基于CiteSpace的国内修辞学研究的 可视化分析(2000—2018年)

2020-06-10王志伟

王志伟,苑 利,刘 磊

(郑州大学 外语学院,河南 郑州 450000)

作为一门实用性很强的学科,修辞学在社会实践中具有广泛且重要的实用价值。21世纪以来,国内修辞学研究发展迅猛,因此,较为全面、清晰地把握国内修辞学的发展现状,对加强我国修辞学科建设以及拓宽修辞学研究视角至关重要。李红满和王哲借助CiteSpace II应用软件,分析了SSCI数据库在2004年至2013年收录的西方修辞学研究论文,从定量和定性的角度较为客观地揭示近十年来当代西方修辞学的基本发展态势[1]。然而,现阶段尚未发现有从国内视角较为系统地研究修辞学的历时性发展走势。因此,本文尝试借助CiteSpace这一新兴的科学计量学方法,以中文社会科学引文索引数据库(CSSCI)收录的发表于2000年至2018年间国内修辞学研究的相关文献为数据源,绘制21世纪以来国内修辞学领域的科学知识图谱,通过考察修辞学研究走势、发文机构、研究作者、高被引文献、研究热点以及前沿发展趋势等较为系统、全面地梳理国内近二十年以来修辞学研究的发展状况、研究热点以及未来发展方向,旨在为我国修辞学科的发展提供一定意义的参考和借鉴。

一、数据来源和分析工具

本文数据来源于中文社会科学引文索引数据库(CSSCI)。首先,笔者采用高级检索方式,以“修辞”为主题词,时间跨度为2000—2018年,在CSSCI数据库中进行检索。数据源包括中英文篇名、作者、机构、关键词、摘要、文献类型、年代、卷号、参考文献等信息,且题录数据的最终检索时间为2019年1月20日。同时,在检索结果中剔除书讯、会议通知等非研究性文献,并进行数据除重,最终共获得有效文献1 838篇。

本研究借助的分析软件,是美国德雷塞尔大学计算机与情报学教授陈超美用Java语言开发的信息可视化软件CiteSpace,该软件被广泛应用于分析文献期刊和作者之间的共被引关系[2],绘制科学知识图谱(Mapping Knowledge Domains)。科学知识图谱是以知识域(Knowledge Domain)为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[3]2。该软件在文献计量分析和绘制学科发展的知识图谱方面具有较强的技术和功能优势,且能对某一学科的热点领域、发展历程以及研究前沿和趋势进行分析和预测。当前科学知识图谱研究的具体步骤如下:首先,将从CSSCI中检索得到的数据,利用CiteSpace进行数据格式的转换(由CSSCI到Web of Science);然后,对数据进行除重(Remove Duplicates),以增加数据的可信度;最后,将除重后的数据导入软件进行可视化分析。具体步骤为:将CiteSpace功能和参数界面上的时间跨度(Time Slicing)设置为2000年到2018年,设置时间切片(Years Per Slice)、阈值(Selection Criteria)和剪枝算法(Pruning)。同时,在功能界面的节点类型(Node Types)区域依次选作者(Author)、机构(Institution)、参考文献(Reference)和关键词(Keyword)按钮,其他均保持默认配置。

二、国内修辞学研究的发展走势

以“修辞”为主题词,将2000—2018年以来有关国内修辞学研究的发文情况绘制折线图,如图1所示。

图1 2000—2018年国内修辞学文献分布折线图

图1中,虚线代表趋势线,说明自2000年以来,国内修辞学研究整体上呈现出明显的上升趋势,发文量由最初的35篇左右,逐步上涨到160篇左右。科学文献增长模式的不同归根于增长过程和速度的不同[4]。由此,根据增长速度的不同,国内修辞学研究的发展趋势大致可以划分为3个阶段:低缓期(2000—2005年)、爆发期(2006—2012年)与平稳期(2013—2018年)。低缓期增速较缓,6年间发文量总计305篇,年均发文量约50篇。爆发期整体上增速较为明显,且出现了极值,7年间发文量总计793篇,年均发文量约113篇,此阶段为国内修辞学研究的关键期,为国内修辞学科的建设奠定了坚实的基础。平稳期增速相对平稳,6年间发文量总计740篇,年均发文量约123篇,这在一定程度上说明国内修辞学的发展已经相对成熟。需要指明的是,2018年出现的下降趋势在很大程度上是因为数据收录不全导致的,数量较前几年相对偏低,但即使是在这种情况下,我们仍然可以看出此阶段的年均发文量较前期相比依然处于较高态势。这在很大程度上说明修辞学已经受到国内学者的广泛关注。从1978年到2018年,历经40年的改革开放给中国学术界带来了一股重视语言使用、重视修辞学发展的热潮,21世纪的大好形势也为国内修辞学的进一步发展提供了前所未有的机遇。

三、可视化分析

为了可视化分析,从主要研究作者和机构、国内修辞学权威期刊论文共被引文献分析、 国内修辞学研究的核心领域以及国内修辞学前沿发展趋势几个方面分析。

(一)国内修辞学研究主要研究作者和机构

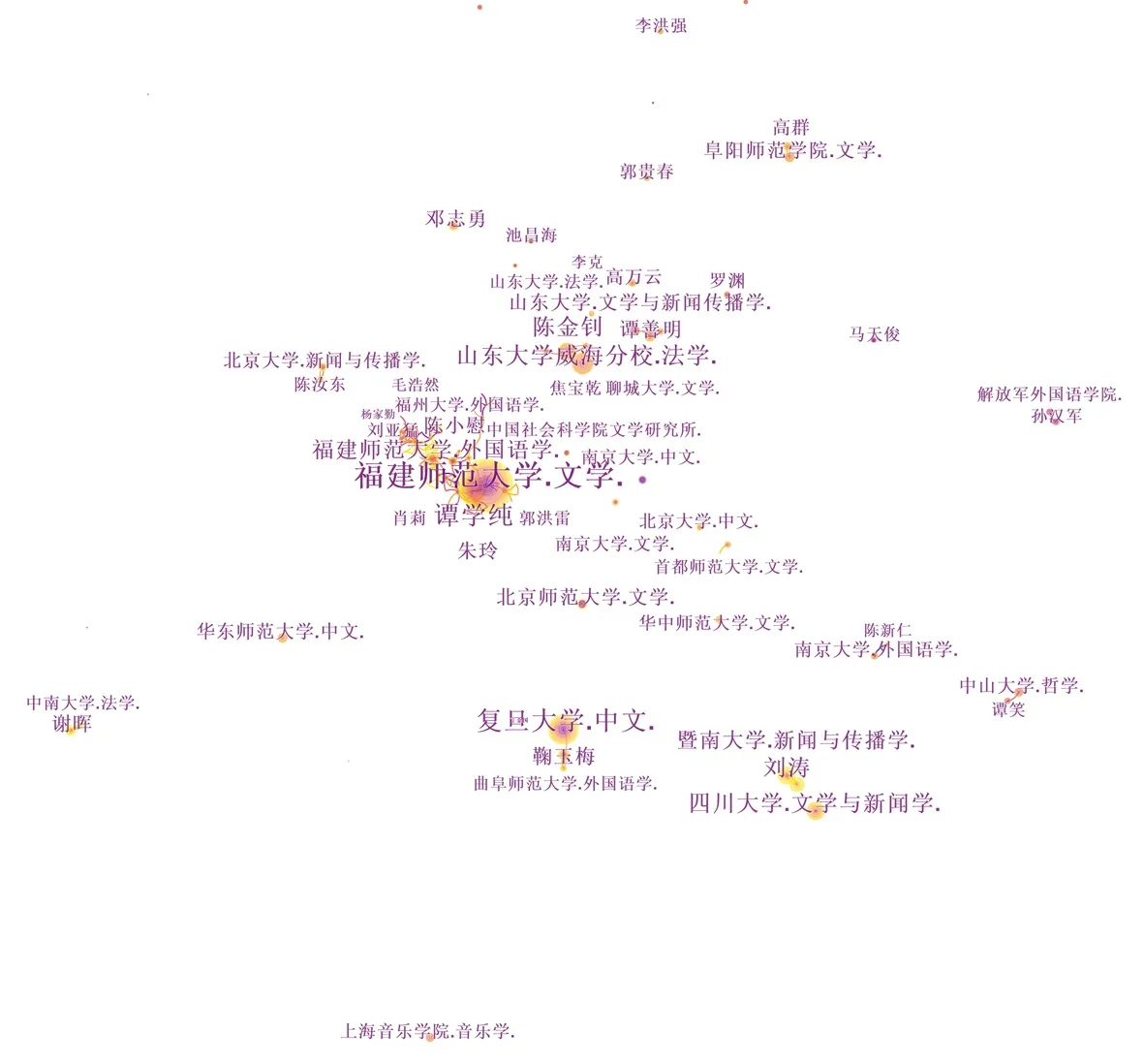

运用CiteSpace对数据进行分析,将CiteSpace功能和参数界面上的时间跨度设置为2000年到2018年,时间切片设置为1。在节点类型(Node Types)同时选择作者和机构按钮,在阈值选择区域选择前N(Top N),N取60。在剪枝(Pruning)区域不勾选算法进行修剪,得到如图2所示的作者和机构的合作网络图谱。图2中,每一个节点(Node)分别代表一个作者或研究机构,图谱中字体的大小与该研究者或研究机构出现的频数成正比,研究者之间的连线代表合作关系,研究者和机构之间的连线显示了两者之间的归属关系。

图2 作者和机构合作网络图谱

修辞学是在哲学指导下的一门综合学科,其研究范围包括理论研究和应用研究、宏观研究和微观研究的不同层面[5]。由图2可知,修辞学研究机构多样,主要包括外国语学院、文学院、哲学院、音乐学院、法学院、国际文化交流学院、政治与公共管理学院、政府管理学院、新闻与信息传播学院、艺术学院、人文经济学院以及戏剧影视学院等。但从整体上看,图2合作网络图谱中的节点网络分布较为松散,且节点与节点之间的连线较少,这在一定程度上反映出国内修辞学研究的作者之间以及机构之间的合作相对较少,交流不够充分。图2中,最为凸显的研究者为福建师范大学的谭学纯教授,其次为曲阜师范大学的鞠玉梅教授。其他凸显的学者包括山东大学威海分校法学院陈金钊、暨南大学新闻与传播学院刘涛、中南大学法学院教授谢晖、北京大学新闻与传播学院陈汝东、原解放军外国语学院孙汉军、阜阳师范学院文学院高群、南京大学外国语学院陈新仁、中山大学哲学系谭笑、福建师范大学的刘亚猛等以及聊城大学文学院谭善明等。除此之外,一些机构例如首都师范大学文学院、北京大学中文系、四川大学新闻与传播学院、上海音乐学院、中国社会科学院文学研究所等,虽然出现在图谱中,但是研究者却未显现,原因可能是,这些机构的整体文献数量大,但是单个研究者的发文量不多,导致研究者的姓名未能在图谱中显示。同样,有一些研究者如邓志勇、李洪强、高万云、郭贵春等,虽然也出现在图谱中,但是由于发文时所署单位有所不同,导致研究者的机构未能在图谱中显示。表1发文量排第一的是福建师范大学谭学纯,他是21世纪国内修辞学界的领军人物,其代表作品有《接受修辞学》和《广义修辞学》。复旦大学中文系教授宗廷虎认为谭学纯的《接受修辞学》“在中国修辞学发展史上有开拓新领域之功”[6]。排在第三位的是山东大学威海分校法学院陈金钊,其在法律修辞领域成果显著。聊城大学文学院谭善明长期从事修辞美学与西方文论等方面的研究。曲阜师范大学的鞠玉梅教授在修辞学、语言哲学以及文体学研究等领域均有较高的造诣。上海大学外语学院教授邓志勇在修辞哲学、修辞学的跨学科研究以及修辞批评等领域的研究具有显著特色。中南大学法学教授谢晖在法律修辞领域也颇有成就。此外,谭学纯教授所在的福建师范大学文学院是国内修辞学研究的主要阵地,在研究机构中的发文量最高。众多研究机构的分布也在一定程度上证实了21世纪修辞学的跨学科研究趋向。

(二)国内修辞学权威期刊论文共被引文献分析

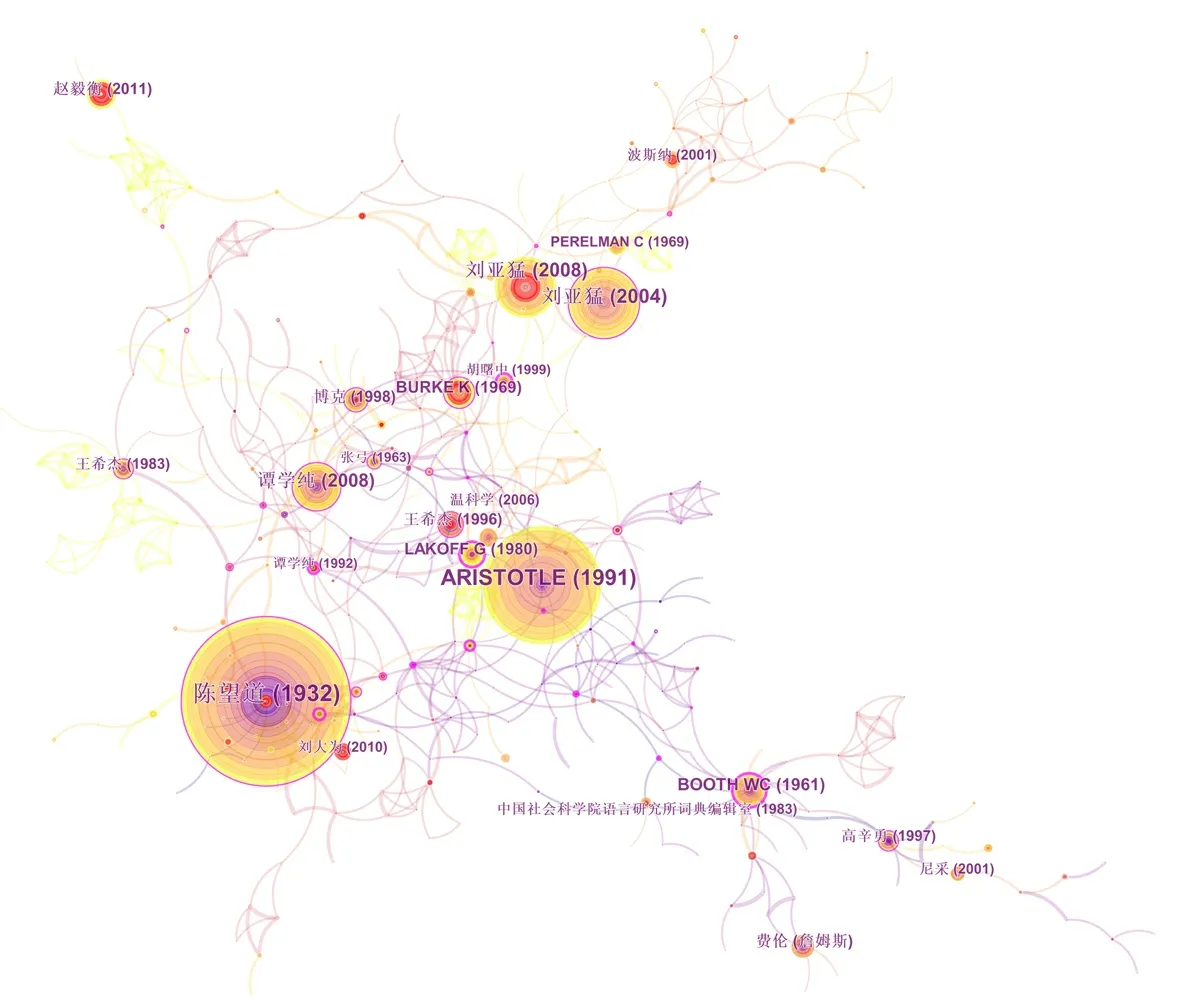

为了探测从2000年到2018年国内修辞学新兴的研究热点、及对国内修辞学领域意义深远的学者及其代表作品,笔者制作出文献共被引网络,如图3所示。具体操作步骤如下:首先,将CiteSpace功能和参数界面上的时间跨度设置为2000年到2018年,时间切片设置为2。其次,在节点类型区域选择参考文献,在阈值选择区域选择前N,N取50。最后,在剪枝区域选择寻径算法(Pathfinder)对生成的图谱进行修剪。图中节点以作者加年份的形式呈现,表示该作者在该年份发表的著作。节点由不同颜色的年轮构成,每一个年轮对应不同的时间分区,分别由不同的颜色来表示。从里到外,年轮对应的时间分区由远而近。最早的时间分区呈现冷色调,逐渐过渡暖色调黄色。年轮的厚度代表该文献在某一时间分区内被引用的频次,被引频次越高,年轮越厚。节点间的连线代表其共被引关系。共被引强度越大,连线越粗,文献之间的关系越紧密。节点间的连线也呈现不同颜色,分别对应其首次共被引所发生的时间分区[7]。红圈对应突变程度,红圈越大,代表此文献被引激增强度越大,短时间内受到的关注越多。外圈的紫色年轮表示在网络结构中重要性越高,其节点外圈的紫色年轮越厚,该文献越具有产生革新性影响的潜质[2]。

为了更清晰的观察高频被引文献、突变被引文献以及在空间结构中比较重要的被引文献(即高中介中心性文献),笔者按照上述3种参考值分别汇总了前10位被引文献,如表1、表2和表3所示(表中文献若有两个及两个以上作者,仅显示第一作者)。这些文献既是国内修辞学领域的核心文献,又是国内修辞学发展史上的重要转折点,对国内修辞学研究意义重大。

表1 被引文献(被引频数前10)

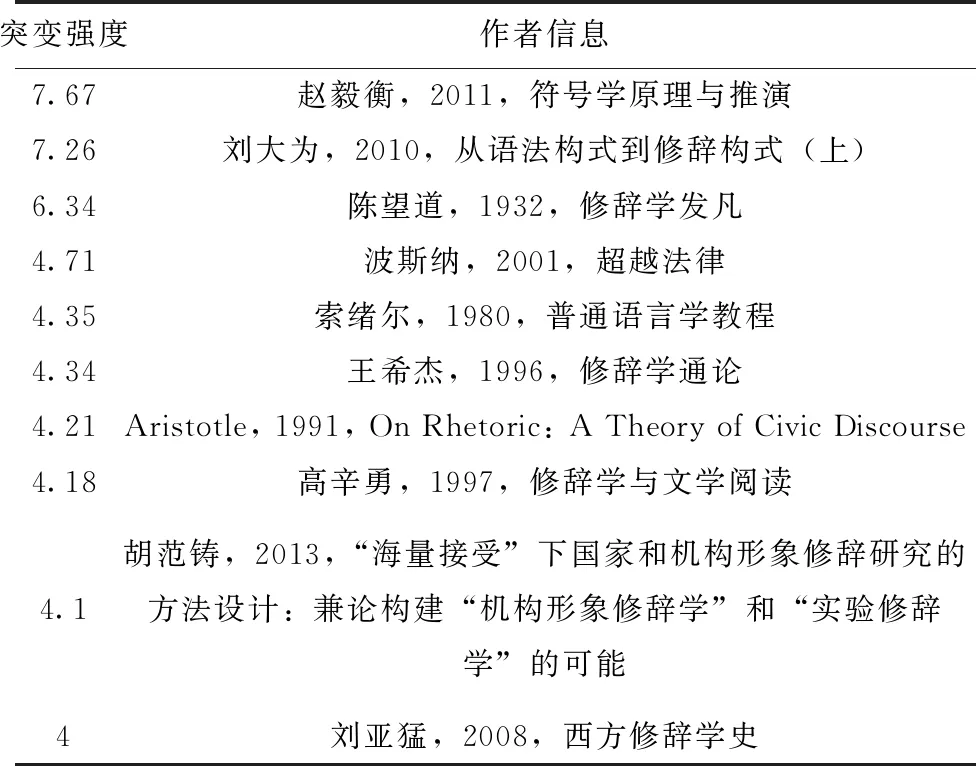

表2 被引文献(突变强度前10)

图3 文献共被引网络知识图谱

表3 被引文献(中介中心性前10)

由图3和表1可知,从2000年到2018年,国内修辞学研究引用最多的当属陈望道先生于1932年出版的《修辞学发凡》,该书首先提出了修辞现象中积极和消极两大分野的理论,又指出修辞可利用的语言文字的可能性和修辞需适应的题旨和情境,最后概述了修辞学的变迁、发展现状以及未来发展趋势。该书标志着中国修辞学开始逐步建立起科学、完整并且独立的现代修辞学学科体系,被学界奉为中国现代修辞学的奠基之作。古希腊三哲之一亚里士多德所著“On Rhetoric”于1991出版中文版本,译作《修辞学》。亚里士多德的《修辞学》奠定了西方古典修辞学的理论基础,国内修辞学界对西方修辞学的学习和借鉴也主要从《修辞学》一书开始。2004年,学者刘亚猛所著《追求象征的力量:关于西方修辞思想的思考》一书出版。该书在推广西方修辞理念的基础上,促进国人对西方修辞运作方式的了解,进而引起国内学界反思中国话语在国际上的弱势地位,以期提升中国的对外宣传力量。其他为国内修辞学研究所重视的文献详见表1。

此外,如图3和表2所示,近20年国内修辞学领域引用激增的文献有:赵毅衡的《符号学原理与推演》、刘大为的《从语法构式到修辞构式(上)》、陈望道的《修辞学发凡》、波斯纳的《超越法律》、索绪尔的《普通语言学教程》、王希杰的《修辞学通论》、亚里士多德的《修辞学》、高辛勇的《修辞学与文学阅读》、胡范铸等人的《“海量接受”下国家和机构形象修辞研究的方法设计——兼论构建“机构形象修辞学”和“实验修辞学”的可能》以及刘亚猛的《西方修辞学史》。赵毅衡的文献突破性地把符号学从语言学中独立出来,提出了全新的符号学理论。国内修辞学界对其关注的激增主要是源于修辞学与符号学的交汇,着重体现在视觉修辞和图像修辞的研究;此外,波斯纳的文献是一部重要的法理学著作,国内修辞学界对其关注主要是源于对法律修辞学的考察。胡范铸等人的文献关注的是机构形象修辞在推动当今社会发展中的作用。

最后,根据图3和表3,考察近20年来在国内修辞学研究的空间结构中比较重要的文献,主要包括:Sperber和Dan的“Relevance:Communication and Cognition”和姜望琪的《当代语用学》,主要关注修辞学与语用学的交叉及其在社会各种实践中的具体运用;Lakoff G的《我们赖以生存的隐喻》和束定芳的《隐喻学研究》,探析修辞与认知语言学的交汇点,发展修辞认知研究;胡曙中的《英汉修辞比较研究》和《美国新修辞学研究》,支撑了国内修辞学界对中西修辞学史的比较和对比研究;Booth W C的《小说修辞学》,指导国内修辞学界探讨修辞学与文学的融合;谭学纯的《接受修辞学》将国内修辞学界长期偏重研究单向修辞表达转向研究修辞表达和修辞接受的双向互动;骆小所的《现代修辞学》从较新的角度揭示了修辞的源流及衍变,揭示了修辞和语境以及和发话人社会角色的关系,既具理论创新,又有实用价值;范文澜的《文心雕龙注》是国内修辞学界考察汉语修辞起源的基础文献,对国内修辞史的探析与发展历程极为重要。

(三)国内修辞学研究的核心领域

为了梳理国内修辞学的整体发展脉络,笔者借助CiteSpace聚类分析方法来绘制国内修辞学研究核心领域的知识图谱,以期为梳理国内修辞学研究进程提供源自崭新视角的素材和佐证。使用软件的自动聚类功能,采用对数似然比算法,从关键词中提取聚类标签,得到21个共被引文献网络聚类(聚类0~20),聚类编号越靠前(从零开始升序排列),文献数量越多,聚类规模越大。如图4所示,其中聚类值Q为0.8541,聚类内部相似度指标值S为0.624,Q的取值区间为[0,1],其中,Q>0.3时就意味着网络的社团结构是显著的。S值是评价聚类效果的参数,S值越接近1,反映网络的同质性越高,S值在0.5以上时,表明聚类结果较为合理。因而,本聚类网络具有较高的参考价值[3]171。

图4 高被引文献聚类网络

笔者从专业角度将自动生成的21个聚类划分为基于两个视角的研究,即从2000年到2018年国内修辞学研究主要集中于:从宏观视角对广义修辞学的探讨;从微观视角对修辞学的跨学科研究,每个视角的研究都有其独特的研究重点和研究倾向。

1932年,陈望道先生《修辞学发凡》的出版,标志着中国修辞学开始逐步建立起科学、完整且独立的现代修辞学学科体系,被学界奉为中国现代修辞学的奠基之作。自此之后的中国修辞学界长期以“辞格”为研究热点,将修辞定位为运用一定的修辞技巧,实现特定的修辞表达,并且更偏向于信息的单向传递,追求话语效果的优化。2008年,《广义修辞学》的出版打破了狭义修辞学意义上关注“辞格”研究的传统趋向,研究的语言单位从词句方面扩展到语篇、文本、甚至文体的修辞设计,确立了以修辞技巧、修辞诗学、修辞哲学三位一体的修辞本体论,其研究重点也从语言层面向文化、哲学层面延伸。同时,在广义修辞学意义上,修辞活动的主体不仅涉及言语表达者,更关注言语接受者以及二者之间的双向互动。学者谭学纯认为基于修辞学的交叉学科性质,广义修辞学应采用从多学科吸收学术资源的方法[8]。因此,在一定意义上,广义修辞学研究是从语言功能入手,涉及所有应用话语领域,旨在为社会多方面的需求服务。

从2000年到2018年,从微观视角出发,国内修辞学研究主要集中于对修辞学的跨学科研究。修辞学的跨学科研究主要涉及修辞学与其它学科的交叉、融合,具体包括修辞学与法律、修辞学与认知语言学、修辞学与文学等领域。

法律修辞是指在法律应用的场景中所使用的修辞。“法律修辞所描述的对象是涉及案件的行为或事实,是用法律语词表述形容案件的性质,说明案件的过程,试图用法律语词劝说人们接受站在法律立场上的观点”[9]。目前国内对法律修辞的研究包括:论证法律修辞的合理性及合法性;阐释法律修辞的基本要素及各要素之间的关系;从法律修辞的角度论析司法判决的合理可接受性及其在司法中的地位;解读法律修辞的特性;探讨法律修辞的功能以及如何在最大程度上克服修辞对法律的消解作用;还有学者通过考察法律修辞的历史,识别从传统社会到现代社会法律修辞风格从积极性到消极性的变化,洞悉社会变迁中社会分工的专业化。

修辞学与认知语言学的交集,来源于20世纪30年代的西方“新修辞学”和20世纪80年代的认知语言学对体验哲学的关注。新修辞学蕴含的体验哲学思想主要体现在新修辞学将修辞重新定位为诱发合作的象征性行为。目前对修辞认知的研究主要集中于:分析文学作品中人物对话语篇的多层次语用修辞认知过程;通过探讨文学翻译中修辞认知与概念认知之间的转换模式,在一定程度上指导译者对修辞认知机制的有效调用;从相似性和差异性分析语法构式和修辞构式的衍变关系。

修辞学与文学的交汇主要集中于对小说修辞的探讨。小说修辞这个概念是美国当代文学评论家和修辞学家韦恩·布斯作品《小说修辞学》中的核心范畴,主要是指“小说家为了控制读者的反应,‘说服’读者接受小说中的人物和主要的价值观念,并最终形成作者与读者间心神交契的关系而选择和运用的相应的方法、技巧和策略的活动”[10]。作为一种独特视角的修辞实践,小说作品中的修辞运用能够揭示作者的某种意图,有助于实现作者和读者的积极交流。近年来,小说研究理论范式与修辞批评的结合颇为引人注目,为小说理论研究和批评实践提供了更为广阔的发展空间。

(四)国内修辞学研究前沿发展趋势

突变词是指使用频次突然显著增多或在较短时间内突然出现的词语,可用于检测某一学科领域研究兴趣的突然增长、辨识和追踪学科领域研究的前沿动态和发展趋势。与一般的高频次关键词相比,突变词的动态变化特性使之能更有效地揭示学术研究的动态演绎和发展机制[7]。本文利用突发性探测,制作了关键词突变图。如图5所示,红色线条代表该关键词突变所发生的时间区间;Begin和End代表突变发生的起始时间和结束时间;Strength代表该关键词突变的强度,强度越高表示关键词在相应时间区间内影响越大。通过进一步分析图5,笔者认为21世纪国内修辞学研究可分为两个阶段。第一阶段为2000年到2010年,这一阶段国内修辞学研究主要聚焦于修辞手段以及中西修辞学史的对比研究。首先,在这一时期,修辞学界重点关注通过修辞格的选择、语音的锤炼、词语的选取、句式的选用以及语篇风格的选择等来追求华丽的语言手段和表达结构,并期望提高语言的表达功能。孙汉军认为,这种将修辞视为有效地“粉饰”语言的手段,长期以来严重地影响着修辞研究的定位与发展,同时也影响了人们对修辞的看法和态度。其次,学者们[11-13]也注意到对比分析当代中西修辞学各自的发展态势和认识观念,以便更好地借鉴当代西方修辞学的经验,促进中国修辞学在新世纪的改革创新。虽然也涉及到修辞与文学领域的融合,如关键词“读者”“小说修辞”“先生”“叙事学”以及“詹姆斯·费伦”(修辞叙事理论)的出现,但我们可以明显看出相应话题持续时间较短。第二阶段为2011年到2018年,这一阶段的修辞学研究主要包括对广义修辞学、认知修辞、法律修辞、制度修辞、修辞批评和视觉修辞的考察。由于笔者已在上文简述过广义修辞学、认知修辞和法律修辞的研究现状,因此,下文将重点讨论修辞批评、制度修辞和视觉修辞的发展倾向。

图5 2000—2018年前40个关键词突变图

修辞批评是20世纪前半期开始盛行于美国的一种批评范式,旨在较为系统地分析与评价修辞行为。修辞批评的功能就是对所批评的事物有一个深层次的解读,进而帮助人们提高较为全面看待世界中万事万物的能力[14]。从2000年到2018年国内修辞批评研究主要涉及:叙事修辞批评、女性主义修辞批评、戏剧主义修辞批评、意识形态修辞批评、音乐修辞批评、社会运动修辞批评、修辞批评视角下的批评转喻分析、中国文学的修辞批判以及中西修辞批评的对比。同时,也有学者认为“当代西方修辞批评游走于修辞学、传播学、语言学、心理学、美学、文化学、政治学等学科之间,修辞批评方法也像后现代思潮下的意义一样,变得多元、开放”[15]。很显然,现有国内修辞批评研究仍需在拓宽研究视野以及与社会实践的对接方面做出努力。

制度修辞是指“在制度选择和博弈过程中,人们通过比较手段,把业已选择的内容安排为法律制度,并以此为基础,通过种种修辞方式,强调该制度的合理、理性、正义、利益……终然叫人信以为真、服膺制度,且按照制度规定行动的情形”[16]。上文提到的法律修辞就属于制度修辞中较为典型的研究范式,且目前国内对于制度修辞的探讨也着重于法律修辞领域。因此,此处不再赘述。而从整体视角的制度修辞入手的研究主要包括从制度修辞视角看法律信仰[17]以及探讨制度修辞的证成根据,即法律的可接受性[18]。

视觉修辞这一概念最早由法国文学理论家与批评家Roland Barthes,于20世纪60年代提出,主要以视觉文本为修辞对象。以肯尼思·伯克为代表的新修辞学派将修辞定义为“象征行动”(symbolic action),更新了人们对修辞的观念与认识,将修辞的研究对象拓宽到人类一切非语言层面的修辞行为[19]。因此,这一定义被普遍认为是视觉修辞的理论基础。国内对视觉修辞的研究主要集中于广告、电影、宣传片等大众传媒中体现的静态和动态的修辞现象,通过寻求恰当的视觉修辞,达到最佳传播效果,以期实现说服并影响受众的目标。同时,也有学者[20-21]突破局限于文艺领域内的视觉研究,开始考察政治领域内的视觉修辞现象。政治领域内的视觉修辞行为主要利用视觉修辞来开展政治传播行为,传播政治意图,这一尝试为修辞研究和政治传播提供了新的理论视角。

四、结 语

笔者运用CiteSpace引文分析工具,对CSSCI数据库中2000年到2018年间国内修辞学研究相关文献所涉及的研究走势、发文机构、研究作者、研究热点、研究前沿以及高被引文献,进行了可视化分析。研究发现:第一,近20年来,国内修辞学研究整体呈现明显的上升趋势。第二,研究者和研究机构之间的分布较为松散,并且各机构之间及各作者之间的合作尚未形成可观的规模,跨学科、跨专业的修辞学研究尚有较大的发展空间。第三,近20年,国内修辞学研究主要集中于从宏观视角对广义修辞学的探讨和从微观视角对修辞学的跨学科研究。其跨学科研究主要涉及修辞学与法律、修辞学与认知语言学、修辞学与文学等领域。第四,当前国内修辞学研究的前沿发展方向扩展到对广义修辞学、认知修辞、制度修辞、法律修辞、修辞批评和视觉修辞的考察。这在一定程度上说明国内修辞学研究越来越重视修辞学的跨学科本质及在现实社会中的实践应用。