2008—2017年江苏省秸秆沼气化潜力及其碳足迹分析

2020-06-09姜凯阳王丽霞庞力豪张羽飞邵蕾

姜凯阳 王丽霞 庞力豪 张羽飞 邵蕾

摘要:利用秸秆系数(RF)法分析江苏省2008—2017年秸秆沼气产生情况,并通过比较秸秆直接燃烧和秸秆沼气化利用的碳排放,揭示秸秆沼气化利用的节能以及碳减排效果,以期为江苏省推进农作物秸秆沼气化利用,减少燃煤消费提供依据。研究结果表明,2008—2017年江苏省年均秸秆资源总量为3 264.43万t,沼气潜力为113.46亿m3;江苏省目前用于直接燃烧的秸秆每年产生碳排放量为731.54万t,若用于直接燃烧的秸秆全部沼气化利用,其年均碳减排量为359.10万t,平均每年可替代标准煤13.37亿kg,机会碳足迹年均为718.15万t,可以达到减少温室气体排放并替代燃煤消费的目的。

关键词:江苏省;秸秆;沼气化;碳足迹;碳排放量

中图分类号: F323.22文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2020)07-0290-06

江苏省作为我国的农业大省,2017年水稻和小麦播种面积分别达到22.38万、24.13万hm2[1]。大面积的水稻、小麦等主要农作物种植给江苏省带来大量的秸秆资源。《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用的决定》[2]第5条明确规定“鼓励利用秸秆生物气化(沼气)、热解气化、固化成型及炭化等技术发展生物质能,合理安排利用秸秆发电项目”。中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》[3],也提出“推进农林产品加工剩余物资源化利用,深入实施秸秆禁烧制度和综合利用”的相关政策。陈利洪等对华东地区农业废弃物资源潜力进行评估,得出华东地区秸秆资源量占全国总量的18.6%,秸秆沼气开发潜力为125.2亿m3[4]。秸秆作为洁净的生物质能源,秸秆沼气化亟待在农村进行进一步推广。任继勤等利用集成经验模态分解(EEMD)和BP神经网络(BPNN)预测我国秸秆产量并分析在秸秆综合利用率达到80%时,可节约3 000万t煤并减少6.15亿t CO2排放[5]。

近年来,气候变化及大气污染问题广受关注,随着温室气体如甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)等的大量排放,温室气体减排成为众多学者的研究对象。碳足迹作为定量评估温室气体排放量的标准,其相关研究受到许多学者的高度重视。张婷婷等对我国2011年秸秆沼气碳足迹变化进行分析,若将焚烧和弃置乱用的秸秆进行沼气发酵,将产生的沼气直接燃烧,可减少3.5亿t CO2排放[6];王艺鹏等对我国1995—2014年秸秆沼气化碳足迹分析中得出,秸秆沼气燃烧年均可减少2.08亿t CO2排放[7]。因此农作物秸秆沼气化利用可以提高农业废弃物资源的利用率,有效减少温室气体的排放。

本研究通过分析江苏省2008—2017年主要农作物秸秆资源量及其沼气化潜力,利用碳足迹计算的方法比较秸秆沼气化利用和直接燃烧所产生的碳减排和节能效果,以期为江苏省加强秸秆沼气化利用,建设资源节约型、环境友好型社会提供依据。

1 数据来源与计算方法

1.1 数据来源

本研究根据江苏省农作物种植结构选择种植面积比例和产量占比具有优势的9种作物(粮食作物:水稻、小麦、玉米、马铃薯、大豆;经济作物:棉花、甘蔗、花生、油菜)作为秸秆资源量统计的研究对象。农作物种植数据来源于《江苏省统计年鉴》中2009—2018年农作物种植面积和经济产量的数据[1]。

1.2 江苏省主要农作物秸秆资源量计算

1.4 碳足迹计算

碳足迹指某一产品或服务系统在其全生命周期内以CO2等价物来表示的碳排放总量[11]。碳足迹的核算具有多种标准,根据白伟荣等对碳足迹核算国际标准的整理[12],采用联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)排放因子法进行碳足迹计算。本研究以秸秆直接燃烧和秸秆沼气燃烧产生的CO2

1.4.3 沼气燃烧碳足迹

沼气燃烧的碳足迹由沼气直接燃烧的碳足迹和沼气运输过程中产生的碳足迹组成,其中沼气运输过程中产生的碳足迹(Z)计算方法参考张婷婷等的研究[6,13],公式如下:

30%~40%;此外还含有少量的氧气、氮气、氢气及硫化氢等气体。根据张婷婷等的研究[6],笔者主要研究甲烷和二氧化碳2种温室气体,按照CH4含量为60%,CO2含量为40%进行计算,忽略其他气体的影响。秸秆沼气燃烧的公式如下:

2 结果与分析

2.1 2008—2017年江苏省秸秆资源量

由表5可知,2008—2017年江苏省秸秆资源量总量为32 644.31万t,年均秸秆量为3 264.43万t。粮食作物的秸秆资源量年均为2 987.59万t,占年均秸秆资源总量的91.51%;秸秆资源量最高的3种作物为水稻、小麦和玉米;年均秸秆资源量分别为1 749.16万、852.17万、307.10万t,分别占年均秸秆资源总量的53.58%、26.1%、9.41%。经济作物中,油菜秸秆资源量最高,为205.27万t,占年均秸秆资源总量的6.29%;棉花秸秆资源量为35.59万t,占年均秸秆资源总量的1.09%;甘蔗秸秆资源量最少,为3.82万t,占年均秸秆资源总量的0.12%。因此,江苏省农作物秸秆资源总量中,粮食类作物的秸秆占主导地位,其中水稻由于种植面积广,秸秆资源量最大。2008—2015年江苏省秸秆资源量呈上升趋势,2015年江苏省秸秆资源总量为3 410.03万t,2016年、2017年秸秆资源量与2015年相比有所下降。

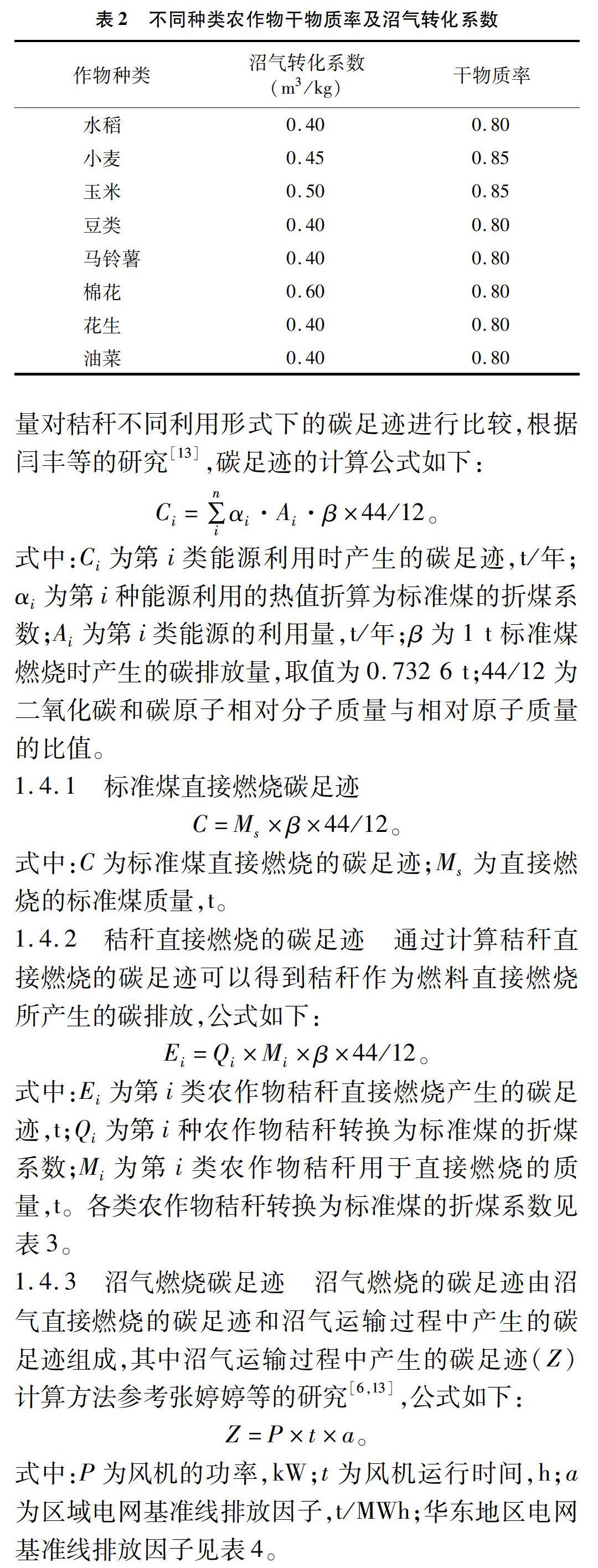

2.2 江苏省秸秆沼气化潜力

本研究选取水稻、小麦、玉米、豆类、马铃薯等5种粮食作物及棉花、花生、油菜等3种经济作物分析秸秆沼气化潜力。由表6可以看出,2008—2017年江苏省的秸秆沼气化潜力平均为113.46亿m3,2008—2015年,江苏省秸秆沼气化潜力呈增加趋势,其中2015年秸秆沼气化潜力最大,为118.65亿m3,2016年、2017年秸稈沼气化潜力下降,但仍高于平均水平。

1 m3沼氣完全燃烧后提供的热量相当于0.714 kg 标准煤[14],江苏省10年秸秆沼气化利用总共可折合标准煤8 101万t;根据《江苏省统计年鉴2018》计算2017年能源消费总量折合标准煤共31 430.41万t,则2017年秸秆沼气化利用理论上可节约全省2.66%的标准煤消费。

2.3 碳足迹分析

根据高利伟等的研究,江苏省秸秆资源的主要利用方式为用作畜禽饲料、机械还田、用作燃料及其他用途[15]。根据江苏省人民政府印发的《江苏省农作物秸秆综合利用规划(2010—2015年)》[16]取江苏省秸秆综合利用比例的平均值(表7)。

由表7可知,江苏省秸秆沼气化利用比例仅占秸秆总量的3.5%,沼气化利用潜力巨大。

为了研究沼气化利用方式的碳减排效应,本研究在分析碳足迹时将秸秆能源化利用中用来直接燃烧的秸秆采用沼气化处理,计算其沼气化潜力、可替代的标准煤和所替代标准煤的碳足迹;其中沼气化利用可替代的标准煤为直接燃烧的秸秆沼气化利用后所产沼气的热值折算的标准煤,所替代标准煤的碳足迹为标准煤燃烧的碳排放。

由表8可知,江苏省平均每年有538.63万t秸秆直接燃烧,其中2015年直接燃烧秸秆量最大,为562.65万t;《江苏省煤炭消费减量替代工作方案》[17]中提出鼓励发展生物质能代替燃煤消费的政策。如果将直接燃烧的秸秆采用沼气化利用,可替代13.37亿kg/年标准煤,减少标准煤燃烧排放的二氧化碳达359.05万t/年。

碳足迹是衡量碳排放的指标。秸秆直接燃烧碳足迹表示秸秆直接燃烧的碳排放;直接燃烧的秸秆沼气利用总碳足迹为直接燃烧的秸秆进行沼气燃烧碳足迹和沼气运输碳足迹之和。

由表9可知,江苏省2008—2017年秸秆直接燃烧产生的碳足迹总量为7 315.39万t;若这些直接燃烧的秸秆进行沼气化利用,产生的总碳足迹为3 724.43万t,其中,沼气运输过程中产生的碳足迹为47.12万t,沼气燃烧产生的碳足迹为3 677.31万t;2015年直接燃烧的秸秆沼气燃烧碳足迹最高(384.56万t);与秸秆直接燃烧相比,秸秆沼气利用可减少碳足迹49.09%。秸秆沼气化利用的碳减排为秸秆沼气化利用总碳足迹与秸秆直接燃烧碳足迹之差,10年的平均碳减排为359.10万t。相对于秸秆直接燃烧,沼气化利用可以有效减少碳排放。

王艺鹏等根据机会成本提出机会碳足迹的概念,即与秸秆直接燃烧相比秸秆沼气燃烧可直接减少的碳排放和秸秆沼气通过替代标准煤燃烧所减少的碳排放之和[7],计算公式为

G=(E+C)-S。

式中:G为秸秆沼气化利用的机会碳足迹,t;E为秸秆直接燃烧产生的碳足迹,t;C为秸秆沼气燃烧所代替的标准煤的碳足迹,t;S为直接燃烧的秸秆沼气利用的总碳足迹,t。

由表10可知,江苏省2008—2017年秸秆沼气化利用理论上平均每年可减少碳排放718.15万t,10年总共可减少7 181.56万t碳排放,其中2008—2015年的机会碳足迹呈上升趋势,2015年机会碳足迹最高,碳减排量为749.57万t。

3 讨论

本研究对江苏省2008—2017年的秸秆资源总量和秸秆沼气化潜力进行了估算,为江苏省秸秆利用方式的转变和优化提供参考依据。10年来江苏省秸秆资源总量年均为3 264.43万t,其中水稻秸秆年均资源量所占比例一直保持在50%以上,这与王雨辰等的研究结果[8,18]一致;秸秆沼气化潜力年均为113.46亿m3,其中水稻秸秆沼气化潜力占总量的55.97%。根据刘昊一等的研究,江苏省无锡市、常州市、淮安市、扬州市等地区水稻种植综合比较优势较大,水稻秸秆的产生量大,因此上述地区除加强燃料化利用外,还应重视对水稻秸秆资源以其他形式进行利用,如肥料化、饲料化、基料化、原料化利用等[19]。目前,江苏省秸秆肥料化利用率最高且利用比例仍在不断增加,因此上述各市可通过发展快速腐熟还田、稻麦双套还田、堆沤还田等方式增加水稻秸秆的肥料化利用率[16],以消纳大量的水稻秸秆资源。

许多学者已经开始利用碳足迹分析的方法对生态补偿机制的完善加以指导,而在秸秆综合利用方面,进行碳足迹分析可以对秸秆沼气化利用产生的环境效益进行评价,为推进沼气建设提供依据。本研究通过对用于直接燃烧的秸秆沼气化所产生的碳足迹进行分析,并计算直接燃烧的秸秆沼气化利用后可产生的碳减排。相对于直接燃烧,秸秆沼气化利用更有利于保护生态环境并节约能源。2008—2017年江苏省用于直接燃烧的5 386.3万t秸秆,若沼气化利用总共可减少碳排放3 590.96万t,可替代133.7亿kg标准煤,并减少标准煤燃烧产生的3 590.55万t碳排放。

4 结论

2008—2015年江苏省秸秆资源总量呈上升趋势,2016年、2017年秸秆资源总量有所下降,10年秸秆资源总量为32 644.31万t;粮食作物的秸秆资源量占总资源量的91.51%,其中水稻的秸秆资源量占比最高,占总资源量的53.58%。

2008—2017年江苏省秸秆可产生沼气总量为1 134.59亿m3,2015年秸秆沼气化潜力最大,为118.65亿m3,沼气化潜力年均值为113.46亿m3,提供的热值平均每年可代替81.01亿kg的标准煤燃烧。

2008—2017年江苏省秸秆沼气化利用年均碳减排为359.10万t,将直接燃烧的秸秆沼气化利用平均每年可替代13.37亿kg标准煤,[JP3]减少标准煤燃烧的碳排放达359.05万t;机会碳足迹年均为718.15万t,理论上10年总共可减少碳排放7 181.56万t。

参考文献:

[1]江苏省统计局. 江苏省统计年鉴[EB/OL]. [2019-01-10]. http://tj.jiangsu.gov.cn/col/col64418/index.html.

[2]江苏省人民代表大会常务委员会. 江苏省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用的决定[J]. 江苏农机化,2009(3):4-5.

[3]新华社. 中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》[J]. 农村工作通讯,2018(18):8-35.

[4]陈利洪,舒帮荣,李 鑫. 华东地区农业废弃物资源量估算及其综合利用评价[J]. 江苏农业科学,2018,46(13):251-255.

[5]任繼勤,于佩显. 秸秆综合利用对节能减排的贡献效应研究[J]. 科技管理研究,2017,37(18):235-240.

[6]张婷婷,冯永忠,李昌珍,等. 2011年我国秸秆沼气化的碳足迹分析[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2014,42(3):124-130.

[7]王艺鹏,杨晓琳,谢光辉,等. 1995—2014年中国农作物秸秆沼气化碳足迹分析[J]. 中国农业大学学报,2017,22(5):1-14.

[8]王雨辰,陈 浮,朱 伟,等. 江苏省秸秆资源量估算及其区域分布研究[J]. 江苏农业科学,2013,41(6):305-310.

[9]冯 蕾. 江苏省秸秆资源评价与规模化能源利用发展研究[D]. 南京:南京农业大学,2010.

[10]李 雪,张 欣,葛长明,等. 不同秸秆厌氧发酵产沼气潜力研究[J]. 江苏农业科学,2016,44(6):496-499.

[11]王 微,林剑艺,崔胜辉,等. 碳足迹分析方法研究综述[J]. 环境科学与技术,2010,33(7):71-78.

[12]白伟荣,王 震,吕 佳. 碳足迹核算的国际标准概述与解析[J]. 生态学报,2014,34(24):7486-7493.

[13]闫 丰,王 洋,杜 哲,等. 基于IPCC排放因子法估算碳足迹的京津冀生态补偿量化[J]. 农业工程学报,2018,34(4):15-20.

[14]中国统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴2013[M]. 北京:中国统计出版社,2014.

[15]高利伟,马 林,张卫峰,等. 中国作物秸秆养分资源数量估算及其利用状况[J]. 农业工程学报,2009,25(7):173-179.

[16]江苏省人民政府. 省政府办公厅关于印发江苏省农作物秸秆综合利用规划(2010—2015年)的通知[EB/OL]. (2010-01-21)[2019-01-10]. http://www.jiangsu.gov.cn/art/2010/1/21/art_46863_2681181.html.

[17]江苏省人民政府. 关于印发江苏省煤炭消费减量替代工作方案和江苏省燃煤发电项目煤炭替代管理暂行办法的通知[EB/OL]. (2016-01-18)[2019-01-10]. http://fzggw.jiangsu.gov.cn/webpic/P020161230613425060987.pdf.

[18]朱 晶,李天祥,朱 珏. 江苏省粮食增产的贡献因素分解与测算(2004—2013年)——基于粮食内部种植结构调整的视角[J]. 华东经济管理,2015,29(3):11-16.

[19]刘昊一,凌小燕,马 聪,等. 江苏省主要农作物种类分布研究[J]. 中国农机化学报,2017,38(12):108-117.