新型冠状病毒肺炎的多层螺旋CT 影像学特点及诊断价值

2020-06-09罗军德

路 融,罗军德,陈 纲

(1.联勤保障部队第942 医院放射诊断科,银川750001;2.武汉火神山医院放射诊断科,武汉430100;3.联勤保障部队第926 医院放射诊断科,云南开远661600;4.联勤保障部队第940 医院放射诊断科,兰州730050)

0 引言

新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)主要是因新型冠状病毒感染而引起的肺部炎症,患者多以发热、干咳、呼吸困难为主要表现[1]。新冠肺炎属于传染性疾病,具有十分强的传染力,主要通过呼吸道飞沫与接触等途径传播[2]。针对新冠肺炎,只有做到早发现、早诊断、早治疗,才能进一步控制疾病传播。目前临床诊断新冠肺炎主要采用病毒核酸检测,核酸检测虽能有效检出新型冠状病毒感染,但由于获取检测结果较慢,在病例暴增的情况下会严重阻碍临床治疗的开展[2]。而采用CT 扫描检查,能通过分析患者肺部在影像学图像下的特征来判断患者的肺部感染情况[3]。本研究对2020 年2—3 月武汉火神山医院接收的600 例新冠肺炎患者进行临床分析,旨在研究新冠肺炎的多层螺旋CT 影像学特点及诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年2—3 月武汉火神山医院接收的600 例新冠肺炎患者为研究对象,其中,男315 例、女285 例;年龄17~94 岁,平均(56.3±7.25)岁;临床分型[2]:普通型483 例,重型98 例,危重型19 例。纳入标准:经核酸检测确诊的患者。排除标准[4]:(1)存在免疫系统疾病的患者;(2)患有精神疾病或认知障碍的患者。患者/家属均签署同意书。

1.2 检查方法

600 例患者均使用联影公司的760 型64 排螺旋CT 扫描仪进行检查。扫描范围:从肺尖扫描至膈肌下缘。扫描参数:管电流250 mA,管电压120 kV,层距5 mm,层厚5 mm,探测器矩阵512×512。将获得的图像信息通过影像归档和通信系统(picture archiving and communication systems,PACS)传至医师工作站,由2 名专业的放射诊断科主治及以上医师共同阅片,再参照AI 识别结果准确判断和分析受检者肺部病变的影像学特点和病变累及肺叶的比例情况。诊断报告由副主任及以上医师审签,遵循少数服从多数原则。

1.3 观察指标

对比核酸检测与多层螺旋CT 的检出率,观察和分析新冠肺炎病灶影像学特点、病灶分布,归纳总结影像学表现,并根据临床分型及影像学特点重新进行分型,同时结合AI 识别统计病变累及肺叶情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0 软件进行数据处理,计数资料采用n(%)表示,行χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 核酸检测与多层螺旋CT 的检出率比较

新冠肺炎的多层螺旋CT 检出率与核酸检测相当,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

2.2 多层螺旋CT 下新冠肺炎患者肺部感染情况

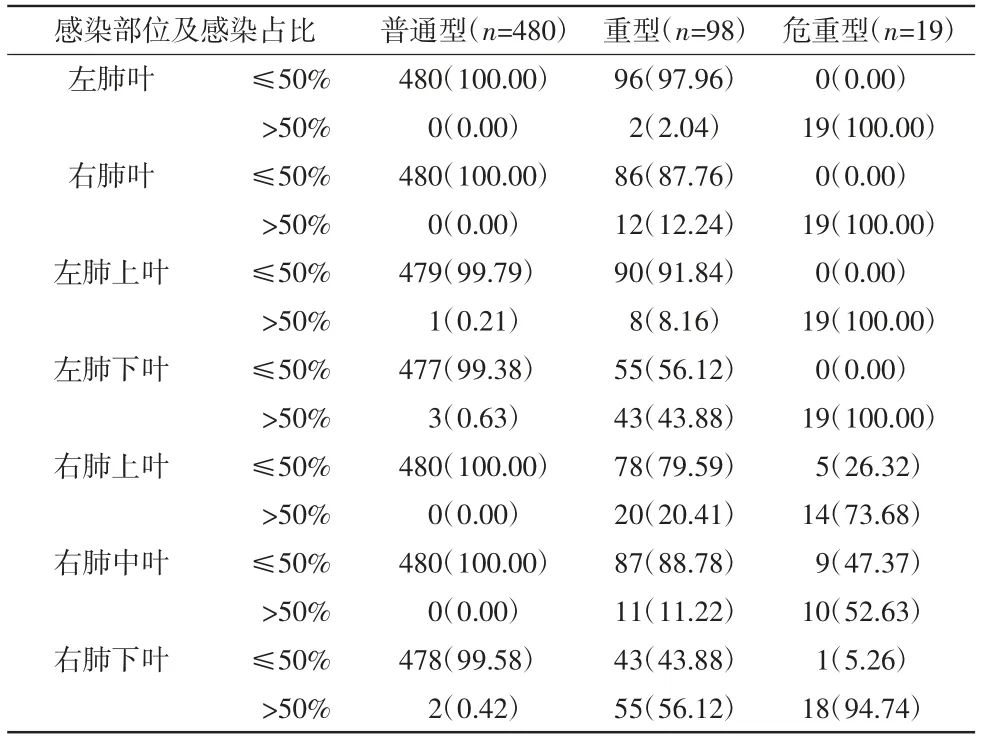

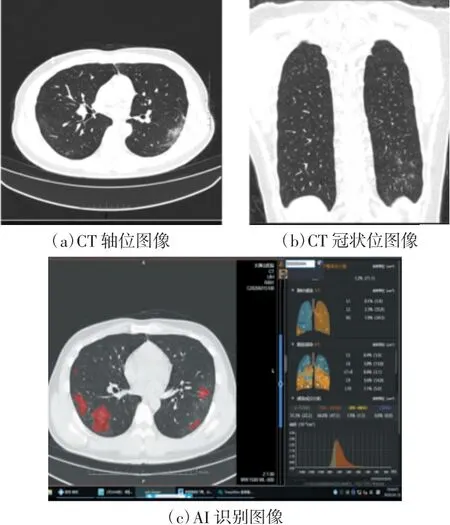

经多层螺旋CT 确诊的597 例患者中,普通型480 例,重型98 例,危重型19 例。相较于普通型患者,重型与危重型患者的肺部感染面积更大,详见表2。3 种类型新冠肺炎患者的多层螺旋CT 图像及AI识别图像如图1~3 所示。

表1 核酸检测与多层螺旋CT 的检出率比较

表2 多层螺旋CT 下患者肺部感染情况[n(%)]

图1 普通型新冠肺炎患者多层螺旋CT 图像及AI 识别图像

2.3 多层螺旋CT 下新冠肺炎患者的病灶特点

经多层螺旋CT 确诊的597 例患者中,病灶特点主要为单纯磨玻璃密度影(61.47%),其他占比较小,详见表3。

3 讨论

图2 重型新冠肺炎患者多层螺旋CT 图像及AI 识别图像

图3 危重型新冠肺炎患者多层螺旋CT 图像及AI 识别图像

表3 多层螺旋CT 下新冠肺炎的病灶特点

新冠肺炎是世界各国2020 年初所面临的巨大挑战。在临床中,及时筛查新冠肺炎感染者对临床治疗以及疫情控制至关重要。目前,临床诊断新冠肺炎主要采用核酸检测与CT 扫描检查。核酸检测是一种病毒感染检查方法,其主要检测患者血液中是否存在病毒核酸、有无病原体感染。应用核酸检测能明确可疑感染者的血液中是否存在病毒感染情况,从而在潜伏期及时对患者进行隔离控制,以进一步控制疫情蔓延。但获取核酸检测结果的时间较长,导致临床诊断速度慢,无法满足现阶段临床对新冠肺炎的诊断需求。故为了加快筛查新冠肺炎,临床多会选择CT 扫描检查,通过影像学图像,医师能清晰观察就诊者的肺部形态,从而判断其感染情况。多层螺旋CT 检查是一种扫描速度快、影像学图像清晰的检查方法,其能通过多平面重建来提升病灶的检出率[5-6]。

本研究表明,新冠肺炎的多层螺旋CT 检出率与核酸检测相当,差异无统计学意义(P>0.05)。该结果提示多层螺旋CT 在新冠肺炎临床诊断中具有较高的检出率。主要原因如下:(1)多层螺旋CT 具有多个数据采集通道,每一个通道的数据会产生一层图像,而增加数据采集通道能提升CT 成像速度。同时该检查能不间断收集投影数据,扫描时间更短,具有较高的分辨力,且通过多平面重建后能获得高质量的三维图像[7-9]。(2)多层螺旋CT 是在单层螺旋CT 的基础上发展的,检查中所采用的扫查仪器为多排CT,能获得多层的影像学数据;同时,多层螺旋CT 的扫描覆盖率更大,能有效显示患者多方位、多角度的肺部情况,有利于医师判断患者肺部感染情况[10-11]。(3)多层螺旋CT 的操作简单,可重复操作,若医师在检查过程中发现可疑病例,可进行再次扫描检查,从而提高临床准确筛查率。

本研究中发现,经多层螺旋CT 显示,相较于普通型患者,重型与危重型患者的肺部感染面积更大。新冠肺炎经多层螺旋CT 检查,可见其肺叶累及情况,这对评估病情严重程度十分有利;且新冠肺炎患者的病灶累及2 个及以上肺叶,可见新型冠状病毒对人的肺部侵袭范围较大。

此外,本研究结果表明,新冠肺炎患者的病灶特点主要为单纯磨玻璃密度影(61.47%),磨玻璃密度影合并实变影、磨玻璃密度影伴条索影、磨玻璃密度影伴小叶间隔增厚、磨玻璃密度影合并实变影伴空气支气管征、实变影的占比较小。而形成磨玻璃密度影主要是患者肺部遭受炎性因子侵袭而引起肺泡壁增厚,导致肺泡内浆液流出所致。若患者存在磨玻璃密度影伴小叶间隔增厚,主要是间质炎性增厚所致;实变影表现多为患者到院检查较晚,导致炎性因子在肺泡内部的渗出增多所致;而磨玻璃密度影伴条索影多为患者的病情出现缓解情况。通过观察患者的CT影像学特点,有助于医师评估其病情。新冠肺炎患者随着病情进一步发展,会经历早期、进展期与重症期3 个阶段,而不同阶段病情在多层螺旋CT 下也会出现不同的影像学特点。早期患者的病灶组织多分布于肺部的支气管血管束周围,且为小结节状与斑片状密度增高影;进展期患者的病灶组织分布范围较大,在多层螺旋CT 下可见病灶累及双肺多个肺叶,且呈“反蝶翼”状分布;重症期患者多表现为双肺弥漫性分布病变,病灶组织的边界不清,且双侧胸腔可出现积液,多以支气管充气征为常见特征。采用多层螺旋CT 检查新冠肺炎患者,能清晰显示肺部情况,且通过分析不同的影像学特点,能有效判断病情严重程度,从而为临床实施控制干预提供可靠的依据。

综上所述,针对新冠肺炎患者,临床可积极应用多层螺旋CT 检查,明确患者的病情,从而为临床诊疗提供科学、准确的信息。