白洋淀湿地生态系统演变及健康状态评价

2020-06-09刘园园程伍群薄秋宇郑笑天庞立军

刘园园,程伍群,薄秋宇,郑笑天,庞立军,孙 童

(河北农业大学 城乡建设学院,河北 保定071001)

关键字:白洋淀湿地;演变;健康评价

由于自然因素和人类活动的影响,白洋淀湿地生态系统结构发生较大变化,生态功能逐渐减弱[1-2]。雄安新区水城共融生态城市的建设需要白洋淀为其提供良好的生态系统,故急需在了解白洋淀湿地生态系统现状的基础上,明确其演变的过程及影响因素。在此前提下,对白洋淀湿地进行健康评价,可为进一步的生态修复提供理论支持。

白洋淀湿地生态系统处于动态变化之中,生态环境的恶化导致生态结构变化,进而影响湿地的生态过程和生态功能。针对白洋淀湿地出现的各种生态环境问题,各位学者进行了大量的研究。对于白洋淀湿地生态系统的影响因素,李英华[3]认为入淀水量、淀区水位和蒸发量等水文特征的变化使淀内生物资源减少、湿地功能减弱。董娜[4]认为气候因素和人类活动的双重影响导致入淀水量减少,加快了湿地生态系统的退化的进程。对于白洋淀湿地的健康评价,邓睿清[5]从水资源、生态、社会经济子系统3 方面建立白洋淀湿地健康评价体系,认为生态系统处于不健康状态。张彪等[6]从湿地功能方面构建白洋淀评价体系,认为白洋淀湿地生态环境质量一般。笔者参加了河北省保定水文水资源勘测局组织的2018 年白洋淀水生态环境调查,本文结合较多单位的历史生态资料[7-12],应用数理统计方法,分析白洋淀生态系统演变的影响因素,综合评价白洋淀湿地健康状态,为打造雄安新区优美自然生态环境提供理论依据。

1 白洋淀湿地生态系统现状及演变分析

1.1 白洋淀湿地生态系统现状分析

白洋淀湿地生态系统中水生生物群落包括大型水生植物、浮游生物、底栖生物及鱼类等,它们与外界无机环境相互影响共同组成了白洋淀湿地复杂的生态系统。笔者在参加2018 年白洋淀水生态环境调查的基础上,对白洋淀湿地生态系统现状进 行分析。

白洋淀多数水域大型水生植物覆盖度为60%左右,主要为一些耐污性较强的植物。芦苇作为白洋淀的主要水生植被,能够反映淀内生态环境状况,在烧车淀等水环境较好的水域生长旺盛,而营养盐含量较高的南刘庄等地,芦苇相对较少。马来眼子菜多小面积分布于道路两侧,芡实和菱角仅在小杨家淀发现人工种植的群落。

浮游植物主要为蓝藻、绿藻和裸藻,而金藻和黄藻仅少数存在于水质较为清洁的水域。浮游动物空间分布的差异与环境条件有关,王家寨、圈头等地养殖业发达,营养盐含量较高,龟甲轮虫和臂尾轮虫等富营养化指示种分布较多,生物密度相对偏高。底栖动物主要为螺类,且存在少数耐污的水丝蚓和摇蚊幼虫,清污的蚌类仅发现背角无齿蚌。污水入淀口等水质较差的水域仅存少量耐污生物,污水经过一段流程净化后,部分清污种类逐渐出现,生物多样性增大,介于1 ~2 之间。

白洋淀鱼类作为生态系统的高级消费者,影响着整个系统的生物量分布。调查发现鱼类33 种,与50 年代相比减少39%,且多为小型鱼,其中鲫鱼为绝对优势种,一些大型经济鱼类和溯河鱼类消失,导致鱼类品种单一。

白洋淀湿地各生物群落在系统的营养结构中均具有重要作用,生物多样性的降低导致食物链结构简化,进而影响生态系统的结构和功能。为使白洋淀湿地生态系统维持稳定状态以符合雄安新区生态建设的要求,应为水生生物提供适宜的生境条件,从水量和水质两方面改善淀区的生态环境。

1.2 白洋淀湿地生态系统的演变及其影响因素分析

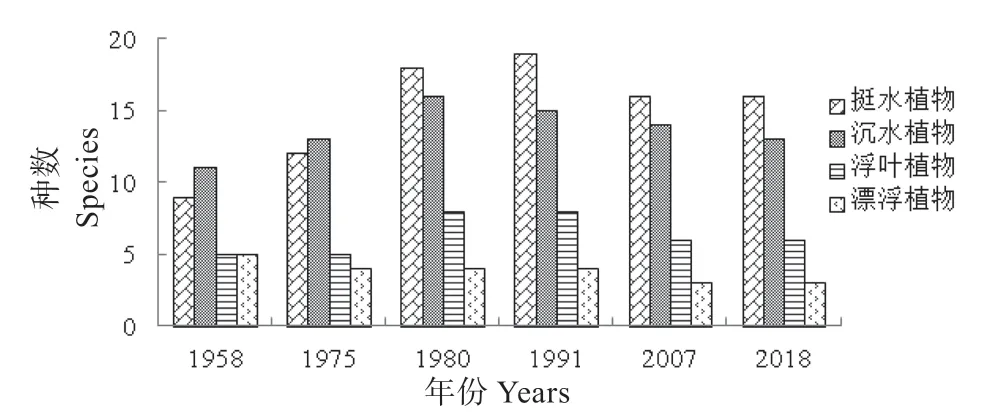

近几十年,白洋淀大型水生植物结构变化较为明显(图1),适宜在清洁水体中生长的植物数量逐渐减少。芦苇是白洋淀的优势挺水植物,水位波动幅度较大将抑制其生长。芦苇正常生长需要一定的管护过程,1995 年以后大量芦苇产品商业价值丧失,因收割不及时导致次年生长条件恶化,使淀区芦苇退化明显。同时淀内浅水区围垦现象增多,导致芦苇出现较大面积的衰减。

图1 白洋淀水生植物结构Fig.1 The structure of aquatic plants in Baiyangdian

浮叶植物芡实和菱角均适宜生活在无污染水体中,20 世纪50 年代产量较多,沉水植物马来眼子菜适宜中营养水质环境,2000 年前优势性显著,后期由于水环境改变导致这3 种植物分布面积大量减少[13]。大型水生植物的生长与水深、光照和营养物质密切相关,白洋淀重新蓄水后水环境得到一定恢复,使水生植物数量有所增加,但随后又呈减少趋势,污染严重的淀泊仅生长少数耐污性强的植物,水生植物覆盖度减少。

近几十年,白洋淀浮游生物不仅种类数逐渐减少,而且结构组成变化较大。其中,浮游植物的变化尤为明显,如图2 所示,浮游植物中蓝藻和绿藻比例逐年增多,黄藻和金藻比例呈减少趋势。营养盐是影响浮游植物结构和数量的主要因素[14],蓝藻、绿藻适宜在含氮量较高的碱性水体中生长,而金藻和黄藻适宜低营养水环境,白洋淀水体富营养化程度的上升使蓝绿藻大量繁殖,而不耐污的藻类受到抑制,进而导致浮游植物多样性逐渐减小,生物数量呈增加趋势。

图2 白洋淀浮游植物结构Fig.2 The structure of phytoplankton in Baiyangdian

白洋淀底栖动物结构变化也较为明显,如图3所示,耐重污的寡毛类、摇蚊类和水蛭比例逐年增多,耐中污的螺类一直为分布较广的种类,50 年代的优势种蚌类逐年减少。1958 和1975 年,白洋淀昆虫幼虫中尚有较多清洁水域特有的色螅科幼虫和蜉蝣幼虫,而在本次调查中均未发现。底栖动物生活史的全部或大部分时间生活于水体底部,对环境变化反应敏感[15],因淀内水位不稳和水质污染,导致底栖动物生物多样性降低。水环境直接影响水生生物的生长状况,且生物可指示淀区水体的污染程度,故应加强淀区生态环境的监督管理,及时监测生物和水质的变化并做出应对措施,使水质状况达到Ⅲ类水功能区划水质目标,恢复生物群落结构。

图3 白洋淀底栖动物结构Fig.3 The structure of benthic animals in Baiyangdian

20 世纪50 年代白洋淀鱼类资源丰富,优质品种较多。60 年代以后,白洋淀鱼类不仅种类与数量呈减少趋势,而且组成上以鲤鱼、鲫鱼和黑鱼等耐低氧种类增多。对比白洋淀历年鱼类年龄结构(图4),发现白洋淀鱼类以一、二龄为主,且鱼龄为一的鱼类比例逐渐增大,说明白洋淀鱼类具有小型化、低龄化趋势。

图4 白洋淀鱼类年龄Fig.4 The age of fishes in Baiyangdian

鱼类生长繁殖状况与淀区水质、水位密切相关。鱼类生存要求水体溶解氧应在4.0 mg/L 以上,水污染将使溶解氧降低而抑制鱼类生长,导致耐低氧种类比重增大。白洋淀鱼虾等正常繁殖适宜水位为7.3 ~8.0 m,淀区水位不稳且呈日益下降之势,直接影响鱼类的生长繁殖。管理不善等原因也加剧了鱼类资源的破坏程度,人类捕捞强度大,致使鱼类趋向于低龄化、小型化。淀区人民为了发展经济,通过围埝大面积进行人工水产养殖,甚至种植水稻等经济型作物,2017 年白洋淀围埝占淀区总面积的17.65%,且用途较多(图5),此现象不仅加重了淀区水污染程度,而且阻碍了淀区水体连通性,影响湿地的水文循环过程。

图5 白洋淀内围埝用途分布Fig.5 Application distribution of cofferdams in Baiyangdian

白洋淀湿地对随水流进入淀内的污染物有较强的净化功能,水质恶化和水体连通程度差将降低湿地的自净能力,从而影响水生生物的生境条件。府河入淀口安新桥为水质较差的水域,其在淀内沿水体流向(安新桥─光淀张庄─枣林庄)可形成水体净化带[16]。磷是白洋淀富营养化的主要因素,若水体经湿地净化,磷含量可由Ⅴ类变为Ⅱ类,认为湿地对污染物的去除效果较好,自净能力较强。

白洋淀入淀水量逐年减少,丰-平-枯的变化趋势显著(图6),水量变化导致水位波动幅度增大,进而抑制水生生物的生长。调查发现白洋淀芦苇、莲、渔类生长适宜的水位波动幅度一般低于0.5~0.7m,为保障淀内生态需水量,通过上游水库及外流域调水工程联合补水,建立完善的白洋淀水资源保障体系,有利于促进白洋淀湿地生态系统的健康循环。

图6 入淀水量累积距平图Fig.6 The accumulated variance of water flow

2 白洋淀生态系统健康评价

2.1 构建白洋淀湿地健康评价指标体系

2.1.1 评价体系的建立 雄安新区对白洋淀湿地生态环境提出了较高的要求,为评价白洋淀湿地生态系统的健康状况,本文以生态环境为理论基础,建立含生物、生境和社会环境指标的白洋淀湿地健康评价3 级指标体系,见图7,各评价指标以雄安新区生态建设的目标为依据。

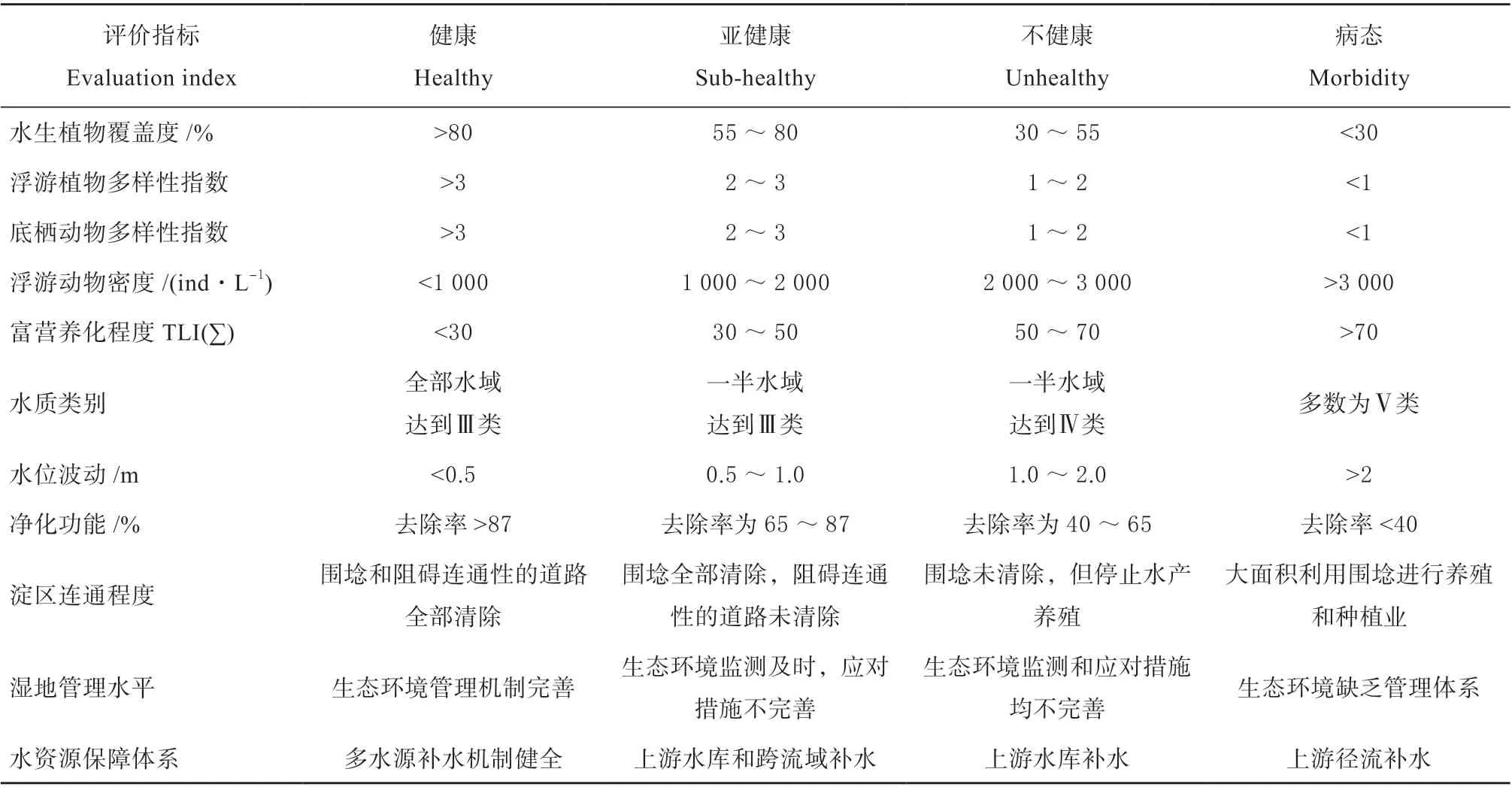

2.1.2 评价等级及评价标准 本评价将白洋淀湿地生态系统健康状态分为健康、亚健康、不健康和病态4 个等级,各健康状态分级特征见图8。

本文制定的评价标准主要参考以下几点:地表水环境质量标准(GB3838—2002)等国家制定的相关标准;雄安新区生态建设目标;各学者成熟的科研成果[17-18]。各指标分级标准见表1。

图7 白洋淀湿地生态系统健康评价体系Fig.7 Assessment system of wetland ecosystem health in Baiyangdian

图8 白洋淀湿地生态系统健康状态等级特征Fig.8 Characteristics of health status of wetland ecosystem in Baiyangdian

表1 白洋淀湿地生态系统健康评价指标分级标准Table 1 Classification standard of wetland ecosystem health evaluation index in Baiyangdian

2.1.3 评价模型 多级模糊综合评价具有结构清晰,系统性强的特点,可以将定性与定量指标有效结合,并且可以将多个因素联系起来进行综合评定[19],构建模糊综合评价模型可使评价结果与白洋淀湿地生态系统的实际情况更为接近。

权重的确定采用层次分析法,根据评价体系的层次结构模型以及各层次评价指标之间的相互关系,利用T L Saaty 的1 ~9 标度法,对各层次评价指标分别进行比较分析,构造判断矩阵,并检验其是否具有一致性[20]。

2.2 综合健康评价

由层次分析法,计算出白洋淀湿地健康评价体系生物、生境、社会环境指标的权重向量为:

W1=(0.423 6,0.122 4,0.227 0,0.227 0);

W2=(0.085 5,0.320 5,0.454 7,0.139 3);

W3=(0.2,0.2,0.6)。

白洋淀湿地生态系统评价体系准则层对目标层的权重向量为:

W=(0.539 6,0.297 0,0.163 4)。

应用隶属度理论对湿地生态系统健康综合评价的多指标进行统一度量,参考相关文献[21]评价指标隶属度的确定方法,对各指标2018 年现状值进行计算,得到生物指标、生境指标和社会环境指标的隶属度矩阵分别为R1、R2、R3。

将上述隶属度矩阵及权重带入模糊综合评价模型,得到1 级综合评价结果为:

B1=W*R=(0,0.668 2,0.331 8,0);

B2=W*R=(0.027 3,0.501 3,0.247 1,0.224 3);

B3=W*R=(0.150 0,0.400 0,0.350 0,0.100 0)。

2 级综合评价计算结果为:B=W*R=(0.032 6,0.574 8,0.309 6,0.083 0)。

2.3 综合评价结果分析

白洋淀湿地亚健康状态的隶属度最大,为0.574 8,随后依次为不健康、病态和健康状态,如图9。由最大隶属度原则,得2018 年白洋淀湿地的健康状态为亚健康。从子系统层面分析,生物指标在0.668 2 水平上为亚健康、生境指标在0.501 3 水平上为亚健康、社会环境指标在0.4 水平上为亚健康;生境指标病态的隶属度较大,健康水平处于较差状态。

图9 白洋淀湿地生态系统评价结果Fig.9 Assessment results of Baiyangdianwetland ecosystem

目前影响白洋淀湿地生态系统健康发展的关键是淀区的生态环境状况,为水生生物营造良好的生存环境,促进系统内部的物质循环和能量流动,使生物群落结构趋于稳定,是恢复白洋淀湿地生态系统良性循环的根本途径。具体措施为:建立多水源补水机制,保证生态需水量;从源头减少入淀污染物,充分发挥淀内水体的自净功能;拆除围埝,减少破坏生态平衡的人为干扰,实现淀区的生态效益[22]。

3 结论

本文在2018 年白洋淀水生态调查的基础上,分析了白洋淀生态系统的演变及其影响因素,发现白洋淀生态系统的生物群落结构变化显著,水量不足、水质污染和人类活动的干扰是其演变的主要因素。

通过构建白洋淀湿地生态系统健康评价3 级指标体系,得出2018 年白洋淀湿地生态系统为亚健康,其中生物、生境和社会环境指标中生境指标的健康水平较差。修复湿地生态环境是维持白洋淀健康状态的重要途径,不仅要保障湿地生态需水量和改善水质状况,还应对淀内人类活动进行科学管理。