油田电网雷电活动规律精细化研究

2020-06-08齐静静

齐静静

摘 要:基于Java和Oracle数据库进行闪电定位资料数据处理,结合近年来闪电定位资料的大数据分析,对2013-2019年油田配电网区域的雷电监测数据进行分析,得到油田电网区域及电力线路的雷击强度和雷击大地密度的精细化网格数据。分析结果表明:区域平均雷击强度在15kA左右,局部地区雷击强度较大,最大值达36kA;雷击大地密度由东北向西南呈现出递增的趋势,南部雷暴较为频繁,大部分区域雷击大地密度约2次/km2·a。上述雷击强度和雷击大地密度的精细化网格数据对油田电力线路的雷击风险评估和差异化防护具有重要意义。

关键词:电网;雷电活动;雷击大地密度;雷击强度

0 引言

闪电定位系统的应用大大提高了雷电观测的准确性、连续性和可靠性,为雷电特征分析和雷电灾害预报预警提供了有效支撑[1]。本文基于山东省闪电定位系统获取的闪电定位资料,采用基于Java和Oracle数据库的闪电定位资料数据处理方法,对油田电网区域的雷电活动规律进行了数据分析,得到油田电网区域范围的雷击强度和雷击大地密度精细化网格数据。同时以两条电力线路为例,获取了电力线路雷击强度和雷击大地密度的精细化数据,为线路的雷击风险评估和差异化防雷设计提供了基础资料。

1 雷电资料收集及分析处理

1.1 资料收集

为确定油区雷电环境及雷电活动规律,利用2013-2019年的闪电定位资料,对油田配电网区域雷电的时空分布特征及其活动规律进行研究。闪电定位系统为LDII型闪电定位系统,为时差与磁定向相结合的定位方式[2-3]。

1.2 基于Java和Oracle数据库的闪电定位资料数据处理

Oracle 数据库提供了常用的数据提取和加载工具SQL*LOADER,它是读取一个文本文件并将数据放入Oracle表中的一个Oracle 产品。SQL*LOADER对于固定长度的格式及固定分隔符的格式使用方便。但闪电定位资料对时间字段进行了分割,在存储数据时则要把分割的时间字段合并成一个,并且某些闪电定位资料含有中文内容,SQL*LOADER对这样资料的加载难以实现。利用Java 语言方便的解决了闪电定位资料中時间字段分割而不能直接被Oracle 数据库提取的难题,将这些数据导入到Oracle数据库之中,再利用sql语句统计分析闪电资料,最后将统计的数据导出数据库,使用第三方软件绘图,分析闪电的活动规律。

2 油田配网区域雷击大地密度和雷击强度的精细化研究

2.1 山东省雷击大地密度和雷击强度精细化研究

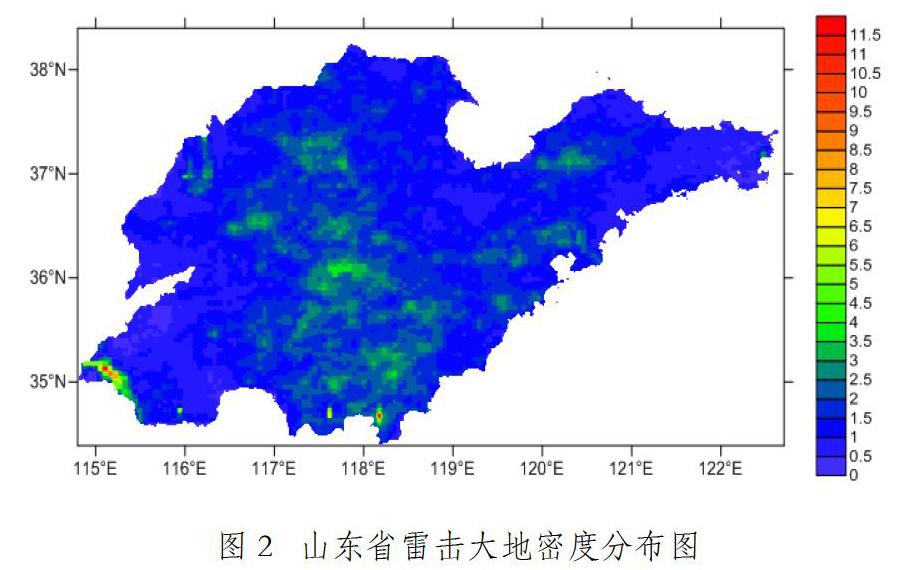

根据山东电网雷电监测定位系统的闪电资料,将研究区域进行网格划分,计算出每个网格的闪电次数,对地闪探测资料按照探测效率90%进行了修正。利用sufer软件将山东省闪电定位数据资料处理制成闪电的雷击密度及强度的等值线图。

由图2可以看出,山东省大部分区域的闪电密度在1.5次/km2·a以下,中部的大部分地区雷击大地密度在3.0次/km2·a以上,而南部以及西南部的小部分地区的雷击大地密度在6.0次/km2·a以上,最高可达到11.5次/km2·a。因此山东省东部以及北部雷击比较少,而中部往西南方向地区雷击较为频繁。山东省总体闪电强度较低,大部分地区雷击强度在25kA以下,极个别地区雷击强度在40kA以上。

整体上看,山东省闪电的强度分布基本呈现均匀状态,东部与西部边缘的小部分地区强度略高;雷击大地密度呈现出中间高四周低的状态,南部以及西南部小部分地区雷击大地密度特别高。

2.2 配网区域雷击大地密度和雷击强度精细化研究

山东省雷电活动基本特征研究基础上,开展油区雷电参数的精细化数据研究。分析过程中,将油区分为北部、南部油区。

北部油区经度跨度约150km,纬度跨度50多公里,在该狭长的区域,平均雷击强度在15kA左右,主要集中在12kA-18kA区间。局部地区雷击强度较大,最大值出达36kA,小部分区域雷击强度处于10kA以下。

在该狭长的区域的西部雷击大地密度处于1 次/km2·a左右,东部地区的雷击大地密度普遍比西部地区的高。雷区中心雷击大地密度可达2.9次/km2·a,此数据和该地区雷暴日计算出的雷击大地密度3.22次/km2·a基本相符。

南部油区经度跨度达100多公里,纬度跨度50多公里,在该狭长的区域,大部分地区的雷击强度在15kA左右,部分地区雷击强度处于10kA以下,有很小的部分区域雷击强度处于20kA以上。

在该狭长的区域的南部雷暴较为频繁,南部的大部分区域雷击大地密度处于2 次/km2·a;西北及东北部雷击大地密度普遍比南部地区偏低,一般在 1.5次/km2·a以下。该区域雷击大地密度可达3.1次/km2·a。

3 油区主要配电线路沿线雷电分布规律

3.1 线路一沿线闪电分布规律

采三线沿线雷击大地密度约为1.15次/km2·a-1.25次/km2·a,强度约为14-22kA,沿线雷击密度较大,容易发生雷击事故。北边雷击大地密度在0.7次/km2·a以下,强度在8-18kA左右,西边雷击大地密度1.35次/km2·a以上,强度在10-18kA左右,因此北部雷击比较少,西部雷击比其他区域要多一些。

3.2 线路二沿线闪电分布规律

线路二的沿线雷击大地密度由西南向东北方向递减,西南部雷击大地密度约为1次/km2·a-1.5次/km2·a,雷击强度在为8kA-28kA之间,东北部雷击大地密度在0.3次/km2·a以下,强度在0-8kA之间。

4 结论

①油田电网区域的雷击强度分布比较均匀,一般在6kA-22kA之间,东北部区域雷击强度略高一些,个别小区域雷击强度达到54kA;雷击大地密度由东北向西南呈现出递增的趋势,闪电多发生在西南部区域,雷击大地密度在1.0次/km2·a-1.9次/km2·a之间;

②对线路一而言,西部雷击较为频繁,一般在1.35次/km2·a以上,北部雷击较少,基本在0.7次/km2·a以下;该区域闪电强度一般在8kA-18kA之间,中部个别区域闪电强度在26kA以上。对线路二而言,雷击大地密度由东北向西南呈现出递增的趋势,东北区域雷击较少,基本趋近于0,西南区域雷击较为频繁,一般在1.4次/km2·a以上;该区域雷击强度一般在8kA-28kA之间,东部雷击强度在8kA以下,北部以及南部个别区域在40kA以上。

参考文献:

[1]刘敏,薛小宁,张博宇等.榆林地区雷电活动特征分析[J].陕西气象,2017(1):23-27.

[2]李家启,汪志辉,任艳等.闪电定位系统与人工观测雷电日参数对比分析[J].气象科技,2012,40(1):132-136.

[3]邓春林,季严飞,刘刚.基于雷电定位数据的区域雷击灾害风险评估方法探讨[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2010,2(2):139-142.