高校羽毛球“课内外一体化”教学模式探析

2020-06-08高文颖张国强

高文颖,张国强

(安徽大学江淮学院体育军事教研室,安徽合肥230031)

现在娱乐方式多样性冲淡了羽毛球运动对学生的吸引力[1]。通过对安徽大学江淮学院2017级羽毛球选修班240名同学的调查发现,选课动机为提高技能水平的同学仅占26.25%。教师在教学中仅注重技能教学,缺乏深入细致的指导,忽略了比赛意识的培养,从而影响羽毛球训练的整体质量[2]。对学生的评价仅对单一技能、体能进行考核,弱化了考核评价应有的功效,不利于学生的全面发展[3]。课外羽毛球活动体系未能有效建立,也是学生羽毛球技能水平处在较低阶段的主要原因[4]。在240名同学中,只有14.58%的学生在课余时间参与羽毛球运动,绝大多数同学是考试前对考试内容进行突击练习,严重违背了体育技能发展提高的客观规律。基于此,为更好地实现羽毛球教学目标,提升学生的学习积极性,我们提出采用“课内外一体化”的模式进行针对性教学。

1 “课内外一体化”模式的理论支撑和构建

掌握动作技能包括4个阶段:泛化阶段、分化阶段、固化与自动化阶段。各环节不是单一划分的,而是通过不断积极练习逐渐过渡的。各个阶段从实现到进阶与学生学习的积极性、练习强度、教师的教学方法等有着密切关系[5]。针对这些的问题,以掌握动作技能规律为理论支撑,在羽毛球教学中采用“课内外一体化”模式的教学方法。该模式在课内理论讲解和练习的基础上,在课余时间针对性地设计相关内容的小型比赛。按照比赛成绩进行评价并作为考核的一部分,有效提高学生参与和练习的积极性,有力推进学生技能由泛化阶段向分化阶段的提升。根据教学内容的不断增加,比赛的设计要日趋注重各项技能的有效串联。随着技能的积累提升,鼓励学生参加校内外各级赛事,除了在固化已有技能的基础上实现技能的动作自动化之外,也开阔了学生眼界,促进了运动习惯的养成。

羽毛球基本技术分为3个大项,分别是上手、下手及网前技术。上手技术包括高球、杀球、吊球、劈球技术;下手技术包括接杀球、挑球、抽球、接掉技术;网前技术包括推球、扑球、勾球、搓球技术[6]。在“课内外一体化”模式的教学中,课内对高球、杀球、抽球、搓球等单个基本技术进行讲解示范,并指导学生练习。通过课内理论和实践教学,学生对单一技能有了初步的了解和掌握。课余时间段,针对某一单一技术的特点,组织比赛。以动作技评、运用的实效性作为评价标准,旨在检验学生对课堂上教师讲授动作、技术要点等知识的掌握。比赛结束后将学生取得的成绩按照一定比例计入个人期末考核评价中。通过这一环节的实施,使考核评价更加全面。同时,端正了学生的学习态度、提高了学生的学习积极性,有效促进了学生羽毛球技能由泛化阶段至分化阶段的提升。

羽毛球是一项融会贯通的运动,在熟练掌握各项技能的基础上,学会灵活运用是羽毛球水平提高的关键。随着教学过程中新技能的不断学习,在课外比赛的设计中,将各单一技能根据其在羽毛球比赛中的实际运用进行灵活组合。如较为简单的吊球加搓球组合、杀球加接杀球组合,以及相对复杂的高球加劈球加挑球加吊球的组合等。同时,为规范技术动作,提高动作质量,各阶段设计的比赛均以技术评定和技术效果作为评价标准并将考核结果计入个人期末考核评价中。在这个过程中除固化已掌握技术动作外,对新学习的技术动作也是一个由泛化阶段到分化阶段的提升过程。同时,各项技能在课余比赛中的灵活结合,有利于学生掌握动作技能的系统化,逐步提升学生对各项技能在比赛中的运用能力。

经过课内有目的学、课外针对性的练,大部分同学对各项技术的掌握已处在固化甚至自动化阶段。在此基础上,可设置校内院级、各系或者班级的羽毛球比赛,让学生参与其中,以赛代练,促进学生动作技能自动化的形成。另外,鼓励一些技能突出的同学参加社会上各类协会举办的赛事,通过与校内同学和校外其他羽毛球爱好者的比赛和交流,拓宽视野、发现不足、增强自信,进一步激发学生学习羽毛球的动力。通过这种课内讲解练习、课余主动复习加上课余的专项比赛的“课内外一体化”方式,促使学生在课堂上端正学习态度,课余练习频率提高,加强了羽毛球各项技术理论和实践的结合,提升了对各项技术的练习强度,有力助推了学生羽毛球技能由泛化阶段到自动化的提升。课余比赛评定结果作为期末考核的一部分也提升了学生参赛和练习的积极性。同时,学生在课余各类大小比赛中的表现也是对教师教学效果的直观反馈,这对指导教师教学有着积极意义。在课内外相结合的学习过程中,通过对技能、比赛经验的逐步熟悉和积累,不仅能够有效提高羽毛球基本技能,而且对培养学生比赛时的心态、感觉和运动习惯也有着较好的效果。较多的比赛有助于养成学生参与运动的习惯,发展学生身体素质,最终实现学生运动技能的提升和运动参与的教学目标。

2 “课内外一体化”模式需要注意的问题

在“课内外一体化”模式的教学过程中,需要注意以下问题。

(1)合理安排运动负荷。由于目前高校学生身体素质相对较差,教学和比赛中应注意负荷的合理安排,各项技能的组合及运动强度的增加需要循序渐进,不能盲目求快。如教学中根据学生身体素质和单一技能学习情况合理安排训练量及单一技能的组合。避免因技能组合难度过高导致负荷过大发生意外。在羽毛球学习后期,学生可根据自身情况选择参加一些水平较高的比赛。

(2)发挥体育骨干作用。课余趣味比赛的分组过程中要注意各组实力的均衡,将基本技能相对较好的同学分到各个小组,这样在确保比赛的公平性的同时,也可以发挥这部分同学的带头和示范作用,在比赛中对同组同学进行指导,可有效增强同学之间的凝聚力,培养他们的团队合作精神。在指导过程中指导者自身的基本技术、比赛技能也可以得到一定的提高。

(3)教师要参与整个过程。教师需要牺牲较多的课余时间,以裁判员的身份参与到学生的比赛过程中去。起到监督、指导学生比赛的作用,及时发现学生在比赛过程中存在的不足以及出现的问题并在第一时间进行指导。注意观察学生的特点,进行挖掘,进一步结合羽毛球运动特点进行针对性的指导和培养。

(4)加强运动健康教育。适时的进行健康运动的理论教育,培养学生健康的运动和生活方式,引导学生发展自身各项素质,避免出现因疲劳或不正确的运动方式导致的运动损伤,培养学生科学合理的运动习惯。

3 教学效果与结论

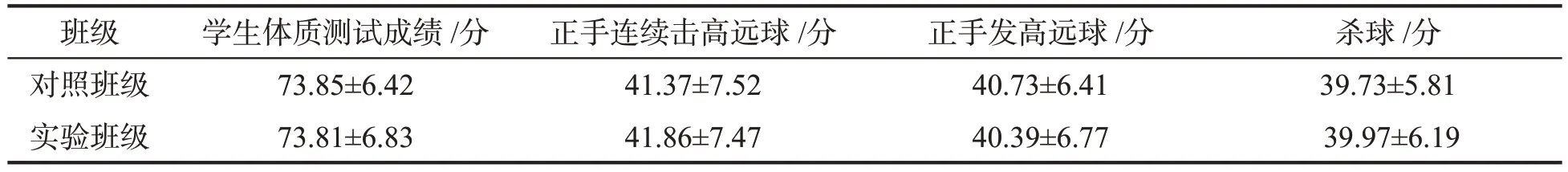

在对实验班和对照班进行教学以前,为确保实验教学的可靠性,对4个班级120名同学的大学生体质测试成绩进行对比,运用的是显著性水平为0.05的T检验。检验结果显示,无论是均值和方差,进行实验对照教学班级学生的体质测试成绩都无显著差异。实验对照教学班级学生的体质测试成绩见表1。在对比实验班、对照班同学身体素质水平的同时,为了进一步提高实验教学效果的可靠性,选择了羽毛球中的正手连续击高远球、发高远球、杀球三项基本技术,对参与到实验教学的学生进行了全面考核。通过数据可以看出实验班、对照班学生的羽毛球基本功较差,考核成绩数据见表1。

表1 实验前对照班、实验班学生体质测试成绩、羽毛球技能考核成绩对照

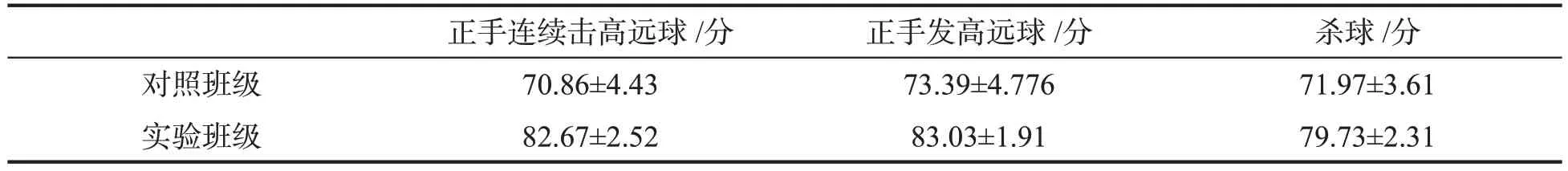

同样采用显著性水平为0.05的T检验,对两个班级在所选取的三项基本功测试数据进行检验,三项基本功的均分和方差都通过了检验,这就表明在实验教学开始前,参与的两个班级在这三项基本技能上无明显差异。实验班采用“课内外一体化”授课模式进行教学,对照班采用传统技能教学的方式进行授课。通过16周的教学后,分别对实验班级和对照班级的学生进行正手击高远球、正手发高远球及杀球的技能考核,考核数据见表2。

表2 实验后对照班、实验班羽毛球技能考核成绩对照

从表1和表2的数据可以明显看出,教学后对照班和实验班学生的成绩较实验教学开展前有明显进步,同时采用显著性水平为0.05的T检验,对对照班、实验班进行实验教学后的成绩数据进行对比,在均值和方差两个方面进行检验,都显示两者存在显著性差异。这就说明,只是就单纯的羽毛球基本技术而言,采用“课内外一体化”授课模式进行教学的班级的成绩要明显优于传统教学模式。

为了进一步说明“课内外一体化”授课模式的优越性,在期末考核中再将实验班和对照班的学生进行分组比赛,比赛采用能较好地反映出各团队的整体实力的“五羽伦比”羽毛球比赛赛制。将两个班级分别分成12支队伍,每队5人,两个班级的球队进行抽签交叉比赛,每局比赛以先到75分的球队获胜。实验班级的胜率和失分率分别为66.67%、86.95%,实对照班级的胜率和失分率分别为33.33%、11.5%。

通过对比,实验班级在比赛胜率和失分率上明显优于对照班级。同时,在参与各项羽毛球比赛中,实验班同学表现不俗。实验班部分同学在各类企业、社区举办的各类赛事上多次获奖,尤其是在2018年安徽省第十四届运动会高校部的比赛中,获得女子双打三等奖两项,男子单打三等奖一项,男子团体三等奖一项的成绩。

通过实验教学对比得出,羽毛球的“课内外一体化”教学相对于传统的教学模式,除了对学生的基本技术进行教授外,在提升学生课余时段参与运动的积极性和进一步提高羽毛球运动的技战术运用能力方面也有着较为显著的作用,同时对发展学生羽毛球比赛的意识和能力也有着较好的效果。在实现学生运动技能和运动参与的教学目标方面,效果明显。