颗粒物作用下海洋溢油沉降过程的影响因素

2020-06-08于跃李闻欣齐志鑫熊德琪

于跃,李闻欣,齐志鑫,熊德琪

(大连海事大学 环境科学与工程学院,辽宁 大连 116026)

随着海洋石油运输业和石油开采规模的不断壮大,海洋溢油事故频频发生。大量的溢油不仅给海洋生态系统带来了巨大的危害,更对人类的生命健康和经济活动造成了严重的威胁[1]。溢油事故发生后,泄漏的油品并非一直漂浮在海面上,在水动力条件适宜的近岸海域,浮油会在悬浮颗粒物的影响下逐渐沉降并最终沉积在海床上。国际海事组织的相关文件中将此类溢油定义为“沉底油”[2]。由于对沉底油的监测手段有限,加之缺乏有效的回收设备,因此,无法对其做出及时有效的应急响应决策,使得沉底油的污染突发性远超于海面溢油[3]。近年来,我国渤海海域接连发生不明油源的污油上岸事件,特别是北戴河海域岸滩,自2006年以来连续发生20余次不明油源上岸的油污染事件[4]。由于事发海域近期并没有发生溢油事故,而且海面也没有监测到漂浮的油污,因此,推测这种现象是沉底油在合适的温度和水动力条件下发生上浮造成的。由于这种突发性石油上浮事件的时间和地点都不定,不仅对当地的海洋生态环境造成严重的二次污染,也给油污染的溯源和责任认证工作带来了极大的困难。根据以往文献中的相关记载,溢油发生自然沉降的事故很少,多数溢油沉底事故均是由于悬浮颗粒物的影响造成。因此,本文主要阐述分析了海洋环境中溢油与悬浮颗粒物相互作用的过程及其影响因素,有助于从源头上监管并预警防范沉底油事件的发生及其带来的二次污染,从而有效降低污染事故造成的环境损害和社会影响。

1 颗粒物作用下溢油的沉降机理

20世纪60—70年代,学者们便发现石油可以与海水中的悬浮颗粒物发生凝聚,使得“水包油”结构的油滴更加稳定。有学者针对这一现象开展了初步的实验室研究,并发现悬浮颗粒物对溢油在垂直方向上的运动和分布有着重要影响[5]。1989年的Exxon-Valdez事故中,人们在岸滩处置现场观察到了大量的油-颗粒物聚合体,并发现该聚合体的形成不仅在一定程度上促进了油污从岸滩向海水中的扩散迁移,并且能够加快石油的生物降解过程[6]。后续的研究中,学者们曾采用“clay-oil flocculation”,“oil-mineral aggregates(OMAs)”以及“oil-suspended particulate matter aggregates(OSAs)”等称谓来描述该结构体[7-9]。随着该课题研究热潮的不断兴起,国内外学者们多采用“oil-particle aggregates(OPAs)”来定义这一聚合体[10]。

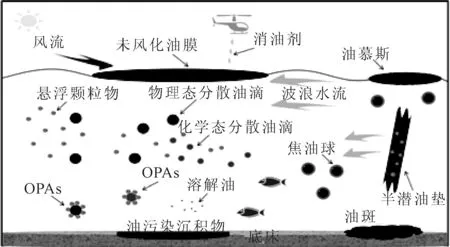

如图1所示,在悬浮颗粒物的影响下,风化程度低且黏度较小油品的沉降过程可分为2个连续的步骤。浮油首先在风浪等环境干扰力的作用下,迅速破碎分散成50~500 μm的油滴。施加消油剂后,可进一步形成10~50 μm的化学分散态油滴。随后乳化态的油滴与悬浮颗粒物不断相互碰撞接触,这一过程中,油滴中的极性组分与颗粒物表面之间以阳离子为电桥通过电荷作用逐渐形成了微米级大小的OPAs[11]。同时,水体中的溶解油在范德华力的作用下也可与悬浮颗粒物或底床沉积物通过物理吸附形成油污染沉积物(oil-contaminated sediments)。对于风化程度较高或黏度较大的油品(燃料油等),在相同的波能作用下,其很难破碎分散成乳化态的油滴。但由于其相对密度通常较大,极少量(约2%)的颗粒物便足以使其沉降。当悬浮颗粒物浓度较高时,高度风化后的“油球”迅速被海水表层的颗粒物紧密包裹,进而形成高密度的焦油球(tarballs)沉入海底[12]。当悬浮颗粒物浓度较低时,油膜在机械粘附力的影响下被颗粒物逐渐粘附,形成了与受纳水体密度接近的半潜油垫(submerged oil mats,SOMs),长度可达数十米[13],同时,一部分溢油在悬浮颗粒物的影响下呈“丝状”逐渐下沉,最终沉降在海底并与海床上的沉积物粘附,形成了一定厚度的油斑(oil patty)[14]。

图1 悬浮颗粒物影响下,溢油的沉降机理及归宿示意

2 溢油沉降过程的影响因素

2.1 油品性质对OPAs形成的影响

油品黏度是影响OPAs形成的决定性因素。浮油在外力作用下破碎成油滴是OPAs形成的先决条件。在相同的水动力条件下,高黏度的油品分散程度较低,因此很难进一步形成OPAs。研究表明,油品黏度存在一个阈值9 500 mPa·s,高于此值时则无OPAs形成。温度对OPAs形成的影响也主要是由于其引发油品黏度变化而造成的。随着温度降低,油品黏度升高,在湍流环境中油膜不易被打碎形成油滴,进而降低了OPAs的形成量[15]。此外,油品化学组分也会影响OPAs的形成。研究表明,石油中的极性化合物是造成油滴能够与悬浮颗粒物相互粘合的根本原因,而石油的极性随着树脂和沥青质含量的增加而增大[16]。因此,当油品中树脂或沥青质的含量较高时,有助于OPAs的形成,溢油沉降量显著增加。

2.2 悬浮颗粒物性质对OPAs形成的影响

悬浮颗粒物粒径在OPAs的形成过程中起着重要作用,粒径越小,其比表面积越大,与油滴作用力也越强,就越容易形成OPAs,因此,早期研究认为,当颗粒物粒径小于2 μm时,OPAs极易形成;当颗粒物粒径介于2~5 μm时,OPAs的形成量开始减少;而当粒径大于10 μm时几乎无OPAs形成[17]。有学者在研究中发现,在一定的混合能量作用下,粒径范围为90~250 μm的石英砂也可与油滴相互作用形成“沙包油结构”的球状聚合体[18],见图2a)。除此之外,颗粒物的疏水性、表面电荷和离子交换能力等物理化学性质也会对油-颗粒物的凝聚过程造成影响。有学者在研究中发现,颗粒物类型对OPAs的形态结构具有显著的影响[19]。如图2b)和c)所示,蒙脱石倾向于形成正浮力或中性浮力的褶皱薄片状OPAs,而高岭土则更易于形成负浮力的油滴状OPAs。有学者研究了2种原油和3种固体颗粒之间的相互作用,结果表明,固体颗粒的疏水性可以改善油滴和颗粒物之间的亲和性,疏水性固体比亲水性固体更容易形成OPAs[20]。目前,关于OPAs的形成量与颗粒物离子交换能力之间的定量关系尚未得到统一结论。

图2 不同类型油-颗粒物聚合体显微镜观察图

2.3 油和悬浮颗粒物浓度对OPAs形成的影响

油滴和悬浮颗粒物质量浓度是影响OPAs形成的关键因素。一般来说,当体系中的悬浮颗粒物数量增大时,更多的油滴会被颗粒物捕获包裹进而沉降。有学者发现,随着悬浮颗粒物质量浓度从100 mg/L增加到400 mg/L,溢油的最大沉降率(沉底油质量/初始油质量)从21%增大到37%[21]。然而研究表明,油浓度或悬浮颗粒物质量浓度过高时,均会抑制OSAs的形成[22]。这是由于油滴数量过多时,油滴之间的碰撞聚合过程要优先于油滴与颗粒物的粘附过程。悬浮颗粒物浓度过高时,则会降低体系中的能量耗散率,阻碍油滴与颗粒物的相互作用。OPAs有效形成的最低悬浮颗粒物浓度范围尚未得到一致结论。有学者认为该临界浓度范围为0.5~200 mg/L[23],文献[24]认为该临界浓度范围为400~800 mg/L,文献[25]认为当颗粒物粒径为16 μm时,临界浓度为490 mg/L。

2.4 盐度对OPAs形成的影响

盐度是OPAs形成的重要环境因素。盐度主要通过影响悬浮颗粒物的絮凝和油滴的表面性质,进而影响油和悬浮颗粒物之间的相互作用。当盐度增加时,颗粒表面双电荷层被压缩,颗粒表面斥力降低,石油和悬浮颗粒物之间引力势能增大,从而促进了OPAs的形成[26]。有学者通过开展淡水和海水条件下粘土和南路易斯安那轻质原油相互作用的试验研究发现,油和悬浮颗粒物在离子强度足够大的条件下可以自然凝聚,但在蒸馏水中二者则无相互作用[27]。近期的研究发现,OPAs的形成存在一个最低盐度值和一个临界盐度值,二者的大小则取决于油品种类和海水中悬浮颗粒物的性质[28]。当盐度低于最低盐度值时,无OPAs形成。当盐度高于临界盐度值时,盐度对OSAs形成的影响基本可以忽略。

2.5 混合能对OPAs形成的影响

在海洋环境中,潮汐涨落、波浪冲刷及风力水流等环境动力均会持续不断地产生不同程度的混合能量,对OPAs的形成过程至关重要。波浪类型主要影响浮油向水体中的潜入与分散过程。通常破碎波和涌浪产生的表面破碎能能够有效促进油膜分散形成油滴,进而与悬浮颗粒物相互作用形成OPAs[29]。浮油在规则波的作用下无法有效地向水体中进一步破碎分散,仅仅在海水表面上下浮动[30]。底流和波致剪切力影响着悬浮颗粒物在水体中的分布,通常深海区域的底流及水体中的湍流程度均较弱,因此,水体中的悬浮颗粒物含量较少,无法有效地形成OPAs。近岸海域海洋动力作用活跃,波浪在从远海向近海传播过程中发生破碎变形,有利于浮油向水中分散。同时水流挟沙力较大,悬浮颗粒物含量较高。因此,增加了油滴和悬浮颗粒物的碰撞频率,促进了油滴和悬浮颗粒物的相互作用。有学者通过小型桌面试验考察了混合能对海底沉积有机物标准物质1941B(SRM-1941B)和阿拉伯中质原油相互作用的影响[31]。结果发现,随着振荡频率逐渐增大,溢油的沉降效率显著提高,且所需时间也明显缩短。混合能过高时,会破坏大体积悬浮颗粒物絮状体及形成的OPAs,目前尚未确定形成OPAs所需要的最小混合能和时间尺度。

3 结论

全面分析和掌握溢油与颗粒物之间的相互作用机制,可以有效预防沉底油事故的发生,同时也可将其作为技术手段,对岸滩污油进行修复处置。在悬浮颗粒物的影响下,轻质原油或风化程度较小的油品趋于形成微米级别的油-颗粒物聚合体(OPAs)。风化程度较高或密度、黏度较大的油品则趋于形成大面积的沉底油污,其污染规模及危害性远超于OPAs。

油品性质、颗粒物性质、海水盐度、海洋混合能,以及油滴和悬浮颗粒物在水体中的质量浓度等因素均影响OPAs的形成过程。目前国外研究焦点多集中于未风化油品与小粒径矿物质颗粒物相互聚合形成OPAs的相关研究,并试图将其作为一种去除海岸线溢油的手段,未考虑OPAs沉降后对海底底栖生物的生态风险。过往的模拟研究实验多为小尺度的锥形瓶试验,其湍流混合能量远高于实际海洋环境,因此,相关实验成果无法准确预测实际海况下沉底油的形成和输运过程,需扩大试验尺度,对相关研究结果进一步验证。随着温度、风浪等环境条件的变化,大规模沉潜的污油可能发生再上浮,给海岸线区域带来严重二次污染。目前,对于溢油沉底后再上浮的发生机制和行为规律尚处于现场调查和初步探索阶段,有待于进一步深入研究。