《桃花源记》简约美下的遐想空间

2020-06-06陈亚玲

陈亚玲

摘要:《桃花源记》是陶渊明的主要作品之一,作者主要结合渔人见闻,虚构了一个理想社会。虽然这篇文章属于一篇内涵丰富的小故事,但是却引起了不同时期读者的遐想。本文主要介绍了《桃花源记》的创作背景,对整体故事空间进行了描述,结合过往学者对于《桃花源记》的研究,对《桃花源记》展开了遐想。

关键词:桃花源记;真实性;遐想空间;乌托邦

陶渊明通过《桃花源记》展现了一个对社会较为理想化的追求。在桃花源这个虚构的世界中,展现了桃花源深处的淳朴生活,结合时代背景,展现了作者的追求与理想。这篇文章得到了众多学者的认同,通过对该文章的解读,能够了解作者想要表达的内容,感受到作者营造的艺术空间。

一、《桃花源记》创作背景

结合相关史料分析,陶渊明的《桃花源记》创作于东晋。由于统治阶级的腐朽堕落,人民生活质量较差,处于水深火热之中,并且当时的陶渊明没有得到统治阶级的任用,加上自身对于官场的不适应,反而乐于种田生活。

陶渊明通过这篇故事的讲述,营造了一个没有压迫的社会。在这个社会中,人们能够友好相处,体现了陶渊明对于理想社会的追求。在这篇文章中,寄托了陶渊明对于思想政治的追求,并且希望在实际生活中,普通百姓也能够和谐生活,生活质量有所改善。

由于陶渊明生活在我国封建社会时期,对于理想社会的认知并没有脱离实际,主要表现了一种自然的农业文明,并且文中很多描写,体现了一种典型的古代乡村景观。“阡陌交通,鸡犬相闻”,体现了一种最为典型的农业乡村景象。并且在文中很多地方对于乡村的描写较为细致,诸多学者结合东晋王朝的历史,希望能够找到真实的桃花源[1]。

陶渊明结合所处的环境,对统治阶级压榨百姓感到不满,而自身力量并不足以改变整个社会,只能够将自己的政治理想抱负作为现阶段生活的一部分,寄情山水,乐于清贫。

整篇文章对桃花源的讲述十分细致,作者有效结合自己归居田园后的风光,很多的描写契合传统农业经济发展下的乡村社会特征,形成了对古代传统田园风光的真实写照。

二、《桃花源记》整体空间描述

结合文中的叙述,可以了解桃花源中的生活条件。在这个封闭的社会内部,集中了一群人,对于外界的社会变化并不了解,他们生活的环境仅限于桃花源内,在这里他们自给自足,对于外界的生活缺乏向往。

陶渊明在描述桃花源这个整体社会时,主要是通过渔夫的视角,随着他发现通往桃花源的入口后,穿过狭窄的入口,逐渐进入桃花源内部,整体空间变化较为自然。对入口处桃花的描写,可以视为整个开放空间的启示。

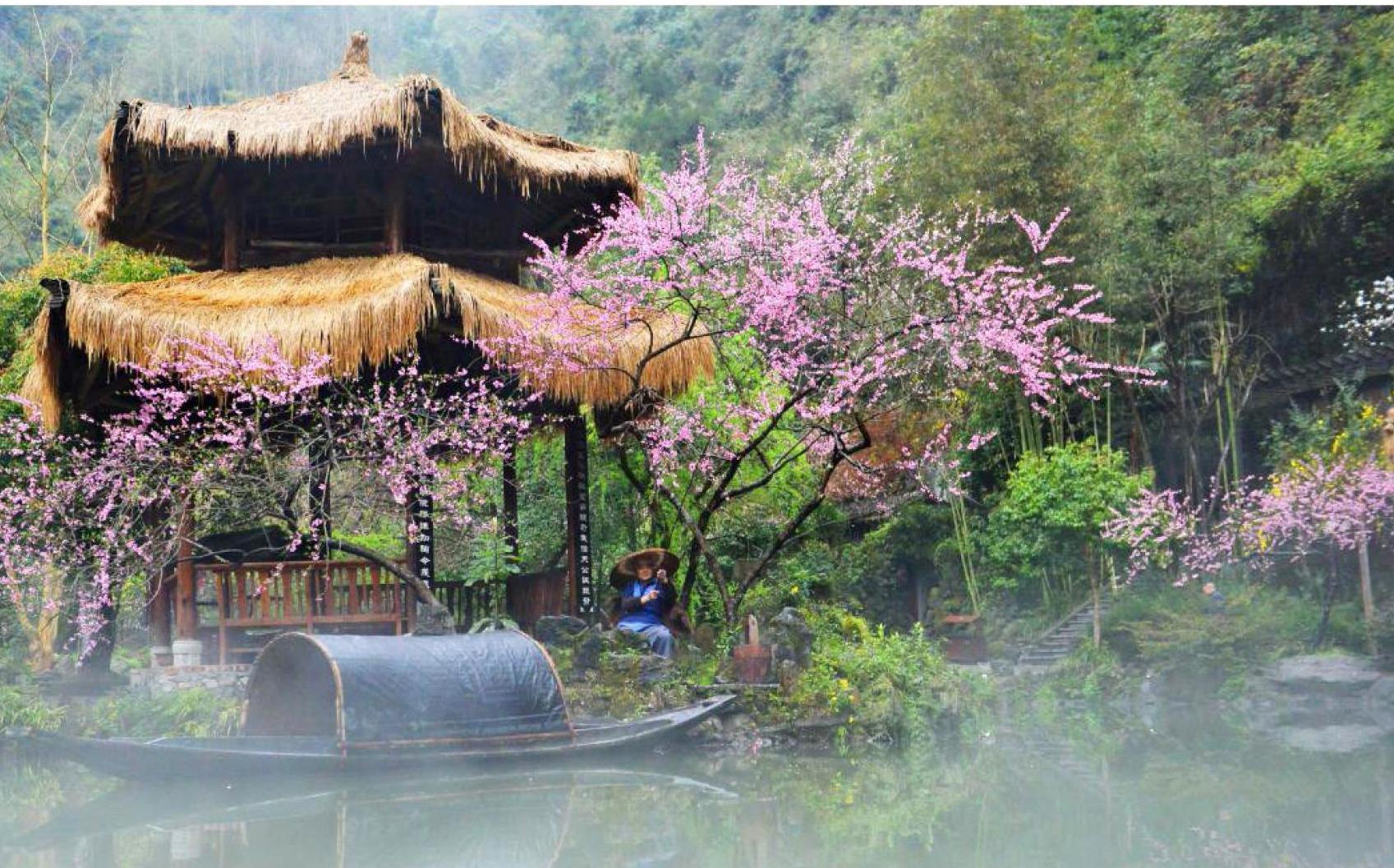

“夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”通过这段描写,让读者了解到桃花源入口处的生态环境。“桃花源”名称的得来,与这一片桃花林有着直接的关系。渔夫穿过这片桃花林之后,找到了一处山洞。此处的描写让读者感受到一个真实的世界。通过对这段描写的理解,可以发现当前处于春季,没有衰败的气息,一片欣欣向荣。读者结合自身的想象,在脑海中浮现一个渔夫在桃花林中缓缓摸索前行,并且对于接下来将要展开的桃花源的生产生活,赋予了无限遐想。

渔夫发现了入口后,整体画面场景再次变化,由一开始的自然风光变化为田园风光,展现了一股祥和的气息。

“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。”这句话主要描写了桃花源中的生活。在这片独立的世界中,他们不知道外面的生活变化,甚至不知道外面统治阶级的变化,过着男耕女织的自然农业经济生活。整体环境较为祥和,没有压迫,没有冲突,没有各种劳役与税赋的要求,自给自足。这里的农户生活较为有序,村中的各种建筑较为规整,他们享受着平静的生活,对于外界并没有太多的向往。这一個祥和的世界描述,给读者一种另类的自然感受。

渔夫来到了桃花源,感觉自己才是真正的另类。这里居民生活较为安然,农户之间的距离较近,在生产生活中,他们能够远离压迫,生活富足。

结合陶渊明的创作背景,能够感受到陶渊明的政治抱负,并且还有时代背景下对于美好生活的向往。文章体现了一种“天人合一”的真实思想,在这片与世隔绝的世外桃源中,与当前社会生活形成对比,让后人能够从中获得启发,能够联想到实际生活,表达自己的人生追求。在实际生活中,并不存在这种乌托邦,但在作者的描述中,让后人能够真实感受到这种独特的韵味。并且在故事的结尾,渔夫在告别这出桃花源时处处留有的标记,再次带着众人们前来却没有找到,让读者的思绪变动,刻画了渔夫的性格特征,同时也表露了陶渊明对于现实生活的讽刺[3]。

三、过往学者对于《桃花源记》的遐想性论证

对于《桃花源记》中描述故事的真实性的论证较多,很多学者对于该故事有着不同的看法,并且对于这种理想生活保持向往。在实际生活中,这种世外桃源的生活并不存在,封建社会制度下,一些不公正现象难以避免。

在对《桃花源记》的真实性论述中,陈寅恪先生在《桃花源记旁证》中对于陶渊明所记载的桃花源进行了论证,认为该故事可能发生在黄河流域,结合老先生对于中国历史的研究,认为该故事的起始时间可能在姚秦时代。只不过陈寅恪先生的旁证并没有得到其他学者的认同,并且很多学者提出了自己不同的看法,展现了众多学者对于桃花源的重视。

现阶段,学者仅仅能够从当前的陶渊明记载的故事中去了解这个世外桃源,缺乏有效的认知,难以统一意见。由于《桃花源记》的文本较为简洁,在实际应用中,很难获得准确的信息。当前学者对于《桃花源记》的认知主要是基于历史,希望能够得到整体故事的发生背景,只不过由于相关的古代文献保存较少,现阶段学者的研究往往存在猜测与遐想部分,造成当前解读工作缺乏成效,不利于发现故事的背景。结合我国历史文献,记载《桃花源记》中的故事文献极少,相关学者想要考究这片世外桃源是否真实存在,近乎不可能,因此才引发了当前学者的遐想,希望能从中获得启发,能够获得心灵的宁静[4]。

对于《桃花源记》的遐想性论证主要是受限于历史史料不足,对于东晋时期或者更为久远的时期的描述不足,造成现阶段学者难以对桃花源的真实性进行评价。一方面学者否认桃花源,认为桃花源的背后的事实并不存在。另一方面,当前学者的意见也无法统一,对于桃花源的背后的故事进行肯定。简而言之,对于《桃花源记》中的世外桃源生活,人们始终保持着期待。

四、《桃花源记》整体故事分析

(一)故事描述具有一定的真实性

《桃花源记》开篇便讲述了故事的发生背景,并且详细介绍了故事发生的时间,简要概述了发现桃花源的古人身份。类似这样的开头,在我国一些神话故事中,也有着广泛的应用。详细指明时代背景,在实际应用环节,能够赋予该故事的真实性。这样的文章开头,能够让读者了解故事的发生背景,增强了读者的代入感,让众多学者认同。在文章的开头部分,还描述了渔夫的行动轨迹,并且对于渔夫偶然发现桃花源的过程进行阐述,让读者能够感受到桃花源的神秘。整体故事的描述具有一定的真实性,能够让读者随着渔夫的脚步,漫步桃花源。

在文章的末尾,还详细描述了一些人物的所作所为,让读者认为这是一个可以考究的事件。读者可以结合渔夫的所见所闻,能够了解到当前桃花源中的生活背景,让读者能够自己展开想象,猜想这个世界是否真实存在。这种没有压迫的乡村景象得到了人们的认同。

陶渊明在故事的写景中重视真实性的描述,通过一些细节可以发现该区域整体变化较为细致,尤其是一些生活中常见景象,让众多读者能够感受到桃花源中的生活韵味。桃花源的描述体现了一种动静相宜的特殊韵味,能够让不同的人群感受到内心的宁静[5]。

陶渊明对于该故事的描述较为细致,详细的故事脉络有效调动了读者的情感,结合村民的口述,对于整个故事的描述非常到位。

(二)整体故事表现了作者心中所想

陶渊明通过《桃花源记》展现了一种没有压迫的农业经济自给自足的生活场景。

在文章最后的故事情节讲述中,渔夫并没有向之前承诺那般,而是在离开桃花源时,及时做好标记,并且向众多人们讲述,逐渐得到了外界的关注,再次寻找的时候却并没有发现这个奇特的世外桃源。对于这样一个神秘的世外之地,着实引起了众人的向往,引发了读者的遐想。

五、整体故事留下的遐想空间

(一)乌托邦式生活的遐想空间

这篇故事较为简洁,描述的内容引起了读者的众多遐想,从而引起了人们对于该生产生活的关注,期待去深入了解这片世外桃源。

第一点,对于桃花源中的生活,是不是从渔夫的进入才让外面的人们了解这个特殊的地方,认识到周边还存在这一片净土。桃花源所居住的人们迁徙之前,是否还存在别的人进入这个世外之地呢?

第二点,由于该区域较为封闭,并且通过故事的讲述,可以发现这些人始终没有离开过这片区域,让读者忍不住遐想,这片世界有多大呢?其中居住的人们先祖来到了这片区域后,差不多过去了五百年。在这五百年的生活中,他们生活的状况如何?由于缺乏与外界的沟通,这些人们是否具备较强的医术,能够对当前生活中的一些病症进行医治。这一片看似美好的桃花源,是否也会因为生老病死而出现一些不和谐的景象呢?

第三点,桃花源中的生活虽然是农耕文明,并且还存在一些动物,整个生态体系较为完善。但是此处与世隔绝,人们生活的一些必需品,是否能满足生活的需求?尤其是盐巴等材料,他们能否自行生产?还是在他们来到这片世外桃源之前,便已经带了足够的盐巴?生活中的必需品,并不是所有都能够直接依靠土地种植便可以得来。在实际生活中,或许这片世外桃源中也具备着一些特殊资源,从而影响人们的生活[6]。

第四点,由于这片世外桃源已经和外界无接触,可以从渔夫的观察中了解到他们的穿着打扮,并没有发生较大的变化,“悉如外人”。对于他们的衣着打扮和外界一样,究竟是他们说谎,其实与外面的生活有着往来,还是一直以来,衣着真的没有发生较大的变化?在《桃花源记》中的表述较少。

第五点,这些五百年前进入桃花源的人们,生产工具是否会发生较大的变化?究竟是使用青铜器还是铁器呢?并且在这一片封闭的区域,究竟有没有矿藏?他们生活中所使用的工具,决定了他们的生产水平。由于现阶段社会生产中,往往会伴随着生产工具的消耗,那么他们在生活中,究竟如何补充生产工具?

第六点,在他们的生活中,究竟有没有社会分工?是否有人会传授技能?在日常生活中小孩子是学习还是劳作?究竟有没有一些不是耕种的匠人?比如木匠、铁匠、医师等。在文章中,渔夫只看到了他们生活的一部分,整体生活场景又是如何?引起了人们的众多遐想。

(二)桃花源中居住的人们是否愿意回归社会的遐想

在文章的最后,渔夫离开再返回,并没有再找到这片生活区域,让人忍不住联想到,这些生活在桃源之中的人们是否会选择回归外界的生活?毕竟一小片的生活区域,并不能够满足这些人们的生活需求,尽管五百年过去了,外界的生活发生了翻天覆地的变化,在这片世外桃源中的人们究竟还能不能自给自足?带给人们无尽的遐想。毕竟人们生活在这个世界上,生老病死是常态,或者他们的生活面临较大的变化时,他们是否会选择去接触外面的世界,从而改善他们的生活。

由于对《桃花源记》中这片世外桃源的认识不足,人们的整个生活变化并没有详细论述,读者只能够通过自己的想象。虽然现阶段无法对于这个故事的真实性进行认证,但是在不同的读者心中,已经能够结合现阶段生产生活,对于整体社会有一个直观的认识,感受到当前社会发展中缺失的部分。即使人们对于世外桃源并没有直观的感受,只不过是由于对于世外桃源的追求并没有结束。在桃花源中,人们生活较为美满,并且与外界之间的交流较少。他们长幼有序,通过内部的管理,能够幸福生活,自给自足,并且对于外界的生活很是关注,甚至对外界的变化很是诧异。在和渔夫最后的交代中,要求渔夫不要将这片世外桃源告诉别人,让读者忍不住遐想。

如果渔夫最后找到了这片土地,这些人们将会如何呢?是融入外界的生活中,还是继续自己封闭的生活?在文章的结尾,陶渊明描述了人们对于寻找桃花源的行动逐渐减少,最后无人问津,认为这只是渔夫的玩笑,还是引起了读者的遐想。通过这篇故事,能够理解陶渊明对于理想生活的向往。在这种没有压迫,并且邻里之间友好相处的社会环境,对于陶渊明乃至后世很多学者而言,是一种理想的寄托。在实际生活中,存在众多的不完善之处,或许只有这片理想之地,才能够体现一种与自然和谐统一的思想理念。《桃花源记》虽然真实性无从考证,但是能够带给人们无限遐想。

六、结论

总而言之,对于《桃花源记》中的世外桃源,无论真实与否,在实际生活中,总是引起人们的遐想。这篇故事表述了陶渊明的心性,表达了陶渊明向往自然之情,并且对真实生活的一种批判。通过对简单的故事情节讲述,展现了一种祥和的思想追求,引导人们对于内心精神追求的关注。

参考文献:

〔1〕田静.生态批评视角下《桃花源记》英译本解读[J].今古文创,2020(45):80-81.

〔2〕陈美兰.《桃花源记》里的渔人[J].初中生,2020(34):

17-19.

〔3〕王志刚.纸上园林:明清文人诗意栖居的空间想象[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2020,41(06):143-153.

〔4〕刘维亭.《河童》与《桃花源记》的两重世外桃源意象[J].中学语文教学参考,2020(33):48-49.

〔5〕何春晖.《桃花源记》和《瓦尔登湖》之比较研究[J].湖北工业职业技术学院学报,2020,33(05):70-73.

〔6〕万春华.在图画书中感受中华传统文化的独特魅力——《桃花源的故事》文本賞析和教学建议[J].小学教学研究,2020(33):12-14.