省域视野下的晚清“兵权下移”现象

——以浙江为例的考察

2020-06-06徐杨

徐 杨

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

咸同军兴以降,“兵权下移”进而形成督抚专权一度成为学界的主流观点。湘淮军的将帅们身兼文武,以督抚之尊既擅兵权,又握财政、民政之权,“上分中央的权力,下专一方的大政,便造成了咸同以后总督巡抚专政的局面”[1]。正如罗尔纲所言:“咸丰前中央握有强固的兵权,兵权集中于中央,故兵不致为将所有,即有时不得不用将帅自招的勇营,而国家经制的军队尚存,故事平旋撤,将帅也不得据为私有。至于咸同后,国家制兵已形同虚设,中央没有强固的兵权,财政又落于将帅之手,而为将帅者复多膺任疆寄,与民事,于是将帅遂得各私其军以造成这个兵为将有外重内轻以致分崩割据的局面。”[2]

细观罗氏论述的重点,一为“兵为将有”,兵必自招,将必亲选,上下相维;一为“就地筹饷”,疆臣自筹军饷,支配饷项。针对罗氏的观点,刘广京曾从人事权、饷权以及督抚个人的忠君思想等方面予以驳斥。此后,学界关于这一问题的讨论进一步深入,大致形成了“内轻外重”“有限专权”“内外皆轻”三类观点。(1)相关研究参见罗尔纲:《清季兵为将有的起源》,载《中国社会经济史集刊》1937年第2期;刘广京:《晚清督抚权力问题商榷》,收于《经世思想与新兴企业》联经出版事业公司1990年版;王尔敏:《清代勇营制度》,收于《清季军事史论集》联经出版事业公司1980年版;冯兆基:《军事近代化与中国革命》,上海人民出版社1994年版;刘伟:《晚清督抚政治:中央与地方关系研究》,湖北教育出版社2003年版;苏全有:《对清末中央政府军队控制失败的反思——以清末新军为考察中心》,载《社会科学战线》2008年第7期;邱涛:《咸同年间清廷与湘淮集团权力格局之变迁》,北京师范大学出版社2010年版;李细珠:《晚清地方督抚权力问题再研究——兼论清末“内外皆轻”权力格局的形成》,载《清史研究》2012年第3期。然而,既有研究多从派系和人事等方面展开,甚少从省域的角度切入。文章以浙江为个案,从“省”的角度出发,在梳理晚清浙江军事力量沿革的基础上,对浙江境内军队的筹饷之权与统兵之权进行较长时段的动态分析,揭示“兵权下移”之具体程度及其背后的制度性因素。(2)浙江在晚清地缘政治版图中地位不高,文章以浙江为个案,反而能够规避政治失范带来的种种特殊性,更具标本意义。

一、 军力:“兵权下移”之“兵”

清代为少数民族入主中原,满汉畛域亦体现在军事制度上。从总体上来看,清代中前期的军事力量主要分为八旗与绿营两个系统。其中,外省的驻防八旗在地方上是一支自成一体的军事力量,亦有监视汉人、弹压地方之意。绿营则同时兼有警察、内卫部队、国防军三种职能,其中国防军的色彩最淡,警察的色彩最浓[3]。咸同军兴之后,八旗与绿营皆不堪大用,湘军、淮军成为镇压太平天国的主力,并在战后扮演了常备军的角色。甲午战后,又有新军替代勇营成为新的国防军。因此,在探讨“兵权下移”问题之前,须言明“兵权下移”之“兵”为何种类型的“兵”。

在太平天国运动期间,清廷在浙江的经制军力都遭到了毁灭性的打击。战后,清廷着手恢复浙江驻防八旗,一方面召集因战乱四散各处的流亡旗员兵丁,一方面陆续从荆州、福州、德州等地调拨八旗官兵补充杭州、乍浦旗营。同时,清廷责成地方政府整修满城。但由于战后财力有限,这一进程较为缓慢。经过同治一朝的重建,“光绪初……兵数则视昔减半,水门仍仅凤山、艮山二门”[4]。

绿营的命运同样如此,“军兴以后,征调频仍,伤亡空缺,本已不少”。咸丰十一年后,太平军占领浙江,“除定海镇标而外,其余营汛全行失守,各营兵丁阵亡溃散,不成队伍”[5]。不单浙江如此,太平天国运动后,绿营在全国范围内都曾崩溃的态势。在左宗棠的主持下,浙江的绿营以减兵加饷、就饷练兵为原则加以改造。同治五年九月,左宗棠上折针砭旧有绿营兵制之弊。左氏建议不应按旧制规复绿营,而应裁汰老弱病残之兵,将节省之经费用于“加饷练兵”[6]。清廷准左宗棠之议,谕令浙省“少募新兵精练,汰存旧兵”,责成杨昌濬专办浙江改革绿营事宜[7]9637。至光绪中前期,浙江的绿营基本保持在22000人左右[8]。

同光以降,除了绿营之外,浙江还有相当数量的勇营,亦称防军。浙江的勇营主要是左宗棠入浙时所部湘、楚军。“同治初年,浙省全境荡平,湘楚各军立功最伟,事定留防,故名防勇”[9]262。左氏率师赴闽后,“其留存浙省及分防各府县要隘者,水路马步楚军约计万人,湘军合计一万七千余人”,共计约27000人[10]19。蒋益灃离浙赴粤时,奏请率领部分防军赴任。至同治五年时,浙江还留有勇营14000余人。勇营的数额并无定数,“向视防务之缓急,随时酌量添裁”。光绪二十四年(1898年),兵部、户部统计了各省增编的勇营,其中浙江勇营21300人,其数量已经与绿营不相上下[11]。

甲午战争中国的惨败,标志着同光年间清廷对军队的改革是失败的。无论是绿营还是勇营,均暮气浸寻,积弊重重。对于清廷来说,利用西式武器和操典对旧式军队进行小修小补根本无力改变军队战斗力低下的现实,筹建现代化的新式军队迫在眉睫。“今日时势,练兵为第一大政,练洋操尤为练兵第一要者”[7]9656。而此后的庚子之变则加速了清政府改革军制的进程。

浙江新军的建设在甲午战后即已起步,但其推进速度非常缓慢,往往规划大于实效。所谓的“新军”大部分皆由旧湘军各营归并而来,各级官佐也皆用旧人,真正新招募的只有一千人。况且,在缺乏财政资源与相关军事人才的情况下,“新军”能否成军还是一个疑问。

浙江新军发生根本性转变是在庚子事变之后,而各类军事学堂的创办成为一个重要因素。自1900年,浙江武备学堂、炮工学堂、陆军小学、讲武堂相继创办。尽管这些军事学堂开办的时间都不长,但其毕业生构成了浙江新军的骨干力量。光绪二十七年(1901年),巡抚聂缉榘把旧防军一个营改编为“武备练军”,以武备学堂毕业的徐方朝为管带,其余官佐皆用武备毕业生充任。光绪二十八年(1902年),巡抚任道镕从全省各地的防军、绿营中抽调兵力,加上武备学堂中的部分兵佐共932人,组建“浙江武备练军第一营”[12]10。光绪三十二年(1906年),浙江巡抚张曾敭,以武备学堂毕业生为骨干,改编旧防营,建立浙江步兵第一标;另派日本士官学校毕业生蒋尊簋筹编第二标。浙江步兵第一、第二标成立后,正式列入编制,为陆军第二十九混成协。与此同时,巡抚张曾敭遵练兵处所议,在杭州设立督练公所,由巡抚兼任督办。公所内设兵备处、参谋处、教练处,总理全省新军事宜[13]176-177。

至1911年,浙江新军官兵人数为10436人。但这只是清廷计划练兵数的八成左右,其主要原因还在于缺乏军饷,就连征兵都是延宕多时。“浙江新军自一二两标成立后,早欲开办征兵,因库款支绌,的饷无着,致延宕多时”[14]。1909年十一月,闽浙总督松寿、浙江巡抚增韫曾联衔上奏,解释浙江新军未按期成军的原因在于军饷缺乏。“浙江应编一镇,限二年成立,现已及期,只以的款无着,深困踌躇。再四思维,惟有尽裁绿营,腾出饷项,以足成一镇之额”[15]。显然,为了使新军尽速成军,必须将旧式的绿营、勇营逐步裁汰、改编,以便将节省下来的军饷充作编练新军的经费。

浙江绿营的裁汰早在甲午战后即已开始,而清廷限期编练新军的政策则加速了绿营裁汰的进程。在此背景下,浙江的绿营在短短五年内即裁汰完毕。光绪三十四年(1908年),据浙江巡抚增韫所奏,浙江被裁汰的绿营或改编为水、陆巡防队,或改编为新军,或改编为沿海炮台守军。“其安置裁缺将弁,裁撤兵丁军装军械之清收,马匹之清缴,营产之清查,现均完竣,尚称安谧”[16]。由此可见,裁汰绿营的过程之所以如此快速且顺利,是因为绿营摇身一变,成为巡防队等地方军队的组成部分。(3)被裁汰的绿营有一部分被改编为巡警。至1910年,浙江全省巡警为2900余人,其中包括新募警员以及巡警学堂毕业生,因此改编为巡警的绿营为数不多。参见李国祁:《中国现代化的区域研究:闽浙台地区(1860—1916)》,中研院近代史所专刊44辑1982年版,第267页;《抚部院增咨民政部宣统二年浙江全省厅州县巡警完备情形文》,《浙江官报》1911年第3期,“文牍类”,第8页。不但绿营如此,勇营亦如是。

从编制上看,新军为清廷的国防军,由陆军部统其大权,理论上不再参与地方治安的维护。这样一来,各省督抚们就缺乏治安力量以弹压地方。“维时疆臣负有守土职责,深以地方治安为忧。率请酌留旧营以防内患。于是,部臣始有改编巡防队之请”[7]9658。如果说新军是对外的,重在国防,那么巡防队就是对内的,重在治安。恰如学部左侍郎宝熙所言:“直省幅员辽阔,交通不便,巡警未能遍设,新军专顾国防,无与保安地方之责,所藉以保卫治安者惟巡防队。无事则分守要隘,有事则征集启行,御外不足,靖内有余”[7]9698-9699。光绪三十一年(1905年),练兵处正式奏请将各省勇营改为巡防队。浙江的巡防队主要由勇营和绿营组成。1906年,巡抚张曾敭将全省勇营改编为巡防队。1910年,巡抚增韫又将裁汰之绿营改为巡防队。至1911年,浙江省巡防队共有官兵10991人[13]176。与新军相比,巡防队只能算是半新式的军队。尽管巡防队也受新式训练,使用新式武器,但主体由旧式绿营、勇营脱胎而来。“份子不良而训练往往失效,其有名无实者一也,其重要在乎清末之大量军队耳”[17]。

至辛亥革命爆发前,浙江的军事力量主要由新式陆军、巡防队、驻防旗营组成,其中新军10436人,巡防队10991人,旗营2965人。且三者性质不同。“盖陆军所以防外,具国军之雏形;巡防营所有保卫地方,如警保军队之设置。惟巡防营兼有清乡守土及镇制政治反抗之作用耳”[18]。

综上所述,咸同以降,浙江的主要军事力量先后由驻防八旗、绿营、勇营、新军、巡防队等组成。从制度上看,这些军事力量性质各异,自成一系。那么“兵权下移”之“兵”究竟为何种军事力量?是否如既有认知那样将之认定“勇营”?如果存在“兵权下移”的现象,那么下移的程度又是如何?在晚清数十年间,下移的过程又有怎样的变化?本文仍从统兵与筹饷两个维度进行具体阐述。

二、 统兵:勇营的兴起与新军的失控

在太平天国运动之前,清廷有一套“分而治之”的严密制度控制各省的经制兵。在旗营方面,杭州驻防与京城本旗、中央政府保持密切联系自不待言。同时,驻防管理部门的每一项活动都受到地方官员的严密监督与交互制衡[19]。雍正以后,地方督抚监视、密告驻防将军已成普遍现象,甚至成了地方官的职责之一[20]。当然这种监督是相互,驻防的设置本身就有监视汉人、弹压地方之意。在绿营方面,除了驻防的监视外,在上有兵部主理绿营兵政,在下则是大小相制,以文制武。各省绿营最高武官为提督,有“巩护疆陲,典领甲卒,节制镇、协、营、汎,课第殿最”之权,但“听于总督”[12]3389。总督、巡抚节制、监督提督、总兵,提督、总兵各领属兵以分督抚之事权。提、镇以下采化整为零之策,将提、镇的兵马分于将、备,以收统驭之功效[21]。“旧制将军、督、抚分任各省兵政,其全权实操于部。故疆臣奏事,虽直达天听,必经部核乃办。其批交部议之奏,部臣仍得奏驳撤销,此实集权中央之明征也”[7]9681。就浙江而言,绿营须受驻节福州的闽浙总督节制。闽浙总督节制二巡抚、三提督、十二镇,统辖督标三营,兼辖抚标二营、南台水师营。直到太平军席卷南方,清廷才于同治元年饬令江苏、浙江、安徽、江西、陕西、湖南、广西等省各镇兵就近由巡抚节制:

连年匪徒肆行骚扰,各省道路半多阻梗。总督驻扎地方与巡抚相隔较远,幅员太广,经画难周……其江苏、浙江、安徽、江西、陕西、湖南、广西、贵州等省各镇协武职升迁调补,著就近暂由巡抚办理。千总以下径由巡抚咨报部,守备以上,有提督省分仍俟各镇移咨提督查复后,由巡抚会同总督分别题奏[7]9596。

在咸同之前,平时,直省绿营由兵部遥制,督、抚、提、镇各司其职,相互制约。战时,领兵主将由中央简任,军饷由户部筹措,非得皇命,督抚不过“承号令备策而已”。“国家兴大兵役,特简经略大臣,亲寄军要,吏部助之用人,户部协以巨饷,用时藉此雄职奏厥肤功,自是权复移于经略,督抚仪品虽与垺,然不过承号令备策而已”[12]3264。

军兴之后,原来的规制有所突破。例如,各省兵额按例应于年终题报兵部,但直到同治九年(1870年),这一制度仍未恢复。“兹据兵部奏称各省兵勇数目,有始则依限咨报,继则并未依限造送。或有咨报一二次之后,又不续报,且有一次未报者。其兵丁数目除湖北、四川两省依限题报外,其余仍未按限题报”[7]9503。再如,在左宗棠等人的主持下,战后浙江绿营的营制、饷章多采湘军之制,以“减兵增饷”为原则进行改造。

然而,这种局部的改变并未动摇清廷对绿营的控制,“分而治之”的统驭原则得以延续,绿营军务由闽浙总督与浙江巡抚分掌。例如,在光绪年间,有关绿营的裁撤、调防等事宜常由闽浙总督向清廷奏报。光绪十一年六月,台州绿营的驻地发生变动,“以资控制而重地方”。此事并非由浙江巡抚崧骏或浙江提督冯南斌上奏,而是由闽浙总督卞宝第向清廷陈明。光绪十八年十月,海门镇标左营由大域改驻跳卫城,此事亦由闽浙总督谭钟麟上奏[22]260-261,348。甲午战后,清廷饬令各省裁汰绿营,浙江则闽浙总督与浙江巡抚共同负责。光绪二十四年,巡抚廖寿丰奏称:“各镇协初犹观望,经臣责令依限照裁并以兵少官多,无益营伍,与提臣往返函商,暨电商督臣,议将提标六营并为四营,官随兵减。”[22]598翌年,闽浙总督许应骙又单独上奏浙省裁撤绿营情形。

督抚相互制衡的情形在绿营的人事权上表现得更为显著。闽浙总督和浙江巡抚都有荐举、纠劾副将以下军官之权。例如,同治五年,左宗棠以闽浙总督之职奏请罢黜浙江石浦营守备赵炳华。“查升署浙江石浦营守备赵炳华,于调署玉环左营守备任内,办理营务漫不经心,且性情狡猾,不堪造就……将升署浙江石浦营守备赵炳华即行革职开缺,以肃营政。”[23]51再如,光绪三十二年,金华协右营候补守备李春芳“撞骗乡愚”,“勒令乡民供给米粮并招人拜门骗钱”。此事经金华知府宗舜年查实,巡抚张曾敭呈请将李春芳“即行革职,以示惩戒”[24]。

由于闽浙总督与浙江巡抚都有一定的人事权,因此在有关浙江武职人员的任免上总有不一致的地方。例如,光绪十三年,时任闽浙总督杨昌濬有意让原海门镇总兵杨岐珍调补定海镇总兵,并得到清廷的允准。但浙江巡抚卫荣光认为杨氏专办台州剿匪事宜,颇有成效,“非但文武和洽,军民悦服,即不逞之徒,亦皆畏威戴德,为目前必不可少之员”。最后商议的结果是杨岐珍以定海镇总兵的职务调署海门镇,海门镇总兵彭大光则调署定海镇[25]590。这种叠床架屋、相互制衡的制度势必引起权责不清、歧见纷纷,但对于清廷“分而治之”的集权意图却是有利的。因此,咸同之后下移“兵权”之“兵”应该是勇营而不是绿营。

浙江的勇营源于随左宗棠入浙的湘、楚军。与绿营相比,勇营在性质、任务、营制、饷章上多有不同。两江总督李宗羲曾对此做过一番比较:“兵与勇判然两途,其情各不相属,其势断难强同。兵则向系土著,勇则招自他省,此主客之不同也。兵则分设塘汛,数极畸零;勇则合驻营盘,气皆团结,此聚散之不同也。兵则马兵领饷,至多只有二两;勇则散勇领饷,至少亦在三两以外,此厚薄之不同也。兵则常有护饷、押犯、缉捕等差,不能时时操演;勇则专习枪炮刀矛藤牌各件,必须日日练习,此勤惰不同也。”[26]更为关键的是,统兵将领对于勇营的控制远甚于朝廷。例如,绿营实行的是“兵皆土著,将皆升转”,兵丁不得随将领为去留。勇营则不同,“兵随将走”成了一种惯例,并得到清廷的允许。同治四年,浙江巡抚马新贻的奏折清楚表明了这一点:

惟查浙江各营勇丁向有楚湘之分,楚军文武将士专归督臣左宗棠节制,湘军虽同隶于督臣,而选将练兵仍归藩司蒋益灃主之。左宗棠率师入闽以后,其留存浙省及分防各府县要隘者,水路马步楚军约计万人,湘军合计一万七千余人,非各专责成,无以申约束而一号。合所有驻省之新湘及亲兵五营本归臬司杨昌濬统带……至湘军各营旅本皆蒋益灃旧部,该藩司威望著开,每有指挥,无不如意,应归其总统,必能得力[10]19。

显然,蒋益灃、杨昌濬能在事实上越过巡抚节制勇营并非以藩司、臬司之职,而是作为勇营的统兵将领掌握实权。如王尔敏所言:“勇营之维系体制,不配合军区防汛之划分系统,亦即完全不依附全国已成之镇、协、营、汛之上下分布。而是以统帅为中心维系,由统帅、统领、将弁、勇丁分别为躯、干、枝、叶之系统。”[27]这种状况显然突破了原来集权于中央的兵制,勇营的兴起致使兵权看似移于各省。如拉尔夫·尔·鲍威尔所言:“满清统治者们,由于军事上的需要,不得不把效忠朝廷的乡勇部队统帅提升到各省的最高职位。这打乱了朝廷和各省首脑之间的权力平衡,因为这批新任命的人物,在督抚们原有的广泛政治权力之外,又掌握了对于财政和军事的更大控制力量。而且这一新的权力结构一旦建立之后就持续下来,直到1911年革命的时候,并没有什么基本上的变动。”[28]如果说勇营操之于疆臣们,那么“兵权下移”的程度有多深?从浙江的个案来看,除了太平天国战后初期身兼文武的督抚,浙江巡抚对于勇营的控制并没有达到所谓“专权”的程度。

首先,勇营具备有事招募、事毕即撤的特点。自同治四年以降,浙江的勇营数量颇不稳定,多则两万余人,少则四五千人,只为因应防务。光绪十一年(1885年)中法战争期间,巡抚刘秉璋招募、调集防军,修建炮台、购买军械以抵御法军的进攻。然而,“时隔十年,防军尽行裁撤,炮台军械并须续筹修整”[29]576-577。据光绪二十四年巡抚廖寿丰所奏:“浙省防营自光绪十一年海防事定以后,裁存十四营十旗,嗣经历任抚臣递加裁减,迨臣抵任时,只存七营十八旗分布巡防,本形单薄。光绪二十年筹办海防……陆续添募勇三十五营。至二十一年防务解严,即将新募勇营次第遣撤”[25]537。这说明勇营军力的消长视时局而定,清廷亦了然于胸。如刘广京所言,调节勇营数目是清廷对其加以控驭的手段之一[30]280。

其次,就浙江而言,督抚是否能够完全控制勇营还是个疑问。蒋益灃、杨昌濬之所以能够节制勇营,是因为他们本身就是统兵将领,此后又升为巡抚,集兵民于一身。自光绪朝中后期以降,浙江少有巡抚身兼文武。若以光绪十四年(1888年)为界,前期浙江共历实任巡抚杨昌濬、梅启照、谭钟麟、陈士杰、刘秉璋、卫荣光共六人。杨昌濬、谭钟麟为左宗棠系,陈士杰为曾国藩系,刘秉璋为李鸿章系,卫荣光为胡林翼系。他们或曾办理团练,或曾招募勇营,皆为湘淮系之宿将,有领兵征剿的从军经历。光绪十四年至清室覆灭,历任巡抚崧骏、廖寿丰、刘树堂、恽祖翼、任道镕、聂缉椝、张曾敭、冯汝骙、增韫共九人。(4)署任、护任者不计,其中刘树堂在此期间两任浙江巡抚。其中只有刘树堂、任道镕二人具从征经历,余皆纯粹的文官。随着早期湘淮集团之将领的凋零,再难见有从军经历、身兼文武的浙江巡抚了,参见表1。况且,清代督抚任期时间较短,任职三年以上的巡抚人数只占总数的22%[31]。在光绪朝三十四年间,浙江共历实任巡抚十四人,任满三年以上的只有刘秉璋、崧骏、廖寿丰、聂缉椝四人。过短的任期显然不利于巡抚们在勇营中培植私人势力。

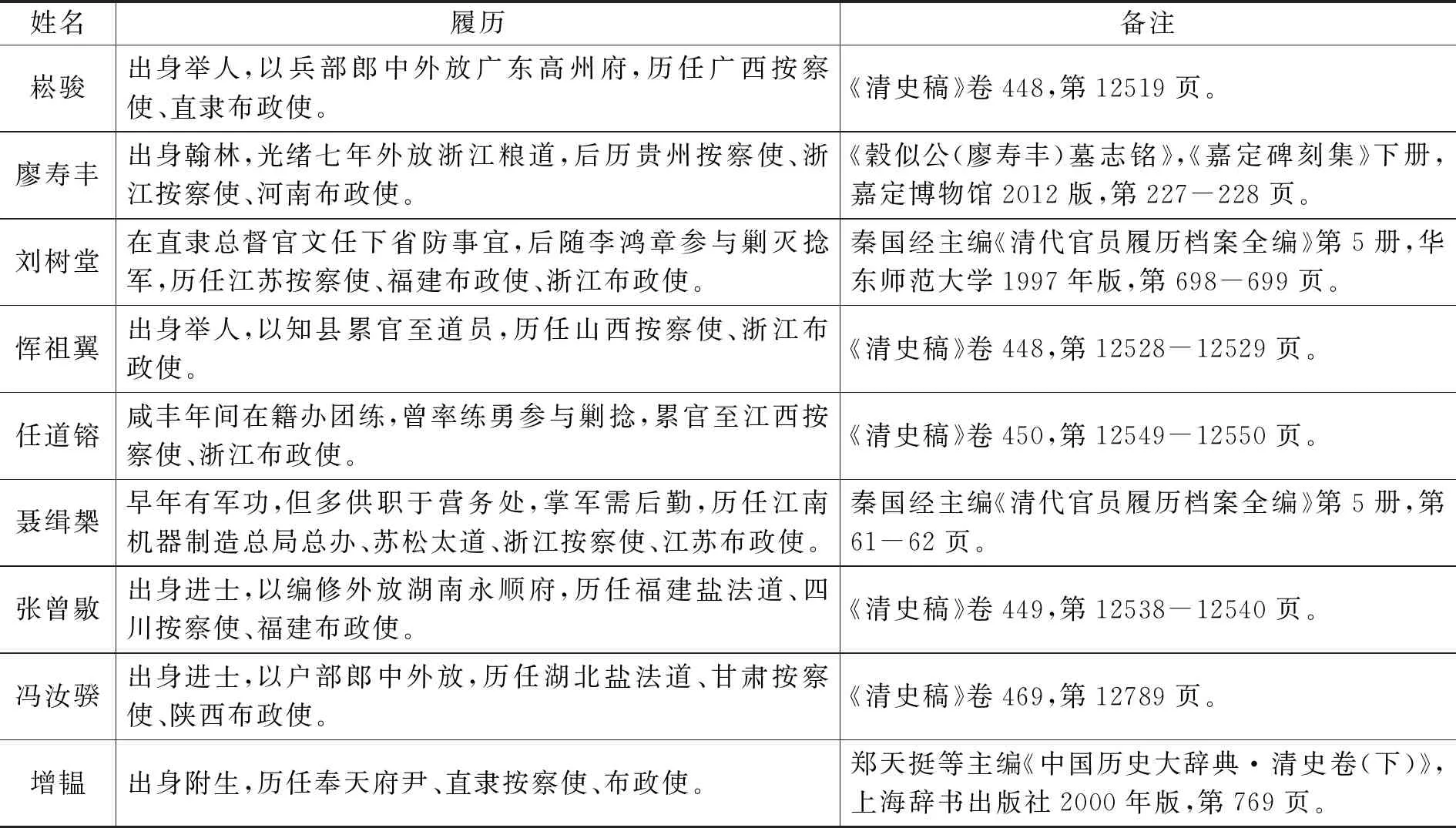

表1 1888—1911年浙江巡抚履历表

再次,勇营渐渐开始有了“绿营化”的倾向。勇营各营统领、管带的更换,驻地的调整均须向清廷奏报。如光绪二十年二月,护理浙江巡抚刘树堂更换了楚军一名统领,三名管带,此事以专折的方式向清廷做了报告[25]384。并且,清廷开始将勇营军官纳入绿营的体系中,充任提、镇、将、备。原本勇营军官的升迁或罢黜均由督抚向朝廷奏请,而朝廷一般都会照准。待纳入绿营后,勇营军官的人事任免权就由兵部掌控了。这使得“兵部仍能部分控制各省勇营军官,尤能使勇营军官念念不忘朝廷之权威”[30]282。另一方面,勇营的角色发生了转变,开始由“国防军”转为同绿营一样的“保安队”。“自中兴以来,惩制兵之失,创勇募勇,无事则练,有事则战,因时制宜,意甚善也。吏治不饬,有司视保甲为具文,不能实力编排,渐致寇攘充斥,于是拨勇剿办,择要留防,转似所募防营专为州县弹压地方而设,直于制兵以外复增制兵,而数且倍之,殊非创用募勇之初意,不独浙营,而浙营为甚”[29]878。鉴于绿营一如往昔,光绪朝中后期的巡抚们对勇营的控制力又十分有限,因此封疆大吏对于兵权的掌控并没有达到“专权”的地步。

如果地方督抚对于勇营的掌控有限,不可视之为“专权”,那么晚清是否存在“兵权下移”?从浙江的个案来看,真正的“兵权下移”缘于清廷对于新军的失控。清廷创建新军的目的之一即统一军权,这从练兵处以序号命名全国各镇名号即可管中窥豹。“通国一贯,脉络相联,使知兵为国家之兵,非一人所能私,一隅所能限,一扫从前湘淮军的弊病,以收兵权于中央”[32]。为此,清廷尝试建立各种集权制度。如陆军部拟向各省派遣军事参议官,“以后各省关于军事上之一切事宜均另参议官与部直接商议,不受督抚干涉”[33]。再如,陆军部规定,各省督抚奉调他省后,不得奏调原省陆军各项人员;同时,新任督抚亦不得将前任所派之员无故撤换[34]。但从实际效果来看,清廷编练新军不但没有达到统一军权的目,反而加剧了“兵权下移”的程度。造成这一局面的关键性因素在于新军的“地方化”与“革命化”。

据1904年练兵处奏定的《陆军营制饷章》,新军实行募兵制,“由各督抚察度该省各州县民户之多寡,幅员之广狭,道路之远近,往来之通塞,酌订开招日期,并先设选验处所预期示谕”[35]。换言之,新军所招募的士兵皆是本省人。1907年,省当局以武备、弁目学堂毕业生为征兵官,前往金华、衢州、严州三府募兵。在新募士兵的基础上,新军第二标得以成立。目前还没有史料表明浙江新军中本省人的确切占比。但根据1907年英国驻华武官柏来乐的观察,驻扎在杭州的一个步兵标,五分之三的士兵是本省人,而且省当局还希望今后只征募本省人入伍[36]。因此,随着募兵的持续推进,新军本地化的趋势必将愈发显著。

更为关键的是,在军官任职方面,原先的回避制度被打破了。同文官一样,清代武职人员也实行籍贯回避制度。据乾隆五十七年(1792年)的规定,各省游击、都司、守备缺出,先以他省籍贯之人题补,如无合例之员,游击、都司准将五百里之外,守备分别隔府别营人员,一体拣选题补。而参将、副将以上则必须回避本省[37]。对照新军官制与绿营旧制,统制相当于总兵,统领相当于副将,统带相当于参将。而此时的浙江新军至少有四位本省籍的军人出任过统带一职,即蒋尊簋、周承菼、张载阳和朱瑞。且此四人后来都参与了辛亥革命,成为浙江光复的主要领导人。而1912年对浙军第六师官兵履历的统计,也从侧面反映了这一现象。浙军第六师,前身即浙江新军第二十一镇辖下第八十一标及八十二标一个营。江浙联军攻宁后,该师由南京临时政府授予第六师的番号。据第六师的官佐履历册,全师营长以上军官共25人,其中浙江籍的为19人,占比76%;团长以上军官10人,浙江籍为8人,占比80%;在66位连长中有58位浙江籍,占比88%[38]。该统计时间距浙江光复不远,基本能够反映清末新军军官的本地化趋势。

而且,清廷除了在相关制度上进行统一制定外,并未深度介入各省新军的具体筹办过程,无论是军事学堂的兴办还是军费的筹措,统统推给了各省督抚。“现在专设陆军部,所有军队,均归该部统辖。各该省应练之兵,应筹之饷,如何扩张,如何储备,以及裁汰绿营,兴立学堂,皆不容缓。着该将军、督抚等实力筹办,不得稍涉因循”[39]。在某种程度上,清末的新军并非国防军或者中央军,而是“省军”。

值得注意的是,清廷无力掌控各省新军,但这并不意味着地方督抚就一定能够节制新军。辛亥革命浙江光复的过程表明,无论是督抚还是中央都无法节制新军,形成了“内外皆轻”的局面,这主要缘于浙江新军的“革命化”。周锡瑞在论及湖北新军转向革命时,曾将军队驻扎于城市、部队的文化程度等视为有别于其他省份的关键性因素[40]。这些因素在浙江新军中也或多或少的存在。同张之洞创建的湖北新军一样,浙江新军在招募时也注重士兵的文化素养。“其上年征来新兵,多文士”[41]。这也为此后革命党人的宣传与动员提供了空间。同样地,浙江新军的驻地亦以杭州、宁波两城为主。根据1911年的布防,新军二十一镇辖下第四十一协以及工程营、辎重营、炮队、马队驻防杭州,余下第四十二协则驻防宁波[13]177。这就使得新军官兵容易受到城市激进舆论的影响。除此之外,浙江新军的“革命化”更像是革命党人长期谋划、组织与动员的结果。

清廷编练新军的计划甚急,屡屡赶催各省尽速成军。各省除了军饷不济外,更是缺乏相应的军事人才,这就为革命党人对新军进行渗透提供了空间。实际上,浙江新军创建的过程也是这支军队革命化的过程。前文已述,浙江新军的基础与骨干是军事学堂的学生,而他们在学习阶段即受到教官们的影响而倾向革命。

浙江武备学堂的总办(即校长)伍元芝同情革命,可以说是浙江新军中革命思想的播种者。伍元芝进士出身,表面上沉默寡言,暗中却不遗余力支持革命活动。据曾入学武备学堂的辛亥老人葛敬恩回忆,伍氏曾在堂内大厅上撰写一长联:“十年教训,君子成军,溯数千载祖雨宗风,再造英雄于越地;九世复仇,春秋大义,愿尔多士修麟养爪,毋忘寇盗满中原。”观其深意,鼓动革命之味甚浓。武备学堂共举办六期,他经手招收的就有三期。受伍氏的影响,他的学生普遍具有革命思想[42]。这些学生毕业后,大多进入新军充任各级军官。缘此,“后来辛亥革命,武备学生独多”[43]。而浙江军事学堂的奠基人之一蒋尊簋更是一名资深的革命党人。蒋氏毕业于日本陆军士官学校,旅日期间即加入光复会和同盟会。1907年,蒋氏受时任浙江巡抚张曾敭的邀请回国参与新军建设,先是主办弁目学堂,后又参与创办陆军小学和炮工学堂。在此期间,他招募了不少绍兴大通学堂的学生到军校进一步学习,为革命培养人才和积蓄力量。(5)绍兴大通学堂为光复会领袖陶成章、徐锡麟于1905年创办,入学者皆为光复会员。同时,同为光复会会员的朱瑞、叶颂清等人也进入学堂充任教官。

由于浙江新军中下级干部大半为武备、弁目两校毕业生,因而新军中形成了一个革命化的青年军官团。这些军官又利用手中的职权将革命力量纳入新军。例如,1907年,一标三营管带、光复会员顾乃斌在赴金华募兵过程中,利用征兵官的权力将倾向革命的会党领袖张恭的部下“悉征之”[44]。在革命党人持续不断地努力下,“至是革命势力,已布满军界,专待时机之到来”[45]。可以说,浙江新军在创建伊始就已经开始了革命化的进程。

面对这样一支军队,浙江的巡抚们处于一种颇为无奈的境地,既猜忌防范又无力掌控。当徐锡麟、秋瑾筹划浙皖起义失败之际,蒋尊簋亦被牵连,受到巡抚张曾敭的猜忌,被人所监视。即便有人拿着秋瑾所遗手书控告蒋尊簋与革命党有瓜李之嫌,但张曾敭仍投鼠忌器,不敢轻易处置蒋氏。据蒋家后人回忆,由于蒋尊簋在军中门生众多,势力不小,张曾敭忌惮之下只好将其外调广西任陆军小学总办[46]。武昌起义爆发后,浙江亦是风声鹤唳。彼时,“新军中级以下军官都已具有积极的革命思想”,不会听从巡抚增韫的指挥[47]。增韫亦自知无法控制新军,只能设法防备。省当局一面饬令各路巡防队限期赶至省城杭州设防,一面又收缴新军的武器弹药,甚至计划让部分新军提前退伍。“奈司道各库一贫如洗,饷需无从挪借,致前后密议七次,仍无确当办法”[48]。为防范新军,增韫曾筹划将之调离杭州。但八十四标标统、同时也是光复会员的张载阳力保新军无虞,劝说增韫“万不可稍加歧视,致生携贰”;“中丞颇韪其议,故新军出防命令现已取消”[49]。朝令夕改,增韫进退失据之状可见一斑。1911年11月4日,革命党人发动起义,次日即基本控制省城,只有旗营退守满城,负隅顽抗。杭州光复如此顺利,从一个侧面反映了浙江巡抚对于新军控制力之弱。(6)地方督抚与新军关系的疏离并不是孤立现象。根据徐树铮在宣统三年(1911年)对江苏、湖南、湖北、安徽新军的考察,长江流域的督抚对新军或消极以待、或敌视防范。两江总督张人骏对新军抱有敌意,湖南巡抚杨文鼎将精力都放在巡防队的建设上,湖广总督瑞澂和安徽巡抚朱家宝则有意拖延编练新军。相关研究参见彭贺超:《武昌起义前长江流域省份新军状况研究——以徐树铮〈参观宁镇湘鄂皖陆军禀报〉为中心》,载《安徽史学》2017年第4期。

从浙江的个案来看,“地方化”使得中央对于控制新军鞭长莫及,而“革命化”又使得督抚对于节制新军有心无力。两种因素叠加在一起大大加深了清廷“兵权下移”的程度。(7)目前学界关于清末新军的研究多以北洋新军和湖北新军(自强军)为例,针对袁世凯牢牢控驭北洋新军而湖北新军蜕变为革命军的现象,既有研究除了比较袁世凯、张之洞的个人差异外,亦对训练方式、官兵的知识化水平、军官的派系统属等制度因素加以分析。事实上,这两支新军并不能全面而准确地反映各省新军的状况。北洋新军虽是袁世凯在直督任上所创建,但更具“中央军”或者“国防军”的属性,其军费受到国家财政的支持,这是其他各省新军所无法比拟的。浙江新军与湖北新军有着诸多相似性,但两者的地位又不同。张之洞创的湖北新军一开始就收到国内外的瞩目,被视为唯一可与北洋新军相媲美的新军。因此,浙江的个案反而更能反映一般省份的新军状况。相关研究参见任恒俊:《新军差异与南北军阀的形成》,载《文史哲》1990年第4期;李细珠:《张之洞与晚清湖北新军建设——兼与北洋新军比较》,载《军事历史研究》2002年第1期;苏全有:《清末新军失控现象的另类解读——以袁世凯军队控制为视点》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期。

三、 筹饷:饷权的扩张与限度

在“兵权下移”论者看来,“就地筹饷”既是助推“兵权下移”的重要原因,也是这一现象的主要表征之一。那么,晚清的督抚们是否控制着筹饷之权,或者说多大程度上控制着饷权,仍然值得商榷。

在清代中前期,各省兵饷的筹措、发放都有一定的规制,通过榷估、奏销等制度,中央能够掌握每年各省军费的收支。

各直省绿营、驻防官员应支俸薪马乾、心红纸张、蔬菜、米豆、草折等银,兵丁饷银及官兵本色米豆,各督抚于冬季将明年夏秋冬及后年春季应需数目榷估造册,汇同司库实存地丁杂税清册,咨部酌拨,由部汇核具题。凡兵马钱粮奏销与地丁钱粮各为一疏,同时具题。(8)昆冈:《光绪大清会典》卷12,第4页。

而且,榷估、奏销等程序是有严格的时间限制的。对浙江而言,每年十月须将榷估册“汇同该省实存银两并额征地丁、额征杂税清册各一本”上交户部,由户部确定兵饷数并予拨给;每年五月中旬须将兵马奏销册上交户部。(9)倭仁:《同治钦定户部则例》卷80、81,第9-10,26页同时,统兵大员的财权被剥离,由各省巡抚、布政使负责兵饷的收支。(10)驻防八旗将领亦无饷权,参见定宜庄:《清代八旗驻防研究》,辽宁民族出版社2003年版,第134-135页。自康熙以后,清廷即吸取三藩之乱的教训,消除兵、财一体所带来的分裂隐患。“虽各省提镇、驻防将军,掌兵柄而不擅财赋,与文臣互牵制焉”[50]。因此,布政使作为各省负责财政的官员直接经手各省饷需的估算和题销,然后经由巡抚或总督稽查后上报户部审核[51]。通过对饷权的控制,清廷强化了对兵权的掌握。“饷权内则掌于户部,外则掌于布政使,两者相为表里。督、抚对中央的户部,地位虽平行,而户部则有准驳之权,对本省的布政使虽居监督的地位,而不能分其实权。于是饷权全归于中央。国家既操饷权,便不啻握了兵权的命脉,疆臣虽欲擅兵,也不可得的了”[23]414-415。

太平天国运动以后,随着湘军、淮军的崛起,清廷的饷权被分割。因战事激烈,户部提拨之饷捉襟见肘,“就地筹饷”成了军费的主要产生方式。“夫承平时筹饷之权,固在户部。疆事糜烂,关税而外,户部提拨之檄不常至,至亦坚不应。盖事机急迫,安危系之。斯时欲待户部济饷,势所不能。而疆臣竭蹶经营于艰难之中,则部臣亦不能以承平时文法掣之”[52]。这种筹饷方式在战后得以延续,甚至在清廷上谕中明确指出各省督抚应对军饷的筹集负责。“现在倭氛不靖,沿海筹防募勇练兵以筹饷为最要,各该督抚均有理财之责,即著各就地方进日情形,通盘筹画”[53]。从这个角度看,咸同以后,各省掌握部分饷权也就顺理成章了。

需要指出的是,军兴之后,浙省军队分为驻防、绿营、勇营三个系统,其军费的收支则分为两个系统。驻防与绿营一如往昔,由布政使主办其军需俸饷,直到甲午战后依然遵循着榷估、奏销等程式。据浙江历任巡抚廖寿丰、刘树堂、恽祖翼、聂缉椝、张曾敭、冯汝骙等人所奏报的榷估册,如表2所示,自1895年至1908年,浙江驻防旗营和绿营的军需年均约78万两,其中包含了各营官兵、马匹应需俸薪、饷乾、银米。如果再加上武职养廉、旗营兵丁白事等费用,每年需费92万两。(11)《各省额支》,出版不详,第50-51页。而在军兴之前,浙江满汉各营官兵约28000人,每年约支饷银60万两。(12)倭仁:《同治钦定户部则例》,卷79,第43页。从总体上看,浙江旗营和绿营的军费支出明显呈下降趋势,这与光宣之际裁汰绿营的历程相一致。

表2 1895—1908年浙江驻防旗营和绿营军费俸饷表 (单位:两)

资料来源:中国第一历史档案馆编《光绪朝硃批奏折》第60辑,第117、514、889页;第61辑,第232、487、816页;第62辑,第197、518、834页;第63辑,第183、439页;第64辑,第28、236页。

另一方面,勇营的军费则由藩司、防军支应局、厘捐总局共为办理。(13)另有练军军费在勇营饷项下支出。从1891年至1904年,浙江勇营俸饷年均约147万两,详见表3。与旗营、绿营军费的筹办程序不同,起初,勇营军费的收支并无严格的程式。勇营军费的收入与支出,皆是各省自为,户部并无一定的规制加以约束与监督,特别是类似浙江这样的承协省份。“勇营饷源,全依统帅自筹来源……此类饷源虽系全属国有,而必须由统帅依奏案争取筹措得来。无论支用何项款目来源,在事后并必须由统帅作专案奏销”[30]23。自同治三年始,浙江的勇营军需用款须不定期地开单立案,分案向户部报告,但所起到的监督作用有限,所谓“专案奏销”不过是事后备询而已。当然,户部也曾对勇营的报销案有过疑义。光绪二十二年(1906年),户部核复浙江,认为光绪十四年的勇营军费第六案报销“查与案章不符,碍难准行,照数删除”。巡抚廖寿丰奏称,报销之数“已一再斟酌,减无可减,委系实用实销之款”,“现若支而不销,防军用款有常,从何弥补?”并且,廖氏坦诚“款均核给,无从追缴”,“应请免予删除,仍照原则一律准销,以示体恤”。清廷以“户部知道”作结,实际上也是不再追究此事[54]47-48。由此所见,户部的核销不但滞后,而且并无实质意义,只是一种例行程序而已。而且,报销的时效严重滞后。自光绪九年始,勇营用款“应按一年一造,不准再列军需明目”。但以浙江的情形而论,每一年勇营军费的报销要延后好几年。如浙江勇营光绪十七年的俸饷直到光绪二十三年才报销;光绪二十年的俸饷直到光绪二十四年才报销。缘此,清廷即使有心追缴虚报冒领之款,也无法克服重重的现实困难。“款非一案,经理局员及统领营官多已更换,间有物故,势难纷纷查追”[54]269。

而且,从饷源的角度看,晚清各省督抚亦能掌握部分饷权。旗营与绿营的饷源主要是田赋,即国家的正项钱粮。至光绪朝中后期,为弥补满绿各营俸饷之不足,户部准许浙江从海关税收中调补。如光绪十八年,浙江从浙海关税银中调拨10万两以充满绿各营俸饷。此事由宁绍台道吴引孙经办,于次年十二年汇解至布政使衙门[55]。勇营则不同,其饷源主要分为四种途径:各省协饷、各地厘金、海关税收、杂项捐收。但对于湘、淮军而言,厘金才是最主要的饷源。浙江的勇营亦如是。从历任巡抚的奏报来看,防军支应局的俸饷用款主要来自藩库和厘捐总局,其中又以厘金为主。“盖自绿营腐败,改练防军,防军饷项虽出自厘金,无异绿营饷项出自田赋”[9]268。从1875至1907年,浙江厘金中用于本省军费的,年均约93万两。其中,1891至1904年,年均约195万两,占到同期旗营、绿营、勇营俸饷总和的八成以上[56]510-511。除了厘金之外,浙江的军费来源还包括截留京协饷、海关税收、捐输,但主要还是厘金,其他饷源都只是小额收入且不稳定。截留、捐输皆是临时之举,海关税收则受贸易影响巨大。“浙省勇营本无定额,向视防务之缓急,随时酌量添裁,即勇营所支饷项亦无一定专款,历来所恃者总以厘捐为大宗,设有不敷由藩库动支放”[57]。

表3 1891—1904年浙江勇营俸饷表 (单位:两)

资料来源:中国第一历史档案馆编《光绪朝硃批奏折》第61辑,第72、220、415、576页;第62辑,第29、825页;第63辑,第228、354、620、771、841页;第64辑,第455页。

及至清末编练新式陆军,除了直属陆军部的北洋四镇外,其他各省编练新军的费用皆需各省自筹。“所有应需饷项,除由部筹设之镇另行办理外,其余均责成该省将军、督抚就地筹款”[58]。浙江的新军饷项最初来源于勇营裁改节省下的旧饷以及加征的盐课。“(新军)其饷项即由防勇饷逐渐裁改,然除原有之旧饷暨腾出之饷划补外,不敷甚巨,因拟酌复盐引,以为新军经费。自光绪三十四年起奉由运库筹拨,新加引课银五万七千余两,抵税加价银九万余两,各项加价银六万五千两,共银二十二万余两”[9]268。可见,所谓的“就地筹款”除了原来饷项的腾挪外,就是加征各类赋税。有时论评道:“饷何自出乎?官筹之不足,只有任其自筹,而苛税杂捐诸弊遂不可制止矣”[59]。待绿营全数裁汰之后,其饷项也就全数移作新军军费。据巡抚增韫任内所作宣统三年(1911年)预算册,新军军费达到了184万余元,占到军费总额55.7%。勇营军费下降到35万两,只占总额的10.7%,基本可以确定勇营、绿营的饷项大部移作新军军费。换言之,新军军费主要由厘金、田赋、杂税等构成,与此前的勇营、绿营之饷源无大区别。

咸同以降,厘金成了军饷的重要来源。作为一种新增税收,各省在厘金的征收与管理上有较大的自主权。但是,不能据此高估晚清督抚们的饷权。从浙江的个案来看,疆臣们在厘金分配与使用上的自为空间十分有限。尽管清廷并不全然知晓各省厘金实收数额,但可以通过“摊”的方式从各省获取厘金。现有研究表明,同光年间,浙江厘金年均收入约为200万两。而根据罗玉东的统计,从1875年至1907年浙江省厘金中有八成左右用于关乎中央政府利益的支出上[56]510-511。特别是到了光绪二十四年,户部向英德两国借债,浙东五府货厘被当作抵押。由此,浙江每年厘金的三至五成被用来偿还外债。以光绪三十年为例,该年浙江厘金收数折合白银约208万两,而支出项中用来偿还外债的数额就达100余万两,几占总支出的一半。因而,浙江巡抚对于本省厘金的支配空间十分有限。(14)有关晚清浙江省财政的限度问题,参见徐杨:《论晚清省财政的形成及其限度——以浙江为例的考察》,载《社会科学》2019年第9期。申而论之,疆臣们的饷权远称不上专权的地步。

四、 余 论

咸同以降,所谓“兵权下移”之“兵”实际上是勇营与新军。假如将外省的兵权细分为筹饷权与统兵权,那么兵权的归属则呈现一个更为复杂的面相。从筹饷的角度来看,勇营与新军的饷源皆以厘金为主。厘金作为一种新增税收,地方督抚看似拥有较大自主权。但从浙江的个案来看,疆臣们对于厘金的支配权十分有限,其饷权亦不可高估。从统兵的角度看,督抚们的个体差异直接影响着勇营兵权的归属。笔者以为,评析这一问题时应将时间的维度纳入考察范围。过往“督抚专权”论者多注意同光之际曾、胡、左、李等湘淮创建者的事例,而随着这批领兵征战的元勋相继凋零,光绪朝中后期的督抚们罕有身兼文武者,对兵权的掌控大不如前,更谈不上所谓的“专权”。

从浙江的个案来看,真正的“兵权下移”缘于清廷对新军的失控。换言之,新军的地方化使得清廷无力掌控外省军队。这种失控当然与时势有关,例如省域意识强化,军队人心思动,认同发生转移等等。但也不可忽视背后的制度性因素。其实,清代的绿营也是“兵皆土著”。但清廷能够通过统兵权、筹饷权的分离,控制中上层军官的任免权,辅以驻防旗营的监视、制衡,得以避免地方军队尾大不掉之势。清末新军的失控,关键在于以地方之财养军的同时,以地方之人成军。而且这些制度性因素累积、叠加,清廷又缺乏相应的监督与制衡手段,致使军队地方化越加深入。这一现象延至北洋时期,亦成为中央式微,军阀林立的一大主因。值得注意的是,此种“兵权下移”并不是下移至督抚,而是下移至“省”。“兵权下移”与“督抚专权”之间并不能简单画等号。新军的革命化使得地方督抚亦难以节制新军,进而在军事上形成“内外皆轻”的局面。