喜龙仁的董其昌画论研究述评

2020-06-06施錡

施 錡

(上海戏剧学院 舞台美术系,上海 200040)

关于20世纪西方人对中国古代画论的研究,学者殷晓蕾在《20世纪欧美国家中国古代画论研究综述》中已经做了梳理。[1]14—20就画论的内容而言,学界的关注较多集中在“六法”和“南北宗论”。根据邵宏的整理,“六法”的研究历程,主要在于“六法”和第一法“气韵生动”的西译之变迁。[2]112-121就画论画史文献而言,学界对《历代名画记》的研究取得了较多的成果。[3]90-92值得注意的是,董其昌所提出的“南北宗论”在中国画论中颇为复杂,牵涉到绘画与儒学、禅学的关系,“文人画”的特质,董其昌本人及明清画家们的艺术实践,中国画史的整体走向等一系列问题。西方学界在这一方面的认识经历了由浅入深的过程,自19世纪末至今,研究的观点和结论的变化也较大,其中美国学者高居翰(James Cahill,1926—2014年)在其研究生涯中始终更新着对“南北宗论”和董其昌的认识,但高居翰的许多核心观点,实际来自于他在弗利尔美术馆的上级喜龙仁(Osvald Siren,1879—1966年)。本文即对喜龙仁的董其昌画论研究作一述评。

一、西方的早期相关认识

若综览西方学界对“南北宗”的认识,20世纪初,西方的观感较为感性,大致出自西方人作为“他者”以西方视角看待中国画论的描述性结论,既没有从中国绘画史的整体入手考虑,又没有与画作实践的分析联系起来,但“南北宗论”的独特性给予西方视野的冲击已经显露端倪。当时的西方眼光受到日本趣味的影响,较多地对宋元画作加以青睐,许多学者都凭借直观和表层的印象,认为明清时期的中国画呈现出衰落的面貌,如大英博物馆的馆员盎得盛(William Anderson, 1842—1900年)就是典型的例子。早期少数对董其昌感兴趣的,是美国传教士福开森(John C.Ferguson, 1866—1945年),但他的观点仅仅是出自对中国趣味的信任,也并非是详尽研究的结论。

盎得盛在初版于1886年的《日本视觉艺术》(The Pictorial Arts of Japan)中,在提到中国画分类方法的时候,除了第一种朝代更替分类外,第二种为根据南北宗分类,第三种为根据设色分类。他认为南北宗论出自“有影响力的业余人士们的任性所为”(Caprice of Influential Amateurs),并受到其追随者的吹捧。盎得盛对南宗的印象尤其不佳,他提到南宗始自宋代,由最杰出的文人和高官组成,他们发现不需要天赋和劳动,也能安全地获得艺术美名,并使他们的后继者得以构建成一种属于中国特色的艺术。那些极其粗糙的花鸟或山水的绘制,虽然呈现的常是书法的元素,甚至是图像的初步印象,却也使得画者本人的名声相应地高于他们的作品,但绘画的理想却要远远低于早期画家或北宗画家。南宗画导致了中国画整体上急剧衰落的现象,是从明代开始的。同时,南宗画对日本的美术,在18世纪也造成了糟糕(evil)的影响。[4]486从盎得盛的认识来看,已经形成了几种结论:首先,文人画的技法是业余的;第二,南宗画家的水平不如北宗画家;第三,中国画自明代以后即走上了衰落的阶段。

与盎得盛相反,福开森坚信明清作品对于中国艺术收藏来说不可或缺。[5]94在1914年出版的《大都会艺术博物馆中国绘画特展目录》中,他共书写了95件绘画的说明,其中46件是明清画。其中收录了两件董其昌的山水画,一件是《山水》(Landscape),一件是《仿米芾笔意山水》(Mountain Scenery after the Style of Mi Fei)。 在对作品的说明中,他提到了明清时代的艺术家们在中国藏家眼中倍受欢迎的情况,如“董其昌通常被认为是明代最伟大的艺术家”,同时认为董其昌的画作与其说是崇高和有力的,不如说是美丽和优雅的。[6]38—39可以说,他从具体作品欣赏的层面肯定了董其昌的风格,但评述出于福开森的感性认识,而非研究结论。事实上,福开森本人在1939年出版的《中国艺术纵览》(Survey of Chinese Art Painting)中,也认为明代画家无法超越宋元大师,感到他们虽然不能称为抄袭者,但确实缺少灵感。[7]54此类“他者”立场的武断结论,正是出自深入研究的缺失。

除上述二位汉学家外,自20世纪初起,西方学者开始关注到整体意义上的中国画论。最早涉及画论的是英国汉学家翟理斯(Herbt Allen Giles, 1845—1935年)。翟理斯自1897年起,担任剑桥大学的汉学教授,1905年出版了《中国绘画艺术史导论》(An Introduction to the History of Chinese Pictorial Art),该书译介了从远古至明末(1644年)的中国批评家、画家的著作和作品。其中涉及董其昌的画论。[8]166他注意到了董其昌被认为是明代最伟大的画家,“他喜爱书画,临摹前辈大师之作乃至废寝忘食,在他自己的画中他将宋元名作的优点包容其中,评者以为他画中呈现出的气韵、回味、优雅和活力超越了凡人的境界。”又提到董其昌曾学习黄公望,以及追求摹古的特色。随后引了一段轶事,谈到董其昌时常训练姬妾学习绘画,每一位姬妾都拥有他的纸绢可作临摹,若其中有人感到厌倦,即会遭到董其昌的大声斥骂。这段载录不知出处,但《明季北略》卷十一载:“玄宰天姿高秀,书画妙天下,家多姬侍。各具绢素索画,购其真迹者,得之闺房者为多”[9]168,不知是否源出于此。从翟理斯的理解来看,首先他对董其昌的理论和实践的关联没有作过多的讨论,也没有提及“南北宗论”。第二,仍然将董其昌具有盛名归乎中国传统文化的范畴之内。第三,董其昌并未作为重要的画评家单列,而是将其放置在明代的画家一章中,这一章共介绍了五十多位明代的画家。从翟理斯引用的材料和所作的论述来看,他对董其昌的理解还是停留在记录和介绍的层面。

二、喜龙仁的董其昌画论研究与相关辨析

在1936年,瑞典学者喜龙仁出版了《中国画论:自汉代至清代》(The Chinese on the Art of Painting:Texts by the Paintercritics, from the Han Through the Ch'ing Dynasties,Peiping: Henri Vetch),包括了对从汉代至清代的绘画理论的介绍和讨论,被认为是“最早系统翻译介绍中国绘画理论的著作”, 本文引用的是2005年在纽约出版的未删节本。[10]129—152喜龙仁在明代一章中,分为两个方面进行论述,第一是“史论和学习方法”(Historical Theories and Methods of Study);第二是“美学原则和技法问题”(Aesthetic Principles and Technical Questions)。在此两节中,他都翻译了董其昌的画论,并从多个方面作了详尽的论述。

在“史论和学习方法”中,喜龙仁首先论述了明代画论发展的特点,认为民族热情和儒家精神在明代的复古主义之下再度苏醒,并使得画家们对早期作品关注,但画家们并非推崇瞬间的灵感,他们加强了对过往的兴趣,但并不鼓励过多新奇的创造。这种对瞬间灵感的重视,与从前一样,属于佛教和道教的范畴。喜龙仁认为,与元代追随禅宗的文人画家一样,明代山水画家对待创作的态度是“泛神”的(pantheistic)。此处应是指不直接服务于某一类宗教。[10]123

喜龙仁关注 “南北宗论”,及其对晚明文化及后世走向的影响。他认为,董其昌决定了明代艺术批评走向,他的画论对后世影响最为深远。他同时注意到了董其昌的《画旨》《画眼》和《画禅室随笔》彼此之间都有关联和重复,但缺乏系统性,另也多融入莫是龙、赵希鹄和陈继儒的著述。董其昌亲自撰写的内容,主要是题跋、技法阐述和对学画者的建议,带有不系统、多重复和不一致的特点,不过仍然饶有趣味,并表达了作者对绘画的个人态度,体现了董其昌作为画评家和画家的身份。由此可见,这一节的主要内容就是探讨董其昌的画论。

第一,喜龙仁首先提出,董其昌的画论最核心的部分就是“南北宗论”,并翻译了最有代表性的论述。在他看来,董其昌在“南北宗论”中坚持南宗画家特别优异,北宗画家则毫无天分。无论在理论和实践上,董其昌和他的交游圈都是南宗忠实的拥护者,他们对浙派的画家表示出轻视的态度,并将他们贴上“北宗”的标签。这些画家的楷模是南宋职业画家,他们受到正规方法的束缚,缺乏用自由和非专业创作的“士人精神”。

禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕,以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张璪、荆、关、董、巨、郭忠恕、米家父子,以至元之四大家。亦如六祖之后,有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者,东坡赞吴道子、王维画壁亦云:“吾于维也无间然。”知言哉。[11]36-39

事实上,就画论而言,董其昌并非将浙派作为自己的对立面来讨论,相反,他的立场颇为客观:“元季四大家,浙人居其三,王叔明湖州人,黄子久衢州人,吴仲圭钱塘人,惟倪元镇无锡人耳。江山灵气,盛衰故有时,国朝名士,仅戴进为武林人,已有浙派之目,不知赵吴兴亦浙人。不当以甜斜俗软者系之彼中也。”[11]51从这段话看,董其昌对明代的浙派颇有微词,认为“甜斜俗软”,但对元代浙江一带的画家颇为推崇。但其实董其昌对赵孟頫的态度,在他的画论中也有矛盾之处。既称赵画“为元人冠冕”,又称其为“习者之流”。[11]56但对王、黄、吴的画史地位,是归为“南宗”一派并在多处加以赞赏的:“然黄、倪、吴、王四大家,皆以董、巨起家成名。”[11]60另外,虽然大多数明代浙派画家可以上溯南宋的马远和夏圭,属于“北宗”一系,但董其昌并未直接提及,可见所谓对浙派特别轻视之说,是喜龙仁的过度阐释,与其说是轻视,不如说是并未详细提及。

喜龙仁随即提出疑问,即“南北宗论”是否真的建立在风格的差异之上,因为在一些案例中很难直接辨别出差异。而董其昌和他的友人们提供的依据很少,他们的观感建立在哲学或历史的推测上,而非直接的风格分析上。这些人多少都了解禅宗,因此将禅宗在唐代的南北宗分化套用在画论之上,将南宗禅和北宗禅的特征转移在代表南北宗的画家之上。南宗意为采用自由顿悟的方式进行绘画,北宗意为通过形式主义的方式进行绘画。这一观点道出了大多数西方人的疑惑,即“南北宗”在实际的艺术史分野上是否存在,如果存在,又以何种标准去衡量。在此,喜龙仁将其界定为作画的方式,而没有简单地二分为“文人画家”和“职业画家”之别,理解得颇为深入。

此外,喜龙仁还探讨了“南北宗论”的形成,提出与“南北宗论”的形成密切相关的有董其昌的好友莫是龙、顾正谊和陈继儒,他们都曾有过类似的言论。这些明代的画评家都对南宗禅的灵感和顿悟有所了解,他们认为被归为南宗的画家能够迅速领悟事物的真义,不以任何智慧的苦思来解决问题。他们在慧能的哲学和王维及其传派的美学中,找到了某种心理上的一致性。值得指出的是,虽然喜龙仁看到了董其昌交游圈中论画常有重复的现象,但并没有能力作深入的考证和辨析。关于这一问题,傅申在1971年,发表于台北“故宫博物院”举办的国际中国画研讨会上的《〈画说〉作者问题研究》一文中,从实物、题跋和文献三个方面互证,提出被传莫是龙所著的《宝颜堂订正画说》实际出自董其昌之手,这一观点在整体上受到了学界的肯定。[12]26-51在2005年举办的澳门董其昌书画学术研讨会中,傅申又进一步详论了《画说》的内容,发表了《董其昌的收藏与〈画说〉及“南北宗论”之形成年代》,除了以董其昌的收藏为据肯定《画说》绝非莫是龙之作外,还将《画说》中的十七条画论创作的时间作了考订,认为在1598年前后。[13]268-280这些结论足以订正喜龙仁所论之谬误。

至于“南北宗论”在实践中的体现,喜龙仁认为,这种美学态度在绘画实践上的表现,是导致了一种即兴式的水墨画的出现,最终形成了“泼墨”技法(Splash Ink Technique)之称。无论画家是否真的采用了泼墨的方式或反之,他们都试图达成中国画论中的“另辟蹊径”,或最大程度的浓缩、减省多余的形式。他们不需要作描述性的图绘,或忠实地复制外部世界,正如慧能和他的传派避开繁琐的解释和知识的讨论一样,因为这些途径会使人离事物的本质渐行渐远。这段论述,也体现了喜龙仁对董其昌的画作了解尚不够深入。董其昌虽然独善山水,脱略形似,其画风简略稚拙,但也严守法度,与“泼墨”无涉。单国强在《鉴定董其昌绘画要点》一文中,曾对董其昌的画风做过系统的总结,谈到董其昌的笔法:“用笔比较清淡细润,注意干湿、轻重、刚柔的细微变化,轮廓线也由淡及浓,极少一笔勾出,故用笔虽简洁,却层次丰富,具凹凸之感”;墨法:“董其昌讲究‘墨分五彩’,就是运墨要有浓、淡、枯、润、焦、湿等丰富的层次变化。”[14]196-206

喜龙仁认识到,在“南北宗论”中,王维被认为与李思训有本质上的不同,这两个大师可以被认作是不同的阵营,南宗也是宋元的士人画家和诗人画家最喜爱的风格。而董其昌将“南北宗论”融入自己的创作中,这是他的画论宣言虽然与王世贞之论有所重合之处,却获得如此之大的影响的重要原因。他的画论也被沈灏(活动于17世纪)等画论家一再重复,并以董其昌的审美二分法来认识“南北宗”画家。王世贞曾在《艺苑卮言·论画》中曰:“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,大痴、黄鹤又一变也”,“二李辈虽精工,微伤板细。右丞能发景外之趣,而犹未尽。至关仝、董源、巨然辈,方以真趣出之,气概雄远,墨晕神奇”。[15]91虽然王世贞也将王维作为能弥补李思训不足的画家,但并未如“南北宗论”那样作出二分法的宣言。沈灏在《画麈》所言的“分宗”中曰:

禅与画俱有南北宗,分亦同时,气运复相敌也。南则王摩诘裁构淳秀,出韵幽澹,为文人开山。若荆、关、宏、璪、董、巨、二米、子久、叔明、松雪、梅叟、迂翁,以至明之沈、文,慧灯无尽。北则李思训风骨奇峭,挥扫躁硬,为行家建幢。若赵幹、伯驹、伯骕、马远、夏珪以至戴文进、吴小仙、张平山辈,衣钵尘土。[15]333

这一段与喜龙仁所译的文人画与南宗的关联可以对应:

文人之画,自王右丞始。其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董、巨得来。直至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆其正传。吾朝文、沈,则又远接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是大李将军之派,非吾曹当学也。[11]41

第二,喜龙仁讨论了分属于南北宗的画家。在这一范畴内,他讨论了画家的特质、画家与技法的关联、画家分属南北宗的矛盾性等。

首先,董其昌为不同宗派的画家设定了不同的特质与归宿:

画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机,故其人往往多寿。至如刻画细谨,为造物役者,乃能损寿,盖无生机也。黄子久、沈石田、文徵仲皆大耋,仇英知命,赵吴兴止六十余。仇与赵虽品格不同,皆习者之流,非以画为寄、以画为乐者也。寄乐于画,自黄公望始开此门庭耳。[11]56

又言:“黄大痴九十而貌如童颜,米友仁八十余神明不衰,无疾而逝,盖画中烟云供养也。”[11]107

喜龙仁看到,将画家寿命和创作风格联系在一起,应是首创于董其昌和莫是龙。在他们看来,劣画使得活力被耗费在自然之道的反面,好画则自如地与自然保持和谐。其实类似的观点也出现在王世贞的画论中:

书道成后,挥洒时人心不过秒忽;画学成后,盘礴时人心不能丝毫。诗文总至成就,临期结撰,必透入心方寸,以此知书画之士多长年,盖有故也。年在桑榆,政需赖以文寂寞,不取资生,聊用适意。既就之倾,亦自斐然,乃知欧九非欺我者。少学无成,老而才尽,以此自叹耳。[15]87-88

因此,喜龙仁评述道,最好的书画需要秒忽挥洒,并非通过渐进的思索和精力的消耗完成。内心的灵感瞬间显现,来去无踪。艺术成为了保存精力的方式,这些懂得适当方法的人无不活到了高龄。

喜龙仁随即论述了董其昌对笔法的看法,因为绘画无法与自然抗衡,画家创造力的价值在于笔法和传递绘画的内在意蕴。

宋画至董源、巨然,脱尽廉纤刻画之习。然惟写江南山则相似,若海岸图,必用大李将军,北方盘车骡纲,必用李晞古、郭河阳、朱锐。[11]43

以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画。东坡有诗云:“论画以形似,见与儿童邻。作诗非此诗,定知非诗人。”余曰:“此元画也。”晁以道诗云:“画写物处形,要物形不改。诗传画外意,贵有画中态。”余曰:“此宋画也。”[11]26-28

喜龙仁谈到,以上的观点虽然不尽相同,但都为董其昌所接受,因为他们都指向超越定规和诗画同一,但本质上董其昌更偏向元画大师,他的绘画学习基于其中的几位,因此经常提起黄公望、王蒙、吴镇和倪瓒,然而,董其昌虽然赞美他们的优点,但并未将他们置于董巨同等的地位:

予少学子久山水,中复去而为宋人画。今间一仿子久,亦差近之。

日临树一二株,石山土坡,随意皴染。五十后大成,犹未能作人物舟车屋宇,以为一恨。喜有元镇在前为我护短,否则百喙莫辩矣。[11]112

元时画道最盛,惟董、巨独行,此外皆宗郭熙。其有名者,曹云西、唐子华、姚彦卿、朱泽民辈,出其十不能当倪、黄一。盖风尚使然,亦由赵文敏提醒品格,眼目皆正耳。[11]100

喜龙仁将以上两段画论作了翻译,认为董其昌把元代画家的源头皆归为董源和巨然,他又引述以下画论:

元季诸君子画惟两派,一为董源,一为李成。成画有郭河阳为之佐,亦犹源画有僧巨然副之也,然黄、倪、吴、王四大家,皆以董、巨起家成名。至如学李、郭者,朱泽民、唐子华、姚彦卿,俱为前人蹊径所压,不能自立堂户。[11]60

余尝谓右军父子之书,至齐梁而风流顿尽,自唐初虞、褚辈一变其法,乃不合而合,右军父子殆如复生。此言大不易会,盖临摹最易,神会难传故也。巨然学北苑,元章学北苑,黄子久学北苑,倪迂学北苑;学一北苑耳,而各各不相似。使俗人为之,一与临本同,若之何能传世也?[15]127

随后喜龙仁提到,董其昌强调山水画家与各自故乡的关系,并引用了以下画论:

元季四大家,浙人居其三,王叔明湖州人,黄子久衢州人,吴仲圭钱塘人,惟倪元镇无锡人耳。江山灵气,盛衰故有时,国朝名士,仅戴进而武林人,已有浙派之目,不知赵吴兴亦浙人。若浙派日就澌灭,不当以甜斜俗软者系之彼中也。[11]51

喜龙仁认为此条画论明确地反映董其昌或莫是龙等人警告必须以天地为师,而非单纯地以古人为师,笔者以为这并非是董其昌的本意,这段画论更倾向于追溯浙派的源头,将后世衰落的原因与浙江地区的元画家区分开来。喜龙仁又引用以下论述,证明董其昌的师法造化思想:

画家以古为师,已是上乘,进此当以天地为师。每朝起看云气变幻,绝似画中山。山行时见奇树,须四面取之。树有左看不入画面而右看入画者,前后亦尔。看得熟,自然传神,传神者必以形,形与心手相凑而相忘,神之所托也。树有不入画者,特画史收之于绢中,茂密而不繁,峭秀而不寒,即是一家眷属耳。[15]123-124

学习古人的布局,是喜龙仁对董其昌画法的又一心得,他翻译以下几段画论:“山之轮廓先定,然后皴之。今人从碎处积为大山,此最是病。古人运大轴,只三四大分合,所以成章。虽其中细碎处甚多,要之取势为主。”[11]23在《画说》中,其后还有句:“吾有元人论米、高二家山书,正先得吾意。”[15]119“凡画山水,须明分合。分笔乃大网宗也。有一幅之分,有一段之分。于此了然,则画道思过半矣。”[11]23

喜龙仁随之注意到画论中关于笔墨的描述:

古人云:有笔有墨。笔墨二字,人多不晓。画岂有无笔墨者,但有轮廓而无皴法,即谓之无笔;有皴法而不分轻重向背明晦,即谓之无墨。古人云:石分三面。此语是笔是墨,可参之。[11]25

在此,喜龙仁未能提出更多的观点。他下一个关注的问题是董其昌的画题,董其昌虽然独善山水,但画论中也涉及人物、花鸟和动物画题:

画人物须顾盼语言,花果迎风带露,禽飞兽走,精神脱真,山水林泉,清闲幽旷,屋庐深邃,桥渡往来,山脚如水澄明,水源来历分晓。有此数端,即不知名,定是高手。[11]34-35

在此,喜龙仁谈到,董其昌坚持画家本质上是有选择的复古主义者,画家的知识要多于创造性的天赋,必须确切地知道前辈大师如何绘画每一种树石,他们如何采用皴法以及点线,若能够有智慧地融合这些要素,完美的图绘将会产生。喜龙仁虽然未能解决这种复古倾向与师法造化的矛盾,也没有联系到董其昌所言的“读万卷书,行万里路”[11]1。但他并未忽略董其昌画论中的感悟式的内在矛盾性,在文中提到了董其昌对前代大师的观点形成了他的画论最有价值的部分,这些观点是逐渐地随着自己的感悟所写下的。它们有所重复,甚至有所矛盾,观点并不总是一致。喜龙仁发现,南宗画家的名录未必都一致,但董其昌总是能找到支持观点的理由,他引用以下画论来说明:

或曰:须自成一家。此殊不然,如柳则赵千里;松则马和之;枯树则李成,此千古不易。虽复变之,不离本源,岂有舍古法而独创者乎?倪云林亦出自郭熙、李成,少加柔隽耳。如赵文敏则极得此意。盖萃古人之美于树木,不在石上着力,而石自秀润矣。[11]56-57

以上这段论述,与前文所引的“然黄、倪、吴、王四大家,皆以董、巨起家成名。至如学李、郭者,朱泽民、唐子华、姚彦卿,俱为前人蹊径所压,不能自立堂户”[11]60有所矛盾,倪瓒既被认为是郭李传派,又被认为是董巨传派。

第三,喜龙仁追溯了“南宗”的祖师王维,并试图找出其成为首位“南宗”画家的原因,这个问题涉及董其昌及其同时代人对王维的接受观。

古人远矣,曹不兴、吴道子近世人耳,犹不复见一笔,况顾陆之徒,其可得见之哉。是故论画当以目见者为准。若远指古人曰:此顾也,此陆也。不独欺人,实自欺耳。故言山水则当以李成、范宽,花果则赵昌、王友,花竹翎毛则徐熙、黄荃、崔顺之,马则韩幹、伯时,牛则厉、范二道士,仙佛则孙太古,神怪则石恪,猫犬则何尊师、周炤。得此数家,已称奇妙,士大夫家或有收其妙迹者,便已千金矣。何必远求太古之上,耳目之所不及者哉。[16]79-80

喜龙仁提到,令人奇怪的是,虽然董其昌对王维已经接近于宗教崇拜,但在上述画家楷模之中却没有提到王维。在其笔记中,董其昌提到花了多年的时间寻找王维的真迹,最后在一位官员处借得此画,他在打开画卷前斋戒了三天。这次观画的经历对董其昌而言如同进入了艺术的灵魂,诗画融合成了最纯正的和谐,只有超越了世俗思想以及触摸到了道境的人才能创作出这样的作品。喜龙仁所论的,应是董其昌曾书:“今年秋闻王维有《江山霁雪》一卷为冯宫庶所收,亟令友人走武林索观。宫庶珍之,自谓如头目脑髓,以余有右丞画癖,勉应余请,清斋三日,展阅一过,宛然吴兴小幅笔意也。”[11]64冯宫庶即晚明文学家冯梦祯(1548—1605年),他曾藏有《江山霁雪》(其他文献中作《江山雪霁图》),董其昌在万历二十三年(1595年)十月之望得以拜观,并写下五百字长跋:

画家右丞如书家右军,世不多见。余昔年于嘉兴项太学元汴所,见《雪江图》,多不皴染,但有轮廓耳。后世所传摹本,若:王叔明《剑阁图》,笔法大类李中舍,疑非右丞画格。又余至长安,得赵大年临右丞《林塘清夏图》,亦不细皴,稍似项氏所藏《雪江》卷,而窃意其未尽右丞之致。盖大家神上品,比于皴法有奇,大年虽俊爽,不耐多皴,遂为无笔,此得右丞一体者也。最后复得郭忠恕《辋川》粉本,乃极细谨,相传真本在武林,既称摹写,当不甚远;然余所见者庸史本,故不足以定其画法矣。惟京师杨高邮州将处,有赵吴兴《雪图》小帧,颇用金粉,闲远清润,迥异常作。余一见定为学王维。或曰:“何以知学维?余应之曰:凡诸家皴法,自唐及宋,皆有门庭,如禅五家宗脉,使人闻片语单辞,可定其为何派儿孙。今文敏此图行笔非僧繇,非思训,非洪谷,非关仝,乃至董、巨、李、范,皆所不摄,非学维而何?今年秋,闻金陵有王维《江山霁雪》一卷,为冯开之宫庶所收,亟令友人走武林索观,宫庶珍之,自谓如头脑目髓,以余有右丞画癖,勉应余请,清斋三日,始展阅一过,宛然吴兴小帧笔意也。余用是自喜,且右丞自云:宿世谬词客,前身应画师。余未尝得睹其迹,但以想心取之,果得与真有合,岂前身曾入右丞之室而亲揽其磅礴之致,故结习不昧乃尔邪?庶子书云:“此卷是京师后宰门拆古屋于折竿中得之,凡有三卷,皆唐宋书画也。余又妄想彼二卷者安知非右军迹或虞、褚诸名公临晋帖耶?倘得合剑还珠,足办吾两事,岂造物妒完,聊畁余于此卷中消受清福耶?老子云:同于道者道亦乐得之,余且珍之以俟。万历二十三年(1595)岁在乙未十月之望,秉烛书于长安旅舍。董其昌。

甲辰(1604)八月二十日过武林,观于西湖之昭庆禅寺,如渔父入桃源,阿閦一见更见也。董其昌重题。

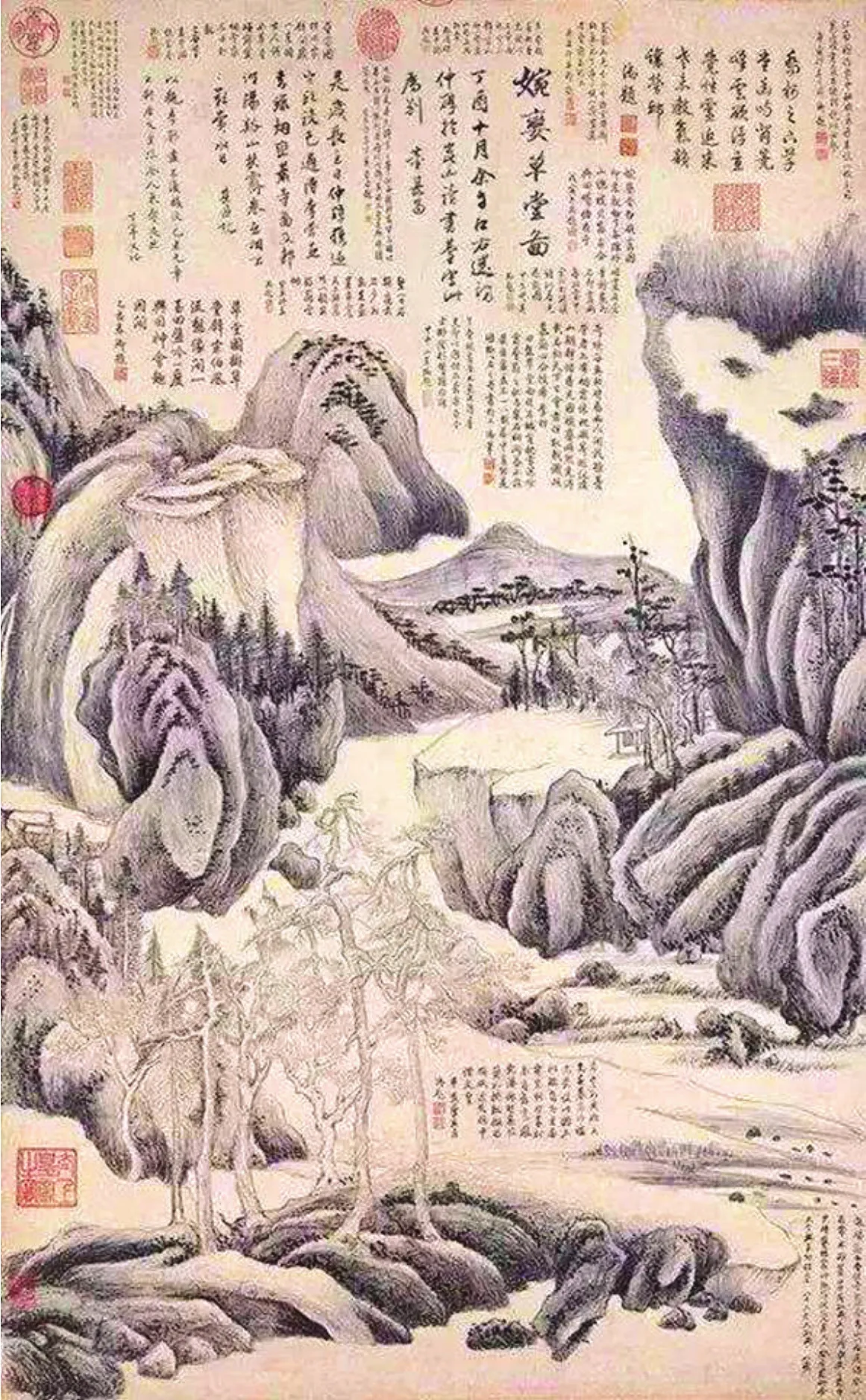

图1 传唐代,王维《江山霁雪图》(局部),绢本墨笔,卷,纵28.4厘米,横171厘米,藏地不详(曾藏于小川睦之辅家)。[20]276

以上题跋应能够回答喜龙仁所提出的问题。董其昌本人一直在寻找王维的真迹,在项元汴处所见到的《雪江图》算是早期的“孤证”,特征是“不皴染”。王蒙的《剑阁图》因此受到质疑,因《剑阁图》载于《宣和画谱》卷十“王维”名下。[17]102赵令穰和郭忠恕的所谓摹本则未能尽意。根据“不皴染”的标准,董其昌见到的赵孟頫《雪图》被认为是最接近王维的临本,特征是采用金粉,不似诸位前人皴法。冯梦祯所藏《江山霁雪图》,笔意接近赵孟頫《雪图》,因此是王维真迹。另清代吴修的《论画绝句》中亦载其曾藏《江山霁雪图》:“卷长六尺,绢广腻如纸,其色略起青光。画工绝细,但有轮廓,都不皴染而微露刻划之迹,其笔意惟李成、赵大年略相似。”[18]187与董其昌的描述相类。因为王维真迹罕见,各类画题中不出现王维也是自然的。

关于《江山霁雪图》的下落,徐邦达先生有文《所谓王维〈江山霁雪图 〉原底、后摹本考》,考出现藏于日本(曾藏于小川睦之辅家)的《江山霁雪图》,是冯梦龙之子冯权奇嘱明末朱肖海所作的不全摹本,后接董其昌、冯梦祯和朱之蕃三人的真跋以混淆视听,冯梦龙所藏的原作已不知去向。[19]227-235另徐邦达在文中提到该画后装有董其昌致冯梦祯的尺牍三通,现将徐邦达引文录于下:

朱雪蕉来为言:门下新得王右丞《雪山图》一卷,大佳。右丞迹自米海岳《书史》所载,已自存真者二本,其余皆细谨近李将军,又有一种既略皴法而趣简淡者,两种为王晋卿、赵大年所宗,想北宋时只凭摹本,无复真迹可定矣。不审门下所得近谁种画法乎?项子京家有《江干雪意》卷,殊简淡;杭州高萃南家有《辋川图》,甚细谨,总之绢素鲜洁,尚是宋摹本。今欲亟得门下卷一观。仆精心此道,若一见古迹,必得顿长,是门下寔成之也。

秋间得远寄《雪图》,快心洞目,深感阁下割爱相成;所恨古意难复,时流易趋,未能得右丞笔法,须少宽之,或稍具优孟衣冠以不负雅意,更当作一帧都门面请教也。

《雪江图》如武陵渔父怅望桃源,阁下亦念之乎?

徐邦达在文中提到,明末又出现一卷《江干雪意图》,现可能藏于台北“故宫博物院”,其后有沈周、王鏊、董其昌题跋。董其昌跋云:“右丞山水入神品,昔人所评:云峰石色,迥出天机;笔意纵横,参乎造化,李唐一人而已。宋米元章父子,时代犹不甚远,故米老及见《辋川》《雪图》,数本之中,惟一本真,余皆临摹,几如刻划;且营丘与元章同是北宋,当时伪者见之百本,真者止二本,欲作无李论,况右丞迹乎?余在长安,闻冯开之大司成得摩诘《江山霁雪图》,走使金陵借观。冯公自谓宝此如头目脑髓,不违余意,函之邸舍,发而横陈几上,斋戒以观,得未曾有。又应冯公之教,作题辞数百言,大都谓右丞以前作者无所不工,独山水大帧传写犹隔一尘,自右丞始用皴法、用渲染法,若王右军一变钟体,凤翥鸾翔,似奇反正。右丞以后,作者各出意造,如王洽、李思训辈,或泼墨澜翻,或设色娟丽,顾蹊径已具,模拟不难。此于书家欧、虞、褚、薛,各得右军之一体耳。此《霁雪》卷已为冯长公游黄山时所废,余往来于怀,自以此生,莫由再觏。顷于海虞严文靖(讷)家又见《江干雪意》卷,与冯卷绝类,而沈石田、王守溪二诗亦同,焕若神明,顿还旧观,何异渔父入桃源,骇心动目,书以志幸。董其昌题。”

在此董其昌又将王维描述为“始用皴法、用渲染法”,另其又曾论“赵大年平远,写湖天渺茫之景,虽不俗,然不耐多皴。虽云学维,而维画正有细皴者,乃于重山叠嶂有之”,[11]48也是说王维使用了皴法。我们还能见到的董其昌心目中的王维真迹,是宋徽宗的《雪江归棹图》,被董其昌描述为“笔意纵横,参乎造化”,但这件水墨绢画以点染为主,较少使用皴法。由此可见,董其昌鉴定王维真迹的方式,主要在于“排除法”,其次在于选用《宣和画谱》等所载的王维画题。如前文所引《江山雪霁图》后题跋:“凡诸家皴法,自唐及宋,皆有门庭,如禅五家宗脉,使人闻片语单辞,可定其为何派儿孙。今文敏此图行笔非僧繇,非思训,非洪谷,非关仝,乃至董、巨、李、范,皆所不摄,非学维而何?”另《画禅室随笔》卷二载:“王右丞画,余从檇李项氏见《钓雪图》,盈尺而已,绝无皴法,石田所谓‘笔意凌锐人局脊’者。最后得小幅,乃赵吴兴所藏,颇类营丘,而高简过之。又于长安杨高邮得《山居图》,则笔法类大年,有宣和题‘危楼日暮人千里,欹枕秋风雁一声’者。然总不如冯祭酒《江山雪霁图》,具有右丞妙趣。予曾借观经岁,今如渔父出桃源矣。”[16]72再如《画禅室随笔》卷二:“京师杨太和家所藏唐晋以来名迹甚佳,余借观有右丞画一帧,宋徽庙御题左方,笔势飘举,真奇物也。检《宣和画谱》,此为《山居图》。察其图中松针石脉,无宋以后人法,定为摩诘无疑。”[16]75董其昌鉴定王维,取自风格高古,画题载录,以及未见前人皴法。至于王维之作是否采用皴染法,以及具体采用何种皴染法,并非确定不变的标准。

台湾石守谦在其《董其昌<婉娈草堂图>及其革新画风》中探索了这一问题,认为董其昌对王维笔墨风格的理解相当偶然地受到雪景山水这个题材的影响,对董其昌自己的笔墨产生了很大的影响。[20]269-288笔者以为,董其昌的实践和理解在此应该分开考虑,在《婉娈草堂图》的直笔皴法和明暗效果上,可能受到传王维之作的影响,但在对王维的理解上则更有小青绿浅设色和“无皴”的古意。在苏州博物馆藏有一套董其昌的《山水册》,此册共四开,仿画四位宋元大师名迹,对开装“金粟山藏经纸”抄写古人题跋或自题。分别为仿王蒙《岩居高士图》(仿倪瓒题)、仿王维《山居图》、仿王蒙《焚香煮茗图》(仿周博昂、耕云、陆有恒题)、仿顾大中《樊川诗意图》。董其昌在仿王维《山居图》对开的册页上题跋道:“危楼(独点去)日暮人千里,孤枕风秋雁一声”,该诗句出自宋徽宗。另:“京师杨太和大夫家所藏晋唐以来名迹甚佳,余从借观,有右丞画一幅,宋徽宗御题右方,笔势飘举,真奇物也。暇检《宣和画谱》,此为《山居图》。察其图中松针石脉,无宋以后人法,定为摩诘无疑。向相传为大李将军目,余始拈出。玄宰书。”画面小青绿设色,广阔江水上,前景为陂陀、树木和高楼,墨笔无皴,陂陀上淡染出一抹青绿;对岸是远山和芦苇,远山以浅青绿染就,依然无皴。虽然是董其昌的仿画,但若还原成手卷,画面的构图和气息很接近北宋王诜的《烟江叠嶂图》。由上文所举徽宗的《雪江归棹图》、董其昌在《江山雪霁图》题跋中提到的“赵吴兴《雪图》小帧”都很接近。可见董其昌对王维画的理解,实际应为北宋徽宗、王诜和元代赵孟頫一派精工雅致的小青绿山水风格。

然而,喜龙仁却认为,王维能成为南宗画派和文人画之祖,是与他最先采用渲染法画山水并表现大气效果有关的,但将此技法全面发展的是王洽,他生活于王维一百多年后,长于泼墨法,后再由米芾、高克恭及其后继者发展。他的论断可能来自这段论述:“士大夫当穷工极研,师友造化,能为摩诘,而后为王洽之泼墨;能为营丘,而后为二米之云山。乃足关画师之口,而供赏音之耳目。”[21]132这一观点实际说的并非是几者之间的传承关系,而是期望文人画家能深刻了解这些前人大师的创作,才能别具一格,这与前文所提到的,喜龙仁认为“南北宗论”的美学态度在绘画实践上来自“泼墨”画法的观点一样,并不能理出艺术史的脉络,董其昌提及“泼墨”,只是出于将“逸品”这一称谓引入文人画的范畴的用意。

第四,喜龙仁对“泼墨”之法传承和其他相关问题的认识。

图2 明代,董其昌《山水册》四开之一,《山居图》,册页,纸本墨笔浅设色,苏州博物馆藏

图3 明代,董其昌《婉娈草堂图》,1597年,轴,纸本水墨,纵111.3厘米,横68.8厘米,台北私人收藏

喜龙仁随即讨论的即为“泼墨”与“云山”,试图找出技法和画题之间的艺术史脉络。他译道:“云山不始于米元章。盖自唐时王洽泼墨,便已有此意。董北苑好作烟景,烟云变没,即米画也。余于米芾《潇湘白云图》悟墨戏三昧,故以写楚山”[11]86,“米元章作画,一洗画家谬习。观其高自标置,谓‘无一点吴生习气’。又云:‘王维之迹,殆如刻画’,真可一笑。盖唐人画法,至宋乃畅,至米家又变耳。余虽不学米画,恐流入率易,兹一戏仿之,犹不敢失董、巨意”[21]115。喜龙仁看到,董其昌充分地认识到了局限于某种技法的危险。他论述道:王维正如王羲之一样是伟大的改革者,米芾则是水墨美学最完美的诠释者,但自米芾之后画道开始衰落,很少有画家能够维持这一水平。董其昌推出的米芾之后的水墨大师是元代的高克恭:

诗至少陵,书至鲁公,画至二米,古今之变、天下之能事毕矣。独高彦敬兼有众长,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃余地,运斤成风,古今一人而已。[11]47

学习米芾的高克恭被归于董其昌自己的画派,这一风格被诠释为文人画的典型:

余尝见胜国时推房山、鸥波居四家之右,而吴兴每遇房山画,辄题品作胜语,若让伏不置者。顾近代赏鉴家或不谓然,然由未见高尚书真迹耳。今年六月在吴门得其巨轴,烟云变灭,神气生动,果非子久、山樵所能梦见。因与道寅为别,仿之容安草堂,出精素求画,画成此图,即高家法耶。观者可意想房山规模于百一乎?[11]104

王叔明画,从赵文敏风韵中来,故酷似其舅。又泛滥唐宋诸名家,而以董源、王维为宗,故其纵逸多姿,又往往出文敏规格之外。若使叔明专门师文敏,未必不为文敏所掩也。因画叔明笔意及之。[21]117

我们已经知道黄公望在董其昌画艺发展道路上的重要性,王蒙等也被认为是文人画中的名家,但在以上画论中与高克恭相比尚逊一筹。事实上,董其昌的曾祖母是高克恭的玄孙女,董其昌的创作也受到高克恭不小的影响:

高彦敬尚书载吾松《上海志》。元末避兵,子孙世居海上。余曾祖母则尚书之玄孙女也。今日谐竹冈先茔,宣三品赠诰,念余仕路遭回,未及貤恩曾祖父母,展拜之次,惭负高儒人在时摩顶悬记之语。且余好为山水小景,似亦有因。归舟写此,付孙庭收贮以见志。胜国名手以赵吴兴为神品,而云林以鸥波、房山所称许者或有异同,此繇未见房山真迹耳。余得《大姚村图》,乃高尚书真迹。烟云淡荡,格韵俱超,果非子久、山樵所能梦见也。为此图仿之。

图书谱载尚书能画者,宋时有燕肃,元有高克恭,在本朝余与鼎足。若宋迪、赵孟頫,则宰相中烜赫有名者。[21]105

喜龙仁还提出,有时董其昌将倪瓒之作置于众人之上,甚至与米芾并列。他举出关于董其昌对倪瓒的欣赏的画论,如董其昌认为倪瓒学古人“而各有变局”,若“学古人不能变,便是篱堵间物,去之转远,乃囿绝似耳”。[11]118董其昌从不吝啬对倪瓒的夸奖:“迂翁画出胜国时,可称逸品。昔人以逸品置神品之上,历代惟张志和可无愧色,宋人中米襄阳在蹊径之外,余皆从陶铸而来。元之能者虽多,然秉承宋法,稍加萧散耳。吴仲圭大有神气,独云林古淡天然,米痴后一人也。”[21]117

可以说,看到董其昌画论中对米芾、高克恭和倪瓒的重视,是喜龙仁对董其昌画论研究中洞察颇为深入的部分。

第五,喜龙仁对董其昌如何看待“摹古”问题的研究。

喜龙仁总结道:“再举例说明董其昌对宋元画家的偏好已经没有必要,严格来说,与其说董其昌是一个敏锐眼光的鉴赏家,不如说是一个理论家。他从莫是龙和更早的画论家那里借用的理论,以及通过个人观察获得的批评观感,形成了他的记录中最有趣的部分,不仅仅因为美学态度,还因为对画家的深入了解而重要,除了文人画家之外,他对明代的职业画家几乎不感兴趣。”[10]149他看到,董其昌在明代画家中最为推崇的是沈周:

石田先生于胜国诸贤名迹无不摹写,亦绝相似,或出其上。独倪迂一种淡墨,自谓难学。盖先生老笔密思,于元镇若淡若疏者异趣耳。[11]53-55

沈石田每作迂翁画,其师赵同鲁见辄呼之曰:“又过矣,又过矣!”盖迂翁妙处,实不可学,启南力胜于韵,故相去犹隔一尘也。[11]119

除此之外,喜龙仁还提到,仇英由于忠实学习院体画家(Academician)而受到董其昌的赞扬,他也是唯一“得其工”又“得其雅”的明代画家。他是如此专注于创作,“实父作画时,耳不闻鼓吹阗骈之声,如隔壁钗钏戒”,董其昌不能不赞赏他:“行年五十,方知此一派画殊不可习,譬之禅定,积劫方成菩萨”。[11]42在董其昌的画论中也曾提到过几次文徵明:“文太史本色画,极类赵承旨,第微尖利耳。同能不能独诣,无取绝肖似也”[11]55,然而,在董其昌的画论中,戴进和唐寅是几乎缺席的。喜龙仁认为,可能他们太接近院画家,因此被认为不值得关注,他们的学习和临摹方式也与莫是龙、董其昌的理论相去甚远。然而,同时代别的画评者则另有观点,喜龙仁举董其昌以外的画评者为例说明,如屠隆(1577年进士)言道:

临摹古画,着色最难,极力模拟,或有相似,惟红不可及。然无出宋人,宋人摹写唐朝五代之画,如出一手,秘府多宝藏之。今人临画,惟求影响,多用己意,随手荀简。虽极精工,先乏天趣,妙者亦板。国朝戴文进,临摹宋人名画,得其三昧,种种逼真;效黄子久、王叔明画,较胜三家。沈石田有一种本色,不甚称,摹仿甚旧,笔意夺真,独于倪元镇不似,盖老笔过之也。评者云:“子昂近宋而人物为胜,沈启南近元而山水为尤。”今如吴中莫乐泉临画,亦称当代一绝。[15]119

喜龙仁谈到,何谓正确地临摹古人这一问题在明代所受到的关注,要远多于其他时代,在理论上和实践上都困扰着大多数当时的画家。有时候讨论摹(Tracing),有时候讨论临(Faithful reproduction),更多的时候临摹并称,另外评者还多有提到仿(Imitation)或对原作的创造性创作(A Freer Rendering of the Originals)。这些画作可能充满个人特征,或比原作更为高明。临摹之作有着不同的水平,文人画家不仅仅为了学习而临摹,有时他们与古代大师的差别也成为某种向导与灵感,这可以从南宗画家忠实的拥护者唐志契(1579—1651年)的文字中认识到:

画家传移模写,自谢赫始。此法遂为画家捷径。盖临摹最易,神气难得,师其意而不师其迹,乃真临摹也。如巨然、元章、大痴、倪迂俱学北苑,一北苑耳,各各学而各不相似,使俗人为之,定要笔笔与原本相同,若之何能名世也?[15]256

喜龙仁以明代前期士人练安(不详—1402年)《子宁论画》中的一段画论作了总结,并认为其中反映了与董其昌和唐志契类似的观点,以苏轼的“常形”和“常理”之说,为绘画作了定义,并对无创造性的临摹作了批评:

苏文忠公论画以为人禽宫室器用,皆有常形,至于山石竹木水波烟云,虽无常形而有常理。常形之失,人皆知之,常理之不当,虽晓画者有不知。余取以为观画之说焉。画之为艺,世之专门名家者,多能曲尽其形似,而至其意态情性之所聚,天机之所寓,悠然不可探索者,非雅人胜士,超然有见乎尘俗之外者,莫之能至。孟子曰:“大匠诲人以规矩,不能使人巧。”庄周之论斫轮曰:“臣不能喻之于臣之子,臣之子亦不能受之臣。”皆是类也。方皆得之心而应之手也,心与手不能自知,况可得而言乎?言且不可闻,而况得而效之乎?效古人之迹者,是拘拘于尘垢糠粃而未得其实也。[22]98

第六,喜龙仁对董其昌论述“六法”的关注。

在后一节“美学原则与技法问题”(Aesthetic Principle and Technical Question)中,喜龙仁认为谢赫的“六法”仍然是画论家关注的重点,这段时间关于“六法”的定义相比前人更为具体,虽然术语与前人一样,但论述的方式更接近西方的思维,尤其是对“气韵生动”的观感,画论家彼此之间还有争论。[10]164-165而董其昌不仅仅作为画家和艺术爱好者,而是作为学习者谈论“六法”:虽然“气韵”对他而言是天才或天赋的标志,但他认为部分可以通过后天的学习或精英文化的陶冶获得,与此同时,喜龙仁又将“六法”与“泼墨”联系起来。

画家六法,一曰气韵生动。气韵不可学,此生而知之,自然天授。然亦有学得处,读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,成立郛郭,随手写出,皆为山水传神。[11]1

古人论画有云:下笔便有凹凸之形。此最悬解。吾以此悟高出历代处,虽不能至,庶几效之。

李成惜墨如金,王洽泼墨沈成画。夫学画者每念惜墨、泼墨四字,于六法三品,思过半矣。[11]57

画与字各有门庭。字可生,画不可熟;字须熟后生,画须熟外熟。[15]1086

但事实上这里的“泼墨”,也只是与“惜墨”作对比的画史术语罢了。喜龙仁接着谈到,最后一段简洁的画论看似暗示了董其昌认为画要高于书法及其他艺术,他曾用各种大师的风格作画,仅仅是技法不能引向真正伟大的作品,然而,董其昌却认为自己得到了真谛,即依赖“气韵生动”这一准则,不仅仅对于董其昌自己,包括所有文人画的追随者,这一宣言都足以成为创作的准则。董其昌并没有超越这种从前人而来,多少有点局限性的观念。因此,“六法”对于董其昌在内的画评家来说,是赏画的基础,无论是人物、山水、花鸟、动物或其他画题,都受这一原则的控制。

在此,董其昌被喜龙仁评为以保守的眼光看待“六法”的画论者,事实上,“气韵生动”对董其昌而言,也只是对其“南北宗论”或赏画理想的描述之一,如其评赵孟頫《二羊图》:“此卷特为精妙,故知气韵必在生知,非虚也”[11]103,“余雅意六法,而气韵生动,吾莫犹人”[11]107。若纵观董其昌的画论,他未有对“六法”的系统论述,因此喜龙仁认为董其昌没有超越前人这一观点有其道理。

结语

从喜龙仁的整体研究而言,他对于董其昌的画论不仅仅是按部就班的翻译,更多地从不同的视角和范畴出发,试图解决董其昌画论中的一些核心问题,主要包括“南北宗论”、画家、画题和技法。虽然喜龙仁在部分论述中有着过度阐释和误读的嫌疑,但整体而言是出于客观的眼光,并深入到了董其昌画论和艺术史之间的关联这一范畴的。与此同时,喜龙仁还能够将董其昌画论中不同的观点进行比对,或结合同时代其他画论家的观点,与董其昌的论述进行比对,可谓是汉学家中的翘楚。

喜龙仁在这段时间研究中有所缺失的,是对董其昌作品的分析及研究其与画论的关联,他的研究对他当时的助手高居翰影响颇深,这一部分也将由高居翰进一步完成。而喜龙仁研究中产生的观点,如董其昌画论的随意性和矛盾性,对高居翰注重直接面对作品的实证研究,认为中国画论不可信的观点产生了很大的影响。