意识形态操控论视角下Red Star over China的中译名流变研究

2020-06-05袁斌业

叶 露,袁斌业

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541006)

1936年,中国正处内忧外患存亡之秋,在此背景下,美国新闻记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)汇集了多篇关于红色中国革命与战争的通讯报告,合为RedStaroverChina一书,首先出版于英国伦敦戈兰兹公司,该书一度引起巨大反响[1]。不久之后,这一著作被译为中、法、德、俄、蒙、日、意、西、葡、荷、瑞、希、塞、印、哈等十多种语言,在世界范围内广泛传播。其在中国的传阅广度最为显著,所对应的中译本包括雏形本、全译本、节译本和抽印本等不同类别,作品译名更是不计其数。RedStaroverChina是最早向世界宣传中国共产党及其红军的重要著作,因而其在世界范围内的出版和传播极具历史意义。

作为一部传承革命精神的红色经典著作,RedStaroverChina获得了新闻学、文学、历史学和中共党史学等相关领域学者的密切关注。关注方式体现在两方面:一方面,开展与作品和作者相关的纪念活动。1988年,北京大学隆重举行了“纪念《西行漫记》发表50周年学术论坛研讨会”[2]193,讨论了《西行漫记》在中美新闻史上的地位、《西行漫记》的写作特点以及翻译出版过程;同年,《人民日报》等重要报社还发起征文活动,主题为“《西行漫记》和我”。1997年,湖北省国际友人研究会、华中理工大学、武汉斯诺研究中心联合举办了“纪念《西行漫记》发表60周年国际学术会议”[2]193,关于《西行漫记》与斯诺的研究角度被拓宽到历史学、社会学、外交学、人类学、心理学和比较文学等领域。2005年,国内外学者云集北京大学,开展“让世界了解中国——斯诺百年纪念”国际研讨会[2]194,重点从“斯诺与中国”、“斯诺与新闻”和“斯诺与传播”等角度加以剖析;另一方面,国内学者倾向于从政治、新闻、文学和历史视角分析RedStaroverChina的文本价值,如尹均生[3]、龚文庠[4]、孙华[5]等学者的研究。仅有少数学者推陈出新,力图挖掘作品的源文本与译本之间的关系,从翻译视角展开研究,如梁志芳[6]、陈勇[7]和阳鲲[8]等人的研究,但从意识形态操控论视角对该作中译名的研究尚付诸阙如。

RedStaroverChina诞生于全面抗战时期,这一时期内意识形态的操控力量不言自明,而不论是社会意识形态,还是译者的个人意识形态,都能对译作产生很大的影响,其繁多的译名便是最直观的体现。本文基于安德烈·勒菲弗尔(André Lefevere)的意识形态操控论,对RedStaroverChina的各类中译名开展研究。

一、意识形态操控论概述

安德烈·勒菲弗尔(André Lefevere)在其著作《翻译、改写以及对文学的操纵》中指出,翻译是文学的“重写”过程,能对普通大众的文学消费产生一定程度的影响。出于迎合或反抗主流意识形态的动机,或是受到诗学形态的影响,占据权力位置的人通常是此过程的参与者[9]。在勒菲弗尔看来,翻译需在文学系统内部才能发挥功能,文学系统既受制于文学系统内部的专业人士,还受到文学系统外部的赞助行为(patronage)的影响[9]197,意识形态可由某种赞助行为催生,又可继而影响译者选取译文的主题、决定以何种形式表现主题及将主题呈现出多大程度。

勒菲弗尔认为意识形态含义广泛,可以规范群体的行动,能影响习俗,还可以对人的信仰产生作用[9]198,意识形态并不仅限定在政治方面,而是笼统的概念。意识形态可做两类区分:一是译者自身的意识形态;二是外界对译者强加的意识形态,这类意识形态通常潜藏在赞助行为之中。关于诗学、意识形态和翻译三者间的关系,勒菲弗尔做出了清晰的对比,认为在翻译过程的每个层面中,如果语言与意识形态两者间产生较量,意识形态占据绝对优势,语言则处于不利境地[10]39。因此,对意识形态的考虑贯穿译者翻译的整个过程。

二、意识形态操下的Red Star over China中译名研究

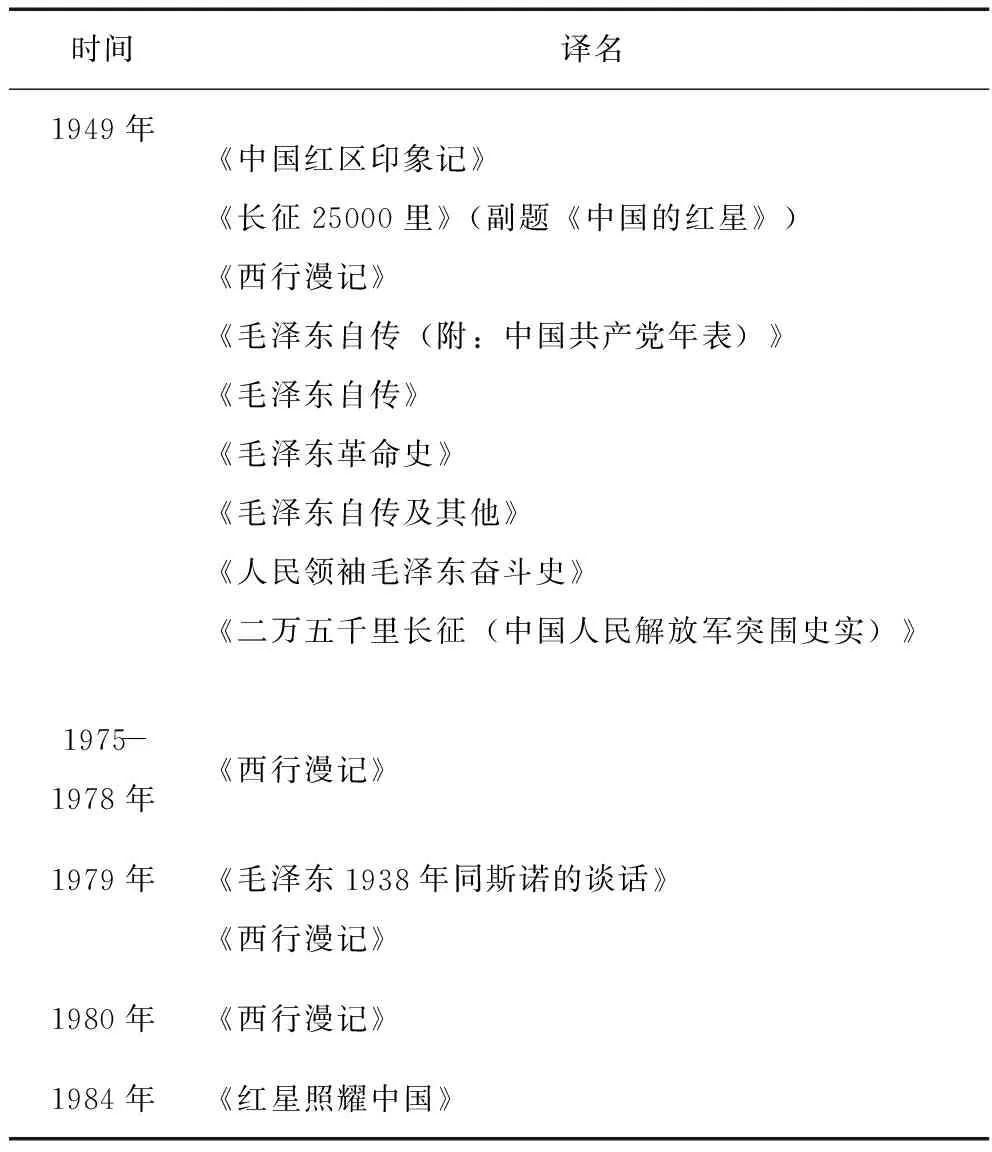

根据张小鼎[11]搜集的版本目录,从1937年至1984年,RedStaroverChina共计55个译本,涉及雏形本、全译本、节译本和抽印本等,译名种类繁多,共计27个。根据各个汉译名所反映的主题,可将书名分为三类:毛主席自传类、红军长征经历记述类及陕北苏区报道类,汇总如表1。

表1 1937—1984年Red Star over China中译名版本目录

续表1

总体观之,RedStaroverChina的书译名异彩纷呈,各富寓意。

(一)社会主流意识形态控制下的Red Star over China书名汉译

社会意识反映社会存在,是与社会经济和政治直接联系的观念总和。社会主流意识形态即是指能反映社会中占统治地位的政治制度和经济制度并为社会服务的意识形态[12]。勒菲弗尔认为,翻译的动机可归结于迎合或者反抗主流意识形态[9]182。综合来看,在全面抗战时期,翻译工作者对RedStaroverChina展开的翻译活动在很大程度上符合后者,即反抗主流意识形态;在抗战后期,译者的翻译动机趋向迎合社会主流意识形态。

1927年,中国大地上诞生了第一个苏维埃,即陕甘宁边区红色根据地,然而敌军四处活动,将根据地与外界阻隔开来,内外新闻被屏蔽,导致人们对红色中国、中国红军、中国共产党、中国的苏维埃和东方政治认知不足。与此同时,关于共产党的反宣传层出不穷,国民党反动派极力开展“赤匪”宣传,故意歪曲共产党人的形象,编造“流寇”和“赤匪”的谎言,中国共产党被视作“饥饿的土匪”、“由文匪领导的新式流寇”或是“莫斯科的工具”,苏维埃被认为是“农民的造反”[13]。不仅如此,1928年10月3日国民党政府颁布了《中国国民党训政纲领》,国民党剥夺民众言论和出版自由的权利被合理化[14],这使得与共产党相关的书籍受到了大规模“封杀”。

20世纪上半叶的后三十年,我国都处在战争年代,先抵抗日本的侵略战争,后由蒋介石领导的国民党发动了企图消灭中国共产党的内战,全中国处于战争意识形态控制之下。1937年至1946年间,中国国内正处局势动荡期,国共两党关系紧张,为了避开国民党反动派和日本特务的严密视线,突破当时主流社会意识形态的阻碍,译名多具隐蔽性,林林总总的译名如下:《外国记者西北印象记》(1937)、《西北印象记》(1937)、《红旗下的中国》(1937)、《西行漫记》(1938)、《毛泽东自传》(1937)、《长征两面写》(1939)、《一个美国人的塞上进》(1938)、《西北散记》(1938)、《西北角上的神秘区域》、《中国的新西北》(1937)、《西北新社会》、《中国的红区》(1938)。在以上译名中,除了“红旗下的中国”与英文直译“红星下的中国”较接近外,其他译名均根据报告的内容展开,反映作品的主题,具有“写实性”。作为雏形版,译名“外国记者西北印象记”最具典型性,以“外国记者”为主体,巧妙地切断了书与共产党的联系,转移国民党的视线,“印象记”则对该书报告文本的特殊身份进行“加密”,将书本政治内涵深深隐藏在白色恐怖之下,由此可感知译名的艺术性与策略性[15]。1938年,胡愈之等12名译者几经考虑,将书名定为“西行漫记”,避开了“红星”、敏感的“陕北” 和“保安”等字眼,给全书设计了一个类似“文艺散文集”的外形,既保护了读者,又使得译本可以躲过国民党反动派的检查,得以广泛传播。

1945年,中国人民取得了抗日战争伟大胜利。1946年至1949年,抗日战争结束后,国内形成了民主与反民主对立的思潮,翻译作品强调宣传性、政治性,紧跟时事趋势,译者将斯诺的作品译为《中国红区印象记》(1949)、《毛泽东生平》(1947)、《毛泽东传》(1947)、《中国共产党年表》(1947)、《毛泽东自传——附毛泽东论抗日战争》(1946)、《二万五千里长征(中国人民解放军突围史实)》(1949)、《毛泽东》(1948)、《毛泽东革命史》(1949)、《毛泽东自传及其他》(1949)、《人民领袖毛泽东奋斗史》(1949)等,此类译名多围绕毛主席的生平经历展开,旨在向中国人民郑重介绍立下丰功伟绩的伟大领袖,让文艺为战争发声。

1979年以后,社会主流意识形态开始转化为实现现代化,注重个人发展,以史为鉴的重要性愈加凸显,隐蔽性不再是翻译RedStaroverChina的必要条件,因而1980年,吴黎平直接以《毛泽东1938年同斯诺的谈话》为译名,毫无遮掩痕迹,直截了当地突出作品内容;1984年董乐山将RedStaroverChina直译为“红星照耀中国”,简单而直观,实现了从英文到中文“字对字”的一步跨越。尽管如此,现今仍有一些翻译版本沿用《西行漫记》为书名,一方面可能是译者出于对胡愈之等人“冒险”出书的尊重和敬仰,另一方面则可能是为了还原历史风貌,表达对革命者奉献精神的敬意与纪念。

1937年至今已有八十余载,中国社会发生了翻天覆地的变化,社会主流意识形态随之不断发展,而RedStaroverChina在不同历史发展阶段的译名则是社会主流意识形态发展的见证,当属时代的印证。

(二)译者个人意识形态控制下的Red Star over China书名汉译

个体具有各自的意识形态和行事目的,在翻译研究中,译者也会采取“对既定立场负责的方法”来执行工作。译者的意识形态形成于译者自身的经历和体验,源于其对于世间万物的深刻认知,存在于个人的价值观、人生观和世界观里,能反映到翻译实践过程中。译者的意识形态表现在译作的主体性中。勒菲弗尔提出,翻译存活的环境绝非真空,译者所处的时代特征和译者对所处文化的理解都是译者翻译方法形成过程中的重要影响因素[9]183,译者个人的意识形态会反映在其翻译策略的选择上,作用于译文的字里行间。译者的意识形态既可与社会主流意识形态相一致,亦可与之背道而驰。当二者导向一致时,个人意识形态与社会主流意识形态相辅相成,协同发展,译者可充分利用优势,奏出和谐之章;反之,译者只能在“顺”与“逆”中做出选择,要么“随大流”,顺应大众的期待,要么独辟蹊径,冲破限制与枷锁。勒菲弗尔还指出,赞助行为在一定程度上决定了意识形态[9]185。具体而言,译者的个人意识形态除了受到个人信仰的支配外,还受到其地位要素和经济要素的影响。

谈及译者的个人信仰,读者无不肃然起敬。相比译本版数,从事RedStaroverChina翻译工作的译者在数量上更胜一筹。雏形本《外国记者西北印象记》的译者有王福时、郭达、李放和李华春;全译本《西行漫记》的译者就有12人,分别是胡愈之、王厂青、林淡秋、章育武、吴景崧、胡仲持、许达、傅东华、邵宗汉、倪文宙、梅益、冯宾符;各种节译本分别由赵文华、史家康、赵一平、汪衡,以及陈云翩、吴黎平、董乐山等[16]66翻释,以上译者皆为文化界的进步人士,其中大多为杂志社编辑。他们将RedStaroverChina这一书名翻译为与毛主席自传、红军长征经历以及陕北苏区报道等相关的译名,一方面体现了他们的职业敏感性,也足以看出其坚定的信仰,译者们先一步认识学习先进思想,并且力图使得进步思想惠及全体中国人民,立志以笔杆为枪,刺穿敌人凭空捏造的黑状纸,致力于为国人呈现事实,揭示真相。

所谓地位要素,可解释为“某个团体的成员做对该团体有益的事”,同样以“复社”版《西行漫记》的12名译者为例,各译者认识到他们所在的组织——中国共产党是有鲜明政治立场的爱国群体,有独立经济体系的生产群体,有较强战斗力的军事群体,更是有良好学习精神的进步团体,他们深感有责任和义务为发扬组织先进性而不懈奋斗。于是,当他们意识到RedStaroverChina可能在中国产生巨大力量时,强烈的意识支配着他们的行动,使得他们不惜冒着生命危险,顶着国民党反动派施加的重重压力,在工作之余潜心翻译,以期为红军洗刷污名。值得注意的是,译者主体意识不仅体现在其行动中,更隐射在翻译思想中,反映在翻译策略、方法和技巧的方方面面。该书名译为“西行漫记”,而未将其直译为“中国天空上的红星”,其中大有文章。表面上看,“西行漫记”无章可循,让人心生疑惑,而实际上,“西”暗藏玄机。在此之前,记者范长江写过一本书,标题为《中国的西北角》,书中报道了长征以后关于红军在西北的情况,此书曾引起知识分子的广泛关注。因此,阅读过此书的人都心照不宣,“西”和“西北”是对共产党所在地的代称。因此,译名中的“西”字极具有隐蔽性,同时具备引导性,引导有知识背景的读者进一步了解中国共产党,这为后续大批青年奔赴延安加入中国共产党[17],起到了可贵的宣传作用。

经济要素关系到出版社的利润和译者的报酬。以译名《西行漫记》为例,据《上海出版志》记载,当时的“复社”是由每位译者集资合办的,每股50银元,所集资本不到1 000银元,为了支付印刷开支,胡愈之等人想出了“依靠群众”的办法,让读者提前预定,后出书。此外,他们还与商务印书馆的工友们达成“先印书,后发工资”的约定。可想而知,当时《西行漫记》的出版承受着相当大的经济压力,因而要承担起发行成本,作品的“卖点”必须考虑在内[18]。译者在书名中加入“漫记”二字,让作品富有文艺气息,能吸人眼球,激发读者的阅读兴趣,符合当时文艺知识青年的喜好。此后,中国国内后继出现了其他“漫记”作品,如《续西行漫记》《北行漫记》和《东行漫记》等作品,这体现了出版界对“漫记热”的追捧,也凸显了经济因素在翻译出版过程中的张力。

不同时期,RedStaroverChina的中译名呈现不同的特点。不同时期社会主流意识形态与译者个人意识形态是形成译名差异性的重要因素。全面抗战时期,译名的隐蔽性是为了抵抗日军和国民党对共产党的诋毁;后战争时期,译名的宣传性和政治性意在为后世提供史料参考;和平年代,译名简单直接,具有写实性,深刻表达出对原作的敬意。译者心系“促进文化,复兴民族”的宗旨,将爱国热情融于一腔热血,融进个人意识,既为救国找出路,又为译作谋销路。在社会主流意识形态和译者个人主体意识的双重作用下,RedStaroverChina得以在中国这片红色土地上延绵流传,熠熠生辉,永不磨灭。