沥青与玄武岩粗集料黏附性水煮法试验及评价方法的改进

2020-06-05肖春发罗卫张仕符亚军

肖春发,罗卫,张仕,符亚军

(湖南省建筑科学研究院,湖南 长沙 410002)

玄武岩是优质的沥青路面筑路材料,在建设高峰期,玄武岩集料供不应求,各地也有吸水率较大的玄武岩集料出现,虽然相关规范中对集料吸水率有要求,但这些集料在常规的与沥青黏附性试验(以下均称黏附性试验)中,均有较好的检测指标,从而常常误导参建各方采用这类集料,实际应用后,路面往往会出现较严重的水损害,常规检测方法已不能真实评价沥青与高吸水率玄武岩集料的黏附性。该文通过改进试验方法,选择4种不同吸水率玄武岩粗集料,确定合理的含水量比,在该含水量比状态下与沥青裹覆,测试在水煮过程中沥青膜剥落所需要的时间,不同吸水率玄武岩抗水剥离能力呈现显著的差异和规律,吸水率与剥落时间建立对应关系,并通过其他玄武岩集料验证对应关系,确定黏附性等级划分,评价集料的抗水剥离能力。作为吸水率指标的补充,改进的黏附性等级评价可作为粗集料是否合格的判断方法,为混合料设计及原材料选择提供参考。

1 常规黏附性试验

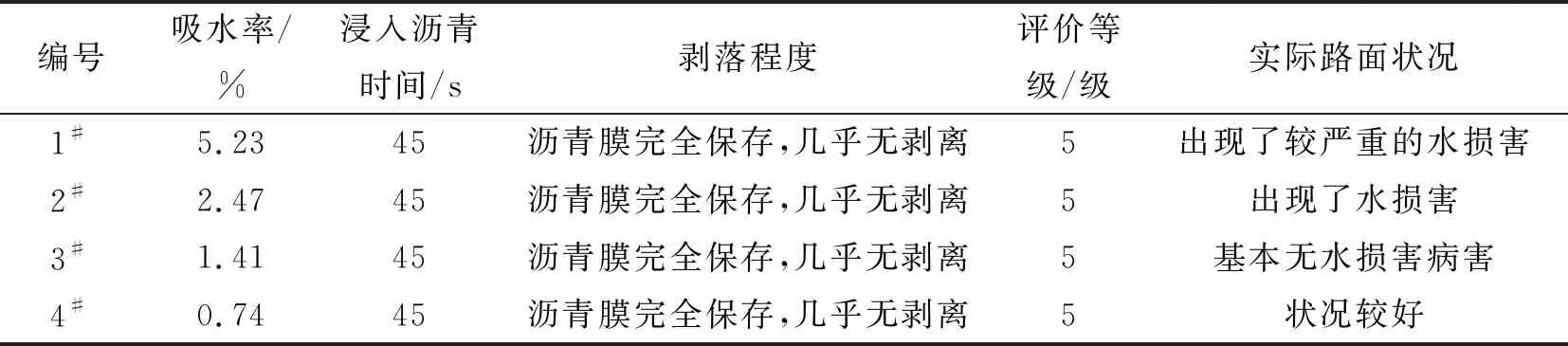

取通车后留样的4种不同吸水率的13.2~19 mm玄武岩碎石,按照测试规范要求,各取一组系牢烘干后充分与沥青裹覆,在微沸水中水煮3 min,测试沥青膜的剥落程度,结果如表1所示。

表1 不同吸水率玄武岩与沥青黏附性试验测试结果及路面实际状况

由测试结果可以看出:在常规测试方法下,不同吸水率玄武岩的黏附性均为较理想的5级,无法合理判断高吸水率玄武岩的抗水剥离能力。

2 常规黏附性试验的缺陷

黏附性试验主要是模拟沥青与碎石在高温情况下裹覆,在100℃的水中沸煮一定时间后,沥青膜的剥离程度,但沥青混合料拌和过程中,集料的加热时间、沥青的掺入量都是标准化控制的,与试验室的情况有显著的不同,同时实际路面的抗水损害影响因素有荷载、雨水冲刷等。玄武岩黏附性试验主要有以下几点缺陷:

(1) 未考虑高吸水率玄武岩内部孔隙存在残留水的情况对黏附性的影响。在拌和楼里,集料加热温度及时间是标准化的,临时更换一种集料后,往往不会临时提高加热温度及延长加热时间,高吸水率玄武岩集料孔隙内势必有残留水的存在,而在室内试验中,集料要烘干至恒重并干燥,室内试验与拌和楼实际生产存在较大出入。

(2) 未考虑雨水冲刷对黏附性的影响。路面淋雨后,在车辆荷载作用下,雨水冲刷孔隙,对面层内部集料表面的沥青膜有冲刷作用,而室内试验是在微沸的水中进行,几乎没有水流动,也不会产生冲刷作用。

(3) 黏附性试验沥青膜厚度远远大于拌和楼沥青混合料沥青膜厚度。拌和楼中是将沥青加入到集料中拌和,沥青含量往往只有百分之几,而室内试验是将碎石浸到沥青中,有足够的沥青充分裹覆集料表面,沥青膜厚度也远远超过混合料。

(4) 剥落面积的判断存在主观性,无法定量评价。剥落面积的判断全靠肉眼,而且剥落百分比也是大概估算,测试结果与观察者有关,不同的观察者可能得出不同的结果。

(5) 试验室沸煮时间有争议。水损害有一个时间的过程,微沸状态下煮3 min,对于玄武岩等碱性石料,几乎看不出什么异常。

3 改进方向

综合以上因素,寻找一种既能考虑玄武岩孔隙中残留水、雨水冲刷的影响,又能考虑沥青膜厚度的折减及定量评价的试验方法,该文考虑了以下的改进方向,以期能反映玄武岩沥青路面实际的抗水损害能力。

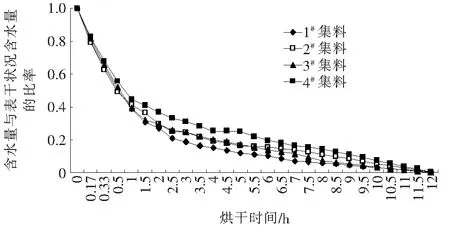

(1) 考虑玄武岩中存在一定的含水量,将表1中4种玄武岩集料饱水后,表干状态放入(105±5) ℃烘箱烘干24 h,含水量测试频率按以下方法进行:前0.5 h每10 min测试一次,12 h内每0.5 h测试1次,12 h后每1 h测试一次。测试结果如图1、2所示。

图1 集料含水量随烘干时间变化图

图2 前12 h含水量比变化

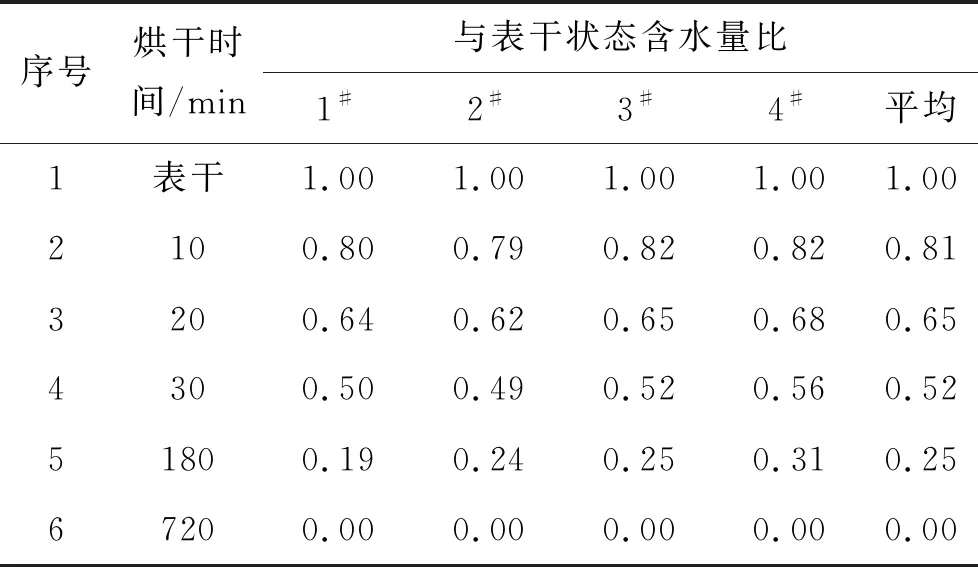

由图1、2可知:4组集料含水量在前几个小时内变化较大,越往后变化越小。按4组集料的平均值统计,烘干10、20、30、180、720 min集料含水量与表干状态含水量的比(以下统称含水量比)分别为0.81、0.65、0.52、0.25、0.0(表2)。

(2) 考虑沥青膜厚度比实际施工中大,增加试验过程中的不利条件,在滚沸水环境下进行试验,并且将碎石置于沸泡上方,以沸泡对碎石及沥青膜的冲击来模拟冲刷作用。

表2 关键时间节点含水量比统计

(3) 不再按3 min的煮沸时间考虑,也不按常规检测方法观察剥落面积,而是按完全剥落,即碎石表面裸露、沥青全浮于水面上所需要的时间来记录试验结果。

4 试验方案及结果分析

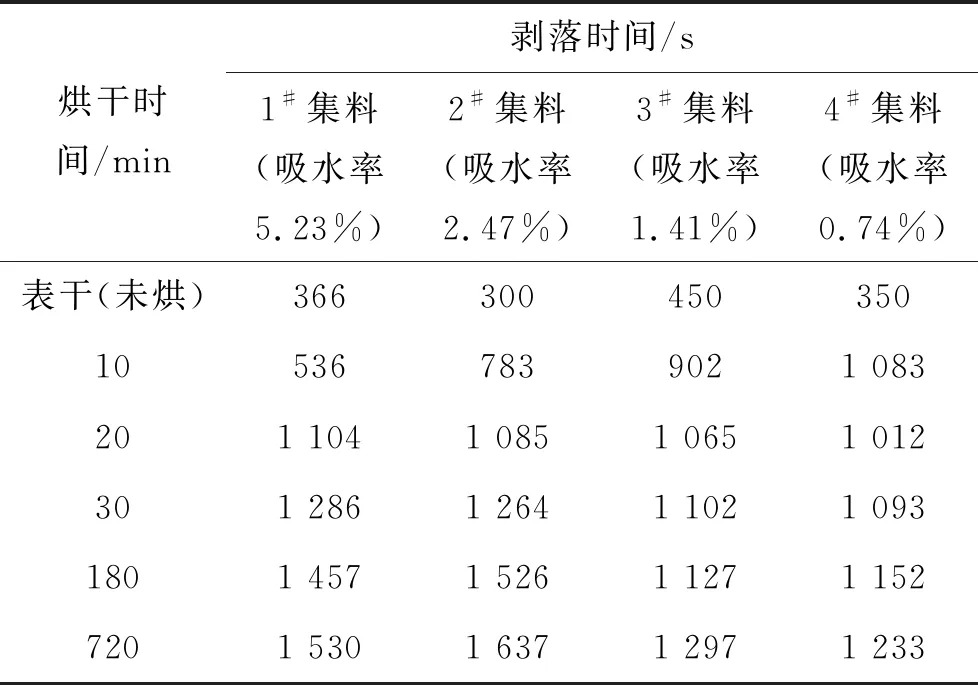

按表2所示关键时间节点所代表的含水量比,分别取表干、烘干10、20、30、180、720 min的碎石,裹覆70#石油沥青后在滚沸的水中进行试验,且将碎石置于沸泡上方,模拟水流冲刷,测读沥青膜完全剥落所用的时间,在不同的烘干状态下,测试结果如表3所示。

表3 不同烘干状况下剥落时间统计

由表3可知:

(1) 烘干时间越长,剥落时间越长。吸水率较大的1#、2#集料剥落时间前30 min内增加幅度较大,180 min后增加幅度较小;吸水率较小的3#、4#集料剥落时间增长相对1#、2#集料平稳,并且在烘干状态下剥落时间小于1#、2#集料。

(2) 从吸水率依次减少的1#~4#集料的顺序来看,表干未烘及烘干20 min状态的剥落时间基本上看不出明显差别,烘干至10 min时,随着1#~4#集料吸水率的减少,剥落时间呈增大的趋势,30 min及以后,随着吸水率的减少,剥落时间同时减少。

不妨按水煮剥落时间越长,抗水剥离能力越好来评价沥青与集料的黏附性。以上结果显示常规烘干超过180 min以上的方法,高吸水率玄武岩表现的抗水剥离能力远优于低吸水率玄武岩,而实际路面病害表现出来的沥青路面抗水损害能力恰恰相反。

选择具有代表性的烘干10 min的集料进行试验,表现出来的结果是吸水率由大到小,其剥落时间由短变长,抗水剥离能力逐渐提高。因此烘干10 min所代表的含水量比可以作为沥青与玄武岩黏附性试验条件之一。但由于只烘干10 min,虽然表面水分烘干了,但集料温度并没有上来,沥青裹覆后,在悬挂冷却过程中,受碎石本身温度的影响,多余的沥青并不能流掉,对测试结果有一定影响。为此需要找到一种新的方法,既能保证10 min时的含水量,又能保证碎石的温度。

将碎石水煮饱和后取出,由于水煮集料本身和水均为100 ℃,碎石表面水分会有一部分自然蒸发,干毛巾拭去余水,此时的含水量比与烘干10 min相当,温度也能得到保证,用改进的方法测试后,剥落时间也能呈现较好的规律(表4)。

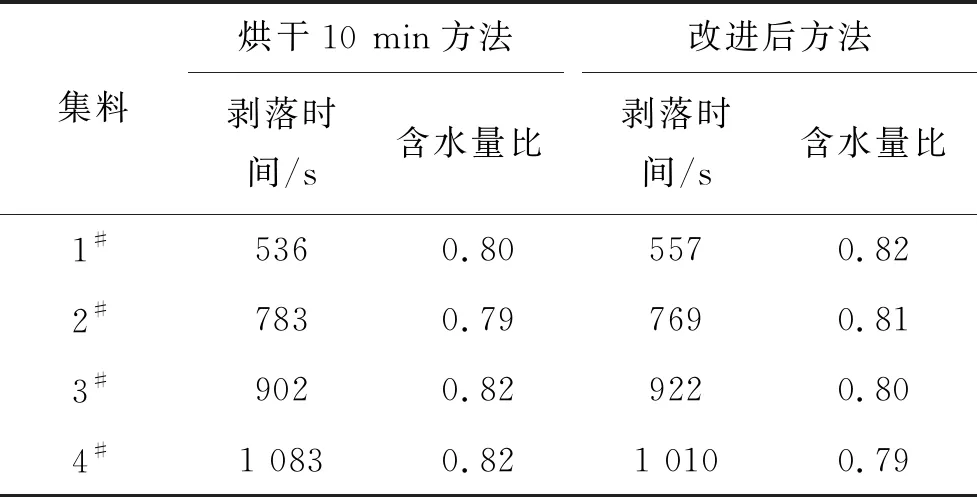

表4 改进后的方法与烘干10 min方法对比

结合路面的实际情况,1#、2#集料铺筑的路面出现了水损害,而3#、4#集料路面无明显水损害现象。说明当剥落时间低于770 s时,集料的抗水剥离能力较差。

同时,如表3所示,随着烘干时间的延长,各种集料的剥落时间呈增大趋势,1#、2#集料增长速度较快,3#、4#集料增长速度较慢,在剥落时间约为1 000 s时交汇,因此可以认为不论吸水率为多少,剥落时间超过1 000 s的,此时的黏附性能为优良,同样也可以作为碎石烘干10 min时的黏附性评价标准。

为此,在改进的方法下,根据剥落时间,对黏附性等级进行优良、中、差3个等级划分,优良等级:>1 000 s;中等级:770~1 000 s之间;差等级:<770 s。

5 试验方法改进的确定及验证

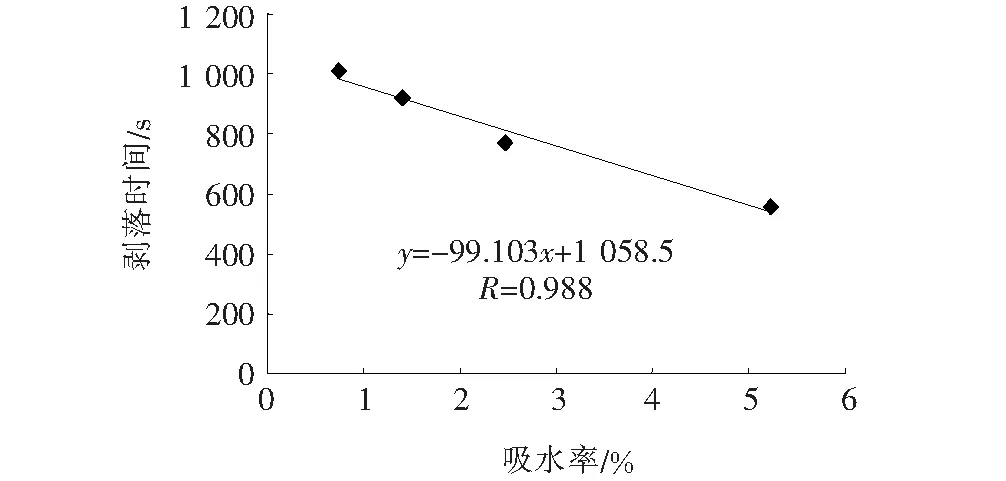

将改进方法的吸水率-剥落时间测试结果进行回归,结果如图3所示。相关系数R达到0.988,相关性较好,说明改进的试验方法是可行的。

图3 吸水率与剥落时间的回归曲线

通过试验分析,确定对沥青与粗集料黏附性试验及评价方法的改进如下:

(1) 碎石通过水煮饱和后,用干毛巾拭干碎石表面水,立即浸入事先准备好的热沥青中裹覆,让碎石中含有一定比例的水分。

(2) 沸煮采用滚沸的方法,碎石置于沸水中的气泡上方,模拟冲刷作用。

(3) 观察沥青膜剥落所用的时间,以剥落时间作为玄武岩集料抗水剥离能力评价指标。

(4) 按剥落时间,黏附性等级分为优良、中、差3个等级。剥落时间大于1 000 s为“优良”等级、处于770~1 000 s之间为“中”等级、小于770 s为“差”等级。

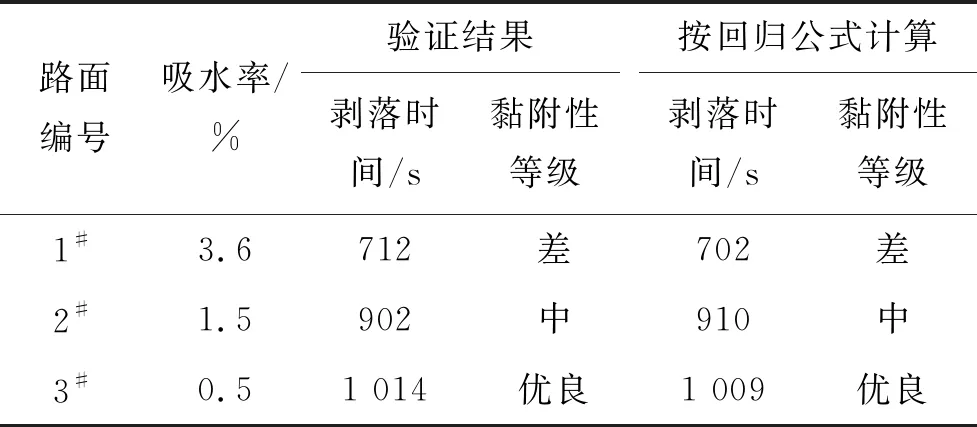

为验证改进后的试验评价方法,另找3组不同吸水率的玄武岩进行试验,验证结果如下:剥落时间与按回归公式计算的结果差别不大,在±10 s范围内,黏附性等级评价结果均相同(表5)。

表5 验证结果统计

对采用3种验证材料的路面状况进行调查,3#路面几乎无水损害,2#路面水损害不明显,1#路面有坑槽、松散等明显的病害,路面水损害状况与改进的黏附性试验评价结果相吻合。

6 结语

通过考虑碎石内部一定量的水分,模拟冲刷作用,以剥落时间定量评价集料的抗水剥离能力,并通过试验分析,划分了优良、中、差3个等级的评价标准,通过回归和验证,证实了改进后的沥青与玄武岩粗集料黏附性测试方法可行有效,能真实反映路面的实际抗水损害能力,具有较好的适用性。