极化效应、扩散效应与城市群内中心地间的协同发展对策

2020-06-05孟祥林

孟祥林

哲学经济学研究

极化效应、扩散效应与城市群内中心地间的协同发展对策

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院,河北 保定 071003)

为了推进城市群尽快从极化效应阶段过渡到扩散效应阶段,推进腹地内城市化均衡发展,需要行政力量推进城市群内次级中心地快速形成,形成腹地内群芳吐艳的中心地发展格局。京津冀协同发展战略以及雄安新区的设立有效解决了该地区内极化效应导致的诸多问题,前瞻性地规划了京津冀城市群的发展轨迹,快速形成京津大都市与雄安新区、保定市和石家庄市高效互动的城市体系发展构架。

极化效应;扩散效应;城市群;雄安新区;京津冀协同发展

极化效应、扩散效应和协同效应是研究城市群发展过程中不能回避的问题。自20世纪80年代中后期我国城市化进入快速发展进程后,上述三个问题的研究热度快速提升。研究认为,在城市群发展过程中,城市群内各个单元城市间相互作用从而产生不同程度的集聚与扩散效应[1],腹地内核心城市在发展初期阶段以极化效应和回程效应占主导[2],城市群地区的要素集聚呈现明显的中心指向和交通指向[3],交通连接对城市群的发展具有正向推动作用[4],高铁的迅速发展对城市体系的空间格局产生着重要影响并且存在显著性差异[5]。我国城市群的数量在不断增加,正在形成都市连绵区、准都市连绵区和联合都市区[6],经济发达地区的城市群的经济密度较高且存在显著性差异[7],西北地区的城市群熵测度指数不高,城市群整体处于集聚阶段,扩散效应不显著[8];珠三角城市群表现出明显的轴线性、空间指向性以及非完全集聚性特征[9];长三角城市群正在从单一中心向多中心方向转变[10]。在城市群的发展过程中,中心城市凭借自身的优势区位和经济影响力,抑制周边地区的经济发展[11],这就需要从行政层面推进全域城市化水平的提升。京津冀城市群与长三角城市群、珠三角城市群相似,在发展过程中都遵循极化效应、扩散效应和协同效应的经济学发展规则[12],扩散效应是城市群在发展中后期阶段表现出来的重要特征[13],但是在发展过程中,城市群的核心地区和边缘地区可能会同时出现极化和反极化现象[14]。基于以上考虑,在研究城市群过程中,既要重视极化效应也应重视扩散效应,在此基础上实现城市群内不同层级城市间的协同发展。自京津冀协同发展战略提出后,“协同”成为与城市群研究关联度很高的热词,有研究认为,京津冀协同发展既是国家战略又是复杂的长期博弈过程[15],京津冀城市群内的综合承载能力呈现“南北高、中间低”的发展格局[16],京津冀在城市化进程中出现了中等城市断层和小城市空心化问题[17],这成为京津冀地区城市化水平提升的严重障碍。协同发展不仅体现在城市体系跨行政区划的均衡布局,也体现在生产力在更大腹地内的均衡布局,协同发展的过程本质上就是产业集群协同发展的过程[18],区域协同发展过程,就是经济领域相互作用从而使城市群内的经济联系不断增强的过程[19]。发达国家在城市群的协同发展问题上已经取得了成功经验,一般而言包括政府主导的协同模式、混合协同模式和自治协同模式等三种类型[20]。根据我国情况,在理顺城市群内城市间关系过程中适宜采取政府主导的协同模式,京津冀协同发展即是该问题的有益尝试。雄安新区的设立以及河北省各设区市的行政区划调整,伴随京津冀区域内交通网络不断完善,都不同程度地推进了协同发展进程,京津大都市对腹地的辐射作用在增强,跨行政区划的一体化的城市体系正在形成。区域经济协同发展不仅需要实践层面的推进,也需要理论层面的支撑。本文详细论述区域经济协同发展的理论基础,并对京津冀协同发展问题前瞻性地提出行政干预下中心地布局的创新性构想,在冀中腹地构建城市链和节点城市团的基础上对“宁安片区”的发展进行了思考。

一、区域经济发展过程中城市群建设的理论依据

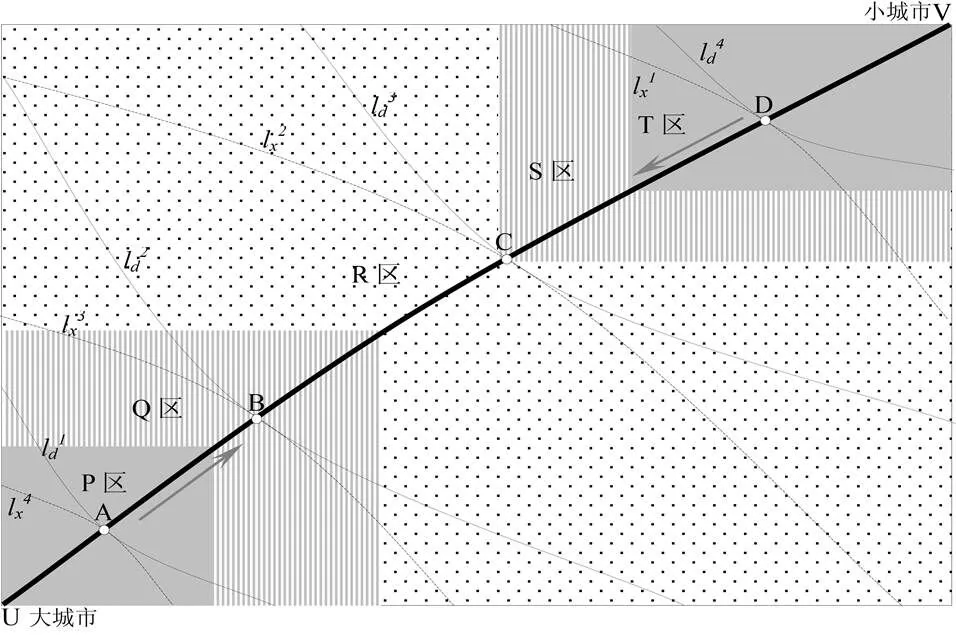

由弗里德曼提出的“核心—边缘”理论为区域经济发展和城市群建设提出了最初的理论支撑[21]。该理论认为城市产生于工业化初期阶段,这时期在区域经济发展进程中,核心区域与边缘区域开始出现了发展的不均衡性问题,发展的这种不均衡性会进一步导致核心区域经济实力增强,边缘区域经济发展速度下降。在研究城市发展方面,克里斯塔勒的中心地理论、杜能的同心圆结构理论以及韦伯的工业区位论等都进行了理论阐述并给出了研究模型,从腹地内中心地布局、地租衰减方式以及资源的区位选择等方面进行了不同侧面的研究,“核心—边缘”模型表达了这些理论的核心思想。在区域经济发展过程中,核心区域外围区是相互依存,核心区域在迅速发展过程中虽然会产生极化效应,但是过度极化效应会导致城市发展过程中的聚集不经济问题,从而促使资源由向核心区域聚集转为向边缘区域扩散[22]。大城市作为区域经济的核心,长期保持资源聚集的优势,腹地中虽然会有小城市发展,但在与大城市博弈过程中长期处于劣势。图1展示了大城市与小城市间的互动过程。图中l1、l2、l3、l4表示资源在向大城市聚集过程中得到的效用曲线,U为坐标原点,曲线凸向原点,曲线离开原点越远表示效用水平越高。l1、l2、l3、l4表示小城市的效用曲线,V为坐标原点,曲线凸向原点,离开原点越远表示效用水平越高。

图1 大城市与邻近小城市的互动关系示意图

从图1可以看出,在大城市的效用水平不断提高过程中,对应的小城市的效用水平线逐渐降低。图中的U—A—B—C—D—V线是两个城市在既定规模下互动的最佳状态的连线。由于小城市与大城市在互动过程中资源聚集能力不对等,小城市的效用水平不会达到ld3、ld4的水平,只有在大城市的极化效应被削弱并且扩散效应得到增强时,小城市的效用曲线才会沿着D→C方向移动。图中的P区表示大城市发展的初期阶段,效用线靠近原点,资源的效用水平比较低,城市规模扩展速度也相对较慢。Q区是大城市扩展速度相对较快的阶段,资源的效用水平快速提高,效用线快速远离原点。R区是大城市规模相对合理的阶段,这时候资源效用水平相对较高,但对腹地内小城市的资源袭夺强烈,大城市与小城市在资源合理布局方面存在较大矛盾,不利于腹地内合理的中心地体系的建设。为了推进城市体系建设和合理化城市布局,大城市的效用线不宜再向V方向前进,需要通过疏散职能引领腹地内小城市发展,大城市的扩散效应需要持续增强,这样有利于小城市的效用线沿着D→C方向移动,从而达到相对较高的水平。图中的T区是小城市受到遏制、大城市过度发展的状态。S区表示大城市的扩散效应在有所增强情况下小城市初步得到发展的状态,这时候小城市的效用线开始远离V点,但不会离开很远。R区内靠近C点的区域是大城市与小城市的高水平互动状态,这时大城市的效用水平较高,扩散效应达到较高水平,小城市的效用水平也很快提高,城市规模开始不断增加,与大城市具有竞争资源的能力,作为腹地内的次级中心地能够与大城市保持较高的互动水平。

二、城市群发展过程中的极化效应与扩散效应

城市是区域经济的增长极,在一定腹地范围内通过整合资源和中心地不断扩展规模,从而对更大腹地产生影响。

根据世界城市化规律,城市发展的早期阶段以吸收作用为主,后期则以辐射作用为主。在吸收作用为主的阶段内,聚集效应使得资源从腹地向区域中心城市聚集,城市的规模越大具有的资源聚集优势越强。在聚集效应的惯性影响下,更多的资源倾向于向城市中心地区域聚集,城市群发展过程中的这种极化效应不但会使得区域中心城市产生更多的城市病,而且区域中心城市与腹地内的其他城市之间在规模以及影响力方面相差悬殊,区域中心城市与腹地内的其他中心地互动效率较低。城市群发展的中后期阶段中,区域核心城市为了解决由于城市过度发展而出现的诸多城市病,城市的职能开始向腹地内的中小城市疏解,区域中心城市与腹地互动效率开始提升,城市群的规模开始增大。这时的城市群开始突破行政区划限制,相邻行政区划的邻近中心地开始整合在一起,扩散效应作用下的区域中心城市的规模开始相对稳定,腹地内的中小城市开始进入较快发展阶段。纲纳•缪达尔(Karl Gunnar Myrdal)认为,在区域经济发展过程中会存在极化效应、回程效应和扩散效应,在区域经济发展的不同阶段,这三种效应发挥作用的状况是有差别的[23]。在城市发展的初期阶段以极化效应和回程效应为主,后期阶段以扩散效应为主。极化效应是由于区域经济发展过程中的增长极具有先进产业而对生产要素产生强大吸引力,促使生产要素向增长极进一步集中,增长极的发展速度得到进一步强化的现象。增长极得到强化,腹地的发展状态与其形成较大反差,区域中心城市在腹地内的首位度得到进一步强化,资源在聚集惯性作用下,区域中心城市过度发展与腹地内其他城市的发展不足问题同时存在,进一步加大了区域经济发展过程中的不均衡问题,区域中心城市在整个腹地内“一枝独秀”。只要聚集效应存在,资源就会持续性地向聚集效应较好的高梯度区域集中。经济学认为,当将可变要素持续地投入到不变要素之上时,随着可变要素投入量增加,单位可变要素由于能够分享的不变要素量持续降低,开始出现聚集不经济问题,这时的城市规模已经达到最大,区域中心城市开始向腹地疏解职能,于是在距离区域中心城市合适的区位上开始出现子中心城市,资源在子中心城市分散布局能够在较低的地租水平上获得较多收益,同时由于到区域中心城市的距离合适,资源布局在子中心城市同样能够享受区域中心城市的便利服务。由于子中心城市迅速发展,区域经济由此前区域中心在腹地内的“一枝独秀”逐渐变化为区域中心城市与子中心城市的“群芳吐艳”的发展格局。在城市群进入分散发展格局的过程中会出现反复现象,即在资源由区域中心城市向子中心城市布局时,子中心城市由于综合发展条件不足,虽然地租成本较低但盈利机会也较少,所以资源开始从子中心城市向区域中心城市聚集,即由区域的低梯度区域向高梯度聚集,资源的这种回程效应进一步强化了区域中心城市的极化效应,区域经济发展的不均衡状况并未从根本上得到改变。

三、城市规模扩展不同阶段的极化效应与扩散效应分析

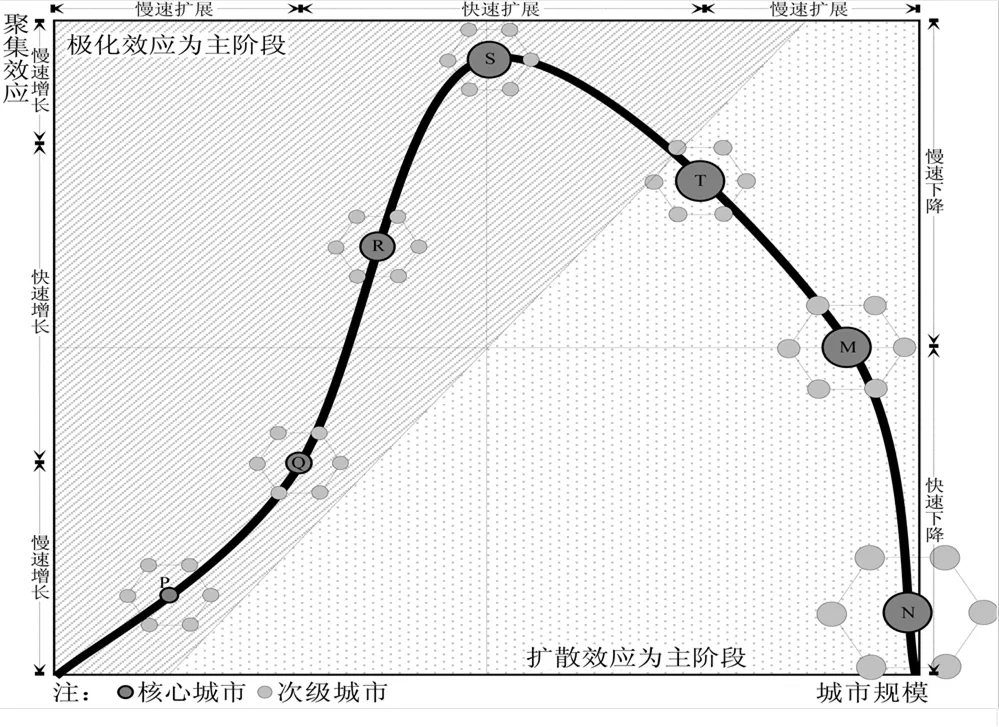

图2 核心城市与腹地的关系示意图

(一)聚集效应上升阶段的城市规模扩展与城市群的发展

城市的规模扩展速度与城市自身的聚集效应水平呈正相关关系。图2表示城市发展不同阶段内的聚集效应状况与城市规模扩展状况间的关系。在图2中,粗实线表示城市的聚集效应曲线。为了更好地说明问题,该近似倒U型曲线的上升段和下降段分别区分为了三个阶段和两个阶段。P—Q—R—S表示上升阶段,P点左侧的曲线比较平缓,这时城市的聚集水平较低。Q是一个转折点,城市的聚集水平在越过该点后开始迅速上升,城市由于具有较强的资源吸纳能力而达到较快发展速度,城市规模在较短时期内能够扩展到较大的规模。R点是城市发展速度由快变慢的转折点,城市在经历较快的发展阶段后,由于资源大量涌入城市,但由于城市在相关的公共资源配置方面不能同步跟进,城市的聚集效应开始步入缓慢发展状态,虽然聚集资源的优势仍然存在,并且城市的发展速度仍然保持较快,但隐含的城市病已经开始累积。当城市发展到S点后,聚集效应达到了最高点,长期以来城市发展中的诸多问题由于累积过多,聚集效应开始逐步降低。以上论及的聚集效应曲线的上升段,区域中心城市以极化效应为主。在此过程中区域中心城市的规模不断增大,但腹地内小城市的规模增长速度很慢。图2表示区域中心城市的圆圈不断增大,但中心城市外围的正六边形顶点上的次级城市的规模几乎不变,区域中心城市与腹地内的次级城市在发展速度上存在较大的落差,如果不适时地介入行政干预,这种发展局面会导致区域中心城市畸形扩展,并且导致城市群内不同层级中心地的严重发展不平衡。

(二)聚集效应下降阶段的城市规模扩展与城市群的发展

从图2可以看出,在聚集效应曲线的S—T—M—N段,聚集效应开始迅速下降。虽然聚集效应在下降,但区域中心城市规模还是在缓慢增加,资源在向区域中心城市聚集过程中随着地租水平提升,相对于次级中心地的盈利机会仍然较大,所以向区域中心城市聚集的愿望仍然存在,城市规模会以较慢的速度增长。图中在M点以后,聚集效应开始迅速下降,区域中心城市的资源聚集优势开始迅速削弱。城市的职能开始迅速向腹地疏解。因此S—T—M—N段是城市以扩散效应为主的阶段。在该阶段内,区域中心城市的规模几乎不再扩大,但是次级城市(图中正六边形顶点上的圆圈)的规模扩展速度较快。城市群的这种发展格局与前文论及的P—Q—R—S阶段正好相反。原因在于在聚集效应曲线越过S点后,区域中心城市的职能主要地开始向腹地疏解,同时区域中心城市与次级城市间的交通网络的通达性程度开始完善,资源无论是在区域中心城市布局还是在次级城市布局都可以达到预期的盈利水平。由于资源更多地向腹地内的次级城市布局,区域中心城市的规模保持相对稳定。在扩散效应阶段,次级中心城市并不是中心地等级体系的底层。次级城市仍然会在其腹地内与处于中心地等级体系底层的乡镇中心地构建起微城镇团,推动区域内城市化整体水平的提升。根据以上分析可以看出,扩散效应阶段的城市化进程表现为城市群规模的扩展,在城市群内中心地间的关系更加紧密,区域中心城市对腹地的影响由极化效应阶段的吸收作用开始转变为辐射作用,城市群的发展局面也由区域中心扮演主导角色的“一枝独秀”的发展局面转变为区域中心城市和次级城市共同起作用的“群芳吐艳”的发展局面。扩散效应有利于多层次的中心地等级体系的建立,并在此基础上逐步完善城市群的结构,促进跨行政区划的城市体系的形成[24]。

四、区域经济发展过程中的协调方法分析

区域经济发展过程中需要从极化效应过渡到扩散效应,从而使得区域经济从不均衡发展转变到均衡发展,这种过渡需要经历较长的过程,城市自然发展达到该目标需要很长时间,这就需要充分考虑区域经济发展过程中的协调机制,保证区域中心城市在快速发展的同时,不能因过度袭夺资源而遏制腹地内低级别中心地的发展。

(一)区域经济发展的“软区划”方案

“软区划”是在不改变既有行政区划的前提下,通过邻近行政单元部分地让渡行政区划边界处的行政管理权,从而能够突破行政区划限制在邻近行政单元间构建起以城市群为发展目标的管理措施。“软区划”可以避免在行政区划边缘处出现城市化的“空白区”,当行政区划内的核心城市没有布局在行政区划的中心位置时也可以与邻近的低级别中心地整合在一起构建城市组团,使邻近行政单元的城市化水平同步得到提升。当区域中心城市的腹地较小且相邻行政区划腹地较大时,短时期内在不能改变行政区划的前提下,区域中心城市就应该通过“软区划”方式与相邻行政区划谋求整合发展。前文论及的极化效应,实际上不仅在行政区划内发生,区域中心城市对资源的袭夺往往会突破行政区划限制,对相邻行政区划进行资源袭夺,这种情况下出现的极化效应会造成相邻行政区划的城市化水平出现严重不对称。城市化过度发展的区域与城市化不足的区域会镶嵌存在,这种情况发生时“软区划”就显得更加重要。“软区划”虽然不改变既有行政区划,但能够在行政区划的影响下改变资源流向,在缓解区域中心城市过度发展造成的城市病的同时,使得邻近的次级中心地也得到较快发展。因此,“软区划”是行政管辖权在以区域经济发展为目标而做出的一次调整,在一定程度上可以解决以行政区划为界线构建城市团所出现的问题,城市链可以突破行政区划构建,完全避免相邻行政区划间存在的“断头路”问题,省域行政界线临界处可以实现实质性协同发展。

(二)行政影响下的区域中心城市职能疏解

极化效应虽然不利于区域经济均衡发展,但在城市化的初期阶段是必须的。极化效应可以通过不断强化聚集效应强化对腹地资源的吸引力。前文论及,自然情况下区域中心城市向腹地进行职能疏解需要经过较长的历程,这时就需要行政力量的干预。在行政力量影响下让原本向区域中心城市聚集的资源有秩序地向腹地疏解,实现区域中心城市与腹地内的低级别中心地间的协同发展。在此过程中需要对腹地内的低级别中心地的功能进行合理定位,使得低级别中心地与区域中心城市在得以高效互动的同时,腹地内的低级别中心地也能够实现功能互补。区域中心城市的作用在于引领整个腹地城市化水平均匀提升,因此在其职能向腹地疏解过程中需要着眼于构建结构更加完善的城市群[25],作为职能疏解目标的次级中心地需要在腹地内围绕区域中心城市形成城市环,便于以区域中心城市为核心形成辐射(辐聚)状城市链,也便于在区域中心城市与次级中心地间构建节点中心地。区域中心城市在职能疏解过程中需要按照“分区+分步”方式有序进行。“分区”即以子中心城市为核心,将腹地区分为若干子片区,让次级中心地分别引领相应子片区的发展,在子片区内形成相对完善的城市等级体系。“分步”即区域中心城市的职能向腹地疏解过程中要区分出轻重缓急,子片区也需要区分出发展顺序。因此,区域中心城市向腹地进行职能疏解,并非简单地通过疏解职能从而缓解区域中心城市的过度发展问题,而是应该着眼于城市发展的长期目标,当前发展要为后期发展创造条件和预留空间。

(三)区域中心城市腹地内构建微中心

微中心是城市群内的底层中心地,高级别中心地之间互动以及不同层级的中心地间互动,最终都要体现在底层中心地的发展质量上。微中心与乡镇中心地不是同等程度的概念,可以是依托既有乡镇中心地建立起来,也可以是将邻近的几个乡镇中心整合在一起得以构建,具有一定规模的县级中心地或者发展基础较好的村庄通过提升行政级别等都可以构建微中心。微中心可以弥补城市化进程中中心地等级体系不完善问题,使得中等级别的中心地能够与底层中心地之间串联成完善的城市链,推动腹地城市化水平均衡发展。微中心同样需要在行政干预下建立。在行政力量影响下既有乡镇中心地的行政级别可以得到提升,邻近乡镇中心地在发展基础较好和具有更大区位优势的乡镇中心地的引领下得以构建。微中心的作用介于乡镇中心地和县级中心地之间,一般都是腹地内可以得到重点强化的对象,在进一步发展过程中其行政级别可以进一步得到提升,河北省的高碑店市与廊坊市均为此类情况。高碑店市的前身为新城县,其政府驻地在新城镇,高碑店镇的重要性随着京广铁路开通也开始提升,原新城县政府也由新城镇搬迁至高碑店镇,高碑店镇的行政级别得到提升,转而成为现在的高碑店市。廊坊市政府所在地原先在安次区,在调整到目前的位置后能够更好地与京津大都市建立联系,从而进入了发展的快车道。

(四)组建新的节点中心地,完善中心地间的互动格局

从极化效应阶段向扩散效应阶段转化过程中,主要瓶颈在于突破行政区划构建城市群。在既有行政区划不易改变且“软区划”又不易建立的情况下,就要考虑对原有行政区划进行拆分,即在合理的区位上对某个行政区划做减法得以产生新的行政单元,使其在既有的行政单元之间发挥连接作用。这种方法可以打破既有的行政区划格局,在不削弱区域中心城市发展质量的同时,能够让资源有序地向新的节点转移,区域中心城市由于极化效应造成的城市病得到减缓的同时,新的节点可以保持较高的发展速度,在后期发展过程中可以与区域中心城市保持较高的互动效率。既有行政区划的腹地是既定的,只有对某个行政区域的子行政单元做减法,才能够产生新的行政单元,或者对邻近的其他行政单元做加法。在京津冀协同发展进程中,雄安新区的设立就是对原保定行政区划做减法后产生的副省级行政单元,雄安新区产生伊始就高于保定市的行政单元,虽然保定市的行政区划范围在缩减,但雄安新区的高速发展能够为保定发展带来更多红利。按照雄安新区远景发展规划,保定东侧与雄安新区西侧就会整合在一起,在京津冀协同发展过程中,“雄安新区+保定市”将会成为京津城市轴南侧区域内发展速度较快的城市增长点,最终与京津大都市形成鼎足发展格局,成为京津冀城市群的核心,由此进一步拉动冀东、冀北、冀中地区的城市化进程。

五、京津冀区域经济发展进程中的极化效应与行政干预

(一)京津冀区域经济发展的极化效应分析

从20世纪80年代以来京津冀区域一直受到学界关注,此间相继提出“首都圈”“北京圈”“大北京经济圈”“环渤海经济链”“京津冀一体化”“京津冀协同发展”等概念,但是在相当长的一段时期内对该区域的研究主要停留的理论层面,对“圈”的范围的界定也不断变化,总体情况是“圈”的范围不断扩大,从原先只限于北京行政区划内的县(区)到后来将近京津的河北省辖区内的廊坊、保定、唐山等整合在一起,其涵盖的最远范围涉及冀北的张家口和承德,冀中地区的石家庄、衡水和邯郸,冀东地区的秦皇岛。由于京津冀三地基于历史脉络的行政区划关系以及省会城市反复变化等多种因素的影响,三地在区域经济发展进程中实际上很难严格区分开来,在行政区划的关系方面河北省与京津之间也是包裹与被包裹的关系。自从京津独立为直辖市后,京津与近京津的河北省地区之间在区域经济发展状况上开始出现较大反差,在京津大都市保持快速发展的同时,在环京津的河北省行政区划内存在经济塌陷带。从地域联系层面看,京津应该是京津冀地区的区域中心,在京津冀城市化进程中需要形成一体化的城市体系,以京津大都市为核心构建起中心地等级体系相对完善的城市群发展格局。但在长期发展过程中,京津大都市依托对腹地资源的强大聚合整合能力而在京津冀区域内形成较强的极化效应,随着市场经济深入发展,这种极化效应也在不断加强,极化效应使得京津大都市的过度发展与环京津的相对贫困同时存在[26]。这种局面的改变需要通过行政力量干预,使得京津大都市的极化效应在一定程度上得到遏制,同时突破行政区划限制在京津冀更大腹地内构建起以京津为核心的多层次的中心地体系,完善中心地在京津冀腹地内的空间格局。按照城市群发展的基本规律,在极化效应达到一定程度时,由于区域内的聚集不经济问题导致资源开始向腹地疏散,进入到城市群发展的扩散阶段,该发展过程不能有行政区划的阻力。事实上由于行政区划的影响,在京津大都市的极化效应达到很高水平时,资源即使向腹地扩散也仅仅限于行政界线之内,即行政区划界线成为大都市扩散效应的最远边界线。行政界线之内在出现过度发展问题的同时也造成资源的边际生产力骤减,而在行政界线之外的邻近行政区划虽然存在较大的富余发展空间,但缺乏较强的发展动力。京津冀区域内需要重新构建城市体系格局,突破行政区划构建以城市群为发展目标的城市体系。“通州区+北三县”与雄安新区成为京津城市轴的两翼,为在近邻大城市的腹地内构建副中心城市搭建起了平台。京津大都市的极化效应逐渐减弱,转而加强对较大腹地的扩散效应。

(二)京津大都市扩散效应的行政干预

强化京津大都市在京津冀腹地内的扩散可以在京津冀腹地内尽快形成以京津为核心的一体化的城市体系。在强化大都市对腹地扩散效应的过程中,行政干预可以发挥很大作用。首先是推出京津冀一体化发展战略,京津冀三地在产业布局和产业发展方面实现多元化对接,京津部分职能开始有序地向河北省疏解;其次是部分行政区划调整。这不仅包括了“通州区+北三县”的北京副中心以及雄安新区的设立,也包括了河北省行政区划内部分行政区划的变更,主要是定州市从原保定市行政区划内分离出来独立为省辖市,辛集市从原石家庄行政区划内分离出来成为省辖市,同时保定市、张家口市、石家庄市、衡水市、秦皇岛市、唐山市和邯郸市等设区市的市区范围进行了调整,市区范围都较原先有了较大扩展,为承接从京津疏解出来的职能做了充分准备。以保定市为例,在京津冀协同发展背景下发展对策也不断根据行政干预方向做出调整,从最初提出“城市向北、工业西进、对接京津、一城三星一淀”的发展举措到后来提出的“一城五区、京津保协同发展”举措,保定的发展思路和城市体系的构建思路在根据京津冀协同发展举措不断地在进行调整,保定在雄安新区设立[27]之前的城市发展格局从“一城三星”逐渐调整为“一城五区”[28],在雄安新区设立后,由于雄安新区从保定行政区划分离出去独立为省级行政单元,保定的行政区划范围在缩小,随后保定开始建构与雄安新区对接的发展策略。因此,行政干预能影响城市体系的发展方向和发展格局,影响京津大都市与近京津的河北省设区市间的关系,从而决定了京津大都市削弱极化效应的速度与向腹地施加扩散效应的进程,在京津冀腹地内形成更加完善的中心地层次关系。

(三)行政干预下的中心地布局及其影响

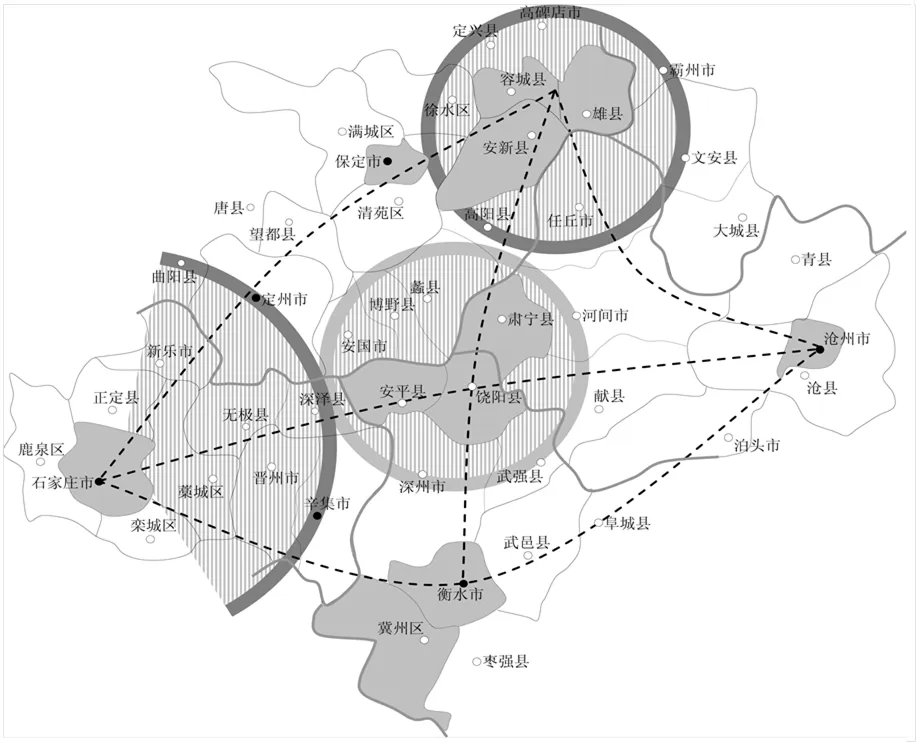

行政干预下的京津冀城市体系内,京津两个大都市是整个区域的中心,“双核+双子”结构的城市群布局[29]会引领腹地内更多不同层级中心地发展。在京津冀协同发展战略影响下,京津大都市与环京津地区的通达性程度不断提升,“北京—张家口”“北京—承德”“北京—保定”“天津—唐山”“天津—沧州”等城市链不断完善,“北京—天津—石家庄”三角形、“北京—天津—雄安”三角形等已经形成,三角形的鼎足发展格局使得三个顶点能够高效互动,大都市通过城市链向腹地更好地施加扩散效应[30]。环京津的河北省地区初步形成了“保定市—张家口市—承德市—唐山市—沧州市”城市环,在“分区+分步”发展秩序下,以京津大都市为核心的“双核+多子”的城市体系可以逐步得到完善。在此过程中,石家庄已经提出构建京津冀城市体系第三极的发展目标[31],将冀中南地区的邯郸市、邢台市、衡水市和沧州市等整合在一起,并向西扩大对晋中城市群的影响。行政干预下的河北省城市体系发生微调,定州市和辛集市独立为省辖市,发展速度逐步加快,分别成为石家庄市向北和向东发展的触角。在定州市和辛集市的城市规模逐渐扩大情况下,会将各自周边的“安国市+望都县+唐县+曲阳县+新乐县+深泽县”“晋州市+深泽县+深州市+冀州区+宁晋县”等整合在一起组建次级城市团,在“石家庄—保定”“石家庄—衡水”间扮演节点中心地的角色,两个次级城市团最终通过“安国市—深泽县”城市链连接在一起,成为以石家庄为核心构建起来的京津冀城市群第三极的外围城市环。定州市子城市团和辛集市子城市团成为冀中城市化进程中的两个重要连接区。在行政力量的影响下,通过京津大都市向环京津地区疏解,大都市的扩散效应可以越过行政区划边界,在更大腹地内进行城市体系建设[32]。但由于河北省行政区划南北狭长,冀中、冀北与冀东地区与京津形成包裹与被包裹的关系,因此行政干预下的京津冀城市体系需要以京津为核心呈环状向河北省腹地扩展,在此过程中京津城市轴的南侧区域应该成为首选发展区域,雄安新区在此过程中将发挥较大作用,以雄安新区为核心会逐渐将周边的“霸州市—文安县—任丘市—高阳县—清苑区—徐水区—定兴县—高碑店市”整合在一起(如图3)。

图3 京津冀区域节点城镇团示意图

从图3可以看出,在京津城市轴南侧的冀中区域内,为了将石家庄市、衡水市、沧州市、保定市等与雄安新区整合在一起,需要构建的城市链包括:“雄安新区—保定市—望都县—定州市—新乐市—正定县—石家庄市”城市链(“雄石链”)、“雄安新区—任丘市—沧州市”城市链(“雄沧链”)、“雄安新区—高阳县—肃宁县—饶阳县—衡水市”城市链(“雄衡链”)、“石家庄市—无极县—深泽县—安平县—饶阳县—献县—沧州市”城市链(“石沧北链”)、“石家庄市—栾城区—衡水市—武邑县—阜城县—泊头市—沧县—沧州市”城市链(“石沧南链”)。如上这些城市链中,从雄安新区出发的三条城市链将雄安新区与冀中地区的石家庄市、衡水市和沧州市等连接了起来,通过雄安新区承接京津大都市的扩散效应,如上三条城市链也就成了京津大都市的城市影响力在冀中腹地内的扩展链。石沧北链和石沧南链是两条东西向的城市链,为在京津南侧的近京津地区提升不同等级的中心地的联系程度奠定了基础。必须提起注意的是,雄衡链与石沧北链交汇处的“肃宁县+安平县+饶阳县”整合在一起的区域(“宁安片区”),处于雄安新区辐射域内由“保定市—石家庄市—衡水市—沧州市—雄安新区”包围起来的区域的中心,在石沧北链、雄衡链上将会扮演重要的中介角色,以三个县级中心地整合在一起的区域为核心的圆形腹地向北与雄安新区连接在一起,向西与石家庄第三极向腹地拓展的两个触角即辛集市、定州市连接在了一起,“宁安片区”在京津冀协同发展背景下首先要接受相邻较高级别中心地的辐射影响,在成为较高级别中心地得以联系的节点后会进入快速发展阶段。“宁安片区”作为京津冀协同发展战略影响下产生的结果,也会使冀中地区城市化水平进一步得到提升的原因进入学界讨论的视野。

六、结论

极化效应与扩散效应是沿相反方向影响城市群内多层级中心地合理体系的形成,在聚集效应的惯性作用下,区域中心城市即使已经处于过度发展状态,极化效应仍然会发挥主导作用,这时过度发展的大都市与发展不足的相邻地区就会同时存在,自然过程不易扭转这种发展局面,行政力量介入就显得非常关键。京津冀协同发展战略的提出以及雄安新区的设立就是通过行政干预弱化区域中心城市极化效应和强化扩散效应的经典案例。在京津冀区域内,长期以来存在京津大都市过度发展而环京津的河北省地区发展不足的问题。通过行政干预,在京津冀地区内突破省域行政区划限制,围绕京津大都市在更大腹地内布局一体化的城市体系,从以前的以行政区划为单元进行城市体系建设发展思路,变为以协同发展的城市体系为目标的发展思路。设立雄安新区打破了京津冀地区内既有的行政区划格局,为在近京津腹地内形成城市发展的新的隆起奠定了基础。行政力量的作用是重新建构腹地内的中心地布局,遏制区域中心城市对资源的吸收作用,强化其对腹地的辐射作用。在合适的区位上合理提升中心地的行政级别从而强化其对腹地的影响力。在此过程中,也要对具有发展潜力的片区进行前瞻性设计,例如前文论及的“宁安片区”,这样可以降低城市群的发展成本,提升腹地内不同层级的中心地间的互动效率。“片区”在邻近的高级别中心地间扮演着纽带角色,需要依托乡镇中心地构建微中心,同时将聚集程度较高的县级中心地整合在一起发挥相应作用。

[1] 孟祥林.城镇扩展过程中的聚集均衡与新型城乡形态的农村聚落分析[J].青岛科技大学学报:社会科学版, 2011,27(2):7-12.

[2] 孟祥林.城市群发展过程中的极化效应与扩散效应——基于城市群的分布与协同发展的视角[J].上海城市管理,2018,27(3):12-19.

[3] 李凯,刘涛,曹广忠.城市群空间集聚和扩散的特征与机制——以长三角城市群,武汉城市群和成渝城市群为例[J].城市规划,2016,40(2):18-27.

[4] 王浩,李新春,沈正平.城市群协同发展影响因素与动力机制研究——以淮海城市群为例[J].南京社会科学, 2017,28(5):17-25.

[5] 王春杨,孟卫东,周靖祥.高铁时代中国城市群空间演进:集聚还是扩散[J].当代经济科学,2018,40(3):103-114.

[6] 黄金川.基于辐射扩散测度的中国城市群发育格局识别[J].经济地理,2016,36(11):199-206.

[7] 曾鹏,庞基展.中国十大城市群中心城市经济扩散力比较研究[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2016, 48(2):122-131.

[8] 苏华,刘芳.中国西北地区城市群空间集聚与扩散水平分析[J].开发研究,2018,34(3):9-14.

[9] 叶玉瑶,张虹鸥.珠江三角洲城市群空间集聚与扩散[J].经济地理,2007,23(5):773-776.

[10] 柴攀峰,黄中伟.基于协同发展的长三角城市群空间格局研究[J].经济地理,2014,34(6):76-80.

[11] 胡勇军.极化效应:近代上海崛起对江南城市群的影响[J].江汉学术,2015,34(3):91-96.

[12] 卢梦甜,张凯选.京津冀城市群空间集聚与扩散发展态势[J].测绘与空间地理信息,2018,41(1):121-125.

[13] 张剑,雒占福.兰白西城市群空间集聚与扩散分析[J].现代城市研究,2015,30(3):104-110.

[14] 刘兆德,杨琦.山东半岛城市群地区空间极化及其影响因素研究[J].长江流域资源与环境,2011,20(7):790- 795.

[15] 方创琳.京津冀城市群协同发展的理论基础与规律性分析[J].地理科学进展,2017,36(1):15-24.

[16] 王振坡,朱丹,王丽艳.区域协同下京津冀城市群城市综合承载力评价[J].首都经济贸易大学学报,2018, 20(6):73-81.

[17] 李嬛.京津冀城市“等级-规模”分布演进及协同发展研究[J].经济问题探索,2017,38(12):126-131.

[18] 杨珍丽,唐承丽,周国华,等.城市群-开发区-产业集群协同发展研究——以长株潭城市群为例[J].经济地理,2018,38(1):78-84.

[19] 魏丽华.论城市群经济联系对区域协同发展的影响[J].地理科学,2018,38(4):575-579.

[20] 蒋敏娟.城市群协同治理的国际经验比较——以体制机制为视角[J].国外社会科学,2017,40(6):47-53.

[21] John Friedmann. Regional development policy: a case study of Venezuela[M]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1966:35-40.

[22] 孟祥林.雄安新区圈层辐射“四步走”与保定发展新思路[J].河北大学学报(社会科学版),2017,42(6):49-58.

[23] Myrdal, Gunnar. Economic Theory and Under- developed Regions[M]. London: Gerald Duckworth & Co.,1957: 53-58.

[24] 孟祥林.“广域徐州城市群”“3+4”发展模式及其对策分析[J].徐州工程学院学报:社会科学版,2018,33(1): 63-69.

[25] 孟祥林.西南城市群“成都-昆明”城市链发展对策——以昭通“扇叶形”城镇团为节点[J].西部经济管理论坛,2018,29(1):5-15.

[26] 孟祥林.“环首都贫困带”与“环首都城市带”:“三Q+三C”模式的区域发展对策分析[J].区域经济评论, 2013,29(4):60-67.

[27] 新华社.中共中央,国务院决定河北雄安新区设立[N].人民日报, 2017-04-02(1).

[28] 崔旭.“大保定”格局正式形成[N].保定日报,2015-05- 14(1).

[29] 孟祥林.京津冀“双核+双子”模式城市化进程研究[M].成都:西南财经大学出版社,2010:35-50.

[30] 陶长琪,齐亚伟.我国区域经济差距的空间演变趋势及其成因[J].徐州工程学院学报:社会科学版,2011, 26(5):44-47.

[31] 孟祥林.京津冀城市体系“第三极”的“四层次”格局发展构想[J].唐山师范学院学报,2018,40(5):75-83.

[32] 刘晓春.京津冀区域经济一体化研究[J].唐山师范学院学报,2010,32(3):102-104.

Polarization Effect, Diffusion Effect and Coordinative Methods in the Process of Urban Agglomeration Development

MENG Xiang-lin

(School of Marxism, North China Electric Power University, Baoding 071003, China)

In order to as soon as possible promote urban agglomeration from the polarization effect stage to diffusion effect stage to promote the balanced development in the hinterland, administrative power must be intervened to promote secondary center’s fast formation and to form a central development pattern in the hinterland. Beijing-Tianjin-Hebei collaborative development strategy and the setting-up of Xiong’an new district have effectively solved the problems caused by the polarization effect in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, have farsightedly planned the trajectory of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, have rapidly formed the efficient interactive structure among Beijing-Tianjin metropolitan, Xiong’an new district, Baoding and Shijiazhuang.

polarization effect; diffusion effect; urban agglomeration; Xiong’an new district; integrated development of Beijing- Tianjin-Hebei

F127

A

1009-9115(2020)02-0081-09

10.3969/j.issn.1009-9115.2020.02.016

河北省社会科学基金项目(HB17YJ091)

2019-07-09

2019-10-20

孟祥林(1969-),男,河北保定人,博士,教授,硕士研究生导师,研究方向为区域经济与城市发展。

(责任编辑、校对:刘俊萍)