中国台湾地区青少年网络欺凌的现状及危害

2020-06-04陈斯诗

陈斯诗

(中共厦门市委党校,福建 厦门 361000)

一、问题的提出

近年来,中小学校园欺凌事件频频见报,此类事件给欺凌者、受欺凌者和目击学生都产生了严重的心理影响,也给社会带来较大程度的焦虑和恐慌,甚至产生不稳定情绪。由于校园欺凌的严重危害性,世界各国均非常重视校园欺凌现象,并对此进行过较多调研。美国教育部和美国司法部联合公布的数据显示,2015年,约21%年龄处在12到18岁的学生被调查发现在学校中曾遭受校园欺凌[1]。中国的校园欺凌调查报告显示,不同地区欺凌行为发生比例差距很大,发生率最高的中部地区,欺凌比例高达46.23%[2]。从各地调查结果可见,校园欺凌现象比例较高,亟需引起重视。为应对校园欺凌现象,国务院督导委员会在2016年5月印发了《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,当年年底又出台了《教育部等九部门关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》。由此足可见我国对校园欺凌现象的重视和预防校园欺凌的决心。随着近年来互联网的快速发展和广泛使用,校园欺凌产生了新的形式和变化。

互联网的快速发展,给人们的生活带来了巨大的变化。截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,互联网普及率达61.2%[3]。在青少年群体中,网络普及率更高,超过80%的青少年具有较强的网络使用能力[4]。随着互联网时代的到来,作为校园欺凌的新形式——网络欺凌数量急剧增加。据共青团中央维护青少年权益部等联合发布的《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》,相对于遭遇网络色情信息骚扰和网络诈骗,青少年遭遇网络欺凌的比例最高,达71.11%,主要是遭遇网络嘲笑、讽刺和辱骂[4]。学者普遍认为网络欺凌有可能取代其他形式的欺凌,成为占据重要地位的主要校园欺凌形式,学校、家庭和社会应对此抱有高度警惕[5]。网络欺凌出现得较晚,目前关于网络欺凌的现状和危害的研究还远远不足。本研究以网络欺凌为切入点,展开现实和网络欺凌的对比,通过实证数据较全面地掌握网络欺凌现状,探讨网络欺凌危害,并提出相应对策建议。

二、文献回顾

校园欺凌一般也可被称为校园霸凌(Bullying),最早对校园欺凌进行较为系统研究的是在20世纪70年代英国,有部分学者敏锐地发现学校中存在着不同程度的学生之间的欺凌行为。到了80年代,美国学者也研究发现了类似的欺凌现象,这一现象引起关注是因为在多地都发生了因遭受欺凌而导致青少年自杀的事件[6]。学者们对校园欺凌有着不同的定义,目前接受度最高的是奥尔维斯(Olweus)提出的,所谓的欺凌是指当一个人反复地暴露在一个或更多他人的负面行为之下,这并非是偶然发生的,而是长期且多发性事件[7]。对校园欺凌的理解,需与校园暴力明确区分开。校园欺凌具有对象固定性、行为反复性、方式多样性、身心伤害性、行为人与被害人之间力量不平等等特征[8]。根据内容对校园欺凌进行划分,其主要类型可分为五种:言语欺凌(讥讽、贬抑、侮辱受凌者相关特征,传播受凌者不实谣言等)、肢体欺凌(恐吓、胁迫受凌者、甚至对其进行物理攻击等)、财务霸凌(强索受凌者之金钱、物品或损坏其财物等)、关系欺凌(透过操控社交关系的方式伤害受凌者,鼓吹他人一同排挤孤立受凌者、切断受凌者之社会联结等)和性欺凌(对于受凌者之性与性别相关议题嘲弄甚至伤害等)[9]。校园欺凌的危害性一直是此领域研究的重点。校园欺凌对欺凌者、受欺凌者和旁观者都具有严重的心理危害,尤其是对受欺凌者的危害最为显著。很多学者从实证角度证明,个体遭受欺凌,较容易产生心理方面的障碍,例如焦虑、沮丧、自我效能感下降和自尊感降低,更严重的会产生自我伤害、摧残,甚至自杀[10]。此外需要重视的是还存在许多潜在和长远的危害,长期影响表现为增加罹患抑郁症、精神分裂症等心理疾病的风险[9]。

对校园欺凌发生原因的解释可分为三个流派。一是从宏观角度进行结构功能探讨的结构功能理论,二是从微观的个体与个体互动的角度进行探讨的情境互动论,三是从社会控制的角度进行解释。结构功能理论流派认为,之所以发生校园欺凌是因为社会结构和功能的失范。按园欺凌乃是社会环境结构,包括社会环境、学校环境和家庭环境等外在因素对个体行为产生影响的结果。例如,低下的家庭社会经济地位、弱势的族群文化、缺损的家庭结构、不当的家庭教育等,以及失败的学校教育、不良的社区氛围、鱼龙混杂的网络环境等共同造成了校园欺凌事件的产生[11]。情景互动论的研究更注重欺凌事件中欺凌者、被欺凌者、目击者和老师家长等各类角色在事件中的角色、心理和行为。如针对欺凌者的标签理论认为,如果一个较为调皮甚至有些暴力的学生被老师和同学贴上“欺凌者”的标签,这种标签会影响他们在家庭、学校中被对待的方式,那么此标签将会对个体产生非常负面的影响,强化他们的欺凌行为,从而产生反复的欺凌行为[11]。又如,芬兰学者克里斯提娜也认为同伴互动形成的社会关系结构对青少年的欺凌行为选择以及行为模式的维持有着重要的影响[12]。社会控制流派则认为,和其他类型的犯罪一样,校园欺凌实质上是社会控制不足才产生的[13]。

网络欺凌作为新兴的校园欺凌方式,正随着互联网时代的发展而急速增加,危害也愈加显著,已引起了国内外广泛关注,成为学界研究的热点问题之一。关于网络欺凌的研究主要从网络欺凌的定义、测量、危害性和产生的原因等几个方面进行探讨。在网络欺凌的定义上,主要是强调其中介和传统欺凌方式的差别,是“通过电子信息的媒介”而对他人造成的欺凌现象,被喻为“看不见的拳头”[14],也可称为虚拟欺凌。在网络欺凌的测量上,和传统的现实欺凌一致之处在于,可从欺凌的内容进行测量,包括语言欺凌、财务欺凌、关系欺凌和性欺凌,不同的地方在于网络欺凌没有肢体欺凌内容。网络欺凌对受欺凌者的影响不是虚拟的,而是切实存在的,会给受欺凌者带来诸如不开心、生气、难过、害怕、痛苦、无助和沮丧,自尊降低,甚至自杀[15]。

现有相关成果给本研究提供了丰富的借鉴资源。校园欺凌的定义和类型划分为准确测量校园欺凌行为,提供了明确的测量指标。校园欺凌的危害性目前主要从心理层面进行探讨,关于个体具体的行为方面的研究较少,例如学业方面,这是本项目的第一个研究要点,即遭受欺凌是否会影响到个体具体行为。三种校园欺凌的解释理论能够启迪我们在处理校园欺凌事件时如何做到有效有力。结构功能理论启迪我们探讨欺凌行为的时候必须关注受欺凌者所处的家庭环境、学校环境。情境互动理论启迪我们在探讨校园欺凌时必须重视欺凌者和被欺凌者之间的关系,以及受欺凌者在互动中是否会成为潜在的欺凌者。社会控制理论启迪我们在探讨校园欺凌时,须重视政府介入的可行性和必要性,加强对校园秩序的管理和控制,可有效解决校园欺凌。网络欺凌作为新兴的欺凌方式,当前的相关研究仍较为不足,本文希望基于实证调研数据,通过对比传统的现实欺凌和网络欺凌,从而掌握网络欺凌的特点和危害性,为校园欺凌防控提供理论依据。中国的台湾地区较早开始关注校园欺凌,故本研究以台湾地区的数据作为讨论和分析的依据。

三、现实欺凌和网络欺凌的现状及对比

本研究所用的台湾国立成功大学师资培育中心组织调查的“网络恶势力:青少年网络霸凌之多面向研究”数据,于“学术调查研究资料库”下载所得。此项调查时间为2012年12月,调查对象为台湾地区小学五年级及初中一年级到三年级的学生,有效样本共收集853个(1)https://srda.sinica.edu.tw , srda@gate.sinica.edu.tw。笔者认为,随着互联网的快速发展,网络欺凌现象凸显,但是目前理论界和实务界对网络欺凌的研究尚显不足,本章将对比现实欺凌和网络欺凌的现状,以此展示目前网络欺凌的情况。

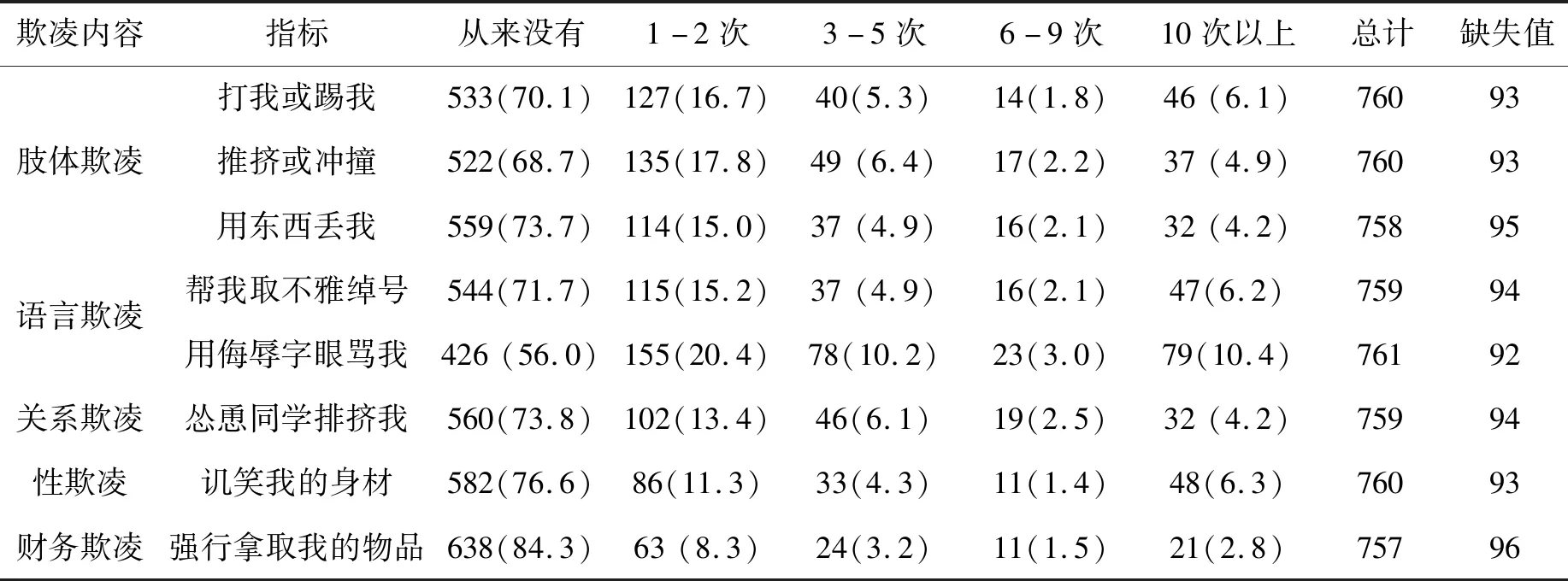

校园欺凌从欺凌的内容可分为语言欺凌、肢体欺凌、财务欺凌和关系欺凌和性欺凌。从中介的不同进行划分,可分两种,现实欺凌和网络欺凌。在调查中,询问了被访者“过去六个月内,你是否曾在‘网络上’或‘学校里’被人欺负?”具体指标如下:

按照欺凌的五种内容,现实霸凌的指标选取了曾经在“校园或实际生活中”被人“打我或踢我”、“推挤或冲撞”、“用东西丢我”、“帮我取不雅绰号,以有关我的家庭背景或外表来取笑我”、“用侮辱字眼来骂我”、“怂恿教唆同学或朋友排挤我(故意说八卦、坏话或打小报告)”、“讥笑、嘲讽批评我的身材(如波霸、大胖子)”、“强行拿取我的物品(作业、文具)或财务(手机、金钱、包等物品)”等8项指标。

表1 现实欺凌 单位:人(%)

如上表所示,被访者受到现实欺凌的比例是比较高的,受到一次欺凌的比例最高的高达44%,受到多次欺凌的比例,即高达三次以上的,最高的高达23.6%。遭遇不同内容的欺凌比例差别很大,在44%到15.7%之间。学生最常遭受的是语言欺凌,尤其是遭到“被侮辱性字眼辱骂”这一欺凌情况的比例非常高,常常遭受侮辱性辱骂,也就是遭到10次以上的被访者高达了10.4%。肢体欺凌也是较常遭遇到的欺凌方式,曾遭到“被推挤或冲撞”的个案占31.3%,多次遭到“被推挤或冲撞”的比例,即曾遭到三次以上的有13.5%。遭遇次数较少的为关系欺凌、性欺凌,遭到财务欺凌的比例最低。

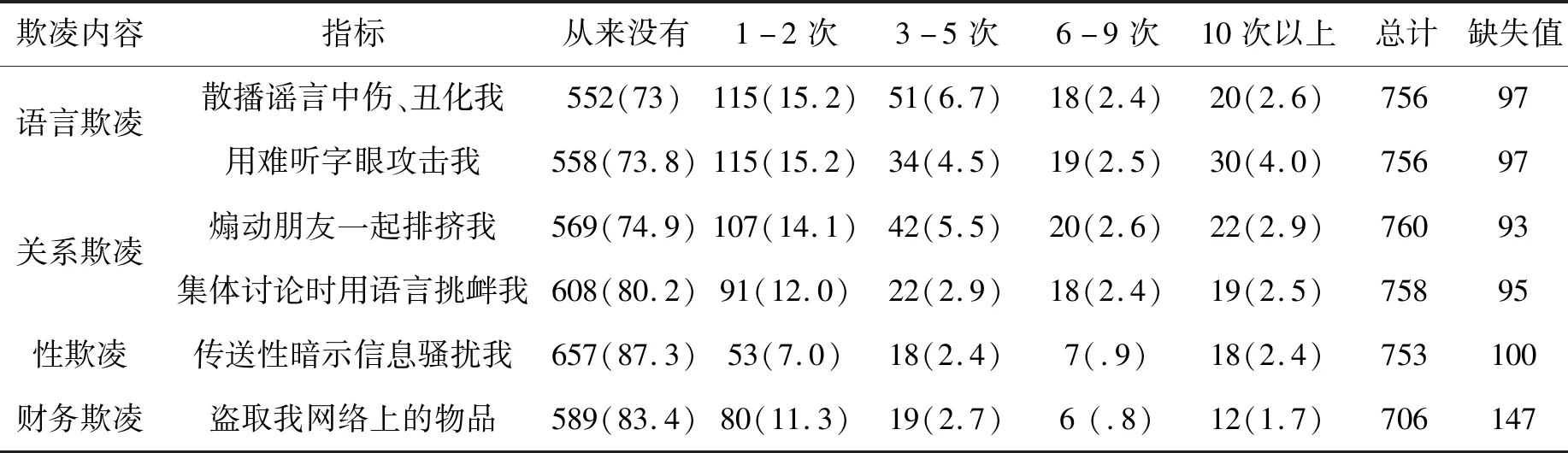

和现实欺凌不一样的地方在于,网络欺凌不会有肢体欺凌这一内容,所以按照欺凌的四种内容(已排除了肢体欺凌),网络欺凌的指标选取了曾经在手机或网络任何平台被人“散播八卦谣言或坏话来中伤、丑化我”、“故意说我的坏话煽动朋友一起排挤、封锁我”、“讨论或发表意见时,用语言挑衅我”、“用难听字眼取笑、贬抑、攻击我”、“盗取我网络上之前的物品”“传送还有性暗示、挑逗的讯息或谣言骚扰、贬抑我(如黄色笑话、色情图片、援交、一夜情和谁发生性关系等)”等6项指标。

表2 网络欺凌 单位:人(%)

如上表所示,12.7%到27%的被调查者表示他们在过去六个月内曾遇到不同内容的网络欺凌。遭遇到一次欺凌的比例最高的是“语言欺凌”,高达27%。曾遭到多次欺凌的(即六个月内遭遇三次以上的),语言欺凌和关系欺凌这两种欺凌内容的比较较高。性欺凌和财务欺凌的比例稍微较低,分别占12.7%和16.6%。

对比网络欺凌和现实欺凌,遭遇现实欺凌的比例比网络欺凌的比例稍微高一些,即在校园欺凌中,现实欺凌仍然是主要的欺凌方式。但是值得注意的是,网络欺凌已经开始呈现,而且比例不低,尤其是语言内容的欺凌方式,并且在财务欺凌上,通过网络方式的比例已经高于在现实中的比例,也就是随着互联网的广泛使用,青少年在网络上遭受物品损失的比例已经高于在现实中的比例,这是网络欺凌一个显著特征。这一些对比数据警醒我们,在当今信息化社会,需要提高对网络欺凌的重视。

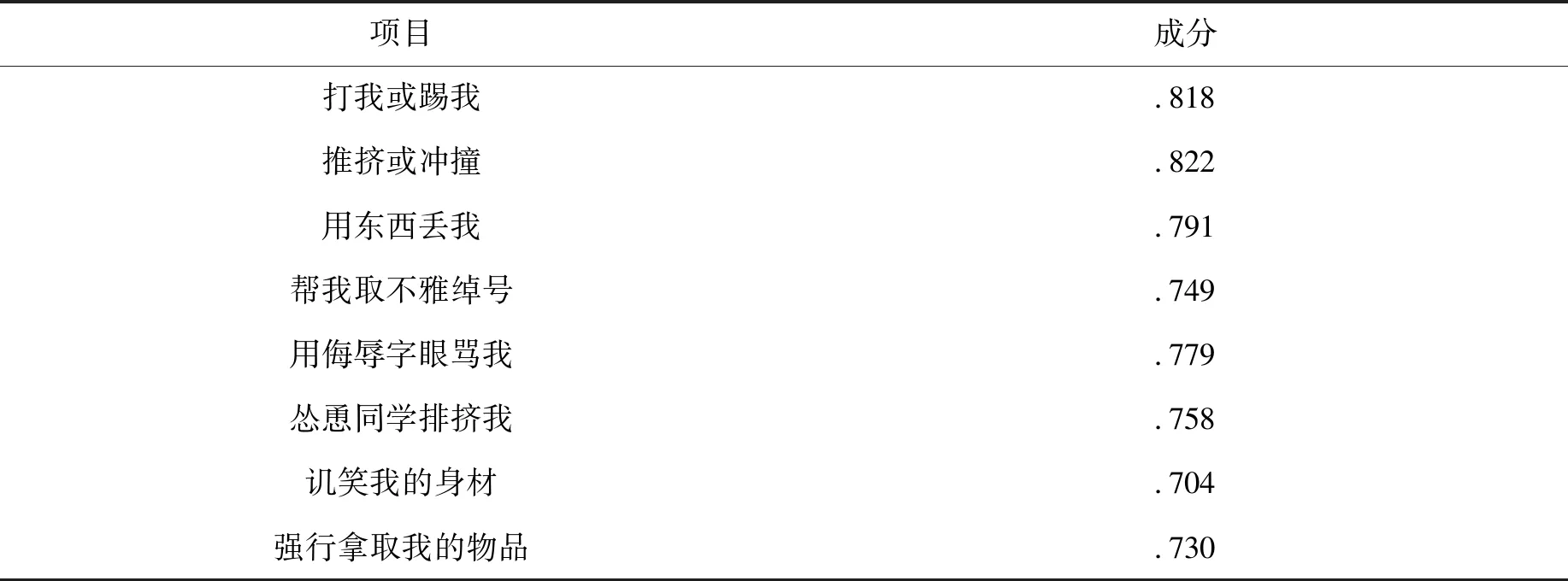

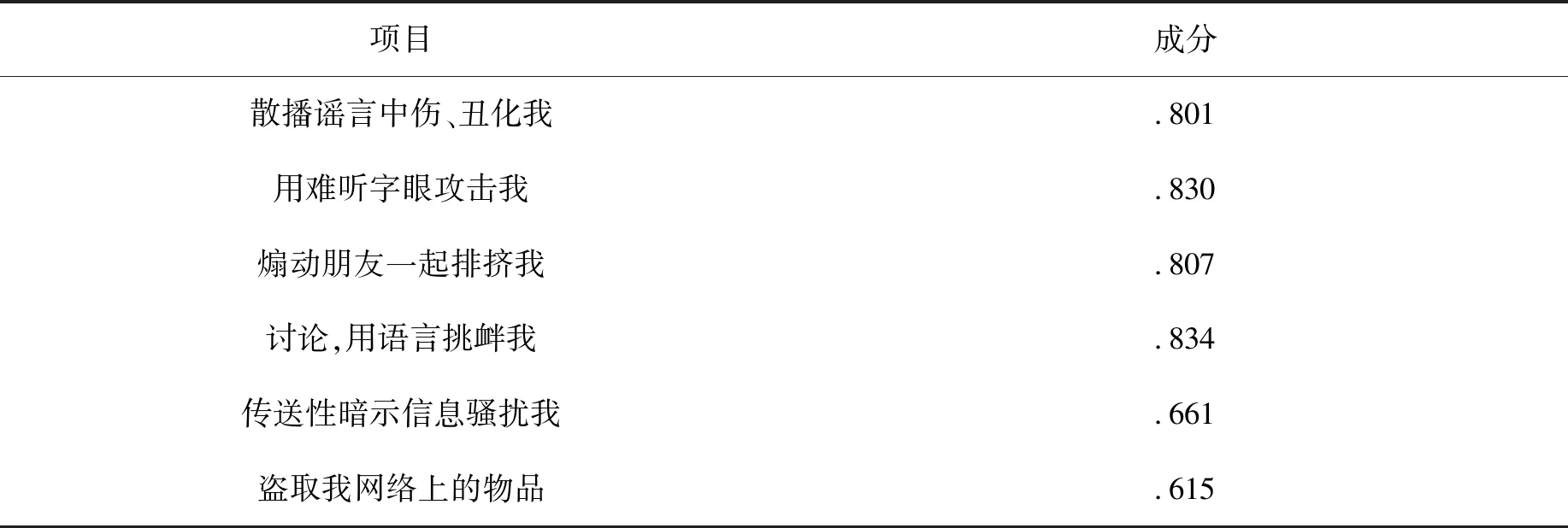

为了便于探讨遭遇现实欺凌和网络欺凌的危害性,分别对现实欺凌8项指标和网络欺凌的6项指标做因子分析,分别得到现实欺凌因子和网络欺凌因子,如表3和表4所示。

表3 现实欺凌因子

利用主成分分析法,对现实欺凌8项指标的进行因子分析,提出一个公因子,共提取59.3%的方差,每个指标成分如上,均超高70%,特征值为4.744,经过巴特利特检验,近视卡方为3368.551,呈现高度显著性(P=0.000),因此公因子可以较好地代表这些指标,将此命名为现实欺凌因子,因子得分越高,则说明受现实欺凌的频次越高。

表4 网络欺凌因子

利用主成分分析法,对网络欺凌6项指标的进行因子分析,提出一个公因子,共提取58.2%的方差,每个指标成分如上,均超高60%,特征值为3.492,经过巴特利特检验,近视卡方为1793.180,呈现高度显著性(P=0.000),因此公因子可以较好地代表这6项指标,将此命名为网络欺凌因子,因子得分越高,则遭遇到网络欺凌的频次越高。

四、现实欺凌和网络欺凌的危害及对比

校园欺凌的危害随着媒体的报道受到了公众的关注和热议。主要是因为校园欺凌行为的恶劣性颠覆公众常识,大家对青少年为何会实施暴打、脚踹、烟头烫等行径感到惊愕。其次是对未来一代的隐忧,对实施者、受欺凌者和目击者都感到担心[10],其中对受欺凌者的心理影响尤其担忧。现有很多研究已经深入揭示了欺凌事件会对受欺凌者的心理健康产生严重的负面影响,但是关于是否会影响到个体的行为研究尚较少,尤其是网络欺凌对个体的此种影响的研究更少。所以本文探讨受欺凌经历是否会影响到个体的行为,主要是学业上的专注力和是否会欺凌其他人,并对网络欺凌和现实欺凌不同遭遇经历进行对比。

(一)现实欺凌和网络欺凌对青少年课堂专注力有显著负面影响

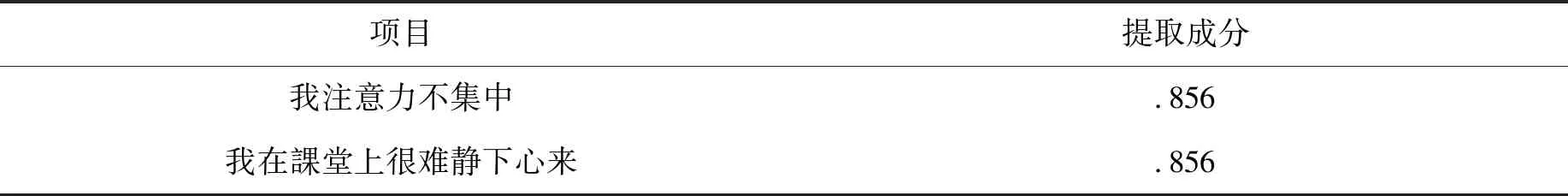

青少年正处于学习的重要阶段,学习是他们人生阶段最重要的事情之一,也是他们在学校所进行的主要活动。那么受欺凌经历是否会影响到他们的学业呢?学业的优良与青少年在课堂上的专注力密切相关。本研究通过课堂表现两个指标来测量青少年的学习能力。一是询问了被访者是否会觉得“我注意力不集中”。二是询问被访者是否会觉得“我在课堂上很难静下心来”。答案从少到多为“从不”、“很少”、“有时”和“总是”,依次赋值1到4分,得分越高,则学习能力越差。经过统计,总是认为自己注意力不集中的有81人,占9.6%,有时这样认为的有403人,占47.9%,很少这样认为的人数为270,占32.1%,从不这样认为的占10.3%。总是认为自己在课堂上很难静下心的占8.2%,有时这样认为的占33.7%,很少这样认为的占34.6%,从不这样认为的占23.5%。数据分析可知,处在青少年阶段的学生认为自身注意力不够专注的比例不低,总是觉得和有时觉得“注意力不集中”者超过50%,总是觉得“课堂上难以静下心”和有时这样觉得,超过40%。为了便于对青少年注意力和欺凌经历进行相关性分析,首先对两个注意力测量指标进行因子分析,简化为课堂注意力因子,因子得分越高,则注意力越不集中。结果如下:

通过因子分析,简化成一个指标“课堂表现因子”。特征值为1.466,总的可以解释73.29%的方差,说明两个指标拟合度非常好。

表5 课堂注意力因子

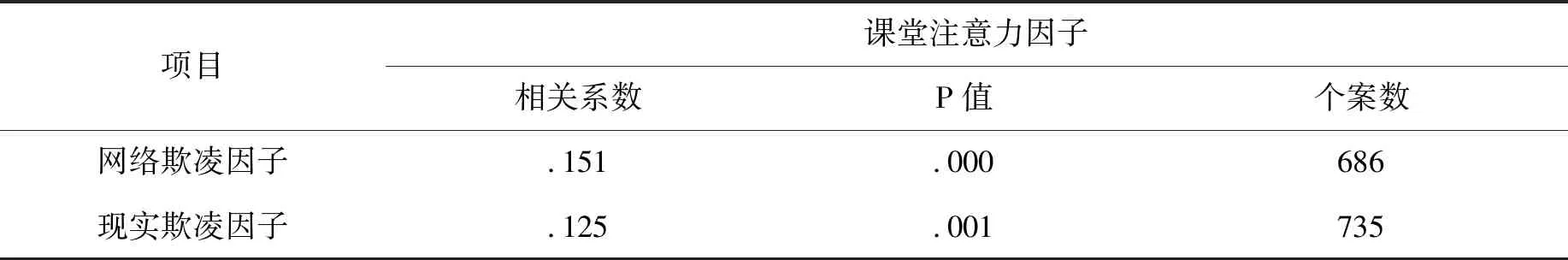

为了探讨受欺凌经历和课堂注意力的关联,分别做网络欺凌因子和课堂注意力因子相关分析;做现实欺凌因子和课堂注意力因子相关分析,并进行检验。

表6 受欺凌经历和课堂注意力关联

从上表可知,受欺凌经历和课堂注意力显著相关。网络欺凌经历和课堂注意力的皮尔逊相关性系数为0.151,进过检验,P值为0.000,呈高度显著性,这说明受到网络欺凌越多的青少年,课堂注意力越差。同理,现实欺凌因子和课堂注意力也显著相关。并且我们对比了网络欺凌和现实欺凌,发现网络欺凌因子对课堂注意力影响稍大于现实欺凌因子(0.151>0.125)。

(二)现实欺凌和网络欺凌经历对青少年实施欺凌行为密切相关

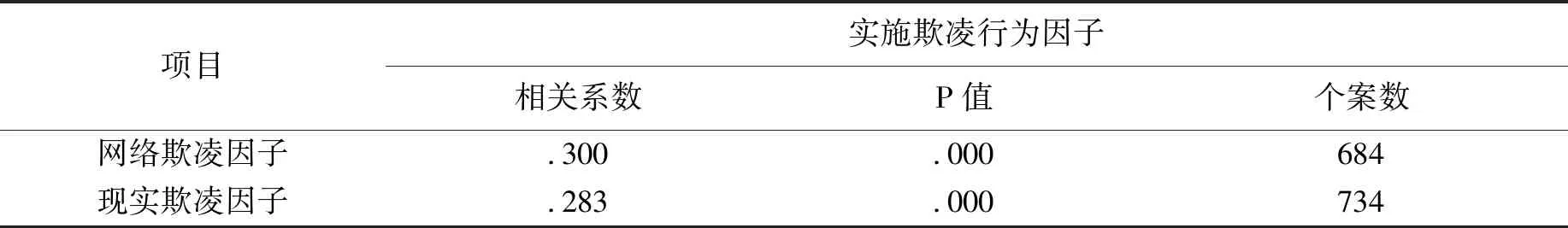

有些研究认为,遭遇欺凌经历会导致个体进行报复性欺凌他人。主要是因为被欺凌者如果在心理上没有得到很好的调适,则在日后容易导致对威胁与权力的过激反抗,从而成为下一个欺凌者来维护自己的权益或者赢得自己的地位认可[8]。这些研究提出的是现实中遭受欺凌经历会有此危害,那么网络欺凌是否也会对个体实施欺凌行为产生影响呢?调查中询问了被访者“过去六个月内,你是否在网络或学校里欺负别人?”回答“是”的有181人,占21.8%,回答“否”的有650人,占78.2%。在181位欺凌者中,实施现实欺凌的有159人,实施网络欺凌的有130人。可见大部分的欺凌者既通过现实也通过网络对他人实施欺凌。网络在生活和学习中的广泛运用,给欺凌者增加了实施欺凌的新的方式,并且相对于现实欺凌,是一种成本更低更便捷的欺凌方式。为了探讨受欺凌经历和实施欺凌行为是否存在关联,分别做网络欺凌因子和实施欺凌行为相关分析;做现实欺凌因子和实施欺凌行为相关分析。

表7 过去六个月内,你是否曾在网络或学校里欺负别人?

从上表可知,受欺凌经历和实施欺凌行为显著相关。网络欺凌经历和实施欺凌行为的皮尔逊相关性系数为0.300,经过检验,P值为0.000,呈高度显著性,这说明受到网络欺凌越多的青少年,越有可能实施欺凌他人的行为。同样,现实欺凌因子和实施欺凌也显著相关,这数据再一次论证了之前学者的研究。并且对比网络欺凌和现实欺凌,可以发现网络欺凌因子对实施欺凌行为影响稍大于现实欺凌因子(0.300>0.283)。

用破窗理论和文化传递理论可以较好地解释为何遭受欺凌经历的青少年容易变成新的欺凌实施者。破窗理论认为,社会出现无序与出现犯罪之间有直接联系。美国政治学家威尔逊和犯罪学家凯琳根据心理学家津巴多的实验总结出,环境可以对一个人产生强烈的暗示性和诱导性。窗户玻璃被人打碎而没有立即修补并惩戒破坏者,就会有更多的人受到暗示性纵容去打碎更多的玻璃,并将越轨行为升级[13]52。所以当个体遭受到被欺凌经历时,若看到实施欺凌的人并没有受到严厉的处罚,这时对他会产生这一个规则是被破坏的暗示,将诱导他去实施下次欺凌,加上网络欺凌方式的出现,增加了欺凌途径,降低了欺凌的成本,导致欺凌行为的增加。文化传递理论认为,社会文化塑造个体的行为模式,而个体的行为模式又反映着其接受并认同的文化特质[16]。就像欺凌文化一样,受欺凌者会从欺凌经历中习得欺凌文化,失范的欺凌者给受欺凌者提供了不良的参照群体,从而导致欺凌的再一次实施。 因此,现实欺凌和网络欺凌对青少年行为中的学业专注力和实施欺凌行为有着显著关联。对比于现实欺凌,网络欺凌经历和青少年行为的关联稍大于现实欺凌经历。这警示我们在互联网快速发展的今天,网络欺凌已经成为校园欺凌的一种主要方式,并且网络欺凌和现实欺凌一样,都具有非常显著的现实危害性,危害到受欺凌者的行为。

五、对策建议

随着互联网快速发展,校园欺凌的形式更加多样,网络欺凌也随之出现。网络欺凌的产生既给受欺凌者造成严重的心理伤害,也带来了严重的行为上的伤害。欺凌事件在互联网上的传播不仅给受欺凌者带来消极影响,也会引起广泛的社会舆论,甚至引发社会的不稳定。因此,亟需提高社会治理能力和学校管理能力,降低欺凌事件的危害性。

第一,亟需提高对网络欺凌的重视。网络欺凌是通过网上实施的一种欺凌方式,虽然是在虚拟世界发生的,但其会对青少年的现实世界带来严重影响。例如,通过网络实施的财务欺凌,会导致青少年实际财务的损失。网络欺凌也确实影响到受欺凌者的个体行为,并且这种影响力和现实欺凌相比,甚至更加严重。再者,随着互联网的快速发展,互联网的使用深入青少年整个的学习、生活和娱乐之中。网络课程、社交网络和网上游戏俯拾皆是,网络虚拟生活已经成为了每个青少年不可或缺的一部分,这也使得作为生活中新的欺凌方式的网络欺凌成为可能。与这种现实情况相反的是,当前不论是理论界还是相关实务部门,对网络欺凌的重视程度并不高。因此,整个社会需深刻意识到网络欺凌虽说是虚拟世界发生的事情,却会产生严重实际危害性,从而尽快提高对网络欺凌的重视。

第二,对受欺凌者要着重进行行为引导。虚拟的和现实的受欺凌经历都确实影响到个体,包括学业上的专注力,而学业是作为学生的青少年当前最重要的任务。因此,当欺凌事件发生时,学校和家长需要有意识地加强对青少年学业上的关注和辅导,帮助他们走出受欺凌的负面影响。

第三,对欺凌行为要采取有效的处理措施。受欺凌经历很可能会产生新的欺凌实施者。这一发现警醒我们,如若不能处理好欺凌事件,不仅让欺凌者,也让受欺凌者认识到欺凌行为不是严厉禁止的,那么就会产生新的欺凌事件,导致恶性循环。要处理好欺凌事件需从国家、社会、学校和家庭四个维度一起努力。从社会控制论的角度出发,国家需要承担起立法、追责的责任,特别是针对网络欺凌有着虚拟发生、现实危害、较为隐秘、实施容易、成本较低等新特点,提出具有针对性的应付办法。文化传递理论认为文化是可传递的,因此社会需要承担起宣传正能量,树立正确社会风气的责任,使得正确的青少年价值观可以通过社会宣传与塑造出来。学校则需要加强青少年的法治教育、品德教育和偏差行为防治及被害预防宣传,提高发现欺凌事件能力,例如设置投诉电话、电子邮箱、举行校园生活普查问卷。欺凌事件一经发现就要及时处理[17]。家庭层面则要求家长和青少年、学校都要建立起紧密的联系,提高自身发现欺凌或应对欺凌行为的能力。