豫雍之辨与汉赋地理铺写的转捩

2020-06-04赵金平

赵 金 平

(陕西师范大学 文学院,西安710119)

西汉初年和东汉初年都因建都洛阳还是长安发生了激烈的争论,刘邦本欲都洛阳,但是听了娄敬和张良的建议后,立即决定建都长安;东汉初年,以杜笃等为代表的西土士人主张迁都长安,而主张建都洛阳的班固、傅毅等人予以强烈的反驳,由此引发了著名的迁都之争,也激发了京都赋创作的高潮。在这场迁都之争中,讨论的焦点除了都城的建制及其政治文化外,更重要的是对雍州与豫州地理形势的书写,并赋予二者不同的内涵。豫雍之辨中对雍州、豫州地理形势的全方位铺写,成为汉赋地理书写的重要转折点,使人文地理因素成为地理书写的重要内容,并在一定程度上促进了汉代地理的发展。目前,研究者对汉赋中雍州与豫州的地理描写进行了有益的探索,然多集中于对汉代京都赋中长安、洛阳地理形势与都城选址关系的探讨①如:曹胜高师对汉代京都赋中迁都之争的社会背景等进行了全面的探究,其中对长安、洛阳的地理形势和文化取向与都城选址的关系进行了全面深入的剖析(曹胜高《汉赋与汉代制度:以都城、校猎、仪礼为例》,北京大学出版社2006年版,第16-66页)。郝永对汉唐京都赋都址观从地理优势到仁政王道的转变作了探析(郝永《汉唐京都大赋都址观及其铺陈表达》,《贵州社会科学》2017年第10期),等。,尚未全面观照豫雍之辨与汉赋地理书写转变的关系,也未对汉赋地理书写内容的变化及其动因进行深入的探析。本文尝试对此问题作一探讨。

一 雍州地理铺写及其认知

“雍州”乃古九州之一,关于其称名,大致有四种说法。一是“四山之地”,《汉书·地理志》:“雍,秦惠公都之”,颜师古注引应劭曰:“四面积高曰雍。”②班固《汉书》,中华书局1962年版,第1547-1548页。又,《释名·释州国》:“雍州,在四山之内。雍,翳也。”③毕沅疏证《释名疏证》,中华书局1985年版,第42页。二是“阳气不及,阴气壅遏”之地,《晋泰康地志》:“雍州西北之地,阳所不及,阴气壅遏,故以为名。”①李昉等《太平御览·州郡部》,中华书局1960年版,第797页。三是因雍山和雍水得名,《禹贡会笺》:“凤翔府城西北有雍山,雍水出焉,雍州之名以此。”②徐文靖撰《禹贡会笺》,见:李勇先主编《禹贡集成》(第3册),上海交通大学出版社2009年版,第631页。四是雍水为泽。侯丕勋、刘再聪认为前三说乃后世附益之说,“雍”是“渭水支流之一的汧水被壅塞而成的‘泽薮’”,雍州的称名,极有可能源于此。③侯丕勋、刘再聪主编《西北边疆历史地理概论》,甘肃人民出版社2008年版,第2-3页。雍州的中心区域关中之地,是周朝的核心统治区域,并立都丰镐。自平王东迁,秦襄公被封为诸侯之后,秦人便越过陇山,进入关中,先后建都于汧邑、汧渭之会、平阳,后经近百年战争,夺取关中西部土地,立都雍城,开始进入一个新的发展时期。④秦缪公“广地益国,东服强晋,西霸戎夷”,见:司马迁《史记·秦本纪》,中华书局1959年版,第194-195页;“秦国只有在建都雍城后,才真正揭开其争霸中原、称雄海内的历史画卷,也只有在此以后,秦族才真正跨入了中华民族大家庭的行列”,见:王学理等《秦物质文化史》,三秦出版社1994年版,第71页。同时,雍城是秦君陵寝和宗庙所在,加之其与关中的地理形势相似,皆为“四面积高”之地,故《禹贡》成书之时⑤《禹贡》成书年代有多种说法,主要有三种观点:一是成书于西周时期,以王国维的《古史新证》(湖南人民出版社2010年版)、辛树帜的《禹贡新解》(农业出版社1964年版)等为代表;二是成书于春秋时期,以康有为的《孔子改制考》(中华书局1958年版)、王成组的《从比较研究重新估定禹贡形成时代》[《西北大学学报(人文科学)》1957年第4期]等为代表;三是成书于战国时期,以顾颉刚的《论今文尚书制作时代书》(《古史辨》第一册,1926年6月朴社印行,上海古籍出版社1982年重印)、史念海《论〈禹贡〉的著作时代》[《陕西师大学报(哲学社会科学版)》1979年第3期]等为代表。可见,《禹贡》最晚在战国时期已经成书。,将东至西河,南至黑水的广大区域称为“雍州”,故雍州的称名或与雍城有莫大的关系。然九州之“雍州”,是假想的以自然地理划分的行政区域。自周秦至两汉时期,雍州并不是行政区划,直至汉末,才成为州一级的行政区划。雍州以其优越的地理条件,成为西周、秦、西汉的立都之所,且王朝各自达到鼎盛。在汉赋豫雍之辨中,主张或认同建都长安者,主要从山河形势、经济状况以及成就霸业的角度,对雍州的地理形势进行了全方位的铺写。

(一)四塞之地,山河险阻

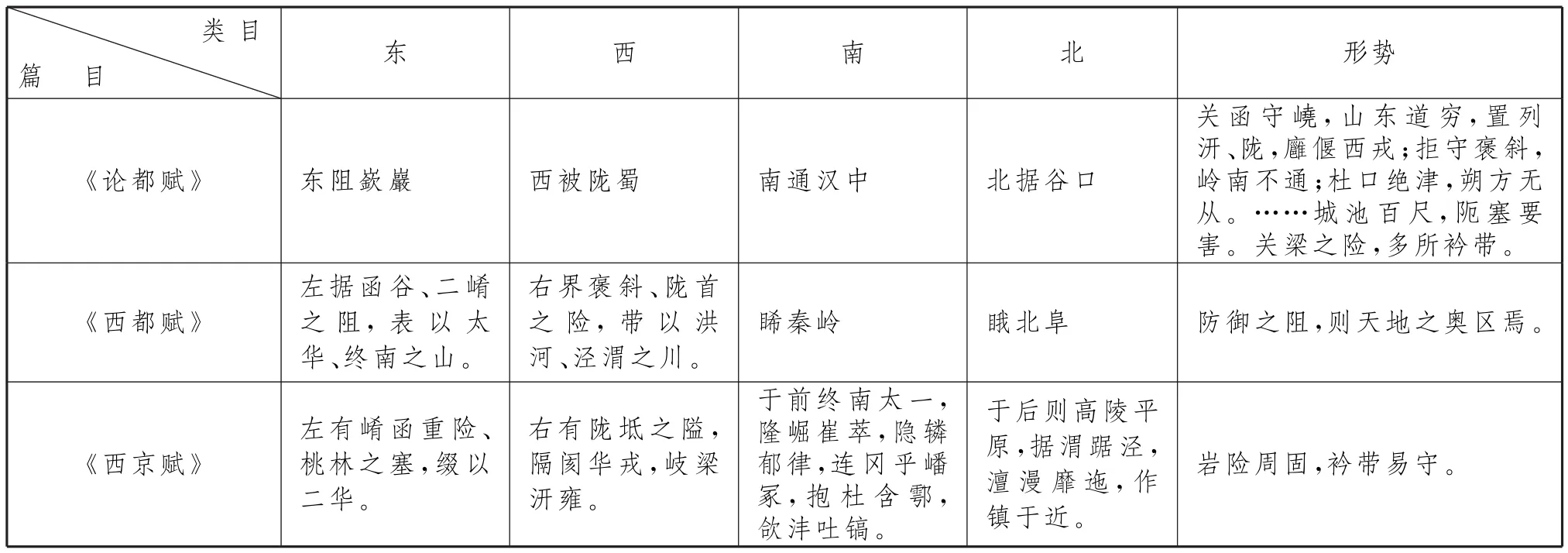

都城地址的选择对地形条件有极高的要求,都城周边的高山大川是防御外敌和制衡国中的重要的天然屏障。雍州之地,被称为“四塞之地”,苏秦说秦惠王曰:“秦四塞之国,被山带渭,东有关河,西有汉中,南有巴蜀,北有代马,此天府也。”⑥司马迁《史记·苏秦列传》,第2242页。且雍州山河险阻,《地理通说》:“东自同、华,略河西北;西自岐、陇,会原极于此,尽其地,挟沣、灞,据函、崤,方千里,得百二之固。”⑦李昉等《太平御览·州郡部》,第797页。凭借山河的险阻,雍州尤其是关中之地成为都城选址的理想之地,且西周、秦、西汉都在这里建都,并历经繁盛与显耀,成为建都此处的成功案例。汉赋中,认可或主张建都长安者,对雍州的地理形势进行了全方位的铺陈,如《论都赋》《西都赋》《西京赋》⑧分别见:费振刚等校注《全汉赋校注》,广东教育出版社2005年版,第387页;班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,中州古籍出版社1991年版,第4-5页;张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,上海古籍出版社1986年版,第21、90页。:

篇 目类目 东 西 南 北 形势《论都赋》 东阻嶔巖 西被陇蜀 南通汉中 北据谷口关函守嶢,山东道穷,置列汧、陇,廱偃西戎;拒守褒斜,岭南不通;杜口绝津,朔方无从。……城池百尺,阨塞要害。关梁之险,多所衿带。《西都赋》左据函谷、二崤之阻,表以太华、终南之山。右界褒斜、陇首之险,带以洪河、泾渭之川。睎秦岭 睋北阜 防御之阻,则天地之奥区焉。《西京赋》左有崤函重险、桃林之塞,缀以二华。右有陇坻之隘,隔阂华戎,岐梁汧雍。于前终南太一,隆崛崔萃,隐辚郁律,连冈乎嶓冢,抱杜含鄠,欱沣吐镐。于后则高陵平原,据渭踞泾,澶漫靡迤,作镇于近。岩险周固,衿带易守。

在长安定都,东面有崤山、函谷关、太华山、终南山、桃林塞等高山和要塞,崤山以东的敌人无法攻进来;西面有陇山、岐山、梁山、汧山、雍山等高山和黄河、泾水、渭水等大川,将“中国”与西部的戎狄等部族隔绝开来;南面有秦岭及其主要山脉如终南山、太一峰等,守住褒斜道,秦岭以南的路就不通;北面有谷口等高山以及黄河、渭水、泾水等大河,朔方郡之外的敌人就无从下手。赋家在东(左)、西(右)、南(前)、北(后)的地理方位中,全方位地铺写了长安四周的山河险阻。险要的山河和重要的关口,既构成地理防御优势,也有利于控制崤山以东的地区。故在赋家看来,雍州之地“得之者强,据之者久。流长则难竭,柢深则难朽”①张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第90页。。然而这并非赋家的创见,在西汉初年都址的选择中,对此已有讨论,如刘敬认为高祖以武力攻取天下,应该都关中:

且夫秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之众可具也。……陛下入关而都之,山东虽乱,秦之故地可全而有也。夫与人斗,不搤其亢,拊其背,未能全其胜也。今陛下入关而都,案秦之故地,此亦搤天下之亢而拊其背也。②司马迁《史记·刘敬传》,第2716页。

雍州的山河险阻成为定都关中的重要因素。张良亦认为关中的地理形势“左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而守,独守以一面东制诸侯”③司马迁《史记·留侯世家》,第2044页。,从军事战略的角度,认为关中险要的地理形势符合建都的要求和当时的天下形势,故汉高祖刘邦“即日车驾”定都关中。

在汉赋豫雍之辨中,主张都西的赋家对雍州的地理形势,尤其是长安周边高山大川的铺写,既是对西京周边山河形势的客观描写,也意在凸显雍州的地理形势契合建都的需求,凭借险要的高山大川,既可以防御外敌入侵,也可以控御全国。

(二)天府陆海,经济富庶

都城的选址亦需良好的经济基础。管仲认为:“能为霸王者,盖天子圣人也。故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者,乡山,左右经水若泽,内为落渠之写,因大川而注焉。”④黎翔凤《管子校注·度地》,中华书局2004年版,第1050-1051页。肥沃的土地、便利的灌溉成为都城选址的重要条件,可使国都立于不败之地。雍州之地,有“天府陆海”之称,“关中自汧、雍以东至河、华,膏壤沃野千里,自虞夏之贡以为上田”⑤司马迁《史记·货殖列传》,第3261页。;“汉兴,去三河之地,止霸产以西,都泾渭之南,此所谓天下陆海之地”⑥班固《汉书·东方朔传》,第2849页。。河流环绕,沃野千里,物产丰富,有“陆海”之称的雍州之地,凭借自给自足的良好经济条件,满足了建都立国的要求。在汉赋的豫雍之辨中,汉赋作家对雍州作为都城的经济环境也进行了铺写。主要从土地质量、灌溉便利、物产丰富等方面来铺写雍州优越的经济环境。

一是优越的农耕条件。赋家主要从两个方面进行铺写。首先,土地肥沃。如《论都赋》写雍州“厥田惟上。沃野千里,原隰弥望。……厥土之膏,亩价一金。田田相如,鐇株林。火耕流种,功浅得深”⑦费振刚等《全汉赋校注》,第387页。,土壤质量高,且沃野千里,适合农作物的生长;《西都赋》“华实之毛,则九州之上腴焉”⑧班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第4页。,认为雍州的耕地在九州中属第一等;《西京赋》“尔乃广衍沃野,厥田上上,寔为地之奥区神皋。……徒以地沃野丰,百物殷阜”⑨张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第22、90页。,亦言土壤肥沃,沃野千里,物产丰饶。其次,灌溉便利。如《论都赋》云“滨据南山,带以泾、渭。……畎渎润淤,水泉灌溉,渐泽成川”⑩费振刚等《全汉赋校注》,第387页。,《西都赋》云“商洛缘其隈,鄠杜滨其足,源泉灌注,陂池交属……下有郑白之沃,衣食之源,提封五万,疆场绮分,沟塍刻镂,原隰龙鳞,决渠降雨,荷插成云,五谷垂颖,桑麻铺棻。东郊则有通沟大漕,溃渭洞河,泛舟山东,控引淮湖,与海通波”⑪班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第8页。,不仅有泾水、渭水等天然河流可以利用,还有郑国渠、白渠等人工河渠可以灌溉田地万顷。优质的土地和良好的灌溉条件,使农业生产能力出众,既满足了都城人们的生活所需,也能保证战时的物资供应。

二是物产丰富,主要表现在以下几个方面。首先,农作物繁盛:“保殖五谷,桑麻条畅。……号曰陆海,蠢生万类。楩枏檀柘,蔬果成实。”①费振刚等《全汉赋校注》,第387页。肥沃的土地,可以种植多种农作物,有“陆海”之称。其次,植被丰富,森林资源富足:“幽林穹谷,陆海珍藏……竹林果园,芳草甘木,郊野之富,号为近蜀。”②班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第8页。史念海指出,关中平原自西周至秦汉,还有很多森林,有“平林”“中林”“棫林”“桃林”等,“至于关中平原北面的北山和南面的秦岭更是林木蔚然,葱茏郁秀……至于更远的陇山以西,也是森林广被,遍布于渭河上游各地。……汉时关中有‘陆海’之称”。③史念海《中国古都与文化》,中华书局1998年版,第278-279页。再者,其他的自然资源也十分丰富。雍州之地“北有胡苑之利”④司马迁《史记·留侯世家》,第2044页。,可以牧养良马;西南通巴蜀之地,有丰富的物产,其矿产资源丰富,“其中则有玉石嶜岑,丹青玲珑……于近则有瑕英菌芝,玉石江珠。远则有银铅锡碧,马犀象僰。西有盐泉铁冶,橘林铜陵”⑤扬雄著、张震泽校注《扬雄集校注》,上海古籍出版社1993年版,第1页。,还有闻名天下的蜀锦。这些丰富的物产都可为京都提供源源不断的物资。

在汉赋豫雍之辨中,赋家对雍州农耕条件与物产资源的夸饰,意在显示雍州经济的富庶。良好的经济条件,不仅可以提供都城的物资需求,而且可以满足战时物资的自给自足,是建都的理想之地。

(三)用武之国,成就霸业

“古者,为国必察土地,山陵阻险,天时地利,然后可以王霸。故制地城郭,饬沟垒以御寇固国。”⑥桓宽《盐铁论·险固》,上海人民出版社1974年版,第104页。自然山河和农耕条件是建国立业的重要因素,且有重要的军事战略价值,据此利于成就霸业,控御全国。汉赋作家也主要从山河形势和经济状况两个方面着重叙写了在雍州之地立都的优越条件,其目的在于宣扬关中建都的得天独厚的自然地理条件,可为用武之国,是成就霸业之地。《论都赋》云:“夫雍州本帝皇所以育业,霸王所以衍功,战士角难之场也。……用霸则兼并,先据则功殊;修文则财衍,行武则士要;为政则化上,篡逆则难诛;进攻则百克,退守则有馀:斯固帝王之渊囿,而守国之利器也。”⑦费振刚等《全汉赋校注》,第387-388页。杜笃认为凭借山河险阻和经济富庶等自然地理方面的条件,据雍州之地,进可攻,退可守,是帝王创立基业和霸王建立功业的好地方,并在赋中用秦据此并吞天下、西汉据此创国立业的辉煌功业来加以佐证。

汉人对雍州地理形势与成就霸业的关系早有认知,且以西周和秦立都关中取得成功为参照,进行了经验总结。如在西汉初年选择都址的过程中,刘敬建言高祖都西,其中,关中险要的地势和丰饶的物产,成为重要的因素,并认为立都关中,就扼住了天下的咽喉,进可以控制山东地区,退可以保全和占有秦地。其说辞着眼于军事攻防与成就霸业,故汉高祖刘邦决定都西。这种军事霸业理念下的雍州地理形势分析,司马迁亦有论析:“夫作事者必于东南,收功实者常于西北。故禹兴于西羌,汤起于亳,周之王也以丰镐伐殷,秦之帝用雍州兴,汉之兴自蜀汉。”⑧司马迁《史记·六国年表》,第686页。以禹、汤、周、秦和汉为例,说明兴兵于他处,而建国立业必于秦地,以此来说明雍州地理形势在建国立业中的重要性。《汉书》中亦有论述:“秦,形胜之国也,带河阻山,悬隔千里,持戟百万,秦得百二焉。地势便利,以其下兵于诸侯,譬犹居高屋之上建瓴水也。”⑨班固《汉书·高帝纪》,第59页。言秦地险固,且居高临下,二万人足敌诸侯百万人也。

后世对在雍州建国立业的形势也进行了分析。如顾祖禹纵观历史上建都立国的成功与失败,认为“陕西据天下之上游,制天下之命者也。是故以陕西而发难,虽微必大,虽弱必强,虽不能为天下雄,亦必浸淫横决,酿成天下之大祸”①顾祖禹《读史方舆纪要》,中华书局2005年版,第2449页。,并以岐周灭商,秦并六国,汉高祖定三秦而成帝业,李唐入长安定天下等加以说明;并认为自古以来,“为天下祸者,往往起于陕西。东汉当承平之际,而羌、胡构乱于西垂,故良将劲卒尽在河、陇间”②顾祖禹《读史方舆纪要》,第2451页。。又劳堪《京师形势说》:“夫周、汉建都西北,地资建瓴之险,人藉风气之劲,天下莫之竞焉。”③顾炎武《天下郡国利病书》,《顾炎武全集》第十二册,上海古籍出版社2011年版,第32页。皆基于史实与经验,强调地理因素在建国立业中的重要地位,将雍州地理形势与军事霸业紧密联系在一起。

二 豫州地理铺写及其认知

“豫州”亦为古九州之一,是《禹贡》设想中的行政区划。关于“豫州”的称名,主要有两种解释。一是安逸、丰饶,《晋书·地理志》云:“豫州。……豫者舒也,言禀中和之气,性理安舒也。”④房玄龄等《晋书·地理志上》,中华书局1974年版,第420页。二是秩序,《春秋元命苞》载:“鉤鈐星,别为豫州,豫之为言序也。言阴阳分布,各得处也。”⑤欧阳询《艺文类聚》,汪绍楹校,上海古籍出版社1965年版,第114页。其范围“荆、河惟豫州”⑥孔安国传、孔颖达疏《尚书正义·禹贡》,北京大学出版社1999年版,第151页。,大致在伏牛山以东,荆山和黄河间的广大区域。西汉武帝时,豫州为十三部刺史之一。东汉定都洛阳,豫州成为王朝的核心区域。汉赋主要从天下之中的地理位置、四通八达的便利交通以及豫州之地的人文化成三个方面对洛阳及其周边区域进行了铺写,论证和阐发洛阳比长安更适合建都。

(一)天下之中,统制四方

都城应位于天下中心的观念由来已久。《诗经·商颂·殷武》:“商邑翼翼,四方之极。”毛亨传曰:“商邑,京师也。”郑玄笺:“极,中也。商邑之礼俗翼翼然可则效,乃四方之中正也。”⑦毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏《毛诗正义》,北京大学出版社1999年版,第1465页。商人认为王畿处于四方之中正,是天下的中心,暗含商朝天下共主的地位。周代商后,营建洛邑,将洛邑视为天下的中心,如“何尊铭文”记载西周初年周成王在诰辞中引武王之语云“余其宅兹中或(国),自之兹薛(乂)民”⑧唐兰《何尊铭文解释》,《文物》1976年第1期,第60页。,“中国”即洛邑,被认为是天下的中央。又《尚书·召诰》:“王来绍上帝,自服于土中。”传曰:“言王今来居洛邑,维天为治,躬自服行教化于地势之中。”⑨孔安国传、孔颖达疏《尚书正义》,第397页。亦言洛邑为天下的中心。都城位于“天下之中”的地理认知及其合理性,古人多是基于人文地理观念,如《五经要义》曰:“王者受命,创始建国,立都必居中土,所以总天地之和,据阴阳之正,均统四方以制万国者也。”⑩李昉等《太平御览·州郡部》,第759页。又《荀子·大略》云:“欲近四旁,莫如中央,故王者必居天下之中,礼也。”⑪王先谦《荀子集解》,中华书局1988年版,第485页。“天下之中”是天地和谐、阴阳和合且符合礼制的都城最理想之所。

在汉赋豫雍之辨中,赋家为了显示洛阳的地利优势,强调洛阳位于天下之中的地理位置。如张衡《东京赋》:“昔先王之经邑也,掩观九隩,靡地不营。土圭测景,不缩不盈。总风雨之所交,然后以建王城。”⑫张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第102页。言周成王派人遍观九州之地,洛阳位于九州的中央,土圭测影,不偏不倚,是天地之中和风雨交会之处。这种观念来源于《周礼·大司徒》:“以土圭之法测土深,正日影,以求地中。……日至之景尺有五寸,谓之地中:天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。然则百物阜安,乃建王国焉,制其畿方千里而封树之。”⑬郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,北京大学出版社1999年版,第250-253页。地中是天地之气合和、四时之气交替、风雨适时而至以及阴阳二气和谐之处,百物丰盛且安康,是最适合建都之处,洛阳正好位于这样的“地中”之处。同时,赋家认为东汉都洛乃是承继商、周迁都之举,是中兴之兆。如崔骃《反都赋》:“背崤函之固,即周洛之中。”⑭费振刚等《全汉赋校注》,第437页。《东都赋》:“迁都改邑,有殷宗中兴之则焉;即土之中,有周成隆平之制焉。”①班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第22页。都强调洛阳天下之中的地理位置,且将光武帝刘秀定都洛阳与盘庚迁殷、周成王营建洛邑和周平王东迁洛邑相提并论,一者溢美光武帝刘秀的英明决断,一者颂扬东汉王朝承袭殷周的礼乐文化和王朝中兴。张衡更是认为“秦负阻于二关,卒开项而受沛。彼偏据而规小,岂如宅中而图大”②张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第100页。,言都城居于天下之中的洛阳,有利于谋取大功业。

天下之中是古人自然地理的“地中”与人文观念“中心”的融合,是洛阳建都的有利条件。汉赋作家对洛阳天下之中地理优势的铺陈,意在宣扬光武帝刘秀的深谋远虑与雄才大略,凸显中央王朝的权威与尊崇。

(二)交通便利,四通八达

交通条件也是古代都城选址的重要因素。交通便利,不仅有利于诸侯藩臣的觐见及进贡,也利于控御全国。豫州之地,被视为天下之中,其交通便利,《史记·周本纪》称洛阳“此天下之中,四方入贡道里均”③司马迁《史记》,第133页。。又《尚书·康诰》:“周公初基,作新大邑于东周洛,四方民大和会。”④孔安国传、孔颖达疏《尚书正义》,第358页。营建都城于洛,四方进贡远近相宜,且四方之民和悦会集。《读史方舆纪要》云:“河南者,四通五达之郊,兵法所称衢地者是也。”⑤顾祖禹《读史方舆纪要》,第2084页。亦言豫州之地四通八达,交通畅达,是战略要冲之地。

在汉赋豫雍之辨中,主张建都洛阳者,将洛阳之地的交通便利作为建立都城的重要因素。如班固《东都赋》:“且夫僻界西戎,险阻四塞,修其防御,孰与处乎土中,平夷洞达,万方辐凑?”⑥班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第30页。认为与戎狄接壤的雍州之地,四面环山,交通不便,比不上洛阳的地势平坦和四通八达。张衡《东京赋》:“区宇乂宁,思和求中。睿哲玄览,都兹洛邑。”薛综注“思和求中”谓“思求阴阳之和,天地之中而居之”⑦张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第107-108页。,更加强调人文地理观念上的“中”。傅毅《反都赋》“因龙门以畅化,开伊阙以达聪”⑧费振刚等《全汉赋校注》,第426页。,亦言洛阳之地通达四方,交通便利。张衡言东汉陪都南阳之地,“体爽垲以闲敞,纷郁郁其难详。……推淮引湍,三方是通”⑨张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第168页。,地势开阔,通达便利。同时,汉赋作家对豫州山河形势的描写,已不再重点强调山河的险阻,而重在展示洛阳的四通八达和雄阔气势,如《东京赋》称洛阳为天下之中,且其形势:“审曲面势:泝洛背河,左伊右瀍,西阻九阿,东门于旋。盟津达其后,太谷通其前。回行道乎伊阙,邪径捷乎轘辕。”⑩张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第102页。洛阳四周河流环绕,前有洛水,后有黄河,左是伊水,右有瀍水,亦有太室山、熊耳山和大岯山等高山环绕。这样的自然地理形势,不仅符合建立都城的地利条件,也极具王都的气势。虽然在地势的险要上,与“四塞之地”的雍州相比,军事防御上存在差距,但是北有黄河渡口,南有太谷口,又有大道与小道,皆可通达洛阳,交通便利。

与雍州相比,豫州地势开阔平缓,畅达便利,且有水道、大道、小道等道路,四通八达,使处于天下之中洛阳的交通优势更加显著,成为赋家宣扬洛阳建都优势的重要内容。

(三)人文化成,王道仁政

在豫州之地设都建国,“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建国各数百千岁”⑪司马迁《史记·货殖列传》,第3262-3263页。,言豫州三河之地位于天下之中,是王者所居之地。扬雄《豫州牧箴》:“郁郁荆河,伊洛是经。”⑫扬雄著、张震泽校注《扬雄集校注》,第331页。言豫州文采盛美,是对豫州文化底蕴的书写与认同。在汉赋豫雍之辨中,主张都洛者,不再刻意铺陈豫州的山川形势和物产多寡,转而强调洛阳山水的人文化成,并将洛阳建都与仁政王道紧密结合在一起。

首先,豫州山水的人文蕴含。《东京赋》写洛阳山川的文化底蕴:“王鲔岫居,能鳖三趾。宓妃攸馆,神用挺纪。龙图授羲,龟书畀姒。召伯相宅,卜惟洛食。”①张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第103页。先言洛阳物产之神奇,南方的鲔鱼,居于洛阳旁的山穴中,是宗庙的祭品;又有鲔鱼越过龙门,化身为龙的传说;伊水之中的鳖为三足,极为神奇。次言洛阳文化的传奇,洛阳周边的伊水和洛水中有水精宓妃,且有周时占卜所得的吉卦。还有伏羲氏王天下、龙马出河、伏羲氏作文画八卦之《河图》,以及夏禹治天下、神龟负文而出的《洛书》。再如《南都赋》写光武帝刘秀故里南阳,其地亦文化底蕴深厚:“松子神陂,赤角解角。耕父扬光于清泠之渊,游女弄珠于汉皋之曲。”②张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第168页。有无角如龙的红色的鱼、出没清泠渊的耕父神以及手拿明珠的汉水女神。且南阳“据彼河洛,通四海焉”③张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第193页。,临近出现《河图》《洛书》的黄河和洛阳之地,预兆了刘秀必将承天命而一统天下。

其次,仁政王道与建都洛阳。东汉赋家不再将山河险阻作为建都的首要因素,而是将仁政王道的文化意蕴附益于都邑洛阳。如张衡认为:“且天子有道,守在海外,守位以仁,不恃隘害。”④张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第100页。认为以仁德治国,无须凭借险隘。同时,商、周迁都洛阳而复兴的事实,成为迁都洛阳的魅力,“迁都改邑,有殷宗中兴之则焉;即土之中,有周成隆平之制焉”⑤班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第22页。。在叙写殷周之事时,已将仁政王道与建都洛阳联系起来,使洛阳成为王道之所。

汉人对洛阳的文化蕴含及其与德政的关系早有认知,且进行了初步的经验总结。基于秦速亡的教训,贾谊《过秦论》言秦拥有雍州之地,凭借险固的地势和历代君王的努力,并吞天下,“雍州之地、崤函之固自若也”,却二世而亡,究其原因在于“仁心不施而攻守之势异也”。⑥贾谊撰、何孟春订注《贾谊集》,岳麓书社2010年版,第4-5页。指出秦速亡的原因是未施仁政。这种“过秦”论,使汉人对凭借地理优势守国的理念发生了动摇,集中表现为对秦暴政的反对与对殷周德政的认同。如刘敬对周朝建都洛阳形势的分析:

陛下取天下与周室异。周之先自后稷,尧封之邰,积德累善十有余世。……成王即位,周公之属傅相焉,乃营成周洛邑,以此为天下之中也,诸侯四方纳贡职,道里均矣,有德则易以王,无德则易以亡。凡居此者,欲令周务以德致人,不欲依阻险,令后世骄奢以虐民也。及周之盛时,天下和洽,四夷乡风,慕义怀德,附离而并事天子,不屯一卒,不战一士,八夷大国之民莫不宾服,效其贡职。及周之衰也,分而为两,天下莫朝,周不能制也。非其德薄也,而形势弱也。⑦司马迁《史记·刘敬传》,第2715-2716页。

刘敬认为周代积累德政十几代,已经有良好的德政声望,故定都于洛阳,实行德政来统治和教化人民。在建言中,刘敬明确阐述了洛阳需有德者居之的理念,且认为建都洛阳,必须实行仁政。翼丰在西汉元帝时,面对山东诸侯实力的膨胀、边塞部族的侵扰以及豪奢的政风,提出迁都洛阳:“按成周之居,兼盘庚之德,万岁之后,长为高宗。汉家郊兆寝庙祭祀之礼多不应古,臣奉诚难亶居而改作,故愿陛下迁都正本。”⑧班固《汉书·翼奉传》,第3176页。企图通过迁都改邑,承周之德,行周之政,以此来缓和并进而解除西汉的政治危机。可见,汉人将仁政王道比附于洛阳,使其成为王道之所,其目的在于言说东汉建都洛阳乃是承袭三代之典范,也必然使洛阳符合礼制规范,还会使大汉王朝再次兴盛,论证了建都洛阳的合理性及其优势。

三 汉赋地理铺写的转变

汉赋豫雍之辨中地理铺写侧重点的不同,集中展现了汉赋地理铺写的转变。这种转变的动因是多方面的。M.H.艾布拉姆斯提出文学的四要素为作品—艺术家—世界—欣赏者⑨M.H.艾布拉姆斯《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,郦稚牛等译,北京大学出版社1989年版,第5页。,即作品、作者、世界、读者。研究者依据此理论对文学地理学的研究范畴和结构系统进行了论析,如李妍认为文学地理学有四个研究范畴,分别是世界地理范畴、作者地理范畴、作品地理范畴和读者地理范畴。①李妍《文学地理学的四个研究范畴》,《兰州学刊》2015年第6期。梅新林、葛永海将文学地理的“空间”系统重构为客体空间(世界)、主体空间(作家)、文本空间(作品)和传受空间(读者)四重“空间”复合结构系统。②梅新林、葛永海《文学地理学原理》,中国社会科学出版社2017年版,第359-360页。汉赋地理铺写及其观念的转变也与客观世界的变迁、作家身份和思想的转变、文本描写对象的变化等密切相关。本文从地理环境、作家地域流向、作品描写对象以及作家主观意图的变动四个方面来分析汉赋地理铺写的转变,以及豫雍之辨在汉赋地理铺写转变中的作用。

(一)地理环境的变化

文学与地理环境的关系被认为是文学地理学重要的研究对象之一,地理环境包括自然环境与人文环境。③曾大兴《文学地理学概论》,商务印书馆2017年版,第2页。文学中的自然地理环境通常与气候、地形、河流、土壤、植被等因素有关,而人文地理环境关涉人口、聚落、交通、产业、贸易、宗教、风俗等因素,与人的社会性活动紧密关联。在文学作品中,因为作家的介入和文化的渗透,自然环境与人文环境的界限变得模糊,二者是相互包含、相互渗透的,只是在不同的场景和空间中侧重点不同而已。

汉赋的地理铺写大致经历了重自然环境到重人文环境的过程。在枚乘、司马相如和扬雄等人的辞赋中,对地理场域的描写多侧重于自然地理。如司马相如《上林赋》写天子上林苑的巨丽风光。首先,在左(东)、右(西)、南、北的地理方位中,描述上林苑的“四至”;其次,写苑内的河流“荡荡乎八川分流,相背而异态”④司马相如著、金国永校注《司马相如集校注》,上海古籍出版社1995年版,第32页。,以各种形态奔流不息,且有各种珍禽异兽在湖沼中游荡嬉戏;再者,描写苑中的高山和千里沃野,以及品类繁多的植物等。虽然赋家的“凭虚构象”⑤刘熙载撰、袁津琥校注《艺概注稿》,中华书局2009年版,第462页。,已经使山川、动植物等自然环境中的事物描写掺杂了虚拟的人文元素,但重点仍是对上林苑自然环境的描写和夸饰。

京都赋的出现,使汉赋地理铺写中的人文因素大量增加。其中,以豫雍之辨中的地理铺写最为典型。赋家对雍州地理形势的铺写,言其山河险峻、土地肥沃、物产丰富等,着重于自然地理方面的铺写,而对豫州地理形势的铺陈,虽也有少量山河形势的叙写,但是地理书写的重心已经发生了转变,集中于铺写洛阳地理的人文化成。如写洛阳天下之中的地理位置时,已经是人文地理观念中的“中”,且将东汉建都洛阳与盘庚迁殷、成王营洛、平王东迁洛邑联系在一起,强调对仁政王道的承继。同时,在写洛阳之地的山水时,也增加了谶纬、传说等文化因素。可见,豫雍之辨中的地理铺写,成为汉赋地理铺写由自然地理向人文地理的转折点。人文因素的不断增加,使汉赋地理环境的铺写重点已经转向人文环境,在“人—地”关系中,人的社会性活动及其附属文化成为铺写的重点。

(二)作家的地域流向

作家地域流向与赋家人身依附关系、政治中心和文化中心的转移密切相关。作家的地域流向大致从荆楚、中原之地聚合到三辅之地,进而转向河洛之地,再到幽并、齐鲁之地,其中三辅之地与河洛之地是汉赋地理铺写的重要内容。

汉初,赋家多依附于诸侯王,主要分布在荆楚和中原地区。这一时期,汉赋的地理铺写空间也集中于诸侯藩国之地,以梁孝王和淮南王集团为代表。如枚乘客游梁地时,作《梁王菟园赋》,写梁孝王西苑风光:“修竹檀栾,夹池水,旋菟园,并驰道,临广衍,长冗坂。……西望西山,山雀野鸠,白鹭鹘桐,鹯鹗鹞鵰,翡翠鸲鹆,守狗戴胜,巢枝穴藏,被塘临谷,声音相闻,啄尾离属,翱翔群熙。”⑥《古文苑》,章樵注、钱熙祚校,商务印书馆1937年版,第75-77页。其间有竹林、池塘、原野、山峦,以及西山上各种各样的禽鸟嬉戏,形态各异。再如《七发》对吴地广陵潮壮观景象的描写:“似神而非者三:疾雷闻百里;江水逆流,海水上潮;山出内云,日夜不止。”⑦费振刚等《全汉赋校注》,第36页。赋家详细摹写了扬州曲江潮的涛声、巨浪及其各种情状。《子虚赋》对齐、楚苑囿的铺写,其中,在地理方位中对楚国云梦泽的山、土、石、蕙圃、平原、大泽、动物、植物等进行全面的铺陈,“众物居之,不可胜图”①司马相如著、金国永校注《司马相如集校注》,第5页。。

随着汉赋作家回归中央王朝,汉赋的地理空间转移至三辅地区,以司马相如的《上林赋》和扬雄《甘泉赋》《羽猎赋》等为代表。如司马相如《上林赋》写上林苑的巨丽风光,前文已述。扬雄的《甘泉赋》先写在甘泉南山远望甘泉宫之通天台及其周围的平原、丘陵、山谷和离宫等的风光;再写离宫建筑群在云雾中的壮丽景象;接着写宫殿中的树木、雕塑以及精美绝伦的建筑物等,作者在由远及近、由整体到局部的视野中,描写了甘泉宫及其周边景观的壮丽与神圣。这一时期,赋家的地理铺写空间主要集中于三辅地区的上林苑、甘泉宫等。

东汉立都洛阳,政治中心随之转移,汉赋的地理空间也转向对河洛之地的描写。以班固的《东都赋》和张衡的《南都赋》《东京赋》等为代表,对洛阳与南阳的自然地理环境和人文地理环境都进行了描写。如《南都赋》写南阳的地理位置、地势、山峦、林木、竹林、动物、川渎、陂泽、草、禽鸟、河流、园圃、香草等自然景观,以及厨膳、美酒、三月祓祭日郊野游玩、士大夫们的狩猎等人文景观。《东都赋》和《东京赋》前文已述,对自然景观和人文景观也都有铺写,但是更加关注山水的人文化成等人文地理。这一时期,赋家地理铺写的空间集中在河洛之地,展现了这一地区的自然和人文景观。

汉末,政治中心和文化中心转移至曹魏邺城之地,汉赋描写的空间区域也转向幽并、齐鲁之地,如杨修的《许昌宫赋》(残)写许昌宫的格局及其壮观景象;徐干的《齐都赋》(残)写齐都的河流、物产、风俗等;刘桢《鲁都赋》写曲阜的自然环境、物产、风俗以及宫室园林等。可见,汉赋作家的地域流向推动了汉赋地理书写的转变,也影响了汉代文化区域的形成。

(三)铺写对象的转变

因时代政治的推进与赋家身份的变化等因素,汉赋的描写对象大致经历了由宫室苑囿到都邑风土人情的变迁,在描写对象“下移”的过程中,汉赋的地理书写也随之发生了变化,即从夸饰宫室苑囿之美到叙写都邑风土人情之美。

枚乘、司马相如以及扬雄等人辞赋中的自然地理铺写,多集中于宫室苑囿。从枚乘的《梁王菟园赋》《七发》到司马相如的《子虚赋》,皆是对战国诸侯或汉初诸侯藩国苑囿的影写,主要内容关涉山水、动植物、宫室台阁等。随着藩国势力的削弱及中央集权的加强,依附于诸侯王的赋家回归朝廷,关注与描写的对象也发生了转移与变化,开始铺写宫廷苑囿,以司马相如与扬雄的赋作为代表,如《上林赋》写天子上林禁苑的风光,八川分流、群山峻险、珍禽异兽、宫室楼阁、奇石美玉以及各种树木蔬果等,物类繁多,“视之无端,究之无穷”②司马相如著、金国永校注《司马相如集校注》,第57页。。这一时期,辞赋的地理铺写多集中于对宫室苑囿之美的描写与夸饰。

都邑赋的出现,尤其是京都赋的出现,预示着赋家关注的地理空间再次转变,汉赋地理的铺写对象也随之改变。陈庆元认为“班固的《两都赋》把描写的对象由宫廷扩大到都城”,张衡《西京赋》中“百戏”的描写,“是汉大赋由宫廷转向京都之后第一次关注市井的文化生活,给大赋带来了前所未有的新鲜气息”。③陈庆元《赋:时代投影与体制演变》,广西师范大学出版社2000年版,第176-178页。汉赋描写对象开始聚焦都邑及其市井风情。在这一变化过程中,“人—地”关系中“人”的重要性越来越突出,对人的社会性的活动有了更多的关注,赋作也相应地展现了地域的风土人情。如对西汉关中游侠张回、赵君都、原涉、朱世安的描写,“都邑游侠,张赵之伦,齐志无忌,拟迹田文。轻死重气,结党连群,寔蕃有徒,其从如云。茂林之原,阳陵之朱。趫悍虓豁,如虎如貙。睚眦虿芥,尸僵路隅。丞相欲以赎子罪,阳石污而公孙诛。”④张衡著、张震泽校注《张衡诗文集校注》,第52页。轻生重死、好结党群、追随者众多的都邑游侠,是西汉初期关中极其盛行的社会现象。再如《西京赋》对都市社会风俗场景的描写,都市“广场”上有多种项目的表演,有乌获扛鼎、都卢寻橦、冲狭、燕濯、胸突铦锋、跳丸剑、走索、戏车八种杂技的表演,有“总会仙倡”“东海黄公”“曼延戏”等仙戏的轮番上演,鲜活生动地展现了两汉都市社会的风俗场景。从宫室苑囿之美到风土人情之美的转变过程中,人文地理因素逐渐成为赋家关注的重点,并通过赋家的精心铺陈,将都邑风俗场景展现出来。

(四)书写意图的变化

在汉赋豫雍之辨中,赋家的地理书写意图经历了尊雍抑豫到崇豫抑雍的转变。尊雍抑豫者,以杜笃《论都赋》为代表,用地利、物丰、用武之地来展现西京的优势;而崇豫抑雍者,以班固的《两都赋》和张衡的《二京赋》等为代表,宣扬洛阳的礼制法度。赋家主观意愿和思想的介入,使汉赋地理铺陈的内容和方式都发生了变化,即从崇尚物质豪奢到尊崇人文礼俗的转变。

汉赋铺陈事物,欲写尽与其相关的所有事物,“斯于千态万状、层见迭出者,吐无不畅,畅无或竭”①刘熙载撰、袁津琥校注《艺概注稿》,第411页。。赋家用事物的繁富和巨丽来铺陈和夸饰帝国的繁盛,如汉赋作家铺写天子上林禁苑的广阔范围、多样的地貌和河流、种类繁多的珍禽异兽以及富丽堂皇的宫室楼阁等,极力展现天子的富有与豪奢。西汉赋家是以一种自豪抑或积极的心态来铺写物质的豪奢和帝国的繁盛。而至东汉班固、张衡等人的赋中,物质的豪奢成为礼俗法度的对立面,成为赋家批判的对象。在地理铺写中,表现为人文地理中人文礼俗描写的加强,自然地理被降到次要位置。班固《东都赋》中的论述极具代表性:

且夫僻界西戎,险阻四塞,修其防御,孰与处乎土中,平夷洞达,万方辐凑?秦岭九嵕,泾渭之川,曷若四渎五岳,带河溯洛,图书之渊?建章、甘泉,馆御列仙,孰与灵台明堂,统和天人?太液昆明,鸟兽之囿,曷若辟雍海流,道德之富?游侠逾侈,犯义侵礼,孰与同履法度,翼翼济济也?子徒习秦阿房之造天,而不知京洛之有制也。识函谷之可关,而不知王者之无外也。②班固撰、白静生校注《班兰台集校注》,第30-31页。

西京在赋家的笔下成为豪奢、骄纵与恣肆的场所,“首述形势田里之饶,中言宫室之胜,末言田游之乐,皆从‘眩曜’二字中铺排出来”,可谓“穷泰极侈”。③俞玚评点《西都赋》,参见:赵俊玲辑著《文选汇评》(一),凤凰出版社2017年版,第7页。而洛阳在赋家的笔下成为“统合天人”“道德之富”和“同履法度”的完美都城,正如孙洙所言,《西都赋》“始言形胜之壮,继言建竖之胜,末言狩猎之势”,而《东都赋》将“一切略去,专言建武、永平之治,武功文德,继美重光,所能以法折其眩曜也”。④孙洙评点《东都赋》,参见:赵俊玲辑著《文选汇评》(一),第36页。洛阳天下之中的地理位置、山川的人文化成、宫室楼阁的礼仪标准,君臣重教化、遵典章、明仪礼,凡处理政务、祭祀天地、勉励农耕、校猎讲武、巡守天下等,都是按照礼仪和法度有序进行的,与西京的人物事典形成鲜明的对比。何焯认为《东都赋》“真有冠裳佩玉,清庙明堂气象,故足折西宾而伸己论也”,并强调“须看其宾主针锋相对处”。⑤俞玚评点《东都赋》,参见:赵俊玲辑著《文选汇评》(一),第36页。“宾主针锋相对处”正是赋家假设人物有意为之,在抑扬之间,维护了洛阳都城的位置,“折以法度,主于揄扬,所谓‘宣上德而尽忠孝’也”⑥何焯《义门读书记》,中华书局1987年版,第857页。,颂扬了东汉初年的礼制改革和风俗教化,也完成了赋家“议礼与制礼的文学实践”⑦蒋晓光《思想史视阈下的“赋者古诗之流”》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2019年第6期,第131-135页。。

此外,汉赋地理铺写的转变,还与汉代的地理认识和观念密切相关,如班固《汉书·地理志》对郡国的沿革、人口、治所、关隘、交通以及各地的风土人情等作了描述,可以看出对人文地理因素的重视。在“人—地”关系的演变中,人的社会性活动及其文化意义越来越受到人们的重视,人文地理成为地理的重要内容,并促成了新的地理观念的产生。