沈周《九段锦》真伪辨(上)

2020-06-04黄朋

◇ 黄朋

沈周《九段锦》册,曾为明詹景凤《东图玄览编》、清高士奇《江村销夏录》、卞永誉《式古堂书画汇考》等文献著录。于今,世人皆知日本京都国立博物馆收藏有一册沈周《九段锦》(现只余沈周画六开),以下简称为“京都本”。2012年苏州博物馆举办“石田大穰—吴门画派之沈周”特展,专门将此作由京都借至苏博展出。展览期间因册页不可拆开,仅陈列了有杜琼题跋的一开《芦汀采菱》,其余各开均未曾展示。但在苏博出版的图录中则将沈周的六开画及册后清人沈梧的一开题跋刊印了出来。事实上,早在20世纪20年代,此册《九段锦》已流往日本,并且一直被当地学者介绍、研究。美国密歇根大学的艾瑞慈(RichardEdwards)教授在1960年出版的沈周专著中也收录了这册的图版。应该说,此册《九段锦》在海外美术史研究者中早已为人所了解。但在国内的沈周研究中,则因此册近一百年的缺席而渐不为人所知,直至2012年在苏博展出后,方唤起了人们的重新关注。

然而,在2016年香港苏富比秋拍中却又有一册沈周《九段锦》现身,与京都本几为双胞,而新出现的《九段锦》则为完整的九开沈周画作,“九段锦”之名更副其实。京都本中缺失的三开沈周画—所谓“仿王蒙”“仿吴镇”“仿李成”,在香港苏富比拍品中皆完好。此册新出现的沈周《九段锦》在拍卖会上最终为香港近墨堂书法研究基金会竞得,故以下简称为“近墨堂本”。

那么,京都本与近墨堂本两册《九段锦》究竟孰真孰伪?真假《九段锦》之谜须得我们用心探究一番方可解开。

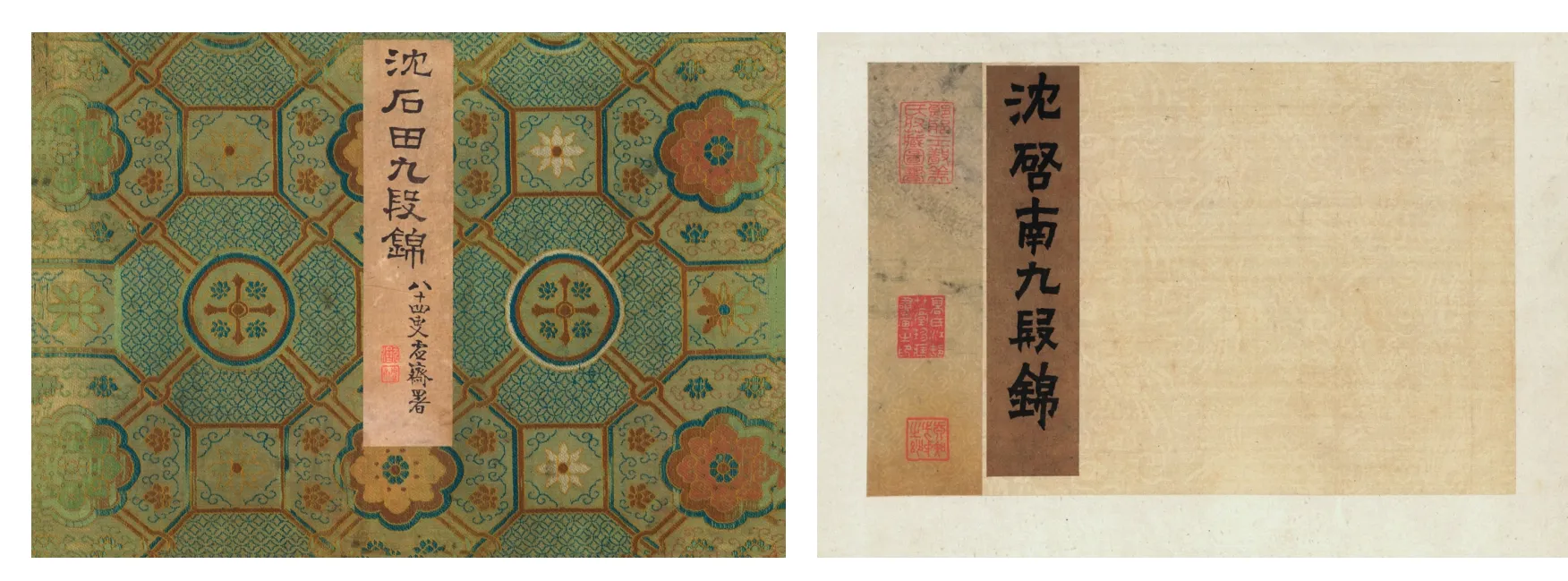

图1 京都本《九段锦》封面

一、两本《九段锦》

先看日本京都国立博物馆所藏《九段锦》册,此册原为日本私人所藏,大约在2010年之后入藏京都国立博物馆。据板仓圣哲先生介绍,“在日本,泷精一曾经在1932年的《国华》杂志上介绍过本件画册。《中国名画集》(有正书局)、《明四大家画谱》中也曾经刊载过图版,在海内外的研究者之间,很早就已经知道这件作品的存在,以及作品的高质量。在清末,经由端方之手,这件画册成为蒋榖孙的收藏,在被介绍的当时乃是属于林平造的收藏”〔1〕。又由京都本册末长尾甲、内藤虎的题跋可知,此册乃是辛酉年(1923)在上海有人出售与林蔚堂氏的,而后林蔚堂将这本册子带到了日本。此林蔚堂应该就是板仓介绍的林平造,而将《九段锦》册出售予林氏的人很可能就是蒋榖孙。

京都本封面为端方题签(图1)。沈周画为纸本,只有六开,每开尺寸大致相同而有微小差别,高度在17至19厘米不等,长度皆在32厘米左右。册中并无沈周署款,只是每开皆钤有“启南”朱文印。最末一开《芦汀采菱》上有沈周老师杜琼于成化七年(1471)的题跋。

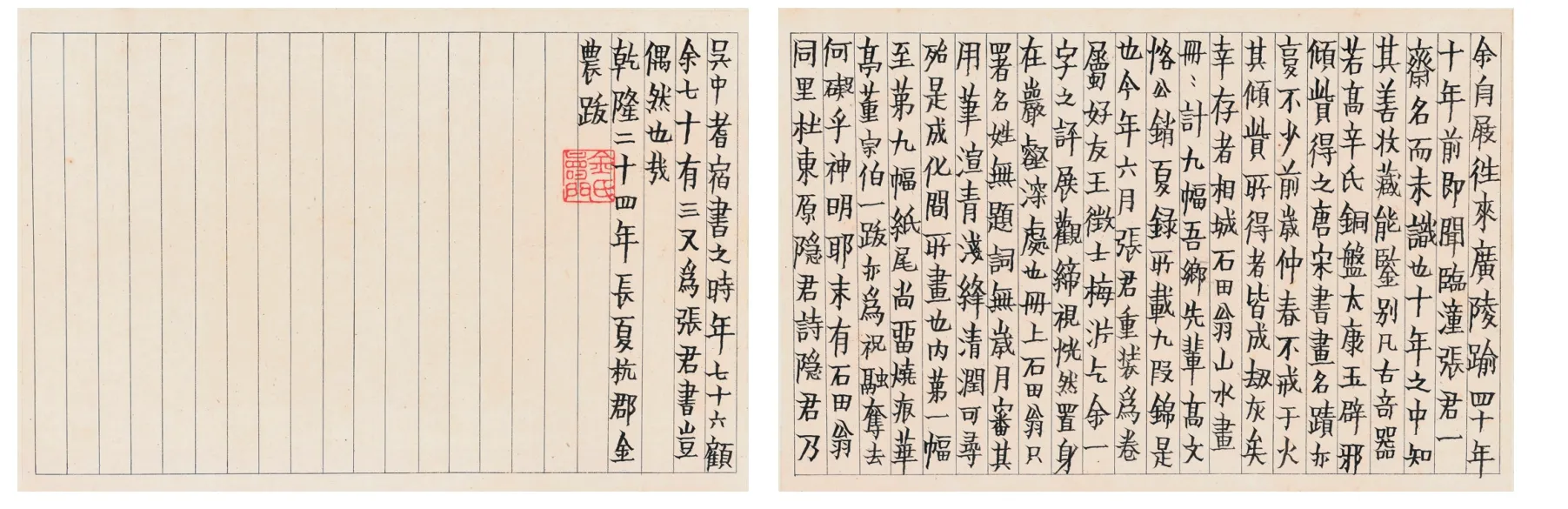

册末有梁诗正题跋曰:

沈石田《九段锦》册向为高詹事士奇所藏,后归翁观察嵩年,久播人口。忆昔曾见此册,往来于怀者三十年矣。今幸获重睹,其尺幅大小及图中布置与詹事《销夏录》所载相合,遂厚值购得之,惜只存六页,失去仿王蒙、吴镇、李成三幅,并董文敏一跋,不能完璧,斯为恨事。延平之剑、合浦之珠,其何时遽逮耶?乾隆己卯春正月装成长卷谨识于尾。臣梁诗正。(图2)

梁诗正(1697—1763),号芗林,浙江钱塘(今杭州)人。为清代雍、乾两朝的重要词臣、书法家。

图2 京都本《九段锦》题跋

其后又有冯誉骥一跋、佚名一跋、沈梧一跋,则皆是为同一藏家—汉卿而作。汉卿,姓于,名昌遂,字汉卿,光绪年间曾在冯誉骥手下作幕僚。

此册后又为端方收藏,因而留下了端方本人及其幕僚、友人程志和、王瓘、李葆恂、王崇烈等人的题跋。

之后此册流入日本,长尾甲、内藤虎皆为林蔚堂作长跋,述及此册如何流传到日本。

接下来,让我们再来看近年现身的近墨堂本。

近墨堂本封面有庞莱臣题签(图3),内页则为金农题签“沈启南九段锦”,左侧绫边自上而下钤有明王世懋“琅琊王敬美氏收藏图书”朱文长方印〔2〕(图4),清高士奇“高氏江村草堂珍藏书画之印”白文长方印、“真知此中之妙”朱文印。画作的第七页右下角还有一方“士奇”朱文半印〔3〕(图5)。

沈周画共九开完整。册末有金农题跋(图6),作于乾隆二十四年(1759),是为当时《九段锦》的收藏者临潼张君而作。跋中金农对张君的好古之癖予以褒扬。但谈及“前岁仲春”张君遭遇的一场火灾则不免唏嘘。大火将张君许多藏品付之一炬,连此册沈周《九段锦》也险些遭殃,画页第一幅至第九幅左下角皆留下烧痕,更可惜的是册后董其昌的题跋被烧为灰烬。不过总算神明护佑,沈周的画作并未被伤及要害,还算比较完好地保存了下来。金农指出,此册即为“吾乡高文恪公”《江村销夏录》中所记载的《九段锦》。高文恪就是高士奇,因其与金农同为杭州人,故金农称其为“吾乡高文恪公”。对于此册的画风,金农评价道“用笔渲青浅绛,清润可寻”,并认为是沈周成化年间所作。

以上是我们对京都本和近墨堂本《九段锦》基本信息的大致描述,接下去,我们将在文献中寻找真《九段锦》的线索。

二、著录中的沈周《九段锦》册

目前我们所能找到的著录沈周《九段锦》册的书籍大致有:明詹景凤《东图玄览编》,清高士奇《江村销夏录》、卞永誉《式古堂书画汇考》、方濬颐《梦园书画录》、缪荃孙《云自在龛随笔》以及端方《壬寅销夏录》等。以下将详细比对几本著录书的内容,及其与现存两册沈周《九段锦》的关系。

1.詹景凤《东图玄览编》

詹景凤《东图玄览编》是目前我们所能寻找到的对沈周《九段锦》最早记载。《东图玄览编》卷三中载有:

王太常藏沈启南山水九片,名“九段锦”,皆法元人赵吴王黄四家。然实启南生平精心作,虽佳,于今日称精古雅秀可耳,以比元人不无堂室之判。〔4〕

图3 近墨堂本《九段锦》封面及内页金农题签

图4 近墨堂本上王世懋收藏印

图5 近墨堂本上高士奇收藏印

(下)图6 近墨堂本《九段锦》金农题跋

虽寥寥数语,却说清了沈周《九段锦》册在万历时期的两点重要信息:一、此作在当时是王世懋的收藏。文中说的“王太常”指的即是太仓王世懋,因其官至南京太常寺少卿而被世人称作“太常公”。王世懋(1536—1588)是万历间苏州鉴藏圈极其活跃的“王氏二美”—王元美(世贞)、王敬美(世懋)兄弟中的弟弟王敬美,其所藏书画颇丰,且多有赫赫名迹。二、沈周山水画九片,在当时已被正式定名为《九段锦》。这两点信息非常关键,对于我们判定真假《九段锦》意义重大。

詹景凤(1532—1602),字东图,徽州人。他是隆庆、万历年间相当活跃的一位赏鉴家、收藏家,与韩世能、王世贞、世懋兄弟、项元汴等皆有密切的交往。他勤于著述,擅发议论,为其时崛起的徽州赏鉴群体的核心人物。詹景凤的《东图玄览编》记录下了诸多书画名迹在隆、万年间的流转,以及当时鉴藏圈的各种事迹、现象。对于《九段锦》,詹景凤认为这是沈周学元人画风的作品,并认为这册《九段锦》算是沈周平生的精心之作,可称得“精古雅秀”了,但若与元人比起来,仍显逊色不少。

詹景凤的《东图玄览编》是目前所知的关于沈周《九段锦》的唯一明代著录,其时代可以上溯到万历时期,这距离沈周下世的正德年已相当接近了,其记载的信息是比较可靠的。

2.高士奇《江村销夏录》

相对《东图玄览编》的鲜为人知,高士奇《江村销夏录》对沈周《九段锦》的记载则可谓脍炙人口。《江村销夏录》确实是对沈周《九段锦》记载最详尽、最全面的著录,它也是我们辨别真假《九段锦》最为重要的文献依据。现将其全文照录并对照两本画页如下:

沈石田启南九段锦画册。纸本。第一页,镜面笺。高八寸,长尺许。款在左方,覆以“启南”字印。以后八页具高五寸,长尺余。

一仿赵吴兴青绿山水,古松三株,红叶一树,前有瘦竹三竿两竿,一红衣人观书茅亭中,置琴其侧,草萦细路,意象都雅。(图7)

一仿黄鹤山樵,长松三株,上袅藤萝,枝柯四荫,一人携琴缓步将度溪桥,隔岸青回,景物闲畅。(图8)

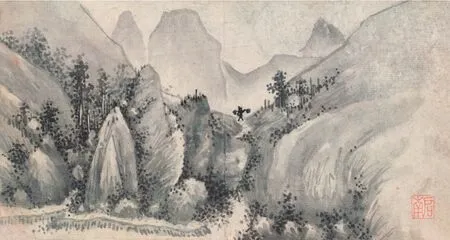

一仿吴仲圭水墨,苍山细树,微径逶迤,樵子越岭将归,笔气清润。(图9)

一仿赵千里,作田畴数亩,傍有村落,绿树三五层,板屋七八家。晴天长夏,时方当午,农夫荷锄碾水,妇子担盒饷耕,又有曳杖闲行,青帘林外,鸡犬闲闲,大得田家况味,如读储光羲诗,不觉名利之心顿尽。(图10)

一仿惠崇,青山红树,溪路沿崖,两山缺处,略见柴门,风动叶鸣,山犬惊吠,细柳疏松,方亭临水,远山微抺,丛竹笼烟。独往何人?当是子真谷口。画史称惠崇小景绝佳,此殆得其奥理。(图11)

一仿王孟端,野客溪桥,古树五六,各自成林。笔法圆秀,全幅用墨,忽于树下作蜀葵数科,红葩绿叶,点缀有情,画家见之必嗤为脱格,然其用意萧远,正非凡流所及。(图12)

一仿赵仲穆,作土垣草舍,寂寂孤村,野竹萧森,寒林淡远,栖鸦未定,晚霭满天,一人短艇初归,船头独立,飘飘然有遗世登仙意。(图13)

一仿李成,雪山巃嵸,东西对峙,深林积雪,野水凝冰。旅客缘崖,骡网络滑,长桥过客,拄杖生愁。俨然风雪打头,当暑展观心神皆冷。(图14)

一仿大年芦汀菱汊,浅水空明,高柳垂荫,下多亭馆,采菱小艇,或三或五,荡漾随波,艳态明妆,略从毫末点染,便有无限风情。至其远山横黛,返照衔红,天机活泼,又岂学力所能哉?杜东原小楷题其上:“苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。红裙绿髻谁家娘,小艇如梭不停泊。三三五五共采菱,纤纤十指寒如冰。不怕手寒并刺损,只恐归来无斗升。湖州人家风俗美,男解耕田女丝枲。采菱即是采桑人,又与夫家助生理。日落青山起暮烟,湖波十里镜中天。清歌一曲循归路,不似耶溪唱采莲。继南出其兄石田生所画《采菱图》求诗,一时不能即就,因书旧作如上,然图景与诗意颇合,亦云可也。成化七年辛卯阳月望,鹿冠老人杜琼书,时年七十又六。”(图15)

“往在王闲仲斋头纵观太常公所藏名迹,惟白石翁画未见奇绝。闲仲又借子颙沈册曰‘九段锦’,乃兼元季四大家及赵吴兴、莆阳、惠崇诸体,真快心洞目之观。如北朝人见庾信诗,不胜叹服!今落季鸾手,余甚妒之。季鸾亦有约,待笔端收拾石田一片云,仍以与余换古画,是可以岁月计耳。庚午夏五月董其昌。”〔5〕

在《江村销夏录》的这段著录文字中,有两个焦点问题最值得关注:

图7 第一开,左近墨堂本,右京都本

图8 第二开,近墨堂本,京都本无此开

图9 第三开,近墨堂本,京都本无此开

第一个焦点集中在对《九段锦》第一页的特征描述上。高士奇在标题“沈石田启南九段锦画册”之下特别备注:“第一页,镜面笺。高八寸,长尺许。款在左方,覆以‘启南’字印。以后八页,具高五寸,长尺余。”高士奇所说的“第一页”是指《仿赵吴兴青绿山水》一开。他说,这一开从纸质到高度皆与其余八开不同—所用为镜面笺,高八寸,而其余八开则皆高五寸,也就是说第一开比其余八开高三寸。最重要的是,这个“第一页”上还有沈周的署款,同时在款字上又覆盖了“启南”印。

图11 第五开,左近墨堂本,右京都本

第二个焦点在于《江村销夏录》中记录下了董其昌题跋。因为时至今日,无论是近墨堂本还是京都本中这一题跋都已不存,而它又是晚明最重要的鉴赏家董其昌对《九段锦》的品鉴,且记述了此作在晚明的流传,无疑是我们判别真伪的重要依据。董其昌说,往日他曾在王闲仲斋中得以纵观太常公的藏品。王闲仲,即王世懋的第二子王士騄(字闲仲)〔6〕。王世懋下世后,藏品分给四个儿子继承,闲仲继承了部分父亲的藏品,因而董其昌得以在闲仲斋中纵观王世懋当年的藏品。可惜这次观画过程中,董其昌未见到特别好的沈周画作,不免遗憾。于是闲仲就去向子颙〔7〕借沈周《九段锦》册。子颙是王世懋长子王士骃的遗腹子王瑞璋,因其父早亡,故分给长房的书画都被子颙继承了。显然沈周《九段锦》册当年分给了长房,所以当董其昌想看好的沈周画时,闲仲想到父亲曾藏有一个精彩的沈周册页在兄长一房,便去向侄儿借来一观。这下董其昌看得快心洞目,以为此册兼备了“元四家”、赵孟頫、惠崇各家画风,大为叹服!但董其昌这段题跋并非在此时为闲仲或子颙所作,而是在《九段锦》再次易手到了“季鸾”手中,为“季鸾”而作。季鸾,姓于,名锵,号季鸾,江苏金坛人士,颇有收藏,书画亦佳。从题跋语气来看,董其昌与季鸾相当熟悉。董其昌直言,非常嫉妒季鸾可以拥有此册沈画,他甚至与季鸾相约,待到季鸾笔下得到沈石田的烟云后即可将此作转让给自己了。所以董其昌以为,得到此册《九段锦》假以时日的。时在庚午年夏,即崇祯三年(1630)。六年后(1636),董其昌下世,看来他最终也未能得到这册沈周《九段锦》。

除此两点之外,《江村销夏录》中对每一开画作的描述都非常准确、详尽,高士奇的文字几乎可以让人按图索骥,所以今天我们用它来比对现存画作,是判别真伪不可或缺的依凭。

3.卞永誉《式古堂书画汇考》

卞永誉《式古堂书画汇考》卷三十五记载了沈周《九段锦》册:

沈启南九段锦画册,纸本,第一段镜面笺,高八寸,阔尺许,后八段俱高五寸,阔尺余,计共九叶。……(以下是对每开画面的描述,从略)〔8〕

从两本著录对于关键的“第一页”以及董其昌题跋的记述来看,卞永誉与高士奇所见到的显然是同一本沈周《九段锦》册。

4.方濬颐《梦园书画录》〔9〕

方濬颐,字子箴,号梦园。安徽定远人。道光进士,曾任四川按察使。在他的《梦园书画录》卷九中著录了一个名曰《沈石田仿宋元画册》的册子,其文如下:

纸本六段,今每段高五寸余,阔一尺,均钤“启南”二字。见《江村销夏录》凡九段,今失其三。册中章法以及人物、山水、花木具详高本,兹不再录。昔人评前明各大家画,谓最难得者粗文细沈,此册固细沈之极精者,尤为难得。惜少去仿吴仲圭、李成、王蒙三册,倘延平之剑他日能合,实为快事,余详后跋。

“苕溪秋高水初落……鹿冠老人杜琼书,时年七十又六。”(中略,同《江村销夏录》)此跋在第六册上。

同治己巳(1869)八月初六日捡《江村销夏录》,注明每段仿古姓字于右,其失去者乃第二段《仿黄鹤山樵》、第三段《仿吴仲圭》、第八段《仿李成》云。子箴方濬颐志于宝米斋。

沈石田《九段锦》册向为高詹事士奇所藏……(中略)乾隆己卯(1759)春正月装成长卷,谨识于尾。臣梁诗正。

往在王闲仲斋头……庚午夏五董其昌。(中略,同《江村销夏录》)

高詹事《江村销夏录》载:

沈启南《九段锦》册,画后有董文敏跋,今并失去。汉卿太守购得沈册,属补书之。冯誉骥。

同治丁卯(1867)五月汉卿携来西泠读数过志幸。

启南公《九段锦》画册高江村销夏录著录本。同治丙寅(1866)秋,享帚斋主人得于京师,无锡沈梧为录江村评记于左,以志眼福……(抄录《江村销夏录》部分略去)录竟纸有余幅,遂并书佚去三段,此种笔墨当在在处处有鬼神护持,珠还剑合或有其时耳。又考《清河书画舫》云:沈启南赠弟继南画册,计十二帧,方广不盈咫尺,系早岁之笔。精谨秀润,每幅有杜东原蝇头小楷题咏。此末幅东原小楷一诗,后题“继南出其兄石田生所画《采菱图》求师原小楷一诗”云云,与所记适合,当即是十二帧之一。想江村当日亦非一时所收,特择其最精者集成此册,故以“九段锦”标名尔。张青父所记谓在金坛于氏,今此本适归汉卿,是又在文登于氏矣,亦奇缘也。十月廿七日镫下梧又识。

图12 第六开,左近墨堂本,右京都本

图13 第七开,左近墨堂本,右京都本

方濬颐认为,他所收藏的这件《沈石田仿宋元画册》就是高士奇《江村销夏录》中著录的《沈石田启南九段锦画册》,只是“少去仿吴仲圭、李成、王蒙三册”。这里的“册”即是“页”的意思。方濬颐并未对每页画作内容作详细描述,因为他认为高士奇在《江村销夏录》中已将册中一切做了详尽的记叙,所以不再赘述。所录董其昌题跋是后人冯誉骥照着《江村销夏录》抄录的。

沈梧跋语认为《九段锦》是明末张丑《清河书画舫》著录中,沈周为其弟所作的十二幅小画中散出,经高士奇之手集结而成。显然,沈梧未曾读过詹景凤的《东图玄览编》,并不知道万历时王世懋旧藏《九段锦》时已经九页成册了,远在高士奇之前。所以沈梧的猜想是不成立的。

5.缪荃孙《云自在龛随笔》〔10〕

缪荃孙因其父曾是方濬颐的幕僚,因而作为后辈对方丈濬颐有着特殊的情感。在他的《云自在龛随笔》卷五中两次提到沈周《九段锦》。第一段谈到他与方濬颐的关系以及方氏的收藏,对于方濬颐在乱世中建构起自己的“梦园”收藏十分钦佩,且对其中的名迹如数家珍,认为沈周《九段锦》册无疑是方濬颐收藏中的一颗明珠。第二段则比较简略地记录了方濬颐收藏的《沈石田仿宋元画册》:

沈石田《仿宋元画册》向名“九段锦”,今存六段。一仿赵吴兴、一仿赵千里、一仿惠崇、一仿王孟端、一仿赵大年(杜东原题诗在上)、一仿赵仲穆。后有梁诗正跋。此册见《清河书画舫》、《江村销夏录》九段俱全,兼有董跋。梁跋时仅存此六段,董跋亦无矣。

缪荃孙这段随笔实为方濬颐的著录作了注脚。

6.端方《壬寅销夏录》〔11〕

端方(1861—1911)是晚清重臣,痴迷书画金石,收藏颇丰。作于壬寅年(1902)的销夏录是端方的书画著录。其中也记载了一册《明沈石田仿古六家画册》:

画幅纸本,每(应为“第”)一段,高五寸八分,宽一尺一寸,着色,画仿赵千里。房(应为“第”)二段,高五寸,宽一尺零四分,仿赵吴兴。第三段,宽(应为“高”)五寸八分,宽一尺零四分,仿建(应为“惠”)崇。第四段,高五寸八分,宽一尺零四分,仿王孟端。第五段,高五寸八分,宽一尺零六分,仿赵仲程(应为“穆”)。第六段,高五寸八分,宽一尺零四分,仿赵大年。余详后跋。

(以下所录与方濬颐《梦园书画录》完全一样,从略。)

九段锦久已佚去三页,然工妍秀洁当为石田画笔第一,宜其数百年来最为脍炙人口耳。光绪辛丑三月十一日。浭阳陶父重装并题。

按,此画九段,《清河书画舫》、《江村销夏录》均著录。在江村处九段皆完,至梁尚书题跋时,仿吴仲圭、李成、王蒙三段,并董文敏一跋均已佚去。延平之剑离而能合,实所生于天假之缘矣。

比对以上六种著录可以发现,前者詹景凤《东图玄览编》、高士奇《江村销夏录》和卞永誉《式古堂书画汇考》三种著录的信息是基本一致的。詹景凤《东图玄览编》作为目前所知的最早著录,同时也是《九段锦》在明代的唯一著录,其所载信息虽然简率但却非常明确:一是王世懋的收藏;一是《九段锦》的定名和所绘内容。这两点皆在高氏和卞氏著录的董其昌题跋中得到了印证,所以应该可以判断他们著录的是同一本《九段锦》。

而到了方濬颐《梦园书画录》这里发生了较大的变化,表面上看来主要是缺失了原册中仿吴镇、李成、王蒙的三页画作和一页董其昌题跋,同时又多出了梁诗正等后来陆续出现的题识者题跋,每一位题识者都会提到《江村销夏录》的著录,好像这本册页正是流传有序的、曾由高士奇收藏并著录的沈周画作。然而,被人们忽视的却是一些关键信息的悄然改变:首先是“关键的第一页”的改变—《梦园书画录》里对所有页面的记载是“今每段高五寸余,阔一尺”。而不再像高士奇著录的那样“第一页,镜面笺。高八寸,长尺许……以后八页具高五寸,长尺余”。“关键的第一页”在材质和尺寸上与其余各页已经不再有差别,而是统一化了。同时“沈周”款也消失不见了,取而代之的是各开“均钤‘启南’二字”。其次是董其昌题跋的消失,册中仅有一个后人抄录的董跋。董跋为何消失,没有表述。这两点关键信息的改变绝不可忽视。

如此,我们可将现存著录分为两大阵营:詹景凤《东图玄览编》、高士奇《江村销夏录》和卞永誉《式古堂书画汇考》三种著录记载的信息是一脉相承的,属于一个阵营。而方濬颐和端方皆为同一本《九段锦》册的收藏者,端方是方濬颐的继承者,而缪荃孙则是方濬颐藏品的记录者,所以《梦园书画录》《云自在龛随笔》以及《壬寅销夏录》又为另一阵营,他们著录的信息是一致的。

现在将现存的两本《九段锦》与上述两个著录阵营进行一番比对,则归属立现。

近墨堂本上既有王世懋的收藏印,则与詹景凤、董其昌所述相符,证明其曾为王世懋的收藏。在“关键的第一页”问题上,近墨堂本的各项特征都与高士奇《江村销夏录》中记载相符:镜面笺;高24厘米,即相当于八寸,比其余八页高;画面左侧有“沈周”款;其上覆盖有“启南”朱文印。如此可证,近墨堂本即为《东图玄览编》《江村销夏录》《式古堂书画汇考》著录之本。而近墨堂本中还有多方高士奇收藏印,更可证其为高氏藏本。至于高氏《江村销夏录》、卞氏《式古堂书画汇考》著录中最重要的董其昌题跋为何不存于今天近墨堂本中,则事情的原委在金农题跋中皆已言明—董跋是在乾隆二十二年(1757)的一次火灾中被毁的,同时,如今近墨堂本每开沈周画的左下角被烧痕迹皆在,也是那场火灾的明证。

图14 第八开,近墨堂本,京都本无此开

图15 第九开,上近墨堂本,下京都本

而京都本显然就是方濬颐、缪荃孙、端方一系著录的那本《九段锦》。其中既无王世懋藏印,又无高士奇藏印,且“关键的第一页”完全不符合《江村销夏录》中的描述,高度只有18.7厘米,换算下来不过六寸有余,不足八寸,与其余五页的高度所差无几。纸的材质也并非镜面笺。而且这一页上并没有沈周署款,高士奇分明说“款在左方,覆以‘启南’字印”,而现在只有“启南”印,并无“沈周”款。但是,这些特征却与方濬颐著录的完全一致。其第一位题识者即是乾隆时期的梁诗正,接下去的题跋都与方氏《梦园书画录》所载相符,独缺了藏家方濬颐本人的鉴藏印以及他的和诗及题跋。之后的藏家端方及其门人的题识倒都在。