峻极神工应州城

2020-06-03刘媛

刘媛

应州古城墙遗址

题目中“峻极神工”一词,出自明成祖朱棣所题的一个匾额。永乐二十一年(1423年),大明皇帝朱棣御驾亲征蒙元大军,途中驻跸应州城,为城里的辽代木构佛塔挥笔题词。

应州城属大同镇,为明洪武八年(1375年)土筑,隆庆六年(1572年)砖包,在今山西省朔州市的应县城内。应州城“魏称神武,唐置金城,龙首雁门,南北相应,亦胜地也。但地势平衍,虏易长驱,嘉靖十九年由平虏井坪人掠朔应,自后大举、零寇,岁犯无常。二十二年置分守参将,旋改驻井坪。议者谓本城属在腹里,又南邻山西北楼口,虏虽至此,不敢久留。然相邻郡邑,力寡难援,一方生聚,何恃不恐,又额赋大重,民多逃亡,四野荒芜,闾阑萧索,招抚调停,以实保障,是在有良司耳。”(《三云筹俎考·险隘考》)这段文献中,“山西北楼口”的“山西”指明长城山西镇,与今山西省不是一回事。明代的“九镇”中,今山西省境内独占其二,分别是“大同镇”和“山西镇”,它们是并列关系。北楼口附近的其他明长城城堡也属山西镇,雁门关、宁武关、偏头关所在的内长城属山西镇。今应县、浑源、灵丘三县境内的明长城,既有山西镇的,也有大同镇的。

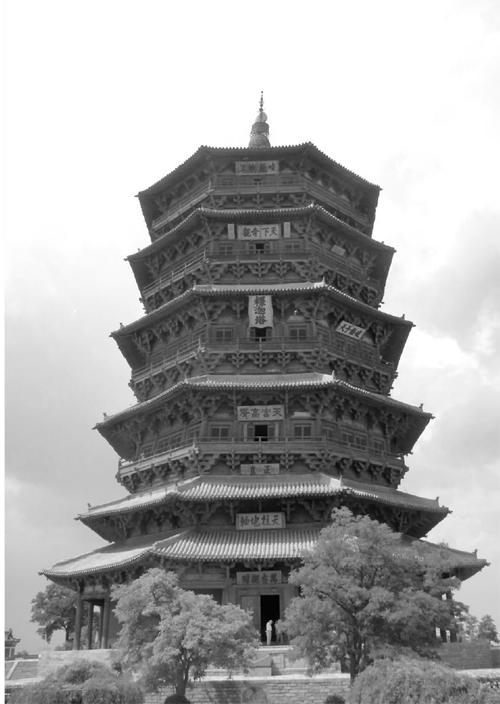

应州城的城墙大部分已经拆除,西北边有一截残余夯土墙,旁边立着石碑,载明城墙最初为唐代所创建,明代重修时缩小了城池的规模。这段城墙附近的一座九層木塔就是民间俗称的“应县木塔”,为全国重点文物保护单位,建于辽清宁二年(1056年),其正式名称是“佛宫寺释迦塔”。全塔高67.31米,底层直径30.27米,为纯木结构,平面呈八角形,以中国传统木构榫卯制成,运用了54种斗拱,是世界最高、现存最古老的木构塔式建筑,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。木塔上现有牌匾、楹联共54块,其中塔身悬挂的“释迦塔”三字是金代大书家王瓛(huan)所题,制匾时间为金明昌五年(1194年)。这座佛塔带给应县人民极大的文化自信,他们自豪地称自己的家乡为“塔乡”,称自己为“塔乡儿女”。

应县木塔

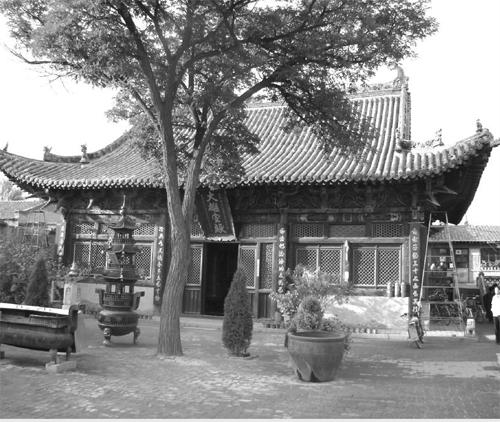

应县净土寺

1974年9月,在塔内释迦牟尼佛塑像的胸腹里,发现162件辽代文物,包括盛放着释迦牟尼佛牙舍利的宝函,还有大批辽刻佛经和书籍等,“尤其是辽刻、彩印,填补了我国印刷史的许多空白。刻版印制《南无释迦牟尼佛像》三件,为辽代水印红、黄、蓝三色版画,在我国还是首次发现”(《应县县志》,陕西人民出版社,1992年12月第一版,下同)。这批文物今藏于中国历史博物馆。

应州城内还有一座辽金时期的净土寺,俗称北寺,创建于金天会二年(1124年),里面的大雄宝殿为金代原构,大殿内的藻井令人称奇,尤其是中间的天宫楼阁造型颇为繁复精巧,为金代木雕精品。此外,应县还有大安寺、觉兴寺、弥陀寺、龙泉寺、天王寺、普觉寺等,号称“应州十三大寺”。其中文殊寺位于小石村,现存建筑系明代中期之物,寺中古松俗称“古龙松”,据说已有900多年。金元时期,应州金城县有“三岗四镇”,元好问有诗“南北东西俱有名,三岗四镇护金城”,指护驾岗、赵霸岗、黄花岗、安边镇、司马镇、神武镇、大罗镇,今多有遗迹。

应县的长城主体在县城之南的山上。南山是恒山中脉,山势峥嵘,沟壑纵横,“东起卧羊场,西至鹰架梁,长35公里。北起五峪口,南至繁峙川,平均深25公里”(《应县县志》)。南山的明长城隘口有北楼口、大石口、小石口、茹越口、马岚口,都修筑有城堡,归山西镇雁平道所辖的北楼路。其中的北楼口城和小石口城,与应州城同属“城”,其他三个是“堡”:大石堡、茹越堡、马岚堡。应县南山里还有很多的堡,除了这三个在《宣大山西三镇图说》中记载的堡,还有丰寨堡、钗里堡、门寨堡、安营堡等。文物出版社于2019年出版的《山西省明长城资源调查报告》中,“应县共调查关堡27座,其中关2座,堡25座”,均认定为明长城文物。大石口一带的长城为石头墙,北楼口一带的长城为土夯墙,还有很大部分为砖墙,但今大部分包砖已经不存。整体看,明大同镇修砖墙极少,长墙多为土夯,只有城堡包砖,而明山西镇一线则较多砖砌长墙。

应州是“燕云十六州”之一,曾见证过大辽帝国的灭亡。辽保大五年(1125年)也就是金天会三年二月,辽天祚帝被金兵追击,逃到应州被金兵赶上,天祚帝被俘,大辽宣告亡国。宋辽金时期的应州城曾出了两位皇后,一位是石敬瑭的李皇后,一位是宋仁宗的郭皇后。

明正德十二年(1517年),蒙元首领小王子进军应州,正德皇帝朱厚照封自己为“总督军务威武大将军总兵官”,率兵亲自出征,双方十多万人在应州城外展开了血战。此前多年的明蒙交战中,明军从来都是败多胜少。而这次在应州,朱厚照沉着冷静地指挥着一次又一次的冲锋,并亲自在阵中来回驰奔拼杀,明军的士气空前大振,将士们个个出乎意料地神勇剽悍,小王子遭遇到了前所未有的强硬挑战,总督军务威武大将军总兵官朱厚照的应州之战告捷,明蒙边境地区为此暂时安静了下来。后来朱厚照为应县木塔题匾额,赐“天下奇观”四字,并下令修缮木塔。

《宣大山西三镇图说》所载大石口、小石口、茹越口图

抗日战争时期,茹越口一线曾发生激烈战斗。1937年9月28日,侵华日军猛攻茹越口,晋军34军203旅奋起抵抗,战斗极为惨烈,203旅旅长梁鉴堂及全旅官兵在长城边几乎全部殉国。平型关战役之后,应县长城沿线也成了抗日的前沿,驻扎着八路军雁北支队以及晋察冀军区的军队。

明应州城的北墙顶原先真武庙遗址上,修了一座应县革命烈士纪念塔,上有碑志,纪念革命战争时期在应县牺牲的英烈,落款为“华北野战军第一纵队全体指战员和北岳区应县机关团体暨全县人民,民国三十七年十月十五日”(1948年10月15日)。

马兰口长城边的下马峪村,出了一位著名的革命家曹汝谦,1922年由中国共产党早期创始人之一高君宇介绍入党,后在周恩来直接领导下工作,人《中共党史人物传》。1987年,曹汝谦烈士纪念碑在北城墙下的烈士塔园落成,由他生前的战友徐向前元帅题写碑名。受他影響,哥哥曹祖谦也参加革命,牺牲后由徐向前证明,追认烈士;同族人曹福谦为1925年广州黄埔四期,中华人民共和国成立后曾在云南省担任领导职务。应县人格外珍视自己乡亲中的佼佼者,在文化馆专门陈列展览,除了历史人物,还有当代塔乡儿女的杰出人物,例如著名微生物学家高福院士,还有多位应县籍的人民军队的将军。

小石口城“正德九年土筑,万历二十八年始议砖包,今又议筑北关。周二里四分,高三丈六尺”(《宣大山西三镇图说》)。今小石口是一个较为繁华的村庄,这里最负盛名的特产是大蒜,明代《应州志》就有载。紫皮六瓣,个头硕大,味道香辣,捣成蒜泥隔夜味色不变,当地民谣“小石口的紫皮蒜,脚踩不碎,车碾不烂”。种蒜对土地和时令气候要求较高,而小石口的农民精通种蒜技术,“清明不在家,处暑不在地”,严格按照几百年来的传统种植大蒜。每到收获季节,到小石口村看蒜辫编成的大幅巨型“珠帘”,也是一件饶有趣味的事。

日军拍摄的茹越口

应县小石口长城

北楼口城为“正德九年创筑土城,嘉靖二十三年展修,万历五年砖包。周四里零九丈,高三丈五尺”(《宣大山西三镇图说》)。北楼口的卷心白菜,个大芯满叶肥,脆嫩无筋,种植精细,每棵有十几斤,“到秋天如连根拔起,盆栽家中,可保一冬新鲜”(《应县县志》)。还有马兰庄的韭菜颇为有名,明《应州志》载,这一带“土地颇肥,赖水灌溉,宜树,宜果,宜蔬,宜花,故唐贾岛谓之‘小江南”。

北楼路还有一个车道堡,在今浑源县,有同名村庄。应县与邻县浑源皆盛产黄芪,明代就有记载,称作“恒山北芪”,是名贵补药,清代开始大面积人工培植,现代有大量出口日本、马来西亚等地区。

应县是个历史文化积淀极为深厚的地方,当年明成祖朱棣就题词夸赞过木塔。千百年来,应州城的古寺、长城以及这块土地上发生过的种种令人心神激荡的重大事件,想必也是当得起“峻极神工”这四个字的。