教育定量研究和定性研究:对立与调和

2020-06-03张新海李瑶瑶

张新海 李瑶瑶

[摘 要]定量研究和定性研究是当下教育科学研究领域中的两种主要研究范式,两者之间的关系一直都是教育研究者关注的重点,纵观其发展历程主要表现为对立与调和两种状态。定量研究和定性研究在理论基础、研究过程、研究方法、研究目的、研究者与被研究者的关系等方面存在着差异和对立,但两者的互补性和“家族相似性”为其调和发展奠定了基础。不同顺序设计、平行设计和交叉设计为两者的调和提供了具体的方法和技术。准确把握两者的关系,使两者由“应然关系”转变为“实然关系”,将有助于促进教育研究向纵深发展。

[关键词]教育研究;定量研究;定性研究;研究范式

[中图分类号]G40-032[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2020)03-0028-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2020.03.005

定量研究和定性研究是贯穿当今教育研究的两条主线[1]。定量研究又称量化研究,是指用数学方法对资料进行分析与处理,通过资料在数量上的变化和特征揭示事物的本质和规律。定性研究又称质化研究、质性研究,其与定量研究相对应,探讨事物的性质方面,是通过发现问题、理解事物的现象,从而确定事物本质和规律的研究方法。克莱斯万认为:“定量研究是用数字和量度来描述的, 不用语言文字”“定性研究是用文字来描述现象的,不用数字和量度。”[2]

近代自然科学的萌芽和发展使“实验”“实证”等定量方法在科学研究中崭露头角并成为主流,直至20世纪30年代达到鼎盛。但在研究人类社会问题的过程中,定量研究的局限逐渐显现,学者从现象学、解释学、批判理论等角度进行反思,使具有人文主义色彩的定性研究开始萌芽,并于20世纪80年代形成较为完备的程序和体系。定量研究和定性研究分属于自然科学和社会科学两种不同的学科,处于对立局面。21世纪以来,随着人类对社会结构复杂性和独特性认识的不断提高,专家学者意识到单独使用定量研究或定性研究已经不能对复杂的教育问题进行全面分析,只有打破传统的“你死我活、非彼即此”的格局,对定量研究和定性研究的关系进行深入解读,探讨各自特点及其运用情境,辨别二者的相异之处,掌握正确的调和方法,才能更有利于教育研究质量的提高,从而促进教育研究向纵深发展。

一、定量研究和定性研究的对立

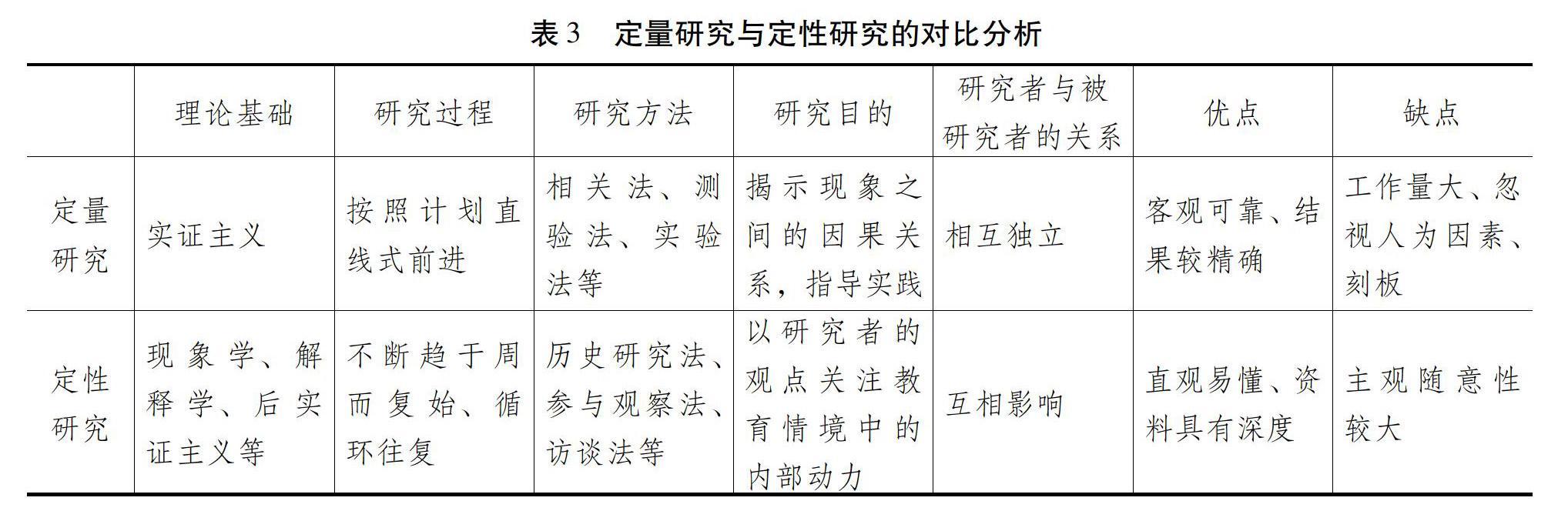

定量研究和定性研究是两种不同的教育研究范式。属于定量研究的有冯特创办的心理学实验室、梅伊曼和拉伊创办的实验教育学、《比内-西蒙智力测验量表》等;属于定性研究的有狄尔泰的解释学、皮亚杰的认知阶段理论和科尔伯格的道德两难模式等。欧群慧认为定量研究处于主流地位,定性研究处于尴尬的边缘位置。二者的主要区别在于理论基础、研究者与被研究者关系、研究方法和研究目的4个方面[3]。史建伟认为,定量研究和定性研究在教育中的应用是一门复杂的艺术,两者在哲学体系、研究目的等诸多方面存在差异[4];洪芳认为两者的区别主要在于研究对象、研究步骤、研究目的等方面[5]。参考相关学者的觀点,以及基于文献资料的整理分析,我们可以将定量研究和定性研究的对立归纳为理论基础、研究过程、研究方法、研究目的、研究者与被研究者关系5个方面。

(一)理论基础不同

哲学与教育科学是共性与个性、一般与个别、普遍与特殊的关系。哲学思维决定教育发展的内容与形式,不同的哲学思维会外化为不同的研究范式。教育定量研究和定性研究最本质的差异在于两者分属于不同的哲学体系。

定量研究的理论基础是实证主义哲学。法国哲学家孔德在1830年到1842年间出版的《实证哲学教程》六卷本是实证主义哲学形成的标志。孔德宣称:“真正的实证精神主要在于为了预测而观察,实证主义哲学的基本性质是把一切现象归于自然规律,根据自然规律不变的普遍信条和研究现状推断未来,乃是我们一切努力的目标。”[6]迪尔凯姆在《社会学方法的准则》书中提出,实证主义研究要剔除感性材料中的主观成分,依据理性材料做出客观分析,寻求价值中立[7]。实证主义哲学的发展历程及方法论发展(见表1)。因此,实证主义哲学所推崇的基本原则是研究结论的客观性和科学性,强调主体与客体互不打扰,其认为现实事物及现象都是客观存在的,不受研究者的主观因素影响。实证主义哲学强调经验的作用,认为一切知识理论的来源都是经验,研究结果必须用经验来检验。在方法论的选择上着重偏向自然科学方法,试图将自然科学方法推崇到一切研究领域,其注重研究结果的数量化、精确化,研究结果通常以大量的数据表示。实证主义哲学形成于19世纪20年代,经由穆勒、斯宾塞及马赫等人的发展,形成了一股强大的实证主义思潮。20世纪初出现的以梅伊曼、拉伊为代表的实验教育学,是实证主义哲学影响教育研究方法的集中体现,其强调以观察、实验等量化研究方式研究教育问题。

定性研究的理论基础是人文主义哲学流派,包括后实证主义、建构主义、解释学等(见表2)。狄尔泰认为解释构建现实世界是由研究者和研究对象共同组成的,理解的关键因素是生命的主观体验性,也属于读者(研究对象)而非仅仅属于作者(研究者)[8]。以迈尔斯、休伯曼为代表的后实证主义主张现实世界是客观存在且独立于人的解释之外的,他们认为世界的复杂性不能用精确的数字表示。因此,人文主义哲学流派的基本特征是主张社会事物和社会现象不是客观存在的,而是人赋予了它们存在的意义。人文主义哲学认为真理性知识不是一成不变的,而是随着具体的社会文化情境变化的,检验研究结果不能单纯地依靠经验性知识,因为价值规律和事实的得出只是暂时达到了共识与统一,其反对量化的、精确化的、冰冷的衡量尺度,强调要重视人的情感态度和价值观念。目前,教育科学领域常运用的叙事研究、民族志、扎根理论、个案研究等已经具备了系统的研究程序,其强调描述的完整性、丰富性及层次性,研究人员在与研究对象的互动中观察教育现象、发现教育问题、展开教育调查。

(二)研究过程不同

定量研究主要采用观察、调查、测量、实验等方法收集研究对象的数据资料,通过数学计算和逻辑分析,从数据资料中获取具有科学性、准确性、证据性的规律。研究的一般过程是:第一,确定研究目的,提出假设;第二,实验场地的选择,试样的采取和准备(注意被试选择的样本容量、随机性原则);第三,实施研究(注意变量的控制及维度的分析,做到客观公正,过程的步骤性及规范性);第四,对研究数据进行量化式的分析,得出研究结果,验证假设;第五,撰写研究报告。这是一个“证实”或者“证伪”的研究过程,对每一步的要求都精准严格,研究过程必须按照事先规定的计划直线式前进,不允许特定情况导致具有客观性及可靠性的研究出现偏差。

定性研究通过历史回顾、经验参与、访谈法、文献法等获取研究资料。相比定量研究侧重于代表性的数据分析而言,定性研究更注重事物或者现象的典型性和深刻性,从个别事物或者现象到一般性的、普遍性的结论,归纳出事物的本质规律。研究的一般过程是:第一,明确开展研究目的;第二,制订研究计划表;第三,选择研究对象,即分析的单位。该单位可以是独立的个体,也可以是某个组织形态、某个团体或者某个事件的组织形态;第四,运用访谈、文献等质性研究方法实施研究;第五,收集分析资料。该步骤的主要作用是找到研究资料和研究目的之间的联结之处;第六,检测研究资料的信度和效度,得出研究结果,撰写研究报告。该过程的每个步骤都是随时可变的,不是规规矩矩、按部就班的直线式行进路线,而是一个不断循环往复的过程。研究者如果在实施某一程序时触发新想法或问题,可以重新搜集资料,制订计划。

(三)研究方法不同

定量研究的方法有测验法、实验法等,其共同之处是:得到的资料以纯形式化的数字符号表示;具有数量关系;需要进行严密精确的数据处理。由于定量研究是对特定的、具有代表性的对象进行研究,需要对整体的结果进行统计和分析。要得到精确的结论,就必须有可靠的数字和逻辑思维做基础。例如,实验法是研究者依据研究目的而提出的可检验的研究假设,其合理控制或者创设一定条件,人为地变革研究对象,从而验证假设并探讨教育现象因果关系,是一种量化的研究方法[9]。使用实验法应当注意的是,控制无关变量对研究结果的影响,探究自变量和因变量之间的相关关系,经过精确严密的实验条件控制,得出更具有可信度的实验结果。采用了定量研究方法的被试一般是随机性较强、样本容量偏大的研究对象,该方法基于假设理论开展使用,以研究者的预设性想法为前提,进行一系列工具性、测量性的验证分析,是一个由上而下的过程。

定性研究的方法有历史研究法、参与观察法、访谈法等。这些方法均需要研究者深入实践,从而获得第一手资料,其强调研究对象的典型和深入,且要全面照顾研究对象的感受,获得综合性的、详细的、可理解性的资料。从个案研究中得出一般性规律,在研究对象的选择方面更倾向于精心挑选数量较小的、代表性较高的被试,有时甚至可以选择一个对象成为个案研究。例如,访谈法是通过访谈对象与被访谈对象面对面交流,从而获得研究所需要资料的方法。其主要特点是用言语直接沟通,不受书面性文字的束缚。有技巧地进行语言交流,能够获得更加丰富完备的信息,方便操作,有利于對研究问题进一步深入探讨。定性研究方法是以有依据的理论经验为基础,凭研究者自身的洞察力进行解释,采用归纳法获取不同证据、资料信息之间的关联,从而提取出与研究相关的结论,是一个自下而上的过程。(四)研究目的不同

定量研究是通过对社会事实、教育现象进行严密的数据化测量,从中探究和发现教育与人的心理发展规律,旨在确定它们之间的关系及解释相关变化的原因,最终达到指导教育实践的目的。桑代克认为“所有的存在归根结底都可以表现为一定的数量”,即要对资料进行量化处理。袁振国教授认为定量研究设计的目的有两个:一是提供解决研究问题的答案;二是控制差异。前者是一般的、直接的目的;后者解释和控制差异的主要依据为是否所有的研究个体都具备同样的量度。裴娣娜教授对定量研究目的的阐释是,对大量的、可能是杂乱无章的数据进行逻辑或数学推算,进而抽取某些特定的、具有价值的数据,经过解释并赋予一定的意义。

定性研究注重参与者和被研究者的感受,强调从研究者的视角去描述问题,旨在揭示社会现象,关注不同人群在生活中是如何理解人生意义的[10]。风笑天认为,定性研究的目的在于理论建构和经验概括,是对现象反复出现的规律进行总结,或者是对现象之间反复出现的某种关系进行解释说明。定性研究主要揭示各种教育情境中的内部动力机制问题和定量研究所忽略的人类经验中的特性层面,实施和操作定性研究应当以自身价值观为出发点,以一颗敏感和设身处地的心在具体情境中发现伦理细节。也就是说,定性研究者以理论建构为目的,很少预设研究问题,以观察为切入点,在经验概括的过程中抽取具有内在逻辑的一般性理论,同时也相当注重研究对象的情感体验。

(五)研究者与被研究者关系不同

定量研究要求研究者必须与研究对象保持完全分开的状态。客观中立被定量研究奉为圭臬,除研究对象之外,所有因素都会被忽略,包括研究个人的价值观念。研究者要独立于研究现象之外,充当“局外人”的角色,不加任何主观色彩,只是充当研究的操作者、操作机器,完全以客观的实验数据和结果作为评判分析标准。“局外人”对研究的影响有两方面:一方面保证了研究过程及结果的科学性,使研究结论具有科学依据;另一方面,过度强调研究者的零参与,使研究者和研究对象处于对立面,研究难以深入。而且,研究者与被研究者完全分开也是一种理想状态,在任何实验中都存在难度。

定性研究是深入了解教育内部现象的手段,其目的决定了研究者在研究过程中的角色定位是“局内人”,因而不可避免地带有“人性化”标签,具有浓厚的主观色彩。定性研究最主要的研究工具是研究者本人,注重研究者本人内在的观点,强调研究者在自然情境中做自然式的探究,反对人为控制研究变量,在自然情境中展开并进行探索,要求研究者身临其境感受被试者的行为,亲自了解其日常生活。研究者与被试处于相互影响的状态,研究者在该状态下进行资料的收集和分析。因此,定性研究对教育现象的理解和分析在本质上是直接或间接地对教育活动进行参与和创造的过程。

定量研究与定性研究的5方面对立如表3所示。

二、定量研究与定性研究的调和

回顾教育研究方法的发展历程,大致经历了3个阶段:第一,经验与思辨、实验与分析、人文与综合等阶段。在经验与思辨阶段,研究方法的主要特征是其具有朴素的唯物主义色彩。例如“五行”“格物致知”“观物取象”等,大多来源于日常生活,经由外在的表象演绎出内在的规律。第二,实验与分析阶段,研究方法的主要特征是以实验和分析法为主,崇尚自然科学的原则,强调结果的客观性和精确性。萌芽于圣西门的实证社会哲学,其典型形态形成于孔德的实证主义思想,经由康德、斯宾塞、冯特等人的发展,加之统计、测量等实证手段在教育中的应用,使得唯科学主义倾向成为这一时期教育研究方法论的主流。第三,人文与综合阶段,研究方法开始关注研究对象整体的、动态的有机组成,坚持主观与客观相统一,而不仅仅依靠个人感知或者机械式的分解。人文科学方法论的最初表达是罗伊的历史释义学和狄尔泰学派的精神科学。20世纪60年代出现的新维特根斯坦主义,强调采用“理解”的方法研究人的行为和社会现象,人文科学和实验主义都反对单一的理性思辨,即使二者具有不同的致思方向和旨归。因此,定量研究与定性研究走向综合是必要的,也是可能的。

(一)调和的必要性

首先,两者自身的互补性。只有缺陷的存在才是互补的前提[11]。刘永芳认为,量化研究的手段在一定程度上会影响到研究的总体效度,原因是在研究中,研究者坚持的价值中立原则对研究者有较高的技术性要求[12]。郅庭瑾认为由量化研究得来的结果并不可靠,因为模糊综合评价在运算过程中丢失了太多信息,无法说明。教育现象的可能性[13]。教育领域中的定量研究相对于定性研究较客观,但由于教育现象具有复杂性和多种可能性,其数据结论只能简单地描述研究对象之间的关系,不能进行质的、更深层次的说明。研究者完全独立于研究现象之外的要求过于苛刻,定量研究的结果或多或少都会受到研究者主观意愿的影响。相对于定量研究,定性研究在方法上没有系统的指导性,在文献收集、资料分析、得出理论等一系列过程中,研究者的主观意愿过强,结果的客观性和可信性有待考究,相关学者对此也有同样的见解。侯中太、石岩提出从人的本性、可靠性、严谨性、推广度和衍生等8个标准来评价质性研究的科学性,通过多维三角互证的方式以求结论的最大真实度[14]。刘晓瑜质疑了质化研究存在的研究者个人倾向、资料真实性、过程与方法的严谨性和结论有效性等方面的问题[15]。由此可知,定量研究与定性研究都存在缺陷,而对方的优点会促进自身研究方法的完善,因此,两者走向调和是必要的。

其次,研究方法发展的内在要求。任何事物都具有质和量两个方面的规定性。质是一事物区别于他事物的内在规定性,是由事物的特殊矛盾决定的。量是事物可以用数和形去表示的规定性,是事物在等级、规模、速度等方面的表现,其在一定范围内不会导致事物质的变化。质和量都是同一事物的两个不可分离的客观规定性。从科学发展史可见,任何思想的形成都将经历辩证的过程。一个论点在一定的发展阶段内会受到肯定。然而,针对该论点的不足,反驳的论点也随之出现。例如,实证主义经过一定时期的发展,其弊端显现,后实证主义理论流派出现;又如,现代主义的提出和发展注定了后现代主义的产生等等。同理,教育研究的发展趋势亦是如此。以实证主义为基础的定量研究批判定性研究过于思辨、人文主义色彩过于浓厚、难以推广等缺陷;而定性研究又对定量研究的过度重视和使用数字及科学的研究方法进行批判,对其机械性、死板性予以抨击。因此,定量研究和定性研究走向调和是研究方法发展的必然要求。

(二)调和的可能性

针对定量研究和定性研究是否可以结合的问题,西方社会科学界分为了纯正派、情境派和实用派三大派别[16]。纯正派认为,定量研究和定性研究是彼此排斥对立的关系,不可能结合;情境派认为,应根据具体研究所处的情境来判断二者是否可以结合及如何结合;实用派认为,只要有用、研究结果是好的,方法就不应局限在名义上。我们认为这两种研究范式是可以调和的,主要依据是:第一,两者的“家族相似性”。教育活动是人类独有的、复杂的社会活动,既有自然科学、又有人文现象[17]。定量研究和定性研究势必要结合成一个整体,共同促进研究方法和人类社会的发展。定量研究和定性研究都是教育研究方法的基本范式,在本质上具有一致性,在实施研究的过程中遵循着同样的程序和原则。两者虽在方法论的运用上存在差异,但绝非是对立的关系。教育研究不仅对人的外显行为和集体事件进行探讨,也对研究对象的情感和意义进行解释,在此过程中,定量研究和定性研究起到相同的作用,都是通过一定的研究方法对研究对象进行研究,揭示教育现象之间的关系,从而获得研究結果。第二,两者的融合趋势。全球多元化使经济、文化、科技朝着综合化方向发展,教育研究也不例外。教育研究的对象是人,人生活在社会中,必然受多元文化的影响。同时,教育现象本身固有的复杂性和多变性使研究方法走向融合、走向多元。纵观科学发展的历史长河,没有任何一种科学或真理能够一成不变地居于主导地位。因此,定量研究和定性研究走向调和是教育研究发展的必然趋势。

(三)调和的方法

“调和”是一个宽泛的概念,具体释义为调解对立的观点,取折中的办法。在教育研究领域的具体表现是:每一种研究方法都充满价值,都能取得一定的研究成果;采取不同的体系得到平等的地位,则可以视为调和。定量研究和定性研究之间的调和实质上就是彼此认同,给予对方宽容的态度,消解彼此的成见。具体调和方法如下。首先,不同顺序的调和设计。第一,先对研究现象进行定量研究,通过测量等方法获得精确的数据并从中得到有效信息,然后进行定性研究,通过个案调查访谈等方法对该研究对象进行深入剖析,从而获得更加准确的认识。第二,进行定性研究,通过个案调查访谈等方法从中获得研究者的基本观点,再将该观点作为定量研究的理论假设,然后运用定量研究等测量方法,检验该假设是否成立,形成全面的研究结论。其次,平行调和设计。当研究对象人数较多,采用顺序型设计任务重、耗时长,且不切实际的弊端就会暴露,此时就需要采取平行设计方案,通常表现为研究者的分工合作。比如,要对河南省某一地区农村儿童辍学情况进行调查研究,可以将研究者分为两个部分:一部分对研究对象进行问卷调查,通过查阅资料等统计性分析方法获得数据资料;另一部分研究者对当地的政府有关人员、学校领导、教师、辍学学生及家长进行个案调查或深入访谈,获取其关于辍学问题的直接性看法,从中总结出丰富详实的研究资料,最后把两部分研究人员获得的资料综合分析,进而得出综合性的结论。再次,交叉调和设计。交叉调和设计是在研究过程中穿插使用的。例如,使用定量研究的同时,可以使用定性研究,继而再使用定量研究。比如,就我国新疆地区少数民族汉语使用情况进行研究,研究者可以对新疆地区进行实地考察,了解当地的民俗风情,体验少数民族生活,对当地人进行观察研究或者访谈调查,在这个研究过程中穿插使用问卷调查的方法获取资料。

总之,定量研究与定性研究的关系并非是“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的对立,在保持自身的独特性之外,还要有必要的张力和包容性,两者走向调和是必然之势。教育是需要不断地进行阐释性思考和行动的实践,作为教育研究者要意识到:方法不是研究的目的, 研究过程中的思考才是最重要的[18]。教育要以一种新的姿态或形式呈现,就要求我们在探索教育问题时,积极地思考,寻求两种研究范式的调和,避免绝对化、对立化的倾向出现。

参考文献:

[1][3]欧群慧.走向多元的教育研究方法——定性研究与定量研究的比较 [J].云南师范大学学报,2001(05):28-31.

[2][美]威廉.威尔斯曼.教育研究方法导论[M].袁振国主译.北京:教育科学出版社,1997.

[4]史建伟.教育研究应当坚持定量研究和定性研究相结合 [J].长江师范学院学报,2012(10).

[5]洪芳.定性研究和定量研究的比较分析[J].南方论刊,2013(12).

[6][7]袁振国.实证研究是教育学走向科学的必要途径 [J].华东师范大学学报(教育科学版),2017.

[8]吕泥璇.浅谈狄尔泰方法论哲学阐释学之“阐释循环” [J].世界文艺,2012.

[9]裴娣娜.教育研究方法导论[M].合肥:安徽教育出版社.2007.

[10]潘庆玉.试论教育研究方法论的整合 [J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2001(4).

[11]刘欣.教育量化研究与质化研究:差异和互补[D].河南大学,2017.

[12]刘永芳:教育科学研究方法中的量化研究[J].现代教育科学, 2010(03).

[13]郅庭瑾.論定量方法在教育研究中的有限性[J].河南大学学报, 2001(05).

[14]侯中太,石岩.直面质性研究之质——基于教育质性研究的科学性评价与新思考[J].成都师范学院学报,2013(02).

[15]刘晓瑜.教育研究方法的新取向——质的教育研究方法 [J].教育理论与实践,1998(05):18-20.

[16]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[17]李雨珊.浅析教育研究中定性与定量研究方法的结合运用 [J].亚太教育,2016(05).

[18]张丽华.定性与定量研究在教育研究过程中的整合 [J].教育科学,2008(06).

(责任编辑:付英华)

The Quantitative and Qualitative Research of Education: Opposite and Harmony

ZHANG Xinhai, LI Yaoyao

(Henan University, Kaifeng, Henan 475004, China

)

Abstract: quantitative research and qualitative research are two main research paradigm in the field of educational science. The relationship between them has always been the focus of educational researchers, and throughout its development, it is mainly manifested in two states of opposition and harmony. There are differences and oppositions between quantitative research and qualitative research in theoretical basis, research process, research methods, research purposes, and the relationship between researchers and the subjects, but the complementarity and "family similarity" of them lay the necessary and possible foundation for their harmonious development, while different sequential design, parallel design and crossdesign provide specific methods and techniques for the harmony of them. It is helpful to grasp the relationship between them accurately and make them change from the relationship of necessity to the relationship of reality.

Key words: educational research; quantitative research; qualitative research; research paradigm