吴让之篆书与篆刻艺术研究

2020-06-03崔婷

崔婷

摘 要:随着清代碑学的兴起,书家对书法与篆刻艺术又有新的追求,书法篆刻艺术的发展又有了新的突破。吴让之是中国书法篆刻史上一位重要的大家,他的一生创作了大量书法和篆刻的精品,对清代晚期及近现代的书法篆刻史都产生了极其深远的影响。因而,文章选取清代具有代表性的书家吴让之进行研究。

关键词:吴让之;篆书;篆刻

自清代中后期,为避文字狱,诸多文人、学者和书法艺术工作者投身于碑学,碑学因而逐渐取代帖学成为书坛的主流。由于碑学热潮,出现了大量的访碑活动,加之书坛的崇古思想,碑学兴起了篆隶之风。在清代,篆书经历了秦篆和唐篆后,再次达到了历史高峰。吴让之作为包世臣的入室弟子,行草书纯学包世臣法,篆书及篆刻师法清代碑学的第一人——邓石如,其“篆书笔笔从隶出”,改变了清代前期一味模仿李阳冰而日趋低俗化的旧习,使得篆书又重获新生。

吴熙载,江苏仪征人,原名廷飏,字熙载,号晚学居士,后更字让之。在清代时期,受时代学风的影响,秦、汉时期的碑刻成为当时书家推崇的对象,因而,书家在实践中对其进行大量模仿,碑学书风成为当时人们的一种追求,从理论到实践得到空前发展,整个书坛的格局发生了重要的变化。吴让之是一位博学多能的艺术家,在书、画、印等多方面都有巨大成就。吴让之年幼之时喜好笔墨并苦下功夫,他在自用印《仪征吴熙载收藏金石文字》中刻边款:“余童年即喜弄笔墨,盖不自知其工拙,以贻笑于大方。厥后集诸名家之真迹而扩充之,庶几朝夕揣摩不止,终为门外汉也。”其行草学包世臣,篆书、隶书及篆刻师法邓石如。在篆刻领域,他进一步完善了邓派印风,故后来学书者多从吴让之入手邓派。可见,吴让之在师法的过程中具有创新精神,使得篆书和篆刻艺术有新的发展。

吳让之的一生留下来许多篆书作品,他深得邓氏以隶书的笔法作篆书的奥诀。吴让之的篆书,字法精熟,行笔流畅,结体端稳,在收笔处常常向外刷,增加了线条的弹性感。从笔法的角度来说,小篆的基本笔法只有直画和弧画,可用“中锋行笔”来概括。自唐代以来,书家们多使用短锋硬毫书写,且多以楷书入篆书。清代,邓石如在宗法唐代及汉代篆书的基础之上,融隶书于篆书之中,使篆书线条内含有篆籀之气,婉转流畅,变化丰富。吴让之从汉代碑额中汲取曲弧飘逸,除了直画还掺有不少的转笔和折笔。转笔和折笔多用于笔画相交或改变方向时,在转折处多呈外方内圆,在书写过程中遇转折处常稍做顿笔,随后向内转,稍稍提笔。接笔是篆书中常有的一种笔法,接笔不仅可以使得字内的结构更为完善,还可以丰富字内空间的趣味性。根据整理,吴让之作品中的接笔大致归纳为三类:实接、虚接和留笔。在字的起笔处,通常采用实接的方式,更符合用笔的规律性和书写的节奏感;在收笔处,常采用虚接或留笔的方式,虚接可以增添篆书中众多横向笔画的灵动感,接笔常采用留笔的方式赋予线条内涵感的表达,同时也丰富字内空间的趣味性。通过改变笔画的接笔之处,同一字在字内有较多的横或者竖时显得不板滞,更为灵活和丰富。从古至今,诸多书法家如怀素、张旭、王铎、傅山等多使用刷笔。邓石如作为开宗立派者,首先将刷笔通过隶书引入篆书中,为刻板的篆书线条增强了书写的节奏感和流畅性。吴让之将其恰到好处地引用至自己的线条之中,在一定程度上,他对邓石如书风的发展起到推动作用。

从章法的角度来说,整体格局是行间距紧凑,字与字之间的距离相对宽松,产生一种强烈横式排列感。为能摆脱秦小篆的影响,时至今日,善书小篆之人仍采用此种章法。纵观古人的法书,传统的汉字书写章法格式可以分为两类,其一是竖势,其二是横势。竖势即纵向排列,字序是自上而下排列成竖行;横势指的是单行横向排式,字序是从右向左排列。从吴让之的作品来看,其中多对联、条幅、横幅等。

吴让之圆劲流美的小篆为时人所重,同时他在中国篆刻史上具有独特的历史地位,不仅是后人学习和崇拜的对象,还对晚清及后代的印学发展产生重要的推动作用。纵观吴让之篆刻学习的历程,他的篆刻风格从端庄平稳又极具变化的汉印中汲取营养,同时还将邓石如“印从书出”的印学思想进行继承并创新。吴让之在学习及成长的过程中,篆刻风格在不断发生变化,从其篆刻作品来看,吴让之深受邓石如印学思想的影响。

随着书坛掀起崇古风气,篆刻艺术有了较大的发展空间。汉印在中国印章史上的地位不言而喻,不论是做工还是形制都极为精致,是后人学习印章的标杆。汉印所体现的庄重典雅、恢弘博大、方正平和等审美意趣,都是中国古代儒家“中和”审美思想的表现。明清流派的诸多篆刻家都是从汉印的学习入手,汉印成为明清篆刻发展的重要基石,不仅对明清的篆刻史产生巨大影响,同时对往后一代又一代的书家产生影响。

吴让之学习篆刻最先接触的是白文,在吴让之亲自作序的《吴让之印稿》中,他说:“让之弱龄好弄,喜刻印章。十五岁乃见汉人作,悉心摹仿十年。凡拟近代名工,亦务求肖乃已。又五年,始见完白山人作,尽弃其学而学之。”阅读跋文可以得知,吴让之是从十五岁时接触汉印,他被汉印端庄平正又含有丰富变化的意趣所吸引。在往后的时间里,吴让之凭借着其对汉印的兴趣,苦下功夫,扎实他的篆刻基础,为其后个人篆刻风格的形成打下坚实的基础。

吴让之继承邓石如“印从书出”的观念,并有所创新。吴让之的朱文印章突破以往的正方形样式,以竖长形的样式为主,对元朱文印章法有了新的突破。作为西泠印社创始人之一的篆刻家丁辅之吟诗赞叹道:“圆朱入印始赵宋,怀宁布衣人所师。一灯不灭传薪火,赖有扬州吴让之。”为了在印面上有新的突破,吴让之篆刻的字法较之以往有所不同。为实现篆刻的字形相对偏长将篆书的字形挪用至其中,这样的方式显然不符篆刻的基本要求。因此,他对篆书字形进行系列的改造。其一是将小篆的体势进一步地拉伸,提高文字的重心。其二是通过改变文字的长宽比例,对小篆进行印化的处理。邓石如刻有印作“一日之迹”,吴让之曾仿作。邓石如的印作,从整体布局上看,单字笔画不多,且配上若有若无的虚边框,使得整个印面显得十分的疏朗空灵。圆转的线条很大程度上增强了印面的俏皮程度,显得更有流动感,增添活泼的气氛。印面用刀采用冲刀和切刀相结合,积点成线产生金石味,不失圆浑的古拙之气。吴让之“一日之迹”的仿作,整体上沿袭了邓石如的风格,但在细节之处做了些调整。在笔画线条上,做出了装饰性的处理,将弧形的线条多处理成直线,尤其在“之”字与“迹”字左侧的“足”字旁折笔处。另外,对“一”字和“日”字中间的横,进行更为夸张的处理。邓石如与吴让之的这两方印相比,虽各有不同,但吴让之根据前人的印作,增添了印章的表现形式,为后世印人所叹服。

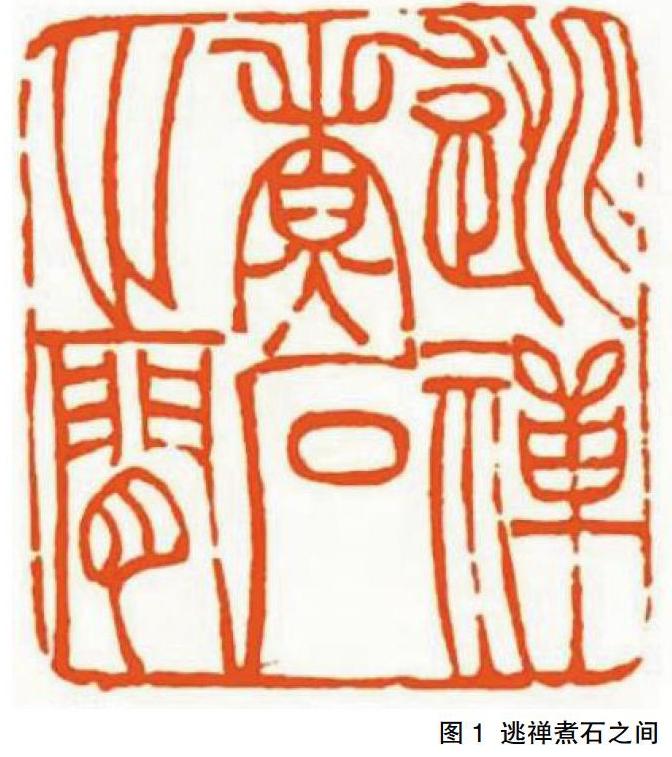

从吴让之遗留下来的诸多篆刻作品中发现,吴让之所刻朱文印的风格基于他自己的小篆风格,尤其是六字的朱文印,最能体现出吴让之篆书所独有的风格。笔者以吴让之的六字经典代表作“逃禅煮石之间”(图1)为例进行分析,整个印面中的印文结字修长,重心偏高,长线条婉转流畅,足以体现出其精熟的篆书笔法。积点成线的用笔方式,增添了线条的金石之气。在空间的处理上,“石”字下面的大块留白,在整个印面中尤为显眼,整个印面的线条多是婉转流美的弧度,营造出一种密集感,配上这块留白,使整个印面的疏密对比恰到好处。

吴让之,是晚清篆刻四大家之首。他的篆刻的字法取自他的篆书风格,是当时文人篆刻的新鲜之力。他在印文的字法上以其独具的特色,将篆书的婉转之美与篆刻的古拙苍劲的用刀相结合,独具匠心。吴让之的作品是他对“以书入印”理念的最好诠释,其书法风格对其篆刻的面貌产生影响。

从吴让之的书法和篆刻作品中,我们可以看出其受到碑学思想的影响。吴让之作为一个成功的书家,受其影响但不局限于之,他不仅能形成自己独有的小篆书法风格并且灵活地运用于篆刻中,他独有的影响力对晚清及近现代的诸多艺术家产生深远的影响。对于一名书法专业的学生来说,临摹吴让之的作品只是学习的很小一部分,更多的是要学习他对艺术追求的态度以及他求变的创新意识。吴让之在书法篆刻领域的探索,值得我们学习借鉴。

参考文献:

[1]范美俊.清末民初中国书画的现代化转型初探[J].内江师范学院学报,2004(1).

[2]萧高洪.篆刻史话[M].天津:百花文艺出版社,2004.

[3]程俊英.吴让之印风的来源及其影响[J].书法赏评,2007(5).

[4]耿芸.吴让之篆刻艺术研究[D].广西师范大学,2019.

[5]叶一苇.中国篆刻史[M].杭州:西泠印社出版社,2000.

[6]寓真.此中有真意:读印随笔(节选)[J].黄河,2015(1).

作者单位:

北京师范大学