安徽省农村黑臭水体成因及治理研究

2020-06-03赵寅成李为实

赵寅成,李为实

(1.合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥 230009;2.芜湖市生态环境局,芜湖 241000)

农村经济的快速发展,在改善农村居民生活质量的同时,也造成了农村生态环境污染。农村居民在生产和生活活动的过程中向水体排入的农村生活污水、农业面源等污染物已经远远超过地表水体的环境容量,大量的有机物在自净的过程中消耗大量的氧气,降低水体含氧量,使得有机物分解由好氧转化为厌氧反应。在厌氧过程中产生大量硫化氢、氨、硫醇等发臭物质,破坏水体的自净能力,导致水体发黑发臭,形成黑臭水体,影响着我国乡村振兴进程[1]。

为有效改善国内水环境质量,改善生态环境质量,“水十条”中明确提出在全国范围内开展城市黑臭水体治理工作[2]。目前城市黑臭水体得到有效治理,但农村黑臭水体分布量多面广,对生态环境影响更为深远且尚未得到有效治理。为了开展农村黑臭水体治理,中央农办等18个部门联合印发了 《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》[3],明确要求有条件的地方实施清淤疏浚,采取综合措施恢复水生态,逐步消除农村黑臭水体。这些都为农村黑臭水体的治理提供了很好的前提条件。

本文以安徽省为例,探究安徽省农村黑臭水体的现状,并结合农村黑臭水体的成因,提出可靠的农村黑臭水体治理措施和建议,有效开展农村黑臭水体的治理。

1 安徽省农村黑臭水体现状

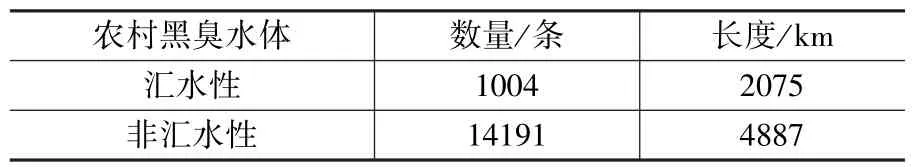

安徽省国土总面积14.01万km2,规划2020年城乡建设总用地面积约1.59万km2,农村地域面积是城市面积的8倍。目前农村居民居住分散、环保基础设施建设薄弱、大量分散的小污染源等因素导致了安徽省农村黑臭水体的形成[4]。本研究依据汇水类型不同,将安徽省农村黑臭水体的排查数据(安徽省农村黑臭水体共有15195条,总长度为6962km),进行如下分类,具体见表1。

表1 安徽省农村黑臭水体基本情况

为进一步探究导致农村黑臭水体形成的污染源类型,为后期进行农村黑臭水体治理提供可靠的依据,本研究采用感官识别法,将全省水体污染来源结构分为四类:一是农村生活污水和农厕排污等生活源;二是农业种植养殖、农产品加工等农业源;三是水体内源污染;四是工业企业排放的工业污染源[5],最终得到农村黑臭水体成因分类表,具体见表2。

表2 农村黑臭水体成因分类表

通过表2的数据可以发现,农村黑臭水体产生的主要途径有水体内源污染、生活源、农业源、工业源等,水体内源污染、生活源、农业源对农村黑臭水体形成的贡献率达到了99%,且水体内源污染对农村黑臭水体影响最为深远,达到48%。

2 安徽省农村黑臭水体成因

通过对安徽省农村形成黑臭水体的污染源调查了解到,目前安徽省农村黑臭水体的形成原因主要是水体内源污染、农村生活源和农业面源。造成水体内源污染、农村生活源和农业面源排放的直接原因是农村环保设施不健全、农业面源治理不彻底、内源治理不规范、基层科技人才紧缺和监管力量薄弱[6]等。

2.1 农村环保设施不健全

污水处理设施建设覆盖率低、底数不清、处理率偏低。据统计,目前全省105个县(市、区)中仅有13个县实现了乡镇污水处理设施建设全覆盖,污水处理设施的覆盖率仍然偏低。对安徽省内91个农村污水处理厂的运行情况调研发现,已建成的污水设施中,能正常运行的仅有半数,处理率达标的设施仅占一成。

农村生活垃圾收集、处置难。尽管 “村收集、镇运输、县处理”[7]的农村生活垃圾收处体系已基本建立,各地在转运环节普遍采取市场化运作方式,但在收集和处理环节仍存在不足。收集不彻底,直接导致部分河道沟渠垃圾遍布,影响村容整洁,造成河道水质下降。部分地方生活垃圾无害化终端处理能力不足,垃圾处理设施的二次污染不同程度存在,不规范运转造成的恶臭、垃圾渗滤液以及焚烧产生的烟尘污染等亦会对农村水体产生间接影响。

2.2 农业面源治理不彻底

规模以下畜禽养殖废弃物污染治理有待进一步深化。截至2017年底,全省共有规模畜禽养殖场(小区)22164个,规模以下畜禽养殖场约320万个。大量小规模和散养的畜禽养殖场没有任何治理设施,畜禽粪尿直接排放,坑塘沟渠成为受纳场所,是黑臭水体治理的重点污染源之一[8]。此外,2.2万家规模养殖场中,纳入考核的有18521个,鸭、鹅等水禽及半舍养殖场区不纳入考核,未有污染治理设施建设要求。

秸秆收储和机械还田需进一步规范。秸秆粉碎还田或堆积在河道中,经降雨淋溶浸泡,约一周时间就会导致周边水体发黄发黑。秸秆利用中,收储和机械还田环节易造成水体污染。全省秸秆收储点布局普遍缺少规划、布点不规范、建设标准不统一,雨季来临时易产生严重的淋溶水污染;随着机械化还田的大规模推广,区域性农机装备不足、翻耕技术应用不到位、后续追肥及配套农技服务没有跟上,导致还田秸秆难以被吸收利用,易造成周边水体淋溶污染。

农副产品加工小作坊是污染源治理和监管薄弱环节。安徽省北部红薯、黄豆主产区多有从事农产品加工的家庭作坊。红薯粉丝打粉、黄豆磨浆后的压制环节排放的废弃物会造成受纳水体水质恶化;亳州市谯城区白芍清洗加工等也会造成区域水体污染。此外,农村活禽屠宰和交易市场的污染治理也是监管的薄弱环节。

2.3 内源治理不规范

疏浚后的淤泥未做到规范处置。河底淤泥的处理问题是全国黑臭水体治理的共性问题。在2018年全国城市黑臭水体督察中,有76个黑臭水体被查出清理出来的底泥随意堆放。安徽省清淤疏浚工程多以县为单位进行自建自收,对于清理的淤泥如何处理未有强制规定。调研中发现疏浚后的淤泥大多露天堆放在河道两侧,部分堆积的淤泥释放恶臭气体[9];堆积的淤泥有些被村民取走另用,有些则被村民就地回填入沟渠,重新栽种农作物,导致原本联通的沟渠碎片化;未被取用的淤泥堆积在堤防边,洪峰期可能流回河道或成为下游污染隐患。此外,水体清淤之前缺乏污染调查评估,如果底泥内存在有害物质,则会造成二次污染。随着农村黑臭水体治理的开展,短期内河流密集清淤,大量底泥的处置将是整治工作中一个亟待解决的难题。

新型生态清淤技术推广欠佳。水体淤泥分为污染层、过渡层和正常湖泥层。新型生态清淤技术以改善水环境为主要目的,可以清除并安全处理污染底泥,控制和减轻内源污染,是目前最有效的底泥污染处置措施之一。传统的疏浚工程对水体清淤的重点多为扩大过水能力、增加水容量等,操作时易破坏水体正常底泥层,对水体生态系统造成影响。新型生态清淤技术尚未在省内推广。

2.4 生态修复技术的专业性与基层科技人才紧缺相矛盾

除清淤外,部分水体需要采用生态修复等技术才能达到黑臭水体治理标准。当前生态修复治理技术形式多样、发展迅速;受农村污水成分、地形、气候变化的影响,不同的黑臭水体需要采用不同的治理工艺和技术相搭配的综合解决方案[10]。与繁多的治理技术和复杂的治理工艺搭配相比,基层政府缺乏相应的环保科技人才进行技术甄别。在城市黑臭水体治理中,就报道过依靠曝气、“撒神药”等方式治理污染水体的现象。河道单独曝气能在一定程度上缓解水体黑臭,但进行曝气解决黑臭问题之后马上就要面临藻类暴发的问题,藻类暴发又会导致黑臭的出现,单一除黑臭不能达到长期效果;撒药在短期内可以制造水体水质达标的假象,但并没有形成水体系统平衡,甚至会对水体生态系统造成破坏。出台的黑臭水体治理政策如果只提出了 “做什么”和“做到什么程度”,却没给出 “如何做”的方法,没有形成成熟、可复制、可推广的模式,就可能使得各项要求在操作层面的分解不足,不能达成有效治理。

2.5 监管力量薄弱与监管对象数量庞大之间存在矛盾

与农村广袤的地域面积相比,基层(乡镇)环保队伍建设基本处于空白状态,大多数乡镇没有环保办事机构,基本处于 “三无”(无人、无经费、无装备)境地,相关任务无法按正常渠道落实。即使设立环保站所,仅靠零星工作人员难以开展监管工作。以阜阳市为例,全市生态环境系统共540余人,监督执法相关部门仅百余人,但全市仅规模化养殖场就有4636家,此外还有大量规模以下养殖场、各类工业污染源、污水处理设施等,仅靠生态环境部门进行 “点对点”的污染源监管,难以做到监督全覆盖。平台之间信息共享机制不畅也给监管增加了难度,如农业农村系统和生态环境系统畜禽养殖场网上管理系统间数据出入较大,难以实施精准监管。

3 农村黑臭水体的治理措施

3.1 统筹规划,分阶段推进农村黑臭水体治理工作

农村黑臭水体治理是一项系统性工程,包括源头控制和末端治理两大模块,治理链条细分为整体规划、控源治污、内源治理、生态修复、景观修复五个环节,此外还包括完善长效机制建设等。治理工作仅依靠某个环节并不能实现水体长治久清,应统筹考虑,全面推进。农村黑臭水体治理初期的核心在于水体水质的改善,应结合各项综合规划狠抓生活源、农业源及其他污染源的控制治理,积极推进河道垃圾清理和淤泥清除等内源治理工作,必要时辅助以生态修复措施,鼓励有条件的地区开展景观修复[11]。

按照先点后面的原则,分阶段推进农村黑臭水体治理工作。在完成全省农村黑臭水体排查摸底工作和省内部分地区具备了黑臭水体治理条件的基础上,建议积极向上争取试点示范名额和资金,通过在典型区域开展试点示范,推广带动全省农村黑臭水体治理工作。同时,积极制定农村黑臭水体标准。

3.2 抓好结合,做好与当前各项重点工作及规划的衔接

抓好与各项规划方案的结合。农村黑臭水体治理工作是美丽乡村建设、农村人居环境整治工作的一项重要内容。农村黑臭水体治理的过程,也是深入推进全省农村垃圾污水农厕专项整治、畜禽养殖废弃物和秸秆资源化利用、农田水利最后一公里等工作的过程。应围绕农村人居环境改善工程,提升垃圾污水治理水平、提高卫生厕所普及率、规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率,特别是围绕村庄清洁行动,清理村内沟塘、科学开展河道疏浚及河沟和池塘清淤等。长期的治理工作,应纳入乡村综合性规划予以推进落实。

将农村黑臭水体治理纳入河湖长制推进落实。将农村黑臭水体治理纳入河湖长管控体系,明确农村黑臭水体河(湖、塘、沟、渠)长,健全河湖长制常态化管理机制[12]。河(湖、塘、沟、渠)长要按照治理要求加强组织实施,带头并督促相关部门做好日常巡查,调动各方密切配合协调联动,确保农村黑臭水体治理到位。鼓励有条件的地区建立能给河长提供技术决策的由行业专家组成的智囊团,以 “河长制”为依托,建立 “河长智”,实现 “河长治”。

3.3 建立 “污染物治理链条”思维,狠抓行业各环节规范化管理

农村生活、农业生产过程中产生的污染物,自产生起都会对农村水体产生直接或间接的影响。污染物自产生到最终排放,其治理链条要经历污染物收集、转运、储存、处理处置、排放等环节,任何一个环节不到位,都有可能造成水体污染。要建立 “污染物治理链条”思维,紧盯治理链条的各个环节,通过对现有政策措施的查漏补缺,倒逼相关行业环节的规范化运行,消除农村黑臭水体的污染根源。

一是完善农村生活污水处理设施建设、验收、运行、监管等一系列政策措施办法,提高污水收集率、运行率、处理率,摸清污水处理设施底数,针对存在的问题逐步推进解决,确保设施 “建成一个、运行一个、见效一个”。强化垃圾收集和生活垃圾无害化终端处理能力建设。探索建立农村环境基础设施的建、管、监分离的管理体系和机制。二是建立标准化秸秆收储中心,通过优化还田技术、落实购机补贴、培育服务组织等方式合理推进秸秆机械化还田。三是参考2014年原环境保护部办公厅印发的 《湖泊河流环保疏浚技术指南》等相关文件,组织制定科学合理的环保清淤方案,对淤泥评估、清淤方式、淤泥运输过程及处理处置提出规范化管理要求[13]。四是探索红薯粉丝打粉、豆腐压制、白芍清洗的家庭作坊污染治理方法。五是加强对农村活禽宰杀和交易市场的污染监管,建立配套的管理办法。

3.4 建立 “类面源”概念,重点推进各类废弃物资源化利用

农村污染源数量多、规模小、分布散,如果简单套用城市污染和规模以上企业污染的治理手段和技术进行治理,很可能出现既 “治不起”又 “治不净”的尴尬局面。探索建立 “类面源”概念,把全省320万家规模以下畜禽养殖场、农厕等小污染源当成 “类似面源污染”来进行治理,治理的重心从要求污染排放主体增设污染治理设施,转向废弃物资源化综合利用。一是着力解决农牧循环中种养不平衡、有机肥终端产品出路不畅的问题,提升畜禽粪污处理资源化利用水平;二是通过强化龙头培育、园区建设和研发应用,拓宽秸秆利用途径,提高秸秆产业化率;三是加强清淤淤泥资源化利用水平。如广东深圳建设了150万吨产能的污泥处理工程,处理茅洲河干支流清淤产生的470万m3的污泥,部分用于制砖、烧制陶粒等。

3.5 打通科技与应用之间的壁垒,制定推广农村黑臭水体治理技术模式

加强科技支撑,将黑臭水体治理存在的问题逐一细化,纳入科研课题,依托高校、科研机构进行针对性研究。按照不同地区气象环境特点和资源环境条件,结合水体污染成因,在分析比选的基础上,筛选不同的集成技术综合治理模式[14],并逐步推广。开展科技下乡,鼓励农村黑臭水体治理专家对农村黑臭水体治理的全过程、各环节提供技术支持,推荐实用技术目录,推广示范实用技术。建立技术信息化推广平台,将农村黑臭水体治理技术成果转化为现实生产力。定期对基层管理人员和技术人员宣传贯彻农村黑臭水体治理相关政策、技术模式与典型案例。

4 研究小结

在 “水十条”关于在全国范围内开展城市黑臭水体治理工作要求的推动下,目前城市黑臭水体得到有效治理。但我国农村黑臭水体分布量多面广,对生态环境影响更为深远且尚未得到有效治理。为了开展农村黑臭水体治理,中央农办等部门联合印发的 《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》明确要求,有条件的地方实施清淤疏浚,采取综合措施恢复水生态,逐步消除农村黑臭水体。这为农村黑臭水体的治理提供了很好的政策条件。本文以安徽省为例,探究安徽省农村黑臭水体的现状,并结合农村黑臭水体的成因,提出可靠的农村黑臭水体治理措施和建议,以有效开展农村黑臭水体的治理。

通过对安徽省农村形成黑臭水体的污染源调查了解到,目前安徽省农村黑臭水体的形成原因主要是水体内源污染、农村生活源和农业面源。造成水体内源污染、农村生活源和农业面源排放的直接原因是农村环保设施不健全、农业面源治理不彻底、内源治理不规范、基层科技人才紧缺和监管力量薄弱等。针对以上主要原因,本研究分析提出以下关于农村黑臭水体的治理措施:(1)统筹规划,分阶段推进农村黑臭水体治理工作;(2)抓好结合,做好与当前各项重点工作及规划的衔接;(3)建立 “污染物治理链条”思维,狠抓行业各环节规范化管理;(4)建立 “类面源”概念,重点推进各类废弃物资源化利用;(5)打破科技与应用之间的壁垒,制定推广农村黑臭水体治理技术模式。