高温胁迫对刺毛杜鹃生理特征和生长的影响

2020-06-02宋绪忠郑国良

杨 华,宋绪忠*,郑国良,沈 剑

(1.浙江省林业科学研究院,浙江 杭州310023;2.浙江省金华市林业技术推广站,浙江 金华321000)

【研究意义】杜鹃花是一类园艺栽培常用的花卉,全世界的杜鹃花约有960种,我国是杜鹃花主要分布国家,种类达542种[1],另外培育品种有上千种。虽然美丽的杜鹃花受人们喜爱,但杜鹃花对生长条件、栽培条件要求较高,在我国园林绿化应用时,只有少数抗逆性强的种类被市场应用,对于抗性了解不清的原生种或者品种,市场供应量少,应用也少。随着人类活动的增加,全球气温逐渐升高,再加上城市温室效应常有发生,城市在夏季高温期间,达38℃以上的高温天气时有出现,对园林绿化植物的生长有一定的影响。杜鹃花种类繁多,对高温的适应能力千差万别。为了增加杜鹃花种类在园林绿化中的应用,同时避免应用失败,深入了解杜鹃花耐高温能力是其应用要考虑的关键因素之一。【前人研究进展】如秦岭的高山杜鹃(Rh od odend ron lapponicum)[2-3]和井冈山杜鹃(R.jin g gangs hanicum)[4]只适合在凉爽湿润的环境下生存,无法适应高温区域引种。西洋杜鹃(R.hyb ridum)[5]、马银花(R.ovatum)[6]、毛棉杜鹃(R.moulmai nense)、红滩杜鹃(R.chihs i ni anum)和红棕杜鹃(R.rubiginosum)[7]等少数几种杜鹃花已开展了耐高温能力分析,试验处理最高温度分别为43,42,38℃等,研究人员对它们的叶绿素、丙二醛、各种酶活性、光合特性等生理生化指标进行了分析,评价了其抗性,为它们的应用范围提供了指导。同时,研究者还利用不同的化学试剂对杜鹃花进行处理[8-11],或者进行一定高温的预处理[12],以提高杜鹃花的耐高温能力。【本研究切入点】刺毛杜鹃(R.ch ampi onae)产于我国东南及中南部的9个省份,分布于海拔500~1 300 m的山谷疏林[13-14],其花冠大,色淡雅,量多,花朵具有淡淡香味,属于观赏价值较高的一类常绿杜鹃。目前,对刺毛杜鹃的研究相当少,对其适应城镇高温环境的能力分析也不系统,从其自然分布的海拔、生境情况看,认为其适应高温能力一般,不适合城市园林绿化。然而在课题组的引种栽培过程中,发现其适应高温环境的能力较好,是一类适合种植于庭院、公园的杜鹃花种类。【拟解决的关键问题】本研究通过人为模拟高温环境,对其叶片生理指标及生长情况进行观察,分析刺毛杜鹃的生理指标与高温胁迫的关系,解释其适应高温环境的能力,为其推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验用苗6年生,平均苗高48 cm,以黄土∶泥炭∶珍珠岩=2∶1∶1为基质种植于25 cm×35 cm塑料容器内,室外栽培,下午无直射光照。8月底,放入不同温度梯度的光照培养箱内,进行耐高温抗性试验。

1.2 试验设计

利用智能光照培养箱(塞福,宁波)设定温度梯度,分别为25℃/21℃(昼14 h/夜10 h,以下同)、32℃/25℃(轻度胁迫)、38℃/28℃(中度胁迫)、42℃/31℃(重度胁迫),每个处理9株。

1.3 测定指标及方法

处理第1、5和10天早上采集叶片进行生理指标分析,选取顶端向下第3~6片的叶子用于试验,重复3次,避免已变褐色的叶片。处理第7、14天早上进行光合特性测定。处理21d后,将苗移出光照培养箱。保证土壤湿度,适时浇水,每天观察植物生长情况。

叶绿素含量(mg/g)、类胡萝卜素含量(mg/g)、电导率(%)、丙二醛(MDA)含量(µmol/g)的测定方法参照李合生方法[15]。超氧化物歧化酶(SOD)活性(U/g)的测定方法参照邹琦方法[16]。

采用LI-6400便携式光合作用测定系统(LI-COR,美国)测定相同叶位的功能叶片的净光合速率(Pn/µmolCO2·m-2·s-1)、气孔导度(Gs/molH2O·m-2·s-1)、蒸腾速率(Tr/mmolH2O·m-2·s-1)、胞间CO2浓度(Ci/µmolCO2·m-2·s-1)、大气CO2浓度(Ca/µmolCO2·mol-1)。测定时叶室面积为6 cm2,样品室流速为500µmol/s,光照强度固定为500µmol/(m2·s)。水分利用效率W U E=Pn/Tr,气孔限制值L s=(Ca-Ci)/Ca。

1.4 数据分析

所有数据取平均值进行计算,使用统计软件Excel2010绘制各曲线图,多重比较采用LSD法进行。

2 结果与分析

2.1 高温胁迫对刺毛杜鹃生理特征的影响

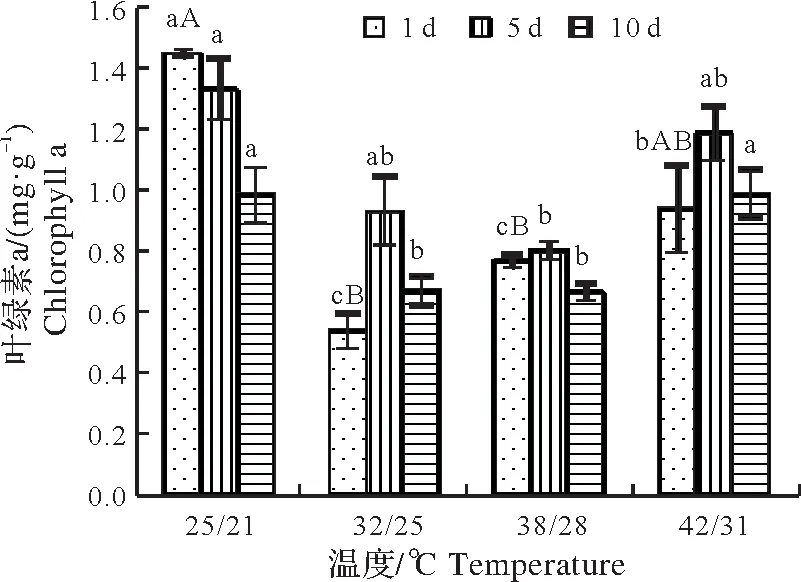

2.1.1 叶绿素含量与类胡萝卜素含量变化情况 经过10d不同温度处理(图1~3),叶绿素a含量、类胡萝卜素含量在32℃/25℃、38℃/28℃、42℃/31℃这3个温度下,随时间延长出现先升后降的趋势;在25℃/21℃温度下,则随时间的延长而逐渐下降。叶绿素b含量在25℃/21℃、38℃/28℃这2个温度下,出现逐渐下降的趋势;在32℃/25℃、42℃/31℃温度下,出现先升后降的趋势。第10天,叶绿素a、b含量在42℃/31℃时最高,分别为0.986 mg/g和0.296 mg/g;而类胡萝卜素的含量在25℃/21℃时最高,为1.273 mg/g。方差分析显示,叶绿素a含量、叶绿素b含量在不同处理时间呈显著差异(P<0.05),在不同处理温度间呈极显著差异(P<0.01)。类胡萝卜素含量在不同处理时间、不同处理温度间呈极显著差异。

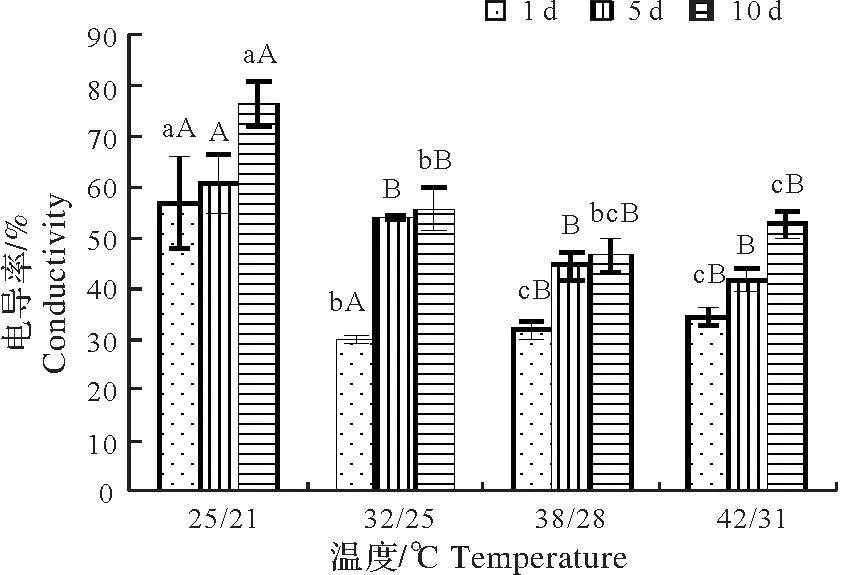

2.1.2 电导率变化情况 随处理时间的延长,各温度下电导率呈逐渐上升的趋势(图4)。第1天和第10天,随处理温度的升高,呈先降后升的趋势;第5天则是随处理温度升高而下降。在相同处理时间下,25℃/21℃温度下电导率为最高。方差分析显示,电导率在不同处理时间和不同处理温度间呈极显著差异。

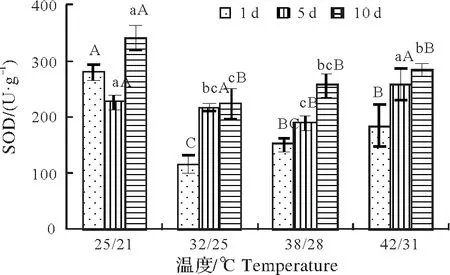

2.1.3 SOD活性变化情况 对SOD活性进行分析(图5),随处理时间的延长,32℃/25℃、38℃/28℃、42℃/31℃这3个温度下植株的SOD活性呈上升趋势;25℃/21℃温度下呈先降后升的趋势。在相同处理时间下,SOD活性随温度升高呈先降后升的趋势,第1天和第10天25℃/21℃温度下SOD活性最高,分别为279.96 U/g、342.03 U/g;第5天则是42℃/31℃温度下SOD活性最高,为258.28 U/g。方差分析显示,不同处理温度和处理时间间SOD活性呈极显著差异。

图1 叶绿素a含量的变化情况Fig.1 The change of chlorophyll a content

图2 叶绿素b含量的变化情况Fig.2 The change of chlorophyll b content

图3 类胡萝卜素含量的变化情况Fig.3 The change of carotenoid content

图4 电导率的变化情况Fig.4 The change of conductivity

2.1.4 MDA含量变化情况 MDA是细胞膜被破坏的标志物质。从图6可以看出,随处理时间的延长,38℃/28℃、42℃/31℃这2个温度下,MDA含量呈先升后降的趋势;25℃/21℃温度下MDA含量呈先降后升的趋势,第1天和第10天,MDA含量最高,分别为23.59µmol/g和31.58µmol/g;32℃/25℃温度下MDA含量呈上升趋势,但变化不明显。方差分析显示,不同处理温度间MDA含量呈极显著差异。

图5 SOD活性变化情况Fig.5 The change of SOD activity

图6 MDA含量变化情况Fig.6 The change of MDA content

2.1.5 光合特性变化情况 处理第7、14天早上进行光合特性测定,从图7可以看出:(1)随处理时间延长,净光合速率、气孔导度、蒸腾速率表现为逐渐下降。第14天时各温度下净光合速率变化不明显。随处理温度的升高,净光合速率、气孔导度、蒸腾速率表现为升-降-升的趋势。42℃/31℃温度下,气孔导度、蒸腾速率都为最大,分别为0.35 molH2O/(m2·s)、0.21 molH2O/(m2·s)和4.86 mmolH2O/(m2·s)、3.60 mmolH2O/(m2·s)。(2)42℃/31℃温度下,随处理时间延长,胞间CO2浓度有所上升,而另外3个温度则为下降。随温度的升高,第7天时胞间CO2浓度先升再降,到了第14天则是不断升高。(3)随温度的升高,水分利用效率和气孔限制值逐渐降低。第7天,42℃/31℃温度下水分利用效率和气孔限制值分别是25℃/21℃温度下的0.33倍和0.53倍;第14天,则为0.24倍和0.45倍。除了42℃/31℃,各温度下的水分利用率和气孔限制值第14天高于第7天。方差分析显示,除了第14天时,不同处理温度间净光合速率无显著差异;其它指标在不同处理温度间呈极显著差异。

2.2 植株叶片生长情况

观察刺毛杜鹃植株对高温的耐性,第16天时,只有处在42℃/31℃的6株刺毛杜鹃植株叶柄开始出现褐色,表现出受伤害的症状;第21天时,有6株手碰叶,叶片掉落;处理23d后放在自然环境下,最终死亡3株。其它温度下刺毛杜鹃叶片无明显变化。

图7 光合特性、水分利用率和气孔限制值变化情况Fig.7 The change of physiological indexes,water use efficiency and stomata limitation

3 讨论与结论

3.1 高温胁迫对刺毛杜鹃细胞膜的影响

植物体细胞对胁迫的响应最明显的是细胞膜完整性丢失,导致细胞渗透增加和电解质的泄露,电导率上升[17],以及细胞内会产生过剩的活性氧和MDA含量增加[18-19]。SOD酶是清除活性氧的关键[20],降低膜受的损伤和MDA含量,是反映植物抗逆能力的重要参考指标。本研究发现,各温度下电导率随时间延长呈上升趋势,但25℃/21℃温度下电导率却是最高的,表明此时细胞膜损伤最重,这与田学军等对萝芙木的研究并不相同[21]。其原因可能是试验处理苗在处理前20d所处环境的平均温度为34.5~26.4℃,最高温度达到38℃/28℃,这与中度胁迫试验处理相近,因此在25℃/21℃环境下处理10d,苗木却表现出不适应。如果试验处理季节不同可能会出现不同的表现,这有待于进一步研究比较。随着时间的延长,中度胁迫和重度胁迫下,MDA含量先升后下,表明高温胁迫诱导细胞内SOD酶活性增强,SOD作用的发挥有助于植物获得对高温胁迫的适应能力。紫扇花高温胁迫时表现出了相似的变化趋势[22]。可见,刺毛杜鹃对温度处理逐步产生了一定的适应能力。

3.2 高温胁迫对刺毛杜鹃叶片色素及光合特性的影响

植物色素中叶绿素是光合色素,而类胡萝卜素作为光合辅助色素,起到延缓叶绿素的降解,保护细胞膜的作用。本研究不同处理温度下的刺毛杜鹃,光合作用能力有所下降。综合分析色素含量、净光合速率、气孔导度、蒸腾速率等指标发现,除重度胁迫外的3个温度环境下,第14天刺毛杜鹃的光合作用是气孔限制,即该条件下叶片气孔导度降低,进入气孔的CO2减少了,不能满足光合作用,导致光合作用受到限制[23];而在重度胁迫下,气孔限制值基本无变化,但净光合速率下降,推断此时光合作用是非气孔限制,极端高温引起刺毛杜鹃叶片色素含量下降,是造成光合作用降低的主要原因。胁迫造成植物光合系统破坏的现象在冬小麦、樟树、番茄的研究中有相似结论[24-26]。此外,研究发现极端高温对刺毛杜鹃的水分利用也有负面的影响。

3.3 高温胁迫对刺毛杜鹃形态的影响

杜鹃属植物喜湿凉环境,夏季极端高温是限制其应用的主要因素,特别是多数的高山杜鹃[27]。研究发现刺毛杜鹃在重度胁迫下可在15d内保持正常生长,而第21天后开始出现叶片坏损并最后部分死亡;而其它高温处理下,植株生长正常。鉴于我国绝大多数城市,少有出现连续15d以上42℃/31℃(昼14 h/夜10 h)极端高温的情况,可以预测刺毛杜鹃具有较好的耐高温能力,具备了在夏季高温地区进行引种应用潜力。

综上所述,刺毛杜鹃在高温环境下,叶片色素、细胞膜、酶活性、光合特性等各生理指标都会产生一定的变化,并随时间延长而受到伤害。与高山杜鹃相比[3],其耐高温能力强,在我国东南及中南部省份的低海拔地区具有推广应用潜力,这个推论也得到以往研究结果的支持,认为其耐高温能力与同亚属的广布种马银花较为接近[6],但可能比毛棉杜鹃耐高温能力略为差一些[28],种间抗性比较还有待进一步研究分析。