“团队—小组”教学模式在人体解剖学教学中的实施与效果评价

2020-06-01

(1. 安庆医药高等专科学校,安徽 安庆 246052;2. 安徽省安庆第一人民医院,安徽 安庆 246052)

人体解剖学是医学的基础,是医学课程的“开始”,始终贯穿所有医学课程之中,所以恩克斯说“没有解剖学,就没有医学”。在解剖学教学中,教师仅仅讲授解剖“本身”内容是不够的,在某一重要知识点上,需要引申到生理学、病理学,甚至延伸到专业课“内、外、妇、儿”。所以,解剖学教师除自身应注重学习、进修,培养成“一专多能”型教师外,建立“知识结构互补”的教学团队至关重要[1-2]。笔者从2015年9月开始,着手人体解剖学教学团队的建设,团队成员主要遴选于本校解剖教研室、生理学教研室、病理学教研室骨干教师以及附属医院、教学医院的兼职教师。以人体解剖学教学团队为基础,在教学过程中,我们提出和建立了“团队—小组”教学模式。“团队—小组”中的团队是由解剖学教学团队中的教师和授课班级中部分学生组成;小组则是以团队中学生充当组长,将授课班级学生分成若干学习小组。在教学活动中,充分发挥团队和小组的功能,提高教学质量[3-5]。本文通过阐述“团队—小组”教学模式在教学中的实施过程,同时与传统教学模式的教学效果相比较,分析其优缺点,进一步完善和推广其在教学过程中的应用。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象 随机选取我校2017级临床医学(专科)专业的平行班级03、04班。03 班 人数 49人(男生 27 人,女生 22 人),04班人数 50人(男生 29 人,女生 21 人),两班年龄均为18~20 岁,两班性别、年龄差异无统计学意义。

1.2 研究方法 两班所用的教材为同版教材、教学内容以循环系统中的“心脏”内容为例,课时、授课教师均相同。在教学过程中,2017级临床专业03班为对照班级,采用传统教学模式,即老师主要运用自制的多媒体课件在课堂讲解、教授,借助模型、标本进行示教;2017级临床专业04班为观察班级,采用“团队—小组”教学模式教学。

1.2.1 “团队—小组”教学模式的教学实施及评价

1.2.1.1 “团队—小组”的建立与实施 团队由解剖学教学团队中遴选解剖学、生理学、病理学教师、教学医院心血管科的兼职教师各1名,以及观察班级10名同学组成。这10名学生代表在“团队—小组”教学模式教学过程中既充当着学生角色,又充当了教师的角色,故10名学生遴选至关重要。在遴选过程中,首先由辅导员根据平时情况,授课教师根据上课表现推荐,推荐备选人在班级进行竞选演讲,通过投票选举产生。在教学过程中,要求10名学生参与教师集体备课、批改作业,甚至试讲。 在理论课堂教学中,授课教师在讲授心脏解剖学理论知识时,适当穿插相关课程知识点。在课后实训中,团队教师借助模型、标本、二维码,以交流、讨论的形式对团队中遴选的10名学生进行实践教学和指导。生理学老师以心脏结构为基础延伸到“心脏”相关的生理学知识;病理学老师延伸到“心脏”相关病理学知识;兼职教师延伸到“心脏”相关的临床知识。为了保证10名学生掌握相关知识,团队教师以3~5道简答题的形式对10名学生进行考核。考核合格后,将观察班级学生分成5个小组,团队成员中的10名学生平均分配到5个小组中担任组长、副组长。在课后实训学习活动中,组长、副组长负责组织、讲解、讨论,将相关知识再传递给小组成员。为了保证小组的学习质量,在组长、副组长进行讲解和指导前,根据教学目标,布置相应的教学任务(3~5道简答题),要求在学习、讨论后,收集小组成员学习中疑惑的问题,在后期跟踪指导中,教师随机抽取其中的1~2道简答题让小组成员进行回答,对小组学习质量进行评价,并及时对小组学习中的疑惑进行解答[6]。

1.2.1.2 小组的奖惩机制 为了激励小组学习的积极性和主动性,每个同学的平时成绩以小组的整体表现给予评定。小组的组长和副组长也不是一成不变,对于不作为的组长或副组长给予撤职,让更有主动性、组织能力更强的小组成员担任,从而进入教学团队,形成竞争机制[2]。

1.2.1.3 评价方法 以阶段性测试的形式对“心脏”解剖结构和延伸的相关生理、病理、临床知识的掌握情况进行评价;以问卷的形式对两种教学模式实施效果进行评价,以问卷的形式对后期相关课程学习是否有帮助进行评价。

2 结果

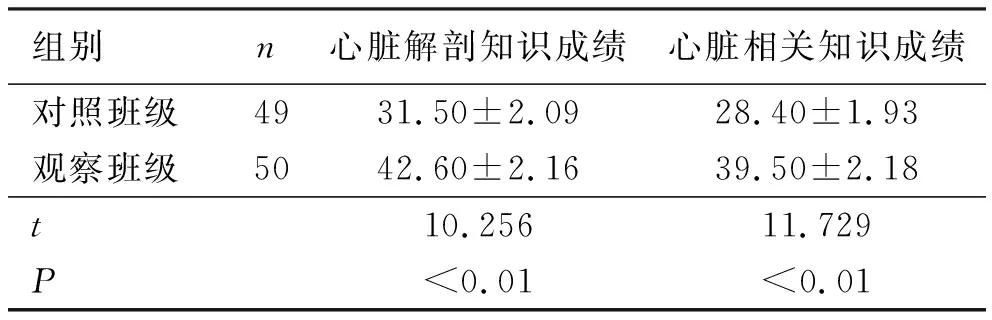

2.1 阶段性理论测试成绩 在阶段性理论测试中,对照班级、观察班级分别以传统教学模式、“团队—小组”教学模式教学之后,对两个班级同时以选择题的形式进行闭卷考试,考试内容、时间相同。考试内容包括:心脏解剖知识(25道选择题,每题2分,共50分)、心脏相关生理、病理、临床知识(25道选择题,每题2分,共50分),考试时间:100 min。结果:观察班级心脏解剖知识、心脏相关知识成绩均高于对照班级(P<0.01),见表1。

表1 心脏解剖知识及心脏相关知识考试成绩

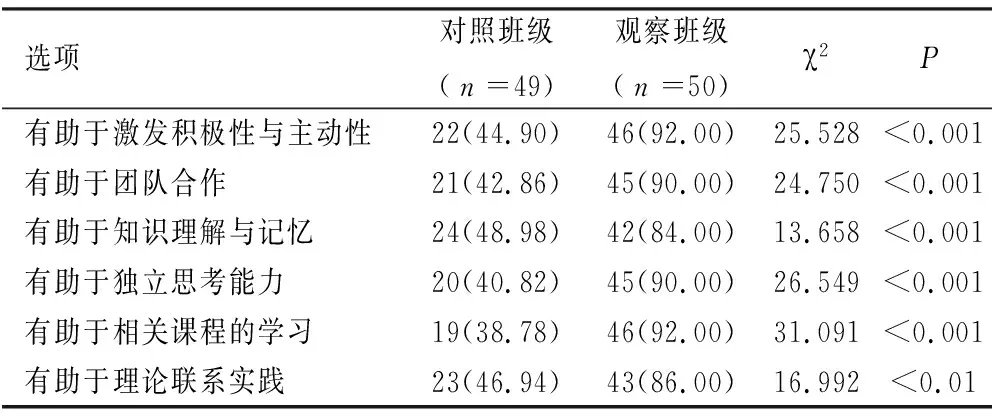

2.2 对两种教学模式实施效果进行评价 通过问卷调查的形式对两组教学模式进行教学效果评价,调查问卷见表2,问卷以选择“是或否”的形式进行调查,其中1~3选项调查内容“是”≥4项,4~6选项调查内容“是”≥2项,即符合选项标准。对调查结果经χ2检验,差异均有统计学意义(P<0.01),见表3。

表2 两组教学模式教学效果评价调查问卷

表3 两组学生对两种教学模式实施效果的认可比较

注:表内计数资料数据用[n(%)]表示

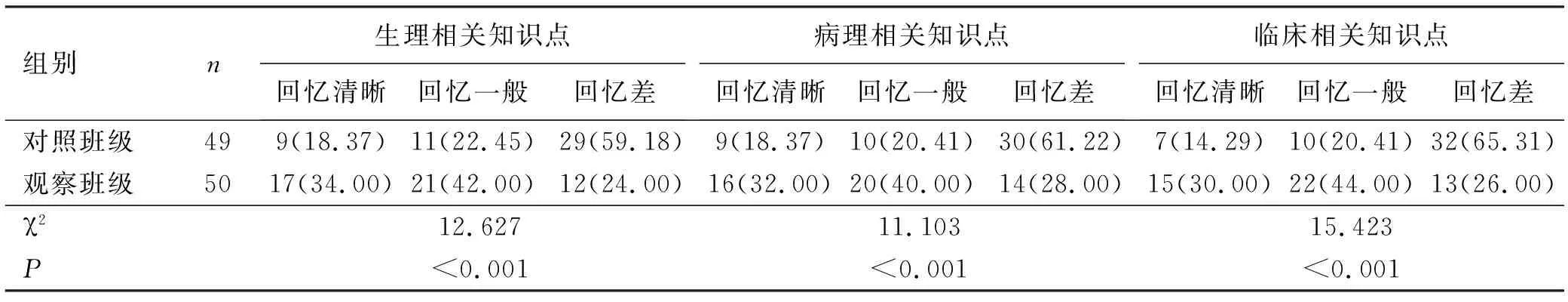

2.3 对相关课程后期记忆效果评价 在后期相关课程教学过程中,课前以问卷调查的形式,对心脏相关课程知识点进行回忆效果评价。对照班级学生对后期相关知识点回忆差;观察班级学生主要集中在回忆一般和回忆清晰范围内。对回忆清晰两组比较,差异均有统计学意义(P<0.01),见表4。

3 讨论

现阶段,教学团队和学习小组较多,但一般的教学团队往往只有教师组成,教师之间相互交流教学内容、教学方法,闭门造车,缺乏和学生的交流。同样,各种学习小组没有老师的指导,学习的方式和内容也无的放矢。“团队—小组”教学模式让学生参与教学团队,组织、指导小组的学习,充分地发挥了教学团队和学习小组的作用。“团队—小组”教学模式相比较传统教学模式,教学效果更加明显。绝大部分学生为了能够进入教师团队,上课认真听讲,课后积极提问。在“团队—小组”教学模式教学过程中,学生的学习积极性主动性得到了激发;团队的合作能力和荣誉感得到提高;医学课程的连贯性得到加强;知识的理解和记忆得到提高。理论考试成绩显示,观察班级成绩明显高于对照班级,尤其是相关课程成绩;统计课后进入实验室的次数表明,观察班级课后进入实验室的次数明显多于对照班级。这表现了观察班级学生课后更加用功,也体现了“团队—小组”教学模式能够激励学生有组织、有目标的课外实验、实训学习。这种学习有助于学生对后期课程的熟悉和了解,为后期课程教学做充分的准备。人体解剖学是一门实践性极强的医学基础课程,提高解剖学实验教学是深化解剖学教育、教学的关键[7]。然而,在许多医学院校,由于公共基础课时的增加,导致医学基础课学时的减少,相应地,实验课时也会下降。“团队—小组”教学模式在实践、实训教学过程中,主要是在课后完成,弥补了实验课时不足的缺点。和

表4 对两组后期相关课程回忆效果评价结果

注:表内计数资料数据用[n(%)]表示

当然,每一种新的教学模式都有其发展完善的过程[8]。“团队—小组”教学模式在人体解剖学教学过程中,是否适合于解剖学所有教学内容,需要我们更多地实践和研究;在实施过程中,它必定占用学生太多的课余时间,增加教师的工作量,这是否成为学生学习、教师工作的负担,有待于我们去调查和讨论;另外,后期如何更好地设计安排实施过程和提高教学效果仍然是我们面临的课题。