音乐厅声学的一些新观点

2020-06-01陈小平

陈小平

(中国传媒大学,北京 100024)

音乐厅声学从赛宾提出混响时间计算公式以来,经历了一个多世纪的发展历程。20世纪50年代至70年代是其理论发展的重要时期,现有厅堂音质评价参数大多数是在这一时期提出的,为厅堂声学设计奠定了理论基础[1]。然而,音乐厅声学发展至今,混响时间似乎是唯一客观评价指标,音质设计仍然存在不确定性,视觉等其他因素依然占主导,这些说明厅堂音质设计还存在许多尚待解决的问题。

在2018年IOA(Institute of Acoustics,英国的一家声学权威机构)召集的声学会议上,音乐厅声学再次成为研讨主题。笔者将此次会议上提出的部分新观点和新问题进行了总结。

1 混响时间低音比是否应大于1?

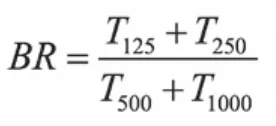

混响时间是厅堂音质设计的主要客观指标,通常以中频(500 Hz)混响时间Tm为代表。由于混响时间随频率变化,因此,还需要确定混响时间最佳频率特性。自20世纪60年代以来,声学家们普遍认为,低频的混响时间最好是中频的1.1~1.45倍,并定义低音比(Bass Ratio,BR)为

其中,T125、T250、T500和T1000分别表示频率为125 Hz、250 Hz、500 Hz和1 000 Hz时的混响时间。

1.1 理论分析

允许低频混响时间有所提升基于以下几点考虑:

(1)人声、乐声以致整个乐队声音的平均频谱曲线总是呈现低频下降趋势,因此,来自墙面的低频反射声有助于增强低频,提高声音的丰满感和温暖感;

(2)人耳对低频较不敏感,表现为低频的听阈较高,因此,低频的响度较低。通过增加低频混响,可以提高低频响度;

(3)等响曲线在低频端靠得越来越近,为了使低频和高频声音在停顿时听感上持续同样长时间,低频混响声的衰减要比高频慢。

Fuchs对此提出了不同看法[2],认为BR接近于1可能更有利于低频声。Fuchs指出,上述几点只是从能量角度进行考虑,忽视了低频声波可能存在的干涉会最终影响到听音。在乐队中,有一半乐器的基频可能低于125 Hz,这些低音对整个乐队声音的烘托起到至关重要的作用。在厅堂声学测量标准ISO 3382-1中还指出,测量频率范围应包含125 Hz~4 kHz,而对于音乐厅,低频应延展至63 Hz(目前大多数没有做到)。因此,低频数据测量和分析是不可忽视的。

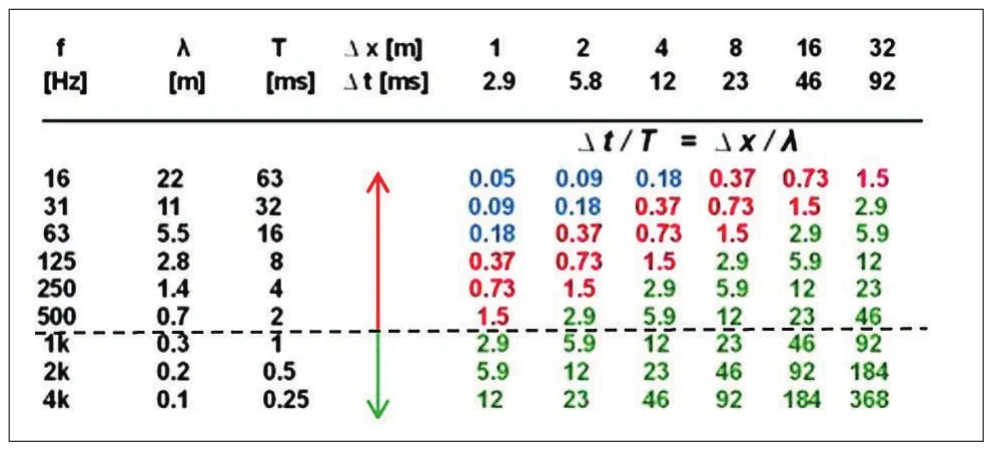

低频干涉是指直达声与早期反射声叠加产生的效应。当然,这种干涉并不只存在于低频。Fuchs指出,只有特定频带的声音才会受到干涉效应的影响,如表1所示的红色区域[2]。其中,Δx为反射声与直达声的声程差,分别取1 m、2 m、4 m、8 m、16 m和32 m,Δt为时间差为声速),对应上述Δx分别为2.9 ms、5.8 ms、12 ms、23 ms、46 ms和92 ms,f为频率,λ为波长,T为周期。

Spatial 3D Numerical Simulation Research on a New Foundation Structure of Offshore Wind Power WANG Tingting,SU Liyuan,LU Shengjun(1)

下面对表1进行简单说明。

(1)当频率大于1 kHz时,Δx/λ大于(2~3),处于绿色区域。反射声在直达声到达后的(2~3)个波长或(2~3)个周期才到达,这样的时间间隔足以让听觉很好地感知直达声,而不会受到反射声的影响。在这种情况下,反射声可以仅从能量角度考虑,和混响声一起,符合能量叠加原理,用于D(清晰度)、C80(明晰度)、G(强度指数)和LEF(侧向能量因子)等参数的计算,对听音是有利的。

(2)当频率低于63 Hz时,如果听音者或声源非常靠近反射板,使反射声与直达声的声程差小于4 m,则Δx/λ可能远小于1,如表1中的蓝色区域。此时,反射声与直达声的相位差可以忽略,或者认为它们几乎同时到达听音者,因此,反射声也不会影响直达声的听音。这种情况相当于声音强度增大一倍,也是人们希望达到的效果。

(3)当频率小于1 kHz时,存在一些红色区域,既不满足Δx/λ大于(2~3),也不满足Δx/λ远小于1。在这种情况下,反射声与直达声的时间间隔不足以让听觉很好地感知直达声,或者说,干涉产生的梳状滤波效应使波形改变,模糊了直达声携带的声音信息。

由此可见,较高频率的早期反射声有利于听音,而低频的早期反射声未必如此。低频反射声引起的干涉效应可能减弱低音乐器的基频成分,使声音听起来模糊不清。尽管较大的混响可能增大低频强度,但无法弥补前期的音质损失。

关于低频混响与音质的关系,前人已经有所提及。E.Skudrzyk早在1954年就提到,低频混响时间不应该比中频大许多,以免掩蔽乐器低频声音的瞬态起振过程,影响声源定位。G.von Békésy也曾经在1931年指出,混响时间频率特性以平坦延伸至低频为佳,声源的低频起振过程对听音至关重要。虽然白瑞纳克首先提出BR,并将BR的最佳值设为1.1~1.45,但在利用相互正交的多个声学参数对大量音乐厅音质进行调查后发现,BR值与音质并不存在明显的相关性。随后他又选取了38个音乐厅,对(G125+G250)与(G500+G1000)的差值与音质的相关性进行了调查,也没有获得有价值的结果。最后他指出,低频响度与低频混响时间并无明确关系,低频响度比低频混响时间对音质更为重要。

表1 不同频率的Δx/λ或Δt/T值

1.2 音质杰出的音乐厅BR值

Fuchs对一些公认音质良好的音乐厅的实际BR值进行了仔细观察,发现其中许多音乐厅的混响时间在低频并不是提升的,而是保持平坦甚至下降[2]。

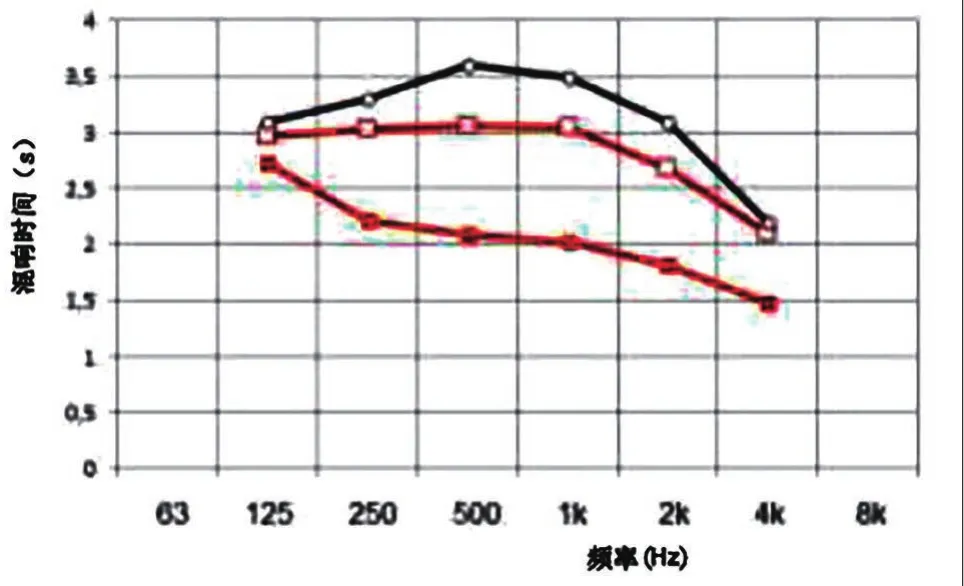

图1 维也纳金色大厅混响时间频率特性

维也纳音协音乐厅(金色大厅,建于1870年)以其优秀音质成为音乐厅设计典范,图1为金色大厅的混响时间频率特性。该厅在1960年进行过一次装修,装修前的空场混响时间在500 Hz和1 kHz达到最大值,分别为3.6 s和3.5 s,在250 Hz和125 Hz有明显的下降,BR约为0.9;装修后,由于更换了新座椅,中高频吸声有所增加,使空场混响时间从中频到低频呈现较为平直的状态,满场时由于中高频吸声进一步增加,BR约为1.2。

图2 波士顿交响乐大厅(红色:装修前空场;蓝色:装修后空场;黑色:装修后满场)和阿姆斯特丹音乐厅(虚线-空场)混响时间频率特性

图3 白色贝壳主题内墙

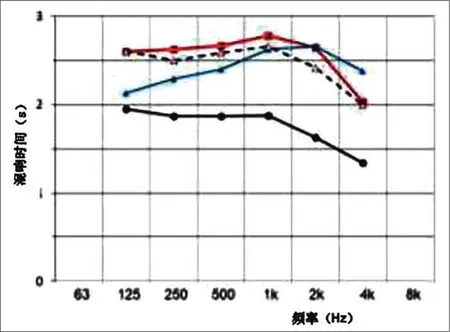

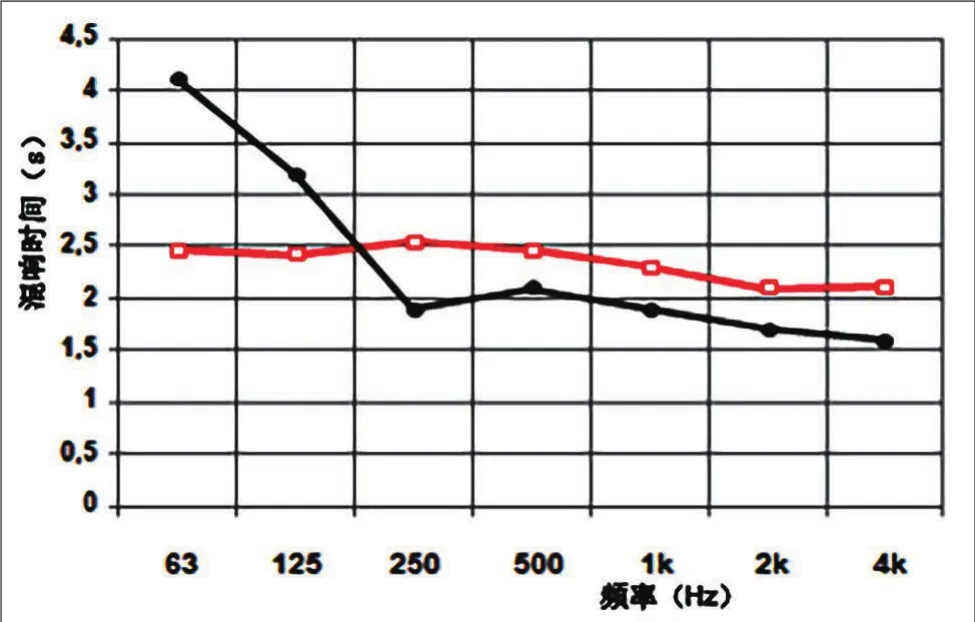

图4 易北爱乐音乐厅混响时间频率特性(黑色:满场估算值;红色:空场实测值)

此外,还有一些音质获得好评的音乐厅,其原本设计目标为BR大于1,但测量结果却是BR小于或等于1。例如,新柏林爱乐音乐厅(1963年)和汉堡易北爱乐音乐厅(2017年)就属于这种情况[2]。新柏林爱乐音乐厅是按照BR等于1.2设计的,但测量得到的混响时间频率特性几乎是平直的,这是因为设计时没有考虑到顶棚悬挂的石膏板的低频吸声作用。汉堡易北爱乐音乐厅混响时间设计目标是BR等于1.3。为了达到这个目标,墙面和顶棚大面积安装了白色贝壳状厚重的石膏板,容重为125 kg/m2,凹凸条纹深度为10 mm ~90 mm,宽度为80 mm,如图3所示,目的是使其有效反射低频,减小低频吸声,同时对声音起到一定的扩散作用。但事实上这两项都没有达到预期效果。首先,这样浅的凹凸变化只对高频起到一定扩散作用;其次,白色贝壳主题墙面反而表现为低频吸声器,其厚重的质量和自身的弹性以及背后空气层,使石膏板产生低频共振并吸收大量声能。图4为易北爱乐音乐厅的混响时间频率特性。

从作曲家的角度,当然偏爱声学透明、能够反映作品所有技巧和细节的演出场所。Fuchs指出[2],BR小于1 目前只是作为一个倡议提出,还有待于进一步讨论和更多基础性研究的支持。此外,人们的听音偏好随不同时代而变化,这也是需要考虑的影响因素。

2 墙面是否越扩散越好?

一直以来,人们认为音乐厅壁面材质及其扩散设计是高品质音乐厅的声学标志。因为人们相信,包围感是影响听音偏爱度的重要因素,而包围感是由来自四面八方的反射声产生的;另一方面,二战以后,建筑设计出现简约思潮,开始摒弃过多装饰,倾向于采用平面和直线,在这样的历史背景下,音乐厅声学设计开始强调壁面的扩散特性。其次,人们总是以音质良好的古典音乐厅作为声学设计范例,由于古典音乐厅墙面有大量的浮雕装饰,因此,认为壁面扩散是音乐厅良好音质的必要条件。近年来,这种想法有走向极端的趋势,似乎扩散只有好处没有任何不利之处。研究人员开始重新思考这个问题。

当声波作用于粗糙表面时,至少部分地遵循布朗定律,即声波向不同方向反射。当音乐厅墙面设计为扩散表面时,将使一部分声能返回靠近舞台的区域。Green通过对实际厅堂和缩尺模型测量后得出[3],墙面扩散程度越高,混响时间随位置的变化越小,但响度随距离增大而减小变得更加显著。

芬兰奥拓大学研究人员通过模拟不同厅堂相同距离听音的实验后发现[4-6],首先,听音的偏爱度与主观感觉的亲近度(proximity)成正相关;Kahle根据听音经验承认[7],在墙面深度扩散的音乐厅听音,由于一部分声能被返回前方区域,使响度减小,确实产生了声源“较远”的感觉,同时声源定位感变差。其次,厅堂脉冲响应的早期时间包络主要由早期反射声决定,与厅堂音质密切相关,反映了该厅堂所具有的声学特征(acoustic signature)。因此,早期反射声比混响声对音质起更为重要的作用。只有当这些早期反射声足够强时,听觉才能感知到,因此,这些早期反射声应该来自镜面反射而不是扩散反射。

Marshall对维也纳金色大厅墙面和顶棚进行仔细研究后指出[8],壁面和顶棚的扩散程度并不像人们想象的那么高,事实上,平面所占比例大于50%。其他建于19世纪和20世纪初的著名音乐厅,如阿姆斯特丹音乐厅、卡内基音乐厅等,实际上也都存在大量的平面。正是这些来自平面的早期反射声赋予了厅堂良好的声学品质。这一调查结果印证了奥拓大学研究小组得到的结论。

由此可见[7],在传统音乐厅建筑中,对良好音质真正起作用的并不是壁面浮雕等精细装饰,而更可能是厅堂里尺寸较大的弧面、包厢、立柱和壁龛等。

图5为Marshall主持设计的广州大剧院(2010年)歌剧厅内部声学设计示意图[8],该歌剧厅在舞台安装音乐罩后,可作为音乐厅使用。可以看出,该厅墙面并没有凹凸设计,但观众厅池座、楼座的非对称“双手环抱形”设计,对整个厅堂的声场扩散起到重要作用。

3 提出新的音质评价参数

现有厅堂音质评价参数几乎都是基于能量计算。然而研究表明[7],人们偏爱具有鲜明声学特征的厅堂。而正如前面提到,厅堂的声学特征是通过脉冲响应的早期时间包络中包含的听觉可辨识的信息体现的。在音质良好的厅堂,不仅声源定位清晰,而且房间的空间特性也能充分感知。对声源感知(source presence)和房间感知(room presence)起作用的反射声之间,并不存在明确的时间分界线,甚至早期反射声中也包含一部分房间信息。

图5 广州大剧院歌剧厅内部声学设计示意图

基于上述认识,Kahle指出[7],只有当早期反射声对于听觉系统为连贯和可辨识时,听觉才能最大程度地提取声源信息,强化声源的存在感和亲近感。对于空间感也是这样,当听觉系统可辨识的有关信息缺失时,房间感知也就随之消失。这一点与控制室或听音室不同,后者希望去除房间感知,而保留录音场所的声学特性。因此,对于高品质音乐厅,厅堂脉冲响应中包含连贯的、听觉可辨识的信息是非常重要的。然而这一点并没有在现有厅堂音质评价参数中反映出来,现有参数没有考虑反射声的可辨识性,而只是进行某个时间区间的能量计算。因此,未来研究方向或许是定义更有意义的新的声学参数,找到其优选值范围。设计范式也可能随之调整,即首先确定厅堂需要怎样的声学特征,然后通过体型设计以及声学装修实现这些声学特征。

4 空间感动态响应性

音乐厅被演奏者和指挥家看成乐器的一部分。在音乐作品中,响度变化或动态变化是乐曲创作的重要组成部分。好的厅堂应该能够强化乐曲的动态表现。

在肯定侧向反射声对空间感起重要作用的前提下,研究人员观察到,听觉对侧向反射声的感觉阈随总声压级增大而减小,即在音乐演奏的动态发生变化时,听觉能够感受到厅堂空间感随之变化。当处于强奏乐段时,厅堂将呈现最强的空间感。这是音质良好音乐厅的重要标志。

近年来,芬兰奥拓大学研究小组开展了这方面的大量研究工作[9-12]。研究表明,厅堂空间感的动态变化还与乐器演奏力度增大引起的高频分量增加和指向性的变化有关。由于听觉对侧向高频声的敏感度较高,因此,当演奏力度增大时,增加的侧向高频分量使听觉的空间感有较显著的增强。并且提出将动态响应性(dynamical responsiveness)作为评价厅堂声学特性的参数之一。

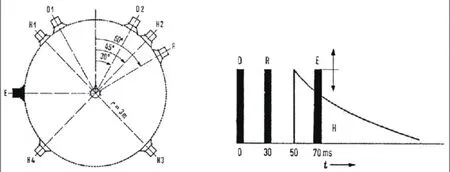

事实上,早在1978年Wettschurek就通过实验测试了侧向反射声E的听阈随到达方向(分为前、侧、后)和总声压级变化特性[13]。图6为实验设置,其中,D为直达声,测试时使反射声E、另一个固定方向的反射声R和混响声H的延时固定不变,直混比保持为0 dB,然后以5 dB步长改变总声压级(不包含E),测反射声E相对直达声的听阈(以相对声压级表示),得到听阈随总声压级增大而减小的变化曲线。Wettschurek的实验为厅堂空间感随响度增大而加强提供了理论支持。

图6 Wettschurek实验设置

Green和Kahle对空间感动态响应性(Dynamic Spatial Responsiveness,DSR)的测量和可视化进行了研究,探寻将其作为新的音质客观评价参数的可能性[14]。具体方法是,首先进行听音实验,得到反射声听阈随到达方向和总声压级变化曲线;然后以此数据为基础,通过算法设计一个空间感动态响应滤波器(Dynamic Spatial Response Filter,DSRF)。该滤波器以房间3D脉冲响应为输入,3D脉冲响应是指用一阶Ambisonic传声器拾取的4个脉冲响应,分别记为X、Y、Z和W,DSRF滤波器根据脉冲响应计算出不同延时反射声的大小和方向,再根据听阈模型判断是否能听到,最后得到不同响度时听觉能够感知的反射声的大小和方向,并将结果绘制成极坐标图。极坐标图中侧向反射声越丰富,则厅堂的空间感越好。这个滤波器被用于对实际厅堂进行测试,结果表明,DSR能够反映厅堂空间感随音乐动态变化的特性。

可见,与现有空间感评价指标LEF(侧向能量因子)和IACC相比,DSR不只是对特定时间段的声音能量进行积分计算,而是对不同时间点的反射声都进行了分别计算,因此,更能准确反映厅堂声学特性的差异。只要记录下不同厅堂的3D脉冲响应,就可以通过计算对空间感动态响应性进行比较,为音乐厅声学设计提供更多依据。