《西蜀方言》音系性质辨

2020-05-31袁雪梅邓英树

袁雪梅,邓英树

(四川师范大学 文学院,成都 610066)

一 引言

《西蜀方言》(WesternMandarin,ortheSpokenLanguageofwesternChina)(1)Adam Grainger, comp. Western Mandarin,or the Spoken Language of Western China(Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1900).为英国传教士钟秀芝(Adam Grainger,?—1921)编著。钟秀芝1889年来中国,然后抵达成都,并终老于成都金马街寓所。(2)甄尚灵《〈西蜀方言〉与成都语音》,《方言》1988年第3期,第209页。钟秀芝1890年开始编写《西蜀方言》,历经10年完成此书。书中收录常用词语,准照方言口语,用拉丁字母注音,并以阿拉伯数字1、2、3、4、5标记阴平、阳平、上声、去声、入声五种声调,全书注音细密,体系严谨。

甄尚灵最早研究《西蜀方言》。她全面考察《西蜀方言》的注音,整理出《西蜀方言》音系,并参照汉语音韵史和四川方言资料,明确指出《西蜀方言》记录的是19世纪后期的成都语音。(3)甄尚灵《〈西蜀方言〉与成都语音》,第209页。

但是,近年来一些跟19世纪中晚期成都话语音相关的文献陆续被发掘,这些文献主要有加拿大传教士启尔德(Omar L.Kilborn)的《华西初级汉语教材》(CHINESELESSONSforFirstYearStudentsinWestChina)(4)Omar L. Kilborn,CHINESE LESSONS for First Year Students in West China ([Chengdu?]: The Union University, 1917).、英国传教士艾约瑟(Joseph Edkins)的《汉语官话口语语法》(AGrammaroftheChineseColloquialLanguage,CommonlyCalledtheMandarinDialect)(5)Joseph Edkins, A Grammar of the Chinese Colloquial Language, Commonly Called the Mandarin Dialect(Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1857).本文参见:艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,外语教学与研究出版社2014年版。以及傅崇矩的《成都通览》(6)傅崇矩编《成都通览》(又名《说成都》),成都通俗报社1909-1910年出版,巴蜀书社1987年整理出版。本文参考即巴蜀书社1987年版。。上述文献对当时成都话入声的描述跟《西蜀方言》不一致,似乎均不支持19世纪中晚期成都话还存在入声,从而引发了对《西蜀方言》音系性质的进一步讨论,并形成歧见。黄灵燕、彭金祥、孙越川、范常喜和刘羽佳等撰文指出,19世纪末成都话的入声已经完全消失,因此,《西蜀方言》记录的不是当时的成都语音,而是分布在成都周边迄今仍保留入声的方言,或包括成都及成都周边地区的片块方言。(7)参见:黄灵燕《再论钟秀芝〈西蜀方言〉的入声和基础音系问题》,《语言科学》2010年第4期,第402-415页;彭金祥《略论近代四川方言的语音系统》,《四川文理学院学报》2008年第6期,第70-73页;孙越川《四川西南官话语音研究》,浙江大学2011年博士学位论文;范常喜、刘羽佳《〈华西初级汉语课程〉音系初探》,《方言》2016年第1期,第55-62页。曾晓渝则认为,清代末期成都话很可能并行雅、俗两套口语音系,《西蜀方言》反映的是文雅口语音。(8)参见:曾晓渝《〈西蜀方言〉的音系性质》,《方言》2018年第3期,第263-275页。

本文的观点跟黄灵燕等人的认识不同,跟曾晓渝的认识也有差别。我们认为19世纪末期成都话的入声正在向阳平归并,但这一过程尚未最后完成,因此在同一语言社团内部存在新旧差异。《西蜀方言》中存在第5声(即入声),实际上反映了成都话入声消失过程中较为保守的语音面貌。本文主要立足于文献,证明《华西初级汉语教材》《汉语官话口语语法》《成都通览》的相关论述并不能够充分证明19世纪末期成都话的入声已经完全消失,因而黄灵燕等人持论的依据还需要进一步斟酌。

二 《西蜀方言》的入声

我们首先考察钟秀芝对《西蜀方言》第5声的描述。钟秀芝在《西蜀方言》的“前言”中指出:西蜀方言的“第5声有时难于与第2声分辨,它不像南方官话第5声那样短促,但它仍自成一个声调,不像北方官话已混入另外四个声调中”(9)详见:Adam Grainger, Western Mandarin, or the Spoken Language of Western China, “Introduction”, ii.按:原著为英文,笔者据原文翻译。。这里所谓第5声即入声,第2声即阳平。根据这一描述,我们可以得出三个基本判断:19世纪末的“西蜀方言”有独立的入声调;入声韵的塞音韵尾脱落,由促声变舒声;“西蜀方言”入声跟阳平调值近似,有时难以分辨。这些判断虽然不能证明《西蜀方言》记录的是成都语音,但是根据第三个判断,我们可以确认《西蜀方言》记录的不是成都周边入声独立区的方言。

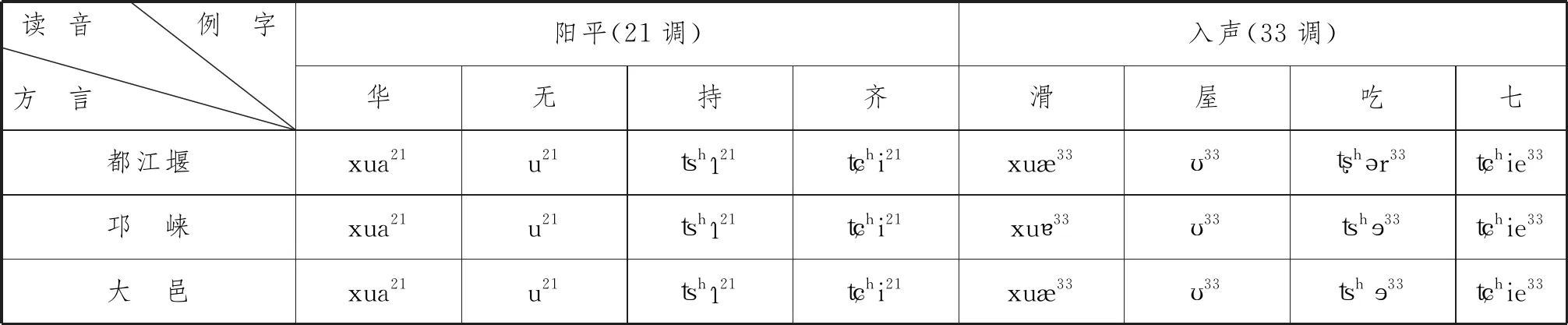

下面列出位于成都西面的3个方言点(都江堰、邛崃、大邑)作比较。在方言片的划分中,今成都话属于入声归阳平的西南官话成渝片方言,都江堰、邛崃、大邑话属于入声独立的西南官话灌赤片岷江小片方言(10)参见:黄雪贞《西南官话的分区(稿)》,《方言》1986年第4期,第267页。。

表1. 岷江小片代表方言点阳平与入声字发音对照表

表中三个方言点的例字对照组入声与阳平区别明显,阳平为21调,入声为33调,同时韵母音值也有显著区别。给人的听感“华”≠“滑”、“无”≠“屋”、“持”≠“吃”、“齐”≠“七”。这种区别既体现在音高方面,也体现在音质方面,而音质的区别听感更为突出,无论是操成渝片方言还是岷江小片方言的四川人都不难区别。值得注意的是,今岷江小片,包括所谓“成都周边的片块方言”,虽然其入声字的塞音韵尾脱落,但是韵母多保持独特的音值,形成系列的特殊韵类,如(特)、i(甲)、u(滑)、(屋)、y(药)等,它们跟由阴声韵发展来的韵类,如a(大)、ia(家)、ua(花)、o(锅)等形成对应的系列:前者是舌位较高的紧元音,后者是舌位较低的松元音。反观《西蜀方言》,其韵母系统却仅存后一种韵类,已经看不到松紧元音的对应系列。如果说《西蜀方言》记录的是成都周边入声独立的方言,岂不是说,19世纪之后的100余年之间,这些方言的入声发生了逆转,又重新分化出了音值独特的紧元音,因而从《西蜀方言》的入声与阳平“难于分辨”,又重新变得界限分明、清晰可辨了?无论是从理论还是从事实入手,这种假设都不可能成立。

《西蜀方言》注音始终保持统一,声韵调自成系统,构成一个完整封闭的体系,它所反映的只能是某一地点方言的语音,而不是内部存在各种区别的片块方言。成都周边的方言,既有共性,也有个性,内部区分明显。如:“尺”字,都江堰韵母为r,邛崃韵母为,新繁韵母为;“特”字,都江堰、邛崃韵母为,新繁韵母为e;“国”字,都江堰、邛崃韵母为u,新繁韵母为ue。《西蜀方言》的重出字,除个别多音字,注音始终一致,不可能是在一个片块区域内因时因地而采集的语音杂录。

三 《成都通览》的语流音变与成都话入声

傅崇矩(1875-1917),四川简阳人,少年时代随其父到成都。其《成都通览》最初于宣统元年(1909)开始刊行,比《西蜀方言》晚近10年。《成都通览》是记录清末成都社会万象的一部百科全书,凡70万言。此书有“成都之小儿女歌谣”等十多个类专门收录成都方言俗语,并尽可能按当时的口头读音记录词语,因此,不少语料负载了当时的语音信息,从中探微索隐,可以揭示19世纪末、20世纪初成都话语音的一些重要特点。

《成都通览》语流音变的记录方式透露了19世纪末期成都话古入声的演变状况。书中阳平字重叠构成名词,后字变阴平,记录时以阴平同音字代之。如:

糖——糖汤 盘——盘潘 船——船川 圆——圆冤

槽——槽操 墙——墙枪 婆——婆坡奶奶羊——羊央

皮——皮披 娘——娘孃 牙——牙丫 虫——虫冲

毛——毛猫 芽——芽丫 坛——坛滩 瓶——瓶拼

盆——盆烹 条——条挑 黄——黄荒蛋黄绳——绳孙

……(11)参见:傅崇矩编《成都通览》上册,第268页。

这种变调规律在《成都通览》中未见例外,而且传承到今天的成都话。

另一方面,古入声字构成重叠式名词却分为两种不同的变调方式。有的古入声字构成重叠式名词,后字念阴平,跟阳平字构成的重叠式名词变调规律相同。如:“甲甲污垢”记为“甲加”,“盒盒盒儿”记为“盒呵”,“鸽鸽鸽子”记为“鸽戈”,“辣辣辣子”记为“辣拉”。有的古入声字构成重叠式名词,后字不变调。如:“钵钵钵”“鸭鸭鸭子”“竹竹竹子”。

上述变调规律可以反映入声演变的两种可能性(12)参见:张一舟《〈成都通览〉所反映的一百年前的成都话》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2007年增刊,第170-175页。。其一,成都话阳平字构成重叠式名词后字变阴平,古入声字构成重叠式名词后字不变调,这两条变调规律产生在入声归阳之前。有可能傅崇矩时代成都话入声归阳的演变已经完成,但是,个别古入声字构成的重叠式名词后字不变调的现象却被沉淀下来,因而没有像本属阳平调的字那样变调。其二,成都话入声归阳是一个渐进的过程,或者说是一个“词汇扩散”过程。在成都话入声归阳的过程中,有的入声字步伐较快,率先变为阳平,它们就跟本属阳平的字一样变调;而“钵”“鸭”“竹”一类的古入声字却演变滞后,还固守着入声念法,因此,构成重叠式名词不受阳平字重叠的音变规律管辖。这种情况表明《成都通览》时代成都话入声归阳的演变过程尚未完成。

结合《西蜀方言》的语料,并综合考察跟《西蜀方言》同时代的相关文献,对于《成都通览》古入声字重叠变调规律的解释,我们更倾向于认可第二种可能性。傅崇矩说成都之口音“平仄每每相混”,“每每”义同“往往”(13)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》,商务印书馆2012年第6版,第883页。,以“每每”作修饰语,不是一个全称判断,这意味着还有不相混的,只不过不少古入声字声调已经混同于阳平了。(14)参见:张一舟《〈成都通览〉所反映的一百年前的成都话》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2007年增刊,第170-175页。

四 《华西初级汉语教材》与成都话入声

加拿大传教士启尔德的《华西初级汉语教材》用于学习成都话,该教材出版于1917年,比《西蜀方言》晚17年。但是,启尔德标注的声调没有入声,跟《西蜀方言》明显不一致,这不能不引发对《西蜀方言》音系性质的检讨。深入考察《华西初级汉语教材》,我们认为该文献不能充分证明当时的成都语音入声已经完全消失(15)参见:袁雪梅、周泳伶《〈汉语教材〉与成都话声母系统比较》,载《语言历史论丛》第七辑,巴蜀书社2014年版,第139-155页。。

首先,启尔德不标记入声跟他对成都话入声的认识并不一致。启尔德在教材的“前言”中指出:“华西(16)启尔德到成都后跟他人合作创办华西协和大学,位于成都皇城坝正南的华西坝,其地名袭用至今。《华西初级汉语教材》中的华西并不泛指中国西部。一带的方言据说包含了全部五种声调;对于大多数地区来说的确如此。”他虽然也说成都、重庆的方言只有四种声调,但就其原因而言,是“因为第2声和第5声极为相似。成都人难以分辨第5声的声调”,因此他大胆地按照成都话和重庆话只标注四种声调,将第5声归入第2声。(17)Omar L. Kilborn,CHINESE LESSONS for First Year Students in West China, “Introduction”,ⅵ. 按:原著为英文,笔者据原文翻译。启尔德的这些陈述明确昭示当时的成都话有入声,他对成都话入声的认识跟钟秀芝没有根本冲突。我们推测,当时成都话第2声跟第5声虽然读音不同,但是其对立性区别已经变得非常模糊,因此,启尔德在教材中不标记入声正是基于他学习成都话经验在教学中的权变。《华西初级汉语教材》的性质非常明确,是供一年级大学生学习成都话的,启尔德在“前言”中向学习成都话的人推荐日常参考词典,提到的第一本词典就是钟秀芝的《西蜀方言》。如果《西蜀方言》记录的是成都周边的方言,对于教授成都话而言,岂不是南辕北辙?

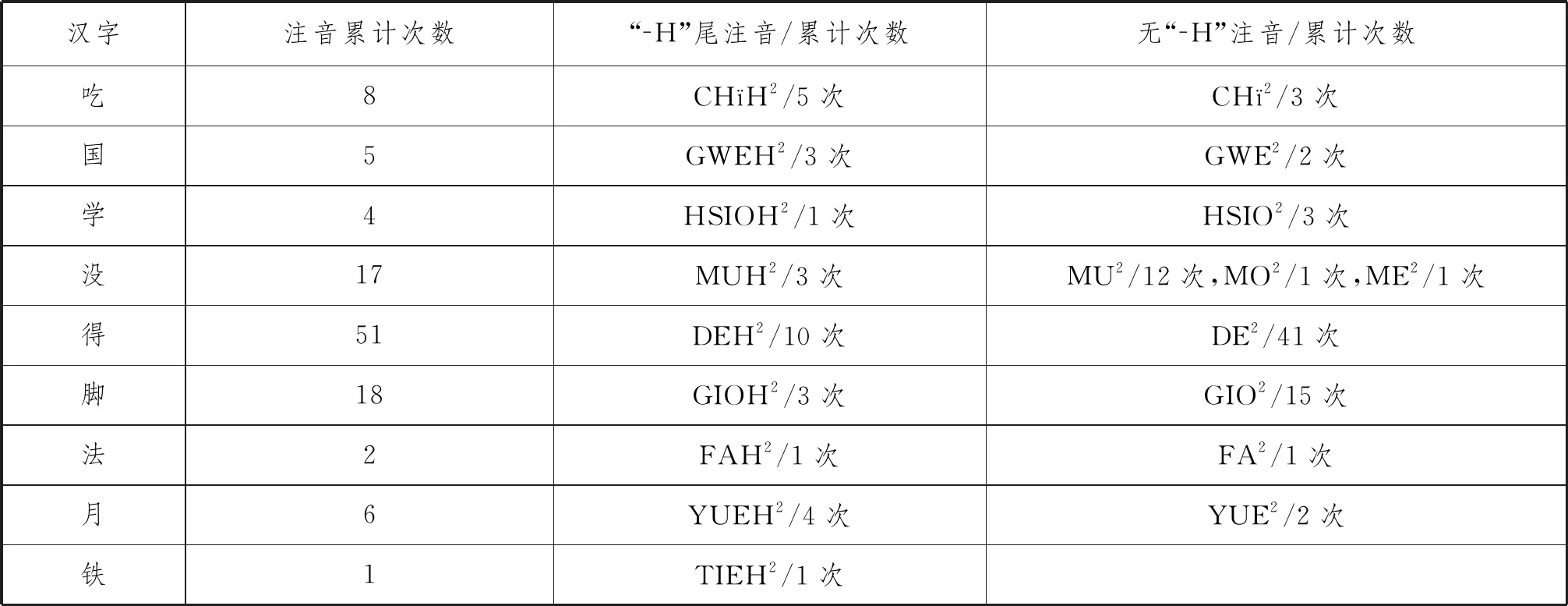

《华西初级汉语教材》的-H尾字。

《华西初级汉语教材》共出现古入声字77个,均有注音,除“玉”“簿”标记为第4声、“搁”分别标记为第2声和第4声,其余74个字均标记为第2声。77个古入声字累计注音432次。教材给古入声字注音时,韵尾有标记-H尾和不标记-H尾两种情况。其中不标记-H尾的古入声字共68个,占总数的88%,如:八BA2、擦TSA2、答DA2、读DU2、各GO2、黑HE2、一I2、橘Gü2、客KE2、六LU2、麦ME2、切TSIE2、日Rï2、索SO2、踏TA2、歇HSIE2、叶YE2、则DZE2。标记-H尾的古入声字共9个,占总数的12%。详见表2:

表2. 《华西初级汉语教材》-H尾字注音情况一览表

英国传教士艾约瑟在《汉语官话口语语法》中指出,“有些入声字发音时没有尾辅音,外国人通常用h来填充这里的空白”(18)艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,第18页。。黄灵燕将-h尾在清代罗马字官话著作中的标记意义归纳为三种:-h尾是入声的标记; -h尾没有独立的意义,不是调类的标记;-h尾表示短调。(19)黄灵燕《清代罗马字官话著作古入声字-h尾的标记意义》,《语言科学》2009年第5期,第525-537页。我们认为《华西初级汉语教材》的-H尾主要是入声的标记,用来填补入声字尾辅音丢失后留下的空白。

从《华西初级汉语教材》的解释可以看到,启尔德对方音非常敏感。例如第257条,“外头还有箱子没得”,说明“没得”MU2DE1中“得”(单字读第2声),只要顺口,几乎可以说任何声调,但最常用的是第1声,而不是第2声;又如第616条的“口口”,“口”字本读第3声,但是“口口”重叠,第二个“口”变为第2声。这些特点迄今保留在成都话中。类似的说明大量存在,使我们有理由相信,启尔德标注的“-H”尾字在他听来同其他字是有区别的。少量古入声字的注音出现标记-H尾与不标记-H尾两种情况,正好反映了入声消失的最后阶段,残留的旧质与新质并存的现象。从来源看,中古入声字除了音高、音长的声调特征,还有韵母的音质特征。在入声消失的过程中,其音高、音长、音质的特征不是同步消失的。古入声字的塞音韵尾失落之后,还可能形成具有特殊音质的韵类。19世纪末20世纪初成都话不仅有近似阳平的入声调,而且还残存失去尾辅音的特殊韵类,个别中古入声字的读音还在入声韵和非入声韵之间竞争。这一推测可以从《西蜀方言》古入声字的韵母异读中获得进一步证明。

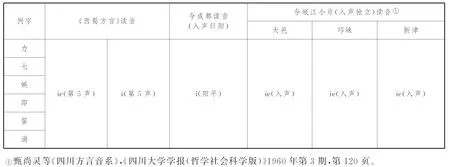

《西蜀方言》共出现古入声字519个,一律不标记-H尾,但是一部分古入声字韵母不同,形成异读,如:“嫉TSI5/TSIE5”“即TSI5/TSIE5”“七TS‘I5/TS‘IE5”“历LI5/LIE5”“力LI5/LIE5”“剔T‘I5/T‘IE5”“俗SIO5/SU5”“足TSIO5/TSU5/CHü5”“曲CH‘IO5/CH‘ü5”“竹CHO5/CHU5”“屈CH‘IO5/CH‘ü5”等。这些字的异读不区别意义。其中韵母为ie和i的字19个,约占总数的4%;韵母为u和o字 9个,约占总数的2%;其余的异读均低于1%。下面以占比最高异读为ie和i的字为例,结合古今和地域两方面作对比(表3):

表3. 《西蜀方言》古入声异读字今读对照表

现代成都语音入声消失,归入阳平;岷江小片入声独立,发展滞后,反映了相对古老的语音面貌。部分学者认为这种区别是同一方言不同发展阶段的反映。(20)曾晓渝《〈西蜀方言〉的音系性质》,《方言》2018年第3期,第263-275页。我们据此认为,19世纪末期成都话入声归阳的演变过程尚未完成,《西蜀方言》中少量古入声字的韵母异读正是这种新旧胶着与竞争的反映。

五 《汉语官话口语语法》与成都话入声

艾约瑟,英国传教士,其《汉语官话口语语法》于1857年在上海出版,早于《西蜀方言》43年。艾约瑟在书中指出,当时的成都话入声已经归入阳平。部分学者据此对《西蜀方言》音系性质提出质疑,认为《西蜀方言》记录的音系不是成都语音,而是成都周边的方言,或包括成都及其周边地区的片块方言的音系。

我们认为,对于艾约瑟对当时成都话入声的描述还需要仔细斟酌,方可下结论。《汉语官话口语语法》对声调、特别是入声有较大篇幅的说明,其中至少有三个地方的阐述跟当时的成都话入声有关,下面我们据原文一一剖析。

《汉语官话口语语法》第二章指出:

西部官话以四川省成都府的发音为标准,共有四个声调:第一声、第二声、第三声和第五声,原属第四声或者入声的字都归入第五声。(21)艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,第10-11页。

艾约瑟的第一声、第二声、第三声、第四声、第五声分别对应于传统音韵学的阴平、上声、去声、入声、阳平。这里艾约瑟明确指出:成都府“入声的字都归入第五声”。按此说法,19世纪末期的成都话当然就不存在入声,《西蜀方言》当然也就不是记录的成都语音了。但是,当我们论及入声的时候,比如以《广韵》为例,入声同时涉及音质和音高、音长(与阴声韵合流之前)。从韵母的音质来看,以塞音收尾的入声韵跟以鼻音收尾的阳声韵、以元音收尾的阴声韵鼎足而三;从声调来看,入声以其音高特征跟平、上、去并列为四。那么,艾约瑟的“第四声(入声)”指的是入声韵(音质问题)还是入声调(音高问题),或者同时兼指入声韵和入声调?艾约瑟入声的内涵还需要专门探究。

《汉语官话口语语法》第三章指出:

所有这些入声的特征,即尾辅音、语调的急促以及元音音量之短,在中国北方和西部都没有;因此这个调类作为一个整体就已经消逝,被舒声所取代。(22)艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,第19页。

这段描述涉及入声的三个特征:尾辅音、语调的急促以及元音音量之短。显然,这里的描述跟韵母的音质密切相关,但是尚未涉及入声的音高问题。在入声消失的演变过程中,入声韵与阴声韵合流,入声调归并到其他声调不是同步完成的。按照艾约瑟的说法,19世纪中期,成都话入声的上述三个特征已经消失,但是,只要入声还具有独立的调值,入声归阳的演变过程就没有完成。

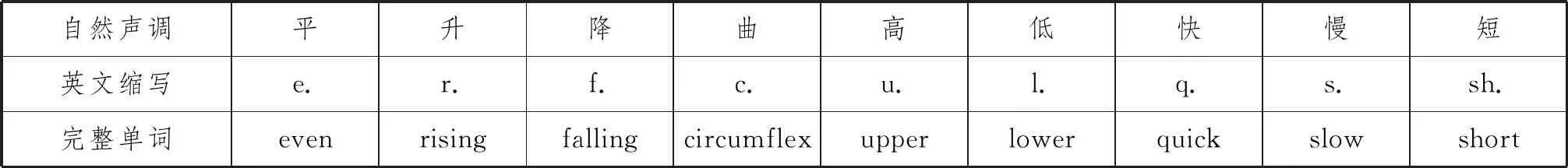

艾约瑟另用专门术语“自然声调(natural tones)”来描述声调的音高变化形式,并在第三章对9种不同的“自然声调”作了详细说明。我们将这些“自然声调”的英文缩略形式、单词原形及对应的汉译归纳为表4(23)艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,第14页。我们根据现代语音学对相对音高的描述,将译本中的“circumflex、upper、lower”的译文“抑扬、上、下”分别改为“曲、高、低”。:

表4. 《汉语官话口语语法》“自然声调”英文缩略形式、单词原形及汉译对照表

艾约瑟在《汉语官话口语语法》第三章用上述“自然声调”的标记方式列表描述了北京、天津、西安、南京和成都五个官话方言的声调。(24)艾约瑟《汉语官话口语语法》,董方峰、杨洋译,第20页。其他四支方言的声调跟成都语音无关,我们仅将原表中的成都话摘取出来,同时将原表中的英文缩略形式所标记的“自然声调”转写为汉语,并与后来杨时逢、董同龢等《四川方言调查报告》(25)参见:杨时逢《四川方言调查报告》,台湾“中央研究院历史语言研究所”1984年版,第13页。杨时逢等于20世纪40年代即已完成四川方言调查,其《四川方言调查报告》于1984年由台湾“中央研究院历史语言研究所”印行。对成都话声调的描写对比如表5:

表5. 《汉语官话口语语法》与《四川方言调查报告》成都话声调描写对照表

显然,艾约瑟的“自然声调”跟杨时逢等及我们今天定义的声调相吻合。艾、杨对成都话声调的描写相隔近百年,其间有同有异。阴平、上声、去声念法相同或相近,阴平分为高平和高快升(高微升)两种调型,今天的成都话依然如此,它们的区别没有调位价值,是阴平声的两个自由变体。值得探讨的是阳平和入声。杨时逢的声调无入声,证以今天的成都话,入声消失,绝大多数入声字并入阳平,变为21调。但是艾约瑟对成都话声调的描写却明确列出了五种自然声调,并在第四声(入声)和第五声(阳平)中同时标记了两种不同的“自然声调”:“低快降”和“低快平”。“低快降”与杨时逢等“低微降”(21调)同,亦即今成都话阳平的调值;“低快平”的声调,杨时逢等的调查结果与今成都话皆不存,这说明成都话“低快平”的声调消失于19世纪中叶之后至20世纪中叶之前。杨时逢等按赵元任的五度标记法将阳平的“低微降”描写为21调,对比之下,艾约瑟的“低快降”和“低快平”应分别念作21调和22调。甄尚灵根据《西蜀方言》的注音,对比钟秀芝对成都话入声的说明和现代四川方言语音的现状,认为《西蜀方言》入声的调值是低于33调(26)甄尚灵《〈西蜀方言〉与成都语音》,《方言》1988年第3期,第209-218页。。在此范围内,排除阳平的21调,可以判定《西蜀方言》入声的调值为22调或11调。这一推断跟26年后发掘出版的《汉语官话口语语法》的描写高度吻合。

艾约瑟时代成都话有5个不同的调值系列,这是不争的事实。但是艾约瑟为什么将22调和21调并在一处,又同时列出阳平(第五声)和入声(第四声)两种声调?其一,阳平的21调跟入声的22调确实区别甚微,难于分辨,钟秀芝和启尔德都表达了这样的看法;其二,语音差别大小,不是分辨难易的根本原因,语音差别再小,只要具有对立特征,该语言社团的成员就能敏锐区分。由此我们推测:19世纪中叶,即艾约瑟时代,成都话阳平和入声的对立性区别已经开始模糊化了。

这里还必须说明一点,艾约瑟所记成都话以华阳为代表,这并不意味着表中声调所反映的是今天成都南面华阳镇的方言,更不是一度辖华阳镇的双流县的方言。清代的成都府辖三州、十三县,成都既是府治所在地,又是成都县、华阳县两县的县治所在地。成都、华阳两县县治毗连,其界限在今成都市区的九眼桥和青石桥之间,今成都话仍有歇后语:九眼桥到青石桥——县过县(谐现金交易的“现过现”)。歇后语的字面意思就是从九眼桥到青石桥,就跨过县境了。因此,表中所记华阳县声调,其所反映的正是19世纪中期成都话声调的实际面貌。

六 结语

《汉语官话口语语法》出版于19世纪中期,《西蜀方言》《成都通览》《华西初级汉语教材》先后出版于19世纪末、20世纪初。这些文献对成都话入声的记载或自身不统一,或彼此有区别。文献记载不一致,导致学界认识分歧。归根结底,我们认为跟这一时期成都话入声的实际状况有关。实际上19世纪与20世纪之交,成都话还有入声,但是入声却正处于最后消失的前夜。关于语音演变的规律,美籍华裔学者王士元(William S-Y. Wang)提出“词汇扩散”理论,某个词汇单位的语音演变是突发的,某一类语音演变的过程是通过词汇扩散完成的,是离散式的。(27)William S-Y. Wang, “Competing Changes as a Cause of Residue,” Language 45, no.1 (March 1969): 9-25.徐通锵进一步指出:这种离散式的演变,特点之一是“音变经历的时间很长”;另一特点就是“两头整齐中间乱”。(28)徐通锵《历史语言学》,商务印书馆1991年版,263页。19世纪末20世纪初,成都话入声向阳平归并的“词汇扩散”过程尚未完成,正处在所谓“中间乱”的阶段。这种“乱”可以解释为语音演变在共时系统中表现出来的差异化现象:部分入声字已经读作阳平调;部分入声字还在固守入声调;部分入声字还在阳平和入声之间徘徊,出现两种声调的叠置。就操方言的主体而言,可能出现代际差异:年长者还保留着入声;青少年的入声正在消减或已经消失。文献记载不同,正是这种“词汇扩散”过程的客观反映,只是各自调查的对象、观察语音的角度、处理音系的方法不同而已。

我们的基本结论:《西蜀方言》记录的是100多年前的成都语音,反映了成都话消失过程中较为保守的语音面貌。成都话入声归阳经历了长期的演变过程,入声调最终并入阳平晚于19世纪末,时间范围在19世纪末期至20世纪中期之间,上限以钟秀芝的《西蜀方言》为代表,下限以杨时逢等人的《四川方言调查报告》为代表。

谨以此文纪念甄尚灵先先生、张清源先生。