整体与局部强度折减法在边坡稳定分析中的对比研究

2020-05-31姚劲松

姚劲松,蔡 鹏

(长江勘测规划设计研究有限责任公司, 湖北 武汉 430010)

边坡稳定性分析一直是岩土工程的一个研究热点[1]。目前,边坡稳定性分析的方法主要有极限平衡法[2]、极限分析法[3]和强度折减法[4]3种。其中,由于极限平衡法和极限分析法需要提前假定滑动面的位置和形状,且无法适应复杂边坡稳定性分析等特性,因此,极限平衡法和极限分析法无法广泛应用于工程实际。相对而言,强度折减法能有效地克服上述两点不足,无需事先假定滑动面位置即可经计算迭代后同时获得边坡的安全系数和位移场。基于此,强度折减法得到了大量学者和工程设计人员的普遍认可[5-8]。随后,许多学者针对强度折减法开展了大量的探索性研究,主要包括考虑双参数的强度折减[9]、动态强度折减[10]、变模量强度折减[11]、强度折减安全系数取值[12]等研究。

但是,传统的强度折减法由于以弹塑性模型对边坡模型的所有单元进行强度折减为基础,因此所求解得到的变形场不能有效的反映边坡失稳时的真实变形。而在实际工程上常常存在软弱结构层和非均质土体的边坡,运用整体强度折减法显然无法满足工程的实际需求,需要针对影响边坡稳定性的关键区域进行强度折减。薛雷[13]、杨光华等[14]提出的局部强度折减法能有效的克服整体强度折减的不足,这对建立稳定性与边坡变形的关系和边坡稳定性监控具有重要意义。

本文基于FLAC3D建立边坡模型,对比分析不同本构基础和软弱结构层边坡模型中,整体强度折减法和局部强度折减法在边坡稳定分析中的响应。

1 相关概念

1.1 局部强度折减法

现阶段运用较多的整体强度折减法,主要通过不断降低边坡岩体抗剪强度参数,将岩土体的真实抗剪强度(黏聚力和内摩擦角)除以一个折减系数,直到有限元计算不收敛为止,根据有限元计算结果即可得到边坡危险滑动面,此时的折减系数就是边坡的安全系数[15-17]。

而局部强度折减法是通过不断降低局部土体的强度,直到边坡土体达到极限平衡状态的方法。一般来说,天然土体中存在潜在的滑裂带或软弱土层,通过整体强度折减法获得边坡滑裂带,提取滑裂带周围的土体单元作为局部岩土体。随后对计算模型重新初始化,针对滑裂带土体单元的黏聚力c和内摩擦角φ按下式进行折减:

(1)

式中:f为折减系数,当边坡模型刚好失稳时,f为安全系数。

目前,安全系数确定主要有三种标准:迭代不收敛、计算区域塑性区贯通和关键点位移突变。本文以计算迭代不收敛时得到的折减系数作为安全系数。

1.2 边坡滑裂带出现的条件

局部折减法是针对边坡局部区域的土体进行强度折减,该局部区域的确定一般都是整体强度折减法所获取的边坡滑裂区域单元。

但整体强度折减往往是对边坡和地基的土体同时进行折减,在某种情况下地基土会先于边坡出现塑性变形贯通区,从而发生滑坡灾害。而影响塑性变形贯通区出现位置的因素主要有两点:强度参数和边界条件。若要保证塑性变形贯通区出现在边坡体,这两点影响因素必须满足一定条件。钟志辉等[18]认为只要保证地基塑性区开展深度小于数值模型下部边界的深度即可保证滑裂面出现在边坡体。即满足:

(2)

式中:H为地基岩土体深度;h为边坡高度;φ为内摩擦角;γ为边坡岩土体重度。

2 基于不同本构模型的整体和局部强度折减法对比研究

目前有限元强度折减法主要用于求解边坡的安全系数,一般采用Mohr-Coulomb(M-C)或Drucker-Prager(D-P)破坏准则的理想弹塑性模型。本构模型的选择对边坡稳定性分析的具有关键性影响。因此,基于M-C模型和D-P模型的整体和局部强度折减法进行对比性研究具有重要意义。

2.1 计算算例

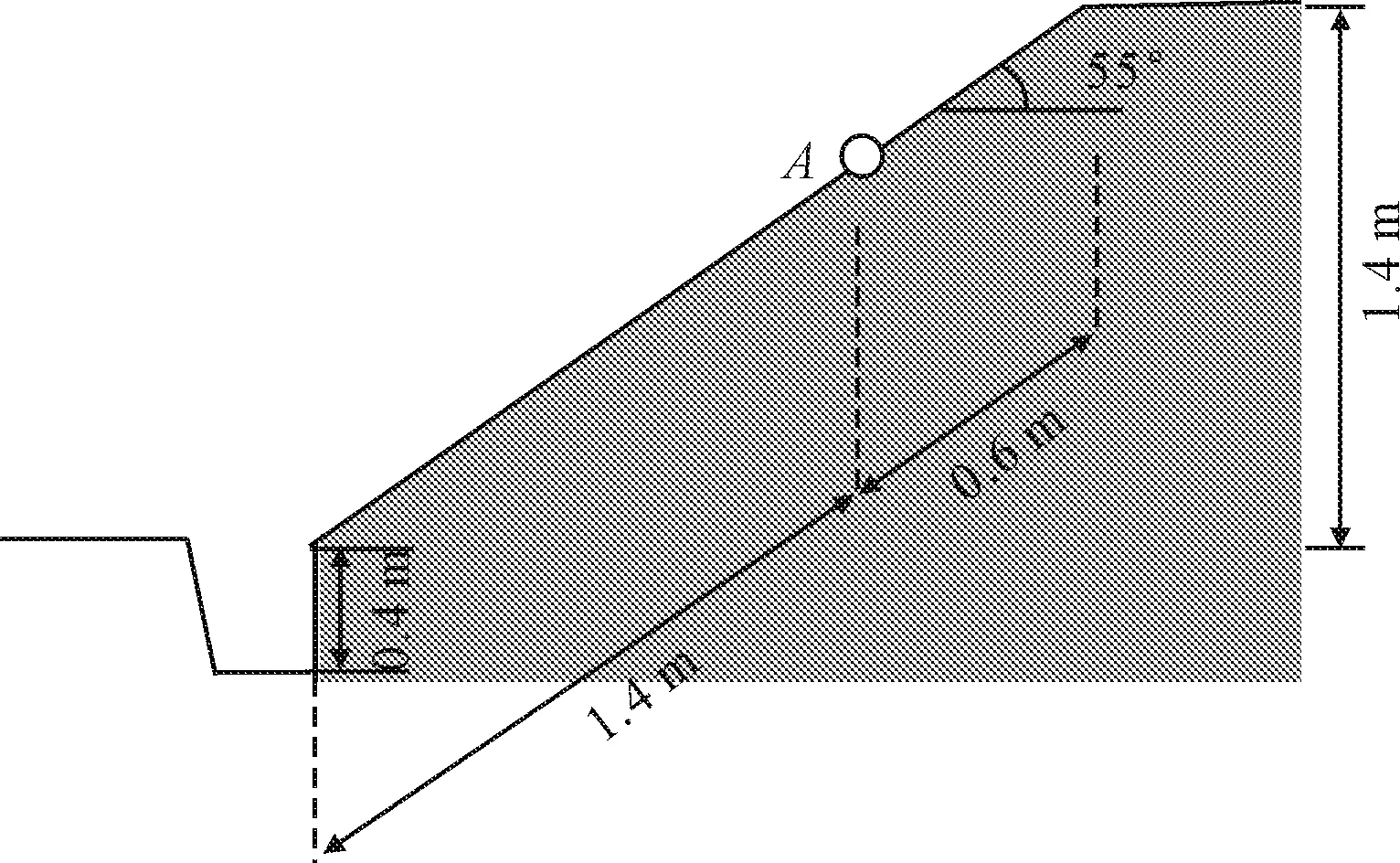

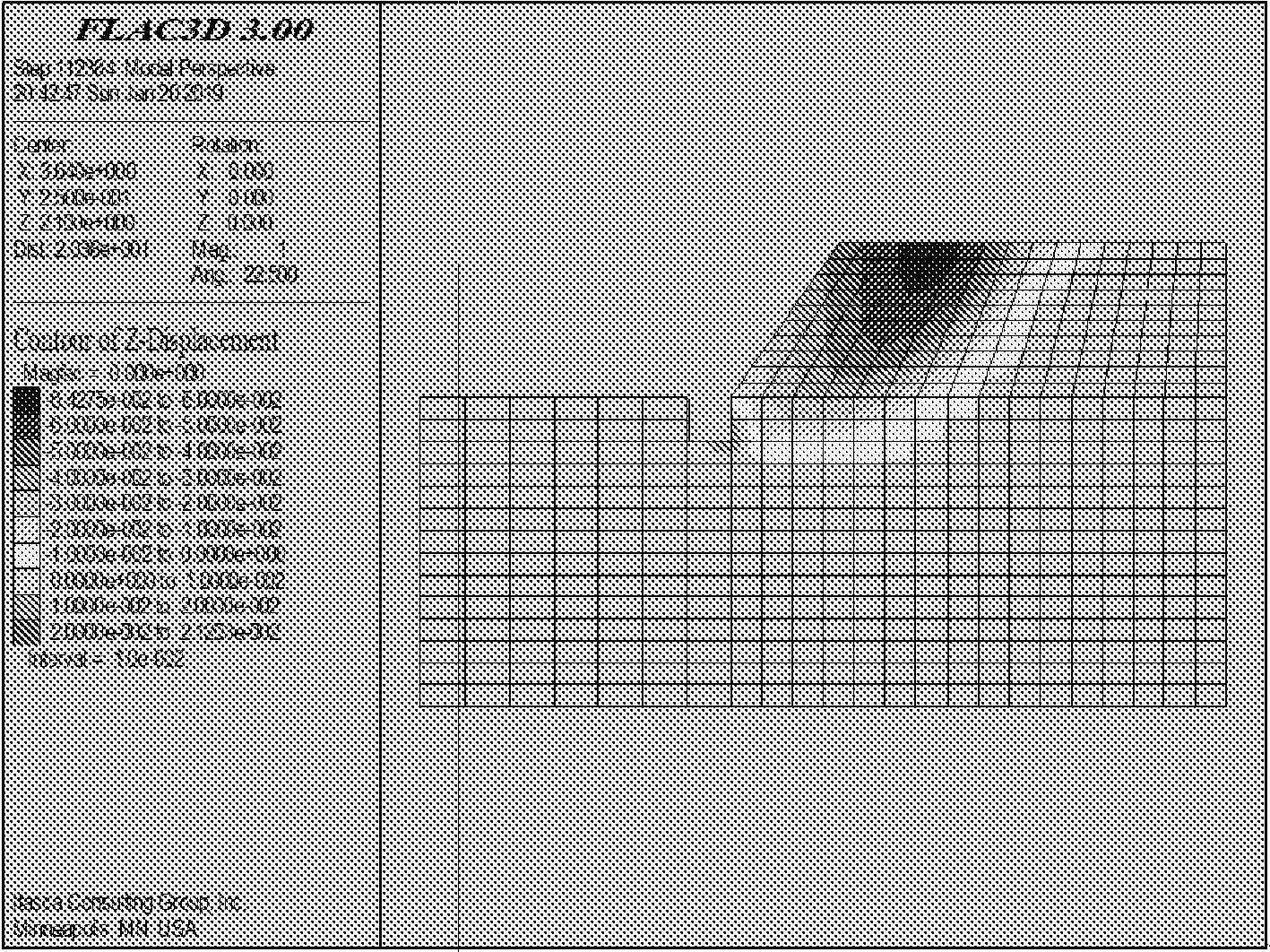

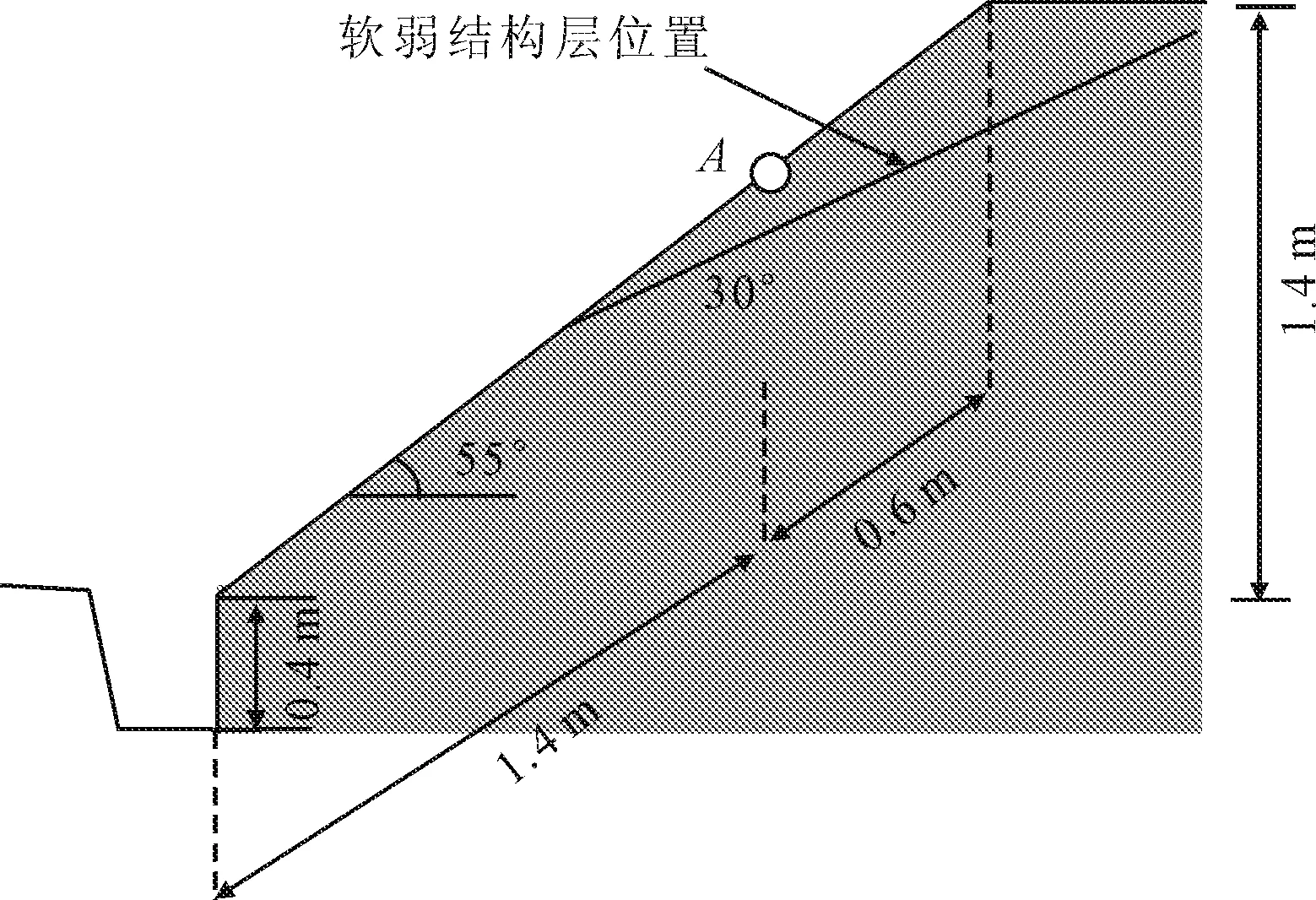

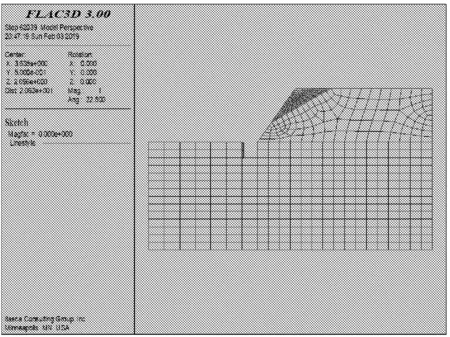

本文基于有限差分数值软件FLAC3D建立边坡数值模型,并分别采用M-C及D-P本构模型,网格单元采用八节点六面体单元。边坡模型坡高H=1.4m,坡面长2.0 m,坡度55°,坡脚开挖0.40 m,详细情况见剖面图1所示。模型左右两侧设置水平位移约束,底面固定,顶面为自由边界,坡脚距左端边界2.0H,坡顶距右端边界2.5H,初始条件为在自重应力下形成初始地应力场。模型力学参数取值如表1所示。

图1 坡体计算剖面图

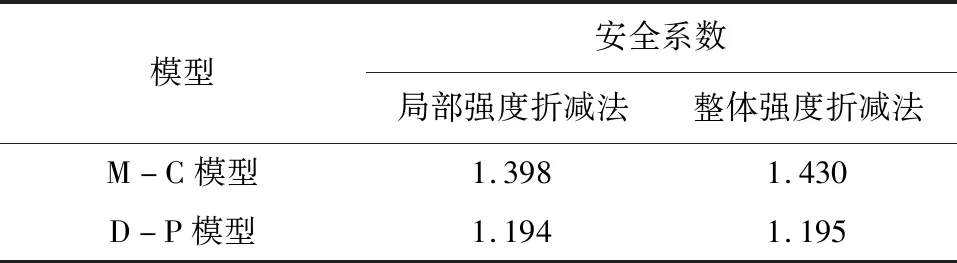

表1 模型参数选取表

2.2 边坡安全系数结果分析

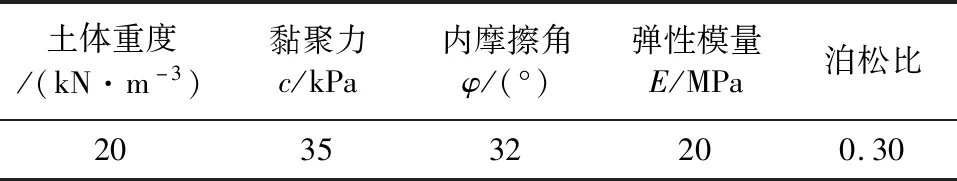

通过数值计算,分别得到两种本构基础(M-C、D-P)下的边坡安全系数,计算结果如表2所示。

表2 两种模型对于边坡安全系数值

当采用M-C模型时,局部强度折减法与整体强度折减法安全系数分别为1.398、1.430,两者相差2.2%;而采用D-P模型时,局部强度折减法与整体强度折减法安全系数基本一致,两者相差0.08%。

当采用局部强度折减法分别选取M-C模型、D-P模型时,得到的安全系数分别为1.398、1.194,两者相差14.6%;当采用整体强度折减法时,得到的安全系数分别为1.430、1.195,两者相差16.4%。

由此可得:在本构模型相同时,不同的强度折减法所得的安全系数几乎相同,局部折减法所得安全系数稍低于整体折减法。同时,在相同折减法计算下,D-P模型的计算结果要明显优于M-C模型,所得安全系数更小,更适合实际工程中的边坡岩土问题。

2.3 监测点变形情况分析

在本算例中,为了更好的监测边坡位移变形情况,选取边坡接近坡顶位置设置一个监测点,记为A点,如图1所示。

通过FLAC3D内置FISH函数监测点A在数值模型计算过程中的位移变化,以记录并收集坡顶的水平位移和竖直位移。

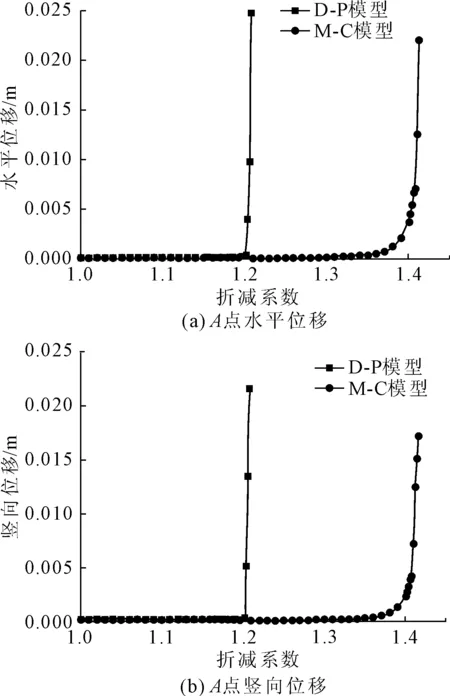

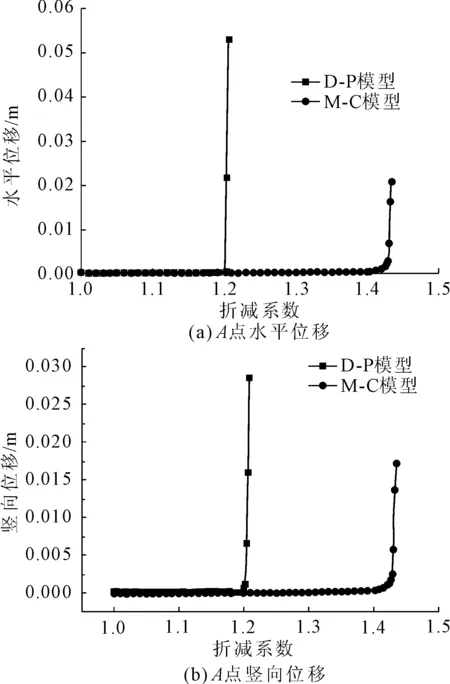

记录分别采用M-C模型、D-P模型的数值模型中,不同折减法下监测点A处位移随着折减系数的变化曲线,分别如图2和图3所示。

所得两种本构模型和两种折减方法下,数值模型在极限平衡状态下监测点A的位移对比如表3所示。

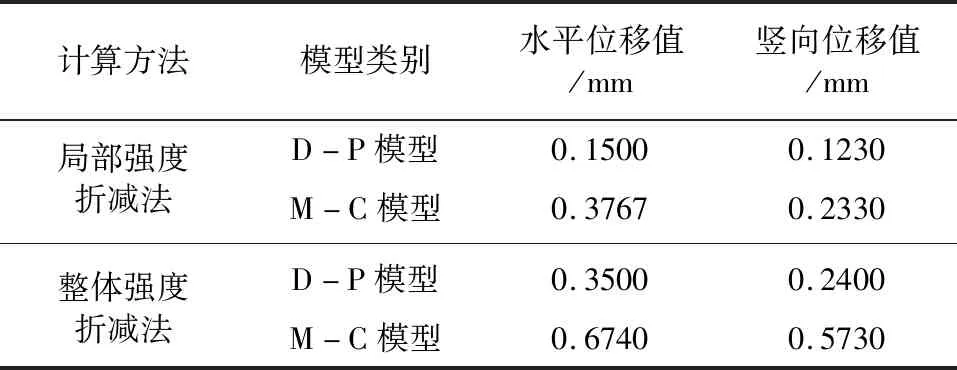

表3 极限平衡状态下监测点的位移

监测结果表明:

(1) 在不同本构模型下,监测点A的水平和竖向位移随着折减系数增大而变化趋势基本一致。其位移发生突变的折减系数点也几乎相同。

图2 两种本构模型下的局部强度折减法

图3 两种本构模型下的整体强度折减法

但不同本构模型下,监测点的水平或竖向位移的极限平衡状态位移相差较大,D-P本构模型下的极限位移要明显小于M-C本构模型下的结果。

(2) 在极限平衡状态下,采用局部强度折减法以M-C模型计算出边坡水平和竖向位移值占整体强度折减法的56%和41%;采用局部强度折减法以D-P模型求得的边坡水平和竖向位移值占整体强度折减法的42%和51%。

由此分析可得到:(1)无论何种本构模型,局部强度折减法求得的位移值都比整体强度折减法小;(2)在使用相同强度折减法情况下,D-P模型计算的位移值都比M-C模型的小。

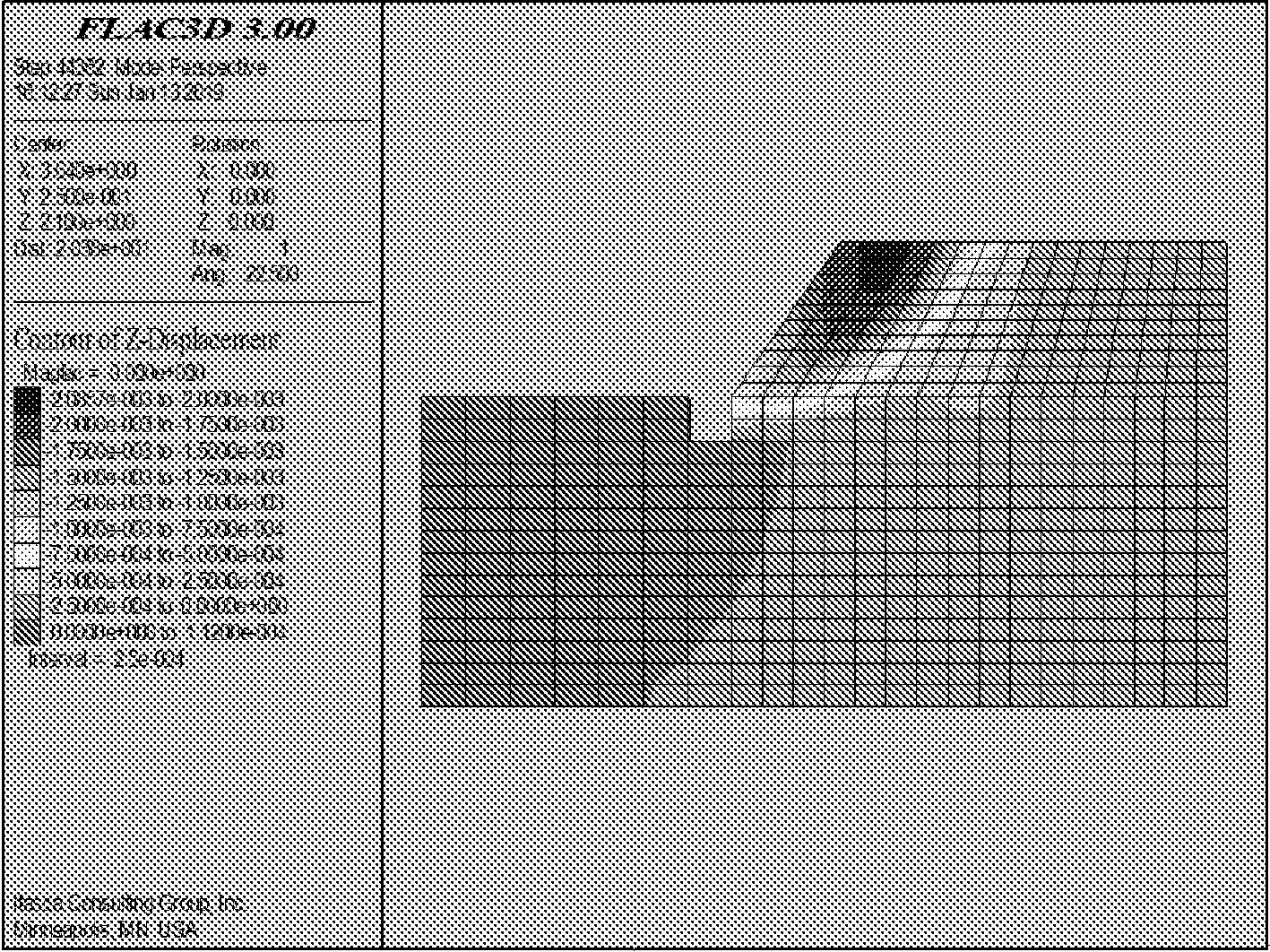

2.4 滑裂面位置结果分析

M-C模型、D-P模型在整体强度折减法下竖向位移云图分别如图4和图5所示。从中可以看出:在不同本构模型下整体强度折减法的滑裂面位置、剪出口位置、滑块大小相差较大。

由此进一步说明选择合理的本构模型对边坡稳定性分析的重要性。

图4 M-C 模型竖向位移云图(单位:mm)

图5 D-P 模型竖向位移云图(单位:mm)

3 含软弱结构层的边坡整体和局部强度折减法对比研究

研究表明在天然的岩土体边坡中普遍存在节理、层理和软弱结构层等特殊结构面,而边坡失稳或滑坡往往是沿着此类结构面发生,因此针对含软弱结构层的边坡进行强度折减显得特别重要。局部强度折减法的核心主要在于对关键区域(滑动带土体)的岩土体的力学参数进行折减,进而得到边坡的安全系数和位移值。

本节通过建立含软弱结构层的边坡数值模型,对整体折减法与局部折减法展开对比性研究。

3.1 计算算例

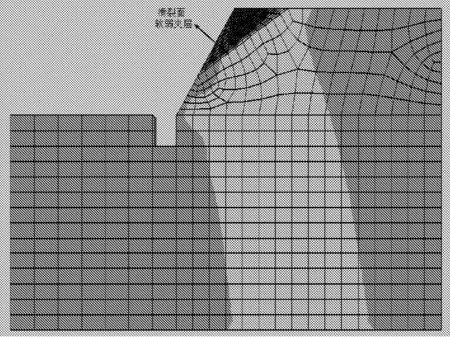

选择2.1节的算例进行分析研究,以M-C模型为本构模型,边界条件、网格划分、初始条件与2.1相同。

通过整体强度折减得到的滑裂面位置和安全系数值,与将软弱结构层作为“滑动带土体单元”的局部强度折减法得到的滑裂面位置和安全系数值作对比分析,探索软弱结构层对边坡稳定性分析的影响。含软弱结构层的边坡计算模型和网格划分分别如图6和图7所示,边坡土体和软弱结构层的物理力学参数如表4所示。

图6 计算模型

图7 网格划分

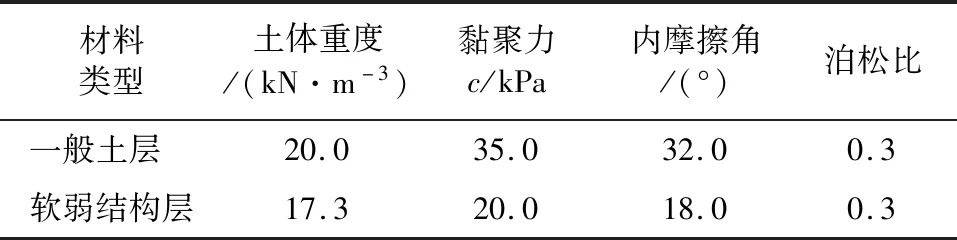

表4 模型参数选取表

3.2 边坡安全系数结果分析

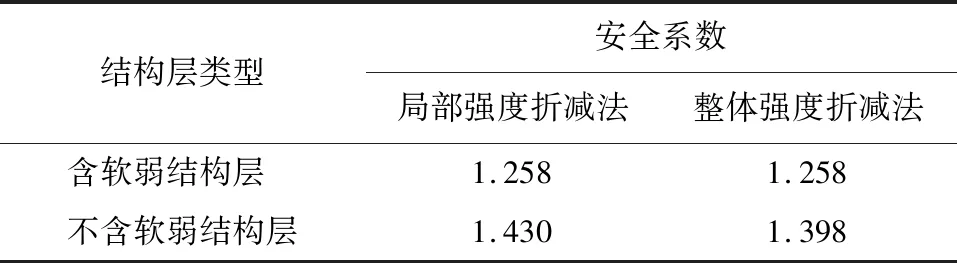

不同状态下边坡安全系数值计算结果如表5所示,结果表明:

(1) 在含软弱结构层的边坡中,采用整体强度折减法和局部强度折减法所得到的安全系数值相同,主要原因是对于此类边坡,其安全系数值主要由软弱结构层所确定,不同的强度折减法对其安全系数没有影响。因此在对含软弱结构层的边坡进行安全系数计算时,优先采用局部强度折减法即可满足要求。

(2) 当采用整体强度折减法或局部强度折减法时,含软弱结构层的边坡的安全系数值比不含软弱结构层皆小,即边坡内部的软弱结构层大大降低了其安全系数。

表5 不同状态下边坡的安全系数值

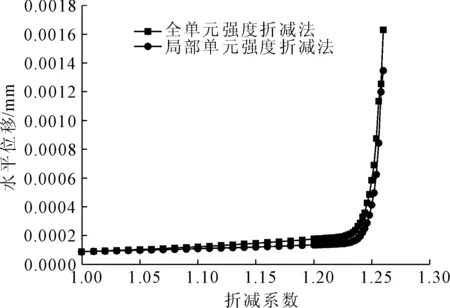

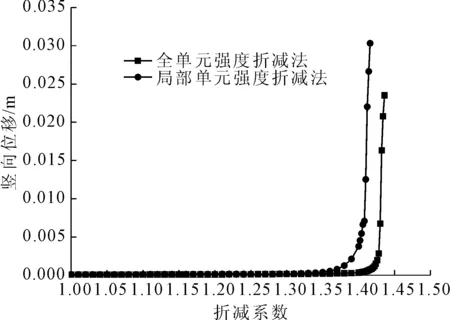

3.3 监测点变形情况分析

同样选取接近坡顶位置A点作为监测点,以此位分析对象,通过FLAC3D内置FISH函数在坡顶位置设置监测点收集坡顶的水平和竖向位移。分别对是否含软弱结构层的边坡进行对比分析,得到折减系数随位移值变化的关系曲线,分别如图8和图9所示。极限平衡状态下,对含软弱结构层边坡监测点的位移值如表6所示。

图8 含软弱结构层的强度折减法

图9 不含软弱结构层的强度折减法

本算例中如无特别说明,计算模型均采用M-C模型。

表6 极限平衡状态下监测点的位移

计算结果表明:在含软弱结构层的边坡中,无论采取何种强度折减法,所得到的监测点位移值基本一致,这与不含软弱结构层的边坡折减得到的结果不同,主要原因是对含软弱结构层的边坡进行折减的对象始终是标定的“滑动带土体”。值得注意的是,这里的局部强度折减只是针对标定的软弱结构层进行的,也说明了边坡所产生的位移绝大部分是软弱结构层的位移。

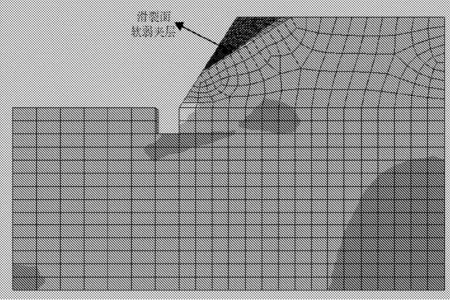

3.4 滑动面位置结果分析

如图10和图11所示为含软弱结构层边坡数值模型在整体强度折减和局部强度折减方法下的位移云图。

图10 整体折减的滑裂面位置

图11 局部强度折减法滑裂面位置

从局部强度折减法和整体强度折减法的位移云图可以得到两种强度折减法的滑裂面位置均出现在软弱结构层。因此对于存在软弱结构层的边坡,在降雨、震动等诱导因素下发生失稳,使边坡顺着软弱结构层位置发生滑坡等灾害。

4 结 论

本文开展不同本构基础及是否含软弱结构层等条件下的边坡数值模型试验,通过分析整体强度折减法和局部强度折减法在边坡稳定性的影响评价,主要得到以下结论:

(1) 局部强度折减法的安全系数和极限位移值普遍小于整体强度折减法的计算结果。同时,D-P本构条件下,数值模型所得到安全系数和位移值比M-C本构条件下的计算结果都小。

(2) 对于含软弱结构层的边坡,无论采取何种强度折减法所得到的安全系数和位移值都基本一致。两种强度折减法下模型的滑裂面位置均出现在软弱结构层,也进一步说明边坡发生滑坡主要是由软弱结构层失稳造成。

(3) 不同的本构模型所对应的最后计算结果具有一定的差异性,在具体实际工程分析时,不同的本构模型具备其相应的优势,需要综合结合现场工程地质条件。