基于CFD 技术的桌面小风扇创新设计

2020-05-30李天赠陈家静黄红梅

李天赠,陈家静,黄红梅

佛山科学技术学院 工业设计与陶瓷艺术学院,广东 佛山 528000

提升用户体验,引导健康、舒适、可持续发展的生活理念是现代家电设计的主要方向。以风扇为例,静音、低能耗、无线蓄电以及智能控制等功能是其主要的设计要点[1]。小型风扇以其轻巧、便携的特点受到广大消费者的欢迎,拥有广阔的市场需求。

目前针对小风扇的研究主要集中于扇叶的降噪机理分析[2-5]。而舒适度作为除静音性能外衡量风扇性能的重要指标之一,如何提升风扇的舒适性能也是风扇优化设计的重点。例如,在家用电扇的研究中,BALMUDA 提出一种基于双层扇叶结构的舒适性风扇解决方案(代表产品为The GreenFan),其通过内侧慢速风牵引外侧快速风汇聚,之后相互撞击消除涡旋实现模拟舒适自然风的目的。尽管如此,大多数关于风扇舒适性的研究对象主要为常规家用型电风扇,设计领域关于小型风扇舒适性的研究目前还相对缺乏。本研究将CFD 技术应用于小风扇的设计流程,在现有小风扇产品的数值分析基础上,提出同时具备短期快速降温和长期舒缓制冷功能的舒适型桌面小型风扇产品设计解决方案。

1 CFD 技术

计算流体力学(CFD)技术是基于流体运动的质量守恒、动量守恒等基本方程,以计算机为平台,利用数值离散方法,实现对流态问题数值求解并可输出丰富流场信息的一门新兴技术,是计算机辅助设计的重要分支。CFD 技术具有计算效率高、成本低、计算结果可视化等特点,广泛应用于航空航天、交通运输、海洋工程、体育科学等各个领域,是解决工程与科学核心问题的有效手段[6-7]。在产品设计中,CFD 技术可为厨卫用具[8-9]、家电产品[10]等各类涉及流场问题的产品开发提供技术支持,可有效增强产品设计的科学合理性,提高设计效率及降低研发成本。

2 基于CFD 技术的小风扇设计解决方案步骤

产品开发的设计阶段决定了83%以上的产品成本,而这一阶段本身所占的费用仅为产品总成本的7% 以下[11],提高设计阶段的成功率对于改善整个产品的开发效能有重要的积极影响。CFD 技术可便捷地对涉及流体问题的产品性能进行预评估,可有效提升产品设计阶段的科学性,确保方案输出的合理性。

人体感受到舒适的气温为17~24 ℃,当周围的环境温度超过舒适温度的上限时,人们就有热的感觉。但值得注意的是,作为最为常见的降温消暑家电,电风扇工作时并不能直接使周围空气温度降低,而是通过驱动空气流动加快使人体皮肤汗液蒸发吸收热量,降低人体温度,使人有清凉的感觉。因此,当人体剧烈运动后或气温炎热出汗较多时,风扇给人带来的舒适度指标反映在可起到加速汗液蒸发大量吸热的大风量、高风压指标方面;而当使用者处于较长时间平静纳凉时,皮肤表面的汗液并没那么充沛,风扇给人带来的舒适度指标反映在可满足当前汗液蒸发要求的低风压、接近自然风等指标。因此,合理控制风扇的风量、风压、风类等指标对于实现风扇舒适性优化至关重要,而开展针对舒适性指标的流场机理分析是风扇性能优化研究的关键。CFD 技术的计算结果可视化特点可为分析流场运动机理提供极大的便利,为小风扇舒适性能设计提供强大的技术支持。基于CFD 技术的小风扇设计解决方案步骤为:

1)前期准备:确定合理的研究对象,提取研究对象的简化模型;

2)现有产品分析:建立数值计算模型,分析与归纳现有产品性能特点,找出可能的设计突破点;

3)机理分析:针对可能的设计点,深入机理分析,寻找规律;

4)解决方案:合理利用设计对象的机理特点,提出最终解决方案。

3 设计研究过程

3.1 前期准备

3.1.1 明确研究对象

桌面小风扇是一种利用电机驱动扇叶旋转切割气流引起空气加速流通的小型日用电器,因其体型小巧、充电方便、携带方便、价格适中等特点,成为众多消费者清凉解暑的必选装备。

市面上,除静音特性外,舒适性也是各大风扇品牌的主要卖点。影响风扇风舒适度的部件主要为电机、扇片、网罩三大部件。其中,扇叶与电机除作为风扇的核心部件外,也广泛应用于各大电器与机械等领域,针对其节能、静音、送风等关键性能的研究非常多[12-13],相关技术已趋于成熟,可提升空间较小,设计提升效能较低。而网罩除起保护作用外,还起到风的导流作用,可实现控制风向、风量等作用。基于小型风扇的成本定位及目前针对网罩的研究较电机、扇叶研究相对欠缺,性能提升潜力较大。综合以上因素,本研究选择以网罩作为桌面小风扇性能提升的研究对象。

3.1.2 现有产品归类及简化模型提取

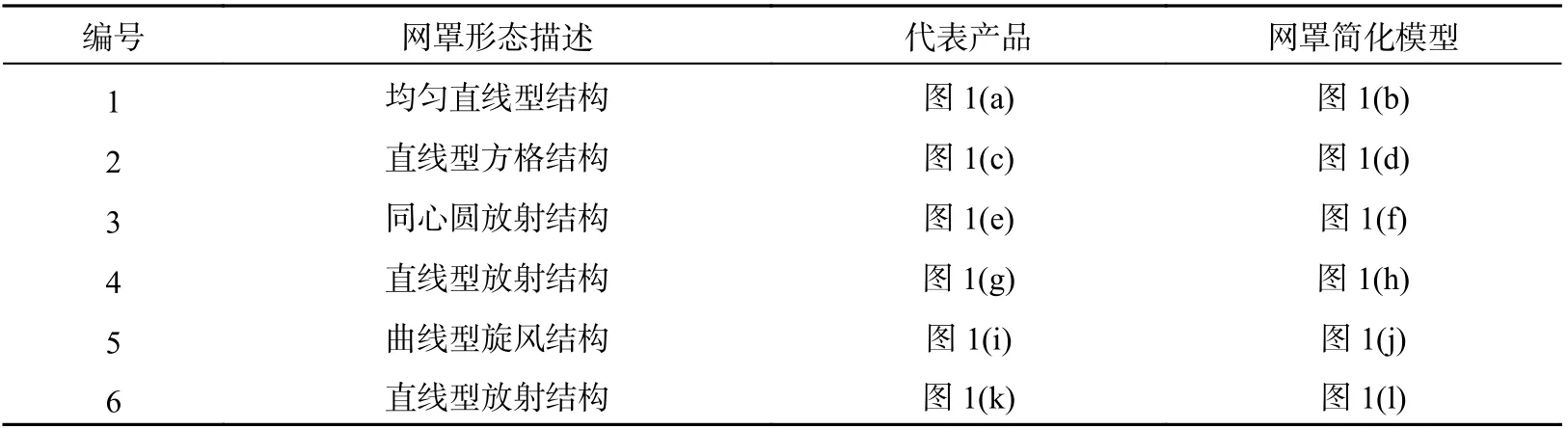

市面上的小型桌面风扇网罩造型各式各样,直径一般有13.3、16.7 及20 cm 规格(对应小、中和大号桌面小风扇),依据网罩结构类型特点,桌面小风扇的网罩主要以平面网罩为主,大致可归类为6 种。本研究以市面上较为普遍的13.3 cm桌面小风扇为参照,将6 款代表性网罩制作为统一接口的测试模型,各款网罩形态特征及简化模型如表1、图1 所示。

表1 桌面小风扇网罩类型

图1 桌面小风扇网罩类型

3.2 现有产品分析

本研究以实物产品为参照,建立小风扇数值求解模型,并采用ANSYS Fluent 流体计算软件平台进行求解与分析。

3.2.1 控制方程

本问题中,空气被假设成不可压缩黏性流体,无热量传递,仅需考虑质量与动量守恒,即仅需求解连续方程与Navier-Stokes 方程:

式中:ρ为空气的密度,kg/m3;i、j为运动维度;u为速度,m/s;p为压强,Pa;μ空气的黏度,Pa·s;S为动量源项,N/m3。

此外,选用工程中常用的RNGk-ε湍流模型对控制方程进行封闭求解[8-9]。

3.2.2 数值实现

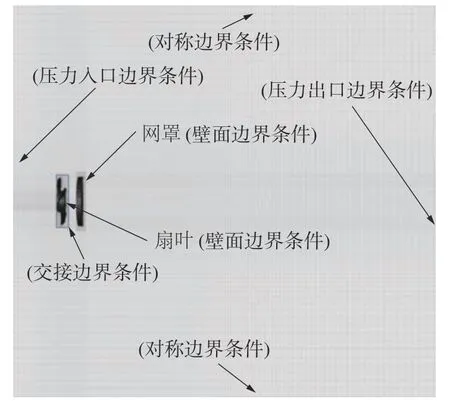

本研究中,由于风扇与叶片几何结构较为复杂,风扇与叶片区域被单独分离出来,形成小圆柱体计算域,网格类型为非结构化四面体网格。此外,为保证计算准确性,对风扇与叶片边界层区域进行了局部网格加密处理(最小网格尺寸为0.001 m)。除风扇叶片与网罩附近区域外,剩余区域均采用结构化网格,整个计算域网格质量参数Skewness 值控制在0.76 以内,网格总数约为210 万。计算前处理的网格划分及边界条件设置如图2 所示。为处理风扇叶片的旋转问题,将旋转核心区域设置为滑移网格,选用Interface 边界条件与周围流场连接,并通过指定相对于已移动(旋转和平移)的参考系的运动框架模式控制风扇叶片的旋转速度。求解策略采用PISO 速度-压力耦合方法,动量方程采用二阶迎风离散格式。

图2 计算域及边界条件设置

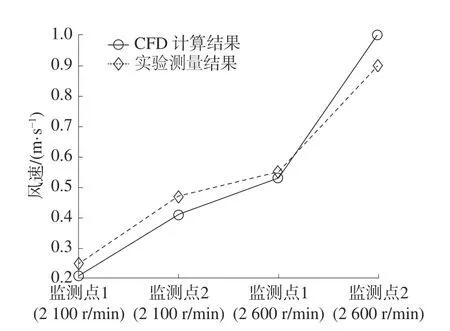

3.2.3 数值方法可靠性验证

为验证数值计算方法可靠性,本研究采用3D 打印技术制作1 号网罩,并安装在小号小风扇实体机中进行试验测试。利用风速仪记录流场特定位置的风速,并与对应的数值模拟计算结果进行对比分析。实验监测点设置在风扇网罩正前方0.3 m 处(监测点1),以及同等正前方距离偏离风扇中心轴0.15 m 处(监测点2),测试风速转速为2 100 r/min(低速挡)与2 600 r/min(高速档)。图3 显示,数值计算结果在2 种不同的风扇转速工况下各监测点的数据均与实验结果较为接近。由此可见,本研究的数值计算方法较为可靠,计算结果对小风扇的设计具有一定的指导性的作用。

图3 搭载1 号网罩风扇的实验与数值计算结果对比

3.2.4 计算结果分析

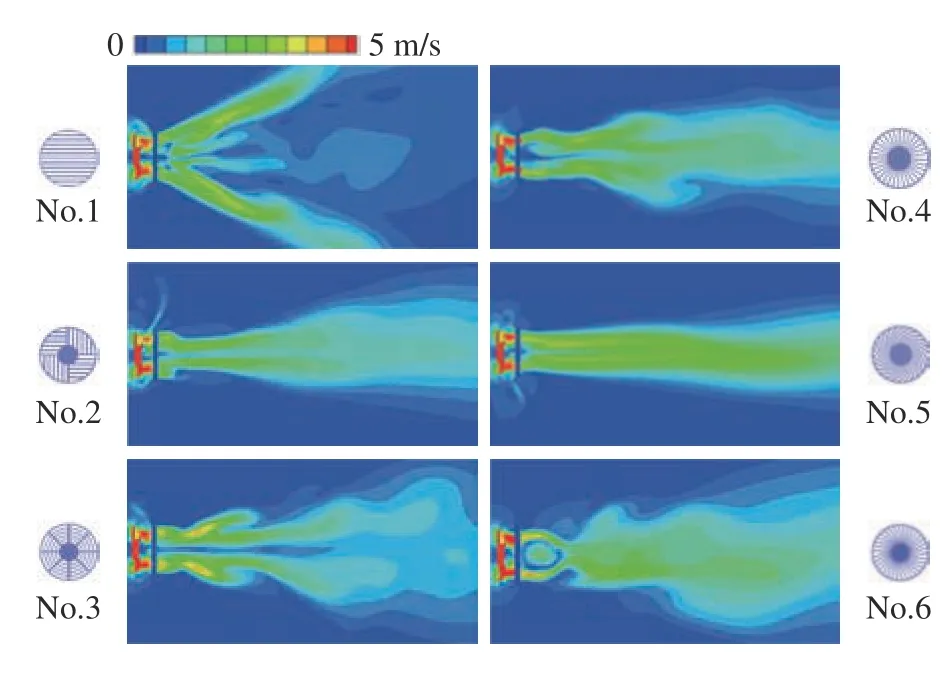

图4 为搭载不同类型网罩风扇的流场数值计算图,可以看出,6 款搭载不同类型网罩的风扇,均具有不同的风场分布特征。其中搭载第1~4 款及第6 款网罩风扇的风场均表现有不同程度的发散特性,而搭载第5 款网罩的风扇风力强劲,流场发散效果相对较弱。

图4 不同类型网罩风扇工作时的流场特征(风扇转速为2 100 r/min)

由此可见,网罩的变化对于风扇吹风强度及类型有较大的影响,特别是搭载第5 号网罩的风扇表现出风速大、汇聚力强的特点,可用于实现快速降温的需求。此外搭载其他几款网罩的风扇具有较好的低风速及发散特点,如第3、4、6 款较符合自然风特性。因此,本研究设计点可聚焦于如何通过改善网罩的结构功能,实现风扇强风与自然风之间的切换功能,提升桌面小风扇适用范围及舒适性。

3.3 深入机理分析

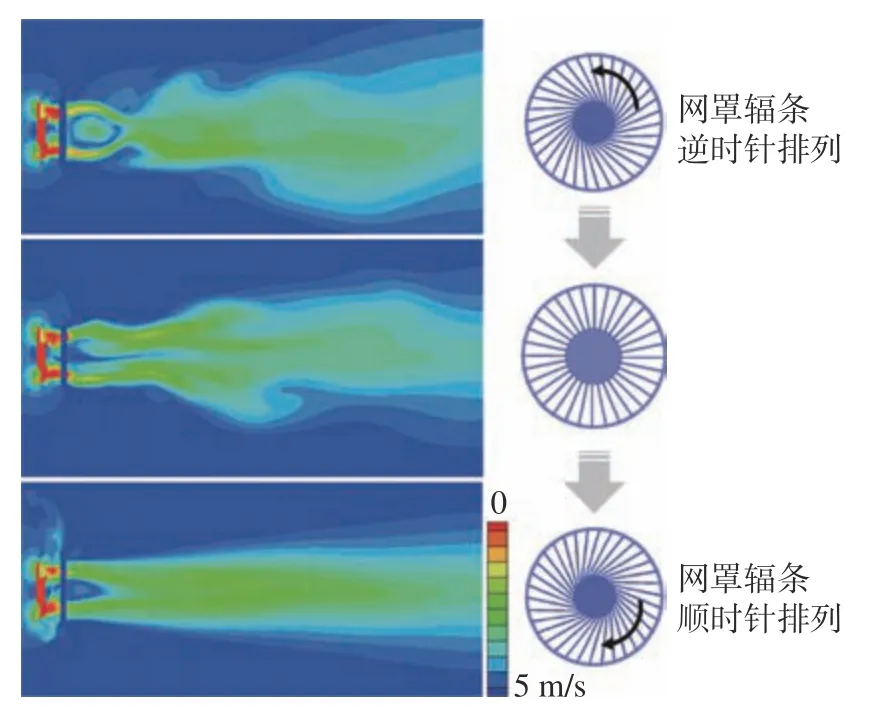

对以上6 款风扇网罩造型的共性特征进行对比分析可以发现,4 号、5 号、6 号网罩的辐条均为放射性布置,对6 号网罩的辐条进行顺时针调整可变化为4 号网罩,再进一步调整就变为与5 号网罩类似的顺时针旋转网罩。为探究此变化过程与风场特征变化的关联性,本研究通过对6 号网罩辐条的排列方向进行调整,建立与5 号网罩类似的顺时针旋转的新网罩,并进行数值模拟测试。图5 的计算结果显示网罩辐条由逆时针排列转变为顺时针排列,原本发散紊乱的流场变化为强劲的汇聚风,与6 号网罩的结果类似。由此可得出结论,与风扇叶片旋转方向(顺时针)相同的网罩栅栏排列方式具有增强汇聚风场的效果,相反则起到抵消涡旋发散风场的效果。

图5 调整网罩辐条排列方向对于流场特征的影响效果

3.4 解决方案

根据机理分析显示,网罩辐条顺序呈顺时针排列时,风扇可实现吹强风效果;相反则可抵消风的涡旋性,模拟吹自然风的效果。因此,利用此机理特性,根据具体使用场景自由调节辐条旋转排列方向的可变形网罩设计,是实现桌面小风扇具备强风与自然风切换功能的一种有效途径。

为实现网罩辐条旋转变形的目标,作为网罩核心组成部分的辐条可选用具有弹性变形性能的软胶辐条、2 个管体套叠可伸缩的刚性伸缩杆辐条、刚性液压杆辐条等。从机构实现的简单性、稳定性及成本角度考虑,采用与雨伞、天线伸缩结构相同的刚性伸缩杆辐条较契合桌面小风扇设计定位。因此,本研究采用刚性伸缩杆辐条作为网罩的栅栏,来实现网罩变形功能的最终解决方案。在此方案中,网罩的每根辐条由2 个管体套叠组成,刚性辐条两端用铰链分别与网罩的内外圈连接,通过网罩内外圈的相对运动带动辐条的伸缩运动,实现网罩辐条顺逆时针旋转切换效果,如图6 所示。

图6 网罩辐条由逆时针排列切换为顺时针排列示意图

将以上解决方案与桌面小风扇的整体造型设计相融合,提出一款双向控风桌面小风扇设计方案,如图7 所示。

图7 双向控风桌面小风扇设计方案

3.5 方案的测试

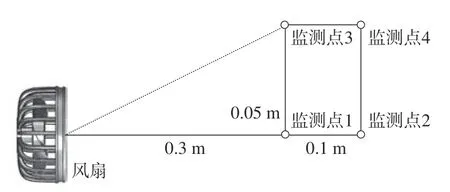

针对最终提出的方案,本研究使用3D 打印技术制作顺时针栅栏网罩与逆时针栅栏网罩,并安装在小号小风扇实体机中进行测试与使用体验。基于小风扇工作时与使用者的通常摆放距离及大概吹风范围,监测点设置在离风扇正前方0.3 与0.4 m 处,以及同等正前方距离偏离风扇中心轴0.15 m 处,如图8 所示。

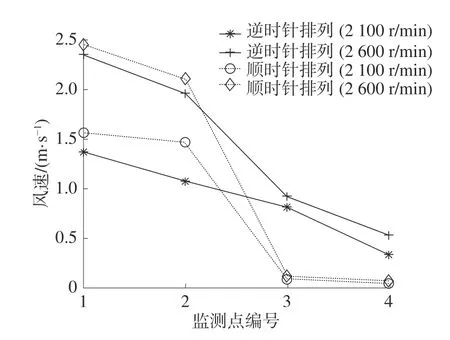

由图9 测量数据显示,搭载顺时针排列的网罩风扇中轴线处的风力强劲,偏离中心轴0.15 m处的风速极低,符合强劲汇聚风特征;搭载逆时针排列的网罩风扇偏离中轴线0.15 m 处依然能监测到较大的风速,并且在测量过程中发现测量数据有一定的波动,较符合自然风的特征。另外,为了进一步确定提出方案的实际合理性,本研究还采用真实体验测试的形式,对方案的工作性能进行评估。基于通常的使用习惯,用户使用反馈显示,搭载顺时针栅栏网罩的风扇,在皮肤与气流相互作用区域,能感觉到较强烈的强直风压感,且作用部位降温快速,但维持一段时间后,欠舒适感增加;搭载逆时针栅栏网罩的风扇,在皮肤与气流相互作用区域,整体的风压感较为均匀,使用一段时间后,基本能维持较好的舒适性。综上分析,本研究提出的设计方案基本可到达设计期望。

图8 数据监测位置示意图

图9 2 种不同的栅栏排列方式对风场的影响

4 结论

本研究将CFD 技术应用于小风扇的设计阶段,利用CFD 技术可实现计算结果可视化的优势,完成对现有产品的工作特性及运行原理的分析,驱动合理设计方向的形成,为顺利提出双向控风型桌面小风扇设计解决方案提供了有效的技术支持。

1)本研究验证了现有产品的分析是提出设计方案的基础;

2)本研究凸显出技术分析手段在构建设计逻辑中发挥的重要作用,通过技术分析结果引导设计的深入,能有效克服产品设计方案产生的盲目性与偶然性问题,有助于提高产品设计效率与质量。

文中提出的基于CFD 技术的设计解决方案可为类似的产品设计开发提供参考。