内部研发和外部研发耦合对制造业升级的影响:基于山东制造业的实证研究

2020-05-29高鹏斌吴伟伟

高鹏斌,李 雪,吴伟伟,于 渤

(1.哈尔滨工业大学(威海)经济管理学院,山东 威海 264209;2.哈尔滨工业大学 经济与管理学院,哈尔滨 150001)

制造业是工业发展的基础与核心,其发展程度已经成为衡量国家竞争实力的重要指标。改革开放40 年来,中国制造业的发展已经有了长足的进步,制造业在国民经济发展中已经占据着重要地位。但是,目前制造业的发展受限于产业结构和产品结构不合理、独立研发能力不强,导致制造业没有强大的核心竞争力,国际竞争能力也比较弱,故而产业发展亟需做出改变。制造业要想持续稳步发展就必须调整产业结构和进行产业升级。“中国制造2025”对制造业产业结构优化升级方面作出重大战略部署,调结构、促升级成为我国制造业发展的重要任务,而能否坚持内部研发为主导,并充分依靠外部企业、高校和科研机构实施外部研发,更是产业升级的关键。为进一步促进制造业发展,发挥其在国民经济发展中的重要作用,有必要对内部研发和外部研发对产业升级的影响展开研究。

一、文献回顾

以往学者就内部研发、外部研发和制造业升级的关系进行了较为广泛的研究,主要表现在三个方面:

第一,侧重分析内部研发对制造业升级的影响。吴延兵[1]研究表明,内部研发能够明显促进产业生产率的提升;余珊和樊秀峰[2]基于中国制造业面板数据的研究还发现,自主研发能力有助于产业价值链攀升。类似地,储德银和张同斌[3]的研究也表明,自主研发对高新技术产业的长期和短期发展均具有明显的影响。

第二,侧重分析外部研发对制造业升级的影响。闫帅和武博[4]研究指出,外部合作研发能够驱动产业结构发展;原毅军和孙大明[5]研究发现,企业间合作研发和产学研合作研发对制造业技术升级具有U 型作用效应。类似地,孙大明和原毅军[6]对我国制造业的研究也表明,企业间合作研发对我国制造业升级具有正向影响,而产学研合作仅对技术进步具有正向效应。

第三,综合分析内部研发和外部研发共同对制造业升级作用。程强和武迪[7]认为自主研发和合作研发对传统产业升级具有促进作用。国胜铁[8]研究表明,自主研发对产业结构升级具有显著影响,而技术引进的影响和技术水平有一定关联。类似地,原毅军和孙大明[9]研究发现,自主研发和产学研合作对制造业技术升级的积极影响较为显著,而企业间的合作研发的效果却并不显著。

综上,现有学者的研究更多地是将内部研发和外部研发分开研究其对产业升级的影响,然而以往研究中已经指出内部研发和外部研发之间存在一定的协调互补关系[10-13],但是这种互补性在产业升级中的作用,现阶段还没有展开深入研究[14]。因此,本研究从系统角度出发,借助物理学耦合模型和Malmquist 指数法,探究制造业内外部研发耦合和产业升级之间的关系,期望在一定程度上弥补以往研究的不足。

二、理论分析和研究假设

(一)耦合理论的引入

耦合(coupling)这一概念来源于物理学,通常指两个或者两个以上系统之间通过相互作用和影响等动态互动从而产生协同效应,同时结合系统的协调程度促使整个系统从无序走向有序的过程。耦合通常包括四个方面的内涵:第一是关联性,即系统内部各部分是相互关联的;第二是整体性,即系统是一个完整的整体;第三是多样性,即系统通过多种形式进行联接;第四是协调性,即系统各部分的协同带来优势互补[15]。

耦合理论尽管来自自然学科,但是近年来其已经受到了经济与管理学领域学者的普遍关注,被用来分析系统之间的复杂关系[16]。在创新和产业发展领域,耦合理论也被引入,并取得了一些成果,在创新方面,分析了产业创新、技术创新和组织创新[17],工业外资研发与自主创新[18],产业创新系统协同[19]等。在创新和产业发展关系中,分析了技术创新和战略性新型产业协调发展[20],高技术产业技术创新、制度创新和产业发展[21],高技术产业高端化和技术创新耦合发展[22]等。

基于以往学者的研究成果,本研究将耦合理论引入来分析内部研发、外部研发和产业升级的关系。一方面,内部研发和外部研发是实现创新的两种重要途径,内部研发通过自身创造和积累知识,从而使得获得竞争优势。外部研发强调和不同的组织展开合作,获取信息和资源来实现优势互补,进而得到持续发展。因此将内部和外部研发看作彼此独立又密切相关的研发系统的两个子系统,两者相互影响和相互作用,提升研发系统整体效应。另一方面,由于内部研发和外部研发都能够促进产业升级,因此通过耦合理论的引入,可以分析两者的耦合状态和产业升级的关系,进而探索创新驱动的发展过程,从而衡量创新驱动的积极成效。

(二)内外部研发的互动机理

内部研发作为核心竞争力的重要来源,其独特的知识技术壁垒为产业发展建立起坚实的壁垒,资源基础论分析认为内部研发在已有知识能力基础上,针对特定的问题,能够凝聚更多地知识和技能,进而强化现有的知识技术,不断丰富产业资源库。内部研发投入是形成创新能力的主要因素[23],伴随着不同研发主体的加入,给研发注入了新的活力,在内部研发的技术、知识基础之下,遵循现有的知识技术轨迹[24],外部研发能够不断进行突破,并且在这个过程中,各主体之间的信任程度不断加深,为下一阶段外部研发奠定基础。内部研发作为产业内核心竞争力的主要来源,能够有效提高内外部知识整合的能力,对外部研发起到明显的带动作用。

外部研发合作能够配合促使内部研发产生的核心技术和核心产品[25],外部研发带来多方信息库。根据吸收能力理论,吸收新的知识能够变得更具有创造力和竞争力,外部研发合作过程中会带来新的知识库,而知识的异质性能够在一定程度上丰富原有的信息资源库,加强了知识积累的深度韩和广度,在此基础上不断进行知识综合,整合大量的行业资源,此时外部研发的加入会使得内部研发的压力降低,同时研发活动能够获取更多资源,降低研发单位成本和风险,使得研发的效果最大化。

(三)内外部研发及其耦合对产业升级的影响

内部研发能够满足市场需求也能带给市场的新的供给,内部研发重大突破所带来的往往是颠覆式创新,这不仅仅局限于单个产品,其会创造新的产品或技术,带来产业的技术和产品的升级,往往还将辐射到这些产品的配套产品,而配套产品也有着自己的相关产业,进而刺激新的市场需求。根据技术和产品的生命周期论,为了适应市场需求的不断变动,产品和技术也需要时刻更新。根据产业组织理论[26],这会引发相应产业的变化和升级,形成连锁效应,这将带来产业的持续升级,这样的多层次联系,使得研发推动的产业升级处于持续的动态变化中。此外,基于内部研发产生的颠覆式创新,使得产业核心竞争力不断增强,以此催生了新兴产业,促进其快速成长,而且也带动对传统产业的改造,使得传统制造业不断进行知识和技术能力等进行整合,这能够在一定程度上提高其创造力和生产力,从而促使制造业实现产业升级。

根据资源基础理论和交易成本论,伴随着研发活动成本的增加,研发资源的积累越来越重要,外部研发涉及与其他产业、科研机构以及高校等的合作,能够为产业升级提供外部资源——资金、技术、知识等,使其克服自身研发经费短缺和技术不足,减少整体研发成本,并降低了风险[27]。此外,外部研发资源之间实现互补,外部研发合作能够实现技术、知识、资金等资源的有效整合,进而优势互补,实现规模经济,同时,外部研发合作可以避免恶性竞争,实现产业有序升级。不同合作单位之间对于信息的敏感程度是不一样的,故而不同合作单位之间对市场变化的反应程度也是不一样的,外部研发增加了产业信息获取渠道,在各单位联合作用下,市场一旦发生变化,动态将会被及时捕捉,在此基础上,做出相应调整,促进产业技术升级和市场化进程,当技术升级和产品升级发生时,多个生产要素发生变化,根据产业的渗透性和相关性,会使得产业在进行升级时会带动上下游产业的升级,当上下游产业的变动与之相符时,产业的升级变化也会最终完成。

综合来看,研发最终会带来产业的升级,无论是内部研发还是外部研发的产出是真实存在的,且会使得产业发生变化。内部研发产出的自主知识产权的核心技术或者核心产品,带给产业更高的价值,带来相关产业和市场的变化。产学研合作等外部研发将与市场不进行直接接触的高校、研究院的研究成果输入市场,产生价值变化。内外部研发产出使得产业中产品和技术的附加价值升高,进而带动了整个产业的升级。

内部研发和外部研发之间存在的协同互补关系,预示着内外部研发能够对产业升级产生更加积极的影响,基于以上分析,提出假设:内部研发和外部研发耦合对产业升级产生正向影响。

三、实证设计

(一)数据来源

本研究采用2010—2018 年《山东统计年鉴》制造业相关数据,根据研究的需求和特点,剔除数据不完整的子行业,从而保证数据的一致性和可获得性,最终选择27 个制造业子行业进行分析,具体包括:农副食品加工业(I1)、食品制造业(I2)、酒、饮料和精制茶制造业(I3)、烟草制品业(I4)、纺织业(I5)、纺织服装、服饰业(I6)、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(I7)、木材加工及木竹、藤、棕、草制品业(I8)、家具制造业(I9)、造纸及纸制品业(I10)、印刷和记录媒介复制业(I11)、文教、工美、体育和娱乐用品制造业(I12)、石油加工、炼焦和核燃料加工业(I13)、化学原料和化学制品制造业(I14)、医药制造业(I15)、化学纤维制造业(I16)、橡胶和塑料制品业(I17)、非金属矿物制品业(I18)、黑色金属冶炼及压延加工业(I19)、有色金属冶炼及压延加工业(I20)、金属制品业(I21)、通用设备制造业(I22)、专用设备制造业(I23)、交通运输设备制造业(I24)、电气机械及器材制造业(I25)、计算机、通信和其他电子设备制造业(I26)和仪器仪表制造业(I27)。

(二)变量选择

1.解释变量

内外部研发系统耦合协调度(Coupling Coordination Degree)为解释变量,内外部研发的耦合就是指内部研发系统和外部研发系统之间实现互动,产生优势互补,进一步共同促进正向关联的整体关系,借助物理学中的容量耦合及容量系统模型,推广得内部研发和外部研发的耦合度模型[28]。内部研发系统采用研发经费内部支出表示,包括基础研究支出、应用研究支出、实验研究支出;外部研发系统采用研发经费外部支出表示,包括对境内研究机构支出、对境内高等学校支出以及对境外支出。

在耦合度模型中,ui(i=1,2)表示耦合系统的第i个子系统的序参量,uij表示第i个序参量的第j个指标,Xij(j=1,2,…,n)表示该指标的值,Aij和Bij是系统在稳定状态情况下序参量的上限和下限值。内外部研发系统对系统有序的功能系数uij可以用公式(1)表示:

其中:uij是Xij对系统功效的贡献,取值范围为[0,1]。

内外部研发子系统内各个序参量的有序程度的总贡献ui,通过公式(2)求得:

其中:λij是各个指标权重,通过熵值赋权法求得。

耦合度会引起判断误导,尤其当内部研发系统和外部研发系统的综合序参量取值较低且接近时,利用耦合度会得出两个系统协同发展程度较高的伪结论。故为了评价内部研发和外部研发系统交互耦合的协调程度,引入耦合协调度模型,如式(3)和(4)所示:

其中:C是内外部研发耦合度;D是内外部研发耦合协调度;H是综合调和指数,表示内部研发和外部研发系统的整体协同效应,H∈(0,1);α和β为待定系数,设内部研发和外部研发同样重要,故取α=β=0.5。D的取值范围为[0,1],可以分为四个层次:当0 <D≤0.4,表明内外部研发为低度协调耦合;当0.4 <D≤0.6,表明内外部研发为中度协调耦合;当0.6 <D≤0.8 时,表明内外部研发为高度协调耦合;当0.8 <D≤1 时,表明内外部研发为极度协调耦合。

2.被解释变量

产业升级(Industrial Upgrading),在制造业产业升级中,用全要素生产率(TFP)来表示产业升级程度[29]。选取的指标为山东省制造业子行业的工业总产值、资产合计和从业人员数量三个指标,利用以上指标通过Stata15 进行计算,分析Malmquist 指数中的全要素生产率,再进行产业升级的分析。

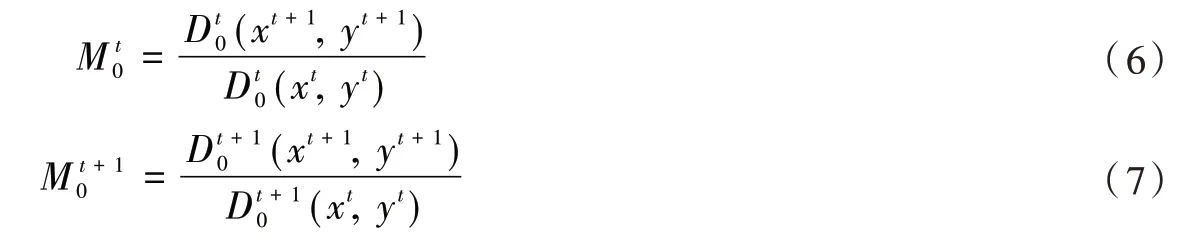

如果参考t+1 时期的技术水平,那么可行的投入产出点(xt,yt xt,yt)对应的距离函数即t+1 时期的产出距离函数可表示为式(5):

根据Fare 等的思想[30],可用Malmquist 指数表示t期到t+1 期的基于投入的TFP 增长。以t期和t+1 期的技术作为参照技术的Malmquist 指数的计算式(6)和(7)分别为

为了避免增加约束或选取参考技术的随意性,一般来讲,取上述两者的几何平均值作为综合Malmquist指数,并进一步变换可得式(8):

Malmquist 指数值大于1,表明t+1 期的全要素生产率较t期实现了增长;Malmquist 指数值小于1,表明全要素生产率出现了下降;Malmquist 指数值等于1,表明没有发生变化。

3.控制变量

研发人力(Manpower)用产业中研发人员数量进行测量;企业规模(Firm Size)用总资产与企业个数的比值来表示;投资量(Investment)用全社会固定资产投资来表示,取对数进行表示。

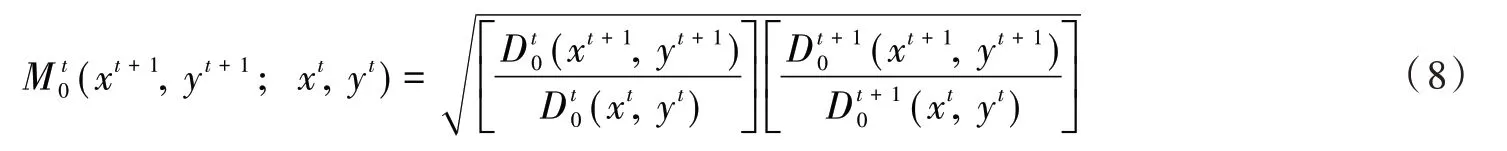

主要变量的描述性统计见表1。根据数据的情况,为保证数据的可靠性,对其进行方差膨胀因子检验,根据结果发现,VIF均小于10,这表明变量之间不存在多重共线性问题。

表1 主要变量描述性统计

四、结果分析

(一)内外部研发耦合协调度

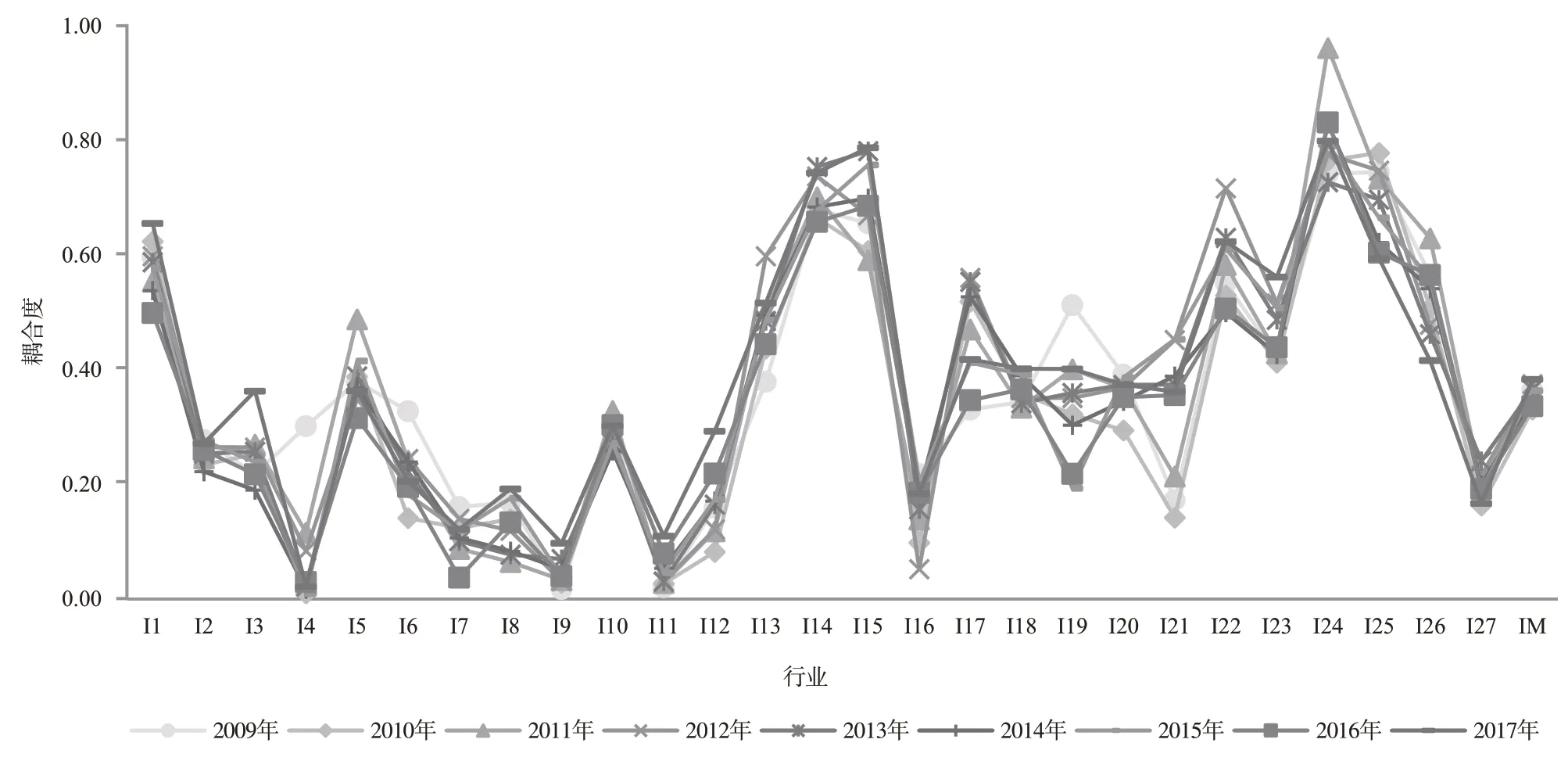

本文使用Stata15 对产业升级过程中的内部研发和外部研发的耦合程度以及耦合协调程度进行测算,得到山东省制造业27 个子行业内外部研发耦合度和研发耦合协调度折线图(图1 和图2)。

根据图1 的结果,内外部研发耦合程度整体来看是非常高的,基本每个子行业都有耦合度较高的状态,但是子行业之间存在耦合度不均匀的现象;并且即使对于同一子行业而言,在不同年份之间耦合差异也是十分明显的,如烟草制品业(I4)、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(I7)、家具制造业(I9)、印刷和记录媒介复制业(I11)、化学纤维制造业(I16),在不同年份的耦合程度差异非常大。

图1 山东省规模以上工业内外部研发耦合度分析

图2 山东省规模以上工业内外部研发耦合协调度分析

根据图2 的结果,通过耦合协调的修正,发现其实山东省制造业内外部研发整体耦合处于低协调耦合的状态,并且子行业之间的差距变得非常明显,其中烟草制品业(I4)、家具制造业(I9)等大多数子产业处于低度耦合状态,而化学原料和化学制品制造业(I14)处于高度协调耦合状态,交通运输设备制造业(I24)基本处于极度耦合协调状态。

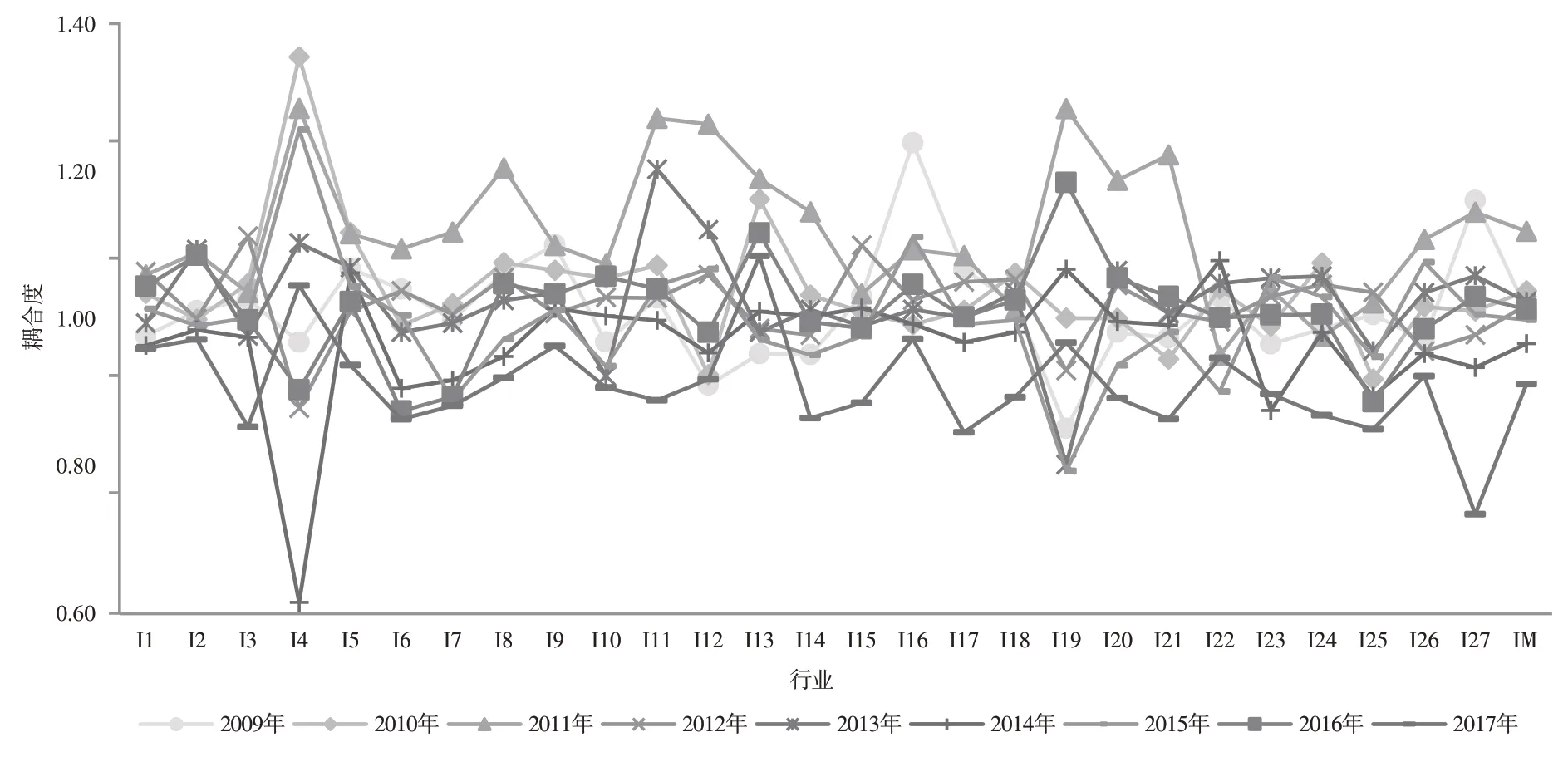

(二)产业升级

利用Stata15 计算山东省制造业的全要素生产率,其具体变化情况如图3 所示。

图3 山东省规模以上工业全要素生产率

结合全要素生产率分析标准,发现山东省制造业产业整体在升级,其次,在不同年度产业升级的程度也有较大差异,2011 年产业升级表现较好,2017 年产业升级势头欠佳;另外,存在行业分布不均的现象,且差异是比较大的,印刷和记录媒介复制业(I11)产业升级进程整体顺利,而电气机械及器材制造业(I25)产业升级的程度一直表现不佳,烟草制品业(I4)甚至在2014 年的出现产业倒退的现象。

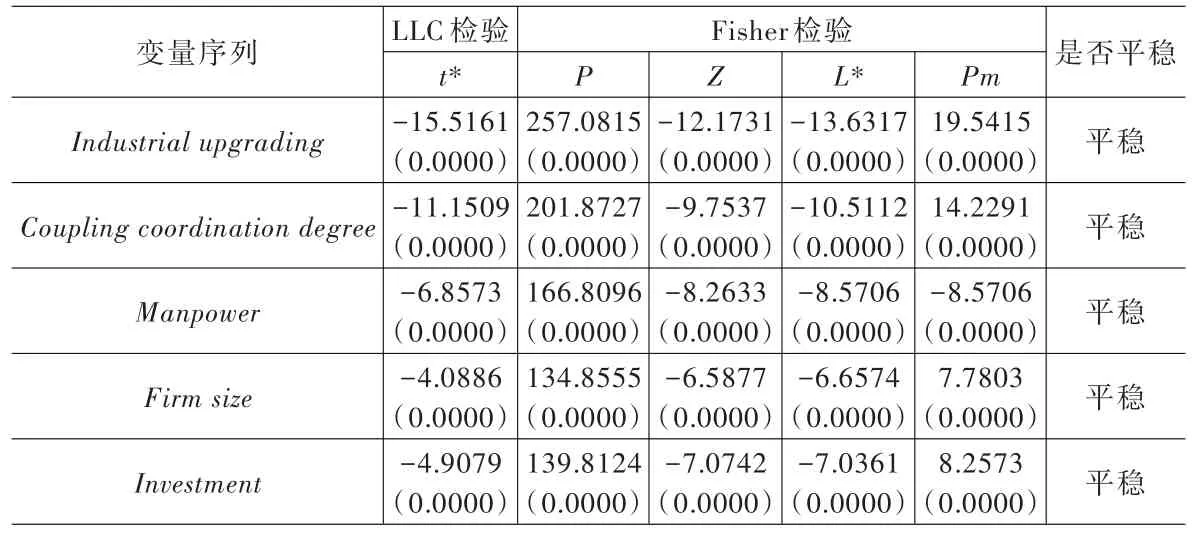

(三)内外部研发耦合协调和产业升级的关系分析

为了防止伪回归,对研究中的面板数据进行平稳性检验,通过Stata15.0 进行LLC、Fisher 单位根检验(表2)。表2 的结果表明,原始数据通过单位根检验,表现平稳,变量序列在1%的水平下呈现0 阶单整数列。

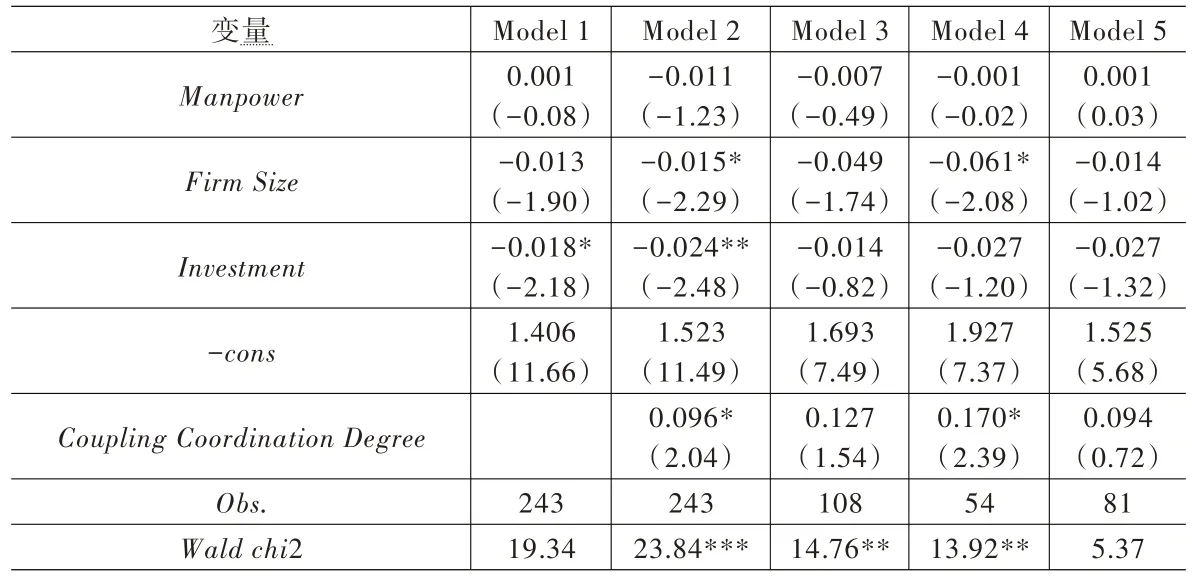

基于以上分析,结合内外部研发对产业升级的影响,进行逐步回归,首先将控制变量引入模型,如模型1;其次,将内外部研发耦合协调度引入模型2 中;在此基础上,考虑到制造业子行业之间的异质性,将山东省规模以上工业按照要素密集的标准进行分为:劳动密集型产业和技术密集型产业和资本密集型产业,分别在子行业中测算内外部研发耦合和产业升级的关系(如模型3、模型4 和模型5),回归分析的结果如表3 所示。

由模型2可知,内外部研发耦合对产业升级的影响检验中,研发耦合对制造业产业升级有正向影响(β=0.096,p<0.05),假设得到验证,即内外部研发耦合对产业升级产生正向影响。由模型3可知,在劳动密集型子行业中内外部研发耦合对产业升级无显著作用;由模型4 可知,在技术密集型子行业中,内外部研发耦合对产业升级有正向影响;由模型5可知,在资本密集型子行业中,模型关系不显著,无法判断内外部研发耦合对产业升级的影响。由三个模型可知,在不同的要素密集型子行业中,内外部研发耦合对产业升级的影响是不同的。

表2 面板数据的单位根检验结果

表3 研发耦合对产业升级的影响

五、结论和启示

本文借助物理力学耦合模型和Malmquist 指数法分析内外部研发耦合协调对制造业产业升级的影响,主要结论包括:①制造业内外部研发耦合对产业升级有积极影响,即研发耦合程度越高,产业升级的程度也会越高;②在不同的要素密集型产业中,内外部研发耦合对产业升级的影响存在较大差异,其中,在技术密集型子行业中,内外部研发耦合对产业升级具有显著正向作用。本文验证了内外部研发耦合对产业升级的促进作用,借此对内外部研发互动和产业升级之间的关系有了更深层次的认知,填补了以往研究中内外部研发相互作用对于产业升级的影响研究的不足,丰富了研发互动与产业发展关系的研究;此外,我国正处于制造业转型升级的关键阶段,研究研发耦合对产业升级的影响,对于产业结构调整,区域经济发展有一定的借鉴意义。

根据研究结果,基于国家对产业转型升级的要求对制造业研发投入提出如下建议:第一,内部研发和外部研发分别对产业升级发挥作用,基于内外部研发之间的关联,在研发活动中,要注意平衡内部研发和外部研发之间的关系,寻找两者之间的平衡点,以期产出最大化,促进整体产业的转型发展。第二,在内外部研发联动中,要注意进行产业内部和外部的沟通交流,维护好知识流、信息流、资金流等,使得内外部研发耦合产出能够流动起来,带动产业上下游企业的发展,实现整体产业的升级。第三,政府、企业、研发院所等可以依托自身优势,进行多方联合研发,对产业升级过程中的重点难点问题进行集中攻坚,同时,也要不断加强内部研发,保持和发展核心竞争力,内外部研发同时进行促进制造业发展,推动产业转型升级。

此外,在研究中也存在一些局限,首先,只是用山东省规模以上工业的数据进行验证,未对制造业内外部研发耦合协调度的最佳情境进行更加深入分析,其次,对于制度、市场等情境变量或其他潜在调节变量的关注有待进一步加强。在后续的研究中,将针对以上问题展开更加深入研究,不断丰富相关研究,为产业实践提供指导。