麻地与汉儿庄岩体岩相学及含矿性对比分析

2020-05-29蔡永红齐云飞

蔡永红,齐云飞

(河北省地矿局第八地质大队,河北 秦皇岛 066000)

稀有金属包括锂、铍、铷、铯、铌、钽、锆、铪、锶等9种元素。稀有金属矿床类型按成因可划分为:与岩浆岩相关的内生矿床、与沉积作用有关的外生矿床以及与变质作用相关的矿床,其中与岩浆岩有关的内生金属矿床类型最为重要。花岗岩型稀有金属矿床是指矿体产在中酸性侵入岩体内的一类矿床,通常为大规模富矿床[1]。其赋矿岩体是一种分异最彻底的的高分异(高演化)花岗岩,在矿床界被称之为稀有金属花岗岩[2-3]。麻地和汉儿庄岩体为冀东马兰峪复式背斜地区出露的两个典型稀有金属矿花岗岩[2-3]。

1 地质背景

马兰峪复式背斜[4]为近东西向的宽缓复式背斜构造,向西倾伏,东部翘起,四周被断裂所围限。背斜核部主要由太古代基底组成,枢纽线起伏不平,平面上呈东宽西窄的东西向“舌状”,两翼依次为中上元古界及古生界,北翼还有三叠系和下侏罗统地层卷入。区内岩浆活动强烈,沿背斜核部,中生代花岗岩类侵入体发育,以燕山期中酸性—酸性侵入岩为主,主要受近东西向、北东向及近南北向构造的复合控制,自西而东大体呈串珠状分布,构成规模宏大的冀东中部侵入岩带,与复式背斜具有同生关系。

麻地和汉儿庄岩体位于马兰峪复式背斜核部东西向中酸性—酸性侵入岩带中,时代属于晚印支—燕山期,岩体呈岩株,侵入于太古界片麻岩地层中,均为稀有金属花岗岩[2-3]。

2 岩体地质特征

2.1 麻地岩体地质特征

麻地岩体形态近似椭圆状,长轴呈NW40(°)方向,出露面积5.35 km2。岩体和围岩呈倾斜的侵入接触,四周接触面多倾向围岩,西北部接触面较陡,倾角62(°)~80(°),南和东南部接触面平缓,倾角25(°)~70(°),岩体西部局部内倾,倾角28(°)~65(°)。围岩岩性主要为角闪斜长片麻岩,岩体东北部和中部部分被第四系崩积物覆盖[5-6]。

该岩体为至少两次侵入活动形成的复式岩体。早期侵入形成肉红色碱长花岗岩(γ52a),主要分布于岩体四周及东南部,出露面积约0.98 km2。晚期侵入形成灰白色碱长花岗岩(γ52b),构成岩体主体,出露面积约4.37 km2。两者的接触关系有两种:①涌动型侵入接触,γ52a和γ52b接触关系较模糊,在两者之间有0.5~1 m的混合带,为区内主要接触关系;②脉动型侵入接触,仅在岩体东南部大盖一带,发现两者界线截然,局部可见γ52b岩枝穿插于γ52a之中,同时在岩体西北部γ52b中可见γ52a捕掳体,但γ52b未见明显的冷凝边,这些特征表明两次侵入活动的时间间隔可能较短[5-6]。

2.2 汉儿庄岩体地质特征

岩体呈不连续带状分布,总体走向北东55(°),宽75~430 m,断续总长5 km,出露总面积0.81 km2。侵入于太古代片麻岩中,总体为外倾,围岩岩性为黑云角闪斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩、少量变粒岩及磁铁石英岩,靠近围岩接触带部位偶见团块状、细脉状伟晶岩。

该岩体为至少两次侵入活动形成的复式岩体,早期侵入形成肉红色碱长花岗岩,晚期侵入形成灰白色碱长花岗岩,两者的接触关系有两种:①脉动型侵入接触。两者界线截然,未见明显冷凝边,局部接触边界,肉红色碱长花岗岩中见浅粉色捕虏体;②涌动型侵入接触,接触关系较模糊,在两者之间有0.5~3 m左右的混合过渡带;这些特征表明两次侵入活动的时间间隔可能较短。

3 岩相学特征

3.1 麻地岩体

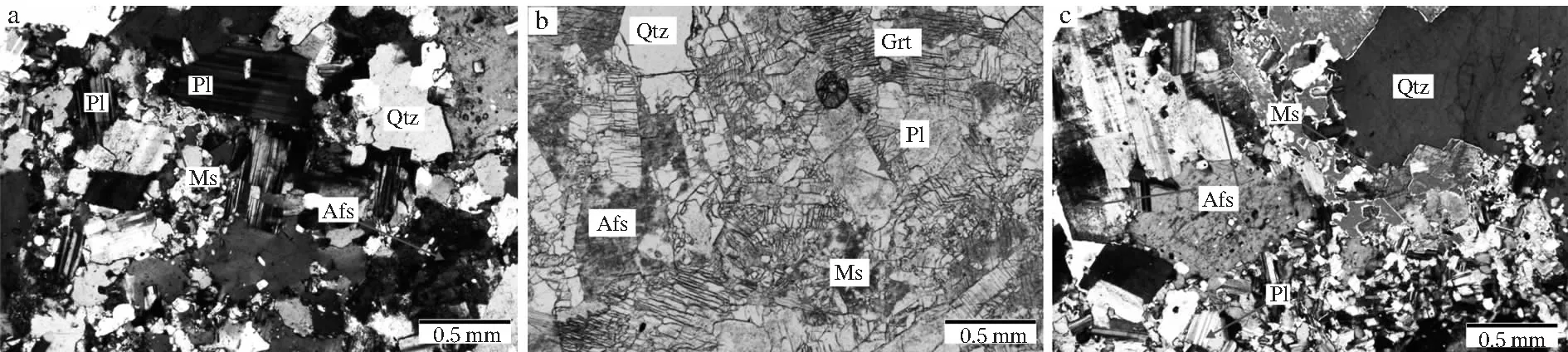

1)肉红色碱长花岗岩主要出露于麻地岩体周围,岩石呈浅肉红色,似斑状结构,基质为显微晶质结构,局部可见半雪球结构、一般包含结构,块状构造。斑晶矿物钠长石、石英、钾长石、白云母、石榴子石,约占岩石总量25%~30%;基质矿物为显微晶质的钾长石、石英、钠长石、白云母,约占岩石总量70%~75%;副矿物为铁的氧化物、锆石等(见图1a)。

2)灰白色碱长花岗岩是构成麻地岩体的主体部分,岩石呈灰白色,整体呈中细粒花岗结构,局部可见镶嵌结构、包含结构、交代残余结构,块状构造。主要矿物成分:钠长石(30%~40%),钾长石(25%~30%),石英(20%~25%),少量白云母(2%~5%),特征矿物为石榴子石,副矿物主要有铌钽铁矿、黄铁矿、磁铁矿、赤褐铁矿、金红石、锆石、磷灰石等(见图1b)。

3)灰白色含天河石碱长花岗岩为灰白色碱长花岗岩局部特征矿物天河石较为富集的部分。岩石呈灰白—白色,肉眼可见绿色—天蓝色的长石即为天河石,但显微镜下天河石的光学性质与微斜长石相似,不易区分。其整体特征与灰白色碱长花岗岩类似,这里不再赘述。与灰白色碱长花岗岩相比,钠长石含量明显增多,雪球结构更为发育,表现为自形晶钾长石内包含小板条状钠长石,构成1~2个环带(见图1c)。

(a)肉红色碱长花岗岩(+);(b)灰白色碱长花岗岩(-);(c)含天河石碱长花岗岩(+);

基于岩相学研究,仅在晚期灰白色含天河石碱长花岗岩中出现高度富集挥发分的矿物,如萤石、黄玉以及黄铁矿等硫化物。一方面表明形成麻地岩体的岩浆高度富含挥发分、硫等物质;另一方面显示出这些挥发分、硫等物质不能自岩浆中有效分离,指示花市铷矿成矿系统相对封闭。此外,岩体顶部岩石多具似斑状结构,该结构也可能表明成矿物质大部分被圈闭在岩浆体内,成矿环境相对封闭。似斑状结构在灰白色碱长花岗岩和肉红色碱长花岗岩中均可见,而在前者较为发育;空间上,在岩体顶部较为发育。而铷元素通常在岩体顶部,具似斑状结构的灰白色碱长花岗岩中最为富集[5-7]。

3.2 汉儿庄岩体

汉儿庄与麻地岩体均属碱长花岗岩,岩相学特征具有很大的相似性。

1)灰白色碱长花岗岩,地表由3部分组成,分别分布在矿区中西部和东部,合计出露面积0.52 km2。岩石呈灰白、浅粉白、粉白色,中细粒他形—半自形粒状结构,块状构造。主要矿物成分为:钠长石(20%~30%)、碱性长石(20%~30%)、石英(35%~40%)和少量黑云母、白云母、锂云母、角闪石等。钠长石多呈半自形—他形板状,发育聚片双晶,粒径一般在0.1~0.3 mm之间;碱性长石多呈他形板状,可见发育条纹结构,粒径一般在0.50~1.5 mm之间;石英可分为颗粒较大和颗粒较细两类,粒径一般在0.1~2.75 mm之间,颗粒较大的石英呈半自形粒状,内部还包含有细小的长石等,形成包含结构,颗粒较小的石英呈不规则状充填在斜长石颗粒之间。锂云母含量<0.5%,不规则状,粒径约为0.2 mm。黑云母含量<3%,褐色—浅黄色多色性,不规则片状,部分颗粒转化为白云母、绿泥石等,并伴有铁质的析出,粒径为0.1~0.4 mm之间。白云母含量<2%,无色,具有一组极完全解理,呈细小片状,颗粒内部含铁质,粒度在0.05 mm左右。

2)肉红色碱长花岗岩,由两部分组成,分别分布在矿区中东部和东部,合计出露面积0.29 km2。岩石呈肉红色,中细粒他形粒状结构,块状构造。主要矿物成分为碱性长石(40%~50%)、石英(20%~30%)、钠长石(10%~20%)、少量黑云母。其中碱性长石多呈他形板状,可见发育条纹结构,粒径一般在1.0~2.2 mm之间;石英,无色,表面干净,无解理,可分为颗粒较大和颗粒较细两类。其中,颗粒较大的呈半自形粒状,内部还包含有细小的长石等形成包含结构,颗粒较小的石英呈不规则状充填在斜长石颗粒之间,粒径多在0.1~0.75 mm之间。钠长石多呈半自形—他形板状,发育聚片双晶,大部分颗粒发生绢云母化,内部包含鳞片状绢云母和细小白云母,粒径多在0.3~0.7 mm之间。黑云母,褐色—浅黄色多色性,片状,部分颗粒转化为白云母并伴有铁质的析出,粒径为0.1~0.25 mm之间。

4 矿化特征

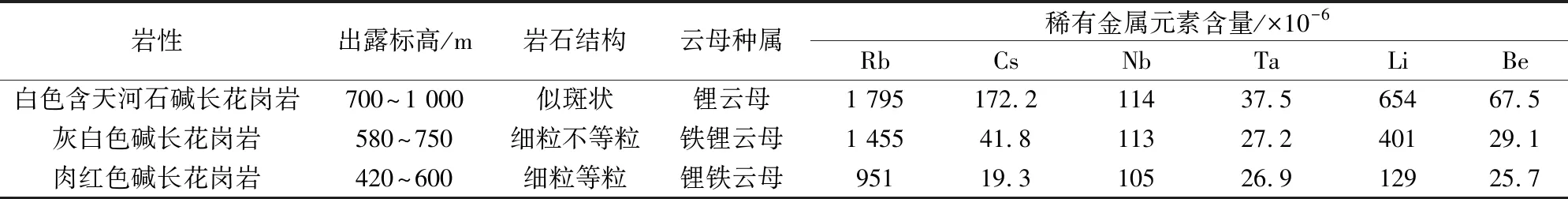

麻地岩体具黄铁矿化、铌钽矿化、锂矿化、铷矿化等,其中铷矿化最为发育,整个岩体铷含量均较高,含铷矿物主要为钾长石、锂云母和天河石,其中钾长石和锂云母为麻地岩体主要造岩矿物,前者含量25%~35%,后者含量1%~4%。从早期肉红色碱长花岗岩到晚期灰白色碱长花岗岩到最晚期的白色含天河石碱长花岗岩。其岩性具有规律性的变化,岩石颜色由红色→灰白色→白色;岩石结构由细粒等粒→细粒不等粒→细粒似斑;钠长石含量逐渐增加,粒度逐渐减小,在白色含天河石碱长花岗岩中,钠长石呈极细粒云雾状分布,微斜长石含量相应逐渐减少。云母种属由锂铁云母→铁锂云母→锂云母转变。岩石化学成分上主要碱金属氧化物呈现互为消长关系,Na2O渐增,K2O渐减。Li、Rb、Cs、Nb、Ta、F、Be含量渐增(见表1)。汉儿庄岩体具铌钽、铷矿化,其中以铌、钽矿化为主,主要产于灰白色碱长花岗岩中。

表1 岩体矿化分布规律

综上所述,两个岩体的岩石类型均属于碱长花岗岩,主要矿物成分以石英、钠长石、碱性长石为主,含少量(锂)云母,均具Rb、Nb、Ta等稀有金属矿化,其中麻地岩体以Rb矿化为主,地表已出露岩体全部矿化,汉儿庄岩体以Nb、Ta矿化为主,主要富集在晚期的灰白色碱长花岗岩中。源区含矿流体特征及岩体侵位构造环境的不同可能为造成含矿性差异的主要因素。