缓释肥条件节水灌溉对水稻生态特性及产量的影响

2020-05-28钟盛建张宇航何天楷赵树君马一航

何 军,钟盛建,张宇航,何天楷,赵树君,程 磊,陈 扬,马一航,陶 源

(1.三峡大学 水利与环境学院,湖北 宜昌 443002;2. 三峡大学 三峡库区生态环境教育部工程研究中心,湖北 宜昌 443002;3. 湖北省漳河工程管理局,湖北 荆门 448156)

缓释肥(Slow-Release Fertilizer)是一种利用包衣技术缓慢释放无机肥料的新型环保复合型肥料,它的释放周期长、养分释放速度缓慢,能够满足作物不同生育期对肥料的需求[1,2]。近年来,对于缓释肥的研究不断深入,缓释肥对水稻产量的提升作用已有大量试验论证[3,4],但缓释肥与节水灌溉耦合及其适宜性研究少见报道。当前随着全球气候变化,极端气候频现,重旱易发区范围表现出扩张的态势[6,7],采用节水灌溉在一定程度上能够减少农田水分的渗漏及蒸发,提高灌溉水利用率[8-11],减少温室气体排放[12],降低干旱可能造成的损失。目前,农业灌溉节水潜力理论估算方法,节水灌溉数学模型,高效节水灌溉信息化系统的研究逐步深入[13-16],我国农业种植户对节水灌溉的接受程度也在提高[17],我国未来节水灌溉不断深入和推广的趋势明显。基于上述原因,本文选取长江中下游典型灌区湖北省漳河灌区开展缓释肥间歇灌耦合条件下的水稻测坑试验,观察分析水稻的株高、叶绿素、分蘖数、产量及黄熟期干物质特征等,以期为优化缓释肥节水灌溉耦合模式等提供参考。

1 材料与方法

试验地点位于湖北省荆门市东宝区却集村的湖北省灌溉试验中心站(30°54′15″N,112°05′16″E)。试验水稻品种为荃早优丝苗,属于籼型杂交水稻品种。试验采用2 m×2 m的测坑栽植,移栽植株间距20 cm×20 cm,设有防雨棚,试验共4个处理:淹灌传统肥(W1F1)、淹灌缓释肥(W1F2)、间歇灌缓释肥(W2F2)、间歇灌传统肥(W2F1),每个处理设置3个重复,共计12个测坑。两种水分管理模式-淹水灌溉W1和间歇灌W2,其中W2的水层控制参照文献[5]。两种施肥类型为传统肥F1和缓释肥F2。F1:氮肥水平以N计为180 kg/hm2,施基肥时用碳酸氢铵(NH4HCO3),追肥时用尿素CO(NH2)2;磷肥:以P2O5计72 kg/hm2,施过磷酸钙;钾肥:以K2O计115 kg/hm2,施氯化钾。磷、钾肥作为基肥一次施入,氮肥50%基肥、50%追肥。基肥在插秧整地时施入,追肥(分蘖肥)在移栽后15 d左右施入。F2:与施入传统肥氮磷钾有效含量相当的缓释肥,插秧整地时作底肥一次性施入。

水稻生态特性指标考虑植株株高,分蘖数和叶绿素。其中叶绿素含量采用叶绿素SPAD值表示,采用SPAD-502PLUS叶绿素测定仪测取,该仪器广泛应用在植物叶绿素测取试验和研究中,取得了较好效果。株高和叶绿素SPAD值的测取频次为每日一次,分蘖数在分蘖期每两日测取一次,其余时段为每周测取一次,水稻黄熟期收割后进行测产,并分根、茎、叶、稻穗等器官剪取,于烘箱120 ℃杀青半小时,90 ℃烘干至恒重称重。

2 结果与分析

2.1 不同水肥处理对水稻株高的影响

图1为不同水肥处理下水稻的株高变化趋势。总体来看,所有处理的株高在8月7日之前都处于增长阶段,由50 cm左右增长至110~125 cm,此后两周内各处理株高相继不再增大,介于110~125 cm。淹水灌溉W1模式下,在追肥后的前三周(6月15日至7月10日),传统肥F1条件的株高平均每周比缓释肥F2高出1 cm,追肥后前四周株高平均增长率F1条件比F2高4.1%,追肥后前五周的平均增长率,F2超过F1,虽然平均增长率都在下降,但传统肥F1组明显下降得更快;W2模式下 ,在追肥后的前三周和前四周,F1的株高增长率分别比F2高出14.5%和6.5%。F2条件追肥后前五周的平均增长率比F1高0.28%,相差不大。F1条件下,W2与W1的株高没有呈现出明显差异,不同时段差距基本在2.2cm之内,但黄熟期的株高,间歇灌W2 模式达114.2 cm,略高于W1的113.1 cm,而平均株高增长率(每周)W2全生育期均高于 W1。F2条件下,W2模式株高均低于W1,而W2模式平均株高增长率在前五周高于W1,此后W2的平均株高增长率低于W1。8月21日后,所有处理植株株高基本趋于稳定,介于111.9~122.1 cm。

总的来看,淹水灌溉模式和缓释肥耦合对株高促进效果显著,缓释肥间歇灌处理一定程度抑制株高增长。相较于淹灌,间歇灌传统肥处理下一定程度上会促进株高增长。

2.2 不同水肥处理对水稻叶绿素SPAD值的影响

图2为不同水肥处理下水稻的叶绿素SPAD值变化趋势。在W1条件下,F2的叶绿素SPAD值与F1的差距除8月28日外,其余都保持在10%以内。除了7月3日和7月17日,F1的叶绿素SPAD值比F2高出4.2%和6.1%之外,其余时段的SPAD值都是F2更高,且最多高出13.2%。在W2模式下,6月23日、7月3日、8月7日及8月10日4个时段附近,F1的叶绿素SPAD值略高于F2,均不超过2%。其余时段F2的SPAD值均高于F1,最多高出8.67%。在F2条件下,W2的叶绿素SPAD值仅在7月17日、8月14日和9月8日附近超过W1,差值均不超出2.1。而W2的叶绿素SPAD值低于W1的时段有九个,平均差值达到了2.4。F1条件下,W2的叶绿素SPAD值仅在6月23日、7月31日、8月14日及9月8日四个时段超过W1,平均超出1.0,而W2被W1超过的SPAD值达到了平均每个时段1.5。

总体来看,无论是淹灌还是间歇灌模式,缓释肥条件的叶绿素SPAD值和传统肥相差不大,但是缓释肥条件叶绿素SPAD值超过传统肥的时段更长,表明施用缓释肥比施用传统肥能使水稻在一个较长的时段内维持更高的叶绿素含量,这对水稻各时段的有机物合成尤其光合作用是有利的。无论是单独分析缓释肥条件还是传统肥条件,间歇灌模式的叶绿素SPAD值在更长的时间下低于淹水灌溉,这表明间歇灌会一定程度上减少叶绿素的合成量。

图2 不同水肥处理水稻叶绿素SPAD值变化趋势Fig.2 Variation tendency of chlorophyll SPAD value of rice under different water and fertilizer treatments

2.3 不同水肥处理对分蘖数的影响

如图3所示,F2条件下,各时段淹水灌溉W1的分蘖数高于间歇灌W2,并在7月10日至24日时间段内,超过30%,依次分别为44.8%(6.2个)、31.7%(4.9个)、33.2%(5.1个)。传统肥F1条件下,6月15日至7月5日期间,W2的分蘖数高于W1,分别高出13.1%(0.7个),0.8%(0.1个),11.7%(1.4个)。除此之外,W1的分蘖数均大于W2,介于17%~0.6%。W1模式下,各时段F2条件的分蘖数均大于F1,百分比最大高出35.0%(6月15日),最小高出为7.93%(7月24日);分蘖数差距最大为4.3个(8月7日),最小为1.3个(8月28日)。间歇灌W2模式下,6月15日至7月24日,F2条件分蘖数小于F1,差值逐渐由16.8%降到5.4%,接着F2超出F1条件8.4%,达到最大11.8%后开始回落,最后两者分蘖数仅相差0.1个。总体呈现出F2先追赶并超过F1,而后又被F1追赶的态势。

图3 不同水肥处理水稻分蘖数变化趋势Fig.3 Variation tendency of tiller number of rice under different water and fertilizer treatments

经上述对比,传统肥条件下,不同灌溉模式引起的差异要远小于其在缓释肥条件下引起的差异,表明间歇灌缓释肥处理对植株分蘖过程的促进作用产生了一定限制。缓释肥对水稻的分蘖过程具有明显的促进作用,而间歇灌模式则会呈现一定的削弱。

2.4 不同水肥处理对水稻产量和黄熟期干物质的影响

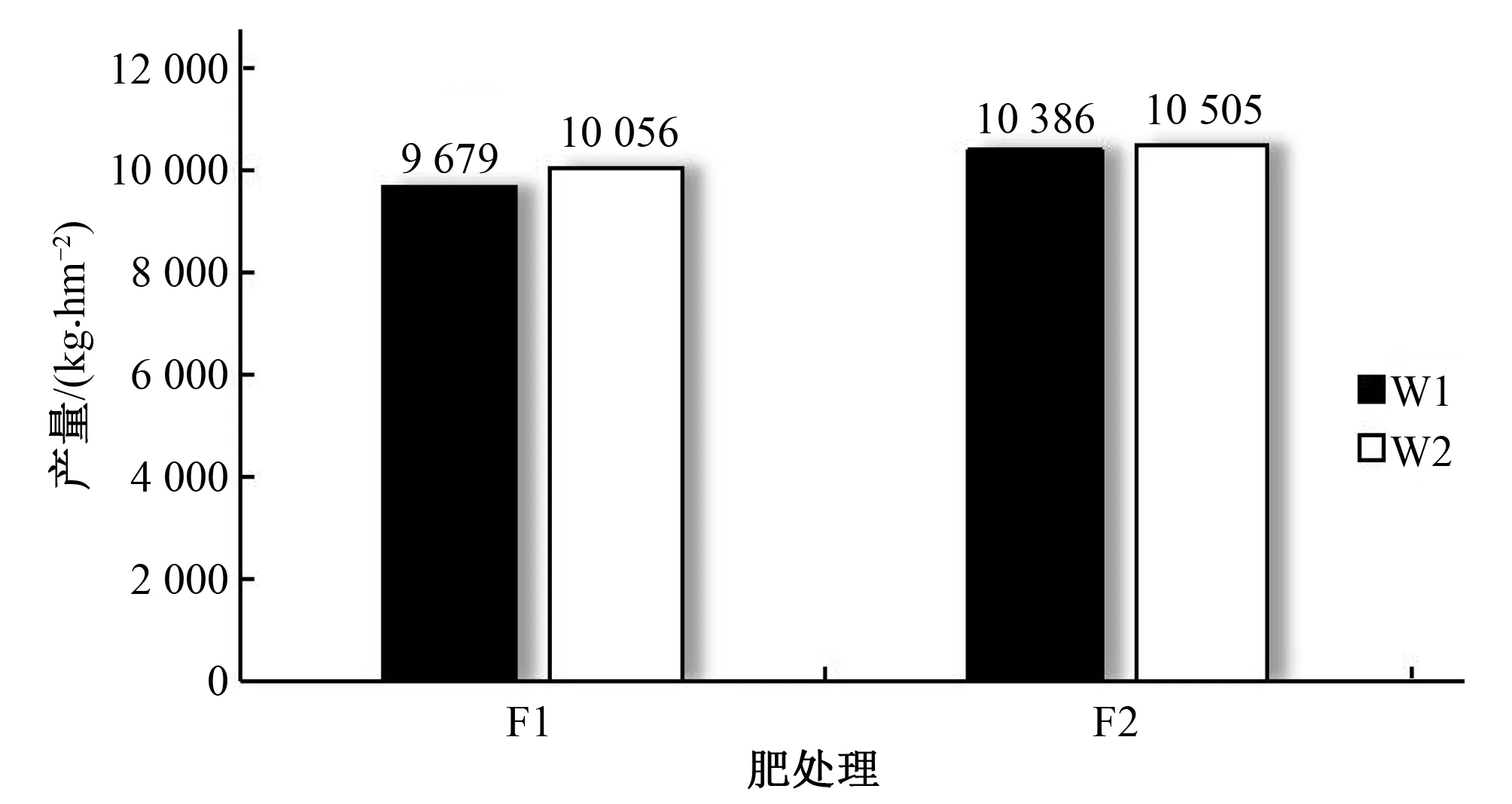

如图4所示,间歇灌缓释肥处理的产量最高,其次是淹灌缓释肥处理、间歇灌传统肥处理、淹灌传统肥处理,依次为10 505、10 386、10 056和9 679 kg/hm2。传统肥F1条件下,间歇灌W2比淹水灌溉W1高出377 kg/hm2(3.4%);缓释肥F2条件下,W2模式比W1高出119 kg/hm2(1.14%)。W1模式下,F2条件比F1高出707 kg/hm2(7.30%);W2模式下,F2比F1高出449 kg/hm2(4.46%)。施用缓释肥以及采用间歇灌模式均能促进水稻产量提升。总体来看,缓释肥间歇灌耦合模式是最适宜的选择。

图4 不同水肥处理水稻产量对比Fig.4 Comparison of rice yield under different water and fertilizer treatments

如表1所示,淹灌缓释肥处理的黄熟期干物质总量最高,达13 945.2 kg/hm2,比最低的间歇灌溉传统肥处理高出33.6%。分别在W1、W2条件下,缓释肥F2条件的各部分干物质积累量、总干物质积累量以及穗干物质积累量占自身总干物质积累量的比值均比传统肥F1高。F1条件下,W2只在根部分的干物质积累量上以592.4 kg/hm2超过W1的462.0 kg/hm2,在干物质积累量百分比上,W2的根、茎分别以5.7%、24.2%超过了W1的4.0%、22.6%,但W2的叶、穗分别为10.9%、59.2%,不及W1的11.4%、62%。F2条件下,W2与W1干物质对比关系与F1条件大体类似,不同之处在于,此时W2茎部分干物质积累量也超过了W1。淹灌传统肥处理与间歇灌缓释肥的空秕率较低,分别为5.40%、5.71%,淹灌缓释肥和间歇灌传统肥的空秕率达到了较高的8.21%和7.54%。

总体来看,缓释肥促进干物质积累作用十分明显,并且一定程度上使穗干物质占比得到了提升。间歇灌减少了叶、穗的干物质积累占比,这与何军等的研究结果一致[6]。间歇灌模式下,植株可能由于缺水把大量的肥力集中于根系与茎,以便吸收足够的水分,呈现“以肥补水”效应,最终获得高产。

3 结论与讨论

本文开展了缓释肥条件间歇灌对水稻株高、分蘖、叶绿素、产量及黄熟期干物质影响的测坑试验,得出以下结论:

表1 不同水肥处理水稻黄熟期干物质在各器官之间的分布Tab.1 Distribution of dry matter among organs under different water and fertilizer treatments at yellow maturing stage of rice

(1)缓释肥在淹灌模式下对水稻株高、分蘖数有明显促进作用,而在间歇灌模式下,株高不如传统肥条件。黄熟期,淹灌缓释肥株高最大,为117.5 cm,比最小的间歇灌缓释肥高4.1%,淹灌缓释肥的分蘖数为15.3,比间歇灌缓释肥多1.5。不同水肥处理对叶绿素SPAD值影响不明显,不同水肥处理的叶绿素SPAD值在各个时期的最大差距不超过3.8,整个生育期的平均值差小于1.6。

(2)缓释肥和间歇灌都具有可观的增产作用。间歇灌缓释肥产量最高,为10 505 kg/hm2,高出淹灌缓释肥1.1%,高出间歇灌传统肥4.5%,淹灌传统肥处理产量最低,为9 679 kg/hm2。间歇灌使黄熟期根茎的干物质占比提高。间歇灌缓释肥处理根干物质占比在所有处理中最大,达到6.6%,间歇灌传统肥的茎干物质占比最大,达到24.2%,其次是间歇灌缓释肥。淹灌传统肥和间歇灌缓释肥处理空秕率较低,缓释肥条件下,采用间歇灌对空秕率的控制有益。

缓释肥条件下采用间歇灌模式能达到既节水又增产的目的,这对于实现农业节水增产具有重要意义。其原因可能在于间歇灌限制了无效分蘖,以及干湿交替的水分管理环境迫使水稻根系及茎活性增强,吸收利用养分和水分的能力有所提升,加之缓释肥为水稻植株提供各时期所需要的养分,因而获得高产。本次试验设有防雨棚,且在测坑中进行,接下来应开展缓释肥条件的小区、大田等大尺度田间试验,以及多种节水灌溉水分管理模式,方能使结论更为可靠和丰富多样,更好地指导生产实践。