知识产权保护与产业技术进步

2020-05-26刘军岭邓淑娅

刘军岭 邓淑娅

摘 要:基于2001—2015年工业行业数据,实证研究了知识产权保护对产业技术进步差异的影响机制。研究发现,知识产权保护强度促进了产业技术进步,更为重要的是上述两者之间存在显著的倒“U”型关系,但是上述相关性受到融资成本、资产规模、技术敏感度和宏观经济环境冲击等因素影响。具体来说,在知识产权保护强度既定的条件下,与大企业相比,中小企业更有激励进行研发投入;同时,知识产权保护强度的积极影响在产业技术敏感度相对较高的行业更大;2008年金融危机后的经济扩张政策降低了知识产权保护的正面影响。

关键词:知识产权保护;技术进步;产业差异

引言

近年来,随着传统成本优势逐渐丧失、资源环境约束日益增加以及国际竞争不断加剧,我国经济发展的动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素驱动转向创新驱动,提高技术进步对经济增长的贡献。工业作为国民经济的重要组成部分,其技术进步状况对于加快产业转型升级、提高国际竞争力产生广泛影响。全球一体化背景下,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和构建国家竞争力的核心要素,其保护政策不仅对一个国家或地区的技术进步和经济增长产生重大影响,而且还对经济发展质量和创新型国家建设产生深远影响。

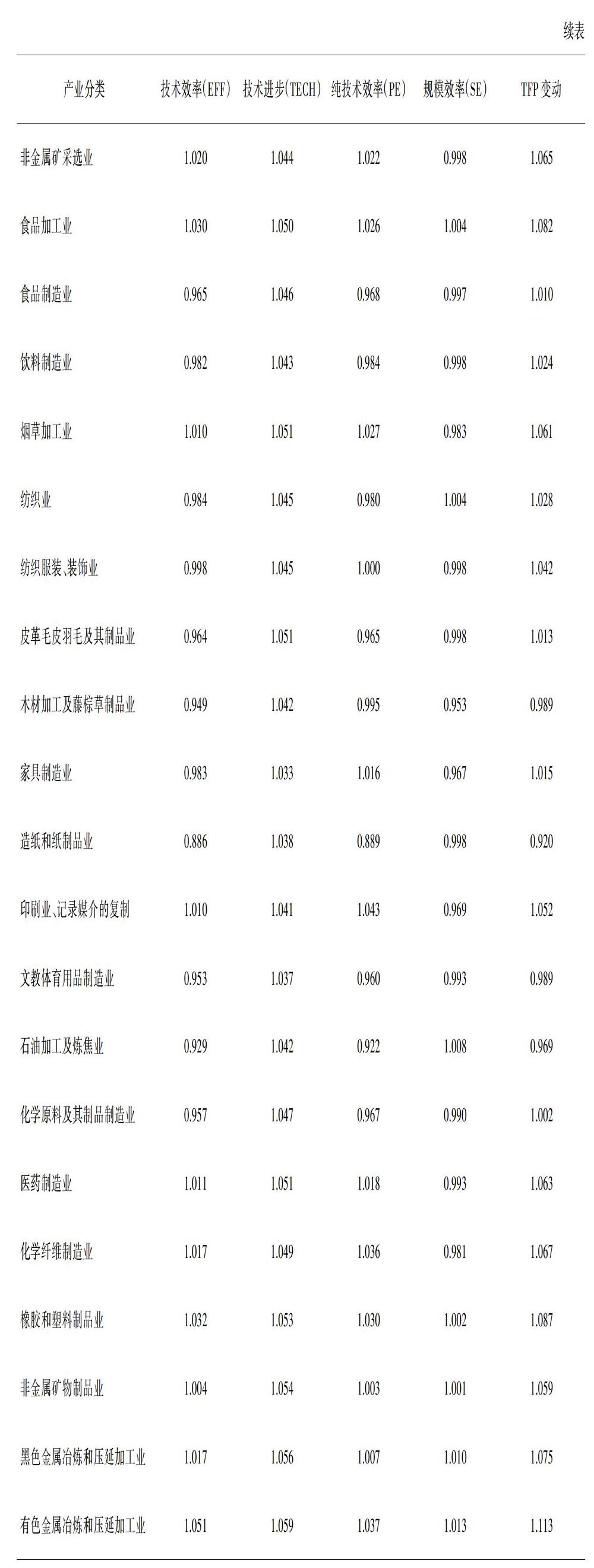

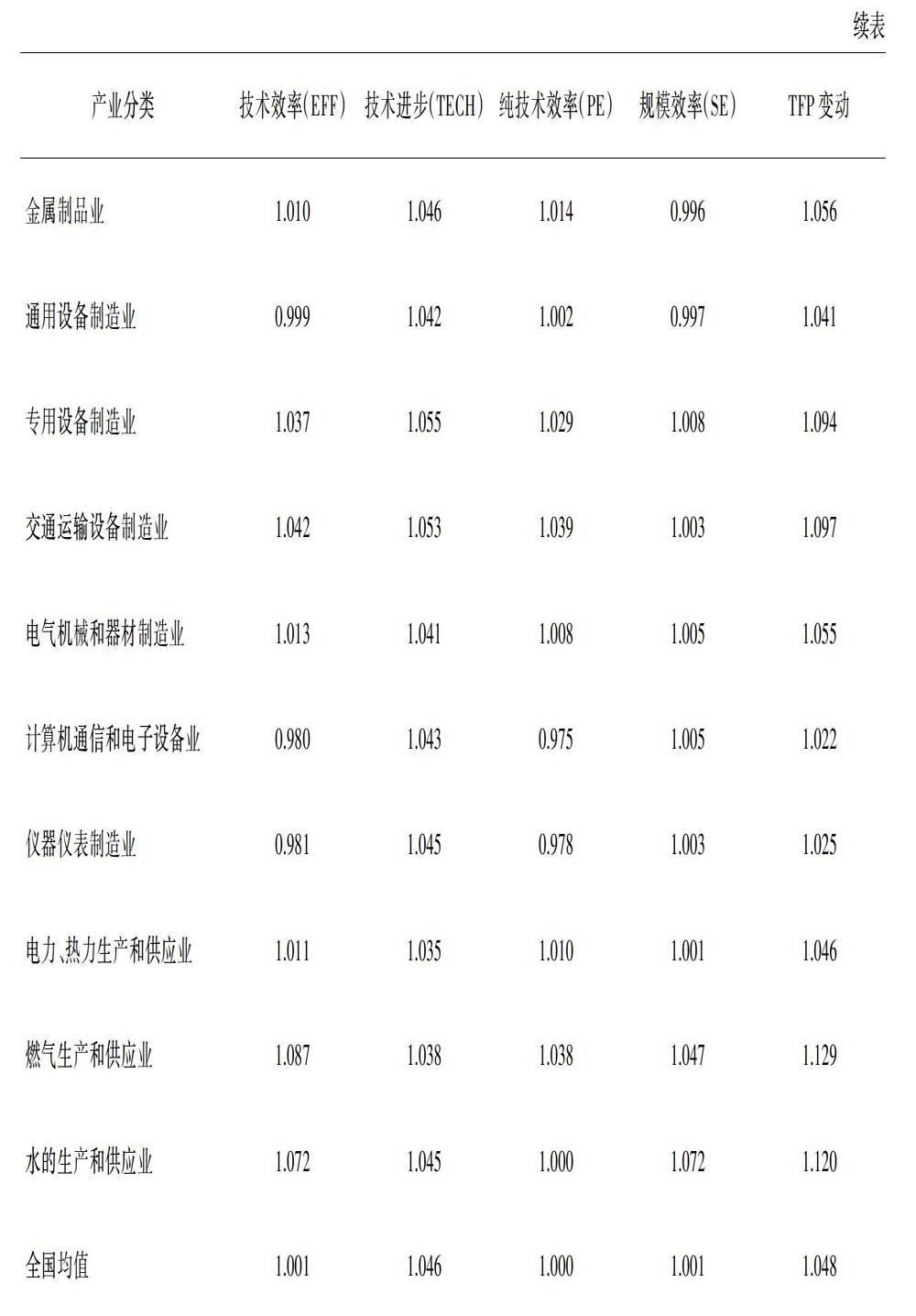

加入世界贸易组织后,我国工业行业总体实现了4.6%/年的技术进步率,但就各个行业而言,其技术进步率仍存在较大差异(如表1)。知识经济背景下,我们不仅需要回答知识产权保护与产业技术进步之间的关系,更要考察各个产业之间存在这种差异的影响因素。具体而言,与发达国家严格知识产权保护有助于其技术进步这一共识不同,作为一个发展中国家,我国强化知识产权保护能否以及能在多大程度上推动技术进步仍然是一个备受争议的话题,或者说,对我国知识产权保护的技术进步效应仍存疑虑。这种争议或疑虑在一定程度上困扰着我国知识产权政策的制定,并对我国企业的技术进步方式产生重大影响。另外,需要关注知识产权保护的技术进步效应的结构特征,即考察知识产权保护的技术进步效应在不同产业之间是否存在差异,这种差异受到哪些因素影响,知识产权保护又通过何种途径或作用机制影响技术进步?基于此,本文试图以我国35个细分工业行业作为研究对象,对以上问题进行分析,以便正确认识知识产权保护与我国产业技术进步之间的关系,为我国转方式、调结构、建设创新型国家提供科学的决策参考。

一、文献回顾与研究假说

自20世纪90年代以来,发展中国家知识产权保护与技术进步之间的关系一直备受争议。Helpman运用南北框架模型分析指出,发展中国家强化知识产权保护会增强跨国公司垄断势力,恶化贸易条件,降低创新率,不利于全球技术进步[1]。Glass & Saggi认为,发展中国家严格知识产权保护会增加模仿成本,降低全球技术扩散速度,不利于发展中国家的技术进步[2]。与上述结论不同,Lai将FDI引入南北框架中并将知识产权保护内生化后发现,若FDI是国际技术扩散转移渠道,则南方强化知识产权保护会提高北方技术创新率,加速生产的国际转移[3]。Yang & Maskus指出,当技术许可作为国际技术转移渠道时,发展中国家强化知识产权保护会加速国际技术转移,推动本国技术进步[4]。还有学者持折中观点,认为知识产权保护与技术进步之间存在倒“U”型关系[5,6,7]。与理论分析一样,有关知识产权保护与发展中国家技术进步关系的实证研究也呈现出高度的复杂性。Krammer利用16个东欧转型国家的数据发现知识产权保护与技术进步之间存在正向相关关系[8],而Branstetter等、Allred & Park等发现知识产权保护对发展中国家技术进步的影响并不显著,单纯地强化知识产权保护甚至会阻碍这些国家的技术进步[9,10]。余长林、王华等人研究发现,知识产权保护与发展中国家技术进步之间存在明显的非线性关系[6,11]。

近些年,我国学者从经济发展水平、要素禀赋结构、技术水平等角度,探讨知识产权保护与技术进步的关系。易先忠、张亚斌、庄子银、王华等指出,受技术发展水平、要素禀赋结构、市场竞争状况、初始保护水平等因素影响,严格知识产权保护会对我国企业模仿、学习境外先进技术产生重大冲击,不利于我国整体技术进步[12,13,11];而苏为华与孔伟杰、代中强则指出,我国应强化知识产权保护以提高技术吸收水平和外资技术溢出对我国技术进步的贡献,避免研发锁定,实现从技术模仿到自主创新的跨越[14,15]。在其他学者研究中,吴欣望发现,我国知识产权保护与以专利申请量表征的创新产出之间存在显著的正相关关系,而与研发投入呈负相关关系[16]。陈国宏、郭■研究发现,严格知识产权保护有助于FDI方式下的跨国技术扩散和转移,但对提高自主创新能力的影响并不显著[17]。

发展中国家知识产权保护与技术进步之间之所以呈现如此复杂的关系,主要是因为开放经济条件下,发展中国家通常面临两种不同的技术进步方式:一种是独立研发基础上的自主创新,另一种是商品贸易、FDI、技术许可等国际技术扩散和转移途径下,对境外先进技术的引进、消化、吸收和再创新(简称“技术模仿”)。这两种技术进步方式均受知识产权保护水平的影响。通常情况下,知识产权保护水平与自主创新呈正相关关系,但与技术模仿的关系则不确定,这主要取决于该国技术模仿能力、市场规模等多种因素。对此將在下文展开论述。知识产权保护的技术进步效应主要取决于知识产权变动对两种技术进步方式影响的相对强度。此外,发展中国家对不同技术进步方式的选择和动态演化进一步使知识产权保护与其技术进步的关系复杂化。考虑到发展中国家的多样性和不平衡性,其知识产权保护与技术进步的关系更多的是一个经验问题。除整体把握发展中国家知识产权保护与技术进步的关系外,还需要特别关注知识产权保护的技术进步效应的结构特征。具体到产业层面,现有研究多从实证角度指出,发展中国家严格知识产权保护有助于技术密集型产业[18]、知识与技术依赖性较强产业[19]的技术进步。除产业差异外,尚未有学者考察知识产权保护对不同经济成份技术进步的影响,以及知识产权保护在推动技术进步中与宏观经济政策的相互关系。

针对现有研究存在的巨大分歧以及理论欠缺,本文以我国35个工业细分行业为研究对象,在比较分析知识产权保护对自主创新和技术模仿两种不同技术进步方式的基础上,探究了知识产权保护与我国工业行业技术进步的关系,并考察了这种关系的结构性特征。与既有研究相比,本文的主要贡献在于:第一,从产业技术进步差异的视角,对比考察了知识产权保护在不同技术密集度、融资成本、经济成分、资产规模等行业的技术进步效应,为不同产业采取差异化策略提供理论支持,丰富了该理论的研究视角。第二,识别了知识产权保护对产业技术进步的影响机制,除研发激励[20、21]、外资进入[22],知识产权保护还通过融资成本影响企业的技术进步。第三,探讨了宏观经济政策对知识产权保护的产业技术进步效应的调节作用。除知识产权这一制度因素外,我国技术进步还受政府补贴、税收抵免等宏观政策的影响。现有研究鲜有涉及,本文丰富了该领域的研究视角。

开放经济条件下,知识产权保护不仅影响我国本土企业的自主创新,而且还对通过商品进口、FDI、技术许可等途径扩散到我国的境外先进技术的模仿和本土化改造(统称“技术模仿”)产生影响。通常情况下,随着保护力度的提高,知识产权人预期能从智力创造活动中获得更大的垄断收益,因而能有效激励其增加专用性研发投入,提高其自主创新能力。相较于自主创新,知识产权保护对技术模仿的影响比较复杂,即较高力度的知识产权保护一方面会提高模仿成本、增加侵权风险、抑制模仿,另一方面也会吸引跨国公司将复杂生产环节和技术转移到我国[23],并通过竞争机制、关联效应、人员培训与流动等间接增加本土企业的技术学习集,提高其技术吸收和模仿能力。当本土企业具有较强的技术吸收和模仿能力,市场扩张效应大于市场势力效应时,严格知识产权保护有利于本土企业的技术模仿,进而促进技术进步;反之,则不利于本土企业的技术模仿[24,25]。从这种意义上说,知识产权保护对我国整体技术进步的影响取决于其对技术模仿和自主创新两种技术进步方式作用强度的比较。这意味着我国知识产权保护可能存在一个临界值,使得技术模仿与自主创新的综合效应等于零。超过该临界值时,严格知识产权保护会总体上推动我国产业技术进步。据此可以得出本文第一个研究假说:

假说1:我国知识产权保护与产业技术进步之间可能存在非线性关系。

在对技术前沿国家的追赶过程中,产业技术进步除受知识产权保护影响外,还受到人力资本投入、技术差距、技术学习与模仿能力等因素影响[12,26]。通常情况下,人力资本投入越多,或者说研发人员技术水平越高,产业技术进步越快;当境内外技术差距较大时,国际技术扩散和转移下的技术模仿效应越明显,产业技术进步越快。随着境内外技术差距缩小,可供境内企业学习的技术集越来越少,技术模仿的边际效应越来越低,境内企业的技术进步方式越来越有必要从技术模仿转向自主创新,美日韩等国的技术发展史也证明了这一点[27]。在转变技术进步方式过程中,本土企业的技术学习和模仿能力非常重要,它不仅有助于本土企业技术“量”的积累,而且还为技術进步“质”的飞跃提供了可能。据此,可以得出本文的第二个研究假说:

假说2:产业技术进步不仅受知识产权保护力度影响,而且还受人力资本投入、产业相对技术水平、技术学习与模仿能力等因素影响。

二、基于中国产业数据的实证检验

(一)模型设定与数据来源

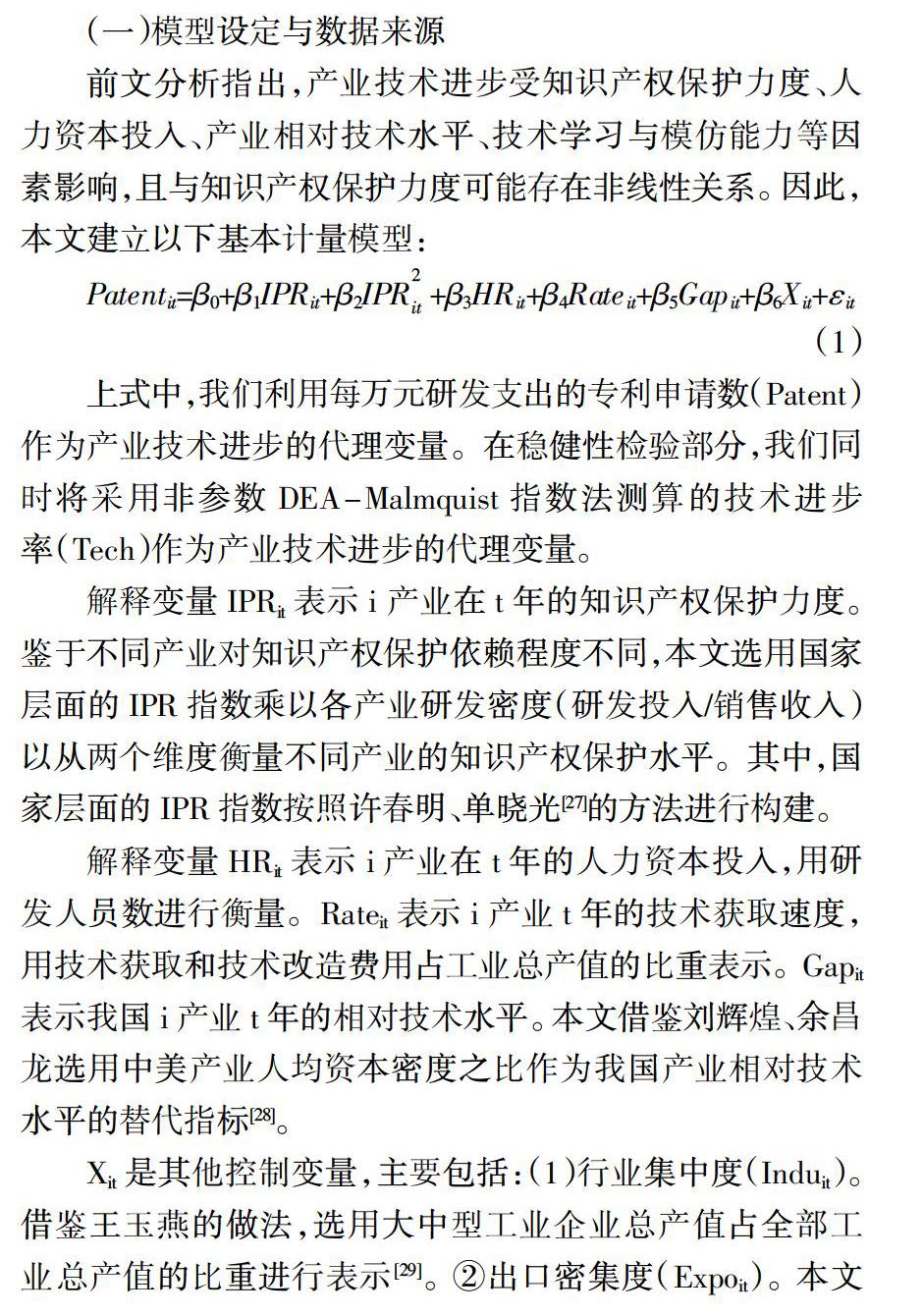

前文分析指出,产业技术进步受知识产权保护力度、人力资本投入、产业相对技术水平、技术学习与模仿能力等因素影响,且与知识产权保护力度可能存在非线性关系。因此,本文建立以下基本计量模型:

上式中,我们利用每万元研发支出的专利申请数(Patent)作为产业技术进步的代理变量。在稳健性检验部分,我们同时将采用非参数DEA-Malmquist指数法测算的技术进步率(Tech)作为产业技术进步的代理变量。

解释变量IPRit表示i产业在t年的知识产权保护力度。鉴于不同产业对知识产权保护依赖程度不同,本文选用国家层面的IPR指数乘以各产业研发密度(研发投入/销售收入)以从两个维度衡量不同产业的知识产权保护水平。其中,国家层面的IPR指数按照许春明、单晓光[27]的方法进行构建。

解释变量HRit表示i产业在t年的人力资本投入,用研发人员数进行衡量。Rateit表示i产业t年的技术获取速度,用技术获取和技术改造费用占工业总产值的比重表示。Gapit表示我国i产业t年的相对技术水平。本文借鉴刘辉煌、余昌龙选用中美产业人均资本密度之比作为我国产业相对技术水平的替代指标[28]。

Xit是其他控制变量,主要包括:(1)行业集中度(Induit)。借鉴王玉燕的做法,选用大中型工业企业总产值占全部工业总产值的比重进行表示[29]。②出口密集度(Expoit)。本文选用行业出口交货值/工业总产值进行衡量。(3)产权制度因素(Propit)。本文选用国有及国有控股企业总产值占全部工业总产值比重表示。(4)研发强度(RDit)。通常情况下,研发强度高的行业技术进步快,而研发强度低的行业技术进步慢。本文选用各行业研发经费支出/工业总产出度量指标作为代理变量。(5)金融危机虚拟变量(Crisisit)。考虑我国为应对2008年美国次贷危机冲击而陆续出台的一系列扩张性政策影响,本文将2001—2008年设定为虚拟变量0,2009—2015年设定为1。(6)融资成本虚拟变量(Costit)。融资成本是制约企业研发投入从而影响经营绩效的重要因素。如果产业融资成本高于当年工业行业整体平均值,则取值为1,否则为0。(7)技术敏感性虚拟变量(Sensit)。为考察不同技术密集性行业的技术进步效应,本文将劳动和资本密集型产业设为0,技术密集型产业设为1。(8)固定资产规模虚拟变量(FixedAssetit)。如果行业固定资产投资比重超过当年工业行业整体平均值,取值为1,否则为0。

考虑到技术进步的传承性、累积性和集聚性[30],产业技术进步与前期知识积累密切相关,可能导致模型存在内生性,从而影响系数估计的一致性。为此,本文构建了动态面板模型,在模型(1)中控制了被解释变量的滞后项。由于传统OLS或ML估计可能造成估计量的Nickel偏倚和组内估计量的非一致性问题,本文采用Arellano-Bond系统广义矩方法(SYS-GMM)估计动态面板模型,并利用Arelano-Bond统计量检验系统GMM估计中残差的自相关性。

(二)计量结果与分析

1.知识产权保护与产业技术进步效应

表2汇报了知识产权保护与产业技术进步的基准回归结果,显示知识产权保护(IPR)一次项估计系数为正,且在1%水平上显著,其二次项估计系数显著为负。在逐步控制不同解释变量后,基准结果依然稳健。进一步,为检验行业异质性对模型估计系数的影响,我们将行业分为劳动密集型、技术密集型和资本密集型三类,在模型中控制了行业虚拟变量,结果仍然稳健。这表明知识产权保护与产业技术进步之间存在先上升后下降的倒“U”型关系,符合Park等人提出的“最优知识产权保护假说”[31],同时验证了本文提出的非线性关系研究假设。具体而言,在控制其他变量情况下,知识产权保护对行业技术进步效应的倒“U”型关系的拐点值是4.65,而知识产权保护全样本均值为0.093,即大部分样本点位于拐点左侧,说明我国知识产权保护对工业行业技术进步的效应总体上处于随知识产权保护力度的提高而不断增强的区间范围,严格知识产权保护总体上符合我国工业技术进步的要求。

从其他解释变量来看,技术获取速度(Rate)估计系数显著为正,说明随着技术引进和改造费用的增加,我国企业技术模仿的技术进步效果显著。相对技术水平(Gap)的估计系数均为正,且大部分在1%水平上显著,说明与境外技术差距越小,技术进步效应愈加明显。人力资本估计(HR)系数显著为正,说明人力资本投入数量增加,产业技术进步效应明显。这些解释变量对产业技术进步的影响基本符合预期。就控制变量而言,出口密集度(Expo)估计系数显著为正,表明对外开放有助于我国产业技术进步。这一方面有助于我国企业接近国际技术前沿,学习模仿国外先进技术;另一方面,激烈的国际竞争也能“倒逼”本土企业研发创新,产生所谓的“鳗鱼效应”[22],提升自主创新能力。行业集中度(Indu)估计系数为正,表明集中度越高的行业,其技术进步越明显。背后原因在于较高的行业集中度能够增加大中型工业企业的市场势力,为其研发投入和构建技术壁垒提供激励。产权制度(Prop)估计系数显著为负,表明入世后我国产权制度改革阻碍了产业技术进步。这与陈勇、李小平等人研究结论不同[32],可能原因是以国有企业及国有控股企业为代表的公有制经济占比上升,虽然提高了对国民经济的控制力,但因承担较多的诸如经济发展、增加就业、维护社会稳定等政策性负担导致研发投入不足和资源配置低效,影响了整体产业技术进步。研发密集度(RD)估计系数显著为负,表明研发强度越高的产业,其技术进步效应越低。

2.融資成本与固定资产规模的影响

为考察融资成本对知识产权保护的技术进步效应影响,我们加入了知识产权保护与融资成本的交互项。出于稳健性考虑,我们同时报告了IPR平方项与变量Cost交互项的估计结果。如表4所示,加入交互项后,各解释变量的符号和显著性并未发生变化。

从我国目前融资成本来源来看,一般认为中小企业平均融资成本普遍高于规模以上大型企业。交互项IPR*Cost估计系数显著为正,说明知识产权保护背景下,融资成本更高的中小企业更有激励进行研发投入,从而取得更高的产业技术进步率。为进一步检验上述结论,我们按照资产规模对不同行业进行划分,交互项IPR*Asset估计系数显著为负,说明受到资产规模影响,行业资产规模越高知识产权保护的技术进步效率越低,我国大型企业边际技术进步效应递减。

3.产业技术敏感性与宏观经济环境冲击的影响

知识产权赋予了创新者垄断权以获得市场势力,在统一的知识产权保护框架下,由于不同产业在技术吸收、扩散、转移和商业化等方面存在内在差异性,将会使得知识产权保护的技术进步效应在行业层面体现异质性。已有研究从离散型和复杂型产业、专利密集型产业和非专利密集型产业等维度考察不同产业的创新特质[33]。本文参考了王玉燕处理方法,将全部35个工业分为资本密集性产业、劳动密集型产业和技术密集型产业,并将前两种产业归并为非技术型敏感性产业[29]。在模型中加入知识产权保护与技术敏感性产业的交互项IPR*Sens后,其估计系数显著为正,说明产业技术敏感度越高,知识产权保护的技术进步效应越明显。此外,为应对2008年金融危机,我国政府实施了一系列扩张性财政货币政策。现有很多研究表明金融危机对政策效果具有重要影响。为此,我们在模型中加入变量Crisis及交互项IPR*Cris,估计系数显著为负,说明金融危机期间的扩张性政策在一定程度上抵消了知识产权保护的技术促进效应。

4.稳健性检验

为进一步验证估计系数的稳健性,本文主要采用两种方法:(1)考虑研究开发费用的滞后效应,将RD变量滞后一期。(2)利用非参数DEA-Malmquist指数法计算35个工业行业历年的技术进步率(Tech)作为产业技术进步的代理变量;同时考虑到知识产权保护(IPR)与其他变量的相互影响,本模型加入它们的交互项。计量结果显示,模型系数方向和显著性并没有发生显著变化,表明本文研究结论具有较强稳健性[计量结果备索。

三、结论

本文利用我国2001—2015年工业行业数据进行了实证检验,探讨了我国知识产权保护强度的产业技术进步效应。研究发现:第一,我国知识产权保护水平与产业技术进步之间存在显著的倒“U”型非线性关系,该结论进一步验证了“最优知识产权保护假说”。第二,知识产权保护的技术进步效应受企业融资成本、固定资产规模、技术敏感度、宏观经济环境冲击等多种因素影响。具体而言,融资成本相对较高和固定资产规模相对较低的中小企业更有激励进行研发投入;相对于劳动密集型和资本密集型产业,技术敏感型产业的技术进步效应相对更为明显;宏观经济环境对知识产权保护的技术进步效应具有重要影响,金融危机后,我国实施的一系列扩张性政策抵消了知识产权保护的技术促进效应。

本研究具有较强的启示意义:严格知识产权保护既是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高我国产业竞争力的最大激励。现阶段我国有必要提高知识产权保护强度,促使更多的本土企业从技术模仿转向自主创新。具体包括:(1)加快推动知识产权相关法律修改,通过举证责任倒置、证据保全、引入惩罚性赔偿等措施,有效降低维权成本,提高赔偿标准,发挥法律的威慑作用。(2)加大知识产权执法力度。在知识产权行政保护和司法救济实践中,通过灵活运用审查授权和“等同原则”加强对知识产权人的保护;同时加强涉外知识产权的国际合作,加大涉外知识产权案件的侦办、查处力度。(3)加强律师等知识产权保护专业人才的培养,在全社会倡导创新文化,强化知识产权創造、保护和运用。大力宣传有关知识产权保护的方针政策和法律法规,强调产权保护的重要性和紧迫性,营造尊重知识、鼓励创新的社会环境。此外,还应提高知识产权保护的针对性,健全知识产权保护、财政、货币、产业等经济政策协调机制。

参考文献:

[1] Helpman E.Innovation,Imitation and Intellectual Property Rights[J].Econometrica:Journal of the Econometric Society,1993,(61):1247-1280.

[2] Glass A J,Saggi K.Intellectual property rights and foreign direct investment[J].Journal of International Economics,2002,(56):387-410.

[3] Lai E L C.International intellectual property rights protection and the rate of product innovation[J].Journal of Development Economics,1998,(55):133-153.

[4] Yang G,Maskus K E.Intellectual property rights,licensing and innovation in an endogenous product-cycle mode[J].Journal of International Economics,2001,(53):169-187.

[5] Qian Y.Do national patent laws stimulate domestic innovation in a global patenting environment?A cross-country analysis of pharmaceutical patent protection,1978-2002[J]. The Review of Economicas and Statistics,2007,(89):436-453.

[6] 余长林,王瑞芳.发展中国家的知识产权保护与技术创新:只是线性关系吗?[J].当代经济科学,2009,(3):92-101.

[7] 李平,宫旭红,齐丹丹.中国最优知识产权保护期间研究[J].南开经济研究,2013,(3):123-138.

[8] Krammer S.Drivers of National Innovation in Transition:Evidence from a Panel of Eastern European Countries[J].Research Policy,2009,38(5):845-860.

[9] Branstetter L G,Fisman R,Foley C F.Do stronger intellectual property rights increase international technology transfer? Empirical evidence from US firm-level panel data[J].The Quarterly Journal of Economics,2006,(121):321-349.

[10] Allred B.and Park W.Patent Rights Innovative Activity:Evidence from National and Firm-Level data[J].Journal of International Business Studies,2007,38(6):878-900.

[11] 王华.更严格的知识产权保护制度有利于技术创新吗[J].经济研究,2011,(2):124-135.

[12] 易先忠,张亚斌,刘智勇.自主创新、国外模仿与后发国知识产权保护[J].世界经济,2007,(3):31-40.

[13] 庄子银.知识产权、市场结构、模仿与创新[J].经济研究,2009,(11):95-104.

[14] 苏为华,孔伟杰.基于知识产权保护的国际贸易和FDI技术溢出效应研究[J].统计研究,2010,(2):58-62.

[15] 代中强.实际知识产权保护、模仿创新与自主创新[J].经济评论,2010,(6):85-100.

[16] 吴欣望,陶世隆,刘京军.强化专利保护影响技术创新的实证分析[J],经济评论,2006,(5):53-58.

[17] 陈国宏,郭弢.我国FDI、知识产权保护与自主创新能力关系实证研究[J],中国工业经济,2008,(4):25-33.

[18] Branstetter L G,Fisman R,Foley C F.Do stronger intellectual property rights increase international technology transfer? Empirical evidence from US firm-level panel data[J].The Quarterly Journal of Economics,2006,(121):321-349.

[19] 柒江艺,许和连.行业异质性、适度知识产权保护与出口技术进步[J].中国工业经济,2012,(2):79-88.

[20] 李平,崔喜军,刘建.中國自主创新中研发资本投入产出绩效分析[J].中国社会科学,2007,(2):32-44.

[21] 尹志峰,叶静怡,黄阳华,秦雪征.知识产权保护与企业创新:传导机制及其检验[J].世界经济,2013,(12):111-129.

[22] 刘思明,侯鹏,赵彦云.知识产权保护与中国工业创新能力[J].数量经济技术经济研究,2015,(3):40-57.

[23] 杨珍增.知识产权保护与跨国公司全球生产网络布局[J].世界经济文汇,2016,(5):76-93.

[24] Maskus K E,Penubarti M.How trade-related are intellectual property rights?[J].Journal of International Economics,1995,(39):227-248.

[25] Banstetter L,Saggi K.Intellectual Property Rights,Foreign Direct Invesment and Industrial Development[J].The Economic Journal,2011,(121):1161-1191.

[26] Klenow P J.Industry innovation:where and why[J].Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,1996,(44):125-150.

[27] 许春明,单晓光.中国知识产权保护强度指标体系的构建及验证[J].科学学研究,2008,(4):715-813.

[28] 刘辉煌,余昌龙,马添翼,江航翔.FDI、技术外溢、技术差距与经济增长的非线性关系[J].金融研究,2009,(9):72-88.

[29] 王玉燕,林汉川,吕臣.全球价值链嵌入的技术进步效应——来自中国工业面板数据的经验研究[J].中国工业经济,2014,(9):65-78.

[30] 董雪兵,史晋川.累积创新框架下的知识产权保护研究[J].经济研究,2006,(5):97-105.

[31] Park W G,Lippoldt D C.Technology transfer and the economic implications of the strengthening of intellectual property rights in developing countries[R].OECD Trade Policy Working Papers,No.62,OECD Publishing,2008.

[32] 陈勇,李小平.中国工业行业的技术进步与工业经济转型——对工业行业技术进步的DEA法衡量及转型特征分析[J].管理世界,2007,(6):56-63.

[33] U.S.Department of Commerce.Intellectural property and the U.S.economy:industries in focus[EB/OL].http://www.uspto.gov,2012.03.12/2012.05.08.

Intellectual Property Protection and Industrial Technological Progress

——Empirical Study Based on China Industrial Panel Data

LIU Jun-ling,DENG Shu-ya

(Shanghai Lixin School of Accounting and Finance,Shanghai 201260,China;East China University of Political Science and Law,Shanghai 200063,China)

Abstract:Based on the industrial industry data from 2001 to 2015,this paper empirically studies the influence mechanism of intellectual property protection on the difference of industrial technological progress. According to the research,the intensity of intellectual property protection has promoted the technological progress of industry,and more importantly,there is a significant inverted“U”relationship between the two,but the above correlation is affected by the factors such as financing cost,asset size,technology sensitivity and macroeconomic environmental impact. Specifically,under the conditions of established intellectual property protection intensity,small and medium-sized enterprises have more incentive to invest in R & D than large enterprises;at the same time,the positive impact of intellectual property protection intensity is greater in industries with relatively high industrial technology sensitivity;and the economic expansion policy after the 2008 financial crisis has reduced the positive impact of intellectual property protection.

Key words:intellectual property protection;technological progress;industrial difference