氟比洛芬酯对脑损伤术后患者应激反应的影响分析

2020-05-25郭旭丽吕波

郭旭丽 吕波

近年来,在临床中不断应用和推广术后康复理论的影响作用下,临床麻醉越来越关注在围手术期如何有效的降低机体受伤害性应激反应的损伤,使重要器官的功能得到维持。在临床医学神经外科,急性颅脑损伤是一种十分常见的病症,临床多在全麻下对患者进行颅内血肿处理[1,2]。全麻过程中对患者实施气管插管可能会导致强烈的应激反应发生,会明显增加血浆中儿茶酚胺的分泌量,相关研究显示,气管插管1 min 以后,会明显升高机体内的肾上腺素和去甲肾上腺素含量,一般为平时水平的2.3 倍和2.4 倍,导致各种心血管反应发生,例如心律失常、心率加快及血压升高等,使得麻醉风险明显增加[3,4]。而针对急性颅脑损伤患者而言,血压的不断变化会导致脑缺血、高颅压情况发生,严重者使患者出现呼吸循环衰竭情况。因此,在麻醉诱导过程中,对合适的药物进行选择以抑制插管反应是需要进行不断探索的问题[5,6]。遂本文主要探究氟比洛芬酯对脑损伤术后患者应激反应的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018 年4 月~2019 年4 月收治的40 例全麻下行开颅手术患者为研究对象。患者ASA分级Ⅱ~Ⅲ级,格拉斯哥昏迷评分≤8 分。本次研究经宝安区福永人民医院伦理委员会批准,同时患者及其家属自愿签署知情同意书。将患者采用随机数字表法分为实验组和对照组,各20例。实验组男11例,女9例;平均年龄(41.25±9.15)岁。对照组男8 例,女12 例;平均年龄(42.09±9.09)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①患者均不存在肝脏疾病、肾脏疾病、循环系统疾病及重要脏器功能障碍情况;②患者近期没有运用肾上腺素能阻滞剂、单胺氧化酶抑制剂及阿片类药物治疗;③没有对抗精神病药物进行长时间使用的用药史;④不存在药物过敏史;⑤患者不存在一般情况的限制,例如身高、性别等。排除标准:①体质量指数≥30 kg/m2者;②24 h 内需要再次手术者。

1.3 方法

1.3.1 术前准备 所有患者麻醉方式均采用全麻,对患者进行单腔气管导管插管,术前不对患者进行用药治疗。进入手术室后,护理人员需要为患者将上肢静脉通道开放,麻醉医师需要密切监测患者的各项生命体征,例如呼气末二氧化碳分压(PETCO2)、血氧饱和度(SpO2)、无创血压(BP)及心电图(ECG)等,对患者的心率(HR)、舒张压(DBP)及收缩压(SBP)等基础值进行检测,并对所研究的药物为患者输注。对照组患者诱导前10 min 给予等量生理盐水,实验组患者诱导前10 min氟比洛芬酯按1 mg/kg 给药。通过开放的静脉通道,对患者进行6 ml/kg 乳酸钠林格注射液静脉输注治疗,然后对患者进行麻醉诱导。

1.3.2 麻醉诱导 咪达唑仑0.02 mg/kg,丙泊酚0.5~1.0 mg/kg、芬太尼3~5 μg/kg,患者意识消失后给予患者0.15 mg/kg 顺苯阿曲库铵静脉滴注治疗,按照患者的自主呼吸变化情况,对辅助呼吸模式进行选择,肌松药发挥效果以后,如果患者不存在自主呼吸,具有满意的肌松状态,则需要对患者进行单腔气管导管插管。成功完成气管插管后改为机械通气,合理设置通气参数,其中潮气量8~10 ml/kg,呼吸频率12 次/min,将PETCO2维持在30~35 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)范围内。手术期间,按照需要对丙泊酚、瑞芬太尼的维持用量进行合理调整,通常情况下,丙泊酚维持在4~6 mg/(kg·h),瑞芬太尼维持在10~12 μg/(kg·h)。手术期间按照手术需要,对患者进行顺苯阿曲库铵间断静脉滴注治疗,该品静脉滴注速度为2.5 mg/30 min。麻醉诱导期间如果有不良事件发生,则需要立即对患者进行有效处理。麻醉诱导期间判断不良事件的标准和处理方法如下:当SpO2<90%,且持续时间>30 s 时,表明患者发生低氧血症,需要立即对患者进行吸氧治疗。当平均动脉压<60 mm Hg,或收缩压<90 mm Hg 时,表明患者出现低血压症状,则需要利用麻黄碱进行纠正。当舒张压>100 mm Hg,或收缩压>180 mm Hg 时,则说明患者发生高血压,则需要利用硝酸甘油进行纠正。当心率的变化>基础值的20%和/或心率>100 次/min 时,表明患者出现心动过速,则需要用心律平纠正。心动过缓(心率<50 次/min)给予适当的阿托品。

1.3.3 镇痛 手术结束后分别给两组患者连接镇痛泵,对照组患者术后镇痛药为芬太尼0.1 μg/(kg· h),加生理盐水稀释至100 ml,背景输注量2 ml/h,自控镇痛(PCA)量2 ml,锁定时间15 min。实验组患者术后镇痛药为氟比洛芬酯1 mg/(kg·24 h),加生理盐水稀释至100 ml,背景输注量2 ml/h,PCA 量2 ml,锁定时间15 min。

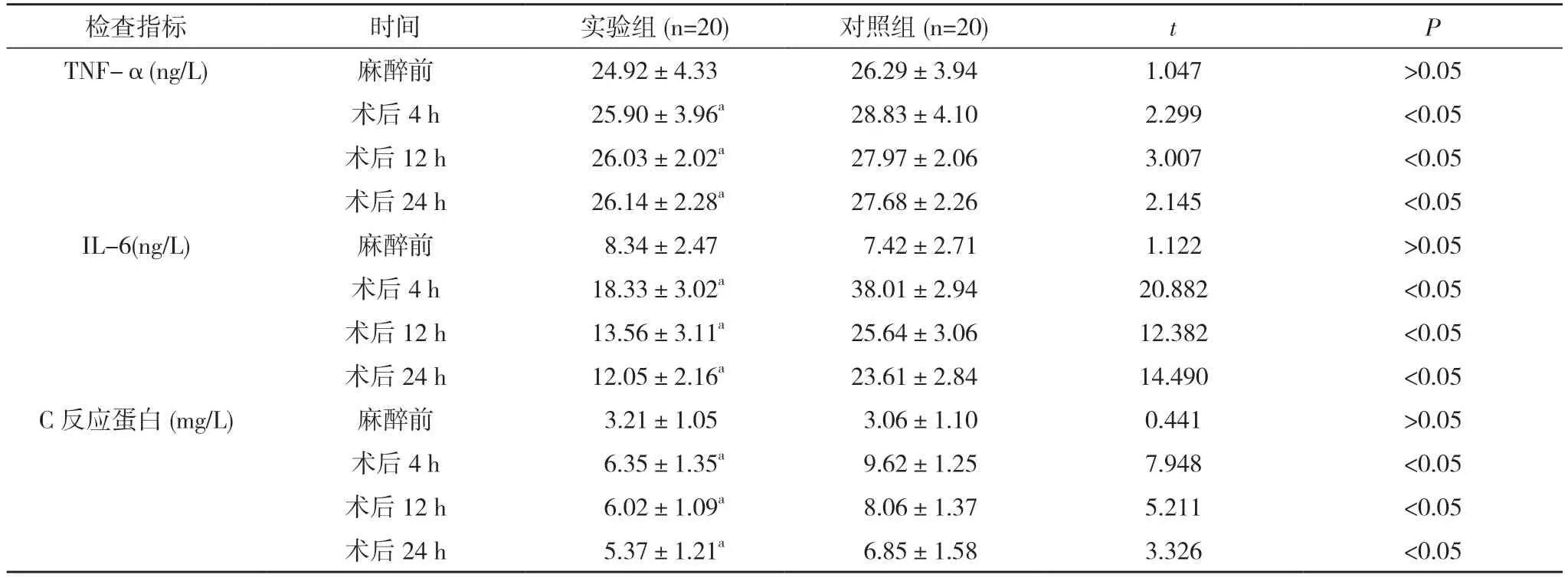

1.4 观察指标 分别于麻醉前、术后4、12、24 h 抽取静脉血2 ml,测定两组患者应激反应指标,包括血清肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、C 反应蛋白水平,并进行比较。

1.5 统计学方法 采用SPSS17.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

麻醉前,两组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平比较差异无统计学意义(P>0.05);术后4 h,实验组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平分别为(25.90±3.96)ng/L、(18.33±3.02)ng/L、(6.35±1.35)mg/L,均低于对照组的(28.83±4.10)ng/L、(38.01±2.94)ng/L、(9.62±1.25)mg/L,差异有统计学意义(P<0.05);术后12 h,实验组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平分别为(26.03±2.02)ng/L、(13.56±3.11)ng/L、(6.02±1.09)mg/L,均低于对照组的(27.97±2.06)ng/L、(25.64±3.06)ng/L、(8.06±1.37)mg/L,差异有统计学意义(P<0.05);术后24 h,实验组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平分别为(26.14±2.28)ng/L、(12.05±2.16)ng/L、(5.37±1.21)mg/L,均低于对照组的(27.68±2.26)ng/L、(23.61±2.84)ng/L、(6.85±1.58)mg/L,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平比较()

表1 两组TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平比较()

注:与对照组同期比较,aP<0.05

3 讨论

导致脑损伤发生的主要致病因素为脑外伤,不同区域的脑损害会导致不同的症状发生,听觉异常、视觉异常、言语障碍、感觉障碍及运动障碍等是主要的局灶性症状,颅内压增高表现主要为视盘水肿、呕吐及头痛等,甚者会导致不同程度的意识障碍出现,或发生呼吸心跳骤停[7,8]。早期如果不对患者进行及时有效的治疗,将会加重患者的病情状况,导致诸多并发症发生,例如慢性创伤性脑病、脑脊液漏、颅内异物残留、创伤性颅内动脉瘤、颈动脉海绵窦漏、癫痫、脑积水、植物生存状态、长期昏迷、失语、偏瘫、脑疝及颅内血肿等。临床对颅脑损伤的治疗原则为:急性期使患者的生命体征维持在稳定状态,对患者的颅内压进行严格控制,积极预防感染情况的发生,对复合伤进行有效处理,必要的情况下对患者实施急诊手术治疗。后期为预防并发症的发生,需要指导患者进行有效的康复训练,并对患者实施针对性的药物治疗。临床多在全麻下对急性颅脑损伤患者进行颅内血肿清除术治疗,然而对患者进行全身麻醉会导致严重的应激反应发生,影响患者的术后恢复,因此为减少术后应激反应的发生,需要加强对患者的安全用药[9,10]。

氟比洛芬酯属于一种非甾体类抗炎药物,在临床麻醉中该药物具有十分广泛的应用,主要应用于对患者的术后疼痛症状进行有效缓解。通过对血小板环氧化酶的活性产生抑制作用,使血栓素A2、前列腺素的合成减少,以便将切口部位的痛觉信息向脊髓的传导阻断,明显减弱高级中枢的疼痛信号,同时将炎症反应减轻,最终使该药物的抗炎镇痛作用得到充分发挥。相关研究显示,氟比洛芬酯能够对患者术后的应激性反应产生抑制作用,但是还没有提高对术中气管内插管应激反应发生的关注度[11,12]。

本文探究氟比洛芬酯对脑损伤术后患者应激反应的影响,结果显示,麻醉前,两组TNF-α、IL-6、C反应蛋白水平比较差异无统计学意义(P>0.05);实验组术后4、12、24 h 的TNF-α、IL-6、C 反应蛋白水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,氟比洛芬酯对脑损伤术后患者应激反应的影响非常显著,能够明显减轻术后应激反应,具有保护脑组织的作用,可见其具有十分显著的临床价值,应当在临床中积极推广和应用。