安徽省沿江地区矿床成矿特征及找矿方向

2020-05-24孙明明杜建国吴礼彬赵先超王利民高曙光陈静静

孙明明,杜建国,吴礼彬,赵先超,王利民,高曙光,陈静静

(安徽省地质调查院,合肥 230001)

安徽省沿江地区所处的长江中下游成矿带是国内著名的有色金属、黑色金属和非金属等矿产的主产区之一,主要优势矿产资源包括:Cu、Fe、Au、Pb、Zn、S 和石灰岩、白云岩、明矾石、凹凸棒石等[1]。矿产勘查开发实践过程中,诞生了以开发利用矿产资源为主导地方经济社会发展而建立的马鞍山市、铜陵市[2]。关于该区矿产资源的矿床类型、成矿地质特征、成岩成矿地质作用的研究成果较为丰富,产生了在国内外具有重要影响的“多层楼成矿模式”、“多位一体成矿模式”和“玢岩型铁矿成矿模式”;同时,前人亦对研究区内的矿产资源的找矿方向、成矿远景区划等方面提出了许多认识,取得了很好找矿效果[3-11]。

经历了七十多年的发展,带内大部分查明矿产资源已经得到开发利用,接替资源严重不足的形势已经凸显,铜陵市已成为有色金属资源枯竭型城市,铜陵有色集团公司、马鞍山钢铁集团公司利用的铜、铁等资源主要依赖进口,寻找新的接替和替代矿产资源基地已成为维系地方社会经济发展的当务之急。

近年来,为破解沿江地区找矿难度大、后备资源不足的问题,许多研究者对研究区矿产资源的找矿方向进行了深入的研究,但研究对象多为已知大中型矿床或重要矿田、矿集区深部及外围的探索,目标矿种多为铁、铜、金、铅、锌、硫等[12-21],尚缺乏结合能源矿产(石油、页岩气、页岩油、铀等)、三稀矿产等的综合评述。

本文依托“中国矿产地质志·安徽卷”研编成果,在矿种全覆盖的基础上,对沿江地区的矿产资源成矿特征进行了归纳整理,探讨了区内包括三稀矿产、新型能源矿产在内的重要矿产资源在“新深度、新类型、新地区、新矿种”等方面实现找矿突破的可能性。

1 成矿地质背景

研究区大地构造位置属下扬子被动陆缘之沿江褶断带,其北西以滁河断裂为界,南界为高坦断裂带,总体呈北东向延伸。区域地层由下古生界寒武系-志留系、下古生界上泥盆统-二叠系、中生界三叠系-白垩系及新生界新近系-第四系组成,构造由北东向、北西向、近东西向、北东东向、北西西向断层和北东向、北东东向、近南北向褶皱组成,岩浆岩由燕山期中酸性、中基性和碱性侵入岩及火山岩组成[22]。

区内构造演化主要分为前南华纪陆块基底形成与拼合阶段、南华纪-中三叠世盖层形成阶段、印支期(中三叠世-中侏罗世)碰撞造山阶段、晚侏罗世-早白垩世(燕山中期)大陆边缘活动阶段、新生代断块差异隆升阶段等5 个构造演化阶段[23],不同的构造演化阶段对应不同的成矿事件。前南华纪陆块基底形成与拼合阶段未发现矿产资源的产出,南华纪-中三叠世盖层形成阶段和印支期碰撞造山阶段主要形成与沉积作用有关的石灰岩、砂岩、白云岩、页岩、石膏等非金属矿产,未出现与岩浆作用有关的矿产。晚侏罗世-早白垩世大陆边缘活动阶段形成的次级隆-坳构造格局控制了与岩浆作用有关的铁、铜、硫、金、铅、锌、银、锑、铀、铊、方解石、大理岩、石墨、明矾石、膨润土等金属和非金属矿产的产出,同时亦形成有少量的与沉积作用有关的煤、砂岩等矿产。新生代断块差异隆升阶段主要形成与风化作用有关的铁、铜、金、绿松石等矿产和与沉积作用有关的凹凸棒石粘土、伊利石粘土、石油等矿产。

2 成矿单元的划分及矿产资源概况

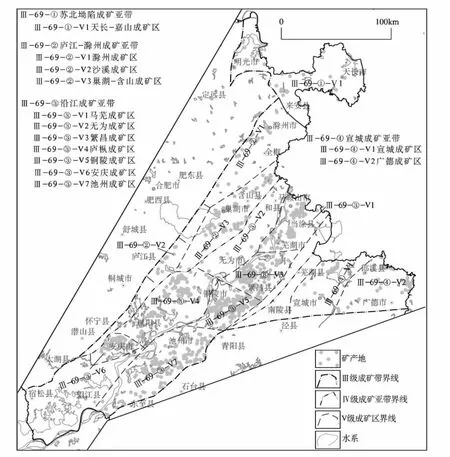

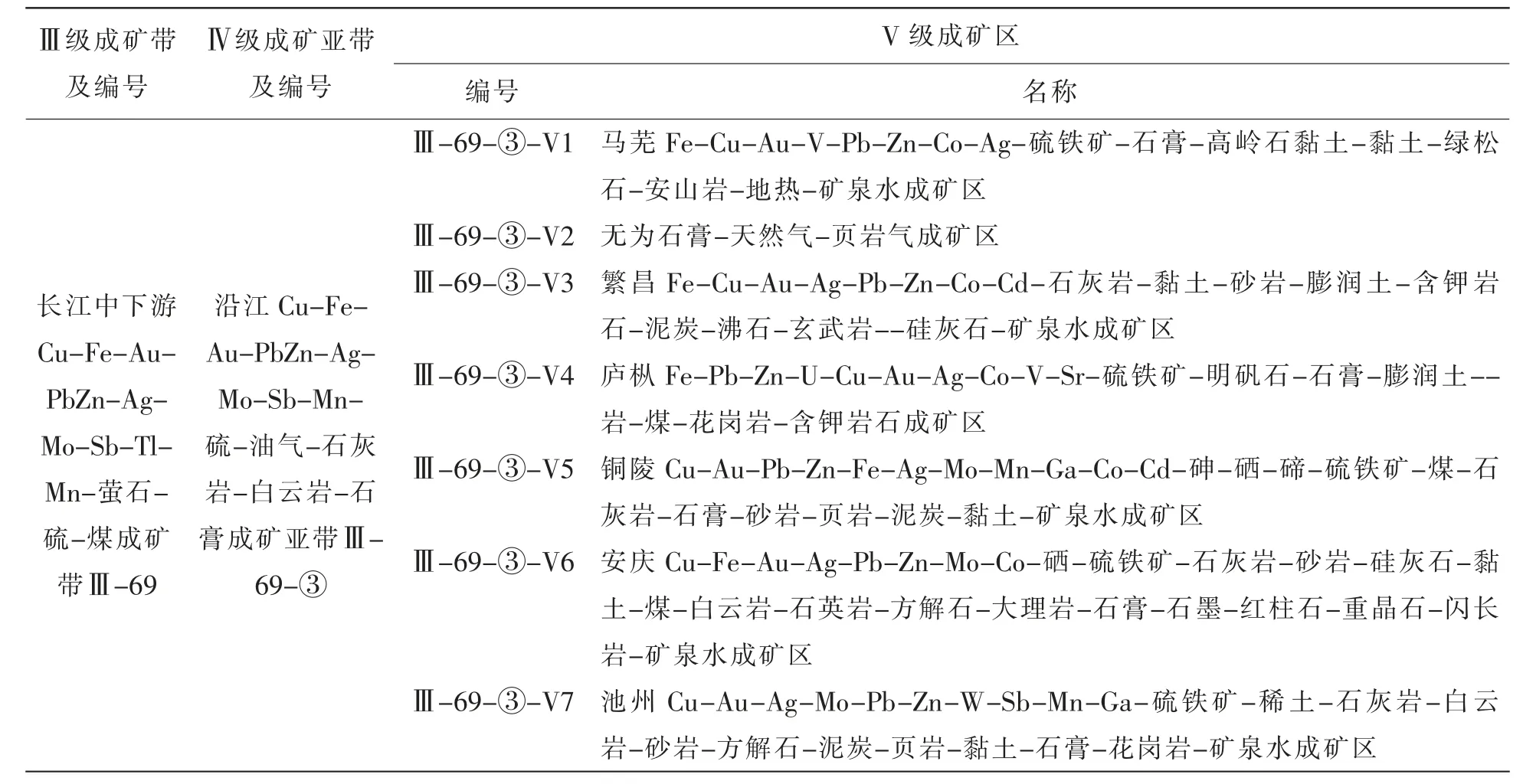

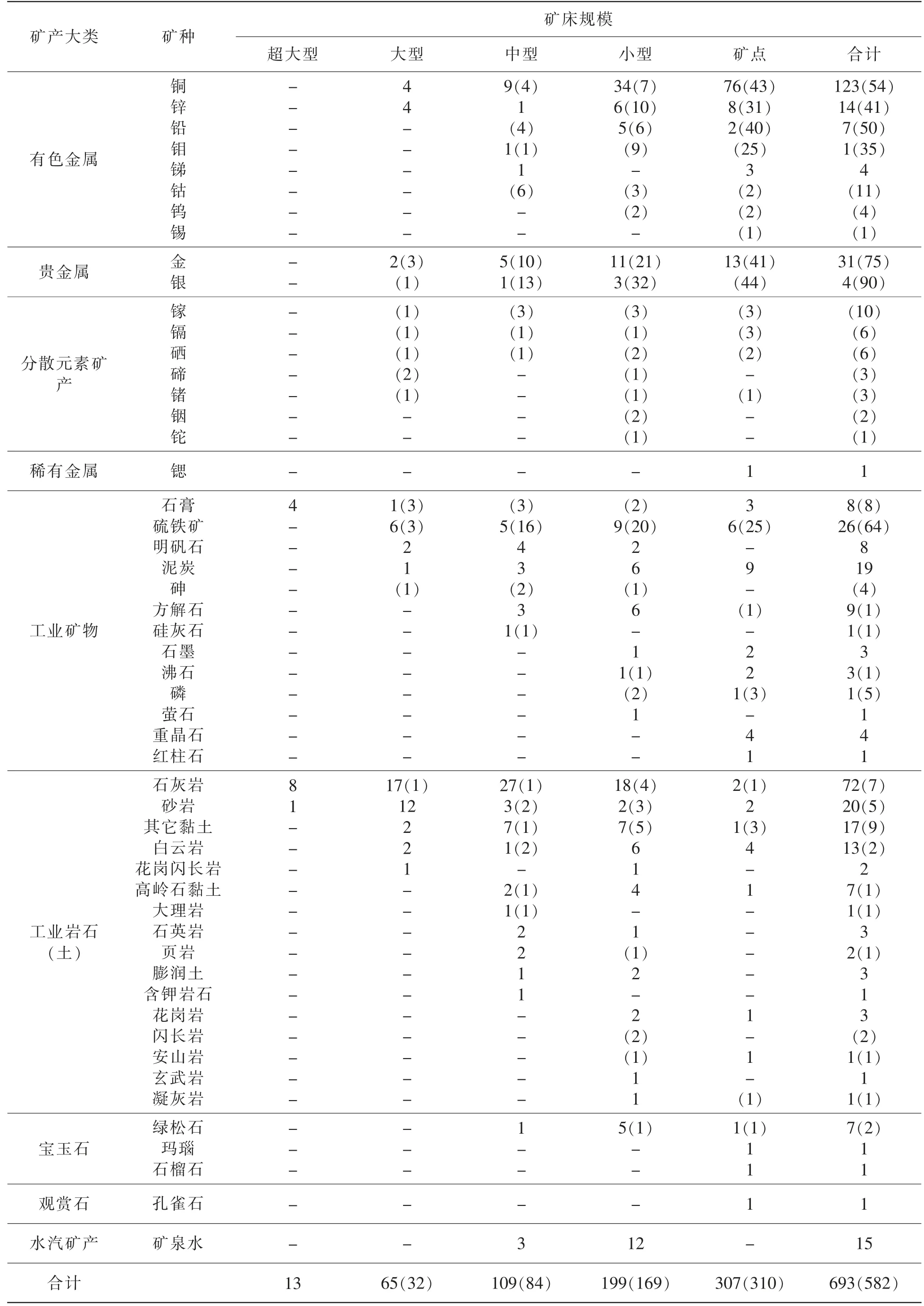

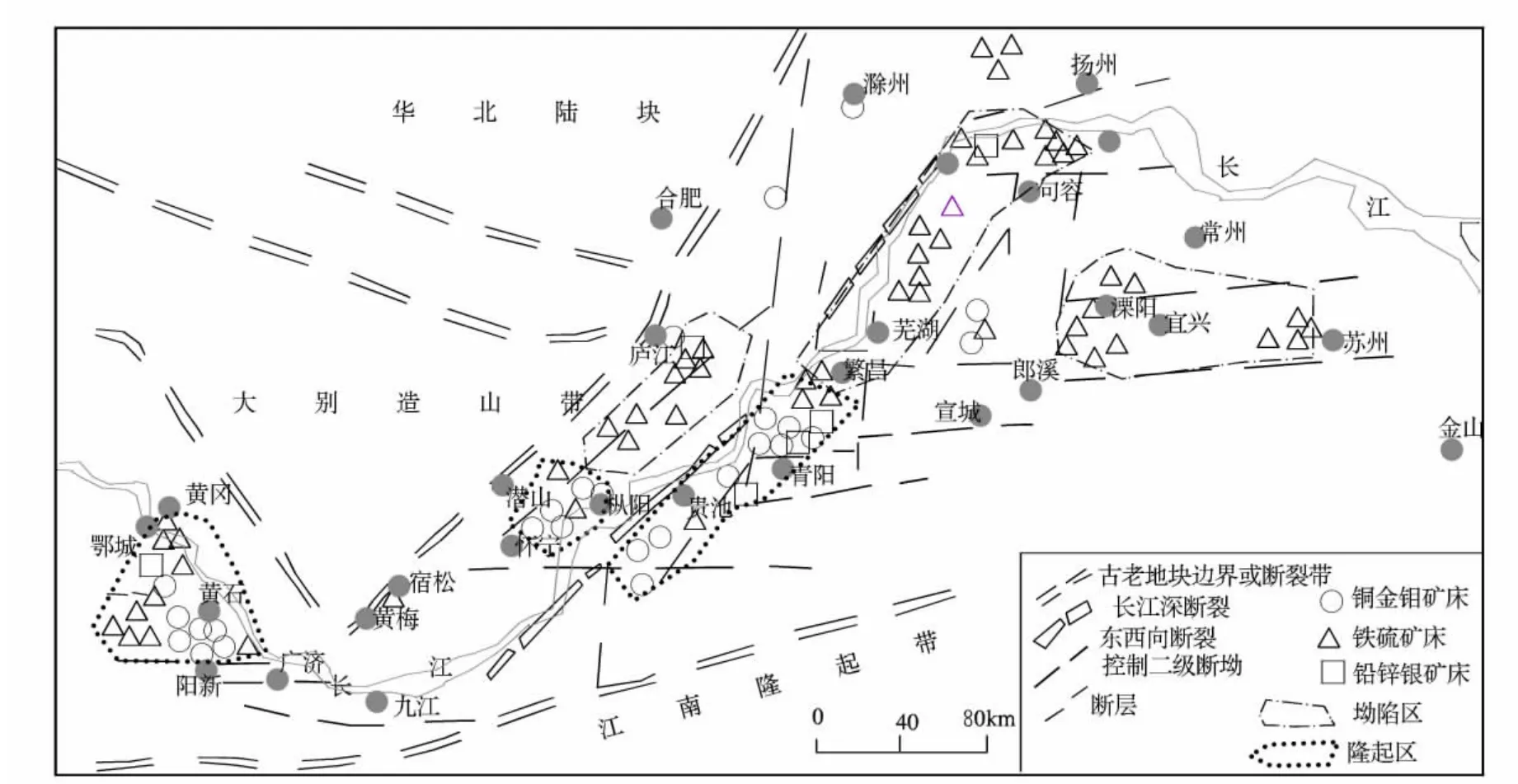

研究区隶属于长江中下游成矿带之沿江成矿亚带,包含有七个Ⅴ级成矿区(图1,表1)。其中铜陵、池州、安庆等成矿区对应于隆起区,马芜、庐枞、繁昌、无为等成矿区对应于坳陷区,隆起区与坳陷区的结合带为隆坳过渡带。研究区查明60 个矿种,主要为铁、铜、铅、锌、金、银、铀、锰、钼、锑等金属矿产和石膏、石灰岩、砂岩、硫铁矿、明矾石、泥炭、其它黏土、白云岩、花岗闪长岩、方解石、硅灰石、高岭石黏土、大理岩、石英岩、页岩、膨润土、含钾岩石、绿松石、矿泉水等非金属矿产。已发现矿产地693处,含超大型13 处,大型65 处,中型109 处,小型199 处,矿点307 处(图2,表2)。中型及以上规模矿产地主要分布于铜陵、贵池、马芜、繁昌、庐枞、安庆等成矿区内,少数分布于无为成矿区。

图1 安徽省沿江成矿亚带及邻区成矿单元划分简图Fig.1 Division of metallogenic units along the Yangtze River and adjacent areas in Anhui Province

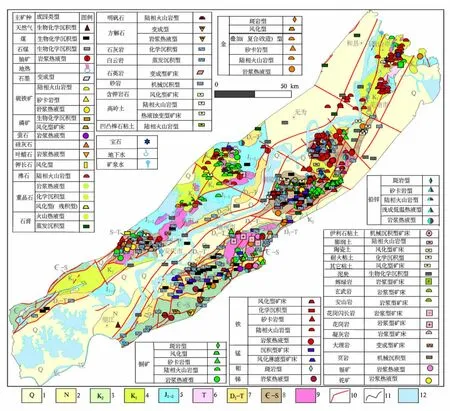

表1 安徽省沿江成矿亚带成矿单元划分表Table 1 Metallogenic units along the Yangtze River and adjacent area in Anhui Province

图2 安徽省沿江成矿亚带矿产地质略图Fig.2 Simplified map of mineral geology of the metallogenic sub-belt along the Yangtze River in Anhui Province

表2 安徽省沿江地区矿产地统计表Table 2 Statistical data of mining areas along the Yangtze River in Anhui Province

续表

3 矿床类型的划分及其成矿特征

沿江地区矿床类型主要有岩浆型、矽卡岩型、斑岩型、岩浆热液型、陆相火山岩型、受变质型、浅成中-低温热液型及成因不明型、风化型、机械沉积型、化学沉积型、蒸发沉积型、生物化学沉积型、叠加(复合/改造)型等。

3.1 岩浆型矿床

岩浆型矿床形成的矿产主要为岩浆喷溢型含钾岩石、玄武岩、安山岩矿,次为岩浆分结(分凝)型闪长岩、花岗岩、正长花岗岩矿。岩浆喷溢型矿床产于早白垩世赤沙组、蝌蚪山组中,分布于繁昌地区;岩浆分结(分凝)型矿床主要产在沿江地区的A 型花岗岩带内。

3.2 矽卡岩型矿床

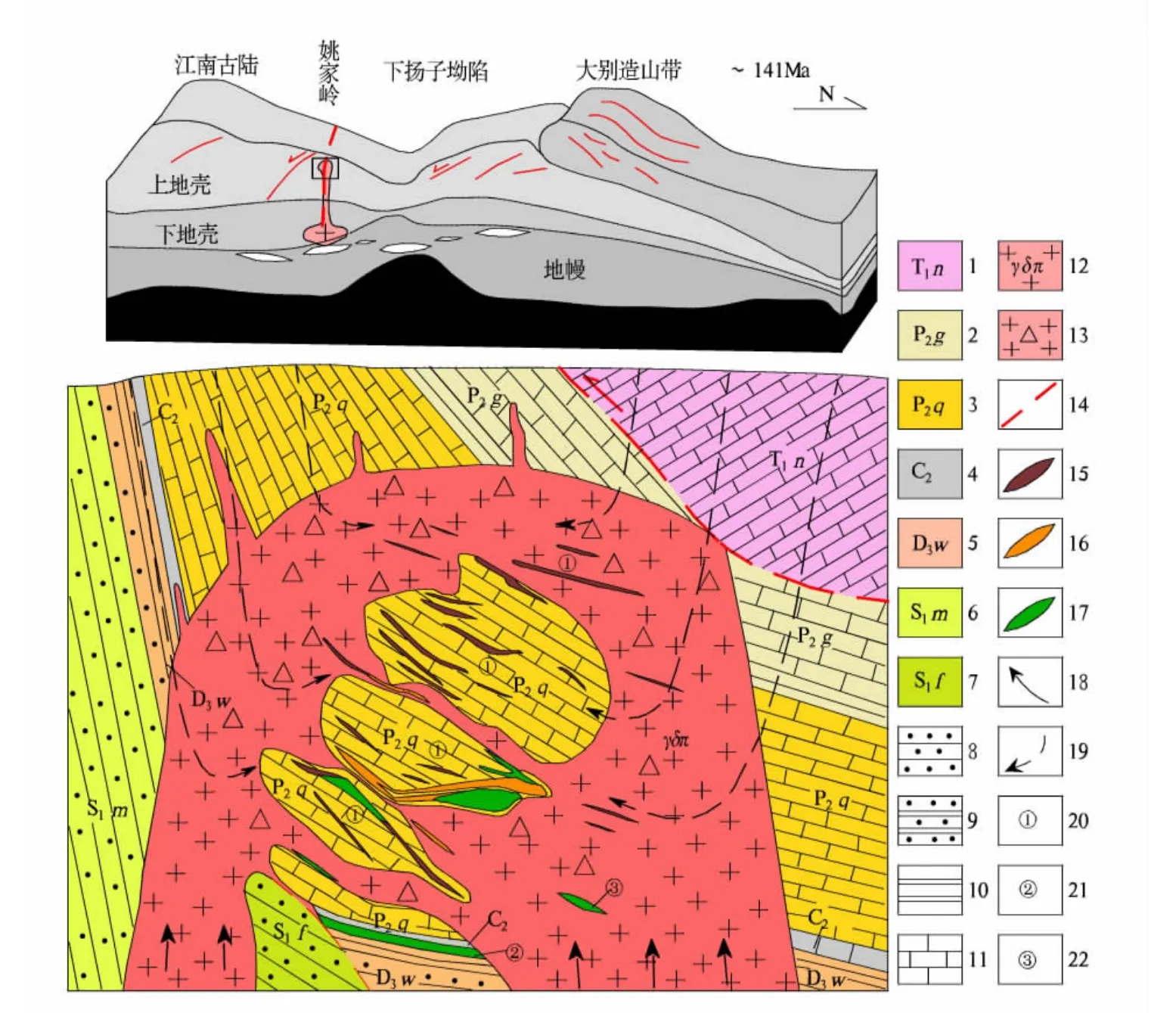

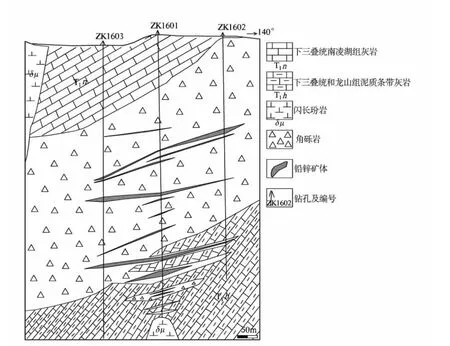

矽卡岩型矿床主要分布于铜陵、池州、安庆等隆起区,在繁昌火山岩盆地的基底隆起部位亦有产出,是铜、铁、金矿的主要成因类型,铅、锌、硫、钼矿的重要成因类型。成矿层位主要是晚古生代石炭纪、二叠纪碳酸盐岩,次为中生界三叠系碳酸盐岩和早古生代寒武纪、奥陶纪碳酸盐岩。控矿侵入体包括石英闪长(玢)岩、花岗闪长(斑)岩、石英二长闪长岩、闪长(玢)岩等。矿体赋存于碳酸盐地层与侵入岩接触带内或远离接触带,受断裂-侵入接触带构造、层间/层内滑脱构造、隐爆角砾岩筒构造、断裂裂隙构造、捕掳体构造控制,代表性矿床为铜陵市铜官山铜铁矿床。铜官山铜铁矿床为一中型矿床,矿体赋存于石英二长闪长岩与石炭纪黄龙组、船山组、二叠纪栖霞组间的内外接触带中,矿(化)体产出位置有四种(图3):一是赋存于岩浆岩与石炭纪、二叠纪碳酸盐岩的接触带上,构成接触式矽卡岩型矿体;二是产于晚石炭世碳酸盐岩与晚泥盆世五通群之间的层间滑脱构造中石炭系一侧,构成层控式矽卡岩型矿体;三是产于岩体内部,构成斑岩型矿化体;四是产于五通群碎屑岩内的断裂裂隙中,构成岩浆热液型矿化体[24-25]。

3.3 斑岩型矿床

图3 铜陵市铜官山矽卡岩型矿床成矿模式示意图(据文献[25])Fig.3 Metallogenic model of Tongguanshan skarn deposit in Tongling City

斑岩型矿床为形成于铜陵、池州隆起区内的铜、钼、金矿和庐枞火山岩盆地边缘的铅锌银矿。控矿侵入体在隆起区主要为辉石闪长岩、闪长(玢)岩、石英(二长)闪长(玢)岩、花岗闪长斑岩等,岩体围岩为早志留世碎屑岩;在坳陷区为粗安斑岩、闪长玢岩,岩体围岩为早白垩世火山岩、火山碎屑岩或晚三叠世、早侏罗世碎屑岩。该类矿床以铜、金、银、钼、铅锌矿为主,规模可达大型,以庐江县岳山铅锌矿床为代表。

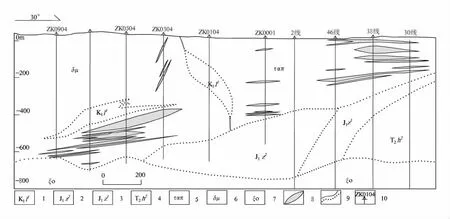

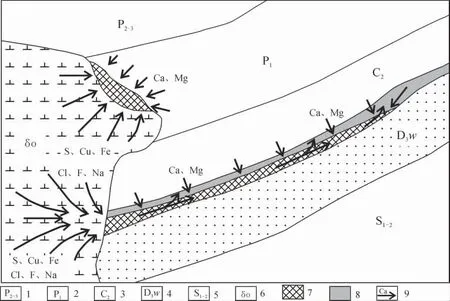

岳山铅锌矿床为大型矿床,是一个铅锌矿伴生大型银矿并共生少量铜矿的隐伏矿床,铅锌(银)矿体主要赋存于燕山晚期粗安斑岩和闪长玢岩中(图4),少量赋存在早白垩世龙门院组凝灰质粉砂岩和基底地层早侏罗世钟山组砂岩中;铜矿体主要赋存在闪长玢岩中,个别分布在钟山组砂岩、龙门院组凝灰质粉砂岩中。蚀变带从上到下可分为4 个带:①硅化、次生石英岩蚀变带;②方铅矿、闪锌矿、高岭石、水云母蚀变带;③黄铁矿、石英蚀变带;④电气石、钾长石蚀变带。铅锌(银)矿体主要赋存在方铅矿、闪锌矿、高岭石、水云母蚀变带。

3.4 岩浆热液型矿床

岩浆热液型矿床主要分布于铜陵、池州、安庆等隆起区,次为隆坳过渡区,少数位于庐枞、繁昌等坳陷区;形成的矿产以铅、锌、金、银、硫为主,次为铜、铁、锑、铀等,少数为方解石、萤石、重晶石等;规模以中型和小型为主,少数可达大型;以南陵县姚家岭锌金矿床为代表。矿床产于不同类型的岩石建造中,以早古生代至中生代碳酸盐岩地层为主,少数为岩浆岩和早古生代碎屑岩。控矿侵入体以燕山期闪长岩类和花岗闪长(斑)岩为主,少数为辉石闪长岩和碱性花岗岩类侵入体。容矿构造主要为地层及岩体内发育的断裂裂隙构造和岩体内的捕掳体构造,次为断裂-侵入接触带构造。

姚家岭锌金矿床为一以锌、金为主,共生铅、铁、硫、银、钼、铜等的多金属矿床,其中锌矿、金矿规模为大型,铅矿、硫铁矿、铜矿规模为中型。矿床多数矿体的赋存部位为花岗闪长斑岩体内的石炭系-二叠系灰岩、大理岩捕掳体,受断裂裂隙构造、捕掳体构造控制,并自然延伸至岩体及捕掳体中的矽卡岩内;少数矿体产于矽卡岩和斑岩体内。矿床具岩浆热液型、矽卡岩型、斑岩型复合成因的特征,但以岩浆热液型为主(图5)。

3.5 陆相火山岩型矿床

该类矿床形成的矿产主要是铁矿和硫铁矿,次为铜、金、铀等;铁、硫矿床中共生有石膏矿,伴生有钒、金、银、铅、锌、钴、磷等。矿床分布于庐枞、马芜、繁昌等早白垩世陆相火山岩盆地内,产出的构造位置主要是火山岩盆地内三叠系至侏罗系基底地层褶皱隆起带和岩侵隆起区,以马鞍山市凹山铁矿为代表。矿体主要赋存于辉石闪长玢岩、闪长玢岩、安山玢岩、粗安玢岩、辉石粗安玢岩等次火山岩体与早白垩火山岩的内外接触带中,次为次火山岩体与基底地层的接触带部位。

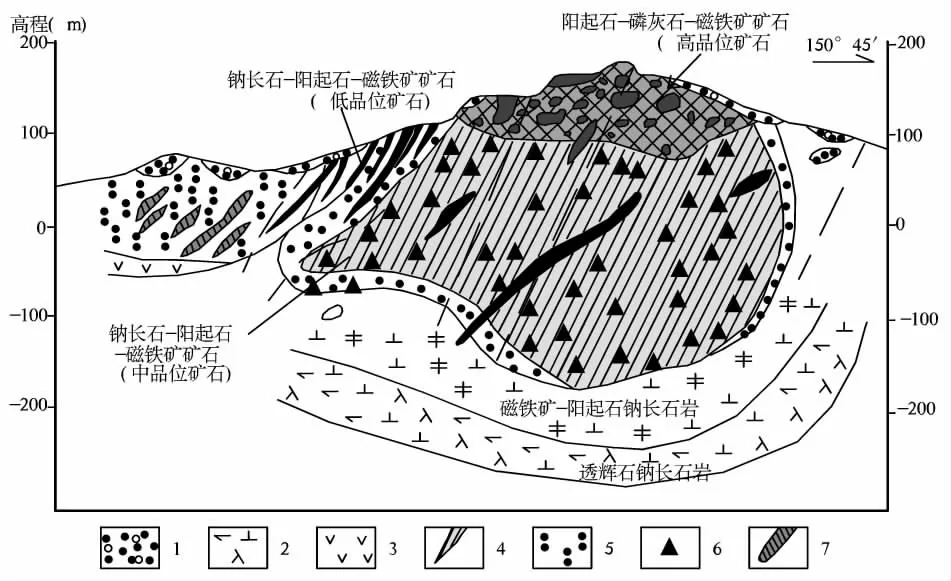

凹山铁矿床是一个大型铁矿床,位于马芜火山岩盆地凹山矿田中部,主要赋存于燕山晚期辉石闪长玢岩岩体隆起部位与早白垩世大王山组火山岩接触带附近的辉石闪长玢岩岩体之中(图6),受岩体冷凝收缩时产生的原生节理中的层节理和隐爆角砾岩筒控制。

图4 庐江县岳山铅锌矿床朱岗矿段I纵线地质剖面简图Fig.4 Geologic profile diagram of vertical line I of the Zhugang ore section at Yueshan lead-zinc deposit,Lujiang County

图5 南陵县姚家岭锌多金属矿床成矿模式示意图Fig.5 Metallogenic model of Yaojialing Zinc polymetallic deposit in Nanling County

3.6 受变质型矿床

该类矿床形成的矿种有石英岩、大理岩、石墨、方解石等,成矿与接触热变质作用有关。矿体均赋存于燕山中晚期侵入体与沉积岩地层的外接触带中。石英岩矿体产于晚泥盆世五通群碎屑岩建造中,大理岩矿体产于中二叠世栖霞组和早三叠世南陵湖组中,石墨矿体产于中晚二叠世龙潭组中,方解石矿体产于早奥陶统红花园组、晚石炭统黄龙组、船山组和中二叠世栖霞组中[26]。

3.7 浅成中-低温热液型矿床及成因不明型矿床

区内此类矿床仅有1 处,即铜陵市荷花山铅锌矿床(中型),伴生有金、银、镓、镉等。矿体赋存于和龙山组、南陵湖组中的角砾状灰岩中(图7),主要蚀变包括碳酸盐化、重晶石化、绿泥石化、硅化、萤石化、石膏化、菱铁矿化、黄铁矿化等。矿石矿物主要有黄铁矿、方铅矿、铁闪锌矿,次为褐铁矿、白铁矿,微量黄铜矿、毒砂、自然银、铜蓝、铅矾、锌矾。脉石矿物主要有方解石、石英、绢云母,次为萤石、石榴石、透辉石、透闪石、阳起石。此外,安庆洪镇变质核杂岩周围出现的铅锌银硫矿化也具有中-低温热液成矿及成因不明的特点。

3.8 风化型矿床

该类矿床包括铁帽型铁金矿、风化淋积型锰、铜、绿松石矿、风化残积型金矿、其它黏土矿等。

铁帽型矿床多产于晚泥盆世五通群与晚石炭世黄龙组、船山组之间,矿体呈似层状-透镜状或不规则状。原生矿石含金不高,但经风化淋滤作用形成的铁帽金可具工业价值,如新桥、戴家冲和黄狮涝山金矿等,铁帽金是本区较重要的金矿类型。

图6 马鞍山市凹山铁矿床地质剖面简图Fig.6 Geological profile of Aoshan iron deposit in Ma'anshan City

图7 铜陵市荷花山铅锌矿床16线地质剖面简图Fig.7 Geological profile of Line 16 at the Hehuashan Pb-Zn deposit in Tongling City

风化淋积型锰矿为原生碳酸锰矿风化而成,赋矿地层为中二叠世孤峰组中、下部,岩性为含锰硅质岩、硅质页岩,夹少量薄层燧石层和硅质页岩,以及中厚层含锰泥灰岩。

风化淋积型铜矿形成于晚泥盆世五通群与晚石炭世黄龙组、船山组间的构造角砾岩带中,主要由原生含铜矿体经风化淋积作用形成。

风化淋积型绿松石产于马芜、庐枞地区的陆相火山岩盆地内,属脉状铜矿床的氧化露头,受火山机构中的放射状裂隙构造控制。

风化残积型金矿是指赋存在红土风化壳中,并与红土化过程密切相关的金矿床,主要分布在高坦断裂带附近,赋矿围岩主要是奥陶纪-志留纪地层和蚀变花岗闪长斑岩岩块风化壳中的残积亚黏土、砂土。

残积型黏土矿赋存于第四纪下蜀组、戚家叽组中。

3.9 机械沉积型矿床

机械沉积型矿床主要为砂岩矿和页岩矿。砂岩矿有五个成矿层位,分别是早志留世坟头组、茅山组,晚泥盆世五通群,晚三叠世黄马青组,早侏罗世钟山组,早白垩世赤山组和古近纪痘姆组。页岩矿有八个成矿层位,主要为含页岩的碎屑岩建造,包括早志留世高家边组、坟头组、茅山组,晚泥盆世五通群,早三叠世殷坑组、和龙山组。

3.10 化学沉积型矿床

化学沉积型矿床主要为产于早奥陶世仑山组和早三叠世和龙山组、南陵湖组中的石灰岩矿,次为产于中二叠世栖霞组中的菱铁矿和第四系戚家叽组中的铁矿;此外,池州地区的马衙锰矿床部分矿体亦属于该类型。

3.11 蒸发沉积型矿床

该类矿床主要为产于早奥陶世仑山组中的白云岩矿和中三叠世周冲村组中的石膏矿。

3.12 生物化学沉积型矿床

该类矿床主要包括:晚石炭世黄龙组、船山组和中二叠世栖霞组中的石灰岩矿,中二叠世孤峰组中的锰矿,中晚二叠世龙潭组中的煤、石煤矿,第四纪芜湖组中的泥炭矿。次要矿产有晚志留世坟头组中的磷矿、中二叠世栖霞组和早侏罗世钟山组中的煤矿。

3.13 叠加(复合/改造)型矿床

该类矿床主要为铜陵隆起内的金、硫矿和庐枞、马芜火山岩盆地基底中的铁、硫矿,以铜陵市新桥硫铁矿矿床为代表。矿床受岩性层控制明显,铜陵隆起区内主要为晚石炭世黄龙组、船山组白云岩、灰岩等,庐枞、马芜地区主要为中三叠世周冲村组、黄马青组膏溶角砾白云岩、石膏、白云岩、钙质砂岩等。赋矿地层中沉积作用形成的黄铁矿、石膏、菱铁矿等,构成了“矿坯层”,为后期岩浆热液叠加改造提供了物源与矿化剂。

新桥硫铁矿床位于铜陵矿集区中部,矿体主要围绕矶头石英闪长岩岩株周边分布,赋存于晚泥盆世五通群和中二叠世栖霞组灰岩之间,占据黄龙组灰岩、部分船山组灰岩和少部分岩体的空间。晚石炭世早期,新桥处于海相潮坪低洼的还原环境,海底热水喷流沉积作用形成的胶状黄铁矿层,为矿床的最终形成提供了部分物质来源,是硫矿体形成的基础。燕山中期的岩浆热液活动对块状硫化物矿体进行叠加改造,最终富集成矿[27](图8)。

4 矿床时空分布规律

4.1 矿床时间分布

图8 铜陵市新桥硫铁矿床成矿模式示意图(据文献[27])Fig.8 Metallogenic model of Xinqiao pyrite Deposit in Tongling City

沿江地区在前中生代主要形成与海相沉积作用有关的非金属矿产,零星有菱铁矿、铁、锰等金属矿产产出。中生代主要形成与燕山期构造岩浆活动有关的内生矿产;在岩浆岩不甚发育部位,亦有与海相和陆相沉积作用有关的非金属矿产形成。新生代主要为与陆相沉积作用有关的非金属矿和与表生作用有关的铁、铜、金、锰等金属矿产。

区内沉积矿产类型较多,跨时较长,自早古生代至新生代均有出现。早古生代形成蒸发沉积型白云岩,化学沉积型石灰岩,机械沉积型其它黏土、砂岩、铁,生物化学沉积型磷。晚古生代形成机械沉积型砂岩、其它黏土、铁,生物化学沉积型石灰岩、煤、石煤,化学沉积型菱铁矿。中生代形成有机械沉积型其它黏土、砂岩、铜,化学沉积型石灰岩,蒸发沉积型石膏,生物化学沉积型煤等。新生代主要为表生作用形成矿产,包括风化淋滤型铁、锰、金、铜、黏土矿等,以及生物化学沉积型泥炭、机械沉积型砂矿型铁。

内生矿产形成于晚侏罗世-早白垩世,成矿时间为110~152.5 Ma[28-33]。主要矿床类型成矿年龄有较大差异,隆起区集中于145~137 Ma,坳陷区为110~135 Ma,隆坳过渡区的成矿年龄为130~137 Ma。在隆起区:矽卡岩型铜铁铅锌硫钼金矿床为122.6~152.5 Ma,斑岩型铜钼金铅锌矿床为125~149.2 Ma,岩浆热液型铅锌金铜铁硫银锑矿床为121.7~145 Ma;叠加(复合/改造)型金硫铁铜矿床为112.6~141.3 Ma。在坳陷区:陆相火山岩型铁硫铜金明矾石铅锌矿床为114~135 Ma;与A型花岗岩有关的热液型铀金矿床为110~130 Ma。因此,区内隆起区主成岩成矿年龄早于坳陷区的主成岩成矿年龄,隆坳过渡区具有介于二者之间的特点。但是,在隆起区内,也发现有与坳陷区主成岩成矿期相同的成岩成矿年龄,表明在隆起区内主成矿事件发生后,有坳陷区成岩成矿事件的叠加影响。在矿床类型上,区内从矽卡岩型→斑岩型→岩浆热液型→叠加(复合/改造)型→陆相火山岩型→浅层中低温热液型矿床,成矿年龄具有逐渐变新的趋势,在空间分布上,成矿年龄自隆起区→隆坳过渡区→坳陷区年龄渐新。

4.2 矿床空间分布

前侏罗纪的沉积矿产主要分布在隆起区和隆坳过渡区,在坳陷区的基底有晚中生代以后形成的沉积矿产。沉积矿产主要受沉积地层形成岩相和后期隆坳构造形成的断裂、褶皱构造控制,不同的矿种、矿床产于特定地层内的特殊岩性层之中,其总体具有带状分布的特征。

内生矿产的空间分布主要受构造控制,总体上以长江断裂带为主轴,不同方向、不同性质、不同级别、不同层次的断裂构成了带状网络构造系统,对区内构造格局和演变具有重要控制作用。燕山期的陆内挤压-伸展运动形成的隆起区和坳陷区直接控制了区内的岩浆成矿作用,其直接反映在隆起区形成以铜金铅锌钼等为主的矿种组合,坳陷区形成以铁硫铅锌等为主的矿种组合,并沿长江断裂带两侧具有成带分布、分段集中、成群出现的特征(图9)。由于受基底构造的控制,隆起区内铜金矿等主要呈东西向展布,坳陷区内铁硫矿等呈北东向展布。铅锌矿等产于隆坳过渡区居多,产于铜金矿或铁硫矿集中产出区的边缘。岩浆作用对成矿的控制,主要表现在区内主要矿集区及其内部的矿田、矿床围绕岩浆活动中心分布,显示矿床成群集中分布的特点。

5 成矿控制条件

5.1 地层与成矿

5.1.1 与外生矿产有关的层位

区内自震旦系至第四系均有外生矿产产出,受不同的沉积体系制约,产出不同的矿种和矿床类型。沿江地区重要的外生矿产有:石灰岩、白云岩、石膏、煤、菱铁矿、锰以及砂岩、黏土等。主要含矿地层层位如下:

石灰岩:早奥陶世仑山组,晚石炭世黄龙组、早二叠世船山组,中二叠世栖霞组,早三叠世和龙山组、南陵湖组;白云岩:晚震旦世灯影组、早奥陶世仑山组、中三叠世周冲村组;菱铁矿:中二叠世栖霞组;锰:中二叠世孤峰组;煤:中晚二叠世龙潭组;石膏:中三叠世周冲村组;砂岩、页岩:早志留世坟头组、茅山组,晚泥盆世五通群、晚三叠世黄马青组;膨润土:早白垩世中分村组;泥炭:第四纪芜湖组。

此外,研究区已在二叠纪孤峰组、龙潭组、大隆组发现了页岩气、页岩油等,在三叠纪发现常规油气等重要找矿信息,将为该区能源矿产找矿史增添新的一页。

5.1.2 地层与内生矿产

研究区的内生矿床几乎都集中分布在3 个控矿岩石层位组合内,属典型的层控的“多层”成矿规律。

图9 安徽省沿江地区及邻区主要内生矿产分布示意图(据文献[5])Fig.9 Distribution of main endogenetic mineral resources in the area along the Yangtze River and its adjacent areas in Anhui Province

(a)泥盆纪五通组顶部不整合界面至石炭系、二叠系,是区内最主要的容矿、控矿层位,主要分布在隆起区。区内产于石炭—二叠纪地层中的铜、金、硫等资源储量占比达一半以上。发育在该层位的矿床具有三种类型:第一类是早期存在同生沉积成矿作用,并在晚期受岩浆热液叠加改造形成的硫化物矿床,如铜陵矿集区的新桥、峙门口、桃园等硫金矿床;第二类是早期受同生沉积成矿作用影响,晚期以矽卡岩成矿作用叠加形成的层控式矿床,如冬瓜山、胡村、老鸦岭、大团山等铜矿床。第三类是产于石炭系-二叠系与侵入岩接触带部位,并受特殊岩性层控制,形成含层控式、接触式两种类型的复合式矽卡岩型矿床,如铜陵矿集区的铜官山、胡村等铜矿床,以及池州矿集区的铜山铜铁矿床等。

(b)三叠系中、下统,尤其是含膏(盐)层的周冲村组,是研究区第二个主要的容矿层位,主要分布在坳陷区的基底或隆-坳过渡区。发育在该层位的矿床主要为铁矿、铜-铁矿、铅锌银矿等,主要类型有:接触式矽卡岩型、陆相火山岩型、叠加(复合/改造)型以及上述类型的复合型。典型矿床有:安庆矿集区西马鞍山铜铁矿床、朱冲铁铜矿床,庐枞矿集区龙桥铁矿床、罗河铁矿床深部小包庄铁矿床,马芜地区白象山铁矿床、杨庄铁矿床,铜陵矿集区的凤凰山铜矿床、荷花山铅锌矿床等。

(c)白垩系下统是研究区铁、硫矿的主要容矿层位,主要发育在坳陷区。矿床主要与马芜矿集区大王山喷发旋回(庐枞矿集区为砖桥旋回)结束阶段的富钠偏基性的辉石闪长玢岩、闪长玢岩、石英闪长玢岩、钠长斑岩、辉石粗安玢岩密切相关。矿体多赋存于这些潜火山岩与大王山组(砖桥组)的接触部位,具有明显的“层状”和“似层状”特征。如宁芜盆地的凹山、向山铁矿等,庐枞盆地的罗河、泥河、何家小岭和大鲍庄铁(铜)矿;矿床类型主要为陆相火山岩型。

5.2 构造与成矿

5.2.1 基底断裂控矿

在燕山期陆内挤压-伸展的构造体制下,以北东向、近东西向基底断裂构造活动,形成了区内特色的“隆坳构造”格局,控制了研究区内构造-岩浆-成矿作用的样式。沿江地区是由北东向长江断裂为主轴,由一系列北东向、北东东向、近东西向基底与浅表断裂复合、交汇组成的大型“网格构造”系统,主要矿集区均产出于多组区域性断裂构造交汇地带,以隆起区(断隆、褶皱隆起)或坳陷区(盆地)形式出现,其边界多为断裂构造分割包围。

铜陵矿集区处于东西向基底构造和北西向构造—岩浆岩带交汇部位所形成的隆起区(断隆),区内的主要矿田(矿床)受基底东西向断裂-岩浆岩带控制,而赋矿构造则受盖层的北东向构造控制。贵池隆起区的铜山矿田及其它内生矿床则受近东西向弧形构造控制(褶皱隆起)。安庆月山矿田受庐枞、怀宁火山岩盆地边缘北东向隆起构造控制。马芜、庐枞矿集区受“菱形网格构造”形成的“拉分盆地”控制,区内铁硫矿床主要沿北东向基底隆起带分布。

5.2.2 褶皱构造控矿

区内褶皱构造主要形成于印支期和燕山期,前者是控制地层空间展布的主要构造,总体走向为北东向,后者只是叠加在印支期之上的北北东向或北西向褶皱。二者对成矿控制作用主要表现在隆起区和隆坳过渡区内褶皱构造对矿体的空间形态及其赋矿地层和岩浆活动的控制。

在隆起区,以铜陵矿集区为例,区内总体为一北东向“S”形复式褶皱带,背斜紧闭、向斜宽缓,具有隔档式褶皱特点。铜官山、狮子山、舒家店-新桥和姚家岭矿田产于背斜构造的核部或转折端部位,仅凤凰山矿田位于向斜的核部,且与成矿有关的侵入体多侵位于背斜的核部,显然背斜构造是控制矿田、矿床尺度的有利构造。背斜构造控矿另一重要原因,是对各类矽卡岩型矿床有利的控矿地层的产状控制,矿体产状随地层产状变化而变化,在矿床内部,也可以发现矿体形态与褶皱形态基本一致,在背斜转折端的虚脱部位矿体有明显加厚的特点。

在以早白垩世形成的火山-沉积盆地为代表的坳陷区,盆地基底三叠纪地层的构造隆起部位对产于其中陆相火山岩型铁硫矿床具有控制作用。基底隆起带多是在盆地形成前由褶皱或断裂作用形成,在基底隆起带晚三叠世地层与火山—潜火山岩接触部位是陆相火山岩型铁硫矿形成的重要位置,形成矿床具有层状矿和交代矿的特点,矿床规模多在大-中型。如马芜矿集区的白象山铁矿和杨庄铁矿、庐枞矿集区的小包庄铁矿和龙桥铁矿。

5.3 岩浆活动与成矿

沿江地区岩浆岩可划分出高钾钙碱性中基性-中酸性侵入岩系列、橄榄安粗岩系火山-潜火山岩系列和中偏碱性侵入岩系列(A 型花岗岩)等三个岩石系列,与不同的隆坳构造环境相对应,在形成时间上有从高钾钙碱性系列(152~137 Ma)→橄榄安粗岩系列(135~125 Ma)→A 型花岗岩(125~100 Ma)逐渐变新的规律,三个岩石系列对应形成矿床成矿时代具有相同的特点。

在铜陵、安庆、池州等隆起区内,主要为高钾钙碱性系列辉石(二长)闪长岩-石英(二长)闪长岩-花岗闪长(斑)岩组合,与此类岩浆岩有关的矿化类型及矿种组合主要为斑岩型-矽卡岩型-叠加(复合/改造)型岩浆热液型铜、金、硫、铁、铅、锌、钼矿等。

在马芜、庐枞等坳陷区,主要为橄榄安粗岩系列高钠碱钙性中基性火山岩-潜火山-侵入岩组合,与其相关的矿床类型及矿床(种)组合主要为陆相火山岩型-叠加(复合/改造)型铁、硫、铜、明矾石矿和斑岩型铅、锌、银矿。

在隆起区与坳陷区的过渡部位,主要是A 型花岗岩,包括钾长花岗岩、(石英)正长岩、石英二长岩等,具富碱、高钾、富水等特征,主要分布于沿江成矿亚带长江以北的安庆-枞阳-无为一线,长江以南的池州-青阳-繁昌-马芜等地,与其相关的矿床类型及矿床(种)组合主要为浅层中低温热液型铀、钍、铁矿等。

6 找矿方向探讨

在2011 年国土资源部提出“地质找矿战略突破行动计划”和实施的地质矿产远景调查专项后,安徽省加大了地质矿产调查工作力度,围绕沿江成矿亚带等省内重点成矿区带开展了矿产远景调查工作;至2018 年底,研究区相继发现或探明了南陵县姚家岭岩浆热液型锌金矿床(大型)、安庆市朱冲矽卡岩型铁铜矿床(大型)、庐江县小包庄陆相火山岩型铁硫矿床(中型)、庐江县岳山斑岩型铅锌矿床铜盘山矿段(中型)、铜陵市胡村南矽卡岩型铜钼矿床(大型)、无为县西湾岩浆热液型铅锌矿床(大型)、铜陵市敕山金矿床(中型)、铜陵市荷花山浅成中低温热液型铅锌矿床(中型)等一批大中型矿床,池州市抛刀岭金矿亦从中型矿床突破为大型矿床;在马芜矿集区雍正矿田和庐枞火山岩盆地深部见有产于潜火山岩体顶部的引爆角砾岩型铜金矿体。此外,2019 年,在沿江地区及邻区发现了常规油气和页岩气(油)的找矿线索。以上事实表明,沿江地区已知矿集区深部及外围仍具有较大找矿潜力,同时,能源矿产的找矿工作应引起足够的重视。

6.1 第二找矿空间的开拓和新类型矿床的找矿评价工作

研究区从北东到南西分布有宁芜(Fe)、铜陵(Cu-Au)、庐枞(Fe-Cu)、安庆(Cu-Fe)、贵池(Cu)等五个矿集区。在成矿带内的“第一找矿空间(0~500 m)”已经发现了几十个大型、超大型矿床,它是燕山岩浆热液成矿作用、燕山晚期火山作用以及它们之间相互叠加、改造形成的。由于长江中下游成矿带具有统一的盖层沉积演化史,分布稳定,大范围具有可对比性,而且中生代岩浆活动强烈,并贯穿于各构造地层单元。隆起区、隆坳过渡区、坳陷区在晚三叠世以前具有相同的成矿地质环境,应该发育相同的成矿系统,晚三叠世以后由于隆坳格局和剥蚀深度的变化,才出现了形式上与隆起和坳陷关系密切的不同矿化组合的分野。理论上,在坳陷区深部应该发育和存在与隆起区同样的成矿系统和相应的矿床。因此,在宁芜和庐枞矿集区深部可能存在与铜陵、安庆矿集区相似的矿化类型。在铜陵、安庆矿集区深部可能存在与庐江-滁州成矿亚带相同(隆坳过渡区)的容矿层,如产于震旦—奥陶系中的龙王尖金矿、东孙家铜矿、琅琊山铜矿等,以及产于以志留纪碎屑岩为围岩的斑岩型铜矿等。在隆坳过渡区的深部则可能出现与隆起区内矿化类型相同的矿床。因此,长江中下游地区深部“第二找矿空间”实际上就是现有控矿层位和成矿岩体在深度方向的延伸,不同矿集区深部找矿视其构造位置应有所侧重。

马芜、庐枞、铜陵、安庆等大型矿集区深部一系列新矿床的发现和已知矿床规模的扩大(如罗河铁矿深部小包庄铁矿、狮子山矿田内的胡村南铜钼矿、敕山金矿、安庆朱冲铁铜矿、铜陵荷花山铅锌矿床等的发现),预示重要矿集区存在“第二找矿空间”以及在寻找“新类型”矿床方面具有极大资源潜力。

6.2 中生代火山岩盆地深部和外围寻找斑岩型-矽卡岩型铜金多金属矿

庐枞火山岩盆地井边—巴家滩一带,在已知脉状铜矿床(体)周边已发现分布有绢云母化、硅化、青盘岩化和钾化等围岩蚀变现象,并具有较弱的蚀变分带现象,分带特征与斑岩型铜矿的围岩蚀变非常相似,蚀变带中见及黄铜矿、黄铁矿、辉铜矿、磁铁矿等矿物。此外,庐江黄屯硫铁矿深部的角砾岩型(斑岩型)铜金矿体是庐枞地区近年来发现的新类型矿化线索,值得进一步工作。近年发现的无为市西湾岩浆热液型铅锌矿有望达到大型规模,是火山岩盆地边缘隆起区的除斑岩型铜金矿体之外的又一重大突破,值得进一步探索。可将庐枞盆地的东侧作为找矿重点地区,将寻找隆起区类似矿床或新类型、新矿种作为勘查方向。

马芜火山岩盆地南西段的雍镇矿田分布着少量受燕山期(石英)闪长玢体与三叠系碳酸盐岩地层接触带构造控制的矽卡岩型铁硫矿体,部分矿体中含铜。盆地中部凹山矿田及其边深部多存在受隐爆角砾岩筒构造控制的硫铁矿床,钻探工作已证实深部存在受隐爆角砾岩筒控制的铜金矿体,并有花岗闪长斑岩体和花岗斑岩体的分布,具有形成大型角砾岩型(或斑岩型)铜金矿矿床的前景。

6.3 隆坳过渡区寻找岩浆热液型-斑岩型矿床

在隆坳过渡区的地质找矿成果已经显示了其具有较大的成矿潜力,尤其是在隆坳过渡区接近坳陷区的边缘部分,如近年发现的姚家岭岩浆热液型锌金矿床(大型)位于铜陵隆起与繁昌坳陷的过渡部位、无为市西湾岩浆热液型铅锌矿床(大型)位于庐枞盆地边缘与隆起区过渡部位,为隆坳过渡区找矿提供了先例。此外,在研究区南侧,大致沿高坦-周王断裂带分布有一呈北东向展布的斑岩带,构造位置处于江南隆起(隆起区)和沿江褶断带(坳陷区)过渡部位,分布有抛刀岭金矿、马头铜钼矿、马石铜钼矿、舒家店铜金矿等斑岩型铜、钼、金矿床,规模为大中型。因此,下一步应加强隆坳过渡区找矿工作,一是将庐枞、马芜、繁昌等火山岩盆地边缘作为找矿重点地区,将寻找与隆起区类似矿床或新类型、新矿种作为勘查方向;二是深入将贵池-青阳-南陵一带的斑岩带作为寻找斑岩型铜、金矿的重点对象。

6.4 新生代坳陷盆地内寻找常规油气和页岩气

沿江地区新生代盆地深部寻找石油、天然气、页岩气一直得到地勘单位和油气勘查单位的高度重视,2019 年南京地质调查中心在该区实施能源矿产调查中取得了重要进展。在无为盆地及周边,分布有早志留-中三叠世地层,通过调查已经确定早志留世高家边组、中—晚二叠世孤峰组、龙潭镇、大隆组以及早三叠世殷坑组、和龙山组具有生烃能力,在盆地周边的早三叠世地层中发现“油沥青”,因此,这套古生代和早中生代地层已成为区内寻找页岩气和天然气的重要目标层系。已经发现区内钻探发现的天然气产出部位,即处于周冲村组石膏矿之下,证明区内的“膏丘”构成了油气储聚,是重要的成藏“构造圈闭”,深部的页岩气资源前景有待下一步勘查证实。因此,围绕沿江地区无为盆地、潜山盆地、望江盆地深部及周边地区寻找常规油气和页岩气应作为未来勘查工作的重点。

6.5 三稀矿产和铀矿的成矿潜力评价工作

沿江地区的三稀矿产主要为稀散元素矿产,包括锗、镓、铟、镉、硒、碲、铼等,呈伴生元素形式赋存于叠加(复合/改造)型硫金矿床、矽卡岩型-斑岩型铜金矿床、陆相火山岩型铁硫明矾石矿床、岩浆热液型铜铅锌矿床中,其中硒、碲、镓、锗、镉资源储量规模可达大中型,但赋存状态尚未研究清楚,造成开发利用程度偏低。在沿江岩浆岩带主带与南北外带的交接部位,有两条对称分布的A 型花岗岩带,在北外带的黄梅尖岩体内及其外接触带部位已经发现铀矿床,安庆大龙山岩体也发现铀矿点;近年在南、北外带的A 型花岗岩中有发现了稀土、稀有金属矿化,且具有较大规模。囿于过去对“三稀”矿产的重视不够,未能实现重大的找矿突破,下一步需要加大力度开展该类矿种找矿潜力评价。

7 结论

(1)研究区矿床类型包括内生型、外生型和叠加(复合/改造)型三个大类,其中内生型包括岩浆型、矽卡岩型、斑岩型、岩浆热液型、陆相火山岩型、受变质型、浅成中-低温热液型矿床及成因不明型,外生型包括风化型、机械沉积型、化学沉积型、蒸发沉积型、生物化学沉积型等。

(2)研究区在前中生代主要形成与海相沉积作用有关的非金属矿产,中生代主要形成与燕山期构造岩浆活动有关的内生矿产,新生代主要形成与陆相沉积作用有关的非金属矿和与表生作用有关的铁、铜、金、锰等金属矿产。

(3)前侏罗纪的沉积矿产主要分布在隆起区和隆坳过渡区,在坳陷区的基底有晚中生代以后形成的沉积矿产。内生矿产的分布受隆坳构造格局的控制,庐枞、怀宁、马芜、繁昌等火山—沉积盆地内主要形成与陆相火山作用有关的矿床类型;铜陵、安庆、繁昌荻港、池州江口断隆等隆起区主要形成与岩浆侵入作用有关的矿床类型。

(4)铜陵、池州等隆起区具有寻找岩体与早古生代地层接触带中的铜多金属矿的潜力,庐枞、马芜等坳陷区具有寻找矽卡岩型、斑岩型、岩浆热液型铜金铅锌多金属矿的潜力。隆坳过渡带,尤其是隆起边缘和坳陷区边缘,往往是大中型内生矿产的产出地,需要引起重视。

(5)无为、潜山、望江等新生代盆地深部及周边地区是寻找能源矿产的有利地段。

(6)分布于沿江江北和江南的两条大致对称分布的A 型花岗岩带,是实现沿江地区稀土、稀有金属矿化及铀矿化等新矿种找矿突破的关键地带。