城镇化、产业结构升级和城乡收入差距互动关系研究

——基于PVAR模型的实证

2020-05-23张志新邢怀振于荔苑

张志新,邢怀振,于荔苑

(山东理工大学 经济学院,山东 淄博 255049)

一、引言及文献综述

自1978年改革开放以来,中国经济得以迅速发展。2005-2018年中国GDP从18.73万亿元增至90.03万亿元,年均增长率为9.11%,人均GDP由14 368元上升至64 644元,增幅达449%。与此同时,中国社会经济结构也趋于优化。在产业结构方面,第二和第三产业产值在GDP中的比重从2005年的87.42%上升至2018年的92.86%,逐步由工业型经济向“服务型经济”转变;在社会人口结构方面,城镇化建设水平显著提高,城镇化率已由2005年的42.99%提升至2018年的59.58%。以城乡居民收入差距为主要特征的城乡二元经济结构表现出逐步收敛的趋势,2009年城乡居民收入之比达到改革开放以来的最大值3.33∶1,随后逐年下降,到2018年城乡居民收入比降至2.68∶1。但从城乡居民基尼系数(1)来看,中国城乡居民基尼系数已由2009年的0.246增长至2018年的0.391,增幅超过58.9%,虽低于警戒线0.4以下,但城乡居民收入差距具有明显的扩大趋势。城乡收入差距问题已成为影响中国经济协调发展和社会稳定的“瓶颈型”障碍。因此,厘清城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三者间的逻辑关系,对推进新型城镇化建设、促进产业结构升级和逐步缩小城乡收入差距具有重要的现实意义。

城镇化、产业结构升级和城乡收入差距已成为国内外理论与实证研究的热门话题。对于城镇化与产业结构升级之间关系的研究,Glaeser(2005)认为新型城镇化建设发展目标的实现与现阶段城镇化建设相对应的产业结构的发展水平具有密切的关联性[1]。城镇化的快速发展将有助于推动现代服务业发展水平的提高,同时会触发“协同集聚”效应,从而有利于实现产业结构的优化升级[2]。城镇化进程会促进产业的分工和重组,而产业的分工和集聚会加快当前企业生产技术水平及创新改革能力的迅速提升,进而为产业结构升级提供动力支持[3]。蓝庆新等(2013)研究发现,中国新型城镇化与产业结构升级之间具有显著的空间相关性,其主要表现在高水平地区集中、低水平地区聚集,进一步研究发现,新型城镇化建设会对产业结构升级具有显著的空间冲击效应,带动产业结构升级[4]。然而,郝希亮和王成龙(2014)通过对甘肃省城镇化和产业结构实证分析发现,城镇化与产业结构之间并未形成良性的互动关系[5],并且城镇化水平的提高在短期内会对产业结构的升级优化产生负面影响[6]。Farhana(2012)通过对发展中国家中特有的城镇化进程研究发现,当城镇化率到达一定水平时,产业分工会进入高级阶段,但是由于发展中国家在全球产业链中处于末端,容易陷入“丰收贫困”的陷阱之中,粗放型经济增长成为推动工业化进程的主要推动力,因此不利于产业结构优化升级[7]。与此同时,发展中国家由于创新能力有限,更多的是偏向于传统制造业集聚的发展模式,不利于新型产业的发展,甚至会出现第三产业的“畸形化”,阻碍产业结构升级[8]。

就产业结构与城乡收入差距而言,王亚飞等(2015)认为城乡收入差距扩大的重要影响因素来源于产业结构变动,随着产业结构的不断优化,对城乡收入差距的扩大表现出先为正后为负的影响效应[9]。产业结构与城乡收入差距存在长期协整关系,并且第二产业比重、产业结构高级化水平与城乡收入差距长期保持着正相关的关系,第二产业比重增加与产业结构水平高级化都进一步加剧了城乡收入差距[10]。并且,产业结构变动显著促进了城乡居民人均收入的增长,也导致城乡居民人均收入差距的扩大[11]。然而,部分学者持不同观点,有学者通过实证研究发现,产业结构调整有利于促进城乡收入差距的收敛[12-13]。另一类观点认为,产业结构升级与城乡收入人差距之间的关系表现为“倒U型”,当产业结构优化程度介于0.639 0~0.783 6之间时,城乡收入差距表现为收敛的态势[14]。

关于城镇化与城乡收入差距的研讨较多,其研究结论可大致分为三类:其一,认为城镇化对城乡居民收入差距具有反向影响[15]。经典的托达罗模型(Todaro,1969)认为,农村劳动力会因为城乡预期收入差距的存在而逐步向城镇进行转移,由于劳动力的转移会使得劳动报酬实现均等化,进而提高农村居民收入水平,缩小收入差距[16]。其二,认为随着我国城镇化水平的不断提高,城乡居民收入差距也在持续扩大,对中国经济持续发展与社会稳定带来日益严重的负面影响[17]。其三,认为城镇化与城乡收入差距之间的关系并非简单的线性关系。周少甫等(2010)研究发现,城镇化水平对城乡收入差距具有显著的门限效应,当城镇化水平低于0.456门槛时,城镇化与收入差距之间的关系不显著;但是当城镇化水平高于此门槛时,城镇化对收入差距具有显著的收敛作用[18]。

已有文献对城镇化、产业结构升级和城乡收入差距之间的动态平衡关系进行了定量分析,但对于上述三者关系的研究依旧存在着许多不足。第一,现有文献中绝大多数文献仅仅选取城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三者中的两者之间的关系进行研究,并未能将三者纳入同一个研究框架下进行探讨;第二,大部分文献对其研究皆是在时间序列数据或者截面数据上进行建模或回归分析,而通过构建PVAR模型的面板数据研究甚少,PVAR模型可以很好地将各个变量间彼此的影响关系反映出来,同时还可以保持其独立性,进而保证实证结果的真实有效性[19];第三,相关文献的研究对象多是面向全国范围,缺乏对于国内各个地区的差异化研究,由于中国东中西部地区以及整体经济发展存在差异性,各个变量之间的互动关系可能因地区不同而表现出差异。因此,本文将通过构建PVAR模型,研究城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三者之间的关系及其区域异质性。

二、理论分析

(一)城镇化与城乡收入差距

城乡收入差距已成为二元经济结构最突出的特征之一,由于城镇地区相比农村地区具有较高的劳动生产率,使得城镇地区的人均收入水平高于农村地区。城乡收入差距的存在促进了农村剩余劳动力向城镇地区的转移,农村剩余劳动力向城镇地区的转移,一方面可以为城镇地区产业的发展提供充足的劳动力资源,同时也会促使城乡居民相对收入发生改变进而对城乡收入差距产生影响。在农村剩余劳动力向城镇转移初期,虽然能够取得高于从事农业工作获取的劳动报酬,但是由于自身文化、技能以及教育水平的限制,仅能从事高付出、低技能、低收益的工作行业,扩大了城镇岗位的就业分化。即使与城镇居民从事同一工作,也难以实现“同工同酬”,造成农村剩余劳动力收入报酬低于城镇居民。农村剩余劳动力向城镇地区的大量流入,使得劳动生产率和经济收益也随之提高,但是这些经济收益更多的是由城镇居民获得[20],从而进一步扩大了城乡居民的收入差距。

拉尼斯与费景汉理论指出,农村剩余劳动力向城镇转移的前提条件是农业生产效率的提升满足城镇地区工业部门对于农村剩余劳动力的需求。这便要求在推动农村剩余劳动力转移的同时,要积极加快农业现代化建设步伐,降低城镇化成本[21]。而农业生产技术的进步会产生技术的“外溢效应”,提高农业生产效率,加快农村剩余劳动力向城镇地区的转移,同时劳动者在城镇地区获得劳动报酬又会反哺农村地区,产生“反哺效应”[22],继而有助于提高农村地区收入,缩小城乡收入差距。

(二)产业结构升级与城乡收入差距

现阶段,中国产业重心正由第一产业优化、第二产业升级、第三产业发展为主逐步向第二和第三产业发展为主转移,产业结构的升级优化会加快城镇化进程,特别是那些具有高就业弹性、劳动密集型的第三产业已成为农村剩余劳动力转移的强大的“蓄水池”[23]。从长期角度看,有助于吸纳更多的农村剩余劳动力,在促进就业的同时提高农村剩余劳动力的劳动报酬,并且城镇居民的边际收益会因农村剩余劳动力的大量流入挤占城镇就业空间而降低,其收入水平会因此受到抑制。而与此同时,随着乡村振兴战略的实施,政府部门加大对于农村地区的扶持力度,城镇农产品深加工制造业与农村地区传统农业进行产业融合,逐步改善农村地区单一的产业结构局面,在产业结构升级的同时推动农村地区土地流转,积极践行规模化经营,既解放了农村劳动生产力,也有效提高了农业生产效率。结合上述因素,从长远角度出发,产业结构的升级优化将有助于城乡收入差距的缩小。

(三)城镇化与产业结构升级

城镇化与产业结构升级之间具有反作用,城镇化的发展有助于生产要素的流动,从而促进产业结构升级。一般而言,在推动城镇化进程中,其存在的极化效应有助于产业和人才的集聚,不同产业不断入驻城镇地区,增添城镇经济活力,同时城镇地区快速发展会加大对农村剩余劳动力的吸引,为城镇地区产业发展提供充足劳动力资源和保障。同时,城镇化进程的推进有助于人力资本水平的提升,极大的促进技术进步,从而为区域产业创新提供支撑。产业结构升级优化实现的是各类生产要素从第一产业逐步向第二、第三产业转移的过程,伴随着产业结构的调整,会加大对于高素质、高技术人才的需求,这对于实现新型城镇化具有重要作用。同时,产业结构升级有利于改善城镇就业结构。产业结构的调整促进了第三产业的发展,特别是那些高就业弹性的服务性产业,对于劳动力的需求加大,增添更多的就业岗位,从而很好地为农村剩余劳动力提供就业机会,解决农村剩余劳动力就业问题,加快城镇化进程。

但过快的城镇化进程同样也会对产业结构升级产生负面影响。在加快城镇化进程时,大规模进行基础设施建设和城镇住房建设,城市空间快速扩张,导致耕地大量被占用、环境压力剧增以及人口密集等一系列问题的出现,房价、土地及用工费用快速上涨,城镇化成本加大。譬如,房价的快速上涨,提高了农村剩余劳动力市民化的门槛,极易造成人力资源流失,一旦区域产业结构升级的生产要素及市场需求有所降低,将不利于产业结构升级[24]。同时,产业结构升级对企业技术创新能力提出新的要求,在用人单位工资压力增大的情况下,企业不断引进新技术,工业机器人及智慧人工系统大大挤占了农村剩余劳动力的就业空间,加之农村剩余劳动力自身文化素质限制容易被企业所淘汰,造成农村剩余劳动力回流的现象,反而不利于城镇化的发展。

三、研究设计

(一)变量选择

本文涉及城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三个变量。

(1)城乡收入差距(IG)。在以往文献中,衡量城乡收入差距的指标通常利用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比表示,此类表示方法未能考虑城乡居民绝对收入变动和城乡人口结构变化对其造成的影响,因此,本文借鉴李永刚和张鹏(2013)的方法,采用泰尔指数衡量城乡收入差距程度[25]。

(2)产业结构升级(IS)。借鉴徐敏(2015)的方法,引入产业结构升级指数作为衡量产业结构升级的指标[26],即分别对第一产业、第二产业及第三产业赋予不同权重,随后乘以其自身比重进行加权处理后作为衡量产业结构升级的指标,IS的值越大说明产业结构升级水平越高。具体公式如下:

其中,qi表示第i产业所占比重。

(3)城镇化(UR)。由于全国统计口径在其一致性上存在偏差且部分历史数据的可获得性不佳,此处在衡量城镇化水平这一指标时,采用各省份城镇人口数与总人口数的比值来恒定当前各省域的城镇化发展水平。

(二)模型设定

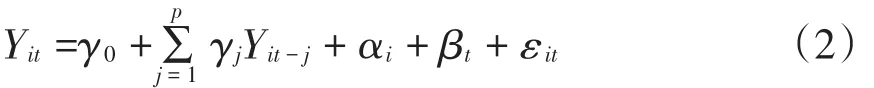

选取面板向量自回归模型是因为该模型包括了固定效应的动态面板模型,可以将所有变量皆视为内生变量。换言之,面板向量自回归模型既有面板数据估计方法的优点,又具备向量自回归模型的优点,并且可在一定程度上降低向量自回归模型对于时间序列长度的限制要求,也可较好地捕捉每个样本个体对模型参数的影响[27],因此建立如下模型:

其中,i代表的是不同城市;t代表的是年份;Yit包括三个列向量,分别是城镇化水平(UR)、产业结构升级(IS)和城乡收入差距(IG);γ0代表的是截距项向量,P代表的是滞后阶数;γj代表的是滞后j阶的参数矩阵;αi代表的是个体固定效应的变量;βt代表的是时间效应变量;εit代表的是随机扰动项。

(三)数据来源与描述性统计

本文选取2005-2018年中国31个省份(不含港澳台地区)面板数据,资料来源于《中国统计年鉴》(2005-2018)和国家统计局相关统计。同时对城镇化变量取对数,以规避异方差和量纲问题。各个变量的统计特征描述见表1所列。

表1 变量的描述性统计

由表1可知,东部地区的城镇化水平最高,中部地区次之,最低的为西部地区,且东部地区的城镇化水平要高于全国城镇化平均水平;从产业结构升级指标来看,东部地区产业结构水平最高且高于全国平均水平,中部地区的产业结构水平要略低于西部地区,且中部地区和西部地区产业结构水平皆低于全国平均水平;就城乡收入差距指标而言,东部地区城乡收入差距最小,其次为中部地区,并且东部地区和中部地区城乡收入差距小于全国平均水平,而西部地区城乡收入差距最大且高于全国平均水平。

四、实证结果与分析

(一)稳定性检验和最优滞后阶数

(1)稳定性检验。在对PVAR模型进行估计之前,需要对所用数据进行平稳性检验,以避免因存在“伪回归”而使得估计结果出现偏差。在此,对所需数据进行LLC检验,各个指标数据检验结果见表2所列。各数据序列皆拒绝了原假设,这表明所用数据序列为平稳序列。

表2 主要变量的稳定性检验

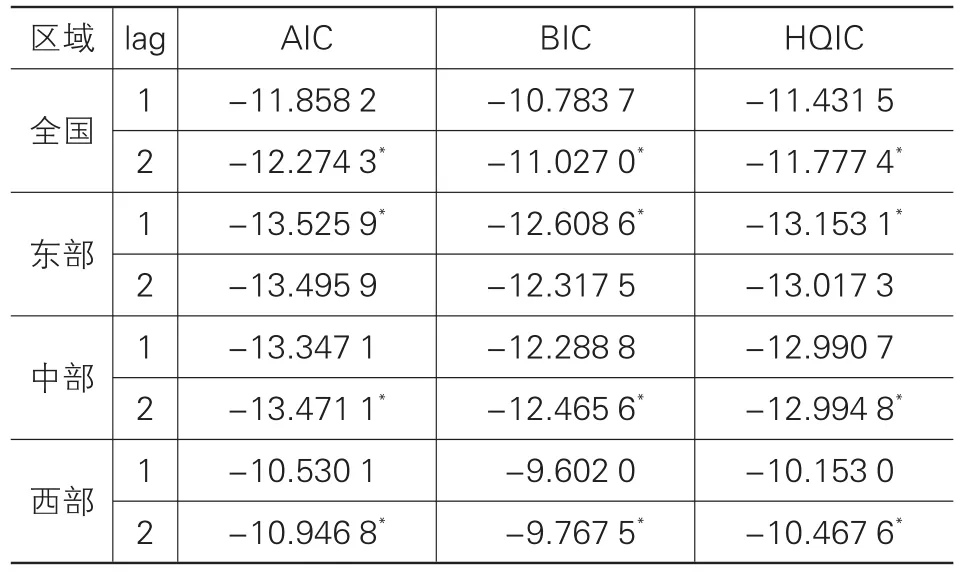

(2)最优滞后阶数确定。为了估计由城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三者构建的PVAR模型,需要确定其模型的最优滞后阶数,全国及东中西部地区的面板向量自回归模型最优滞后阶数见表3所列。其中,全国及中、西部地区PVAR模型的最优滞后阶数为2阶,东部地区PVAR模型的最优滞后阶数为1阶。

表3 最优滞后阶数确定

(二)动态面板数据GMM估计

PVAR模型利用内生变量的滞后项作为工具变量,并运用系统GMM方法消除模型中的内生性,通过截面均值差分法和前向均值差分法(Helmert)去掉模型中的时间效应和个体效应,其中,lnUR、IS和IG经过Helmert转换消除个体效应后的序列分别为h_lnUR、h_IS和h_IG,L1、L2分别表示滞后一期和滞后二期的变量。

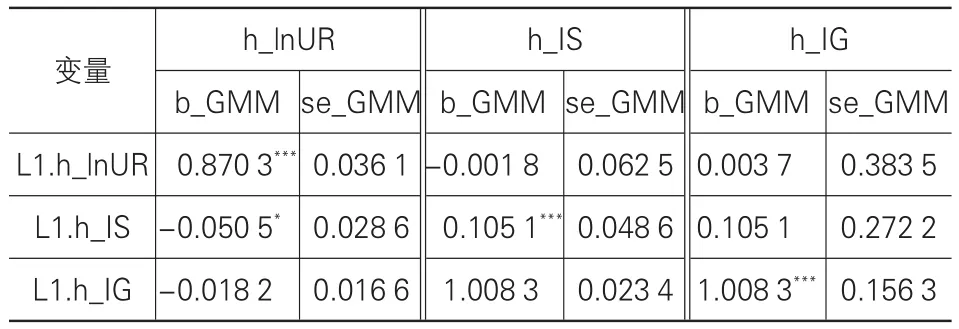

由表4至表7可知,在城镇化对数(lnUR)方程中,城镇化易受到自身的影响,在全国和东中西部四个PVAR模型中,滞后一期的城镇化其显著性皆在1%的水平上显著,其影响系数也均大于0.87。此外,就全国和西部地区PVAR模型而言,在滞后二期时,产业结构升级和城乡收入差距会对城镇化在5%的水平存在影响,影响系数皆为负,且产业结构升级对城镇化的影响系数更大,这表明上一期的产业结构升级和城乡收入差距皆会对当期城镇化产生显著的负影响,且产业结构升级对城镇化的影响力更大。从产业结构升级(IS)来看,全国和各个地区的估计结果显示,滞后一期的产业结构升级对当期的产业结构升级在1%的水平上存在显著的正向影响,其影响系数均在0.10以上。另外,除东部地区PVAR模型以外,在其余的模型中,滞后一期的城乡收入差距会对当期的产业结构升级产生显著的负向影响。对于城乡收入差距(IG)方程而言,在全国和东中西地区PVAR模型中,滞后一期的城乡收入差距会对当期城乡收入差距在1%的显著水平上具有正向影响,且影响系数大于0.80。在全国和东部地区PVAR模型中,滞后二期产业结构升级成为影响城乡收入差距的关键因素,且影响系数为负,这表明上一期的产业结构升级会对当期城乡收入差距具有显著负向影响,而滞后二期的城乡收入差距对自身影响不显著。

表4 全国PVAR模型的GMM估计结果

表5 东部地区PVAR模型的GMM估计结果

表6 中部地区PVAR模型的GMM估计结果

表7 西部地区PVAR模型的GMM估计结果

(三)脉冲响应分析

GMM估计结果表明了城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三者间的静态相互关系,为了得到更为准确的动态关系,需要对三者进行脉冲响应分析。

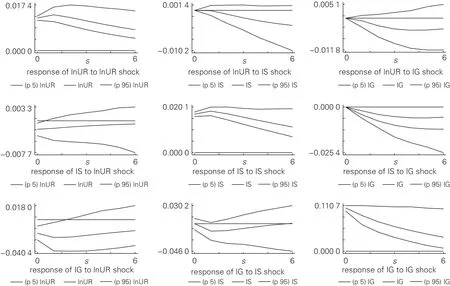

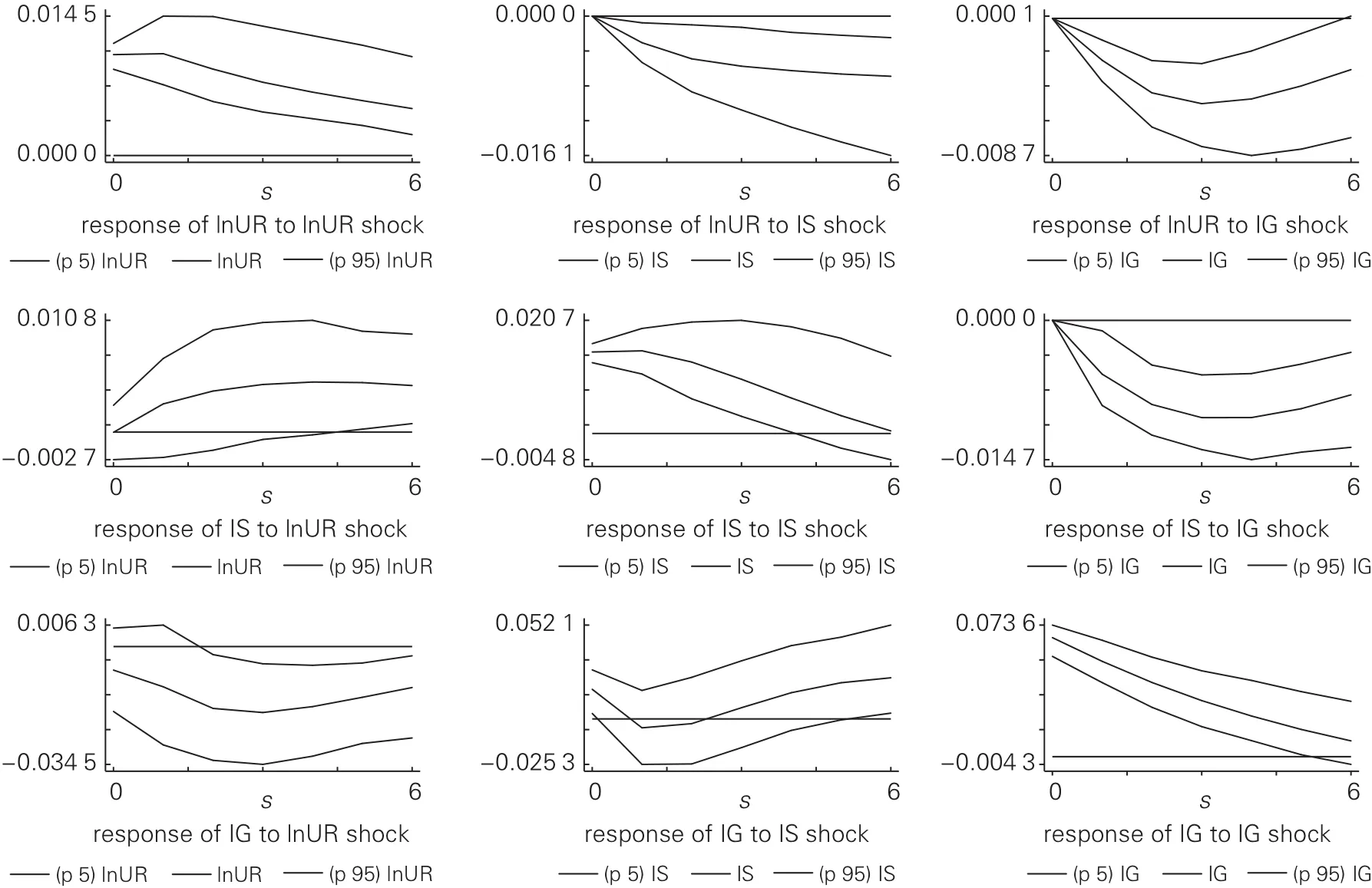

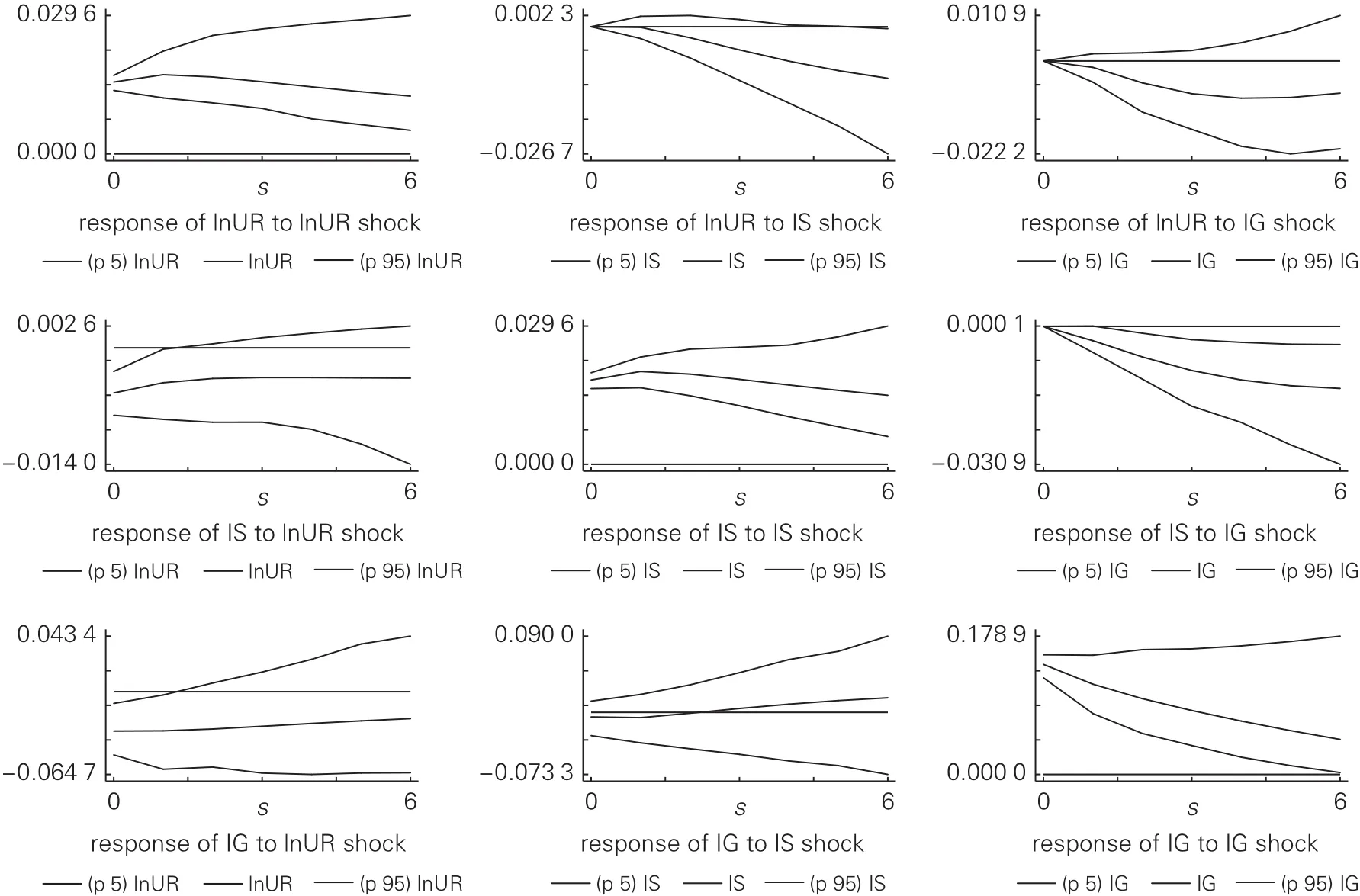

此处借鉴蒙特卡罗的方法,进行200次模拟得到全国及东中西部地区在滞后6期上的脉冲响应函数图如图1至图4所示。

图1 全国脉冲响应冲击

图2 东部地区脉冲响应冲击

图3 中部地区脉冲响应冲击

图4 西部地区脉冲响应冲击

依据全国及东中西部地区的脉冲响应函数图像分析,可以得出以下结论:

第一,城镇化、产业结构升级和城乡收入差距三个变量当面对来自自身的信息冲击时,会表现出显著的正向响应,这表明城镇化、产业结构升级和城乡收入差距都具有相对的经济惯性。

第二,当城镇化面对产业结构升级信息冲击时,从全国范围来看,产业结构升级对城镇化具有显著的负面效应,并且这种负面效应表现出逐年收敛的态势,但是在东部和中部地区,产业结构升级对城镇化具有正面效应,这种正面效应呈现出逐年增长的趋势且随着滞后期的增加而逐渐平稳。这表明,中部和东部地区经济实力较强,第二、第三产业在国民经济中占据着优势地位,产业结构的优化升级有助于地区经济发展,扩大地区产业结构发展的集聚效应,从而有助于城镇化进程的推进。从西部地区来看,产业结构升级对城镇化具有显著的负面效应,这种负面效应大约从滞后二期开始逐步趋于平稳。究其原因可能是因为西部地区经济发展相对落后,基础设施建设较差,并且由于西部地区劳动力素质较低、人口分布相对分散,加之人口外流现象严重,难以发挥产业结构优化升级的集聚作用,从而不利于推动城镇化的发展。相反,产业结构升级面临城镇化信息冲击时,从东部和中部地区来看,城镇化一个单位标准化冲击对产业结构升级产生负面效应,并且这种效应是持续扩大的。而对于全国和西部地区,城镇化对产业结构升级的冲击作用也为负,这种负面的冲击效应是从滞后二期才开始的,这与前期GMM估计结果相一致。

第三,城乡收入差距面临城镇化信息冲击时,在东部地区,城镇化一个标准化的冲击会对城乡收入差距产生持续扩大的负向影响,这表明城镇化的发展会有助于城乡之间收入差距的缩小。原因可能是因为东部地区经济发展速度较快,城镇化的推进有助于资金的注入,提升地区经济对劳动力的需求程度,提供更多的就业岗位,有利于劳动力的集聚和人才市场的发展,不断提升居民生活和收入水平,同时由于城镇化建设的辐射作用,有助于带动周边乡村经济的发展,有助于农村居民收入水平的提高,进而可以促进城乡收入差距的缩小。而对于西部和中部地区而言,城镇化一个标准化的冲击会使城乡收入差距产生先扩大后收敛的“U型”负面影响,且这类“U型”的负面影响在中部地区表现得格外明显。其缘由可能是因为中部和西部地区城镇化水平较低,经济相对落后,在前期时,城镇化的推进有助于人口聚集,尤其是可以助推农村劳动力向城镇的转移,带动地区经济发展,进而有助于缩小收入差距,但是由于中部和西部地区基础设施建设相对落后,经济活力较低,再加之城镇发展偏向,城镇化对收入差距的缩小作用在后期有所减弱,因此城镇化对城乡收入差距的冲击效应呈现出“U型”。另外,当城镇化面临城乡收入差距的信息冲击时,从全国和中部地区来看,城乡收入差距对城镇化的冲击具有先扩大后收敛的负面效应,而在东部和西部地区,城乡收入差距一个标准化的冲击对城镇化产生逐渐缩小的负面效应。这表明,城乡收入差距的扩大不利于城镇化的发展,但这种负面作用是逐渐缩小的。

第四,当城乡收入差距面临产业结构升级信息冲击时,就全国、东部和西部地区而言,产业结构升级对城乡收入差距具有显著的负向效应。而对于中部地区,产业结构升级一个标准化冲击对城乡收入差距有先扩大后收敛的负面效应,这表明产业结构的升级优化有助于推动城乡收入差距的收敛。产业结构的升级可以优化资源配置,均衡城乡发展,同时可以提高第二、第三产业对于劳动力的吸纳能力,提高居民的收入水平,从而有助于缩小收入差距。而当产业结构升级受到城乡收入差距的信息冲击时,从全国和东部地区来看,城乡收入差距对产业结构升级具有负向效应,即城乡收入差距的扩大不利于产业结构的升级优化。其缘由可能是收入差距的拉大致使社会总体消费需求降低,对于工业产品和服务业的消费能力不足,在一定程度上阻碍了产业结构的升级优化。而在中部和西部地区整体表现出正效应,这表明中部和西部地区收入差距的扩大对产业结构的升级具有推动作用。其原因可能是中部和西部地区产业结构优化水平较低,有较大的升级优化空间,收入差距的存在可以刺激第二、第三产业发展,进而带动地区经济发展和居民收入水平的提高。

(四)方差分解

由表8可知,全国城镇化对自身的方差贡献率最高,在第10期时为83.5%,到第30期时仍然占据69.9%,其次是产业结构升级,最后为城乡收入差距。分地区来看,在滞后10期时,东中西部地区城镇化对自身的贡献率最高,而当滞后30期时,东部地区城镇化的预测方差有55.1%来自自身,43.2%来自城乡收入差距。对于中部地区而言,在第30期时,城镇化受自身和产业结构升级的影响较大,且两者对城镇化的贡献率相当。对于西部地区,在滞后30期时,产业结构升级对城镇化的贡献率为49.7%,城镇化对自身的贡献率为32.1%,城乡收入差距对城镇化的贡献率为18.1%。

全国产业结构升级的方差贡献率主要来自自身和城乡收入差距,分别为56.7%和42.9%,且从滞后20期开始趋于稳定,城镇化对产业结构升级的贡献率甚微,仅为0.4%。说明产业结构升级主要受自身和城乡收入差距的影响。从各地区来看,东部地区产业结构升级受自身和城乡收入差距的影响最大,随着滞后期的推移,城乡收入差距对产业结构的贡献率迅速提高,滞后30期时达到79.9%,产业结构升级对自身的贡献率从39.2%降至11.6%,城镇化对产业结构升级的贡献率较低,这说明城乡收入差距对产业结构升级的影响会日渐增强。中部地区产业结构升级的方差贡献率主要来自自身和城乡收入差距,自滞后20期时逐步趋于稳定,在其预测方差中,56.5%来自自身,33.6%来自城乡收入差距,9.8%来自城镇化,这表明中部地区产业结构升级受自身影响最大,但不能忽视城镇化对产业结构升级的影响作用。对于西部地区,产业结构升级对自身的贡献率最大,为65.8%,随着滞后期推移而减弱但贡献率依旧维持在56.9%左右。虽然城镇化和城乡收入差距对产业结构升级的贡献有所提高,但最大仅为4.7%和38.3%。这表明,西部地区产业结构升级对自身的影响力最强,但这种影响力会随着时间推移而减弱,而城镇化和城乡收入差距对产业结构升级的影响力会逐渐加强。

表8 方差分解

全国城乡收入差距贡献率主要来源于自身,在第10期为91.2%,在第30期仍为89.4%,而城镇化和产业结构升级对城乡收入差距的贡献率较小。这表明城乡收入差距对自身影响作用最大,而城镇化和产业结构升级对城乡收入差距的影响力不显著。东部地区城乡收入差距的方差分解与全国结果相似,即城乡收入差距受自身影响最大。中部地区和西部地区城乡收入差距方差分解结果相一致,即城乡收入差距的方差贡献率主要来自自身,其次是产业结构升级,最后为城镇化。这表明,城乡收入差距受自身影响较大,产业结构升级对其影响次之,城镇化对其影响最小。

五、结论与建议

(一)结论

本文利用PVAR模型中的GMM估计、脉冲响应和方差分解对31个省份2005-2018年城镇化、产业结构升级和城乡收入差距的面板数据,按照全国及东中西部地区对三者的互动关系进行探究,发现三者的关系在不同地区存在显著差异:

(1)从全国整体水平来看,城镇化、产业结构升级和城乡收入差距均受自身的影响最大,城镇化的发展和产业结构的优化有助于城乡收入差距的缩小。

(2)从东部地区来看,城镇化主要受自身和城乡收入差距的影响,城镇化对自身具有正向影响作用,而与城乡收入差距之间具有负向作用,因此推进东部地区城镇化建设会对城乡收入差距的缩小产生重要积极作用。产业结构升级对城乡收入差距同样具有负向关系,但这种负向关系不显著。

(3)从中部地区来看,城乡收入差距主要受自身、产业结构升级和城镇化的影响,且影响系数均为负,两者对城乡收入差距的影响表现为“U型”的负向关系。

(4)从西部地区来看,产业结构升级是影响自身和城镇化的主要原因,并且影响方向为负。城乡收入差距受自身影响最大,但其影响作用会逐年减弱。

(二)建议

(1)坚持以缩小城乡收入差距为基本目标。无论是新型城镇化建设、一二三产业融合发展,还是其他扶持政策,基础性前提都必须以不断提高居民收入水平和持续缩小城乡居民收入差距为出发点。考虑全国不同地区城镇化、产业结构升级和城乡收入差距之间的关系具有差异性,因此,政府在制定宏观政策时应注重区域异质性,针对区域特征制定适宜的城镇化和产业结构升级政策。

(2)处理好城镇化与城乡收入差距的关系,实现城乡联动发展。在加快推进城镇化建设过程中,要注重提升城镇化发展质量,同时做好城乡之间的协调与均衡发展,进一步建立和完善现有的城乡社会保障体系,逐步废除城乡差异,并加大在城乡教育和医疗等其他基本公共服务方面的改革力度,逐步实现城乡社会公共服务水平的均等化,建立科学的良性循环发展之路,进而稳定提高农民收入,缩小城乡收入差距。

(3)理顺产业结构升级与城乡收入差距的关系,切实增加农民收入。推动农村第二、第三产业与城镇产业有效对接,积极践行乡村振兴战略,促进一二三产协调发展。在中部和西部地区,改造提升传统产业,依据当地特色发展现代农业及旅游业,推动新兴产业和现代服务业的发展;在东部地区积极发展高新技术产业,促进产业结构转型,加强第二、第三产业对农村劳动力的吸纳能力,加强对农村剩余劳动力的文化素质及技能的培养,以期更好地适应企业对高质量人员的需求,扩大产业结构升级所带来的“就业效益”[22],从而增加农民收入,缩小城乡收入差距。

(4)协同好城镇化与产业结构升级的步伐,实现互促互助。在城镇偏向性政策的影响下,各地区城镇化水平有所差异,加之产业结构调整时间不一、力度不同,主要产业也不尽相同,两者间的关系相对复杂,需要政府做好引导作用,因地制宜,避免产生“一刀切”现象。在乡村振兴战略的指导下,中部和东部地区可以提倡“就地城镇化”[28],以缓解中心城市压力,提倡产业结构升级区域化,合理规划产业布局;西部地区应继续提高第三产业发展水平,注重引进新兴产业,扩大对农村剩余劳动力的容纳力度,实现“城—乡—产”三者的协调发展。

注 释:

(1)借鉴李蓉(2019)的方法对城乡收入差距基尼系数进行计算,具体计算公式为:城乡收入差距基尼系数=农业人口收入比重/(农业人口比重+农业人口收入比重)。