基于协同理论的长江经济带城镇化与生态建设耦合系统的研究

2020-05-23黎巧马一茗

黎巧,马一茗

(1.重庆工商大学经济学院,重庆 400067; 2.郑州大学,河南 郑州 450001)

城镇化和生态建设是中国由传统农业社会通往现代文明社会过程中的两个车轮,也是实现 “美丽中国”梦的两个重要支点。由中国共产党将生态文明纳入“五位一体”总体布局以及习近平总书记多次强调的“绿水青山就是金山银山”重要理念可见,生态文明建设在当前中国经济发展中的高度与热度。城镇化发挥推动经济社会发展的引擎作用[1],是传统农耕文明向现代文明变迁的驱动力;而生态建设则是经济社会可持续发展的基础和保障,二者当辩证统一、协同发展,共同扮演中国经济社会发展的重要角色[2]。习近平总书记倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,在作为中国经济社会发展重要驱动力的城镇化建设中,生态文明建设理应占有一席之地,并与城镇化建设和谐共生。然而,多项研究表明传统城镇化建设势必带来环境问题和生态恶化,城镇化水平与生态建设间存在一定负相关关系[3-5]。但城镇化和生态建设的发展均受到诸多内外因素的影响,两者的负相关关系不能看作简单的单向因果或非此即彼,而有着极其复杂的互动耦合关联,城镇化发展对生态建设产生阻碍作用,而生态环境对城镇化亦存在一定约束[6]。改革开放以来,传统城镇化建设带来的生态环境问题主要表现在水土流失、生活污水、垃圾污染、农业污染、土地资源浪费、工业污染等方面。其原因主要在于传统城镇化建设注重人口集聚和城市空间扩散,而人口过度集聚和空间无序开发势必带来生态环境服务功能的恶化。反之,生态建设对中国城镇化建设发展产生的约束作用主要体现在资源承载力和环境污染承受力。

良好的生态环境是经济社会可持续发展的重要条件,亦是城镇化建设的重要支撑。党的十九大报告明确提出加强长江经济带的新型城镇化建设,优化城镇化布局和形态,提高城市可持续发展能力,旨在促进长江经济带城镇化和生态建设两者协同发展。当城镇化和生态建设两系统能良性耦合,协同发展,则能相互促进,且共同成为长江经济带经济社会可持续发展的推动力[7];反之,当耦合关系不理想,两系统间存在滞后关系,则会相互遏制,对长江经济带整体发展亦产生不利影响。为此,本研究在协同学理论基础上研究2个系统间的双向耦合关系,以期为长江经济带经济社会良性健康发展提出合理建议。

1 指标体系与数据

1.1 指标体系构建

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(中共中央国务院2014年第9号)明确指出中国特色新型城镇化道路当坚持以人为本、四化同步、优化布局、生态文明和文化传承的基本原则,在经济新常态背景下加快转变城镇化发展方式,以人的城镇化为核心,以综合承载能力为支撑,以体制机制创新为保障,通过改革释放城镇化发展潜力。因此,本研究分别按人口、空间、经济、社会、文化5个维度着手构建充分体现新型城镇化“内涵式发展”[8-9]要义的指标体系,即从人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化、社会城镇化和文化城镇化五维度选取城镇化子系统评价指标共21项。

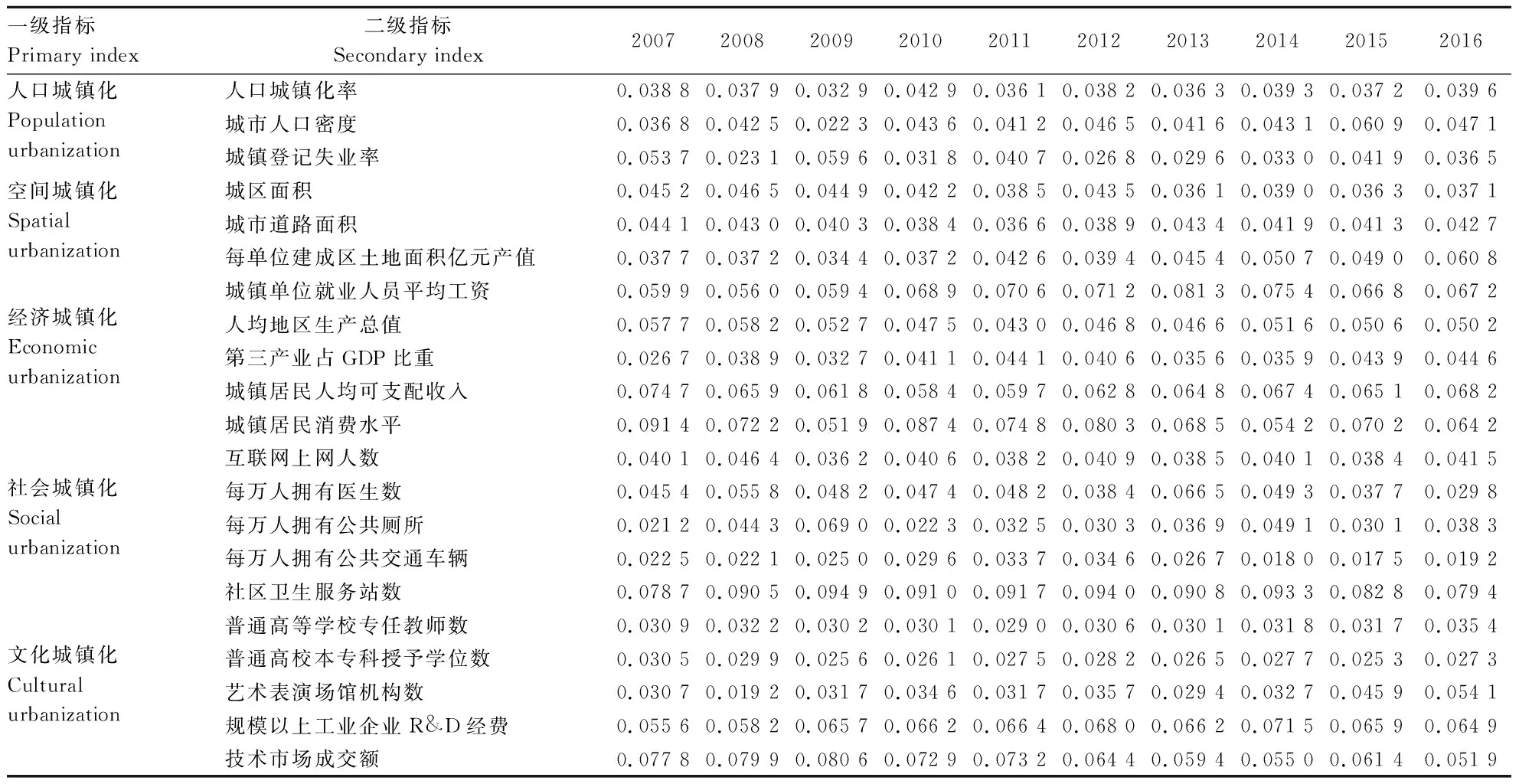

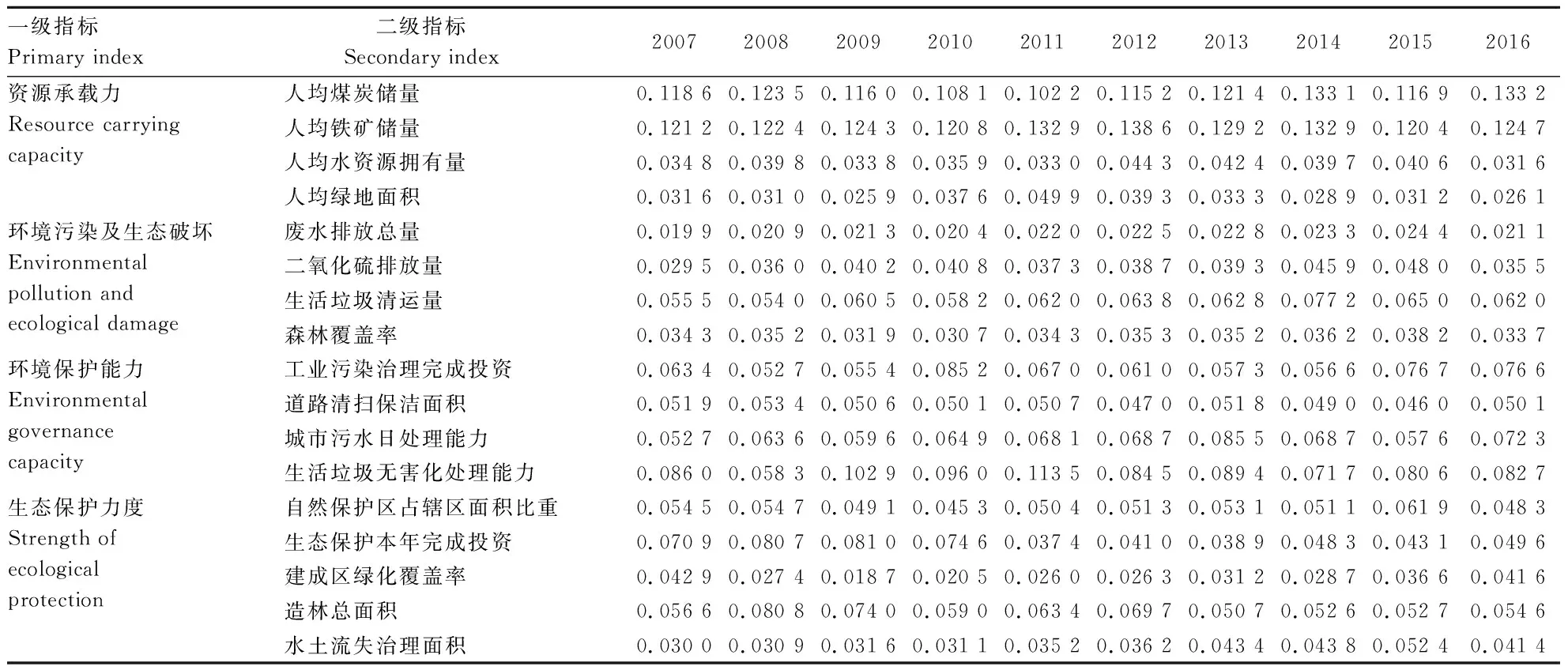

习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议时强调:“在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段过程中,污染防治和环境治理是需要跨越的一道重要关口”,生态环境建设一要“加大生态系统保护力度”,二要“打好污染防治攻坚战”。因此,本研究在考察生态建设水平的考察需从承载力和保护力两方面着手综合考量[10],故分别按照资源承载力、环境污染及生态破坏、环境治理能力和生态保护力度4个维度选取生态建设子系统评价指标17项。整合2个子系统共38项评价指标,构建长江经济带 “城镇化-生态建设”系统耦合指标体系如表1所示。

1.2 数据说明

数据来源于2008—2017年《中国国家统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及长江经济带其他各省市的统计年鉴。原始数据获取时,人口城镇化率为利用各样本省市城镇人口占省市年末常住人口的比率进行测算;人均煤炭储量和人均铁矿储量分别采用各样本省市煤炭储量、铁矿储量与年末常住人口之比。为统一数据尺度,对各项指标数据进行标准化处理,并参照张勇等[11]的方法,分别按各样本省份当年数据的最大、最小值作为上下限以计算功效值。

2 模型构建

2.1 耦合模型构建

设定“城镇化-生态建设”系统的综合序参量为Ui(i=1,2),其中,i表示2个子系统的序参量,Ui分别代表2个子系统对系统整体耦合的贡献度;Xij(i,j,n)表示第i个序参量的第j个指标,将其标准化的功效函数值表示为xij;λij则设为各项指标序参量的权重。故“城镇化-生态建设”耦合系统的综合序参量可表示为:

(1)

式中:功效函数值xij取值范围为[0,1],表示各项指标达到目标的满意程度,其具体公式根据xij发挥正功效与否有所不同。

设定αij与βij分别表示该系统稳定临界点序参量的上下限值,则

(2)

用C表示耦合度,U1和U2分别代表城镇化和生态建设2个子系统的综合序参量,可将城镇化与生态建设耦合模型定义为以下形式:

(3)

调节系数θ的设置目的在于更好区分耦合度与耦合协调度,一般情况下,2≤θ≤5。联系研究对象的实际情况,此处设置系数θ=4。

式(3)中,根据测算的 “城镇化-生态建设”系统耦合结果可划分为以下阶段:

1)C=0,表示城镇化-生态建设系统无关联且无序发展;

2)0≤C≤0.3,表示低水平耦合;

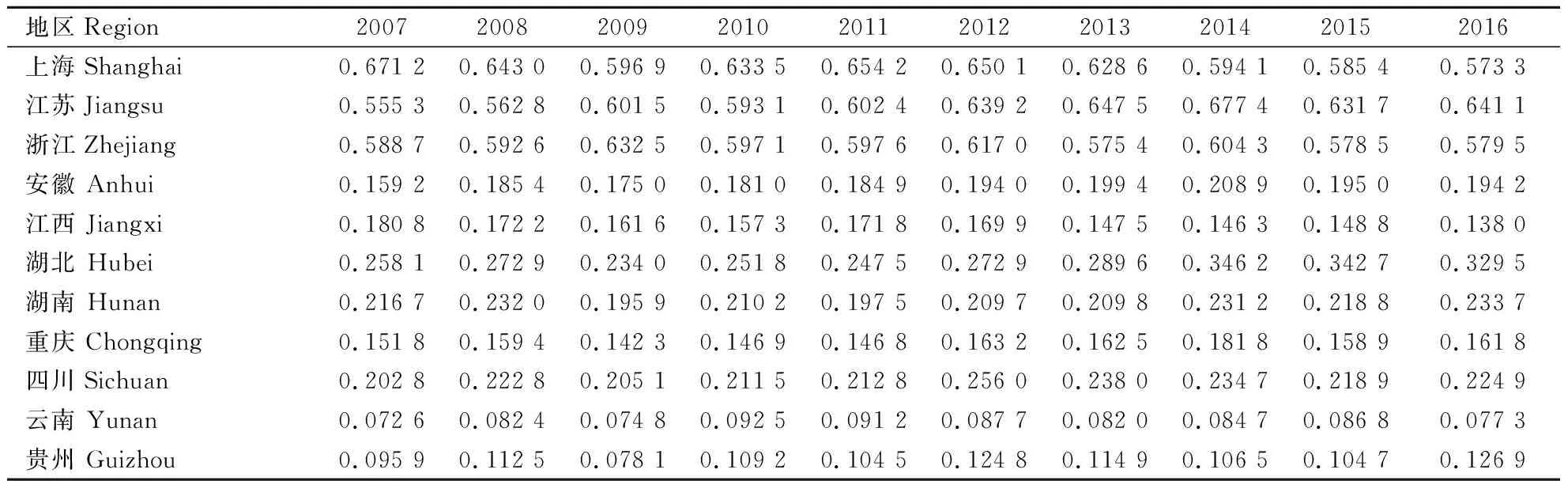

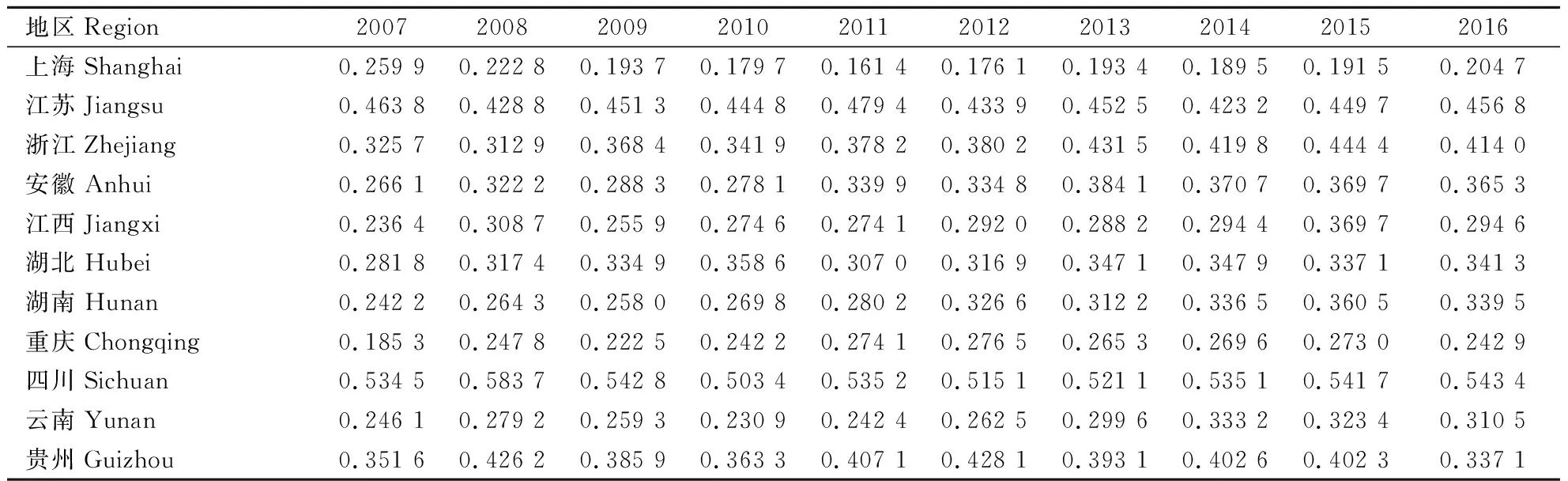

3)0.3 4)0.5≤C<0.8,表示磨合阶段; 5)0.8≤C<1,表示高水平耦合; 6)C=1,表示系统良性耦合共振。 系统耦合阶段不仅受2个子系统指标数据变化的影响,还会随政策、自然及政治等诸多外在因素而波动,甚至可能发生阶段退化。 耦合度的局限性决定其不能充分反映“城镇化-生态建设”互动的整体“功效”与“协同”效应,且当2个子系统序参量的贡献度均处于低位并接近时,甚至易出现耦合度偏高的“伪协调”现象。为此,本研究引入综合协调指数以强化耦合模型功能,由此产生的新模型称耦合协调模型。 设定T表示系统综合协调指数,即城镇化与生态建设互动的整体功效;U1和U2分别表示城镇化和生态建设2个子系统的综合序参量;而城镇化水平和生态建设水平的权重分别以a和b表示。本研究假设城镇化和生态建设对于各样本省市发展同等重要,故设定a=b=0.5。因此,综合协调指数可表示为: T=aU1+bU2 (4) 借鉴方创琳等[12]提出的耦合协调模型,本研究引入综合协调指数后的“城镇化与生态建设”系统耦合协调模型如下: (5) 式中:C表示耦合度,T表示综合协调指数,D表示耦合协调度。 同理,可将耦合协调度划分为以下4个阶段: 1)0≤D<0.3,系统耦合处于低度协调状态; 2)0.3≤D<0.5,系统耦合处于中度协调状态; 3)0.5≤D<0.8,系统耦合处于高度协调状态; 4)0.8≤D≤1,则表示系统耦合极度协调。 3.1.1 指标权重值测算 通过熵值赋权法分别对长江经济带城镇化子系统和生态建设子系统指标标准化后的功效值进行测算,得出长江经济带11个省市各项指标权重值如表2和表3所示。 表2 长江经济带城镇化子系统指标权重值Table 2 Index weight value for subsystem of urbanization in the Yangtze River Economic Belt 表3 长江经济带生态建设子系统指标权重值Table 3 Index weight value for subsystem of ecological construction in the Yangtze River Economic Belt 如表2所示,在长江经济带11省市2007—2016年城镇化发展水平的21项测度指标中,城镇单位就业人员平均工资、城镇居民人均可支配收入、城镇居民消费水平、社区卫生服务站数、规模以上工业企业R&D经费、技术市场成交额的权重值均达0.05以上,每单位建成区土地面积亿元产值、人均地区生产总值和艺术表演场馆机构数的权重值10年间在0.05左右波动。表明在城镇化子系统中,相对于人口城镇化与空间城镇化而言,经济城镇化、社会城镇化和文化城镇化3项一级指标对 “城镇化-生态建设”耦合系统的影响更显著。 表3展示了长江经济带11省市生态建设水平的17项衡量指标在2007—2016年的权重值。该值10年间基本保持0.05以上的指标有人均煤炭储量、人均铁矿储量、生活垃圾清运量、工业污染治理完成投资、道路清扫保洁面积、城市污水日处理能力、生活垃圾无害化处理能力和造林总面积。以上指标分别归属于资源承载力、环境污染及生态破坏、环境保护能力、生态保护力度4个一级指标,充分证明4个一级指标选择有效性。其中,环境保护能力项下指标权重值保持在0.07以上的二级指标比例较大,资源承载力项下过半数指标达0.5以上,故认为该2个一级指标对“城镇化-生态建设”耦合系统作用较为显著。 3.1.2 综合序参量测度与分析 在指标权重基础上,测算长江经济带城镇化子系统和生态建设子系统的综合序参量(表4、表5)。如表4所示,各样本省市城镇化子系统的综合序参量亦可按3个层次划分,且明显呈现出东高西低趋势。上海、江苏、浙江居高位,综合序参量值均高于0.5;湖北、湖南和四川居其二;安徽、江西、重庆、云南和贵州为第3层次。10年间,上海、江西城镇化综合序参量呈下降趋势,江苏、安徽、湖北、湖南和云南呈微升趋势,其他城市无明显趋势。 表4 长江经济带城镇化子系统综合序参量 Table 4 Comprehensive order parameters for subsystem of urbanization in the Yangtze River Economic Belt 如表5所示,各样本省市生态建设子系统的综合序参量大致可划分为3个层次。第一层次为四川、江苏和浙江,其值均高于0.4,其中四川省的值尤为突出;第二层次有安徽、江西、湖北、湖南、云南和贵州,其值处于0.3~0.4之间;第三层次为重庆与上海,且上海最低。从10年样本区间来看,上海的生态建设综合序参量呈微降趋势,安徽、浙江、江西、贵州、湖北和湖南大致呈微升趋势,四川、云南和江苏则无明显趋势。 表5 长江经济带生态建设子系统综合序参量 Table 5 Comprehensive order parameters for subsystem of ecological construction in the Yangtze River Economic Belt 综合长江经济带城镇化和生态建设子系统的序参量表,可以看出:第一,总体趋势而言,下游沿海省市的城镇化水平相对于内陆省市,存在显著优势,城镇化水平显现出东高西低的三层次过渡模式;而生态建设则不完全符合此规律。第二,长江经济带11省市中,湖北的城镇化与生态建设水平最为匹配,上海、江苏和浙江的生态建设水平相对本省市的生态建设较为滞后,而其他省市则表现为城镇化水平滞后于相应生态建设。第三,四川的城镇化水平并不低,甚至高于重庆、江西等省市,但仍不能与其生态建设水平相匹配,主要是因为其生态建设子系统综合序参量较高,为长江经济带之首。 利用耦合模型和耦合协调模型,依次测算各样本省市的“城镇化-生态建设”系统耦合度、综合协调指数及耦合协调度,分别如表6—表8所示。 表6 长江经济带城镇化-生态建设系统耦合度 Table 6 Coupling degree for system of “urbanization-ecological construction” in the Yangtze River Economic Belt 根据表6的数据,对2007—2016年间各样本省市“城镇化-生态建设”系统耦合关系的演变历程进行分析,可以看出:第一,浙江、湖北、湖南和重庆维持在高水平耦合状态,并相对稳定,可知该五省市的城镇化与生态建设水平的匹配程度较高;安徽和江西处在磨合阶段,且表现出多阶段波动特征;四川、上海、云南和贵州则处于颉颃及以下阶段波动,表明其城镇化与生态建设水平匹配程度低。第二,江西在10年间出现由高水平耦合阶段倒退至磨合阶段的现象。结合表4、表5可知,其主要原因在于生态建设综合序参量基本保持不变,而城镇化水平综合序参量呈逐年下降趋势,两子系统发展程度随时间推移而偏离,致耦合度下降。第三,上海一直处于低水平耦合阶段与颉颃阶段间波动状态,结合其个子系统综合序参量究其原因,主要是10年间上海的生态建设一直滞后于城镇化进程,导致2个子系统间脱节,耦合状态不理想。其余省市耦合度呈多阶段波动状态,分别以0.3、0.5和0.8为节点分为低水平耦合、颉颃、磨合和高水平耦合阶段。 表4—表6的耦合度测量结果表明,除湖北外,长江经济带普遍存在城镇化与生态建设水平不相匹配的状况,上海、江苏和浙江的生态建设滞后于其城镇化水平,而安徽、江西、重庆、四川、云南和贵州的城镇化水平滞后于生态建设,尤其是云南、贵州和四川的生态建设子系统综合序参量显著偏高。对子系统各指标细化分析发现,较高权重值集中度较高的一级指标是生态承载力与环境保护能力,可见云贵川三省的资源环境优势未得到最大发挥。 表7 长江经济带城镇化-生态建设系统综合协调指数 Table 7 Comprehensive coordination index for system of “urbanization-ecological construction” in the Yangtze River Economic Belt 如表7所示,上海、江苏、浙江和四川相对于其余省市,其综合协调指数较高,反映了这些省市的“城镇化-生态建设”系统整体功效较高,其他省市则偏低。此外,尽管表6显示重庆、湖南一直稳定在高水平耦合状态,但重庆和湖南的综合协调指数显著低于江苏、浙江和湖北。结合表8可知,重庆和湖南的系统耦合协调度有显著下降,并未达到高度协调状态。因此,重庆相对于江苏、浙江和湖北的系统耦合度存在“伪高”现象。 表8 长江经济带城镇化-生态建设系统耦合协调度 Table 8 Coupling coordination for system of “urbanization-ecological construction” in the Yangtze River Economic Belt 由表8可知,除贵州长期处于低度协调状态外,其他省市耦合协调状况相对较好,集中于中度协调状态及以上。其中,江苏、浙江、湖北基本维持在高度协调状态,上海、安徽、江西和重庆维持在中度协调状态,而四川和湖南10年间由中度协调升级至高度协调。另外,除上海、四川和贵州耦合协调度基本大于耦合度外,其他省市的耦合协调度小于耦合度水平。表明上海、四川和贵州的“城镇化-生态建设”系统整体功效为系统带来正协同效应,使得引入综合协调指数后的耦合关系有所优化;反之,其他省市的“城镇化-生态建设”系统整体功效带来负协同效应,在引入综合协调指数后,系统耦合协调度反而下降。 1)对长江经济带“城镇化-生态建设”系统耦合度影响更为显著的序参量包括生态建设子系统中的资源承载力和环境保护能力,以及城镇化子系统中的经济城镇化、社会城镇化和文化城镇化。一方面印证了在长江经济带城镇化建设中,单纯依靠人口集聚和空间扩散的传统城镇化模式在经济新常态背景下行不通;另一方面也表明国家提出的新型城镇化建设模式已初见成效,经济、社会和文化等因素在城镇化建设中的重要作用进一步显现。另外,资源承载力是推进城镇化和生态建设发展的物质基础,而环境保护能力则是城镇化建设和经济发展的重要支撑力量,在城镇化建设过程中注重生态保护意识和环境保护能力的提升,于2个子系统的综合指数增长都有着重要意义。 2)在长江经济带城镇化发展水平方面,长江经济带下游地区相对于中上游各省市,存在明显优势,东高西低的3级趋势显现。而生态建设方面,则未表现出该趋势。除湖北省的城镇化和生态建设水平较为匹配外,其他省市均存在两相脱节现象,表明长江经济带区域城镇化与生态建设发展水平匹配程度较低。尤其东部沿海省市走在城镇化建设前列,多以传统城镇化模式建设成效为基础,导致在城镇化水平飞速发展的同时,忽略了人口过度集聚和空间无序开发导致的环境污染和生态破坏的问题,故上海、江苏和浙江表现为生态建设水平相对滞后,未能跟上城镇化步伐。反之,云南、贵州和四川各省则表现为城镇化水平严重滞后于生态建设水平,主要原因在于长江上游省市的资源禀赋优势,可见上游省市的资源环境有待进一步开发利用,以促进城镇化水平的提升。综上所述,上游省市作为长江经济带脱贫攻坚的重点区域,亦是生态建设的重要屏障,是长江经济带城镇化建设和经济社会发展的后盾;而下游省市作为城镇化建设的先驱力量,对整个长江经济带城镇化建设的带动作用亦不可小觑。当前,破除长江经济带行政壁垒,构建跨省市、跨区位的多层次区域协调体系,建立并完善长江经济带城镇化管理综合协调机制和生态补偿机制是提高两子系统匹配度的重要途径。 3)江苏、浙江、湖北、湖南和重庆各省市基本稳定在高水平耦合阶段,而安徽、江西、四川、上海、云南和贵州各省市则在磨合及以下各阶段处于波动状态。结合耦合协调度分析可知,江苏、浙江、湖北和湖南一直保持高度协调,其他省市也基本位处中度协调状态,唯有贵州的协调度始终保持低位。另外,长江经济带中,大部分省市“城镇化—生态建设”系统功效对系统产生负协同效应,充分表明其耦合关系有待优化。因此,长江经济带城镇化建设须综合考量整体区域和各省市实际情况,具体问题具体分析,城镇化总体布局当兼顾经济效益与生态效益,城镇化进程当与生态建设相匹配、共进步,而不应顾此失彼。应当在科学、有序加快城镇化步伐的同时,通过统一规划布局,上中下游优势互补,提升公众的生态环保意识,完善长效环保投入政策,改善两子系统耦合关系,促进长江经济带新型城镇化建设与生态建设协同发展。2.2 耦合协调模型构建

3 实证分析

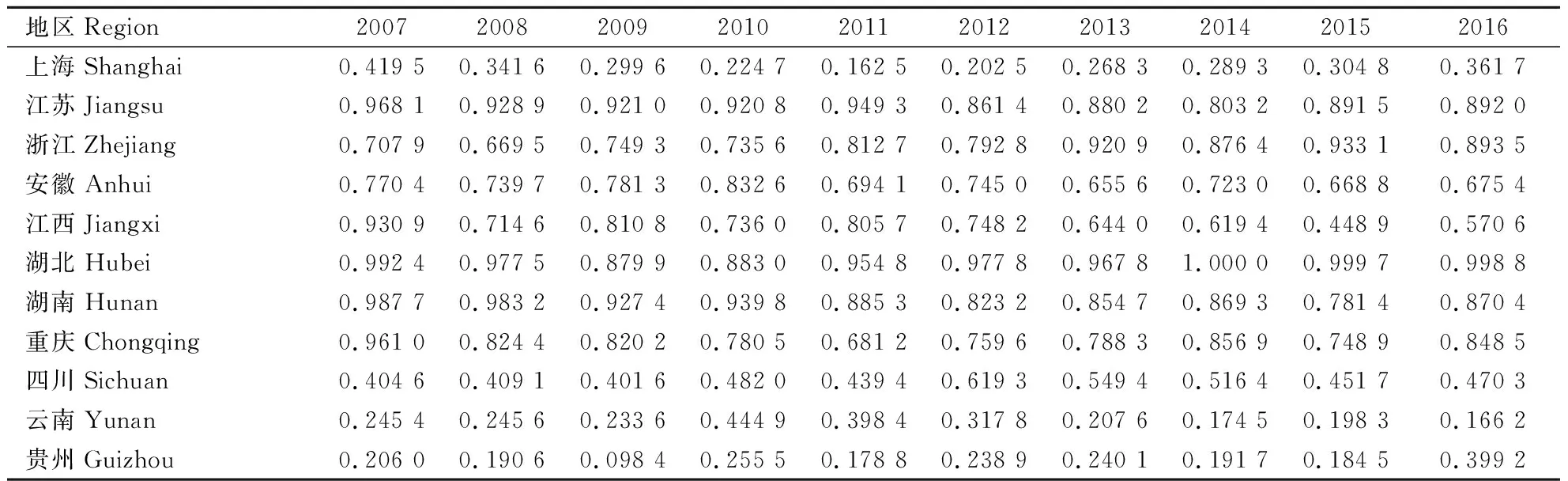

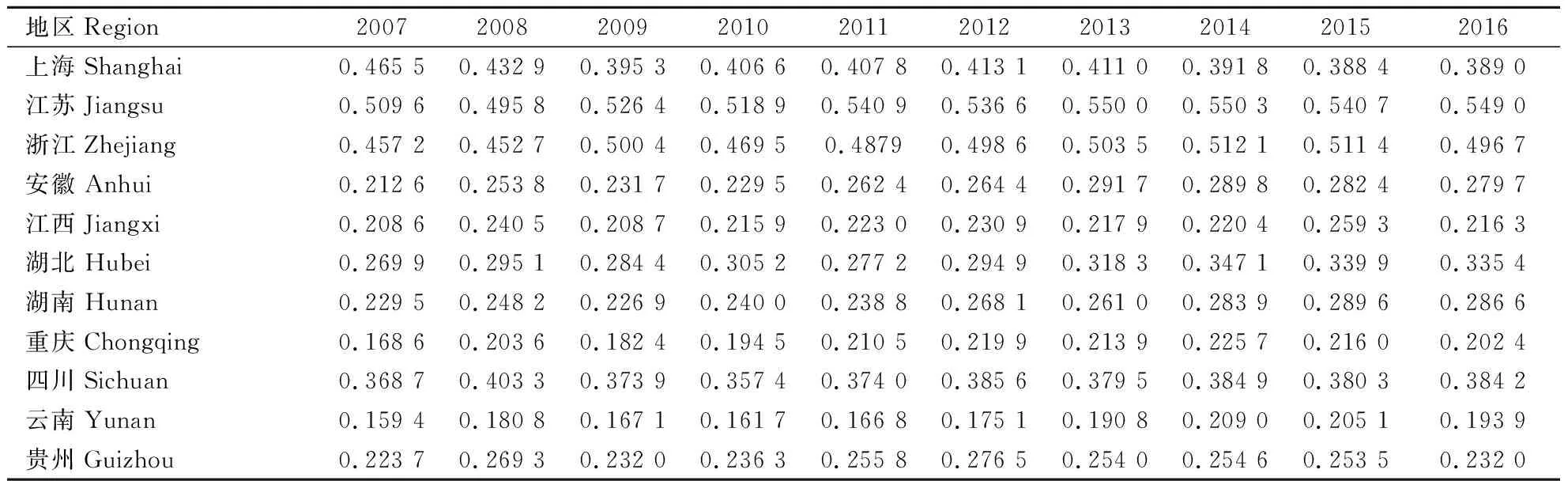

3.1 系统综合序参量评价

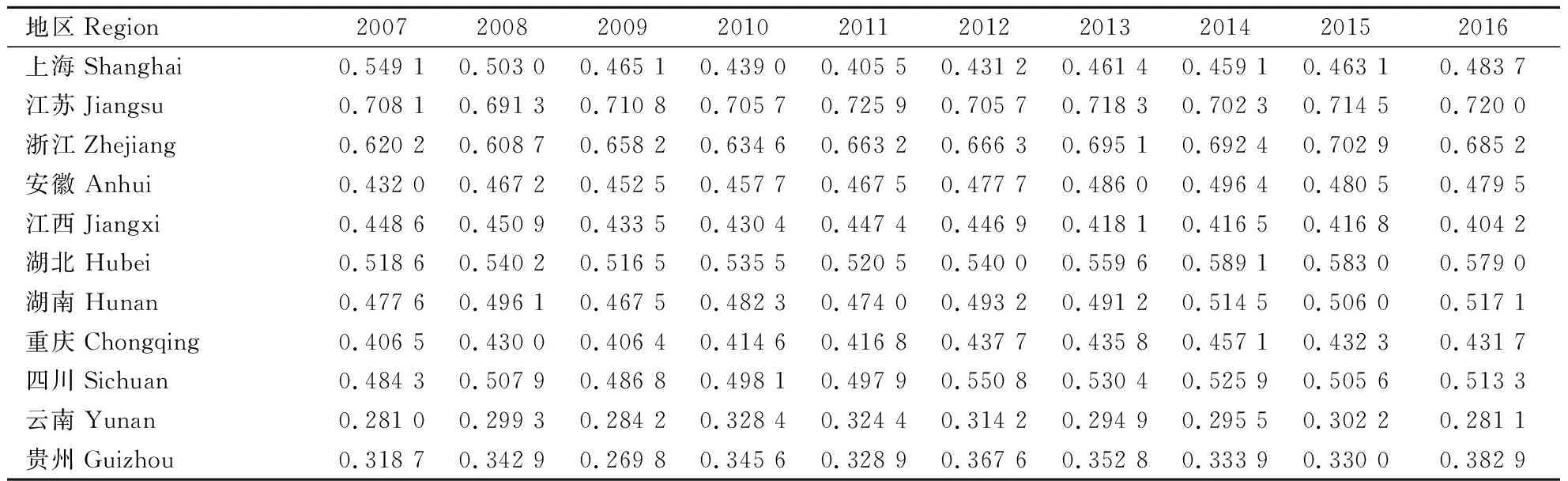

3.2 耦合程度测度与分析

4 结论与讨论