“不死性”:直面死亡的精神性

——试论灾难电影中的死亡美学

2020-05-23◆秦琼

◆秦 琼

一般来说,灾难电影的叙事动力主要来自于对死亡的恐惧及克服。在电影史上,无论是《泰坦尼克号》中的冰山,《2012》中的极端气候变化,还是《侏罗纪公园》里死而复生的恐龙,乃至《中国机长》里破裂的挡风玻璃和《一九四二》中的饥荒,作为重要的叙事背景,灾难总是因其突发性、不可控性而不可避免地带来死亡。在这个过程中,人类如何面对灾难带来的死亡恐惧、平安度过灾难、重建生活秩序,不仅是一个影像的视觉呈现过程,更可以反映出人们如何看待死亡。

美国学者莫·亚克沃曾把灾难片分为八大类:自然界的袭击、宇宙飞船、城市崩塌、怪物、劫后幸存、战争、历史题材和戏剧性题材。虽然内容各有侧重,但通常“灾难片的基本形象还是灾难……这一类型的特点更多的是在于它的威胁性的和可怖的基调,而不是它的形象”。[1]从他的论述中可以看出,与其说灾难片是一种独立的电影类型,不如说灾难作为一种元素“嵌套”进了诸如科幻片、战争片、历史片等类型中。当我们从这个角度来审视灾难电影时,就越发能够感受到灾难的可怖性——在天灾人祸面前,一切都将陷入死亡的恐怖中。

一、灾难电影中的死亡书写

在灾难电影里,死亡绝不止于个人的死亡,而总是会与人类的理性精神、道德伦理、科技异化乃至地缘政治相关,死有其独特的意义和价值。

(一)死亡的隐喻

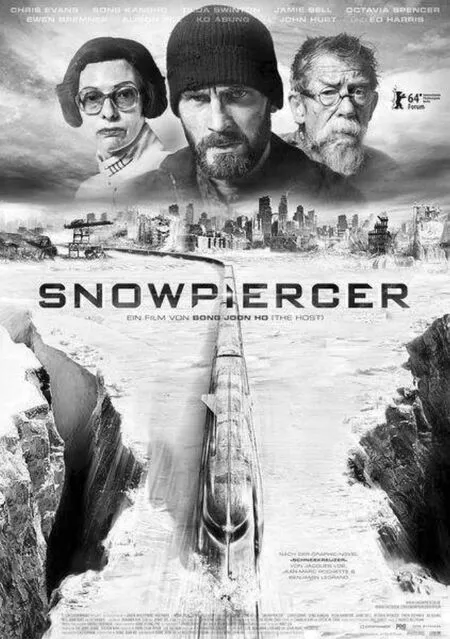

在当代的灾难电影中,有一部分格外关注自然灾害对人类生命的戕害,如《传染病》《铁线虫入侵》《汉江怪物》《雪国列车》《流感》《一九四二》等。在这些电影里,自然气候的变化或病毒入侵,导致了人类的集体大规模死亡。幸免于难的人,终日挣扎在随时可能死亡的恐怖中,导致社会秩序的大溃散。在这些电影里,气候剧变和病毒肆掠只是造成人类死亡的原因之一,它们更加关注的是阶层压迫、官僚体制、科技异化和政治、军事势力对人类社会的侵蚀。

在韩国电影中,美国作为重要的“他者”意象,成为承载当代韩国社会民族情绪的重要出口,在灾难电影《汉江怪物》《铁线虫入侵》《流感》里也不例外。这几部电影虽然对灾难的起源给予了不同的诉说,但都无一例外地将美国刻画为不顾韩国民众生命安全的外部势力。《流感》中的美国司令官及其韩国代理人,甚至直接下令屠杀无辜平民。而在《传染病》《雪国列车》《2012》等电影中,以医药公司和头等舱乘客为代表的社会阶层,则是造成底层平民无辜枉死的帮凶。而《一九四二》中日军侵华和国民党统治的大背景下,饥馑、侵略和腐败的官僚体制共同剥夺了几百万人的生命。尽管它将叙事空间放置于70多年前,但《一九四二》对于落后的国民性、前现代的社会治理问题的直观揭露,对当代依然具有镜鉴意义。

通过建立外部势力或是映射社会现状,这些灾难电影将死亡作为反观现实的一面镜子。是什么造成了死亡?是强权政治、落后的社会治理水平以及利欲熏心的特权阶层对平等的生命权的漠视。

(二)像“人”一样直面死亡

还有一部分灾难电影则将焦点集中于“人”的死亡。在这些电影的叙事中,人们可以清楚地看到人类的理性和道德伦理,填充了死亡的意义空间,最终呈现出像“人”一样死去的话语结构。

《我是传奇》《首尔行》《釜山行》《惊变28天》都将“病毒”作为叙事的核心。在这几部电影里,染上病毒的人无一例外地异化为行尸走肉,丧失了人的一切社会关系和精神,始终停留在低层次的行为模式,如“撕咬”以及原始本能“进食”。在《世界大战》《异形》系列电影里,外星人对地球的入侵造成了全球性的灾难。在这些电影里,外星人总是与低等动物或吸血鬼“德库拉”有“家族类似性”,它们那蟑螂(章鱼)一样的躯体,主要用于吸食或啃食地球人。作为地外高级文明,外星人降临地球的动机就是杀戮,因此在地球人的价值观里,它们的文明也就无半分文明可言。此外,这些电影里危机的化解也总是与人类的团结一致、奉献和牺牲密切相连,因此也就暗含了一种理念:即使外星人拥有宇宙间最高级的科技文明,但在情感、道德和艺术的领域,地球人是独一无二的。

《1942》

《雪国列车》

还有一类灾难电影在书写人类的死亡上意义重大。在这些电影里,人类的情感是重要的歌颂对象。“人是注定要死的生物,但与其他生物相比,他的伟大之处在于他负责地接受了他的人的身份,在于他面对死亡能迸发出无限的道德力量。”[2]《泰坦尼克号》作为电影史上最著名的灾难电影,主要通过歌颂爱情来书写死亡的意义空间。在泰坦尼克号上,人们的身份、财富、权力存在着鸿沟,但惟有爱情是跨越阶层和生死的。《汉江怪物》则突出了亲情可以激励人直面死亡。《世界大战》《我是传奇》则将边缘人的自救与家庭关系的修复作为克服死亡恐怖的关键。在这类电影里,灾难终止了正常的社会生活,同时又蕴含着新生的契机,获得了爱情、修复了亲情也就战胜了死亡。

(三)救赎与救援

在灾难电影里,如何度过灾难、克服死亡是最重要的叙事动力之一。人们主要通过赋予灾难以特殊的意味,或者是将其作为体现社会治理水平的载体,在讲述人们如何实现自我救赎或集体救援的过程中,推动叙事。

在《后天》《2012》《流浪地球》等电影中,气候变化引起的洪水是人类共同面临的问题。《2012》直接借用了“诺亚方舟”的躯壳,在它的叙事中,人类破坏生态导致全球性的洪水。这种处理消解了宗教故事中超自然的上帝,于是人类的一切自救行为,都不再是宗教意义上渴慕彼岸的救赎,而是在现代科技理性主导下种族和文明的自我救赎。《流浪地球》中的地下城和领航员空间站也是如此——人类不仅要拯救自己,还要拯救自然。在面对木星引力过大而造成地球解体的困境中,人类既服从宇宙规律又利用宇宙规律,成功地解除了地球文明的危机。在这种设定中,没有神仙或上帝,也没有超越自然的绝对精神,只有人的自我保护、自我创造和自我救赎。

在《唐山大地震》《一九四二》中,自我救赎则主要是心灵层面的。因只能选择救一个孩子,元妮和方登终生未能走出地震的阴影,在苦行僧式的自我惩罚、刻意放纵的生命历程中,母女关系逐渐破冰,并最终实现心灵层面的和解。《一九四二》中的老东家,则在大饥荒中实现了从财主向灾民到人的蜕变。在电影的叙事里,灾难被置换为人生的“苦难”,成为老东家参悟人生的必要过程。

还有一类灾难电影则着力叙述集体的救援,大力刻画灾难中的人物群像,且大多改编自真实事件,因此就具有浓厚的现实主义倾向。如《中国机长》《烈火英雄》《惊涛骇浪》《惊心动魄》《惊天动地》《紧急迫降》《爬满青藤的木屋》《特急警报333》《危情雪夜》《生死大营救》等国产灾难片。“长久以来,中国灾难电影承续的是中国革命历史题材电影的美学精神。革命历史题材中的敌人改换为风暴、地震、海啸、冰雪等灾难。”[3]在这些电影中救援是主线,灾难往往被处理为“敌对势力”,对社会秩序和人民群众的集体利益具有破坏力量。如以“非典”为背景的《惊心动魄》,讲述的是在一辆高速行驶的火车中,追查一个蓄意逃离的非典病人。铁路公安和医护人员不断动员火车上的乘客,联合起来排查出潜藏的发热病人,最终确保了全体乘客的安全。在这种叙事逻辑中,灾难电影里常见的火灾、水灾、传染病等成为与“阶级敌人”同义的概念,必斗争到底。而在救援的过程中,国家力量的象征势必要被突出,这就使得电影在表达方式上具有浓郁的歌颂色彩,从而丧失了部分的反思性和批判性。

二、“不死性”:是什么与为什么

通过以上分析我们可以看到,尽管灾难电影是直面死亡的,但却并不以表现死亡为终极目标,而是要通过书写死亡的意义空间,来使得人类的必死具有一种“不死性”。

什么是不死性呢?作为自然界中的一分子,人是必死的。在与飞禽走兽的死亡对比中,只有人的死亡是一个问题。对于动物而言,它们既意识不到死的不可避免性,也就意识不到死的可怖性。“死永远不是将其意义给予生命的那种东西。相反,它正是原则上把一切意义从生命那里去掉的东西。如果我们应当死去,我们的生命便没有意义。”[4]对于人类而言,如果死是一种必然,那么人生的价值和意义何在?人们的一切情感和行动,无非都是离死亡更近一些。古今中外的先贤们都讨论过死亡问题,以图解除人对死亡的恐惧。正如叔本华所说:“所有的宗教和哲学体系,主要即为针对这种目的而发,以帮助人们培养反省的理性,作为对死亡观念的解毒剂。各种宗教和哲学达到这种目的的程度,虽然千差万别互有不同,然而,它们的确远较其他方面更能给予人平静面对死亡的力量。”[5]

在解释死亡的问题上,尽管人们的看法不一,但基本上都极少将死亡看作是一个单纯的自然现象,而是从宗教、道德伦理、理性主义等方面做出了探讨。也就是说,人们认为死亡意味着肉体的消亡,但在这肉体消亡的背后,一定还存在着使死亡超越其他自然现象的东西,这种东西就是“不死性”。

古希腊哲学家柏拉图在论述“理式”时认为:只有灵魂可以回忆出最高理式,于是也就将死亡一分为二,造成了肉体和灵魂的对立。在他的思想中,“理式”是超越世间万物的,只要“理式”存在,灵魂就不死。基督教神学家用不死的上帝来论证死亡的不死性,死亡被神化;人有原罪只有尽力赎罪,死后灵魂才能进入彼岸。而佛教则用“众生皆苦”和“因果轮回”来解释死的必然性和死后的去处。随着神学式微,人们逐渐认识到作为个体的人会死,但是作为“种”的人不死。17世纪,伴随着资产阶级的崛起,世俗世界的力量开始取代神学,并从理性精神的角度对“不死性”再度予以确认:世上的一切都值得怀疑,唯有“思”是确定的。黑格尔区分了自然死亡和自杀,在他看来只有人敢主动去死,一个不怕死并敢于去死的人也就彻底超越了死亡。“正是人自愿地接受在为了纯荣誉的斗争中的死亡危险,人才第一次出现在自然世界中;正是甘心死亡,通过语言揭示死亡,人才最终到达绝对知识或智慧,从而完成历史。”[6]费尔巴哈则认为死是人的本质属性,“愿意一死”正是人和动物的区别,“正是因为我们明天就要死去,所以,我们不愿意在今天就大吃大喝,直到死了为止;正是因为我们不会永远活下去,所以,我们不愿意……在‘吃喝嫖赌,杀人放火’中虚度年华,不愿意由于愚蠢和恶行而使我们的生活更为苦恼。”[7]正因为死是人的本质属性,因此在“赴死”的过程中恐惧也就是无谓的了。而在儒家思想那里,死还具有道德伦理的特质,而总是与“仁”“义”相连。

不论如何看待死亡,不可否认的是,人们普遍存在着对“不死性”的乐观期待。当这种期待进入到文艺作品中时,它必然要有所投射。作为人类精神的产物,文艺作品本身就是超越时空长存不灭的,它们大多也不避讳死亡,甚至还将其作为一个审美的观照对象,并把对人性、人生、自然和宇宙的思考投射其中。电影也不例外。

相较于哲学思索,灾难电影中的不死性更加复杂,它既包含了对人类理性精神和情感世界的真诚赞美,又有对人类种族地位的绝对自负,还有对地缘政治和体制的讽刺,更有对集体主义和国家力量的“崇高”化。因此,灾难电影中的“不死性”是融合了多种诉求的复杂产物,它是预设的——“不死性”是第一位的,一切叙事都将围绕它而展开。

“生命的意义不在高处,不在彼岸;生命的价值就是生命本身,无须拒绝理性化精神的拔高与粉饰。”[8]无论出于什么样的理念和立场,“不死性”都暗含着对个体生命权利的漠视。当它从哲学思考、社会意识、文化传统的层面进入文艺作品中时,这种漠视往往为宏大的叙事所掩盖。例如,在《2012》和《流浪地球》中,迫于种族繁衍的压力,人类不得不通过抽签或购买船票的方式得到生存的机会,而全球一半的人则无助地死于天灾中。在《泰坦尼克号》《一九四二》等电影里,则用人性的温情来掩盖救灾不力导致的更多的死亡。《传染病》《流感》在解释流行性疾病的来源时,更是明目张胆将其置于东方—西方、现代—落后的二元语境中,将矛盾对准中国和东南亚的异域想象,而对因体制和特权阶层造成的平民的大规模死亡则一笔带过。《惊心动魄》里更是将非典病人异化为“敌人”,赋予全片谍战片的意味,忽视了疾病对个体生理和心理的双重摧残。实际上,与原生灾难相依并存的,往往是人道主义灾难。

“死亡总只是自己的死亡。”[9]无论赋予死亡以什么样的意义,在人类所有的经验中,死亡永远是最不可能共通的一种经验。“这种对于死亡的审美是一种人类共同的集体无意识,在艺术中反复欣赏死亡是一种人类拟定的心理契约。”[10]对于一个社会而言,掌握了死亡的“不死性”也就等于战胜了死亡。作为直面灾难和死亡的片种,当灾难片中掺杂了过多的考量和理念时,它就丧失了真正的价值和批判性——仅仅在银幕上呈现灾难、打败灾难,而缺乏对人和自然的关系、体制、社会结构、治理水平和生命权真正深入的思考,那么这种胜利就永远只能是象征性的,永远也不能为现实世界带来更多裨益。

注释:

[1][美]莫·亚克沃:《地毯里的臭虫 :论灾难片》,齐颂译,《世界电影》,1990年第3期。

[2]段德智:《西方死亡哲学》,北京大学出版社2006年版,第68页。

[3]林铁:《〈唐山大地震〉与国产灾难电影美学的转型》,《新闻界》,2010年第 5期。

[4]萨特:《存在与虚无》,陈宣良等译,三联书店1987年版,第690页。

[5]叔本华:《爱与生的苦恼》,金玲译,中国和平出版社1986年版,第149页。

[6]柯耶夫:《黑格尔导读》,姜志辉译,译林出版社2005年版,第642页。

[7]荣震华、李金山译:《费尔巴哈哲学著作选集》(上卷),商务印书馆1982年版,第395页。

[8]储诚喜:《“上帝之死”与“人之死”——从黑格尔到福柯的“死亡哲学”辨析》,《云南大学学报》(社会科学版),2007年第4期。

[9]海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,三联书店1987年版,第317页。

[10]崔菁菁:《国产灾难电影流变与大众审美趣味》,《电影文学》,2018年第10期。