“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的构建

2020-05-22林雨,袁莉

林 雨 ,袁 莉

(1.湖南工业大学,湖南 株州 412007 2.衡阳师范学院南岳学院,湖南 衡阳 421008)

“互联网+”时代的到来,为地方本科院校学生教育管理带来挑战和机遇。本文立足于“互联网+”时代,对地方本科院校学生教育管理创新进行审视,旨在构建地方本科院校学生教育管理生态系统,坚持以生为本、三全育人,充分发挥“有利学生健康成长成才”的生态功能,促进地方本科院校的应用型人才培养。

一、地方本科院校学生教育管理工作的基本现状

(一)“互联网+”时代对学生思想学习生活的影响调查

2019年6月-10月,以衡阳地区南华大学、衡阳师范学院、湖南工学院3所地方本科院校为例,采取问卷调查、实地考察和访谈等方式就“互联网+”时代对学生思想学习生活的影响”进行了调研,发放学生调查问卷1500份、教师调查问卷150份,访谈30人。结果显示,互联网在大学生中的普及率达到了100%,其中91.33%的大学生选择手机作为常用的上网设备, 58.12%每天上网5小时以上,而用于学习的时间占上网总时间不到百分之三十的有55.56%,用于学习的时间占上网时间百分之五十以上的仅有5.56%。调查数据还显示,大学生使用互联网的用途按频度排序依次是交友聊天、游戏娱乐、学习查资料、浏览新闻;80.22%的大学生认为上网有利有弊, 56.56%的同学认为聊天、游戏等网络行为严重影响学习;33.33%的大学生有上网受骗、遭遇网络暴力的经历。由此可见,“互联网+”时代给大学生的学习生活提供了便利和丰富资源,也严重影响学生的思想、学习和生活。

(二)地方本科院校学生教育管理现状调查

在“互联网+”时代对学生思想学习生活的影响调研的同时,对地方本科院校学生教育管理模式、现状等也进行了考察、调研。结果显示,地方本科高校非常重视学生教育管理工作,特别是面临“互联网+”时代,各高校均调整了学生教育管理思路,加强了学生教育管理队伍的力量,取得了较好的成效。但也存在一些问题,主要有:一是学生教育管理主体不明,重同质化教育管理,轻个性化指导。[1]有的高校以辅导员、班主任为主体,立足学生需求与问题开展教育管理活动;有的高校以学工队伍建设为主体,实现“学校-院系-班级”三级资源的协调和联动,构建三级联动教育管理机制,但都没有以生为本,实行差异化;二是内容方法陈旧,重说教式、轻师生双向互动。在传统的学生教育管理中,大学生行为规范的形成主要依靠规章制度的强制约束、以及教育管理者通过“面对面、说教式教育管理”引导学生内心的道德自律来实现,而“互联网+”时代,网络放大的自由和无序打破了这两者之间的统一,制度的强制力量被削弱,“面对面、说教式教育管理”更是苍白无力;三是学生教育管理形式单一,重学工部门教育管理,轻其他各部门的协同配合。较多高校认为学生思想教育工作就是学工部门的事情,以致学校上下级及各部门之间较缺乏沟通,同级部门之间的协作力度不够,进行学生教育管理工作时资源共享不够,效率低下;四是学生教育管理效果不明显,重事后控制、处理,轻事前干预、预防。调查中发现大部分高校均有较完整的教育管理应急机制,可以灵活应对突发事件,以及对危机进行干预和处理。但是,在现实中,被调查的几所地方本科院校均发生一起或几起程度不等的学生安全责任事件,不过,得到及时控制和处理,没有造成严重影响和后果。

二、“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理工作困境的影响因子分析

(一)“互联网+”时代,给地方本科院校学生教育管理工作带来的冲击和挑战

1.互联网特点给学生教育管理工作带来新的挑战。“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”[2]。“互联网+教育管理”即学生教育管理融合移动互联网、大数据、云计算、物联网与人工智能等新技术,对大学生教育管理的信息进行收集、加工、传递、控制、反馈,具体包含学生层面的互联网+学习、互联网+生活,教育管理者层面的互联网+教育、互联网+管理。随着“互联网+”渗透进教育领域,其“空间虚拟化、开放式,信息海量化、多元式,传播互动化、病毒式”特点给学生教育管理工作拓宽了空间和途径[2],也带来新的挑战:色情暴力游戏、网络传销赌博等网络垃圾的负面影响;网络高利贷、网络诈骗等引发校园安全问题;虚假信息、泄露隐私、人肉搜索、人身攻击等网络暴力行为;历史虚无主义、新自由主义、消极颓废思想等西方意识形态对大学生日益渗透,这将严重造成大学生的价值偏离和行为失范。

2.社会不良风气持续冲击学生教育管理工作。“互联网+”背景下,利用互联网的“虚拟空间、海量信息、互动传播”特点,较多的社会不良风气如功利思想、炫富行为、拜金主义、享乐主义、个人主义等充斥整个网络,大学生作为网络的原住民,必将受到这些不良风气的包围和侵蚀,严重影响学生的自控意识、价值取向和鉴别能力,直接冲击学生教育管理工作,造成学生教育管理工作的困境。

(二)地方本科院校学生的自身思想特点增加了教育管理难度

1.独立自主意识、权利意识强,自控能力不足。独立性是大学生综合素质一项重要体现。通过调查了解到,这些学生大多喜欢独立思考,处理问题果断,不希望别人干涉自己的决定;同时,他们知识结构水平较高,维权意识强烈[3];熟悉基本法律常识,能够规范自己的行为和习惯;但是,大多数学生还没有树立健全和牢固的自律意识,面临“互联网+”的冲击,表现为自制力缺乏,自控能力严重不足。

2.以自我为中心、认知情绪化,鉴别能力不足。通过调查了解到,这些学生学习努力,成绩较好,综合素质较高,但多为独生子女,较少接受劳动教育,加上学习生活的网络化,容易造成学生的假性成熟,渐渐以自我为中心、认知情绪化[4],对网络、社会不良信息和诱惑的鉴别能力不足。

3.网络虚拟依赖、价值多元化,社交能力不足。大学生处于“三观”发展和成熟的关键期,“互联网+”时代,很容易受海量信息中多重价值观的影响;在人际交往方面,由于情感和意志不稳定,过度使用新媒体,从而较多依赖网络,在虚拟世界找到自我满足感,造成现实生活中的社会交际能力下降。

(三)地方本科院校学生教育管理队伍的素质和能力不足影响了教育管理效果

1.学生教育管理队伍的文化素养与“互联网+”时代学生教育管理要求不匹配。学生教育管理队伍主要包括学院的相关行政领导、辅导员、教学秘书、班主任以及学生干部等,他们的学历文化背景不同,基本文化素养也存在较大差异;加上平时的事务性工作较多,少部分教育管理者对职业缺乏热情,学习的动力不足,学习兴趣缺乏,因而忽视了对自身文化素质的培养和提高,难以与“互联网+”时代学生教育管理的新要求相匹配。

2.学生教育管理队伍的服务水平和意识与“互联网+”时代学生教育管理要求不相适应。现行学生教育管理模式中,学生教育管理队伍的服务水平和意识不强。面对“互联网+”时代学生教育管理的新要求,渐渐表现出与之不相适应,比如政治辅导员作为学生教育管理队伍的主要力量,有的在工作中仅仅作为学校与学生之间的传声筒,有的想当然地将自我定位为管理者,认为学生管理工作就是管理学生,缺乏服务意识,基本没有根据学生的个性特点、差异需求开展相应的思想教育。

3.学生政治辅导员的职业能力与“互联网+”时代学生教育管理要求有差距。由于辅导员队伍来源的多元化,大部分没有进行系统的思想政治教育专业的学习,再加上参加工作的时间有限,理论联系实际不够,以致政治敏锐性不强、职业能力不足,面临“互联网+”的冲击和机遇,对有效信息把握不准确,对学生的价值引领有待加强。

三、“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的构建

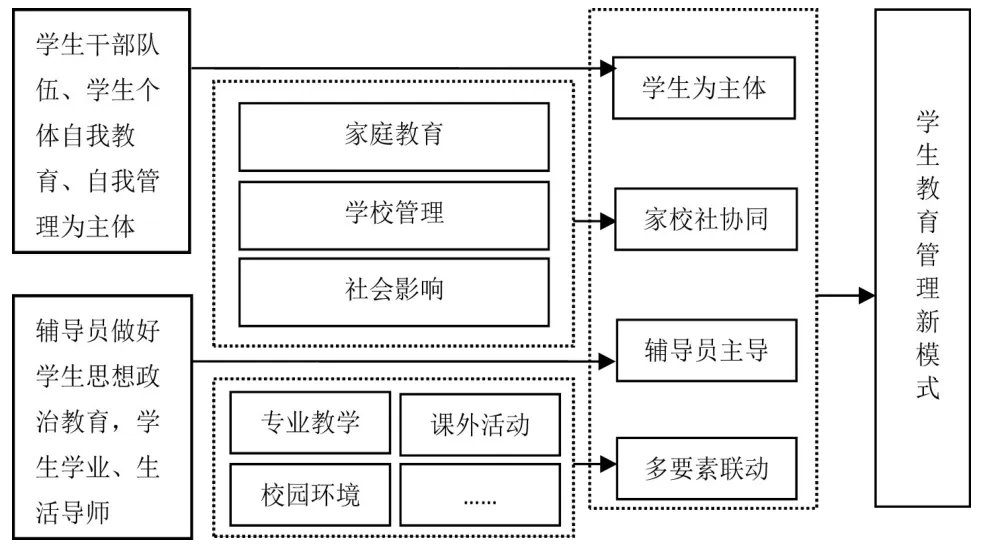

(一)建立“学生为主体、辅导员主导、家校社协同、多要素联动”的学生教育管理新模式

1.“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式制约因子及其模型。通过对相关教育管理专家访谈,选取“学生自身、管理队伍、家校社协同、教育环境”等因子为“创新教育管理模式、促进学生成长成才”的主要制约因子;结合专家的“因素重要性评判”,即两两比较“主要制约因子”的重要性,利用AHP法[5],建立“学生教育管理新模式制约因子两两比较量化判断矩阵”,求出各因子的权重,然后确定各因子在教育管理新模式中的“主体”“主导”地位和作用。

其中,“学生自身”因子是指以生为本,主要考虑学生本身的自我管理、价值取向、鉴别能力等自身素质对学生教育管理的影响。“管理队伍”因子主要考虑以政治辅导员为代表的学工队伍的文化素质、服务水平、职业能力等对学生教育管理的影响。“家校社协同”因子主要考虑家庭教育、学校管理、社会环境等领域对学生教育管理的影响。“教育环境”因子主要考虑专业教学(含思政课程和课程思政)、课外活动、校园环境、安全保卫等外部要素对学生教育管理的影响。

表1 教育管理新模式制约因子两两比较量化判断矩阵

从上表可以看出,教育管理新模式制约因子“学生自身、管理队伍、家校社协同、教育环境”的权重为“0.5247,0.2435,0.1310,0.1008”。其重要程度排序依次为:学生自身、管理队伍、家校社协同、教育环境;其中“学生自身”因子权重最大,在教育管理新模式中,学生是教育管理的对象,也是“三自教育”的主要参与者,因子最为重要,应为主要作用、处于“主体”地位;“管理队伍”因子次之,起“主导”作用;“家校社协同”因子权重也较大,说明家庭社会学校三领域的协同教育管理非常重要;“教育环境”因子尽管权重最轻,但不可或缺,专业教学(含思政课程和课程思政)、课外活动、校园环境、安全保卫等外部要素相互联动,在教育管理新模式中起到隐形教育管理的重要作用。

2.“互联网+”背景下地方本科院校“学生为主体、辅导员主导、家校社协同、多要素联动”的学生教育管理新模式。互联网+背景下地方本科院校“学生为主体、辅导员主导、家校社协同、多要素联动”的学生教育管理新模式是指在互联网+背景下,以学生为主体地位(学生干部队伍、学生个体自我教育、自我管理为主体)、辅导员发挥主导作用(辅导员做好学生思想政治教育,学生学业、生活导师)、推动“家校社”三领域协同教育(家庭教育、学校管理、社会环境等三领域)、促进多要素联动(专业教学、课外活动、校园环境、安全保卫等多要素),构建新型地方本科院校学生教育管理体系,形成稳定的学生教育管理生态系统。

图1 互联网+背景下地方本科院校学生教育管理新模式

(二)“互联网+”背景下地方本科院校创新学生教育管理的基本策略

1.“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的核心是坚持“以生为本”教育管理理念。“以生为本”的内涵是“以学生为本,彰显学生主体地位;以生命为本,发挥学生主体作用;以生长为本,促进学生全面发展。”[6]“互联网+”时代, “以生为本”的教育理念是新型学生教育管理体系的核心,即根据《教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)要求,以全体学生作为教育管理活动的出发点和落脚点,坚持“学生的主体地位”,发挥“学生的主体作用”,学校贯彻“全员育人、全方位育人、全过程育人”思想,引领学生树立正确的价值观,积极创新和参与校内外各项实践活动,充分激发其主观能动性,让学生体会到自我的价值,发掘自身的潜力,实现全面发展。

2.“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的根本是教育管理队伍专业化。2017年,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出,“高校思想政治工作队伍和党务工作队伍具有教师和管理人员双重身份,要纳入高校人才队伍建设总体规划,形成一支专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的工作力量。”[7]面临“互联网+”带来的机遇和挑战,实现教育管理队伍的专业化是创新教育管理模式的根本;因此,地方本科院校要加强教育管理队伍的培训、培养,建立队伍建设长效机制,转变教育理念,在提升文化素养、专业知识和服务水平的同时还要具备较高的媒介素养,能熟练地掌握“互联网+”技术,并运用到学生的教育管理中去,发挥学生教育管理的主导作用,促进新型地方本科院校学生教育管理体系的构建。

3.“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的关键是“家庭学校社会”协同教育管理。高校学生教育管理的创新发展离不开社会环境、家庭教育的支持和参与。“互联网+”时代具有高度开放性的特点,为高校学生创造了更加开放的社会环境。政府是社会公共事务的管理者,要建立健全互联网管理制度,大力遏制、过滤网络的不良信息,净化网络环境;要充分利用各级政府网站、微信、移动终端、报刊杂志、新媒体等平台,宣传推广学生思想政治教育管理的创新典型,协同学校创新学生教育管理。大学生思想观念和行为方式形成的主要影响来自家庭教育。因此,“家庭教育、学校管理、社会环境”三方协同是创新学生教育管理模式的关键因子。

4.“互联网+”背景下地方本科院校学生教育管理新模式的重要内容是教育管理载体和环境等多因素联动。在载体的“中介”作用下,发挥载体承载教育内容与主体之间的强关联性,使教育内容向载体渗透,或隐含载体之中直接作用于人的思想渗透,让受教育者不知不觉地接受教育内容的影响,受到感染和熏陶,并内化为自身的行为。[8]大学生教育管理载体主要是指专业教学、课外活动等,教育管理环境是指校园环境、安全保卫等要素。加强校园环境建设、加强橱窗标语管理,将大学生思想政治教育内容渗透到校园建设、安全宣传以及其他传媒的管理活动之中;加强思政课程建设,更加注重课程思政,在专业课教学、第二课堂,在党团支部、班级社团、学生社区等,将大学生思想政治教育内容融入微教学、微教育、微生活、微访谈等。“互联网+”时代,更应该通过这些教育管理载体和环境等多因素的联动,达到隐性教育管理功能。

通过分析我们可以得出以下结论,高等教育经近几十年的快速发展已进入新时代,地方本科院校是高等教育的重要组成部分,应向内涵式发展转变、向特色发展转变。网络新时代的来临,地方本科院校的学生教育管理更应改变传统的教育管理模式,坚持以生为本,推进“学生为主体、辅导员主导、家校社协同、多要素联动”的学生教育管理新模式的实践,全面提高应用型人才培养质量,服务区域经济发展。