希瓦一座古城的前世今生

2020-05-22撰文摄影高璐

撰文/摄影_高璐

在遥远的丝绸之路上,一直流传着这样一句谚语:“我愿出两袋黄金,但求看一眼希瓦。”斗转星移间,世上已千年。

坐着火车而来的我们,当然体会不到当年的丝路商人们,横穿600 里大漠时的那种艰辛,更体会不到风沙之中的商人们,极度渴望看一眼希瓦这座大漠绿洲的心情。

像许多中亚城市一样,希瓦是一座荒沙之中的“水生之城”。从久远的古代起,人们就引导阿姆河水,穿过黄沙大漠,修建大小三条运河,生成花拉子模绿洲。希瓦就处在这块绿洲的中央。

Tips

16世纪初,乌兹别克游牧部落的一支消灭帖木儿后王势力,建立希瓦汗国。汗国的政治中心起始在现今花拉子模州的首府乌尔根奇。后来,阿姆河改道,汗国政治中心南移,希瓦于17世纪初成为都城,大兴土木,走向繁荣。1873年,希瓦汗国沦为沙俄的“保护国”。1919年,最后一个汗王被废黜,四年后希瓦成为前苏联的一部分。从此,希瓦开始衰微,成为“中亚一段辉煌历史的记忆”。

考古证实,希瓦的历史至少有2500年。这里最早的居民是波斯人,公元4世纪,这里的波斯人被突厥人取代。8世纪初,阿拉伯人侵入,带来伊斯兰教,突厥人和其他民族都逐渐皈依。13世纪之后,这里先后被成吉思汗的后人和帖木儿征服。上世纪中后期,苏联对这里进行了极其细致的修复,把希瓦变成了一整座城市博物馆。早已破败落寞的古城被人为改造成了一座方圆三四里的仿古建筑群—伊琼卡拉(Ichon-Kala)。千里迢迢赶来的游客来这里寻找丝绸之路的浪漫,却忘记了这里曾是中亚最大最血腥的奴隶市场。有人说,也许叫它丝路主题公园更为恰当。

还没进入古城,远远地,首先映入眼帘的是它土黄色的、高大厚重的城墙。沙漠里秋日的阳光还有些灼人,但也是游览花拉子模绿洲古城最好的天气。眼前游人如织,一片喧闹。古城有多个门,我们穿过收门票的西门,一眼就看到了著名的Kalta Minor 宣礼塔。一座充满异域风情的圆柱形的高塔矗立在眼前。塔身布满了蓝、青、绿三色上釉的瓦片,在阳光下,闪耀着光芒,宛如在倾诉它过去的历史。巨大的塔身无论从哪个角度看,都自带一股气势和威严。Kalta Minor宣礼塔其实是一个烂尾工程,1851年,穆罕默德·阿明可汗想建设一座高耸入云的宣礼塔,这样他就能遥望远方的布哈拉。虽然我很怀疑可汗真的能看到400 多公里外的布哈拉——但这一点已经无从证实了,1855年可汗去世的时候这座宣礼塔仍未能完全建成,但未完工的Kalta Minor 宣礼塔仍然是希瓦最为雄伟的建筑之一,在许多希瓦的宣传图片上,都出现了这座美丽的“烂尾工程”。宣礼塔下的廊道上,被开辟成了一条旅游纪念品走廊。商贩们叫卖着花剌子模本地的皮帽、瓷器、围巾和各式物品,穿着各种民族或是现代服装的人们来来往往,一股西域风情迎面而来。

宣礼塔一侧的穆罕默德·阿明神学院则改造成了一座酒店。这种改造在乌兹别克的旅行中屡见不鲜,满足了人们渴望住在那种几百年历史老房子的仪式感。游走其中,感受希瓦古城的商业化严重,古建筑改造的酒店、餐厅和小博物馆比比皆是。此刻,我们只是匆匆过客,走在高低不平的巷子里,抚今追昔。岁月在每堵墙上留下斑点,似乎在诠释希瓦古城的起起落落。一座座宫阙和陵墓,一座座清真寺、宣礼塔、经学院,形制虽各不相同,但看得出苏联人还是下了功夫的,建筑的材料、建筑的结构、细部的装饰,都展现出鲜明的伊斯兰风格和色彩。沿路都是纪念品小店和路边摊,跟着人流,不知不觉就到了朱玛清真寺。“朱玛”在乌兹别克语中是“星期五”的意思,也称为星期五清真寺,是当地人每周五做礼拜的场所。清真寺外表极其低调,就像一处普通的农家院门。只是那沉重的木门和已经斑驳的雕花透露出一种古老沧桑的感觉。见多了金碧辉煌、美轮美奂的清真寺,看到“朱玛”清真寺的内部装饰不免有些瞧不上—这里太朴素了。厅堂偌大的顶部,全凭木柱支撑。据说这些木柱子最早的是10世纪,而大多是18世纪。尽管选用的是优质木材,但终难抵御时间的侵蚀,现在仅存有112 根。可是,整个建筑仍巍然屹立。

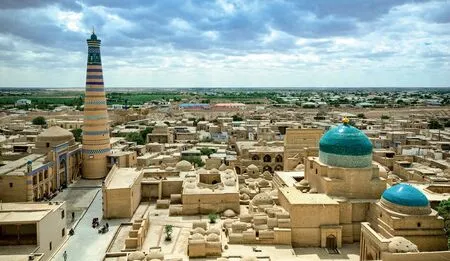

与清真寺相伴的总是宣礼塔。希瓦的上百座宣礼塔,形制、高度、彩饰各不相同,但一座座皆似巨大的惊叹号冲天耸立,为小城平添了几分壮丽。最高的宣礼塔无疑是是位于城市中央广场附近的伊斯洛姆—霍加宣礼塔。这座宣礼塔修建于1908年,高45 米。圆锥状的塔身上镶嵌着一道又一道蓝白两色相间的瓷砖,塔顶有一个带拱门的灯火室,再上面则是一个带尖顶的金冠。无论从城市的那个角落,总能看到它的身影,它就是那无处不在的指路明灯。登上宣礼塔的台阶,终于看到这座古城的全貌,千载希瓦,悠悠古城,尽在眼前。

一边是天国,一边是俗世。宣礼塔下,又是一个热闹的纪念品小摊,方块地毯、桌布、瓷器……所有的物件就那么摆在地上,五颜六色,琳琅满目。看着当地人往来于摊位中间,恍惚间,产生一种穿越之感:千年之前的小城希瓦是否也是这般的场景?不管是在撒马尔罕还是布哈拉,乃至希瓦,小商贩总是古城的主角,他们无孔不入,从古老的神学院到现代的博物馆,从神圣的清真寺到破败的漏街小巷,总能看到他们的身影。卖的东西也是大同小异,似曾相识。有人十分厌烦,但你并不能指责什么,靠劳动吃饭,这是当地人谋生的权利。

希瓦古城的美好记忆,在于日出时的磅礴,更在于日落时的绚烂。凌晨五点,晨曦中,古城还在沉睡,大多数游客还在梦乡,我们已登上城墙。天边渐渐地亮起来,好像谁在淡青色的天畔抹上了一层粉红色,在粉红色下面隐藏着无数道金光。太阳在朝霞的迎接中,露出红彤彤的面庞。霎时,万道金光透过树梢,给古城染上了一层胭脂红。

温暖的阳光投射在城内建筑的土墙上,整个城市弥漫着金黄色的光辉,明亮而美丽,丝路古城的美丽就在这一刻以最最原始的方式喷薄而出。傍晚时分,我们又穿过低矮的回廊,爬上西门边库纳西城堡的楼顶上。来自五湖四海的游客们聚集在一起,在这沙漠古城,等待一场盛大的落日。这里的日落如此地绵长,远处的宣礼塔在暮霭和夕光中若隐若现,那是一种中世纪的梦幻,近处的清真寺、经学院在落日的照射下散发出一种神圣的光芒。眼前,是一个黄金般耀眼的希瓦。此刻,我多少能理解古时丝路商队旅人的心情——“我愿出两袋黄金,只求看一眼希瓦”。