实现耕者有其田

2020-05-21王相坤

王相坤

习近平总书记指出:“新中国成立前,我们党领导广大农民‘打土豪、分田地,就是要让广大农民翻身得解放。现在,我们党领导广大农民‘脱贫困、奔小康,就是要让广大农民过上好日子。”广大农民实现小康社会的过程,在新民主主义革命时期,表现为中国共产党领导广大农民“打土豪、分田地”;在中华人民共和国成立后,表现为中国共产党领导人民建设小康社会。中国共产党清醒地认识到,实现小康梦想是一个渐进的过程,不可能一蹴而就。在中国革命、建设、改革的不同历史阶段有不同的目标要求。在新民主主义革命时期,小康目标就是中共二大提出的党的民主革命最低纲领:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。党的民主革命最低纲领所规定的党在新民主主义革命时期的奋斗目标,如果要用“小康”这个概念来形容那时广大人民的幸福企盼的话,就是为土地而战!

土地革命的提出1927年7月,第一次国共合作全面破裂,此后到1937年7月抗日战争全面爆发,国共两党进行了长达10年的内战,这段历史称为“土地革命战争”时期。为什么叫“土地革命战争”呢?“土地”问题为什么会进入新民主主义革命时期建设“小康”的目标体系呢?

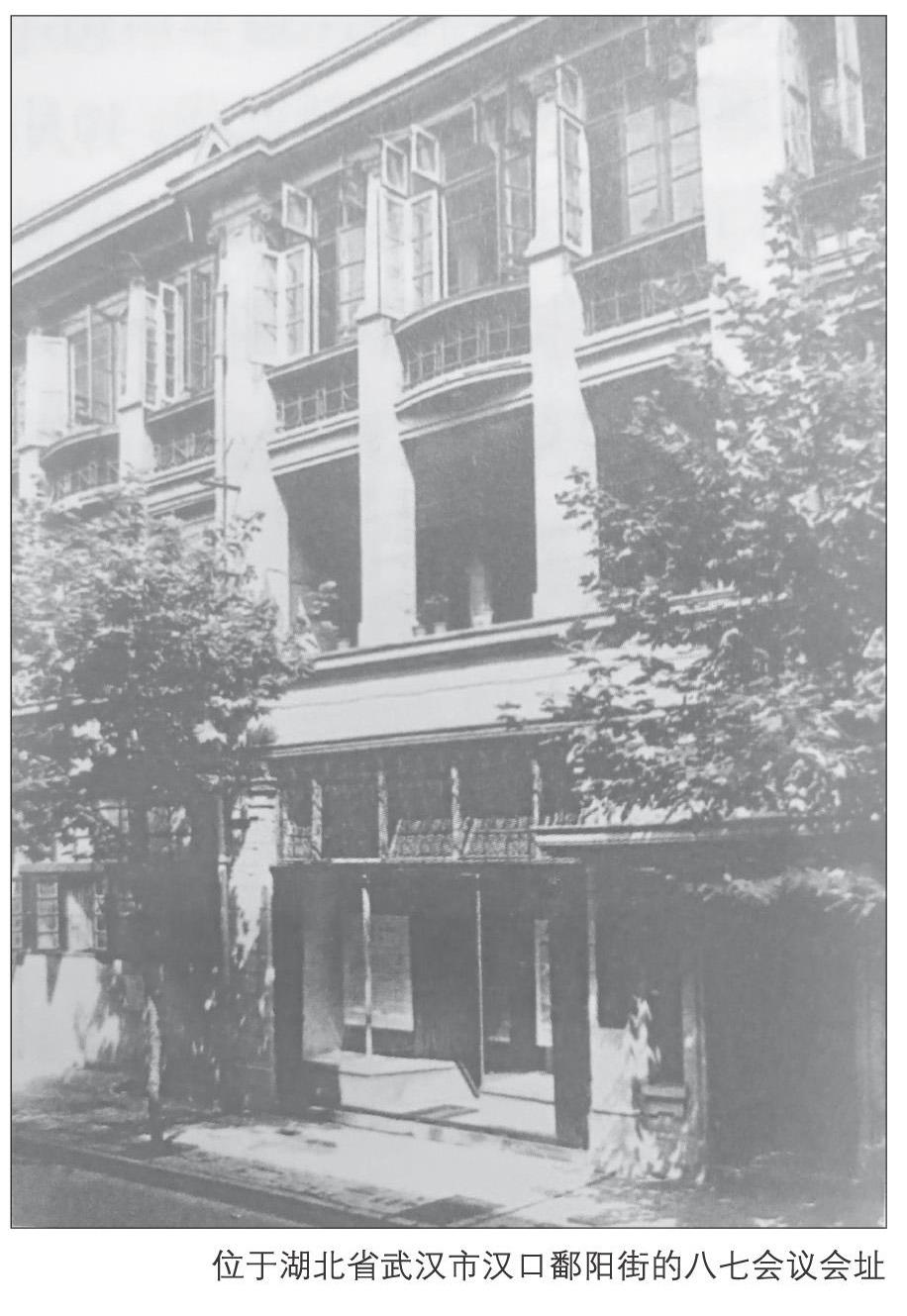

大革命失败后,中国革命处在历史转折关头,面临由革命高潮进入低潮的严峻形势,摆在中国共产党人面前的关键问题是如何根据当时的形势,制定正确的斗争方针,走出革命低谷,把革命事业继续推向前进。这时,以国民党为代表的大资产阶级已经转到了帝国主义和封建势力的反革命营垒,逐步建立起以帝国主义为靠山、以地主阶级和大资产阶级联盟为社会基础的新军阀统治,民族资产阶级也暂时依附于大资产阶级,革命营垒中只有无产阶级、农民阶级和其他小资产阶级(包括革命知识分子)。这时,能够领导中国革命继续前进并取得胜利的政党,只有中国共产党。

但此时,在国民党蒋介石的反动屠杀政策下,中国共产党的力量大为削弱。据不完全统计,仅1927年,共产党人和革命群众就牺牲10万人以上,共产党员由6万余人锐减至1万余人。党的许多组织被破坏,党的活动被迫转入地下,曾经蓬勃发展的工农运动惨遭摧残,全国处在白色恐怖之中。到1927年7月,中国共产党能够掌握的武装主要有:以叶挺独立团为基础扩编的第四军第二十五师大部、第十一军第二十四师、第十一军第十师中的一个团、第二方面军总指挥部警卫团、武汉军事政治学校、第三军官教育团和其他一些武装,还有贺龙任军长的第二十军。

面对悬殊的力量对比,1927年3月,毛泽东发表《湖南农民运动考察报告》,明确提出“打倒土豪劣绅,一切权力归农会”等政治主张。围绕实现打倒土豪劣绅的目标,提出要办“14件大事”:(1)将农民组织在农会里;(2)采取清算、罚款、捐款、小质问、大示威、戴高帽子游乡、关进县监狱、驱逐、枪毙等措施,在政治上打击地主;(3)在经济上打击地主,不准谷米出境、高抬谷价、囤积居奇、加租加押、退佃,实行减息;(4)推翻土豪劣绅的封建统治——打倒都团;(5)推翻地主武装,建立农民武装;(6)推翻县官老爷衙门差役的政权;(7)推翻祠堂族长的族权和城隍土地菩萨的神权以至丈夫的男权;(8)普及政治宣传,让打倒帝国主义、打倒军阀、打倒贪官污吏、打倒土豪劣绅等政治口号在广大农村深入人心;(9)农民诸禁,把牌、赌、鸦片等农民所不喜欢的现象禁止或限制起来,建立良好的村风乡俗;(10)清匪,把横行乡里的土匪、小偷等清剿干净;(11)废苛捐;(12)文化运动,办农民学校,普及教育,提高农民的文化水平;(13)合作社运动,办好消费、贩卖、信用三种合作社,为农民生活提供便利;(14)修道路,修塘坝。

1927年5月,共产国际执行委员会第八次全体会议作出《关于中国问题决议案》,这是共产国际首次对中共提出实行“土地革命”的问题。决议案指出:“在中国革命的进展中,那已告终结的阶段的特征,在乎两个营垒对峙:一方面是外国帝国主义,封建军阀与买办阶级——一部分大资产阶级——的营垒,另一方面是民族革命资产阶级,农民,手工业者,工人的营垒。这个阶段有由两营垒对峙变为三营垒鼎立之趋势,划去资产阶级,使之与无产阶级,手工业者,農民之‘左派联合相抗。” “中国革命的危机与社会阶级力量目前的组合说明并证实,反对封建制度的资产阶级民主革命(农民革命属之,只有这样,才可说到反帝国主义的斗争)是只有在反对已经反革命的资产阶级的斗争中,才可完成。彻底的民族自由斗争不仅与发展工农群众运动或土地革命的要求毫无冲突,而且要直接以下层广大民众奋起推翻帝国主义之革命运动的扩大为前提。”

在此期间,中国共产党第五次全国代表大会于1927年4月27日至5月9日在武汉召开。大会通过的《政治形势与党的任务议决案》 明确指出:“第五次大会坚决地认为:封建分子、资产阶级的叛离,不足以削弱革命。现在的时期不是革命低落的时期,而是紧张剧烈的革命斗争时期。在这时期里无产阶级成为斗争的原动力,应该以土地革命及民主政权之政纲去号召农民和小资产阶级。当封建分子及资产阶级留在民族运动中的时候,他们阻碍土地革命及民主政权政纲的实现,因此,群众的革命力量是被遏制的。现在革命的民权派力量之自由发展的障碍已经减轻,所以土地革命及民主政权的运动可以加强起来。”这个议决案不承认大革命失败后革命处于低潮。刘少奇后来在白区工作会议上把它概括为“是一贯的犯了‘左倾冒险主义与宗派主义的错误”。但议决案坚决地认为这一时期可以开展土地革命,是一个正确的决断。

对于为什么要实行土地革命,中共五大通过的《土地问题议决案》 作了深刻阐述。议决案认为:(1)中国农村的经济生活,大半尚建筑在封建的关系之上。大部分的田地(约66%)为收租的大地主所占有。佃农及半佃农耕种田地,而没有享有田地的权利。除此而外,农民对于地主阶级以及握有政治的军阀统治者,还要交纳种种苛捐杂税。地主阶级所提取的田租特别高,田租大抵要占农民全部收入的50%,从而使耕者反而没有剩余的收获,他们所得的,不能满足日常的生活需要。在这种剥削制度下,农民改善生产方法的积极性受到遏阻,结果使中国农业依然保持其原始状态。农民只为消费而生产,其剩余都为地主所占有。这就使农民陷入永久的饥饿之中。(2)帝国主义的统治,阻止中国经济的进展;于是中国产业特别落后,形成农村人口的过剩;而农村人口过剩的现象,实是以延长军阀封建式的剥削制度之生存。帝国主义因欲为其本国的产业找到贱价的原料,为其商品找到市场,于是力求殖民地的扩张。劳动力是最可宝贵的材料,殖民地半殖民地充满了贱价的劳动后备军,结果帝国主义的统治造成了殖民地产业的落后,而殖民地永久停滞于原始农业生产的状态。因此新式产业的发展,农村中的劳动力,不能充分向城市中转移。这样的退步现象,造成农村居民过剩,维持了封建经济的生命。(3)帝国主义所引起的农村人口的过剩,延长了封建制度及其剥削。破产农民继续不断地增加军队的数量,致使劳动者的工资,落到最低限度,帝国主义的根基,因之更形巩固。因此,《土地问题议决案》 指出:“要取消封建式的剥削,只有将耕地无条件地转给耕田的农民,才能实现。要破灭乡村宗法社会的政权,必须取消绅士对于所谓公有的祠堂、寺庙之田产的管理权。为保证农村急剧改革的实行,农民必须握得乡村中的政权,乡村中之武装势力必须由绅士手里夺回来,交给农民。失业的农民既然得到土地或能从事于生产工作之后,军阀的祸患,将不复存在于中国。”所以,“中国共产党第五次大会以为必须要在平均享用地权的原则之下,彻底将土地再行分配,方能使土地问题解决,欲实现此步骤必须土地国有。共产党将领导农民从事于平均地权的斗争,向着土地国有、取消土地私有制度的方向,而努力进行。土地国有确系共产党对于农民问题的党纲上的基本原则。”

1929年4月,红四军到达兴国县,制定和颁发了《兴国土地法》。这个土地法是根据中共六大精神,在《井冈山土地法》 的基础上修改制定的。它把《井冈山土地法》 中的“没收一切土地”改为“没收公共土地及地主阶级土地”。同时规定:“没收一切收租的田地山林” “随即分配于贫农” “自耕农的田地不没收” “富农田地自食以外的多余部分,在贫农群众要求没收时应该没收。” “田地以乡为单位,按原耕形势,抽多补少平均分配。”后来闽西又提出“抽肥补瘦”的办法。这些法律规定得到广大群众的积极拥护,闽西出现“分田分地真忙”的大好形势。长汀、连城、上杭、龙岩、永定纵横300多里的地区在很短时间内解决了50多个区、500多个乡的土地问题,60多万人得到了土地。

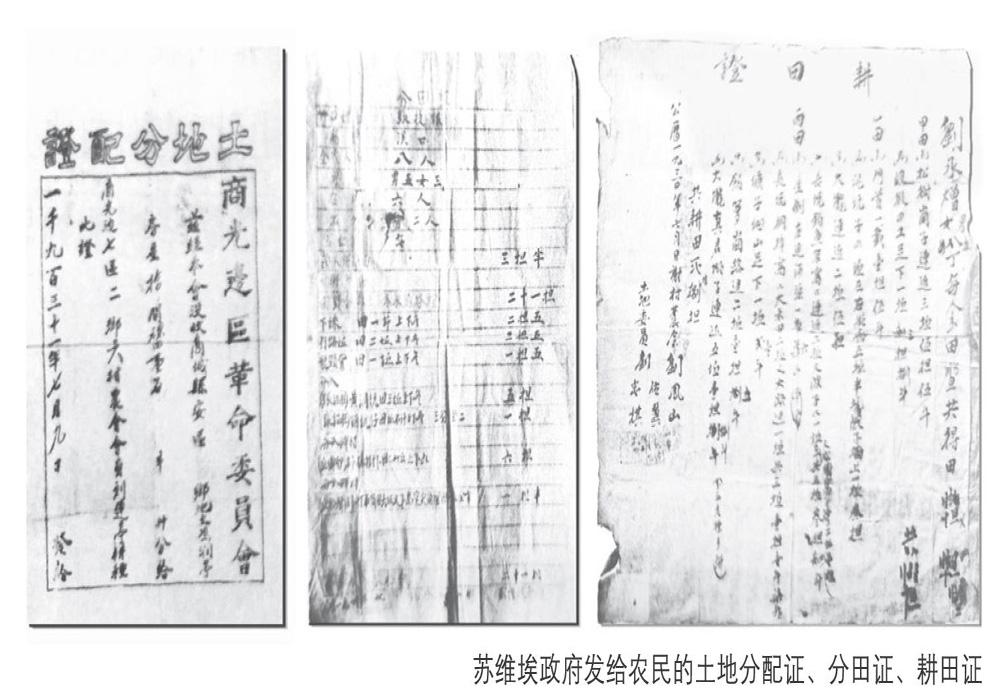

1930年9月,中共六届三中全会作出《没收地主土地归农民》 的决议,共产国际也提出“没收地主土地归农民” “暂时不要禁止土地买卖”等意见。据此,1931年3月28日,毛泽东以中央革命军事委员会政治部主任名义,致信江西省苏维埃政府,提出过去已分好的田即算分定,“这田由他私有,别人不得侵犯。以后一家的田,一家定業。生的不补,死的不退,租借买卖,由他自由。田中出产,除交土地税于政府的以外,均归农民所有”。不久,江西省苏维埃政府和闽西苏维埃政府相继作出规定,并发给农民土地证。这样,就使一度由于所有权未定而影响农民生产积极性的问题得到了解决。

至此,土地革命中四个有争论的问题(一是没收一切地主土地,还是没收一切土地?二是土地按人口平均分配,还是按劳动力分配?三是土地是归农民私有,还是政府公有?四是对富农的策略是中立,还是消灭?)全部得到了正确解决,从而逐步形成一条符合中国实际情况的正确的土地革命路线,概括起来就是:依靠贫雇农、联合中农、限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民土地所有制。在土地分配方法上,以乡为单位,按人口平分土地,在原耕的基础上,实行抽多补少、抽肥补瘦。其基本精神是联合占农村人口90%以上的劳动群众,集中力量消灭封建剥削制度。

土地革命路线的调整:减租减息

到抗日战争时期,中国共产党领导的根据地和解放区并没有完全实现“耕者有其田”的人类理想,而是在许多地方探索实行一种调节农民和地主富农之间利益的、有利于统一战线的土地政策——减租减息。

为什么要减租减息呢?

日本侵略中国,使中国的民族矛盾上升为主要矛盾,阶级矛盾退居到次要地位。以前中国共产党的土地政策是消灭地主阶级,但是在抗日战争时期,要争取地主阶级到抗日的阵营中来,“联合地主抗日是我党的战略方针”。在这一方针指引下,怎样对待地主便成为一个十分重要的问题,这就需要调整有关土地政策,减租减息政策就是在这种情况下形成的。1942年1月28日,中共中央政治局作出《关于抗日根据地土地政策的决定》。这是一个关于减租减息的纲领性文件,提出抗日民族统一战线的土地政策的三条基本原则:(1)承认农民是抗日与生产的基本力量,故应实行减租减息,借以改善农民的生活,提高农民抗日与生产的积极性。(2)承认地主的大多数是有抗日要求的,故而实行减租减息之后,又须实行交租交息,以便联合地主阶级一致抗日。(3)承认富农的生产方式带有现时中国比较进步的资本主义性质,故应奖励富农生产与联合富农,但对其一部分封建性质的剥削,则须照减租息,同时实行交租交息。2月4日,又发出《中共中央关于如何执行土地政策决定的指示》,指出,之所以“作出《关于抗日根据地土地政策的决定》,是综合五年来各地经验而得的结论。它的基本精神是先要能够把广大农民群众发动起来,如果群众不能起来,则一切无从说起。在群众真正起来后,又要让地主能够生存下去。所以在经济上只是削弱(但一定要削弱)封建势力,而不是消灭封建势力,对富农则是削弱其封建部分而奖励其资本主义部分。在经济上,目前我党的政策,以奖励资本主义生产为主,但同时保存地主的若干权利,可以说是一个七分资本、三分封建的政策。在政权上则实行‘三三制,使地主、资产阶级觉得还有前途。所以这些都是为着拆散地主、资产阶级与敌人及顽固派的联合,争取地主、资产阶级的大多数站在抗日民主政权方面,而不跑到敌人与顽固派方面去”。

据此,《中共中央关于抗日根据地土地政策决定的附件》 规定:“一切尚未实行减租减息的地区,其租额以减〔租〕低原租额25%(二五减租)为原则,即照抗战前租额减低25%,不论公地、私地、佃租地、合伙地,也不论钱租制、物租制、定租制,均适用之。”对于减息,附件规定:“应以一分半为计息标准。如付息超过原本一倍者,停利还本,超过原来二倍者,本利停付。”这个政策的实行,既减轻了农民的负担,改善了农民的生活,调动了广大农民的抗日积极性,又有利于争取地主资产阶级的大多数站在抗日民族统一战线一边。

土地改革运动解决了农民土地问题

抗战胜利后,国民党蒋介石先是邀请毛泽东赴重庆谈判,签订《双十协定》,后又撕毁协定,悍然发动全面内战。1946年3月15日,中共中央政治局召开会议,着重讨论时局和对策,并讨论了减租运动和土地问题。毛泽东指出,国民党不能解决土地问题,所以民不聊生。这方面正是我们的长处,现在有了解决的可能,这是“我们一切工作的根本”。之后,刘少奇、任弼时召集前来延安参加全军整编会议的各解放区负责同志邓子恢、薄一波、黎玉等一起座谈。邓子恢等提出,各解放区广大农民在反奸、清算、减租、减息、退租、退息斗争中,已开始直接从地主手中取得土地,实现“耕者有其田”。根据讨论的结果,由刘少奇、任弼时主持,邓子恢、薄一波、黎玉等参加,由胡乔木执笔,三易其稿,并经毛泽东修改,形成了中共中央《关于清算减租及土地问题的指示》 (草案)。5月4日,刘少奇主持召开中共中央会议,讨论关于土地问题的指示。毛泽东在会上讲话指出:“解决土地问题的方针,七大讲的是减租减息,寻找适当方法实现耕者有其田。当时七大代表多数在延安时间太久,各地新的经验没有能够充分反映。现在中央的这个指示,就是群众所创造的适当方法,为中央所批准的。” “解决土地问题,是一个最根本的问题,是一切工作的基本环节,全党必须认识这一点。”会议讨论通过《关于土地问题的指示》,由于该指示是在5月4日讨论通过的,史称“五四指示”。它的主要内容是:

(一)在广大群众要求下,我党应坚决拥护群众在反奸、清算、减租、减息、退租、退息等斗争中,从地主手中获得土地,实现“耕者有其田”。

(二)坚决用一切方法吸收中农参加运动,并使其获得利益,决不可侵犯中农土地。凡中农土地被侵犯者,应设法退还或赔偿。整个运动必须取得全体中农的真正同情或满意,包括富裕中农在内。

(三)一般不变动富农的土地。如在清算、退租、土地改革时期,由于广大群众的要求,不能不有所侵犯时,亦不要打击得太重。应使富农和地主有所区别,对富农应着重减租而保存其自耕部分。如果打击富农太重,将影响中农发生动摇,并将影响解放区的生产。

(四)对于抗日军人及抗日干部的家属之属于豪绅地主成份者,对于在抗日期间,无论在解放区或在国民党〔五〕区,与我们合作而不反共的开明绅士及其他人等,在运动中应謹慎处理,适当照顾,一般应采取调解仲裁方式……

(五)对于中小地主的生活应给以相当照顾,对待中小地主的态度应与对待大地主、豪绅、恶霸的态度有所区别,应多采取调解仲裁方式解决他们与农民的纠纷。

(六)集中注意于向汉奸、豪绅、恶霸作坚决的斗争,使他们完全孤立,并拿出土地来。但仍应给他们留下维持生活所必需的土地,即给他们饭吃……

(七)除罪大恶极的汉奸分子的矿山、工厂、商店应当没收外,凡富农及地主开设的商店、作坊、工厂、矿山,不要侵犯,应予以保全,以免影响工商业的发展。不可将农村中解决土地问题、反对封建地主阶级的办法,同样地用来反对工商业资产阶级……

(八)除罪大恶极的汉奸分子及人民公敌为当地广大人民群众要求处死者,应当赞成群众要求,经过法庭审判,正式判处死刑外,一般应施行宽大政策,不要杀人或打死人,也不要多捉人,以减少反动派方面的借口,不使群众陷于孤立……

(九)对一切可能团结的知识分子,必须极力争取,给以学习与工作机会。

(十)群众尚未发动起来解决土地问题的地区,应迅速发动,务必在今年年底以前全部或大部获得解决,不要拖到明年……

“五四指示”发出后,各解放区根据指示精神,迅速开展了土地改革运动。到1947年2月,已经有2/3的解放区解决了土地问题,极大地巩固了解放区的政权,加强了对人民解放战争的支援。

当时,还有1/3的解放区没有进行土地制度改革,已进行改革的地方,有的也不够彻底。为推动解放区土改运动进一步发展,1947年7月至9月,在刘少奇主持下,中共中央工作委员会在河北建屏县西柏坡村召开全国土地会议,制定《中国土地法大纲》,并于同年10月10日由中共中央批准公布。

《中国土地法大纲》 是一个彻底消灭封建剥削制度的纲领性文件。它规定:“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。”这就公开举起了废除封建地主土地所有制的革命旗帜。它规定:“乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配,在土地数量上抽多补少,质量上抽肥补瘦,使全乡村人民均获得同等的土地,并归各人所有。”这个规定在总体上有利于满足广大农民首先是贫农、雇农的土地要求,但将一切土地加以平均分配的办法容易导致侵犯中农利益,故后来在新解放区和全国范围内进行土改时作了改变。它还规定,农民大会及其选出的委员会为土改的合法执行机关,可以组织人民法庭来保证贯彻土改的政策法令,维护革命秩序。这样就把放手发动农民群众自己起来打倒地主、取得土地,同由政府颁布法令、支持群众的斗争结合起来,从而保证土改运动得以彻底地进行。

正如9月13日刘少奇《在全国土地会议上的结论》 中回顾指出:“经过10年内战,我们对土地革命有了经验,抗日战争开始后,将没收地主土地改为减租减息。这个改变,在领导机关讲是完全自觉的,在一贯坚定的土改政策之下自觉地让步。到情况发生变化,让步的条件和原因发生变化时,又由减租减息转变为‘耕者有其田。这就是去年的‘五四指示。‘五四指示是很大的一个转变,这个转变是正确的,但是转变得还不彻底。由减租减息到现在这次会议决定平分土地,中间经过一个‘五四指示。从‘五四指示以来,时间是一年零三个月。一年多的经验证明,一定要像今天这样的彻底平分土地政策,才能彻底解决农民土地问题。”

中国共产党在新民主主义革命时期,通过土地革命,成功地实现了所辖区,也就是根据地和解放区农民拥有土地,解决了广大农民生产生活这一最大的问题。农民拥有土地,实现了最低生活保障。这样的生活保障,虽然在今天看来谈不上小康,但在半殖民地半封建的社会里、在炮火连天的战争环境下,能够满足这样最低的生活需要,是一种很大的进步,是迈向那个时代小康生活的铿锵步伐,因而赢得了广大人民群众的拥护和支持。

(责编 曲星)