“过劳死”之职业关联性疾病救济进路

2020-05-21郑晓珊

●郑晓珊

一、问题的缘起

“过劳死”(Karoshi)一词原生于日本,因20世纪70~80年代极具影响的过劳死社会运动而为人所熟识,用以代指“因过度工作而致之死亡”。〔1〕See Katsuo Nishiyama, Jeffrey V.Johnson, Karoshi—Death from Overwork: Occupational Health Consequences of Japanese Production Management, International Journal of Health Services, Vol.27:04, p.625-641(1997).后来该词被立法援用,特指“因过重业务负担促发(职业性)心脑血管疾病而导致的死亡”〔2〕日本「 過労死等防止対策推進法」第2条参照。或永久性劳动能力丧失。〔3〕上畑铁之丞『過労死の研究』(ブランニングセンター,1993年) 2頁参照。在广义上,其还可包含过劳自杀。

在美、日、韩等国,以上情形多可纳入职业病救济。然在我国,它们却常常游离于法律保护之外,仅有“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡 ”之情形,可凭借《工伤保险条例》第15条第1款(以下简称“48小时条款”)之规定被视同工伤。该条款虽便捷易行,可绕过比较法上错综复杂的职业因果考察,却终有缺漏——面对超出48小时限度外的诸多工作关联性发病,大多束手无策,即便它们确实源于工作压力。为了弥补这些漏洞,司法层面曾为多重扩张。最高人民法院就曾借雇主利益,将工作岗位的范围扩展到劳动者私自在家加班之情形,并借特殊举证规则,将原本“不详”的发病时间推定为工作时间。〔4〕参见俞俊杰诉海南省人力资源和社会保障厅工伤认定行政确认、行政复议案,最高人民法院(2017)最高法行申6467号行政裁定书。各地方法院也常借工作起因,将发病时间前推至先兆症状之出现,〔5〕参见湖南三尖农牧有限责任公司与常德市人力资源和社会保障局社会保障行政确认案,湖南省常德市中级人民法院(2015)常行终字第18号行政判决书。将死亡时间扩展至确无存活可能的诊断时点,〔6〕参见罗江华诉赣州市人力资源和社会保障局工伤认定行政确认案,江西省赣州市中级人民法院(2013)赣中行终字第126号行政判决书。或将工作时间拉伸到工会活动结束后的集体就餐时间,甚至中途离席外出接女友到来的时间,〔7〕参见庄培德不服南京市人力资源和社会保障局工伤行政确认案,江苏省南京市中级人民法院(2011)宁行终字第72号行政判决书。等等。

但是,这类延展始终有限,仍有大量过劳受害者无法依此小幅延展获得救济。比如,因“抢救”超时过多(33天)实在无法扩张进“48小时内”要件的敬业医生昌克勤、过劳猝死在上下班途中(非工作岗位)的天涯论坛副总编金波,以及始终处于救济真空的富士康“十四连跳”等。频发的过劳事件加上媒体的大力报道,逐渐催生出强劲的“问题流”“政策流”,使“48小时条款”连年跻身“两会”热点,成为整部《工伤保险条例》中关注度最高、质疑声最大的一款。〔8〕仅2017年第十二届全国人大四次会议就有1421、2918、8524、8840等四项议案矛头直指该款。若不谨慎处之,前述源流还可能加速酝酿,甚至形成“政治流”,或重演日式自下而上的社会立法运动。在每年60万“过劳”大军的关注与支持下,〔9〕参见《我国每年“过劳死”60万人》,载人民网2016年12月12日,health.people.com.cn/n1/2016/1212/c14739-28941230.html。其影响将不容小觑。

此时,法律人必须直面问题,探索出路,特别为那些超出“48小时条款”涵摄,却明显起因于工作的“过劳—发病”案型寻得救济出路。这既涉及比较法经验之甄选与借镜,也少不了对我国工伤、职业病认定(诊断)之本土环境的全盘考察,尤需综合权衡“目录扩张”“解释扩张”“视同扩张”三个备选方案各自可能遭遇的实体性障碍与程序性摩擦,于全面斟酌其具体可行的空间后再作谨慎抉择。

二、传统职业病进路及其制度性障碍

(一)职业病目录体系之实体性障碍

将“过劳死”纳入职业病救济,属比较法经验之主流。我国台湾地区即效仿日、韩,将其视为职业病,并附有详尽的“职业促发脑血管及心脏疾病(外伤导致者除外)之认定参考指引”。美国亦采同一思路,强调应根据工作因素之具体贡献度,为个案判断。〔10〕See Dept.of Health, Education, and Welfare, Public Health Service Center for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH), A Guide to the Work-relatedness of Disease, revised ed.DHEW(NIOSH) Publication, Chapter V.这个“贡献度”将直接指向工作与发病间的因果关联,其中既包括疾病形成要因上的关联,也包括其恶化要因上的关联,二者共同构成判断其“工作内外”及“补偿与否”的关键枢机,即采原因中心主义。毕竟职业病保护之本旨即在于为那些罹患“与工作紧密相关,或者由工作环境所引起”之疾病的劳动者提供必要的补偿。〔11〕同前注〔10〕,NIOSH文,第15-17页;ILO: List of Occupational Diseases (revised 2010), Part II, p.7.至于其最终发病是否处于工作时间、工作岗位,则几乎无关紧要。

我国《职业病防治法》同样秉承前述主旨,将职业病定义为“劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病”。此时,若采扩张解释,将其他“有害因素”扩展及工作组织、工作安排、工作内容,同时将“引起”疾病扩展及引起恶化,即可基本将“过劳死”(及“过劳自杀”)融入其中。将其解释为由不适当的工作组织、安排、内容,使劳动者承受过重的工作压力,并由该压力引起基础性疾病(主要是心脑血管疾病)的加速恶化、发病,甚至死亡,是为扩展型职业病。在法律解释上,此等扩展并不为过。

但问题是,在职业病认定的实践中,前述立法定义通常并不直接作为“定案依据”,其诊断、鉴定必须围绕劳动、卫生部门另行制定的“职业病分类目录”(以下简称“目录”)展开。从某种意义上说,这一“目录”才是职业病判定的真正依据,并由它负责将符合职业因果(医学)推定的疾病种类“全面”列出。之后,具有相应职业暴露史的劳动者,若罹患对应疾病,即可仅依“目录”推定其具有工作起因,进而省略掉复杂、棘手的流行病学(因果)证明难题。〔12〕同上注,ILO文,第7页。而立法定义则大抵沦为辅助“目录”制定的导向型条款,并不单独适用。此时要扩展救济,“目录”才是关键,但“目录”之制定、更新与扩展又必须遵循其自身固有的规律及限度:历史地看,它只能纳入那些为人们所熟知,且具有充分流行病学确证、久经考验的工作关联性疾病;政治地看,它也只能载入那些经过劳资双方反复博弈、终成共识的“最低”保障项目。也就是说,需要经历双重的考验。

目前,在正向上,医学领域早已有成熟的研究确证,指明过大的工作压力(包括由工作形态、工作性质、负荷程度、大量加班及轮班等因素形成的压力)与心脑血管疾病的发病及死亡间具有高度相关性,其足以成为该类疾病的诱因,〔13〕See Houtman, I.L.D., Work-related Stress, European Foundation for the Improvement of Living a Working Conditions 2005;Fumio Kobayashi, Job Stress and Stroke and Coronary Heart Disease, Japan Medical Association Journal, Vol.47:5, p.222-226(2004).贡献度达23%。〔14〕参见我国台湾地区“职业促发脑血管及心脏疾病(外伤导致者除外)之认定参考指引”(2010)。在政治层面,这一影响力已促使“因工作组织而引发的生理与心理疾病”成为国际劳工组织(ILO)职业病目录(2010)继续修改、完善过程中难以回避的未来议题。世界卫生组织(WHO)亦将其作为威胁全球劳动者健康的职场因素,并倡导雇主采取有效的预防对策,消除相关威胁。〔15〕See World Health Organization (WHO), Workers’ Health: Global Plan of Action (WHA 60.26), 23 May 2007.在反向上,过劳伤害与现有“目录”体系所坚守的职业因果标准之间仍存在显著差距,“目录”所秉持的乃是一种近乎纯粹的职业因果关联,如长期接触有害化学物质的劳动者罹患该种化学品中毒,从事粉尘性工作的劳动者罹患尘肺,从事爆破性工作的劳动者罹患爆震聋,等等。虽然日常生活中劳动者也有少数机会可能触及这些有害因素,但比起职业接触,其生活接触的几率与程度皆微乎其微,职业几乎是罹患前述疾病的绝对原因或唯一原因。就连新近列入“目录”的职业性艾滋病,其诊断标准都会彻底排除掉所有私人原因感染该病之可能,仅限于从事特定职业,且工作性意外接触24小时内检测HIV抗体为阴性,随访期内HIV抗体阳转的接触者,此际,该接触与患病之间的因果关联度近乎百分之百。

但在“过劳死”情形中,其职业因果则单薄得多,平均仅为23%。医学上亦认为,职业并非直接形成心脑血管疾病的要因。〔16〕同前注〔14〕。除了工作因素外,其致病威胁更多来自个人生活(占77%,具体因素及其影响力程度请参见下表3)。就算剥离工作,其自然恶化、发病的危险性仍然很高,工作仅是个小概率原因。此际,若将其贸然归入职业病目录,似乎亦欠妥当。只有当个案中足以排除其他因素,确定工作是导致个体疾病发生“超过自然过程之显著恶化”〔17〕所谓“自然过程”系指血管病变在老化、饮食生活、饮酒、抽烟习惯等日常生活中逐渐恶化的过程。的主要原因时,该发病才可能被纳入职业性疾病,但它仍然不同于传统职业病,而只是所谓的个人疾病恶化型职业病,其与职业的关联性仍然偏低。故此,在比较法上,它多被“视为”职业病者,而并非正牌的职业病。

(二)职业病诊断、鉴定的程序性阻碍

除前述实体(标准)性障碍外,将“过劳死”纳入职业病还需直面下列程序性难题。

其一,现行职业病诊断、鉴定(法定)程序所针对的对象仅限于“目录”范围内的疾病,相关诊断标准亦限于此。“目录”之外的心脑血管类疾病在这一程序中连受理都存在障碍,救济又缘何而行?

其二,现行医学认定模式也很难承受过劳损害中复杂纠结的法律判断。按照《职业病诊断通则》之要求,现行职业病诊断中仅需查明:(1)职业病危害因素接触史、积累接触水平及程度是否到达医学上的致病临界值;(2)劳动者是否罹患该相关疾病。若此二者皆获满足,则患病与职业接触间的因果关系将不证自明,无需另行作出法律判断。正因如此,它才采“纯医学”模式:其认定机构为医疗卫生机构及卫生行政部门,具体执行者必须为执业医师,鉴定专家库亦以医师及医疗卫生领域的专家为主。所以说,称之为医学诊断、医学鉴定并不为过。

但是,“过劳死”之职业关联性认定,远非医学诊断所能为。首先,其病因不再是单纯的职业接触,更多涉及广泛、复杂的个人生活。若要判断其职业因果,就必须在多重危险因素中作出比较和权衡。只有当职业因素占据相当比例及贡献度时,其患病、发病才能纳入工伤。此中,除了医学判断外,还涉及诸多复杂的法律过程。即便是貌似简单的睡眠习惯、饮食习惯,也需要经过双方举证、相互质证、辩论及认证的过程,方能判断相关内容的真实性、合法性和关联性。在此过程中,劳资双方往往各执一词,证据的认定非医学知识所能及。如果涉及更为纷繁的家庭负担(社会角色负担,如另需看护、照顾重病的家庭成员),或适逢担当社会职务之机构任务繁重(如需主持业主委员会的维权活动),那么认定中需要考虑的因果权衡、证据取舍将更为艰难,远非仅靠临床观察、解剖所见或检查、化验等医学手段能完成者。这其中隐含了深入、复杂的法律判断,在该判断中,认定者虽需参酌医学见解,但这一见解既不能等同也不能替代法律因果。作为补偿之基础,后者的证明并不用遵循医学诊断那种“丝毫不许存疑的自然科学上的因果律”,而只要达到法律上的某种“高度盖然性”即可。〔18〕岡村親宜『過労死·過労自殺救済理論と実務』(旬報社,2002年)143頁参照。当然,在是否属于工伤的法律判断中,也会将医学见解作为重要参考,充分尊重其专业价值,但最终的认定结论并非必须与之保持一致。此时,医学见解至多只能作为一种专家证言,而非是裁决结果。〔19〕具体效力仍需经历司法或准司法(行政)之深入审查,如美、英、德、日等国所为。换言之,就算未来能突破前述各种实体性障碍,将“职业性心脑血管疾病”写入“目录”,以现行的职业病诊断、鉴定组织(人员)及技术、程序限制,也很难直接承担其复杂的认定之责。

三、突破传统的“职业关联性疾病”进路

(一)“视同”法之基础定位与立法选择

在正统的目录扩展与解释扩张两路遇阻之后,我们还可尝试以台湾式职业病“视同(为)”谋求出路。所谓视同,其内在基础实则是一种法律上的拟制,系一种在规范上自拟制导出的同等对待,是为“准用”。“其作用并不在于将不同的法律事实,事实上予以同一化,而只在于在规范上给予系争不同的法律事实以相同的评价。”〔20〕黄茂荣:《法学方法与当代民法》,法律出版社2013年版,第204页。

这种拟制的关键即是“相同价值”,体现于工伤、职业病领域,这一价值首先即是“工作关联”。〔21〕参见谢增毅:《“工作过程”与美国工伤认定——兼评我国工伤认定的不足与完善》,载《环球法律评论》2008年第5期,第99 页;Lex K.Larson, Arthur Larson, Workers’ Compensation Law: Cases, Materials, and Text, New Providence, LexisNexis, 2013, p.201.对于那些虽然超出该“目录”列举,但是仍具有紧密工作(因果)关联之疾病,我们仍然可以据其实际关联程度,借前述拟制,准用相关救济。也就是说,一切由产业发展所带来的损害,及由此而生之“劳动力的损毁、灭失的社会价值”,〔22〕吾妻光俊『労働法(続)』(青林书院,1956年)86頁。都应由产业本身来予以吸收,〔23〕See Joseph W.Little, Thomas A.Eaton,Gary R.Smith,Cases and Materials on Workers’ Compensation, West Publishing Co.,1993, p.58.这也正是工伤补偿制度之本旨及正当性所在。

但是,相对于职业因果关联近乎完美的“目录”内病种而言,这一拟制难免略显薄弱,因此至多只能作为工伤保护外围领域的扩展型职业关联性疾病。这种扩展与传统事故工伤在时间、空间、原因等维度上的适当延展、发散及社会化演变乃属同一过程。后者延伸出准备、收尾阶段的附随性保护,与上下班途中的通勤保护等扩展型工伤事故类似,而前者则延伸出“过劳死”(包括48小时工伤)、“过劳自杀”等职业关联性疾病。这时工伤保护之结构恰如图1所示。

图1 工伤补偿范围示意图

其中,典型职业病者可直接以“目录”为依托,由医师作出相应诊断。但在“目录”之外,那些涉及复杂法律判断的扩展型职业病,却不宜采前述诊断程序,最好能将其放入准司法式的工伤认定环节中,以“审理—认定”而非“检查—诊断”的方式来获得解决。

相应地,此等拟制性规范亦不宜放在与“目录—诊断”程序相依存的《职业病防治法》中,否则在程序上恐难绕行。更好的选择或许是直接纳入《工伤保险条例》,与现有的职业病工伤认定条款(第14条第4款)互为照应、互补互足,或者在该款末尾另附一句“及其他与工作具有紧密因果关联的疾病”,或者直接在第15条视同工伤条款下另加一项“疾病之促发或恶化与工作有相当因果的”,或者通过引入一个更为宏阔的一般工伤条款——“其他与工作密切相关的事故伤害或疾病”来替代现有(却被架空的)的兜底条款,将所有规范列举未能涵盖的可补偿情形都一并囊括。〔24〕参见郑晓珊:《工伤认定一般条款的建构路径》,载《法学研究》2019年第4期。至于其中的“工作关联”“相当因果”究竟该如何界定,则属于解释学上的问题,将放诸下文详细讨论。

(二)“视同”之边界与标准

在判断具体个案到底能否视同工伤或职业病时,我们仍需遵循其一般理论,以工作原因为中心展开——只有当工作因素的影响力达到足够的贡献率时,才能纳入保护。〔25〕如 50%,参见前注〔10〕,NIOSH 文,第 16页;Felter, Edwin L.Jr., Workers’ Compensation Claims for Heart Attack and Mental Illness, Workers’ Compensation Law Review, Vol.11:1, p.125-131 (1988).至于这一比重到底要如何设置,各国存在差异,有时甚至在同一国家,行政与司法也会有所偏差。比如在日本,其行政认定明确采用“相对有力原因”说,而法院却更倾向于采用一种以相当因果巧妙伪装的“共动原因”理论。前者强调高血压、血管病变等基础性疾病的发病会同时受到来自工作、生活与个人等三方面因素的影响,在判定补偿时,必须要先排除掉生活因素与个人因素使然的可能性。具体思路是:先将此二者打包成一个导致基础性疾病发病的“非工作起因团”,同时将工作因素视为另一个独立的起因团,当两团比较之时,行政层面的要求是:后“团”所占的分量必须“显著地”超过前“团”,也就是说,工作必须促使基础性疾病发生了超过其自然发展进程的显著恶化。但法院却多不在意前述比较及显著,它仅要求:(1)劳动者病发前所从事的工作,其业务压力(过重程度)足以促使基础性疾病的发生超过其自然发展过程的恶化,即工作足以成为发病的要因;(2)若无明确的诱发因素,该疾病仅按其自然进程发展的话,并未恶化到即将发病的程度;(3)无其他明确的要因足以导致该病加速恶化。〔26〕小畑史子「「過労死」の因果関係判断と使用者の责任」日本労働法学会誌109号(2007)23頁;佐久間大輔『精神疾患·過労死』(中央経済社,2012年)208頁参照。在个案中,当同时存有“工作上”及“工作外”两组事由相互竞合时,法院并不要求工作必须是导致发病的那个最为重要的原因,甚至不理会它是否“相对有力”,只要发病是在工作和其他原因共同作用之下造成的,即足矣。学界也多倾向于宽松解释,批评行政机关不应刻板地强求“相对有力”,而应参酌德国法上的重要条件理论,〔27〕片岡曻=前田達男『労働法』(青林書院,1995年)320-321頁参照。或英美法上的近因关系,〔28〕田中清定「労災補償における 「業務災害」 の制度的枠組について-いわゆる 「過労死」 問題と関連して」日本労働研究雑誌32卷12号(1990) 2-14頁参照。对现行做法加以改良和柔化。也有学者主张,采用业务关联说,仅需证明业务与事故之间具有关联性即可。〔29〕保原喜志夫=山口浩一郎=西村健一郎『労災保険安全衛生のすべて』(有斐閣,1998年)151頁参照。

然“柔化”亦应保有其度,工作原因仍须占据相当且必要之比例。这种比例需求,实则源于工伤保险自身的特殊构造,尤其是相对于民事赔偿而言。当我们面对混合原因或混合过错时,民法往往会选择以某一比例分摊损害,或选用过失相杀,但工伤保险作为一项社会保障制度,并不具备这种分摊或相抵之功能,只能在“全有”与“全无”之间做出选择——是工伤者全得,而非工伤者则将分文不予,其间并无过渡性选项。因此,总免不了要在“工—私”之间做一种天平式的较量。此时,在“私”的一端,已经有基础疾病大力压阵,在“工”的一端,工作压力必须具备足够的分量,至少不亚于疾病本身的影响力时,发病才能被纳入工伤。在此,生存保障理念的渗入至多只能使两端平衡的情形纳入保护。这既是工伤“全赔”(对个人因素部分一并给予赔偿)的底限要求,也是为何在面对原本就已经过重的基础性疾病时,即便是一贯坚持“柔化”的日本法院,也鲜少愿意给予其工伤定位〔30〕同前注〔26〕,小畑史子文,第25页表。的深层原因。

事实上,就算疾病和过劳的情形均符合以上要求,这种“工—私”之间的作用关系经常也是十分微妙的,尤其是在一个几近平衡的状态之下,随便一个“私”方棋子的移动或者加减,比如过重的家庭负担、濒临破裂的家庭关系、发生大额财产损失等,都有可能切断工伤之因果。也正因如此,在个案中,我们必须尽力寻找与疾病恶化有关的全部原因,并在“工”与“私”的分栏中分别定位、定量,再比较与权衡。

(三)新旧资源间的整合与协调:“以48小时条款”之适用与限制为中心

“视同”进路仍需与现行立法资源进行协调和整合。首先,在便捷性、实效性及“成本—效益”的整体控制上,它显然难以与“48小时条款”相媲美。所以,总体而言它仅是用以弥补该条款偏差与缺漏的后备力量,而非该条款的替代品,也就是说,在适用时仍应保持“48小时条款”的优先地位。若个案中仅通过该条款涵摄便足以公正、合理地认定工伤,显然无需再动用其他资源。只有当涵摄明显有违常理、有违人们心中普遍的正义观念时,才做进阶考量,以视同法为妥善矫正。此时,在该条款覆盖的过窄之处(比如,劳动者之发病虽明显源于工作压力,但从发病到死亡的时间间隔已远超48小时,或发病时适逢工作岗位之外时)可考虑采用前述策略予以补足;而在该条款覆盖的过宽之处,则可考虑以前述工作原因为标准,以该发病与工作无关之明确反证为前提,排除48小时规则的适用,〔31〕如韩国法所为。参见杨河清、万利:《韩国过劳灾害认定基准及判例研究》,载《中国人力资源开发》2017年第8期,第169页。例如,该发病属固有疾病之自然恶化,或其明确因私人或生活原因所致者(如因药物中毒所致、因获知家人罹难等重大噩耗而促发心脏病者)等,这些损害更适宜通过医疗保险而非工伤保险获得救济。

四、工作原因的量化及评价

不管是补足还是限缩,均需落脚于工作原因。为方便该原因的判断,日、韩等国皆以行政认定基准来设定详实指标。此类基准,须先充分吸收医学领域关于特定目标疾病〔32〕目标疾病主要包括:(1)脑血管疾病,包括脑出血、蛛网膜下腔出血、脑梗塞及高血压性脑病变;(2)心脏疾病,包括心肌梗死、急性心脏衰竭、主动脉剥离、狭心症、严重心律不齐、心脏停止及心因性猝死。的最新研究成果,尽量完整地将其致病因素、致病程度,以及各因素之间的互动、作用归纳清楚,而后再以规范形式加以总结、分类,并为等级量化,以指引个案评价。一般而言,当个案事实具备基准列明的过度工作(足以导致加速恶化)之情形,又无其他非工作原因所致之明确反证时,即可认定为职业性疾病。

(一)工作因素的量化

1.“三段式”评价

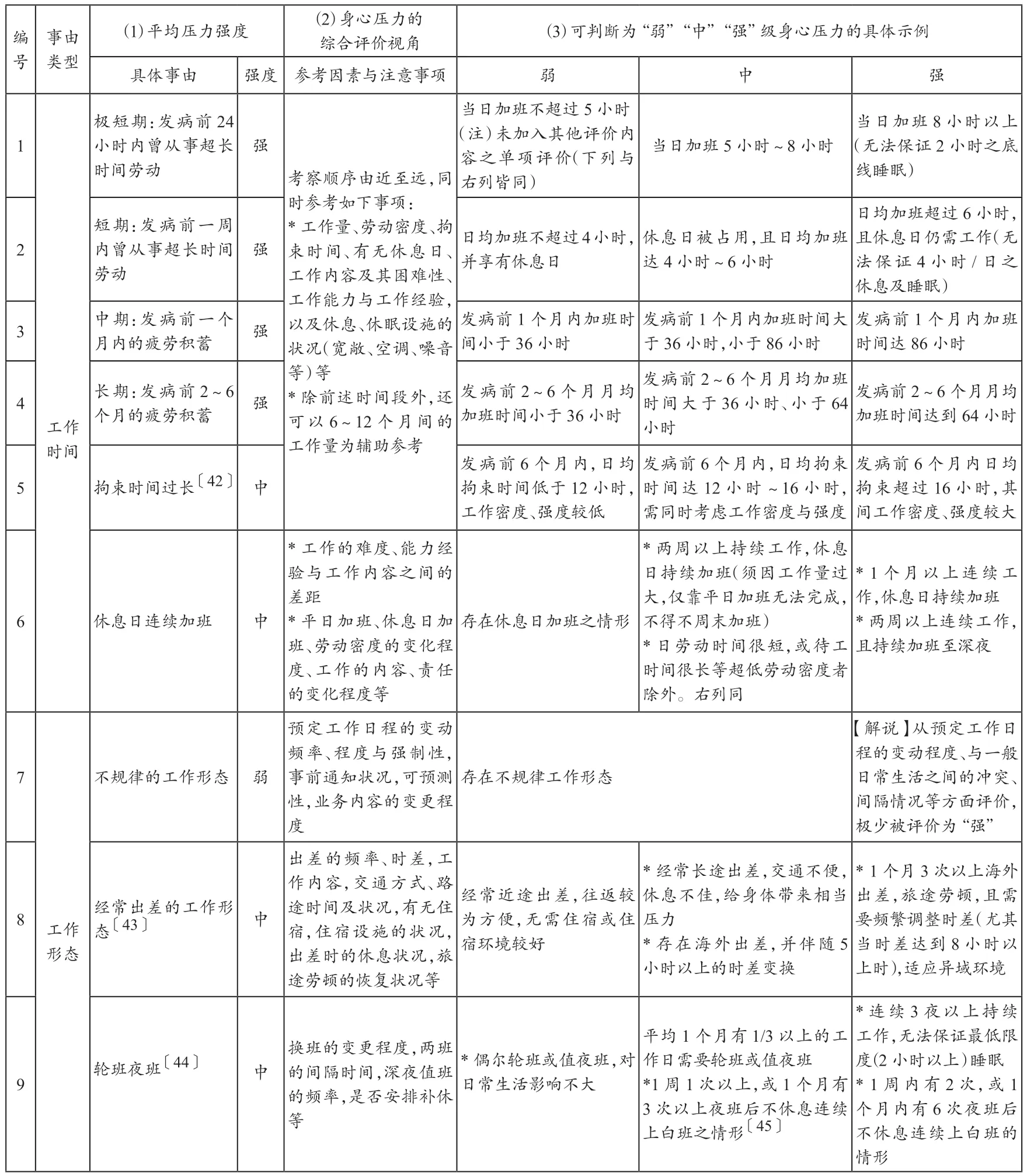

对工作过重与否之判断,各国多采“三段式”考察,即以异常事故、短期过重业务与中长期过重业务三重标准,以时间关联为序,逐一推进。

第一阶段:异常事故之评价。此阶段主要考察发病前24小时内是否发生过“与工作相关且不能有效预测到的突发情况,足以导致特定生理变化”,如引起急剧的血压波动、血管收缩,促使心脑血管疾病发病。其中的重点包括:(1)强烈的精神冲击性事件,即可引发极度紧张、兴奋、恐惧、惊愕等强烈精神刺激,且难以预测的突发事件;(2)急剧的身体压力性事件,即可造成紧急、强烈的身体负担,且难以预料的突发异常事态,如灾后紧急救援等;(3)急剧、显著的工作环境变化,如温度、噪声、时差等因素的剧烈或频繁变化。

第二阶段:短期过重业务之评价。若24小时内并无前揭情形,则应进入第二阶段,考察在发病前较短时期(通常为一周)内,劳动者是否从事过特别过重的工作。此阶段考察多采用比较视角:(1)与日常工作相比,其工作压力是否特殊过重。它强调的是一种变化,即该变化是否会对心脑血管正常机能产生明确影响,诱发相关疾病的恶化。韩国法将这一变化度的底限定位于30%,即工作量、工作时间须比平时增加30%以上。而日本和我国台湾地区则笼统强调需存在超出日常的“持续性的过重业务”或“常态性长时间劳动”。(2)引入同种劳动者(或同事、同业之观点)作为比较(参考)对象,以判断同样的工作对于与受害劳动者年龄、经验相仿,患有相同基础性疾病,但仍能正常从事日常工作的劳动者来说,是否也会造成特别过重的身心负担,这层比较旨在增加判断的客观性。(3)过重与否的判断,它应是一项综合性决定,不仅与工作时间、拘束时间、休息休假等“量”上的过重有关,还与工作环境、工作形态、工作强度、责任及精神紧张程度等“质”上的过重相关(详见下表2第7项以下),同时还必须兼顾特定劳动者的年龄、性别、健康状况、承受能力等主体因素,为综合判断。

第三阶段:中长期过重业务之评价。若短期业务也未“过重”,则需进入第三阶段中长期疲劳积累的考察。此阶段通常以量化的加班时间为主要标准,但在如何定“量”上,各国略有偏差:(1)考察阶段跨度上的偏差。比如,韩国基准乃以发病前12周为最长考察限度,而日本及我国台湾地区则将其扩展至6个月,在司法层面,超出6个月而将其延伸至1年(甚至更长)的判决亦时常有之。〔33〕如大阪淡路交通事件·最高裁判所第一小法庭2000年7月17日判决,労働判例786号14頁。这种偏差乃源于多种因素,比如,行政基准之跨度,即不单受制于医学经验,还通常受制于取证和裁判的便捷性、效率性考量,甚至(行政)立法博弈中劳资双方的立场与力量,交换与妥协,因而多有偏差。但在司法层面,法官则无需顾及后者,只要在医学层面工作因素足以促发目标疾病即足矣,并不受6个月之限的约束。〔34〕即便在绝大多数案件中,法官仍会尊重该行政基准。但在此最长限度内部,三地却采同一分段方案,即将发病前一个月单独列出,采较为严格的“中期”标准,而后面几个月,则采更为宽松的“长期”标准。(2)加班总量上的计算偏差。这一偏差主要源自各国家、地区在法定工时量及加班上限规制上的偏差。比如,日、韩两国以每周40小时为法定工时,并以此为基数计算加班,而台湾法则以“2周84小时”为基数。起算基数不同,将同样的工作时长换算成加班时长时,自然会有所偏差。但在总工时上,三地差别实则甚微。比如,日本法上的“月加班100小时”与台湾标准的“月加班92小时”其实相同(以每月4周计算),其与韩国标准的“周均工作64小时”亦仅有1小时之差。

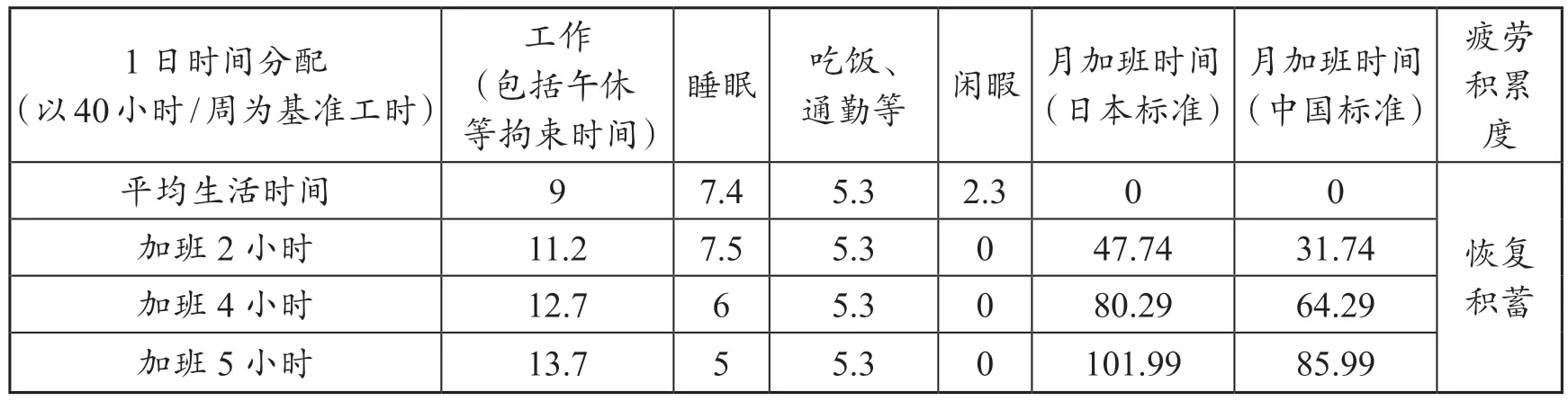

在计量方面,这一标准数值实则源于医学上有关睡眠缺乏对心脑血管疾病促发率的影响。研究显示,日睡眠量低于4小时~6小时者,其发病率会显著提升。〔35〕同前注〔26〕,佐久間大輔书,第158页。而过长的工作时间必然会挤压睡眠时间,因此,各国基准皆以最低限度之睡眠保障为根本,设定中长期过劳工时标准。发病前一个月内,若劳动者日均睡眠量被挤压到5小时以下,则工作与疾病恶化间具有极强关联。此时,若以每周40小时为基础工时,月加班量即约为100小时(实为101.99小时)。若以我国每周44小时工时制为基数,则月加班量将为86小时。而发病前第2~6个月,则多以日睡眠量不足6小时者为限来核定过劳。在我国约合每月加班64小时(具体计算方法如下表1)。

长期过劳的起算点则通常以各国(地)法定加班上限为基础,如日本采45小时/月标准,而我国则宜采36小时/月。虽然因法定基础工时不同,在总工作时间上我国标准要比日本标准高出很多(约等于日本法上的每月加班52小时),但36小时之内,毕竟仍属合法加班之维度,该维度属劳资博弈确定的立法标准,行政标准只能尊重而不宜擅动。此时,若将前述中长期过劳标准与我国立法相衔接,则可呈表2第3~4项所示。

表1 与心脑血管疾病发病相关的加班时间分布(单位:小时)〔36〕同前注〔26〕,佐久間大輔书。

2.质、量平衡与标准试拟

各国判例皆多以加班标准来定位工作因果。〔37〕该比例超过七成。茅嶋康太郎『過労死にならないためにできること:会社や仕事につぶされない働き方·休み方』(株式会社すばる舎,2018年)7-8頁参照。在加班时数未达标的情况下,能够靠质上的过重实现工伤补偿者,可谓凤毛麟角。〔38〕比如在日本,三柴教授在做案例整理时,就直接称之为标准“活用”,而非“适用”,足见其“例外”程度。三柴丈典『裁判所は産業ストレスをどう考えたか』(労働調査会,2011年)1-15頁参照。实因后者难于量化、不好把握。对此,各国基准几乎都只能给出一些方向性的“评价观点”,然而这些粗放、含糊的观点常在适用中引发争议,远不如加班标准那么安全、可靠及方便操作。但质上的过重工作给人体所带来的实际伤害却丝毫不亚于任何形式的加班——高温、极寒、夜班甚至连续夜班,复杂、紧迫的工作任务,以及重大事故之上的直接责任,这些因素在生理及心理层面对于心脑血管疾病的触发动力有时甚至更大,至少绝不输给每月45小时(每天不足两小时)的加班。

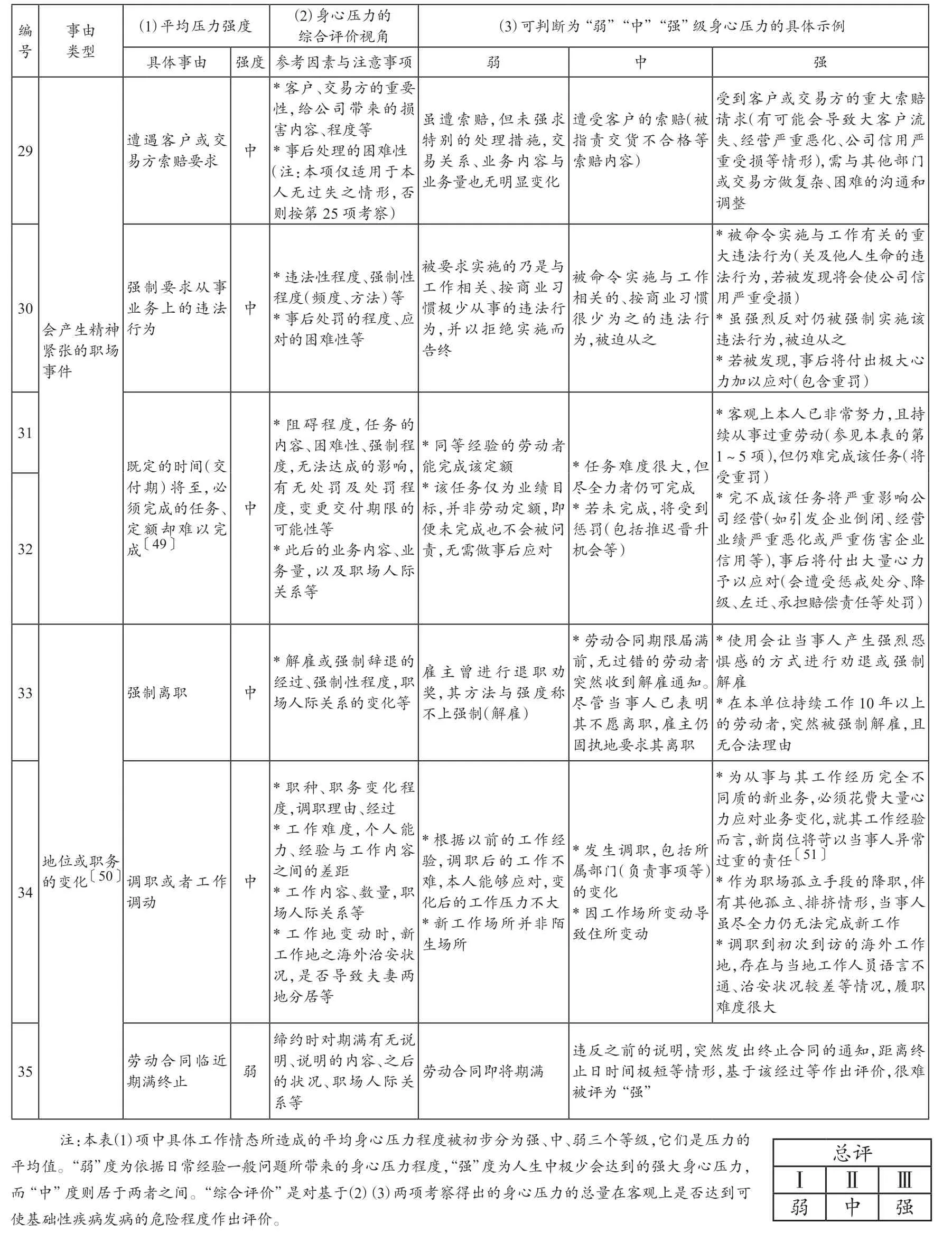

要矫正该偏颇,就得先为这些“质”上因素预设出清晰、明确且易于取证、适用的等级化指标。当然,这一工作仍必须有充分的产业医学支撑与适宜的配套技术标准。比如,在夜班的频度及换班方式上,医学领域早已根据劳动者的健康需求,提出了明确的禁止性命令。〔39〕夜班时,必须保障劳动者有两小时以上的睡眠时间;夜班后,严禁天亮不休,继续工作(连接下一个白班);禁止连续三夜以上持续工作。同前注〔18〕,岡村親宜书,第319页。对于这些成熟的标准,我们诚应妥善吸收(如表2第9项),而对于那些由精神负荷而产生的过劳,则可以日本厚生劳动省“因心理负荷引发精神障碍之业务上外判断指南”为基础,〔40〕参见郑晓珊:《日本过劳自杀工伤规制之借镜》,载《中外法学》2013年第2期。根据心脑血管疾病的特点做出改进。

在整合质、量双重工作因素后,下文拟采前述指南之列表方式,将现有工作压力逐一作出量化评级,并针对不同压力事由、相关因素及其作用强度与变化,给出具体示例。其中既要尽量保留、充实原有的工作(加班)时间标准,也要争取更加详细、全面地搜集、囊括一切能够掌握的“质”上的过劳情形。后者不仅包括因“工作形态”(表2第7~9项)、“工作环境”(表2第11~14项)、“质与量的变化”(表2第10项)及特定“日常工作内容”(表2第15~21项)所带来的身心压力,而且也包括因突发性职场事故、事件、变化(表2第22~35项)而产生的强烈冲击。其中,“日常”者,多属慢性压力积累,当采中长期考察;而“事故”则更倾向于急剧性爆发,宜采短期或极短期标准,且需针对不同事由分别定制专属标准、恰当示例,归列入表。最终,其工伤定性的过程,其实就是一个对照列表,按图索骥的实操过程(详见表2)。

表2 可能带来身心负担的工作性因素及其影响力程度列表〔41〕本表的制作主要参考以下文件:(1)「脳血管疾患及び虛血性心疾患等(負傷に起因するもの 除く)の 認定基準」;(2)「心理的负荷による精神障碍等に系る业务上外の判断指针について」;(3)人事院「疲労の蓄積と脳心臟疾患に関する研究会報告書」(1994)。

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

如上,若个案情形与表2中列明的具体示例间表现一致时,则可直接根据表2评价其压力强度;若不完全一致时,则需根据“具体压力事由”后标示出的“综合评价视角”,参考具体示例对个案作出评价。此际需对事件本身与事件后状况分别作出单项评价,在下列情形中,可综合评价为“强”:A事件本身的身心压力很强,之后本人还需针对该事件作出必要的后续应对;B事件本身的身心压力程度为中等,但由其产生的后续应对工作非常困难。

若有多个压力事由同时存在,还必须对全体事由作综合评价。若是其中有一组事由可达到“强”级,则综合评价即为“强”;若否,则遵循下列方法:(1)如果该多个事由之间彼此相关,那么应将它们作为一个事件进行评价,原则上应以最初的(原发性)事件作为栏目(1)中的“具体事由”,把关联而生的其他事由,作为后续状态,为总体评价。具体而言,若原发事件为“中”级,之后由其引发的关联性事项也可单独评价为“中”级,则基于该后续事项的内容、强度,可对原发性事件作出“强”或“中”的总评。(2)如果多个事由之间均彼此独立、互不相关,那么主要根据事由的数量、各事由的内容、强度,发生时间上的接近程度等,对其整体身心压力作出评价。具体而言,若存在多个独立评价为“中”的事由,则总评将为“中”或“强”。如果是在一个“中”度事由后另附一个“弱”度事由,那么总评为“中”。多个“弱”度事由累加,总评仍为“弱”。最终,只有总评为“强”时,工作才能被视为导致发病的法律上的原因。

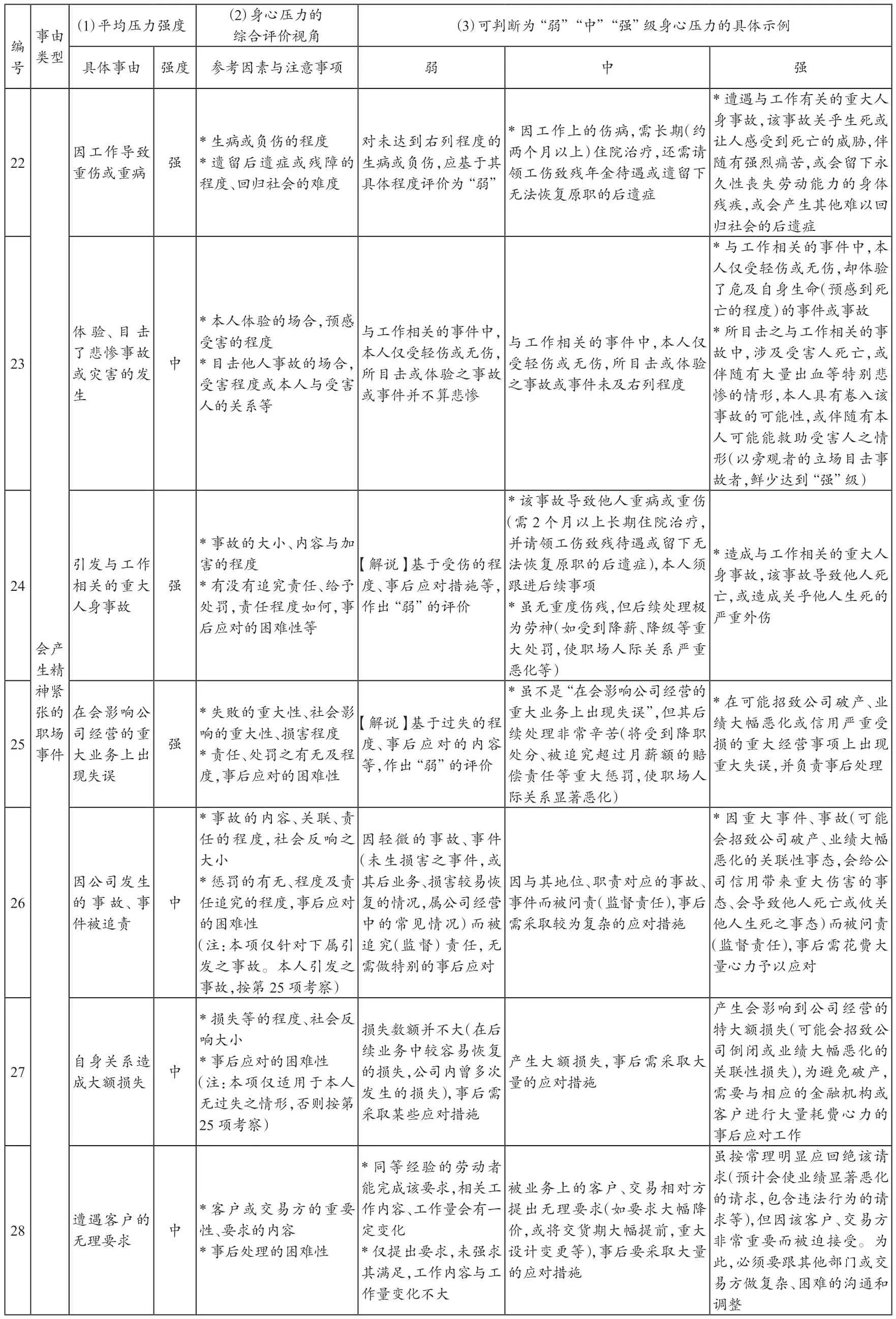

(二)个人因素的量化

个人因素的评价则可以表3为具体指引。

(续表)

表3使用时,需首先注意“原因类型”的第一项“基础疾病”是一个来自劳动者自身的常规变量,对它我们不能设置统一的平均压力等级,而需在实践中根据不同个体的具体病情给出不同的影响力等级。同时,它还是一个具有“一票否决权”的特殊性变量,如果劳动者本身的基础性疾病原已很重,即便无外部工作因素的介入,仅依其自身发展也很可能在短期内直接带来死亡后果,那么工作就只能视为导致发病的一个机会原因,作为内因的疾病才是导致死亡的单独重要原因(仅有治疗机会丧失型案件比较例外)。〔55〕町田高校事件·最高裁判所第三小法庭1996年1月23日判決,労働判例687号16頁参照。对此,亦可引入德国法上的“生存期缩短至少一年”标准,作为工伤保护之底限要求。

(三)综合权衡

首先,我们应参照表2综合评价发病前劳动者的工作是否过重(“强”级),若确属过重,则可获得“是工伤”之初步认定。毕竟表2所给出的“强”级情形已基本接近患病职工的忍受极限,只是这一初步结论还必须经过表3的进一步复验,即查看是否存在其他更为接近发病真相的私人原因,足以切断前述的工作因果,比如存在药物中毒或家人遇难等突发情况。此时的具体评价方法如下:(1)如果表2总评为“强”,而表3仅为“中”或“弱”,那么工作因素就与发病具有法律上的重要关系,是导致发病的单独原因。(2)如果两表的总评结果都是“强”,那么只有在确定“所有来自于工作之外的身心压力,都不是导致发病的主要原因(更为有力的原因)”后,才能认定为工伤。此际,二者是导致发病的共同原因。无论是单独原因还是共同原因,最后都将导向工伤补偿。(3)如果表2总评结果为“强”,但个人存在表格上未予列明的非工作因素,那么我们则需从这些因素的内容、程度等方面综合判断它们是否为导致发病的主要原因。只有当工作因素至少不弱于该非工作因素时,才能纳入工伤补偿。

五、结语

工伤之本质乃在于伤害与工作之间具有紧密关联,工伤保险的保障范围亦取决于此。“过劳死”或其他过劳型伤害若要通过工伤门槛获得救济,同样需要经过工作关联性上的严格考察,尤其是以原因(病因)为导向的分类及量化考察。通过考察,若所谓“过劳”确系导致劳动者患病或发病的法律上的要因,其即应作为“工作关联性疾病”而纳入保障。

在立法层面,我们可考虑以工作原因为中心,在固有职业病“目录”及“48小时条款”规定之外,另行构建其他职业关联性疾病救济的兜底性条款,抑或紧扣工作关联性要素,构建整个工伤救济(工伤认定)的一般条款,而后再通过对“工作原因”或“工作关联”的解释,将“过劳”性伤病,以及尚且徘徊于“目录”体系之外的其他职业关联性伤病纳入其中,形成一条更具包容性、延展性和开放性的救济通道。一则该通道可用以兜底和补漏;二则亦可用以矫正,即通过对工作关联的具体把握,谨慎裁剪现行立法(包括职业病认定及48小时条款)中超出法规目的的过宽之处,补足其过狭之处,复位其偏移之处,使工伤保障回归本质。但总体而言,该兜底性进路在便捷性与效率性上仍远不及“48小时条款”,因此,在适用层面,仍应以“48小时条款”为先,只有在简单适用该条款无法实现其应有救济时,才导入这一进阶考察,以为过劳职工提供更为理性、周延的法律保护。