立足本源、内化本质、勾联建构

——以“面积的意义”一课为例

2020-05-21福建省厦门市翔安区第二实验小学吴丽凤

■福建省厦门市翔安区第二实验小学 吴丽凤

一、分析学情,立足教学本源

《数学课程标准》指出:数学教学活动必须建立在学生的认知发展和已有的知识经验基础上。学习面积之前,学生已经初步认识了立体图形,知道如何从立体图形中抽象出平面图形,对“面”有了初步感知;对长度以及长度单位、周长以及长方形、正方形的周长的计算也有认识,但这些都还属于一维空间,而面积的学习是二维空间的开始,对学生而言是比较抽象的。为此,我在教学面积的意义之前做了个前测:你认为什么叫面积?在接受调查的50名学生中,有27位学生说“面积”就是一个面,占54%;有16名学生用举例的方式,指着某一种物体,用手比划该物体的一圈,占32%;有7位学生表示不知道,占14%。由此可见,学生对“面积的意义”有所了解,但认识十分模糊,而且有相当一部分学生错把面积当周长。

有趣的是我在比较了人教版和北师大版教材关于面积的编排时,发现这两套教材存在以下几个不同之处:1.主题图不同。前者是以黑板和国旗引出面积以及面积大小的比较;后者是以语数课本封面、一元和一角硬币的正面以及两片树叶引出面积以及面积大小的比较。2.对面积意义的表述不同。前者是采用描述性语言,如黑板面的大小就是黑板的面积;后者则是给出定义:物体表面和封闭图形的大小就是它们的面积。3.关于统一面积单位必要性的编排不同。前者是另外用了一个例题,在用重叠法不能比较面积大小的情况下,引出用一种图形作单位来测量,并提问书上提供的是圆形、三角形还是正方形,最后让学生思考选什么图形最合适,为什么,以此来凸显统一面积单位的必要性;后者是在用重叠法不能比较面积大小的情况下,引出把所有边加起来再比较,剪下来再比较和用格子图摆一摆再比较等方法,以此来凸显统一面积单位的必要性。通过对比,我认为后者的编排更接近学生的实际,更有利于学生对周长与面积的本质加以区分,更注重比较的层次性,且将统一面积单位的必要性安排在教学之中,更有利于知识建构。

二、丰富内涵,内化面积本质

《数学课程标准》强调让学生在学习的过程中,通过“经历”“体验”“探索”学到知识和技能,同时使各种能力得到发展。因此,我通过找一找、说一说、比一比、涂一涂、描一描和辩一辩等多种形式,丰富教学内涵,聚焦数学本质、促进深度学习。

镜头一:初步辨析周长与面积的含义

情景导入新课:

出示学校塑胶跑道图片,导入新课:说说下面几句话在数学上指的是什么?说说你的理由并用手势清楚地比划出来。

1.沿着塑胶跑道跑一圈。

2.给塑胶跑道中间的足球场植草皮。

通过说理由,学生能清楚地感觉到沿着操场跑一圈说的是周长,指的是沿着跑道跑一圈的总长度,而在跑道中间的足球场植草皮说的是一整片草皮的大小,肯定不能叫周长,应该叫面积。比划时,学生形象地用手指头比划周长,用手掌比划面积。这样一来,学生更清楚地知道周长是指一圈的总长,而面积是指一片的大小,两个易混的概念就在这一说一比之间趋于清晰。教师接着引导,在操场上能找到周长和面积,生活中哪里还能找到呢?请用手势清楚地比划出该物体的周长和面积。于是,学生指出在黑板上能找到周长和面积,黑板边框的总长度是黑板的周长,黑板整个面的大小就是黑板的面积;数学书的封面也有周长和面积,沿着书本的最外延画一圈是封面的周长,整张封面的大小就是它的面积;教室门的最外延一圈的长度就是门的周长,整块铁板的大小就是门的面积……教师继续引导:刚刚大家所说物体表面的面积,哪一个最大?哪一个最小?你是怎么知道的?意在让学生直观感知周长与面积的区别和感受面积的大小。

镜头二:凸显矛盾,领悟统一面积单位的必要性

为了让学生体会到“统一面积单位的必要性”,我设计了两个环节,第一个环节:男女生涂色比赛。(男生涂的是一个明显大点的长方形,女生涂的是一个约占长方形面积的正方形)很快男生发现两个图形的面积大小差异悬殊,纷纷抗议比赛不公平。于是,老师及时做出“调整”,给出两个面积相近的长方形和正方形,现在大家觉得比较公平了,因为他们觉得两个图形的面积差不多。第二个环节:“面积差不多就是相等吗?你打算怎么证明呢?”小组讨论讨论。于是,有了重叠法和测量法。经过课件的演示,重叠后两个图形多出的部分还是难以看出谁大谁小,小组讨论继续:怎么测量呢?用什么工具呢?汇报中,学生给出的建议五花八门:用尺子量一量,算出周长,谁的周长长,谁的面积就大;直接在两个图形上摆一摆小图片,看看谁摆的小图片个数多,谁的面积就大;直接在两个图形上分别画大小一样的小正方形格子,谁的格子多谁的面积就大……探究成了学生的主动需求,老师为每个小组准备了一个工具袋,里面有尺子、圆片、三角形纸片、方格纸片(有边长是2cm 的,有边长是1cm 的)、长方形纸片等,请学生选出一种自己认为最好的工具进行测量并完成探究单。

实际探究中,学生发现用尺子不能直接测量出图形的面积,对一维空间和二维空间有了切身的感受;从纸片的选择中,发现边长为1厘米的小正方形使用最为方便,对学生对面积的单位的理解以及认识到统一面积单位的必要性大有益处;从计算对比中发现,两个图形的周长都是16 厘米,可是正方形(4×4)比长方形(5×3)多摆了一个边长为1厘米的小正方形纸片,正方形的面积大于长方形的面积,对面积的大小其实就是包含面积单位的多少有了直观而深刻的领悟,对“周长长的图形,面积就一定大”这句话的剖析也有了强有力的证据支持。

三、对比勾联,促进有效建构

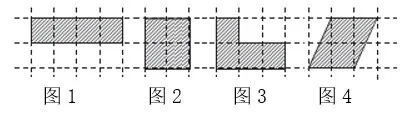

对比中能发现知识点之间的异同,也能理清知识点之间的联系。课尾,我设计了一道题(如下图所示):图中每格小方格的边长都是1厘米,仔细观察,你认为哪个图形的周长最长,谁最短?谁面积最大,谁最小?说说你的理由。交流中,学生能清楚地知道:这四个图形形状不同,但面积相等,都可以看作4个小方格那么大。图1和图3的周长最长,图2的周长最短,周长的长短和面积的大小没有直接的关系。说理分析中,学生对度量的本质有了整体的认知:周长是指图形所有边的总长包含几个1 厘米,而面积是指整个图形的大小包含几个小方格,这将会迁移到棱长总和、体积和体积单位的学习,能有效促进知识的建构。说过了容易忘,做过了才记得牢。学生对比辨析之后,我进一步要求学生在方格纸上自己设计一个面积也是4 个小方格大小的图形,并用线描出图形的周长,用涂色的方式表示图形的面积,将学习引向深入。

四、结语

总之,教师要基于学情,立足教学本源,为学生认知的理解而教;要丰富内涵,致力于实践探究,为内化教学的本质而教;要对比勾联,强化说理辨析,为促进知识间的有效建构而教。