馆藏清代官服的科学分析及其服饰工艺

2020-05-20赵作勇

赵作勇

(中国国家博物馆 文保院,北京 100079)

清代作为中国最后一个封建王朝,其服饰庞杂、繁缛。清代服饰虽然非常注重保留游牧民族的传统,但清代的补服制度却是借鉴明代,并在旧制基础上改进完善。清代官员按品级高低,在官服补子上绣以各种飞禽走兽,以纹样区分穿着者的身份[1]。文中所述服饰为清代织锦缠枝牡丹吉祥纹土司官服,前后缝缀兽纹方补,为武官官服,因武官勇武剽悍,以猛兽作为官服补子图案可彰显其威仪[2]。在中国国家博物馆文物普查工作中,发现此件文物虫害现象严重。流传至今的纺织品因其材质的特殊性,易遭到虫害的侵袭,造成文物上孔洞丛生,改变了原状原貌,同时使机械性能和理化性能明显下降,严重影响文物的保存寿命,另外文物上虫害的排泄物、尸体等污染物也是真菌和其他微生物侵蚀文物的源泉[3]。因此一旦发现虫害现象,就要对文物进行隔离和保护处理。

文中通过对该文物保存状况的分析,科学评估其存在的各种病害,同时分析服饰的形制、结构、缝合方式和纹样等,为清代服饰及其他文物的进一步保护修复工作提供科学、直接的资料。

1 保存状况分析

此件织锦缠枝牡丹吉祥纹土司官服保存基本完整,主要病害为动物损害、破裂、糟朽、缝线开裂、补子金线断裂、钮扣缺失生锈、水渍、晕色、褶皱等。该服饰上动物损害严重,蛀洞遍布全身,主要分布于腰部和下摆,虫蛀造成了各种形状、不同大小的残缺、破裂、经纬线缺失,最小处犹如米粒,最大一处位于前襟腰部,面料、里衬以及夹在中间的衬纸已被全部咬透,形成了一个经向长1.5 cm,纬向长2.1 cm的残缺,具体如图1所示。

类似蛀洞共有5处,其余更多的是一面被咬透。下摆部位面料有许多经纬线断裂的现象,袖口和下摆的黑色绲边、右侧腋下里衬也存在布料破裂,可能是当时在使用过程中造成的。领口下方里子上有两处面积较大的糟朽,经纬线严重缺失,纤维强度极差,具体如图2所示。

该服饰多处布料缝合线开裂,长度在1~2 cm之间,最长一处位于右袖后片接袖线处。服饰上共有5排钮扣,第2,3排的铜扣已缺失,最下方钮扣的钮脚缝线有部分开裂,铜扣上有锈蚀现象,具体如图3所示。

前胸和后背缝缀有方形补子,其中左襟补子右上角和后背补子中缝与面料的缝线都发生了断裂。补子上的金线存在断裂现象,第4排铜扣保存完整,位于补子下方,由于铜扣的支撑作用,导致左襟补子以及后背补子立水纹处的金线在支撑处都发生了断裂,补子主题纹样兽纹身上也有一些金线断裂,其位置正处于第3排钮扣上方。补子四周一圈回纹由于金线较细也有部分断裂。服饰面料由银色金属线显花,部分面料的金属线发生了氧化,颜色发黑(见图3),有些金属线则发红或发黄。这是由于金属线的金属箔层大面积脱落,漏出了金属箔层与纸背层中间的红色黏合剂,如进一步开裂脱落,就会漏出下方的背纸甚至芯线,从而发黄。里衬的后背、两侧腋下以及下摆两侧等处有明显的水渍痕迹,可能是由汗渍造成,具体如图4所示。下摆的边缘处有一些水渍发黑,为黑色绲边晕色导致。此外肩袖线处有一较长的褶皱,面料和后背蓝色里衬上也分布多处小褶皱。

2 材料与方法

2.1 原料与仪器

2.1.1原料 清代织锦缠枝牡丹吉祥纹土司官服,中国国家博物馆提供。

2.1.2仪器 DM2500生物显微镜,徕卡公司制造;Spotlight200型FT-IR显微红外光谱仪(带有金刚石晶体,采用MCT检测器,ATR附件,测试条件为分辨率4 cm-1,波数扫描范围4 000~400 cm-1,使用衰减全反射测试方法),PerkinElmer公司制造;XSORT型便携式X射线能谱仪,斯派克公司制造。

2.2 方法

2.2.1布料纤维分析 采用红外光谱与透射显微镜观察相结合的方法对布料纤维进行鉴定,为此次文物保护修复工作提供依据和参考,样品为保护过程中掉落的纤维。采用哈氏切片法将布料纤维进行切片处理,并观察纤维纵向和横截面情况。

2.2.2衬纸分析 采用透射显微镜观察法对面料与里料中间所夹衬纸进行纤维鉴定,样品为保护过程中掉落的纤维。将样品置于载玻片上,用解刨针分散纤维,使用赫氏染色剂(I2-ZnCl2)染色,盖上盖玻片,用滤纸吸去多余的染色剂,在透射显微镜下观察染色后纤维的颜色以及纵向的形态特征,对照标准图谱鉴别衬纸原料种类。

2.2.3钮头分析 采用半定量原位表面分析法。测试条件为X射线能谱仪最大工作电压50 kV,电流为自动,测试时间为60 s,使用金属模式。

3 结果与讨论

3.1 布料纤维分析

图5为面料褐色经线的红外光谱,图6为服饰右侧蓝色里衬的红外光谱。

图5中,3 300 cm-1处为—OH和N—H伸缩振动,3 078 cm-1处为N—H伸缩振动,2 976 cm-1和2 935 cm-1处为—CH2和—CH3的反伸缩振动,1 632 cm-1处为酰胺Ⅰ谱带C=O的伸缩振动,1 518 cm-1处为酰胺Ⅱ谱带N—H弯曲振动,1 445 cm-1处为—CH2弯曲震动,1 233 cm-1处为酰胺Ⅲ谱带N—H弯曲振动,1 071 cm-1处为C—OH弯曲震动;在1 002 cm-1和977 cm-1有两个吸收峰存在,并且在960 cm-1附近没有特征峰。另外,面料褐色经线的纤维纵向表面光滑平直(见图7),横截面呈不规则的三角形,角略圆钝(见图8),综合分析可确定面料褐色经线为桑蚕丝纤维。经检测面料纬线、黄色里衬、左右侧蓝色里衬、黑色绲边材质均为桑蚕丝纤维。

3.2 衬纸分析

图9为衬纸纤维形态的显微照片。从图9可以看出,纤维细长,表面光滑,壁上有横截纹,经染色剂染色后呈现棕红色,无分丝帚化现象,纤维外壁上可见明显的透明胶衣(见图10),纤维之间干净,杂细胞少,在一些纤维上附着黄色的蜡状物,由此可推测衬纸纤维为树皮纤维[4]。

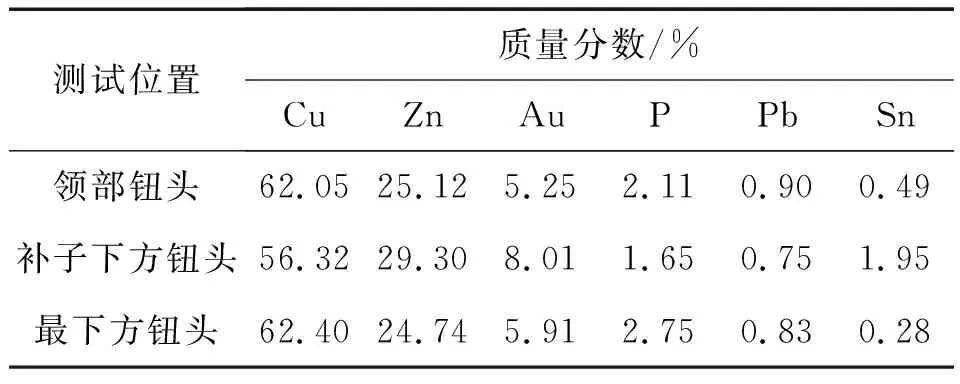

3.3 钮头分析

该服饰共有5排钮扣,对钮头材质的分析可为服饰的修复和保存提供科学依据。钮头的便携式能谱分析结果见表1。检测结果表明,3个钮头基体为铜-锌二元合金,材质均为黄铜。在检测中发现了金元素,应为铜鎏金。清代钮头的材质多样,以铜鎏金居多,不但皇室和官员用之,民间富庶人家亦用之[5]。

表1 钮头便携式能谱检测结果

Tab.1 Detection results of portable energy spectrum of button head

测试位置质量分数/%CuZnAuPPbSn领部钮头62.0525.125.252.110.900.49补子下方钮头56.3229.308.011.650.751.95最下方钮头62.4024.745.912.750.830.28

4 服饰工艺

4.1 服饰结构

图11、图12为服饰正面及背面。官服圆领对襟,有双层里衬,上下通裁,前衣长110.5 cm,后衣长108.5 cm,通袖长174 cm,胸围70 cm;前片下摆宽104 cm,翘高9.8 cm,后片下摆宽98 cm,翘高9.5 cm;领为圆领,前领深11 cm,后领深0.5cm,领宽4 cm,领围37 cm;宽袖收口,袖口宽34 cm,有两个接袖,中间接袖长35.5 cm,外侧接袖长16 cm,外侧袖缝线上的前后接袖点不在一条直线上(前片偏向中缝),相差约1 cm,错位量通过大小头的接袖补齐,从而保证了服饰的完整性,且位置较为隐蔽,不会影响美观。

图13为官服裁剪结构。该官服共有3处开叉,下摆两侧开叉,以及一处后开叉,衣身前后片各接一片补角。与典型服饰不同之处在于,该官服前片的两片补角较大,往上延伸与接袖相连,相连处长度为1.5 cm,前叉长42 cm,后叉长41 cm,叉高51.5 cm,后背中缝有后开叉,叉长49.6 cm。官服前胸和后背位置缝缀方形补子,前胸补子被门襟分为两片,后背补子完整,补子经向29.6 cm,纬向27.5 cm;衣领、下摆、开叉及前中缝处均包有黑色绲边,即在缘边上用布条以包缝的形式与布边拼接,是布料边缘处理常用的工艺之一,不但可以起到装饰作用,而且能防止布料产生毛边,增加衣服牢度。袖口绲边宽约为0.7 cm,领口绲边宽约为0.4 cm,其余绲边宽约为0.6 cm。

4.2 服饰裁剪方式

此官服的裁剪方式为中国古代服饰中典型的以通袖(水平)和前后中缝(垂直)为轴线的“十”字型直线裁剪。有所不同的是,接袖的肩袖线处纹样从接袖线到袖口逐渐向下轻微偏移,另外,外侧袖缝线上的接袖点不重合,具体如图14所示。

以左侧接袖为例,左袖裁剪示意如图15所示。推测有两种裁剪方式:

1)图15(a)中,a和b为对折的两个接袖,将两接袖缝合固定,把前片接袖缝AB向外顺时针旋转,后片接袖缝AB′不动,使前片顶点B到后片接袖缝AB′的长度BC为1.5 cm,也就是图13中④与⑧中间的接缝长度。此时布料的翻折线向前偏移,得到新的肩袖线。按尺寸将袖弯线裁出,裁剪终点为C,按照袖口尺寸将袖口裁出,此时袖缝线上的前接袖点D比后接袖点E更偏向中缝,与实物吻合。

2)图15(b)中,两块布料分别裁剪,然后缝合在一起。

两种方法相比,前一种更为简单。接袖分别与大襟和下摆补角缝合后,腋下会多出1.5 cm的余量,因此腋下有褶皱并且微微隆起。这是由于前袖缝长,后袖缝短,长的部分在腋下达到平衡,使胸部呈现轻微的立体,从而使前胸宽大于后背宽,前衣长大于后衣长。这种裁剪方式适用于廓形前大于后的服饰,肩袖线偏斜结构技术的应用可在不改变平面结构的前提下,达到面料利用最大化与服装外观造型的平衡[6]。

4.3 服饰组织结构

服饰面料为双插合特结锦,通梭织金,由两组经线和两组纬线交织而成,面料组织显微照片及其结构如图16、图17所示。图17中,纬线分成两组,每织入一根石青色地纬后再织入一根圆金线,金属线显花为花纬。按花纹要求,在起花时花纬与经纱交织,浮在经纱上面,利用花纬浮长线的变化形成花纹,纬密为42根/cm,丝线投影宽为0.32~0.41 mm,无捻,金属线投影宽为0.29~0.39 mm,Z捻;在地部,花纬沉于地纬的下方,地经与地纬交织成地组织,地组织颜色由经线确定,为褐色,地经密度为83 根/cm,投影宽为0.08~0.12 mm,无捻;另外一组经丝为特结经,专门用作花纬的结接丝,来固结花纬,每隔8根地经织入1根特结经,固结组织为1/2的左斜纹,特结经经密为11 根/cm,投影宽为0.07~0.11 mm,无捻。特结经可以根据需要调整粗细、颜色,以满足显金图案的需求,此处特结经为淡红色或淡黄色,比地经略细。

后背左侧蓝色里衬为五枚二飞的经面缎纹,织物经密为92根/cm,纬密为42根/cm,经线投影宽为0.09~0.13 mm,纬线投影宽为0.24~0.26 mm,均未加捻;后背右侧蓝色里衬为1/4的Z斜纬面斜纹,织物经密为90根/cm,纬密为46根/cm,经线投影宽为0.13~0.18 mm,纬线投影宽为0.19~0.22 mm,均未加捻;黄色里衬织暗八仙纹,组织结构为平纹地斜纹显花,斜纹为3/1的Z斜经面斜纹,织物经密为53根/cm,纬密为30根/cm,经线投影宽为0.19~0.25 mm,纬线投影宽为0.16~0.29 mm,均未加捻;补子组织为七枚五飞的经面缎纹(见图18、图19),七枚缎纹不论飞数如何,所构成的缎纹组织中组织点分布都不均匀,斜纹倾向比较明显[7],织物经密为72根/cm,纬密为25根/cm,有石青色和淡黄色两种经线,比例为1∶3,经线投影宽为0.09~0.14 mm,纬线投影宽为0.32~0.38 mm,均未加捻;补子后背橘黄色面料组织结构为平纹,织物经密为27根/cm,纬密为25根/cm,经线投影宽为0.21~0.35 mm,纬线投影宽为0.19~0.39 mm,均未加捻;此外黑色绲边为八枚三飞的经面缎纹,织物经密为133根/cm,纬密为42根/cm;经线投影宽为0.08~0.10 mm,弱Z捻,纬线投影宽为0.21~0.25 mm,无捻。

5 纹样

5.1 布料纹样

官服上的织锦缠枝牡丹纹如图20所示。纹样以上下两朵牡丹花为中心,枝蔓穿插缠绕于其周围,花朵较大,叶片相对较小,花枝的间隙还有蝠纹、三钱纹、“卍”字纹、盘长纹等纹样,面料纹样都有丰富的文化寓意。牡丹被称为花中之王,使人联想到富贵、祥和、喜庆等美好寓意,缠枝牡丹纹盘错交结而又连续不断,寓意富贵连绵,吉祥永恒。盘长(肠)纹是佛八宝纹之一,首尾两端相连,给人相互连通、永无止境的感觉,有福寿绵长、生生不息之意[8]。“卍”字符为佛教的一种吉祥符号,也是清代常见的纹样,皇家用其象征千秋万代,平民百姓用其祈求万福延续。整体纹样四方连续,顺序而出,一个图案循环为经向12.6 cm,纬向为9.1 cm,一个门幅内织有5个循环图案。

官服下摆以及袖口处的黄色里衬织暗八仙纹。暗八仙纹样始于明末清初,以神话故事“八仙过海”中八仙的8个法宝造型为基础,随着八仙故事的流传,八仙所持的8种宝物逐渐被分离出来,在纹样中以物代人,形成“暗八仙”,流行于整个清代[9]。相比于八仙纹样的构图复杂、细节繁琐,暗八仙纹在服饰上更为常见。黄色里衬上葫芦、扇子、渔鼓、宝剑、荷花、花篮、笛子、阴阳板8种宝物均匀分布,并以飘带装饰,中间填以寓意四方合一、高升的四合如意云纹,以增加美感。纹样以交替的四方连续形式排列,既统一又富于变化,一个图案循环为经向24.5 cm,纬向16 cm,一个门幅内织有3.5个循环图案。

5.2 补子

官服最为明显的等级标识为前胸和后背缝缀的方形补子,前片补子在中间对剖为二,后片则为一整片,都是先期织绣好再缝缀到衣服上,补子前后成对,图案和大小基本相同,具体如图21所示。补子为双层,上层采用圆金线在石青色素缎上以遍地双金盘金绣制成,后再用淡黄色丝线以针脚0.2 cm、针距0.2~0.3 cm锁针固定于下层橘黄色平纹织物上。使用蓝色丝线将补子4角以及各条边的中点缝缀于衣服上,以固定补子。

该官服补子图案主题突出,主体纹样为兽纹,位于补子中央,向右侧身蹲卧于湖石之上,抬头望向补子右上角代表天子的太阳,气势彪悍威武。下方为海水江崖纹,寓意江山永固,周围祥云围绕,天空中飘浮着蝙蝠、花卉、盘长等各类吉祥纹样,图案整体形式自由,布局有序。补子图案除兽纹的眼睛和嘴部用彩色丝线绣成外,其余部分均为金线盘金绣制成。补子四周以一圈回纹为装饰,回纹所用金线比补子中心纹样所用金线更细。中心纹样金线投影宽为0.35~0.49 mm,四周回纹金线投影宽为0.18~0.25 mm。

清代补子的主体纹样呈一种符号化趋势,代表官品等级的鸟兽其姿态往往表现为一种固定的模式。虽然清代对补子的尺寸、图案都有严格规定,不能私自改变,但不少官员经常利用纹样之间的相似之处,将自己的补子纹样与较高级别的纹样进行混淆,从而增加了现代学者辨认补纹的难度;加之清代补子常使用盘金绣或是提花的手法,仅有花、地二色,难以通过色彩来辨认补纹,因此形态是辨认的第一要素[10]。例如,兽纹被人们赋予了神话色彩,麒麟纹和狮纹腿部都带有火焰,麒麟有双角,体表有鳞片,足部为蹄,狮纹则背部和尾部有卷曲的鬃毛,而豹纹最主要的特征是身上有点状斑纹,虎纹体表经常有条状斑纹,额头上有“王”字、米花纹等。此件官服补子上的兽纹无角,体表顺滑无鳞片,脊背和尾部无厚重的鬃毛,体外四周无明显的火焰纹,足部为爪,似一个猫科动物,因此推断此件官服补子可能为武官六品的彪补。

6 结语

通过整体、科学的观察和分析,此件官服上动物损害严重,蛀洞遍布全身,虫蛀造成了面料、里料上各种大小的糟朽、残缺和破裂,需要进行污染物清理、回潮平整、无氧封装等保护修复处理。面料以及补子的金属线都存在断裂、金属箔脱落等现象,因此在保护修复和保存过程中,应避免清洗、折叠等不恰当行为,防止金属线进一步破损;并且为了更好地保存文物,保护修复后可根据文物的尺寸,为其单独定制无酸囊匣。官服的面料、黄色里衬、蓝色里衬、黑色绲边材质均为桑蚕丝纤维,面料与里料中间所夹衬纸纤维为树皮纤维,官服所用钮扣钮头的材质为鎏金黄铜。官服的裁剪方式为平面“十”字型裁剪,采用肩袖线偏斜结构技术,使胸部轻微立体,适用于廓形前大于后的服饰。面料为双插合特结锦,织有缠枝牡丹纹;蓝色里衬左侧为缎纹,右侧为斜纹,黄色里衬为平纹地斜纹花,织有暗八仙纹。官服前胸和后背位置缝缀方形补子,采用遍地盘金绣制成,通过对补子图案形态的辨认,推测为武官六品彪补。