目标人

2020-05-19卢小曼

卢小曼,知乎木卫Ⅲ工作室负责人。曾制作《吴宣仪·未来女友实验室》《刘敏涛·古今女子图鉴》《秦昊·浮生六记》等广播剧,文学作品刊登在《青年文学》等杂志。

那天早上去学校的时候,我希望自己穿着一件长袖。

那是7月份,走在路上感觉有40℃。我穿着短袖校服和长裤在路上挪步,手腕被母亲轻轻握着。远处,我能看到我们班的三个女生在楼梯口说话。当我走过去的时候,她们有些震惊和恐惧地看了看我,鞠躬一样向母亲打了个招呼,马上就走开了。

我看了看我的胳膊,短袖下面三块黄绿色的椭圆形淤青,两处像被什么藤条抽打后的凸起。是啊,确实挺可怕的。这些淤青和凸起是前一天晚上留下的。

那晚发生的事于我而言是终生难忘的恐怖回忆。父亲在初二下学期公布成绩的家长会上,被班主任点名说他的孩子有可能在下一个学期被分到“差班”。于是,那天晚上我被尺子、筷子、怒吼、拳脚等各种各样有形或无形的“工具”施以酷刑。我已经不记得那些因我的身体摇来晃去导致视线混乱的画面了,也不太记得我喊得有多大声、身上有多疼。我只记得父亲看着我,哭了。他噙着眼泪对我说:“你以为我愿意这样打你吗?”母亲也声音沙哑地对我说:“如果你被分出尖子班,爸爸妈妈就真的没办法了。”

我记得听到他们说这两句话的一瞬间,我竟然是感到自责和心疼的。虽然挨打的是我,但错的也是我。现在想起来,那两句话可以算是“情感暴力”——让一个人同时承受暴力和愧疚,让他认为自己所造成的伤害远远大于受到的伤害。不过我那个时候并不懂这些,我也不知道同学们看见了我身上的淤青之后,是如何开始议论我的。但那个夏天我也真的在用功学习。从早上8点到晚上10点,我除了吃饭,其余时间都在学习,父母给我请了收费昂贵的补习老师来家里辅导我,而我也确实学得起劲。

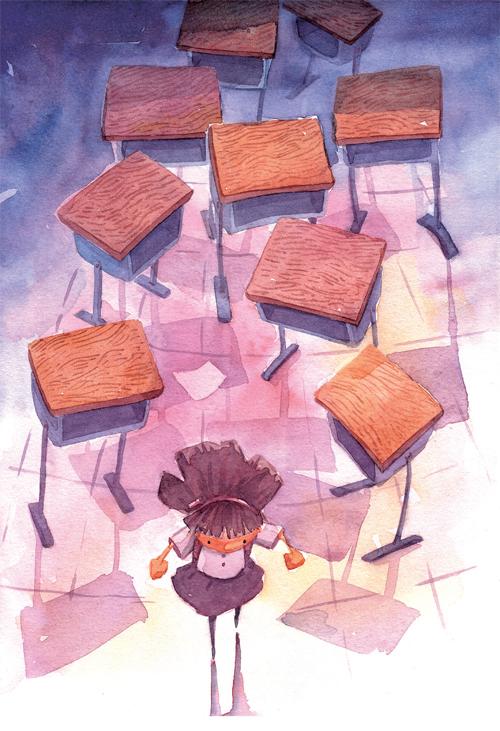

开学第一天,我跟着熟悉的同学走进教室,却发现教室里有很多陌生面孔。我才意识到我走错了教室,这是新分出来的班,而我原来的班级在隔壁。我错过了老师的分班通知电话。当我走回尖子班教室的那一瞬间,看到好几个同学先是抬头看我,然后窃窃私语,我甚至听到了有人暗暗地倒吸冷气的声音。

我想他们一定在说:“她假期一定学习了!所以排名才会上升那么多。”可没想到从那天开始,班里竟没有一个人跟我说话了。

当有人把我的作业本在教室里扔来扔去、互相叫喊着“你发!你发!”的时候,我在想,就因为我假期努力学习了,所以没有人愿意发我的作业本了吗?当做操时跟我站在同一排的男生被其他人嘲笑而生气地去推搡嘲笑者的时候,我在想,是因为我的成绩排名上升了,所以没有人愿意和我站在同一排了吗?

原来那就是校园霸凌,而我在十几年之后才明白。我不知道它从什么时候开始,又会在什么时候结束。

时间就这样过去了,元旦到了,班里要举办元旦文艺联欢会,我照例报了英文歌独唱节目。那天早上,我的父母很早就出发回了老家,因为接到消息,家人说姥爷病重。我一边惦记着姥爷的情况,一边走到讲台前面准备唱歌,忽然听到一声“下一个是她”。我看到班里有一小撮人站了起来,排着队出去了,然后又有更多的人站起来,他们笑嘻嘻的,后面一个人搭着前面一个人的肩膀。一队男生从我身旁走过的时候,有几个还轻轻吹起口哨或者咳嗽几声。马上,班里零零星星只剩下十来个人了。我在心里问自己:姥爷病危,爸爸妈妈让我留在这里,是为了给这帮人演唱一首歌吗?

我拿起书包走出教室,听到身后有一个人喊了一句:“没事的,唱啊!”我一口气走到公交车站,冷静下来后我开始后悔:我应该留下来,给没有走出教室的人唱完那首歌,然后再走。

接下来发生的事改变了我。

我找到了那帮出去躲避的人,他们蹲在外挂楼梯上。为首的男生叼着烟。突然有人对他喊了一句:“她来了!”他抬起眼睛看我,还没来得及说话,嘴上的烟已经被我抢了过来。我把烟头踩在脚下,然后抬起脚踢了上去。

我穿着一双马丁靴,鞋底很厚,上面沾着烟灰和土。他的眼睛在那一瞬间眨了好多下,我看到他眼神中的困惑、惊讶和恐惧。他一个转身,我踢在了他的皮衣上,留下我马丁靴的鞋印。我能清楚地看到皮衣上面的烟灰。

我走了。在那个还没有人离开学校的时间点,我没有请假,没有征得任何人的同意。

元旦之后,姥爷去世了。爸爸妈妈终于把注意力从我身上移开了一些,班里的同学却没有。那个被我踢的人,经常在课间大喊:“小曼,你真美!”或者过来对我说:“我能找你借本书吗?”有时候他甚至带着一点不服气来问我:“你家里到底有多少钱?”

班里没有人再欺负我了。有男生给我写情书,还没传到我手里就被老师发现,被拦下来,搞得几乎每个人都知道。但我的内心是安静的。

我就这样从同学们争相欺凌的对象变成了争相取悦的对象,欺凌的开始是因为我遭受暴力,而欺凌的结束是因为我以牙还牙。当时的我觉得这一切好像都是一出戏,我带着惊讶的感受看戏,想看清楚观众到底是谁,导演和编剧又是谁。

可惜,生活中的戏一场接着一场,从不谢幕,班级里被欺负的对象从我变成了新来的转校生。她很少说话,成绩很好,我不知道她得罪了谁,或者是因为别的什么原因,做课间操的时候,没有人愿意和她站在同一排。

体育课自由活动的时候,我看到她紧抱双臂一个人站在操场上。我走过去,对她说:“你应该打他们。”她非常惊讶,皱着眉头问我:“你说什么?”我感觉她后退了一步。“如果有人欺负你,你就应该打他。然后他就会觉得你很酷。”那个时候我13岁,总结出来的处世哲学也不过如此。

她没有打人,同学们也没有停止欺负她。后来我几次伸张正义,对嘲弄她的人破口大骂,却发现我的行为反而让“霸凌游戏”变得更有趣味,变成了“老鹰捉小鸡”的游戏,男生们玩得不亦乐乎,他们兴奋的眼神让我感到挫败。

后来,那个转校生突然被“赦免”了,不是因为我,而是因为捉弄她已经不再有趣,新的人已经替代了她的位置。我忘记了替代她的是那个被母亲当众教训的同学,还是那个被老师称为“猪头”的同学。总之,我记得转校生对其他人说,她不是那个被老师骂“猪头”的人的朋友。她急于想证明这一點,于是大叫了一声“猪头”给那个人听。

我在教室里看到叫过“猪头”之后马上和身后的同学们笑成一片的转校生,突然发觉她在嬉笑之后走回座位的脸上有说不清的落寞和痛苦。原来她不过是想得到大家的认同,她不过是希望有一个归属。

后来过了很多年,我依然能够看到身边一些人有那个转校生的影子。在大学校园里不停地为学生会主席捡球的同学,在会议室里紧跟着领导批评方案的同事,在网络上指责别人不守道德的网民。不知道他们最终有没有获得自己想要的认同,会不会觉得自己过得很辛苦。