人居园林中竹类植物的康养美学解析①

2020-05-19王锐涵张青萍南京林业大学艺术设计学院江苏南京210037

王锐涵 张青萍 (南京林业大学 艺术设计学院,江苏 南京 210037)

环境对人的生存状态有着直接的影响,康养环境的理念,推动了现代人居园林设计的发展[1,2]。竹是集文化美学、景观价值于一身的优良植物,不仅在中国传统造园中有着悠久历史和特殊地位,还以其强大的生态效益、广泛的场地适应性、独特的艺术景观效果等特点,在现代人居园林设计中发挥着重要作用[3]。康养环境的基本作用是提升人的身心健康,而在环境与人的交互作用中,从客观的物到主观的美,都需要人感官感知的中转。因此,在文化与五感视域下发掘竹在人居园林中的康养美学价值,成为实现人们美好生活需要的一个有意义的工作。

一、竹类植物在园林传承中的文化美学

中国园林繁衍传承过程中,竹类植物是其中不可或缺的一个元素(参见图1)。史料记载,周朝时已经开始种植竹类植物:“天子西征,至于玄池,乃树之林,是曰竹林”(《穆天子传》)。到了秦朝,秦始皇将竹子从山西云岗引种于咸阳宫中。汉朝竹类植物则开始以“苑”和“囿”的形式规划栽种[4]。从《水经注•渭水注》可得知,今周至县于西汉时期尝试过将竹子在园圃中进行种植,在三国时期更是将竹园建立在邺城北部地区。在此期间,竹子开始被用于构建皇家禁苑和私家园林,并具有了一定的规模[5]。

魏晋南北朝时期竹类植物扩展到了私家园林和寺庙园林[6]。这一时期,园林景象可用“莫不桃李夏绿,竹柏冬青”来形容,更出现了以“竹林七贤”为代表的文人雅士。谢灵运在《山居赋》中写道:“绿崖下则密竹蒙径,从北直南悉是竹园”,借助大面积的竹类植物景观,表现“带长阜,倚茂林”的自然天成之美[7]。在此时期,竹类植物已经开始融入园林之中,在丰富园林主人视觉世界的同时还丰富了其精神世界。

图1 竹的园林文化传承

隋唐时期竹类植物在此时的园林中也得到了广泛应用。王维“檀峦映空曲,青翠漾涟漪”(《辋川集•斤竹岭》),描写了其辋川别业中翠绿竹海的景色[8]。而杜甫“浣花溪水水西头,主人为卜林塘幽”的诗意,则正是其“工部草堂”竹树成荫,清幽景色自然天成的写照[9]。竹类植物,成为人们追求“以诗入园,以画成景”的一个窗口。

宋朝时期,苏轼的诗句“宁可食无肉,不可居无竹”,充分体现了竹类植物在当时园林中的认可程度。林景曦更是将“松、竹、梅”岁寒三友在《雾山集•五云梅舍记》中用“种梅百本,与乔松、修篁为岁寒友”这句词形象生动地刻画出来。辛弃疾对“梅、兰、竹、菊”四君子也偏爱有加,在《沁园春•带湖新居将落成》一词用“疏篱护竹,莫碍观梅。秋菊堪餐,春兰可佩”的诗句表达了对它们的喜爱之情。竹,此时已经不再仅仅是一个园林植物,而是被赋予了深层文化的内涵,成为了一个形象的代表,一个意境的载体。

明清时期的园林,以特色建筑为基础,辅之以竹、水、山石[10]。其中具有代表性的园子包括江南沧浪亭、扬州个园等。明代计成的《园冶》和文震亨的《长物志》,对以竹子为路景的道路、幽静的竹子小路、悠闲静逸的竹亭、充当窗户的竹子、映在粉色墙上的竹影、以竹子和奇石为组合的景观等做了归纳和论述,形成了至今仍被推崇的经典竹景营造手法。

与其它植物相比,竹不仅具有独特的外观造型,还有着特殊的审美价值。唐代诗人张九龄在《和黄门卢侍御咏竹》诗中,用“高节人相重,虚心世所知”来赞扬宽大胸怀。而“玉可碎而不可改其白,竹可焚而不能毁其节”,被用来形容刚强正直;“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,则体现了历经千磨万难仍然坚强挺拔的特点。数千年的历史传承与沉淀,竹所带出的文化美感,甚至上升为人生哲学。

二、竹类植物的视觉美学

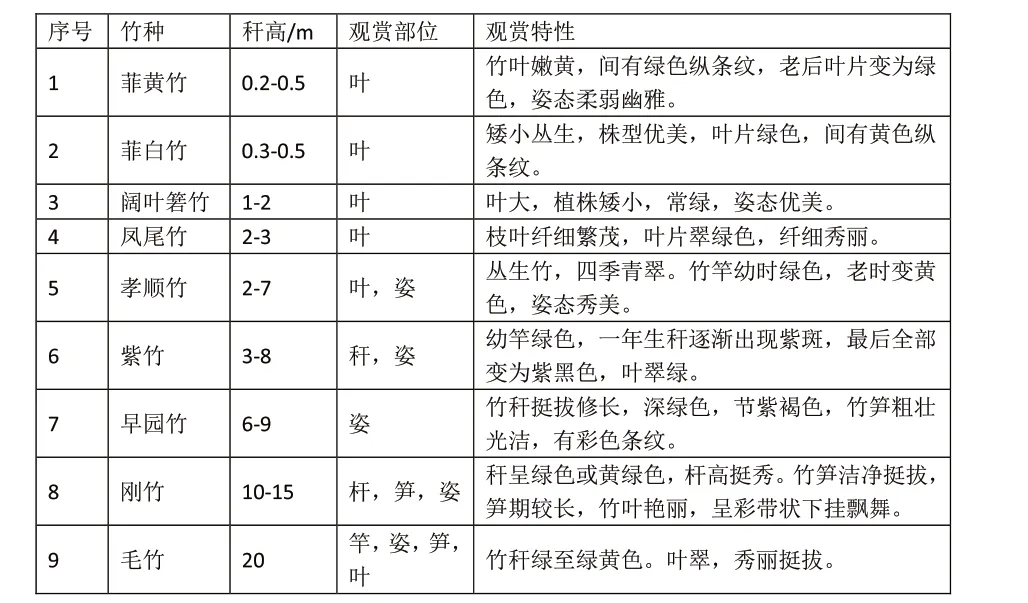

竹类植物外形挺拔,姿态优美,无论叶、秆、笋或整体,都能带来独特的视觉感受(参见表1)。竹类植物本身具有的形、色、影、意等自身特性[11],为人居园林的康养功能实现提供了基本的自然美学资源。

竹类植物有着符合大众审美的色彩,而色彩在人居园林中可以赋予景观参与者最为直观的美学体验。毛竹、阔叶箬竹、凤尾竹等竹类植物的秆叶均为绿色,作为最能代表大自然的颜色,绿色能给人带来生理和心理双重的舒适感和安定感。金丝竹、菲白竹、菲黄竹、紫竹、绵竹等的秆叶为黄色、紫色以及秆叶黄绿相间,还有一些竹子则有着绿、黑、紫、黄,白等变化。与全绿色不同,点缀颜色交错的斑点或条纹,则给人轻快活泼的心理感受。

竹类植物具有特别的外形美,丛生或散植,在人居园林中都具有显著的存在感。竹类植物有大型竹、中型竹、小型竹、矮型竹和地被竹之分,高矮差异较大。将大中型竹类植物大面积栽植成林,可以突出竹类植物群体美,创造绿竹成荫、万竿参天的景观艺术效果,并可以为建筑提供背景、防风、遮挡的功能。中小型竹类则常用于小型景观空间以及室内的空间划分,不加修剪的生篱可以营造古典园林所追求的“野趣”之境,加工修剪后则可以营造规整统一的景观空间感。竹类植物在园林空间中常常可以柔化建筑物生硬的线条,例如在北京竹被用于街道的绿化改造[12],让整体的景观空间富有生气,营造出了生机勃勃的艺术美感。

竹类植物拥有独特的光影美感,在人居园林造景中有着不可替代的地位。清代项鸿祚的“竹影半墙如画”,描绘了一幅竹影婆娑映照墙面的美丽图画;而“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”,则营造出了一个深具禅意的景致空间。在现代设计中,则可以将竹类植物与灯光搭配设计。例如贝聿铭在设计中就利用竹类植物与幕布之间灵动的光影效果,将摇曳的竹子倒映在建筑外墙或者屏风上,风姿绰约,形成别有风情的艺术美感。

表1 常见竹类植物的特点①表中竹种按秆高排序。

三、竹类植物的听觉美学

听觉是仅次于视觉的感觉器官,芬兰地理学家Granoe 于1929 年首次提出了“声景(soundscape)”的概念,在人居园林的环境认知中起到了重要的作用。竹类植物在人居园林中可通过自然状态下竹叶、竹秆所发出的声音,或人、动物与竹类植物交互的声音来营造声景。

竹类植物所发出的声音和其它植物相比更具特色,符合竹类清幽、坚毅的特点。唐代白居易在《养竹记》中写道“于是日出有清阴,风来有清声”。太阳出来后人们可以在竹荫下休憩,风吹竹叶后留下了清越的声音。不同高矮、不同叶片大小、不同生长方式的竹类植物,在相同的自然情况下所形成的声音有着巨大的差异。通过自然之手,借以风、雨、雪甚至生长等自然过程,竹类植物可以产生特有的声景场面,带给人们单纯视觉以外的美学感受。

竹类植物具有诱鸟性,良好的竹林环境一般都是动物筑巢、昆虫栖息的首选。这些生物在其中发出的声响也极具特色。宋代杨万里在《夏夜追凉》里生动地描绘了“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”。虫鸣鸟叫,这些活泼的自然之音与竹类植物的清越声响搭配,给人以生机勃勃的园林听觉美感。

事实上,竹类有着良好的抗噪作用,一个40m宽的竹林带,可以减弱噪音10-15dB[13]。竹类植物宁静而清幽的人居园林声景,提供了别具美学意义的听觉体验。

四、竹类植物的嗅觉、味觉与触觉(皮肤感知)美学

在自然环境中,植物在微观上发生的光合及代谢等作用,在宏观上会表现为有规律的物质迁移和能量交换,进而被人体感官所感知[14,15]。不同于光和声的感知,嗅觉、味觉、触觉(皮肤感知)的形成,需要直接的物质接触。环境为人提供了基本的生存和生活场所,一个全方位真实感知的记忆,为人居园林的康养美学评价提供了系统深入的依据。

呼吸是人与环境最基本的物质交换途径,而这也是人在园林中感受到嗅觉和味觉的主要原因。竹类植物具有四季常绿的生物学特性,略有青草香,相较于其它植物有着更强的抑菌率。竹类植物的提取液对空气细菌、真菌和放线菌都具有抑制作用[16],有报道还发现竹类植物在净化空气中的细菌方面具有明显优势,这说明通过释放体内的VOCs 类物质[17],竹类植物可以抑制空气微生物的生长。此外,有实验从空气悬浮颗粒物、空气负离子水平等方面对生态环境质量进行了测评,发现竹林中空气中悬浮颗粒物浓度为市区空气含量的25%-50%,空气负离子水平是城区的15-20 倍[18],这也为人居园林中嗅觉和味觉的体验提供了良好条件。

触觉是皮肤感觉的一种,触觉除了具有生理感知的属性之外,还会带来重要的心理属性。Frederic Sax在《Science》中写道:“在眼睛背叛了很久之后,在分别的时候,触觉还在忠实地挥舞着。”在现代生活中,除了触及的质感,通过温度、湿度、风速等参数,还可以来评价园林环境人对舒适度感知的影响。夏天竹林的温度要比空旷的地区气温低3-5℃,湿度高30%以上[19]。通过植物叶面所发生的蒸腾作用,促使水分蒸发,改善了人居环境的温度及其湿度。触觉带来的美学感知,源于触碰,融于记忆。

五、小结

良好的人居园林,不仅能够满足人的主观审美需要,还能够创造有利于人生存的客观条件,形成具有康养作用的环境。竹类植物是集文化美学和景观价值于一身的优良品种,不仅在中国传统造园中有着悠久历史和特殊地位,还在现代人居环境建设中发挥着重要作用。在社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的现代中国,在文化与五感视域下解析竹在人居园林中的康养美学价值与意义,加强对竹类植物的康养美学研究,将能够为人居园林营造提供依据,为文化内涵与科学审美相结合的人居园林开发提供支撑。