论宋前蚕桑图像叙事主题的嬗变①

2020-05-19兰州大学敦煌学研究所甘肃兰州730020

瞿 萍(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州730020)

作为丝路文明的重要先导,中国古代蚕桑文化源远流长。历史上先后出现了蚕形符号、采桑图、纺织图、丝帛图、蚕织图等不同类型、不同介质的图像形式,其不单是蚕桑文化的一部分,更是对蚕桑文化整体面貌的艺术观照。王应麟《困学纪闻》载:“宋仁宗元宝初,图农家耕织于延春阁”。[1]继北宋皇宫壁画耕织图像后,高宗绍兴年间,於潜县令楼璹进献《耕织图》。这是现存最早(仅存摹本)的自成体系、全景式呈现农耕蚕织生产场景的图像,对后世有深远影响,关于此图及其影响的研究更是蚕桑图像研究的热点。《耕织图》的出现,既得益于宋画艺术在隋唐大发展的基础上从题材到技法皆臻于烂熟;更是在文人画兴盛背景下,封建士大夫实现儒家伦理秩序的政治理想和统治者巩固皇权的现实需要一拍即合的结果。诚然,宋代是蚕桑图像嬗变和总结的关键时期,但也正因为这种总结,直至晚清,蚕桑图像从内容到主旨功能,始终因宗法楼璹而无不雷同。

纵观古代蚕桑图像的演进,不论先秦对蚕形和桑林的崇拜和表现,两汉对采桑、纺织等多具故事性的生产场面的刻画,还是河西丝路沿线所见大量晋唐采桑、丝帛图像,虽在构图的繁复程度上远逊于近世《耕织图》,但艺术表现的形式和内容却更为丰富多元。更重要的是,宋前蚕桑图像基本自发、零散地存在于民间,其主旨、功能因时空差异而不尽相同,更有别于近世与皇权时相交织的《耕织图》。本文将在梳理宋前蚕桑图像的基础上,勾勒其主旨功能由多元趋于一统的嬗变轨迹,辨析促成这些变化的基本原因。

一、上古蚕桑符号:祭祀对象与仪式空间

根据1926 年山西夏县西荫村遗址出土的半枚具有整齐切口的蚕茧,学界普遍认为,中国蚕桑文化至迟起源于距今约6000 年前的仰韶文化时期。除蚕桑实物外,如出土于浙江余姚河姆渡遗址的蚕纹牙雕小盅、甘肃永靖县齐家文化的蚕纹二连陶罐、内蒙古赤峰市红山文化的玉蚕和石蚕等具有象征意义的蚕纹符号、蚕形器物等考古发现均表明,蚕由卵至蛹并化蛾飞升的类似“死而复生”的独特生命现象,使其形象易于进入先民的精神世界和审美体系,成为他们日常生活中的装饰图案。蚕桑生产早在殷商时就已被统治者密切关注并进入其卜祀系统。胡厚宣认为,武丁至少九次占卜蚕事,甲骨文中还有多则祭祀蚕神的卜辞,如“贞元示五牛,蚕示三牛”,就是指用“三牢”祭祀蚕神[2]。从远古开始玉就被赋予通神功能,玉蚕的出现表明蚕被赋予神格,或被视作沟通人神的媒介,成为祭祀对象。以玉蚕为配饰的风气始于殷商,西周时盛行,西周贵族墓葬中发现了大量蚕形玉佩饰。如河南三门峡虢国墓地2012 号墓的墓主人西周晚期虢国君主虢季的太子夫人梁姬,她的右手边发现了一串包含21 种组件的腕饰,其中有9 种便是蚕形[3]。这些玉蚕的主要功能在于“人的世界与祖先及神的世界之沟通”,[4]即当时贵族渴望通过荀子《蚕赋》所谓“屡化如神”[5]的功能,飞升天界,永生不死。

《周礼•天官•内宰》:“中春,诏后帅外内命妇始蚕于北郊,以为祭服”,[6]218是早期关于蚕神祭祀的明确记载;又《夏官•马质》郑玄注引《蚕书》曰:“蚕为龙精”,[6]929反映了东汉以前人们对蚕本质的认识。红山文化玉猪龙、前揭虢国墓地及山西曲沃县晋侯墓群出土的蚕身龙首玉配饰,便是上述记载的实物印证。将祭祀蚕神写入国家法典,又把蚕与龙联系并以玉的材质呈现出来,可见至迟在西周时期,蚕已经由先民的个体精神生活上升为联系着王权,能够通神的礼器,表现出强大的祭祀功能。

桑是蚕桑文化的重要内容,文献中常称为三桑、空桑、扶桑,桑林等。《山海经》有大量关于桑的记载,构建出早期有关桑的神话体系。《山海经•中山经》:“又东五十里,曰宣山。沦水出焉,东南流注于视水,其中多蛟。其上有桑焉,大五十尺,其枝四衢,其叶大尺馀,赤理黄华青柎,名曰帝女之桑。”[7]170《太平御览》引《广异记》载:“南方赤帝女学道得仙,居南阳崿山桑树上,正月一日衔柴作巢,或作白鹊或作女人,赤帝见之悲恸,诱之不得,以火焚之,女即升天,因名帝女桑。”[8]4086赤帝即炎帝,炎帝焚桑使帝女升天,桑在这里变成了升天的工具,展现出沟通天地的功能。神树崇拜普遍存在于各种文明中,三星堆二号器物坑出土了六件青铜神树,四大二小,其中一号神树尤为壮观,高达3.96 米,有三层枝叶,枝头下垂,结有果实,每根枝叶的弯曲处站立一只神鸟,共九只,树下悬一龙。一般认为此树是古蜀人迎神的天梯,具有通天的祭祀功能,是树神格化的表现,也是早期文明对树崇拜的一种表达。《海内十洲记》称扶桑:“在碧海之中,地方万里……地多林木,叶皆如桑。又有椹树,长者数千丈,大二千馀围。树两两同根偶生,更相依倚,是以名为扶桑仙人。”[9]湖北随州曾侯乙墓出土的漆衣箱箱盖一端的两侧各绘两株大树,每株枝叉上都悬有数颗果实,两树树顶又各落两只大鸟,有学者认为这两棵树是扶桑神树[10],与之类似的还有山东嘉祥县武梁祠东汉画像砖中的扶桑树。《山海经•海外东经》谓:“汤谷上有扶桑”;[7]260又《大荒东经》称:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”。[7]354与太阳的关系使扶桑被看做太阳神树,不仅与通天有关,还和太阳升落所象征的生命起灭发生联系。

《吕氏春秋•本味》记载了殷商名相伊尹生于空桑的故事[11];《史记•殷本纪》司马贞《索隐》亦据皇甫谧所说称:“伊尹,力牧之后,生于空桑”。[12]123《太平御览》引《春秋孔演图》曰:“孔子母征在游大冢之陂。睡,梦黑帝使,请己往梦交。语女:乳必于空桑之中。觉则若感,生丘于空桑之中。”[8]4239“空桑”常见于古籍,且多附会上古贤哲的降生,由此将桑本身对生命的象征延伸至生命的源起。将升天、通神、生育等几个反映先民朴素生命观的重要概念联系起来,生命的起点在空桑,又可以通过帝女桑来了结世俗痛苦飞升天界,最终借助高大的扶桑实现像太阳一样循环往复、永生不死的境界。可见,从空桑到帝女桑再到扶桑,桑是贯穿始终的媒介,而由众桑构成的桑林自然成为先民暂时脱离现实社会,与神沟通的神圣空间,在其中进行的一切活动自然都显示着他们渴望解脱升仙,祈求生命繁衍的愿望。

四川曾出土四块被定名为“高禖图”的野合画像砖,画面内容基本一致:地上为一对正在交合的男女,他们身后有棵大树,上面悬挂衣服(图1)①这四块画像砖出土于四川新都和彭县,每地各两块。此外,陕北绥德与江苏徐州也发现了构图相似的汉代画像砖。此处图片为1979 年成都市新都区新龙乡所出“野合”画像砖,见《中国画像砖全集》编辑委员会.中国画像砖全集:四川汉画像砖[M].成都:四川美术出版社,2005,1:88.。高文认为,野合是先民的一种婚配形式,“可能起着一种‘压胜’的作用”,目的在于繁衍后代,乞求子孙昌盛[13]。《墨子•明鬼》载:“燕之有祖,当齐之社稷,宋之桑林,楚之云梦也,此男女之所属而观也。”[14]这里的桑林是男女幽会野合的场所。《楚辞•天问》称:大禹与涂山氏之女“通之于台桑”,王逸释为“通夫妇之道于台桑之地”。[15]台桑与桑林一样,也是男女交合的场所。正如唐光孝指出的,“大树才是“高禖图”画像砖真实主题的载体,它表明了性礼仪祭祀习俗的时节、地点及目的”。[16]“因为植物也像动物一样有自己的两性,透过雄性、雌性的结合,就可以生育繁殖”,[17]桑实际成为了隐喻两性交媾的符号,体现了原始的生殖崇拜。整个交合过程绝非单纯寻求生理快感,而在于娱神,以达到祈求子嗣的目的,成为祭祀仪式的重要组成部分。

图1 成都新都野合画像砖

图2 成都百花潭水陆攻战铜壶采桑图

《周礼•地官•媒氏》载有男女春日相会的官方规定:“中春之月,令会男女。于是时也,奔者不禁。若无故不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之。”[6]427-430即青年男女须于春日采桑时相会且不遵令者要受罚,此时更不禁私奔。《诗经》中多有表现春日男女相会于桑林以及采桑女子思春之情的作品,如《小雅•隰桑》:“隰桑有阿,其叶有难,既见君子,其乐如何。”[18]1082-1083《豳风•七月》:“春日载阳,有鸣仓庚。女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。春日迟迟,采蘩祁祁。女心伤悲,殆及公子同归。”[18]578《墉风•桑中》:“期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。”[18]227桑林成为两性交往的主要空间,男子对采桑女的追求以及采桑女对男子的期待是共存的,并被当时的律法、道德允许乃至提倡。

成都百花潭墓葬出土有一件战国宴乐水陆攻战铜壶,壶腹右上部铸有采桑图(图2)[19]。画面由两棵桑树和十四个人物构成,按身型以及戴冠或留长辫等显著形象特征可区分人物性别。画面上方左侧桑树上男女两人对坐采桑,树上挂一桑筐;树下男女两人相对而立,双手紧握,女子身后放一桑筐,内有桑钩。两树之间,一男蹲踞,一手上举,另一手与对面站立女子共握桑钩。右侧桑树上一女站立采桑,树下左侧一男站立,一手提桑筐,一手上举,似为伸手接拿树上女子所采桑叶;树下右侧一女双手采桑,身后放一桑筐。画面下方五人离桑树较远,中间一男子体型高大,双臂上举,身体前倾舞蹈,似为神巫,身下放一桑筐,内有桑钩,左右两侧分别有一女一男面向其站立,两人均双手前伸合十,作恭敬姿态;左侧女子身后又有两男,均双臂前伸,朝向中间舞者站立,靠前者回头看向身后。通过细读画面可以看出,图中男女多两两相对,共同进行采桑或仪式活动。桑林在上古是作为生殖崇拜的象征符号和祭祀高禖的神圣空间存在的,画面中两棵桑树构成了一个微型的桑林空间,神巫舞于其间,身旁环绕着恭敬的世俗男女,神与人通过桑林这一神圣空间得到沟通,以达成求子的愿望,桑林所具有的生殖文化特征也通过发生在其中的男女相会、祭祀高禖得到仪式化的呈现。同时,壶腹与采桑图相对应位置出现的是“射礼图”,二者与其下的大型战争场面共同构成了“祀与戎”的关系,采桑图成了“祀”的一部分,而非简单的劳动场面。与此采桑图类似的还有故宫博物院藏战国铜壶采桑图,台北故宫博物院藏战国铜钫采桑纹,山西襄汾南贾镇大张村2 号墓出土战国铜壶采桑图像,河南辉县琉璃阁75 号墓出土战国铜豆柄跗采桑图、76 号墓出土战国铜壶采桑图,东京国立博物馆藏战国铜壶盖采桑纹等,多为群女出桑、男女同在的场面。

上古时代,桑与蚕一样首先是通神的媒介,与生命起源的密切联系使之成为隐喻两性关系和生殖崇拜的象征符号,喻示着生命的循环往复、繁衍不息,而桑林则是祭祀高禖、两性交合这一娱神方式的神圣空间。在此,采桑这一生产活动转化为“整个部族或社区所共同体验并公开表现的情感”。[20]而大量采桑、“高禖”图像实际上艺术地再现了上述仪式环节,成为先民祈求子嗣绵延、生命不息的愿望的载体。

二、两汉桑织图像:实景再现与教化初兴

汉代出现的“纺织图”是与蚕桑文化发展紧密相关的一类全新艺术形式。前代男女共同采桑的图像自汉代起大概就已绝迹,而纺织更与采桑不同,它是妇功的重要内容,故纺织图的主体从一开始便是女性。成都曾家包1 号墓西后室后壁有两幅纺织图画像砖[21],均为单人纺织场景,其与周遭刻绘的酿酒场景、车马、兵器架等共同构成了“庄园百业图”,[22]是东汉土地兼并背景下庄园经济形态的直观反映。江苏铜山县洪楼祠堂的东汉纺织图画像石为一幅纺织群像图[23],画面中一厢房内,三名高髻女子分别在纺线、牵丝、络线,房外有两名高髻女子对着三人指手画脚,推测是在督促或者指导其纺织。这幅图是整幅庄园图的一部分,是东汉时期苏北地区庄园生产生活的再现。相似的还有山东龙阳店纺织群像图、安徽萧县东汉纺织群像图等。云南晋宁石寨山汉代墓葬群甲区一号墓出土了一件青铜鼓形飞鸟四耳贮贝器,盖上铸有立体纺织场景:中有一坐于方形矮台上身形高大的女性,身后一人持杖护卫,身前有跪侍二人、立侍一人,外围有九名从事织布和其他劳动的小人,另有四人跪坐。考古报告认为,这是当地奴隶主监视奴隶从事纺织劳动的场景,但纺织技术则较为原始[24]。可见,尽管形式有所不同,西汉时期文明相对落后的古滇国也和中原地区一样,已经将纺织生产活动视为重要的艺术表现对象。

除了上述以妇女为主体、再现纺织场景的单人纺织图和纺织群像图外,各地还出现了不少通过儒家经典故事倡导伦理教化的纺织图。武梁祠西壁有一块纺织图画像石(图3)[25]29。画面左侧一男子拱手跪地,恭敬地面向织机平台上背坐的女子,女子扭身朝向身后男子,左臂前伸,一物从手中掉落,画面下有榜题:“谗言三至,慈母投杼”。男子头顶榜题曰:“曾子质孝,以通神明,贯感神祗,著号来方,后世凯式,以正抚纲。”《史记•樗里子甘茂列传》载:“谗言三至,慈母投杼”的故事:“鲁人有与曾参同姓名者杀人,人告其母曰‘曾参杀人’,其母织自若也。顷之,一人又告之曰‘曾参杀人’,其母尚织自若也。顷又一人告之曰‘曾参杀人’,其母投杼下机,踰墙而走。”[12]2808“曾参行孝”是“二十四孝”之一,记叙了“曾子从仲尼在楚而心动,辞归问母,母曰:‘思儿啮指。’孔子曰:‘曾参之孝,精感万里。’”的心灵感应的故事[26]。因知此图是将“曾子行孝”和“曾母投杼”两个故事结合在一起,表现出鲜明的儒家“母慈子孝”伦理观念。“曾母投杼”故事一般包含曾母、曾子与进谗者三个人物,但根据画面构图的不同,三者或同时出现,或曾母与另两人任意组合,如龙阳店东汉晚期纺织图画像石[27]、江苏泗洪曹庙东汉纺织图画像石[28]等。前者最左侧部分的人物、纺车造型都与武梁祠一致,只是男子由跪立变为站立,应为进谗者。后者在前者构图基础上多一跪立的男子,应是曾子,构成了完整的叙事场景。山东临沂金雀山9 号墓出土的西汉帛画也绘有一幅纺织图[29]。画面左侧一妇女左臂高举,右手操控身前的纺车,纺车造型为八根轴承呈放射状交叠固定于竖立的车柱上,车下立一右臂高举的孩童与妇人呼应,孩童身后立两男子,双手作揖,面向妇人。有学者认为,此图表现的也是“曾母投杼”故事[30],应属“曾母投杼”纺织故事图的早期版本。

类似包含“慈母”“纺织”元素的图像还有山东滕州造纸厂祠堂东汉晚期纺织图画像石、枣庄山亭区桑村镇西户口村祠堂纺织图画像石等。刘向《列女传•邹孟轲母》载:“孟母断织”故事,其中“孟母以刀断其织……曰:‘子之废学,若吾断斯织也……’”[31]16的情节,恰与上述两例画像石描绘的场景相对应。刘向将孟母阑入“母仪传”,意在树立慈母的典型。同理,上述一系列纺织图中的妇女实际都是慈母的化身,是世俗女性的楷模。而从图像本身看,一方面,与前代采桑图对仪式场面的刻画不同,汉代纺织图大都有明显的叙事性,通过片段的画面展现儒家经典故事的情节。另一方面,故事中的曾子、曾母、孟子、孟母都是孝子、慈母的典范,是儒家伦理秩序的创制和卫道者,他们是画面的中心,也是图像传递的核心信息所在,反映出这类图像的旨趣和功能主要就在于儒家伦理价值的传播和示教。

源自先秦的采桑图是汉代蚕桑图像的另一重要方面,多人采桑的画面被置换为一男一女一桑的构图形式。武梁祠后壁有榜题为“秋胡妻”和“鲁秋胡”的画像石(图4)[25]31,与“梁高行”“鲁义姑姊”“楚昭贞姜”“梁节姑姊”等其他榜题故事刻绘在一起。画面中一女子手握桑钩正在采桑,扭身看向身后一挑担男子,桑树上还挂着一个桑筐。与此构图类似的还有四川新津宝子山崖墓2 号、4 号石棺侧壁采桑图,遂宁射洪东汉石棺侧壁采桑图,山东滕州官桥镇后掌大村采桑图等。秋胡故事最早见于刘向《列女传•鲁秋洁妇》,后世逐渐形成了一个包括诗歌、变文、小说、戏曲等多种体裁的文本系统,记叙了“秋胡西仕,五年乃归。遇妻不识,心有淫思。妻执无二,归而相知。耻夫无义,遂东赴河。”[31]89的故事。其中的秋胡妇不仅是一个“冬中忍寒,夏中忍热,桑蚕织络,以事阿婆”[32]的贤妻,更是一个“无淫泆之志”[31]89的洁妇,实际上成为封建社会人妻的典范。同是身处桑林的男女,此时图像传达的意义已经与战国青铜器采桑图对两性结合的肯定甚至鼓励截然不同,并与上述纺织图相配合,共同构建了汉代基于男性本位的“慈母”“贤妻”“节妇”的理想女性序列,最终服务于儒家伦理秩序的构建。

图3 武梁祠纺织图

图4 武梁祠秋胡妻戏采桑图

根据现有材料,汉代纺织图多见存于今鲁南、苏北,即当时儒家教化最为纯正兴盛的齐鲁故地,由此便不难理解当地纺织图中大量出现“曾母投杼”“孟母断织”的情节,及其所称颂的“母慈子孝”的儒家人伦观念。在秋胡戏妻故事中,主人公的鲁人身份更是衬托其“贞洁”品质的突出符号。同时,大量单人或纺织群像图则片段式地再现了纺织实景,加之与其组合的其他生产生活片段的图像,东汉晚期庄园经济生活就被相对完整地记录了下来。而图像中形态各异的纺织工具,无形中还可能起到技术传播的作用。总之,汉代蚕桑图像,不仅是生产场景的再现和技术传播的载体,更随着儒学的一家独尊,成体系地附加了具有封建教化意义的叙事功能。

三、晋唐河西蚕桑图像:“妇功”隐喻与财富象征

魏晋时期中原板荡,与蚕桑文化有关的艺术遗存多见于河西地区,并在主题功能方面发生了再次转变,即由对以秋胡妇为代表的封建社会理想女性的歌颂转向对现实采桑劳动场景的描绘。其时,因人口迁徙、土地兼并开发,在大土地所有制生产关系下出现了大量庄园经济形态。河西地区既是丝路孔道,也是北方重要蚕桑产地,今存于河西魏晋墓壁画中的大量采桑图,以及成组的蚕茧、束丝、绢帛图像,与墓葬中的农耕、庖厨、狩猎、宴饮等图像组合,生动还原了当时庄园经济的生产生活风貌。

图5 嘉峪关魏晋6 号墓前室南壁妇子采桑、护桑图

甘肃高台县博物馆藏有一块出土于骆驼城苦水1号墓的采桑图画像砖[33]51,画面中央为一棵桑树,两侧各立一挽髻长裙女子提筐采桑,左侧女子手中还握有桑钩。嘉峪关魏晋5 号墓内存有多块采桑图画像砖。其中前室东壁最上层与北壁两侧采桑图人物形象、构图等基本一致[34]113、115,均为一挽髻长裙女子手提桑筐站立在大约与人等高的矮桑前采桑,北壁图中女子还握有桑钩。东壁中部有两幅相连的采桑图,其一为一挽髻长裙女子跪坐采桑;另一幅在桑树一侧绘有两个散发人物,体型大致相同,一人手持桑筐、桑钩,一人双臂上举采桑。嘉峪关6 号墓前室的东壁、南壁也发现了三幅采桑图[34]155、159。其中两幅构图相同,均为桑树一侧立一手提桑筐的挽髻长裙女子,另一侧为一穿裲裆衫的散发儿童。两名儿童一呈弯弓姿势,一呈弹丸姿势,很可能是护桑行为(图5)[33]70。又据两两衣着和身型差异,可推测均为母子关系,即母亲采桑、儿子护桑,可证东汉崔寔所谓“谷雨中,蚕毕生,乃同妇子,以勤其事”[35]26的蚕桑生产习俗。第三幅为一穿裲裆衫男子站立于两桑之间,双臂平伸两侧,亦属护桑行为。西晋晚期的嘉峪关7 号墓前室东壁有两幅相邻的采桑图[34]219,采桑女子均头顶束发、下散发、长裙着袴。比较上述图像可知,魏晋时期河西地区连杂羌氐、胡汉聚居,采桑女子的不同装束正反映了当地胡汉各族、“诸夷子女”同事蚕桑生产的历史事实。而大量采桑图的集中出现,则可证魏晋时期河西蚕桑生产在历任统治者的提倡下已是一项十分普遍的农业生产活动,与《晋书•范粲传》载:其于司马懿辅政期间“迁武威太守。到郡,选良吏,立学校,劝农桑”,[36]2431《十六国春秋•前凉录》载:张轨任凉州刺史后,即在河西“课农桑”,[37]又《晋书•李歆传》载:其当国时主簿氾称进谏“后宫殡妃、诸夷子女,躬受分田,身劝蚕绩,以清俭素德为荣,息兹奢靡之费”[36]2269-2270等文字史料相侔。

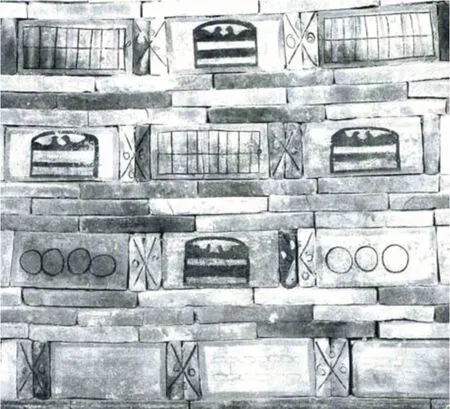

河西地区壁画墓的中、后室壁面多绘矩形、“∞”形、圆圈及旋涡状符号,如嘉峪关新城6 号墓中室东、南壁以及后室南壁(图6)[33]91,酒泉西沟4 号墓后室和照墙等,郭永利认为它们是成匹的丝帛,并命名为“彩帛图”。[38]63高台县博物馆今藏一块出土于高台许三湾五道梁墓群榜题为“采帛机”的画像砖和一块嘉峪关3 号墓出土的绢帛图画像砖[39]。前者画面表现的是八组置于长几上的彩色丝帛,四组红色,一组灰色,三组未上色。后者画面中间绘一装满蚕茧的高脚盘,两侧为捆扎竖立的彩色丝帛。众所周知,丝帛在当时既是贵重商品,更是最主要的货币等价物,它的出现无疑显示着墓主人生前的财富。郭永利认为,这类图像与墓葬后室随葬的剪、刀、尺等妇功用具的组合同时又象征了墓主人死后世界衣食无忧的生活[38]67。其实,无论是对墓主人生前财富或死后世界的象征,我们还应关注的是这些图像出现的位置。河西魏晋墓葬形制一般模拟墓主人生前的居住环境,丝帛、束丝图像多与衣服、箱奁、熨斗以及刀、尺等日常生活起居有关的图像组合绘制于后室,这种组合与布局使其从早期蚕桑图像对两性关系的关注转向只观照女性及其特定的生产生活内容,即“妇功”。《四民月令》载:“清明节,命蚕妾治蚕室”,[35]26说明至迟在东汉中叶,一般家庭的劳动分工中已经出现“蚕妾”一类专事蚕桑生产的女性,表明了蚕桑生产在家庭经济中的重要性。事实上,就上述汉代纺织、采桑图而言,其“慈孝”“贞洁”主题,也都是基于妇女采桑生产劳动背景的。因此,无论采桑图还是与蚕桑生产直接相关的丝帛符号图像,实际上都隐喻着“男耕女织”封建经济秩序基础上,儒家伦理价值在女德层面所规定的“妇功”。

图6 嘉峪关魏晋6 号墓后室丝帛符号

图7 河南洛阳唐安国相王孺人唐氏墓“胡人牵骆驼图”

北朝后期至隋唐,前代各类主题鲜明的采桑、纺织图像鲜少,丝帛实物图像则大量涌现,且多见于墓葬或石窟壁画的商旅驼队图中。吐鲁番阿斯塔纳唐代216 号墓墓室后壁绘有“六屏式鉴诫图”,最左侧绘有一捆盘拢的束丝[33]216。太原南郊王郭村北齐娄睿墓墓道西壁绘有驼队图[40],画面中段胡人形象的商队中,骆驼两侧驮有成捆的素色绢帛,由图所见应是将每匹绢帛单独成卷,然后捆扎在一起。洛阳新区翠云路唐安国相王孺人唐氏墓墓道西壁绘有“胡人牵骆驼图”(图7)[41],画面中胡人戴尖角帽,鹰鼻,络腮胡,着长靴,右手执鞭,左手牵驼,驼背悬挂五匹绢帛,形态近似山西娄睿墓绢帛图像。大量类似图像中,最著名的即莫高窟盛唐第45 窟主室南壁观音经变“胡商遇盗图”[42]里,捆成竖条状置于地面的素色绢帛图。这些构图相似的绢帛图像散见于各地,可见,应为北朝以来的流行样式。

敦煌是丝路咽喉,汉唐之际商旅不绝,丝绸贸易兴盛,莫高窟初唐第321 窟主室南壁宝雨经变“智城图”[43]还描绘有丝路东西贸易交往频繁的景象。上述绢帛图样,一改魏晋河西墓葬画像砖上圆圈、“∞”形或矩形等抽象图案的符号化特征,既是丝帛实物这一蚕桑图像类型在艺术表现方面的具象化发展,更是当时丝路贸易繁盛、丝帛实物充盈的客观反映。不惟如此,莫高窟壁画中还有见于宗教仪式场合的绢帛图像,如盛唐第217 窟主室南壁描绘《法华经•提婆达多品》的“国王求法图”[44]中,国王闻法施给仙人的丝帛图像等,表明丝帛在宗教活动中起着供养具的作用。值得注意的是,敦煌壁画中丝帛图像的集中涌现除了得益于当地繁荣的丝绸贸易外,还必然地受到汉魏以来河西本土长盛不衰的蚕织生产传统影响。从整个河陇地区看,至唐天宝间,出现了“闾閰相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右”[45]的说法。就敦煌本地而言,敦煌文献中也有“丝棉部落”“桑匠”“蚕坊”“染布匠”等唐代各时期在敦煌专事蚕织生产的人员和机构的记载[46];此外,莫高窟晚唐第196 窟、五代第98 窟和第6 窟还绘有不同构造的纺车、织机图像(图8)[47]211-212。

图8 莫高窟五代第98 窟北壁华严经变中的纺车图

形象生动的丝帛实物成为北朝后期至隋唐蚕桑图像的主流形式,无疑是当时蚕织产业不断发展、丝绸贸易日趋繁盛的结果。如果说河西魏晋壁画墓中的丝帛符号和采桑图还只是往生者财富的隐性象征,那么这一时期出现在多种还原日常生产生活场景的图像中的丝帛实物,显然已经表现出世俗社会对于现实财富直截了当的向往和争逐。换言之,隋唐及其稍早时代,蚕桑图像不再呈现此前多元化的主旨功能,象征“财富”几成唯一主题。

四、结语

上古蚕桑符号既是祭祀对象本身,也是仪式空间的艺术再现,其本质应为神巫时代先民在万物有灵观念支配下所建构的通神媒介,反映了时人以长生、繁衍为主要诉求的生命意识。而在儒家思想定于一尊后,很快地,汉代故事化的桑织图像就在很大程度上成为其标榜圣贤、树立女德典范、推行伦理教化的艺术化手段。与之一脉相承的是,在河西魏晋墓墓室的空间营造和图像组合里,不论采桑图还是丝帛符号,都突出强调了家庭经济生活中“妇功”的作用;同时,这两种图像关于物质财富的象征意味,随着丝路贸易和蚕桑生产的长足发展,到了隋唐前后的壁画中,通过描摹丝帛实物,发展成为蚕桑图像直接且唯一的表现主题。

总的来看,宋前各时期的蚕桑图像,皆从物质层面刻画了古人在不同经济形态和经济活动中植桑养蚕、缫丝织锦以至于使用丝帛的工艺技术或具体场景,此为客观恒定的功能。至于其主旨功能的更迭嬗变,主要表现为从上古蚕桑符号独有的集体无意识状态中的娱神功能,到汉代以降借由各类图像,以慈孝、贞洁、妇功等儒家价值取向规定和约束“男耕女织”经济秩序下女性的思想行为。两相比较,汉代以后,蚕桑图像主旨功能迅速趋于单一。究其实质,无疑是封建伦理价值从无到有,并向蚕桑图像这一艺术对象不断渗透的结果。事实上,对象征物质财富这一图像主旨来说,隋唐时代实为其谢幕前的最后辉煌;而封建教化主旨“缺席”隋唐蚕桑图像,也绝不意味着它的退场,当它以《耕织图》的面貌在宋代卷土重来时,一举便涵盖了包括女性在内,关系到封建统治根本的整个基层经济生产和家庭伦理秩序系统。