温针灸配合康复训练治疗脑卒中后痉挛性偏瘫的疗效观察

2020-05-19崔俊涛张红结

崔俊涛 张红结

脑卒中是一种急性脑血管疾病,也称为“中风”,由于脑部血管发生破裂或者血管阻塞无法流入大脑所引发脑组织损伤的疾病。该病具有较高的致死率、致残率,临床常表现为头痛、呕吐、昏迷、意识障碍等症状,大多数脑卒中患者会有不同程度的偏瘫、失语等神经功能障碍,其中最常见的后遗症为痉挛性偏瘫,严重影响患者的肢体功能及日常生活能力[1]。可见,提高患者肢体功能,改善其生活能力成为临床研究的重点。有研究表明,给予患者针对性康复训练,有助于促进患者恢复,但临床实验发现单纯进行康复训练,长期疗效并不理想[2]。中医温针灸是一种具有中医特色的治疗方法,能够通过温热效应、光辐射效应等共同作用于患处神经血管,可促进功能恢复。鉴于此,本研究探讨温针灸配合康复训练治疗脑卒中后痉挛性偏瘫的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年8月至2018年10月本院接收的70例脑卒中后痉挛性偏瘫患者,采用单盲法将其分为对照组和实验组,各35例。对照组男19例,女16例;年龄45~73岁,平均年龄(58.63±10.65)岁;病程15~43 d,平均病程(25.65±7.01)d;合并高血压12例,冠心病6例,糖尿病8例。实验组男20例,女15例;年龄48~75岁,平均年龄(58.78±10.53)岁;病程14~45 d,平均病程(25.87±7.13)d;合并高血压13例,冠心病7例,糖尿病10例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),研究可对比。本研究经医学伦理委员会批准。

1.2 入选标准 诊断标准:中医符合《急性缺血性脑血管病中西医诊疗指南》[3]中诊断标准,主症半身不遂、口舌歪斜、语塞或不语、身体麻木;次症头痛、晕眩、出汗、气短、乏力;舌苔白,少苔或无苔;脉细。西医符合《中国脑卒中康复治疗指南》[4]中诊断标准。纳入标准:均符合上述中西医诊断标准;首次发病或以前发病未产生严重神经功能缺损;患者及家属签署知情同意书。排除标准:合并严重心、肝、肾等重要脏器病变;具有精神疾病或认知功能障碍者;治疗依从性较差。

1.3 方法 所有患者均给予控制血压、调脂、降血糖等其他常规药物进行治疗。在此基础上,对照组给予康复训练治疗。①摆放姿态:协助患者保持患侧上肢向外旋,肘部伸展且前臂向后旋,保持手指及腕部伸直,拇指尽量向外展开。②Bobath技术练习:协助患者将手臂伸过头部,并保持双侧用力,指导患者10下/次,6次/d。③运动疗法:医护人员指导患者牵拉痉挛部位,特殊情况进行关节松动术;待患者痉挛有所松弛后,对患者进行诱导分离运动等,40~45 min/次,1次/d,连续治疗4周。在此基础上,实验组患者给予温针灸治疗:首先对患者进行取穴,上肢:肩前、伏兔、臂中、尺泽、内关、手三里、合谷等;下肢:梁丘、阴陵泉、血海、殷门、太冲、环跳等。操作:按住患侧穴位,将毫针直刺穴内,得气后,通过平补平泻法捻转毫针1~3 min;将艾条套置针柄尾部点燃,使燃端向下,给予患侧皮肤铺阻燃物预防烫伤,每个穴位持续30 min,根据患者情况调整强度,1次/d,5次/周,治疗4周。

1.4 评价指标 对比两组疗效[5]:根据患者肢体痉挛状态评价,其中上肢以肘关节为对象,下肢以膝关节为对象,通过Ashworth的分级对痉挛程度判断,显效:肌张力降低2级;有效:患者肌张力降低1级;好转:降低肌张力<1级;无效:肌张力未改善。总有效率为显效率、有效率及好转率之和。采用简化的Fugl Meyer运动功能评分法(FMA)[6]对两组患者肢体功能进行评定,主要有上肢、下肢两个维度,上肢包括33项,共有66分;下肢包括17项,共有34分,得分越高,肢体功能越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件,计数资料以率表示,采用χ2检验;计量资料采用(±s)表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

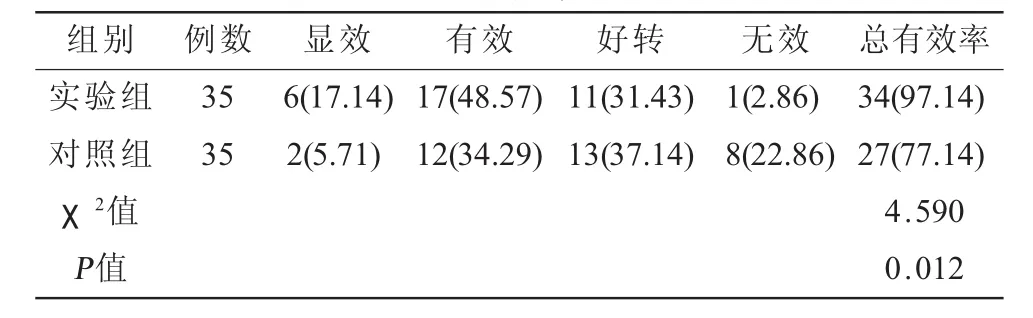

2.1 两组患者疗效比较 实验组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患者疗效比较[n(%)]

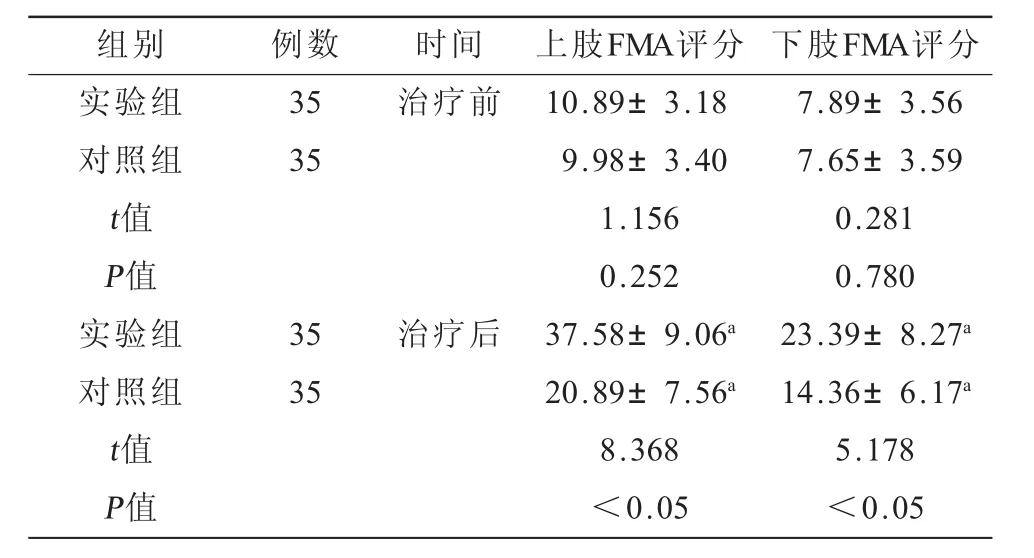

2.2 两组患者治疗前后FMA评分比较 治疗前,两组FMA评分相比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组上肢、下肢FMA评分均有所上升,且实验组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者治疗前后FMA评分比较(±s) 单位:分

表2 两组患者治疗前后FMA评分比较(±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较,aP<0.05。

组别 上肢FMA评分 下肢FMA评分实验组 10.89±3.18 7.89±3.56对照组 9.98±3.40 7.65±3.59 t值 1.156 0.281 P值 0.252 0.780实验组 37.58±9.06a 23.39±8.27a对照组 20.89±7.56a 14.36±6.17a t值 8.368 5.178 P值 <0.05 <0.05例数35 35时间治疗前35 35治疗后

3 讨论

脑卒中后痉挛性偏瘫是脑卒中患者常见的后遗症,该类患者肌张力增高,无法正常站立平衡或者行走,对患者日常生活能力、肢体功能等造成严重影响。在现代康复学中,主要通过作业疗法、运动疗法等康复理疗方式进行治疗,能够缓解患者局部疼痛感,改善肢体功能,但是其具有一定局限性,长期效果不尽人意[7]。中医将中风后痉挛性偏瘫归为“偏风”“痹症”等范畴,认为气血失和、阴虚津亏是导致该病发生的主要原因,近年来,传统中医针灸治疗痉挛性偏瘫取得较好的疗效[8]。

祖国医学认为,温针灸具有温经通络、调节气血等作用,应用于脑卒中后痉挛性偏瘫疗效确切[9]。本研究结果显示,治疗后,实验组治疗总有效率高于对照组,两组上肢、下肢FMA评分均有所上升,且实验组高于对照组,可见,温针灸配合康复训练治疗疗效更加确切,可有效改善患者上肢、下肢肢体功能。分析其原因在于,首先,持续的康复训练能够增强患者中枢突触的联系,继而形成新的运动通路,对恢复运动功能具有十分重要的作用。其次,通过温针灸治疗可以调节气血、平衡阴阳,促进患侧肌张力的提高,进而达到缓解痉挛的目的[10]。温针灸不仅具备普通针灸的作用,其舒筋缓急作用更加显著,其在艾灸火的作用之下,通过温热方法对患者经络进行刺激,不仅可以活血行气、温经通络,还可祛湿逐寒,在一定程度上缓解患者疼痛感,促进肢体功能的恢复。此外,温针灸通过在患侧取穴,以平补平泻法,能够进一步缓解痉挛症状,促进功能的恢复。虽然有研究显示针刺刺入合谷、血海等穴位会发生加重痉挛的情况,但是本研究并未出现此类情况。

综上所述,温针灸配合康复训练治疗脑卒中后痉挛性偏瘫患者可提高治疗疗效,改善患者肢体功能。