福建顺昌高付头窑址调查

2020-05-18郑皓元栗建安

郑皓元 栗建安

台湾海峡两岸闽台地区的考古出土、公私收藏中,有一类常见的器物,即被中国台湾、日本学者称为“安平壶”的白瓷或青白瓷小罐。由于台湾至今尚未发现其烧造窑址,因此多年来台湾学者曾多次到大陆考察、寻访。以往因海峡两岸文化学术交流较少,大陆文物界长期以来对“安平壶”的情况不甚了解故未能对其加以关注。但早在20世纪80年代,福建文物工作者在对邵武四都窑址进行考古调查时,就已经采集到少量与台湾发现的一部分被称为“薄胎型安平壶”相同的瓷器标本。后来福建省开展的文物普查和考古调查中,陆续在福建多地发现“安平壶”一类的器物,说明其在福建地区的分布还是较普遍的。同时也注意到,这些“安平壶”有不同型式,邵武四都窑址的“安平壶”只是其中的一种。由此推测应该还有其他窑址烧造与四都窑址不同的其他型式的“安平壶”。因此,进一步调查烧造“安平壶”的窑址,也成为福建地区陶瓷考古的一项重要课题,并在数年后终于有所发现。

调查概况

2017—2018年,福建博物院文物考古研究所栗建安与南平市博物馆沈永平、浦城县博物馆熊仁寿、中山大学硕士郑皓元以及志愿者数人曾两次前往顺昌县建西镇际会村的高付头一带调查一处古窑址。因发现的窑址位于高付头西南丘陵的西麓,故称为高付头窑址。

沿际会村通往高付头的村道至一处溪流分叉处,在路东的山麓断面上,可见上方的窑业堆积层,断面下的村道两侧散落着窑具、瓷片,路西的遗物一直分布到溪边。山麓上草木茂密,攀登艰难;坡上的灌木丛中发现局部出露的一处窑炉遗迹,因调查条件所限未予清理,窑炉面貌尚不清楚;在林间木下可见大量窑业废品堆积,其中有许多白瓷小罐的残器、碎片以及窑具、窑砖等。

采集遗物

此次高付头窑址调查,采集了一批瓷器和窑具标本。

瓷器标本有白瓷、酱黑釉瓷、青花瓷三种。

白瓷

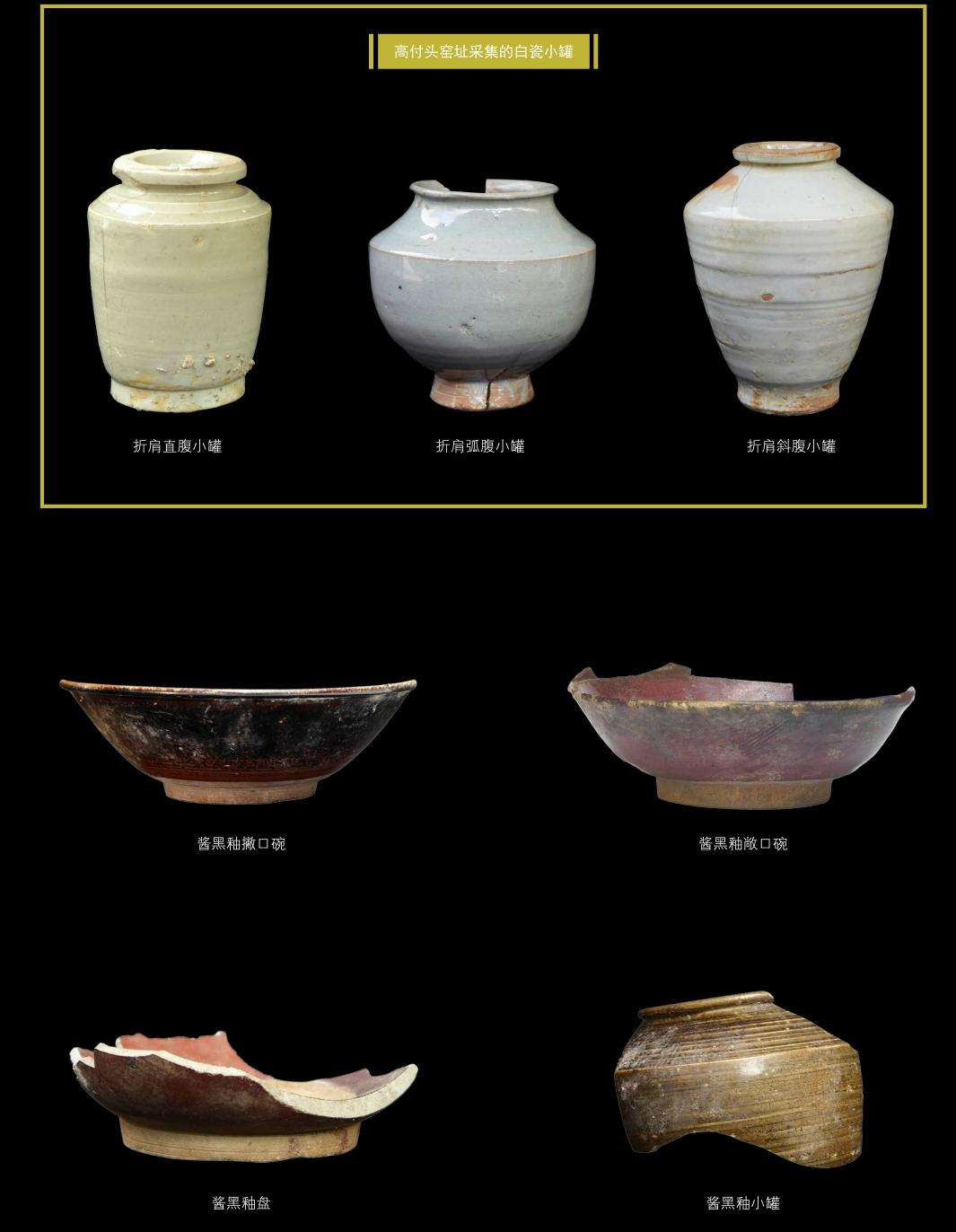

器形主要是各式大小规格的小罐,胎质均较致密,胎色浅灰或灰白;釉色青白、青灰或灰白;一般内外满釉,仅口沿面、底足部分露胎;中腹有一道浅显不一的对接痕,下腹常见数道旋削痕。其基本形制为方唇,平沿外折,矮缩颈,斜肩(有折肩、弧肩),深腹(有直腹、斜腹、弧腹等),饼足、少数圈足。个别有见在腹部绘青花的。根据肩、腹部的不同,大致分为四类:

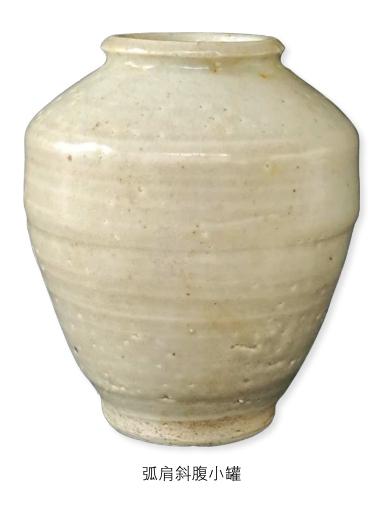

弧肩斜腹小罐,肩、腹交接处稍弧,深腹略弧。口径6—7.8厘米,足径5.9—7.3厘米,高13.2—16.9厘米。

折肩斜腹小罐,肩、腹相折,斜直腹。口径6.5—7.8厘米,足径6.3—7.3厘米,高16—16.9厘米。

折肩直腹小罐,肩、腹相折,直腹。口径4.9—5厘米,足径4.6—5.3厘米,高9.8厘米。

折肩弧腹小罐,肩、腹相折,弧腹。口径7.6—10.3厘米,足径5.1—5.8厘米,高11.4—12.8厘米。

酱黑釉瓷

器形有碗、盘、小罐等。

碗 撇口或敞口,浅斜腹,阔平底,矮圈足;胎色灰或浅灰,釉色酱黑或酱褐,内外施釉均不及底,内底和圈足露胎,内底有叠烧痕。口径12.1—19.2厘米,足径5.8—8.5厘米,高4.1—6.8厘米。

盘 标本残。浅弧腹,阔平底,矮圈足。胎色灰白,釉色酱褐,内外施釉、内底和圈足露胎。足径9.5厘米,残高4.5厘米。

小罐 标本残,器形与折肩弧腹白瓷小罐基本相同。灰胎,醬黑釉,内外施釉。口径8—9厘米,足径5.3厘米,残高8厘米。

青花瓷

器形有碗、小罐、研钵等;胎色灰白或灰;釉色青白或青灰,内外施釉,内底、圈足露胎;青花呈色蓝灰或蓝黑。

碗 撇口或敞口,斜腹,平底,圈足。内外分别青花绘花草、山水、秋江待渡等纹样,部分纹样如团花等则是印青花图案。

撇口碗,口径13.6—21.6厘米,足径6.6—8.9厘米,高5.6—8 厘米。

敞口碗,口径11.3—12.2厘米,足径5.3—6.6厘米,高3.8—5.3 厘米。

研钵 口部残损。弧腹、腹面四等分刻辐射状研磨线,平底,矮圈足;外釉至足、底,足内局部及足底露胎,有釉部分粘细砂;外腹等距绘四组花草纹样。足径5.9厘米,残高3.25厘米。

小罐 青花瓷小罐标本的器形与白瓷小罐相同。

窑具

高付头窑址调查采集的窑具标本有垫柱、垫饼、垫圈等。

垫柱 平顶,中通,腹部有直筒形、束腰形,喇叭形足。胎质也是瓷胎、与酱黑釉小罐的相同或相似,胎色灰,表面局部有酱褐色天然釉。标本稍残,顶径6.4—7.4厘米,足径5.9—7.9厘米,高11.6—11.9 厘米。

垫饼 圆饼形。平顶,束腰,矮圈足,顶缘、足缘斜削。素胎。瓷质,胎色土黄,有的表面局部有“火石红”。顶径9.3—11厘米,足径8.2—9.6厘米,高2.8 厘米。

垫圈 圆环形。夹砂灰陶胎,用泥条两端对接而成。有直壁圆环形和圆台形两种,前者的尺寸为直径5.7厘米,高1.9 厘米;后者顶径4.9厘米,底径5.7厘米,高1 厘米。

性质与年代

高付头窑址建于远离城镇的山间一隅,却有原料、燃料及水源之便利,所产陶瓷器工艺不精、装饰简单,皆普通大众的民生日常之用。因此,高付头窑址应是一处以烧造白瓷小罐为主,同时也烧造酱黑釉瓷和青花瓷等民间普通日用器的民窑。

高付头窑址的年代探讨,可从其主要产品白瓷小罐与目前已知的国内外遗址、沉船发现的此类白瓷小罐(“安平壶”)资料(目前仍以谢明良先生的“安平壶”资料搜集、整理最全面,具体参见《左营清代凤山县旧城聚落遗址出土陶瓷补记》,《台湾史研究》1997年第1期)进行对比、分析。

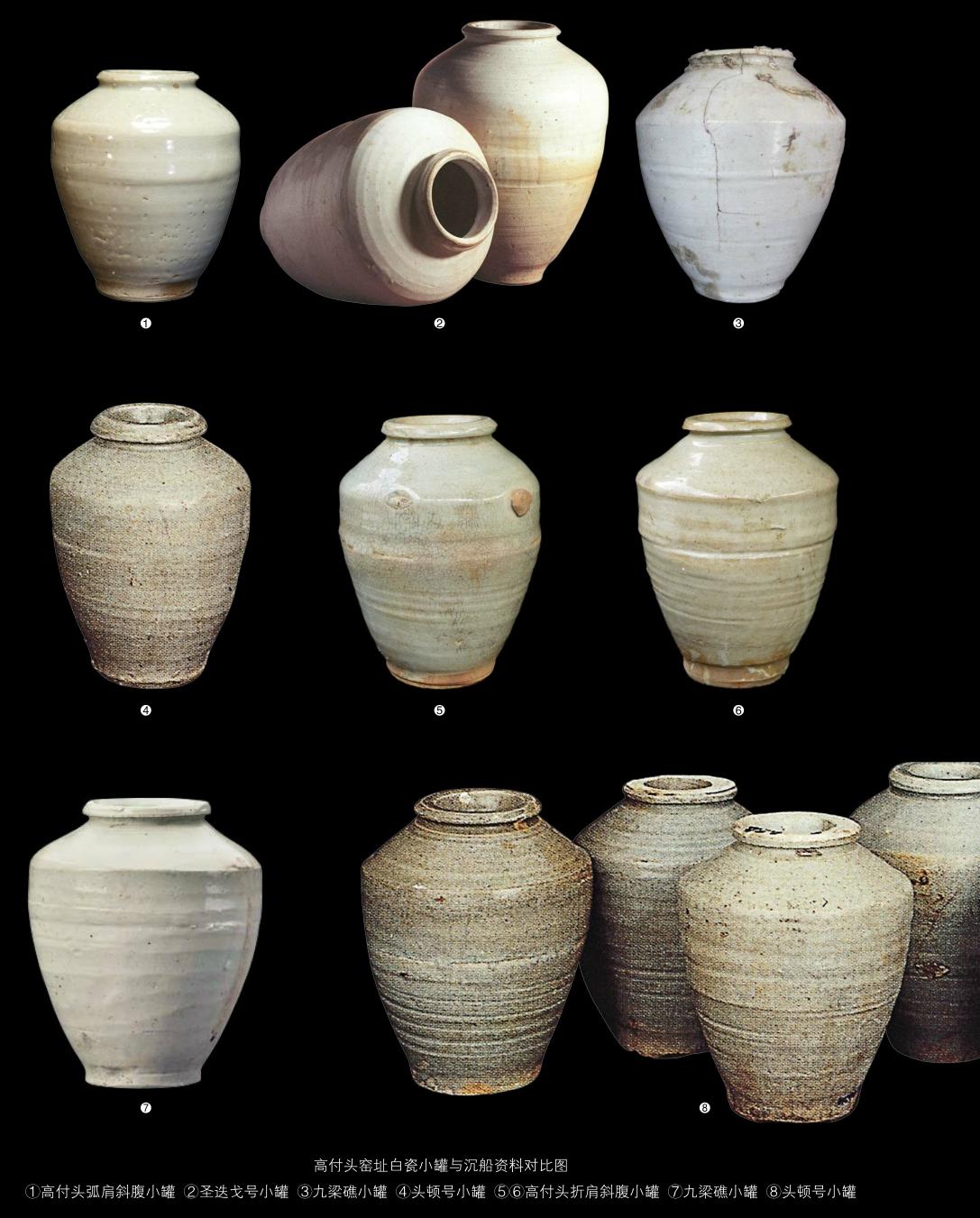

沉船 主要的有菲律宾圣迭戈沉船(1600年)、越南平顺沉船(约1608年)、荷兰白狮号沉船(1613年)、越南头顿号沉船(1690年前后)、福建平潭九梁礁沉船(晚明)等。根据现有资料的对比,高付头窑址弧肩斜腹小罐与圣迭戈号、白狮号、头顿号以及九梁礁等沉船上的同类型小罐相似;高付头折肩斜腹小罐标本则与头顿号、九梁礁的其他同型小罐相同或相似。这一对比虽然不能确定上述沉船中与高付头小罐形制相同或相似的就是高付头窑址产品,但是此类器物其器形整体的相似度说明不排除这一可能。如此,则高付头弧肩斜腹小罐的年代可置于白狮号与九梁礁、头顿号之间,折肩斜腹小罐可在九梁礁、头顿号之间,即其大约不早于17世纪早期,晚至17世纪末期。

窑址 前文提到的邵武四都窑调查采集的白瓷小罐标本中,有与圣迭戈号、平顺号、白狮号以及九梁礁等沉船上的白瓷小罐相同和相似者。

遗址 与中国大陆地区这类白瓷小罐的发现情况不同,“安平壶”在台湾(含澎湖、金门等)有广泛、大量的发现和出土。其中台湾宜兰淇武兰遗址出土“安平壶”的品种、数量都较多,较有代表性。根据台湾已发表的淇武兰遗址考古报告及出土“安平壶”的主要研究成果,淇武兰遗址出土的“安平壶”应有四都窑类型的,而高付头窑址白瓷小罐的大部分型式,也在其中有相同或相似的。《淇武兰遗址发掘报告·遗物篇(上)》认为“……显示这些瓷器与安平壶出现在本遗址内的年代并不晚于十七世纪中期”。

墓葬 目前大陆地区发现有这类白瓷小罐的发表资料很少,搜集到的仅见江西南城县黎家山古墓群的一例。根据《江西南城县黎家山古墓群和金斗窠古村落遗址发掘简报》的描述,其中仅有M7出土一件白瓷小罐(简报中称为“青瓷瓶”),其与高付头窑址的折肩斜腹小罐相同或相似。M7出土的青花瓷碗、杯(这类青花瓷碗、杯还见于福建平潭“碗礁一号”沉船,其沉船年代推断为清康熙早、中期)均为清代早期器物,因此该小罐的年代下限应在此时期。

如果依据有纪年沉船的排序来考察,高付头窑址白瓷小罐的器形演变轨迹可能是:弧肩斜腹→折肩斜腹。折肩直腹与弧腹小罐尚未见于上述沉船遗址,因此可能不早于弧肩斜腹式白瓷小罐,如此则高付头窑址白瓷小罐完整的演变序列是:弧肩斜腹→折肩斜腹→折肩直腹、折肩弧腹。

高付头窑址的折肩直腹、弧腹小罐在台湾及海外发现很少(谢明良《安平壶刍议》中曾提及在台南发现此类小罐的个例)。福建地区虽有多处地点可见,但尚无文献和考古报告可证,根据窑址的发现,说明此型小罐还是有相当产量的,因此其流通状况的考察还有待深入。

綜上所述,可以推测目前遗址、沉船所发现的“安平壶”类型白瓷小罐,有不少应该就是高付头窑址的产品。

高付头窑址采集的青花瓷撇口碗,与江西南城金斗窠古村落遗址出土的A型青花碗(排点纹和菊花纹)相似,后者的考古报告中未明确论述其年代,时间跨度约为清早期至晚期。高付头窑址的折肩斜腹、直腹、弧腹小罐等(以及同窑的酱黑釉瓷)的年代下限或可与同窑址的青花瓷一道考虑。

窑业技术内涵

窑炉遗迹 调查发现有窑炉遗迹出露。由于调查条件所限,未进行考古发掘、清理,窑炉整体的结构、面貌尚不清楚;但根据窑炉遗迹出露部分的地形、地表状况及其窑炉坡度走向、砖砌结构形式等现象,并参考德化窑、东溪窑等窑址考古发现的清代窑炉遗迹,推测其为宽、长度均不是很大的龙窑或阶级窑。

窑具与装烧工艺 高付头窑址考古调查采集的窑具有各种大小规格的垫饼、垫柱,用于碗、盘、小罐等器物的装烧;而碗、盘等器内的涩圈、圈足的无釉露胎,说明其相互之间是用叠烧工艺;观察从废品堆积采集的器物装烧标本,可知小罐是采用直接叠烧(即将上一件小罐的器底直接叠放在下一件小罐刮去釉层的口沿上的)。此外还在白瓷、酱黑釉瓷小罐内均发现有窑砂、涩圈以及垫饼,说明一部分小型器物是采用套烧技术。

瓷器制作工艺 根据高付头窑址采集瓷器标本的观察、分析,不论是白瓷、青花瓷或酱黑釉瓷,主要器形的碗、盘、小罐均为手工拉坯成型;内外施釉,但内底、外底或足部由于装烧工艺的原因均无釉露胎,小罐叠烧时沿面刮釉、仅顶上一件满釉。小罐的制作采用口部与上腹、下腹与底足部的分段拉坯成型,然后胎接、施釉后烧成。

高付头窑址的发现,为流行于我国福建与台湾以及亚洲其他地区的白瓷小罐(“安平壶”)的产地研究提供了又一重要考古资料。

(作者郑皓元为中山大学历史系硕士研究生;栗建安为福建博物院文物考古研究所研究员)