汉语“如”字句研究述评

2020-05-18翟晓丁

翟晓丁

(北京外国语大学 中国语言文学学院,北京 100089)

关键字:“如”字句;研究现状;研究问题;研究展望

20世纪80年代至今,汉语比较句研究有了较大进展,不仅研究领域外延拓宽,本身的研究角度和研究内容也呈现多样化,全方位的发展态势[1]。但相比起目前研究较为丰富的“比”字句,“如”字句的专题研究尚未成型[2],虽然在现代汉语中仅保留在特殊句式中和口语上表示差比的“不如”句里,但是这并不能否认“如”字在汉语比较句历时发展中的表达功能和推动作用,此外与其他比类动词相比,“如”用频高,用法也多元化。因此,本文主要从研究概况、研究特点和研究问题三个方面,对现有“如”字句的研究成果进行梳理并提出研究展望。

一、研究现状

(一)“如”字句的定义

目前学界关于“如”字句的定义,基于平比句的界定不同可以分为两种。最早平比句见于《马氏文通》[3],并给出例句:“君子之交淡如水,小人之交甘若醴。”但是后来学界对此争议很大,程希岚、吴福熙先生[4]认为此句为比喻句;陈焕良先生[5]根据内部结构则认为此句是比较句中的差比句;而杨伯峻、何乐士先生[6]则认为是表示比较句中的平比句;李讷、石毓智(1998)[7]也赞同杨伯峻等先生的观点。可见有些“如”字句式在平比句和比拟句、甚至是差比句之间容易混淆,区分也见仁见智。李焱、孟繁杰(2010)[8]从语义和形式上对平比句进行了界定:语义上表示双方相同或相近,句式上比较主体、比较客体、比较标记和比较结果这四个部分。从这个定义上可以看出比拟句也在平比句的范围之中,我们称之为“广义平比句”。有广义自然也就有狭义,高育花、华雨(2016)[9]则从形式、语义表达、比较/比拟参项的语义范畴这三个方面(采用形式优先的原则)较为严格地区分了平比句和比拟句。

因此,“如”字句的定义,一种便是基于“广义平比句”概念。代表有:胡伟(2012)[10]:我们把含有动词或介词“如”并能表示平比关系的句子叫做“如”字句。池爱平(2012)[11]:“如”字句即是用比较标记“如”来表示比较事物间平比关系的句子。观察以上两种界定,我们可以得出“如”字句的两个评定标准“比较标记‘如’”和“表示平比关系”。另一种则是可以基于“狭义平比句”概念的纯正“如”字平比句。

但是太田辰夫[12]却提出了唐宋时期“如”用作差比句的比较标记的发现。这样一来“如”字句,似乎可以定义为:把含有动词或介词“如”并能表示比较关系的句子叫做“如”字句。这样不仅可以囊括以上三种句义关系,也解决了“副词+如”类否定式平比句的归类问题。

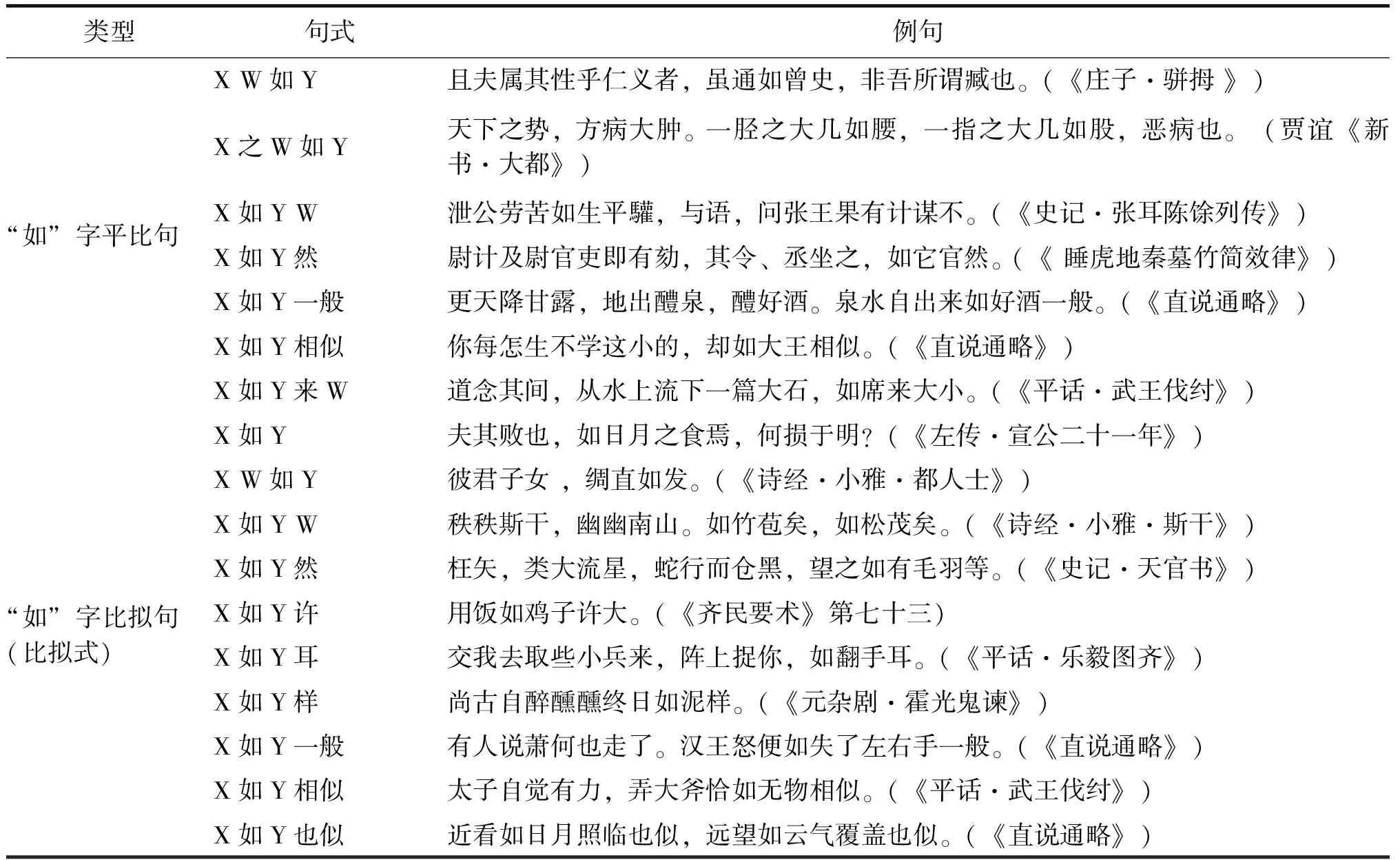

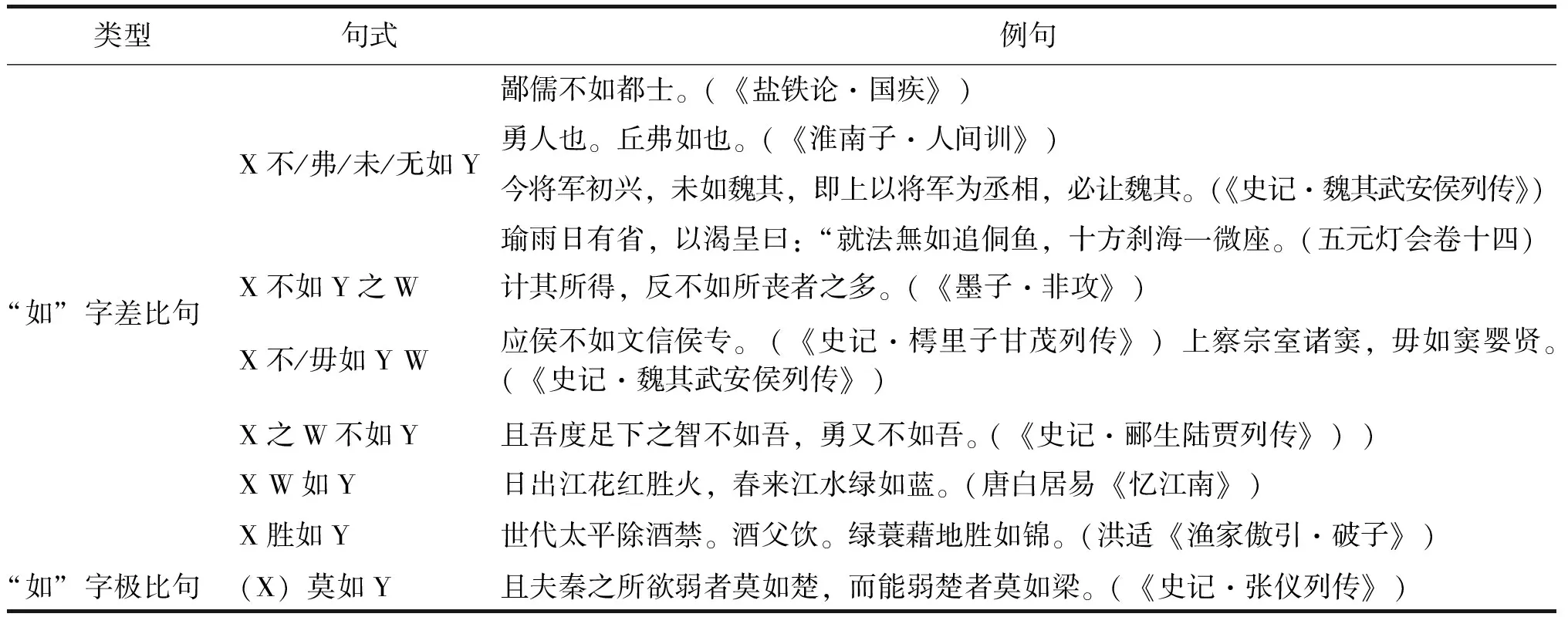

(二)“如”字句的分类

基于上述“如”字句的定义和现有分类情况,似乎“如”字比较句下可分为:“如”字平比句、“如”字比拟句(比拟式)、“如”字差比句、“如”字极比句。具体分类下包括的句式类型统计见下表1。

表1 “如”字句分类情况表

类型句式例句“如”字差比句X不/弗/未/无如Y鄙儒不如都士。(《盐铁论·国疾》)勇人也。丘弗如也。(《淮南子·人间训》)今将军初兴,未如魏其,即上以将军为丞相,必让魏其。(《史记·魏其武安侯列传》)瑜雨日有省,以渴呈曰:“就法無如追侗鱼,十方刹海一微座。(五元灯会卷十四)X不如Y之W计其所得,反不如所丧者之多。(《墨子·非攻》)X不/毋如Y W应侯不如文信侯专。(《史记·樗里子甘茂列传》)上察宗室诸窦,毋如窦婴贤。(《史记·魏其武安侯列传》)X之W不如Y且吾度足下之智不如吾,勇又不如吾。 (《史记·郦生陆贾列传》))X W如Y日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。(唐白居易《忆江南》)X胜如Y世代太平除酒禁。酒父饮。绿蓑藉地胜如锦。(洪适《渔家傲引·破子》)“如”字极比句(X)莫如Y且夫秦之所欲弱者莫如楚,而能弱楚者莫如梁。(《史记·张仪列传》)

(三)“如”字句句式研究

从比较句式研究的角度看,以“如”字句为专题的句式研究没有“比”字句典型,因此篇幅较少,绝大部分散落于比较句的共时与历时研究中。总体上可以分为句式的个例研究与句式的共时考察两大类。其中个例研究涉及发展演变、类型区分、标记形成等方面;共时考察多见于比较句专书、断代描写,比较句历时、系统描写研究中,单纯“如”字句研究则是从句法、语义或语用三个角度进行共时描写。

“如”字句句式的个案研究主要集中于句式X如Y W、X W如Y这两个,此外还有一些标记形成研究。魏培泉(2001)[14]中讨论了X如Y W的出现时间在东汉时期且南方比北方流行,总结出中古汉语名语化标记的消失与反义并列复合词的大量发展是X如Y W取代X如Y的主要原因。但高育花(2017)[15]中考察了先秦时期至西汉时期的平比句和比拟句,在《史记》中发现两例X如Y W的平比句,虽这两例的比较结果(W)均不是典型平比句比较结果(W)的典型形容词词性,但是至少可以说平比句X如Y W在西汉时期已经萌芽,因此还是有待进一步调查研究。

关于X W如Y句式的研究多集中于表示差比,太田辰夫根据唐诗“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。”一句猜想“如”表示差比,贝罗贝从诗歌格律对仗方面和分析语料得出宋代以后X W如Y句式开始表示差比,并提供了该句式表示差比由来的理论假设。[8]黄晓惠(1992)[16]初步勾画出X W如Y句式的发展脉络。常志伟(2019)[17]是对贝罗贝的理论假设和黄晓惠脉络勾画的基础上,对其历史来源和形成机制进行更深一层的探讨。但是常志伟在文中列举的例子,有些是在比较标记“如”前有副词修饰,有些则无副词修饰,比较前后项之间也不是同一事物,所以应该单纯根据句意得出差比句式判断,缺乏相应的判定差比句式的前提依据。王丽(2004)[18]则以《西游记》为语料对X W如Y句式的歧义问题进行探讨,并提出了句法前后呼应、语音协调、语义倾向三种区分表示平比还是差比的解决方法。

叶建军(2013)[19]提出X胜如Y是由差比句式X胜Y与平比句式X如Y糅合而成。叶建军(2020)[20]又利用句式糅合原则探讨了X不如Y较W这一差比句式。冯赫(2013)[21]对比拟助词“许”的源形式和形成路径进行讨论。祁从舵(2013)[22]对唐五代“X如Y相似”从中古到近代的结构和功能变化反应该句式发展的历史进程。姚尧(2015)[23]考察“一般”的语法化过程时发现“X如Y一般”类的比拟式是由“XY一般”式添加像义动词“如”等而来的。

而涉及到“如”字句句式共时考察的比较句专书、断代描写研究。其中上古汉语时期有赵君(2003)[24]的《孟子》、《荀子》比较句研究;赵良剑(2001)[25]的《史记》比较句研究等。中古汉语时期有左凌姣(2007)[26]的《世说新语》比较句研究;马希(2011)[27]的《祖堂集》比较句研究;韩煦(2016)[28]的《五灯元会》比较句研究等。近代汉语有王丽(2003)[29]的《西游记》比较句研究;蓝越(2012)[30]的《醒世姻缘传》比较句研究;赵红兴(2014)[31]的《喻世明言》比较句研究等。涉及现代汉语的有华雨(2015)[32]等。总体上可以为“如”字句的历时专题研究提供有力的参考和依据,利于寻求“如”字句的历时演变与发展规律。比较句历时、系统描写专题研究有:谢仁友(2003)[33]对汉语比较句进行了全面系统的梳理,具有很好的借鉴意义;张赪(2010)[34]对“如”字句语序的发展演变具有启发性意义;李焱、孟繁杰(2010)[8]、蔡莹(2012)[35]这两篇都是平比句的历时演变梳理研究。

单纯“如”字句的共时研究,如:高华娟(2011)[13]是从句法、语义、语用三个方面对先秦时期“如”字比较句进行穷尽性考察。其中存在一处用例不妥当之处,即在讨论X不如Y之W句式的句法结构式说时举“周颂道之曰:‘圣人之德,若天之高,若地之普,其有昭於天下也。’(《墨子·尚贤》)”这里用X若Y之W句式的用例说明找到X不如Y之W句式的肯定形式稍有牵强。胡伟(2012)[10]是西汉时期“如”字句研究。其中在W(X)不如Y这一句式下的例子中,一种是X之W不如Y句式,一种是W,X不如Y,这里的用例不太符合W(X)不如Y这一句式。池爱平(2012)[11]是以《元刊杂剧三十种》作为语料从句法和语义两方面对“如”字平比句进行全面考察。

听说钢笔帽取了出来,我居然也跟着松了一口气,尽管那已经是两个月前的事了。我再拿眼看老婆,她似乎对蒋利学也增添了些许信心。

(四)“不如”句研究

其实除以上探讨最多的两种句式外,研究比较多的是“不如”句。顾名思义就是比较标记为“不如”,表示不及、比不上之义的句子。以“如”字句差比句中还保留在现代汉语普通话中的X不如Y句式为主,但其实最标准的是X不如Y W,但由于这一句式不符合语言交际中的经济性原则,所以在实际交际中使用并不多。

1.“不如”句本体研究。

唐厚广(1997)[36]开始较为系统地对X不如Y W的句法、语义、语用三个方面进行细致讨论,初次利用话题述题描写其语用结构。随后唐厚广(1997)[37]又专门探讨了“不如”句比较结果的九种句法构成情况还有“还”和“更”等副词与充当比较值“不如”在搭配使用上的差异。李贤景(2000)[38]则是主要比较了“不如”“不比”“没有”三种否定比较句之间在句法、语义、语用上的联系与区别,总结了一些口语上更常用的(X)Y不如、XW不如Y,比较结果W的句法成分分析与唐厚广相同;语义上提出“不如”在提建议时含有差中选优的意思,这是“不比”“没有”所不具备的。蒋静(2003)[39]从语义偏向和主观性的角度区分了“不如”“不比”“没有”。郭娜(2005)[40]除句法、句义、语义等方面,还讨论了“不如”“不比”“没有”三类否定比较句与疑问代词,程度副词等之间的关系。杨玉玲(2006)[41]以不及范畴为背景,主要分析的“不如”句和“没有”句,在句式研究上扩展了X比/连Y(还/都)不如,与其X,不如Y,语义上新发现了“不如”表示极比,表比拟,除此之外,这篇文章是唯一一篇提到“如”及“不如”来源的,给出了详细的来源与发展演变考察。除以上否定比较句之间的传统研究外,华雨(2017)[42]对X不如Y W与X不比Y W进行了使用计量分析。李昌年(2008)[43]则是侧重语义表达上不同的比较意义和比较关系进行细致论述,大致与前述研究有所重合。李贤卓(2012)[44]则是突破了“不如”的比较标记,从话语标记方面进行挖掘,从共时分析的角度区别了“不如1”“不如2”。“不如”语法化的考察有李素琴(2011)[45]和李勇娜(2011)[46]分别描述了语义发展过程、语法化机制和语法化过程缓慢的原因。钟健,禹平(2015)[47]考察了“……不如……,……不如……”格式的句法形式和语用功能。

2.方言中的“不如”句研究。

“如”字句的方言研究成果主要集中在某一地区比较句研究中,且均是研究的“不如”句。何洪峰(2001)[48]描写了黄冈方言中的比较句,但将“不如”句归为极比句否定式,比较词“不如”还可以说成“不及如/折不倒/贴不倒/赶不倒”,其中比较前项都会有方言“么”,将比较前项的范围扩大到除Y以外的所有事物,故表示“极比”。任永辉(2009)[49]提到了关中方言X不如Y W这一不及式,分析了X、Y可以是体词性的、谓词性的、还可以是小句,此外“一+量+不如+一+量”不及式还可以表示程度逐渐减弱。吕晓玲(2012)[50]则是通过比较句探讨方言语法对闽南方言区人们学习普通话有何负面影响的,其中也涉及到了“不如”句式,闽南话和普通话的“不如”比较句式基本相同。江洁(2015)[51]在建瓯方言语言研究中提及“不及”差比句式中“不如”是个例外,猜测是从普通话书面语借进的。刘欢(2017)[52]只提及武穴方言“一+量+不如+一+量”表示程度上逐步减轻,提出“一+量+比+一+量+不如”虽能与上面的句式互换,但后面需要加上比较结果(W)时,则只能用单比较词“不如”句式。刘珂(2017)[53]在研究三原方言语法时将“不如”句式和“没有/没得”句式放在一起比较,发现“不如”句式在连接不同比较对象时,可以省略后面描述的比较结果。曾海清(2017)[54]也将“不如”句放入到不及句中,表示X不及Y的差比句式,不仅如此也提到了X和Y可以是数量结构,构成“一量+不如+一量”句式来表示几个比较项中,一项不及一项,是表示不及义的逐比句。李丹(2018)[55]简单列举了定襄方言中的“不如”句,表达“不及”的比较结果,有X不如Y,X不如Y W这两种句式。闫倩倩(2018)[56]在石家庄方言中将“不如”归类为固化的否定差比标记。崔霞、曾镫瑶(2019)[57]中福州方言常用的差比句式X无搦Y但演变至今受X不如Y(W)普通话的影响,“不如”常常出现在日常交际中,有取代“无搦”之势。彭慧(2019)[58]将永顺方言差比句分为胜过和不及两类,比较词“不如”表不及义,例句句式为X不如Y,这是和普通话相同的地方。以上相关研究表明,“不如”句式作为普通话比较句式如今渐渐渗透到众多方言之中。

3.对外汉语教学中的“不如”字句研究。

对外汉语教学中“不如”字句的研究分见于对外汉语比较句研究中,涉及方面为教材教学研究和习得与偏误分析。教材教学研究多是通过对比分析对外汉语教材中的比较句进行教学考察与分析,对存在的问题提出相关教学建议。如田煜、谢晓明(2019)[59]“不如”句句式的难易程度排列为:X+比较点+不如+Y+谓词性成分>X+不如+Y+谓词性成分>X+比较点+不如+Y>X不如Y。郑红(2014)[60]调查了对外汉语教学教材中的比较句情况,分析了留学生存在的偏误类型忽然发生原因,对教材编写和教学给予建议。类似的相关研究还有桂非(2015)[61]、赵颖(2015)[62]、廖英(2015)[63]、冯成辰(2015)[64]等,教学建议大多大同小异。习得与偏误分析也大致可以分为单一国别留学生比较句习得偏误研究与分阶段水平的留学生习得研究。有些是欧美国家语言为母语的留学生,如伍丽(2011)[65]、李璇(2012)[66]、张若珺(2015)[67]、程春君(2015)[68]、张依娜(2018)[69]等;有些是东亚、东南亚留学生,如肖小平(2004)[70]、胡亮节(2006)[71]、黄丽纹(2013)[72]、郭如平(2013)[73]、田娜俐(2018)[74]等。关于习得顺序的研究相比偏误分析要少很多,有朱云凤(2008)[75]、肖琳(2015)[76]等。总体上侧重偏误分析,而轻习得过程研究。

二、已有研究存在的问题

通过上述总结与分析可知,汉语“如”字句研究在汉语比较句研究的发展下,已经不断深入与扩展,但仍然存在一些较为突出的问题,具体来说只要综合为以下四个方面:

(一)“如”字句尚未形成系统性研究。从研究现状中可以看出,同是汉语比较句的重要构成部分“如”字句相比“比”字句而言,重视程度明显不够,不管是在“如”字句的句式研究,还是在“不如”句的方言研究、对外汉语研究等其他领域中,“如”字句都是散落在比较句研究成果之中,单纯“如”字句研究成果屈指可数,“如”字句尚未形成自己的专题领域,“如”字句的定义、句式分类等基础概念并未在学界中达成共识。

(二)“如”字句的历时研究较为薄弱。“如”字句共时考察和单一句式研究是现有单纯“如”字句研究成果中的主流,“如”字句的历时研究也是散落于比较句历时研究中,单纯“如”字句句式的历时梳理,单一句式的历时梳理以及相似“如”字句句式之间的区别联系,演变发展虽说有大家如魏培泉、张赪等提及,仍有提升挖掘的空间,但目前深入研究少有涉及。

(三)“如”字句语用研究相对薄弱。现有研究成果中“如”字句研究句法平面、语义平面尤为突出,特别是单一句式研究中,更不必说整体研究的学位论文了,其中只有为数不多的涉及到语用平面,如:“如”字比较句肯定式与否定式的语用功能;X不如Y W的语用结构;“不如”的话题标记作用等。

(四)“如”字句研究成果中缺乏深入性与创新性。这一特点不仅在本体研究中,在对外汉语研究中也十分明显。多数研究成果集中于描写表面现象,如对句式的句法、语义等方面进行详尽描述,对习得偏误分析进行大同小异的分类和提出千篇一律的教学建议,缺少对“如”字句“如”比较词源头的探索,句式之间更替的关系梳理和语法机制,习得顺序的潜心调查。

三、研究展望

综上所述,汉语“如”字句研究在目前众多学者的研究中已经逐渐发展,尤其是句式研究方面也有较为深入的研究成果,总体上呈现出重共时句式研究,轻历时梳理研究;重句法语义研究,轻语用研究;重描写轻解释的特点,很多空白仍亟需填补。

(一)形成“如”字句的系统性研究。比如“如”字句的定义、句式分类等基础概念的探讨和确认,利用现有研究成果各自的“如”字句的定义,句式之间的归类的规律,建立“如”字句的专题系统,从而利于利用现有研究成果系统考察“如”字句句式的发展演变。

(二)注重“如”字句历时研究。在已有研究的基础上,充分利用“如”字句共时研究在比较句专书、断代研究成果,深入探讨单一句式的历时演变发展过程,期间演变更替的语法机制,从而进一步深入到相似句式之间的区别联系,相关句式之间更替时间与更替机制,利于展现“如”字句的整体面貌。

(三)细心挖掘“如”字句语用功能。将“如”字句式的句法、语义研究作为基础,充分体分析语料,运用语用原则挖掘评议性或者描述性或者更多的语用功能,甚至是句式的语用结构,避免落于描写的窠臼,从而增强创新性。

(四)“不如”句的方言研究中,方言“不如”句与普通话“不如”句之间的渗透关系是如何的?需要从“不如”句式的南北方文献中进行统计考察。“不如”句在对外汉语研究成果中略有涉及类型学,因此“如”字句特别是“不如”句可以进行具体语言对比研究。