对门寨隧道DK34+164处隧底大型溶洞处理技术研究

2020-05-18范圣明周关学

曾 诚 范圣明 周关学

(中铁二院工程集团有限责任公司 四川成都 610031)

1 概述

对门寨隧道位于安六铁路黄桶北~六枝南区间,设计速度250 km/h,双线隧道,有砟轨道,全长1 756 m,最大埋深64 m。DK34+164处隧底大型溶洞段穿越地层岩性为三叠系下统永宁镇组第一段(T1yn1)灰岩、泥灰岩夹页岩。本隧左侧400~500 m为地表冲沟,冲沟常年流水,该冲沟为本隧区内最低侵蚀基准面,隧道位于地下水季节变动带[1-2]。

近年来,我国先后在岩溶地区建成了渝怀铁路、宜万铁路、沪昆客专等铁路工程,克服了诸多的岩溶区复杂工程地质问题,积累了丰富的岩溶隧道修建的经验[3],但对于高速铁路隧道隧底跨越特大型溶洞处理方案的研究案例较少,本文通过对安六铁路对门寨隧道大型溶洞处理的研究,具有非常重要的现实意义,为处理岩溶地区类似工程提供了非常重要的指导。

2 溶洞工程地质情况

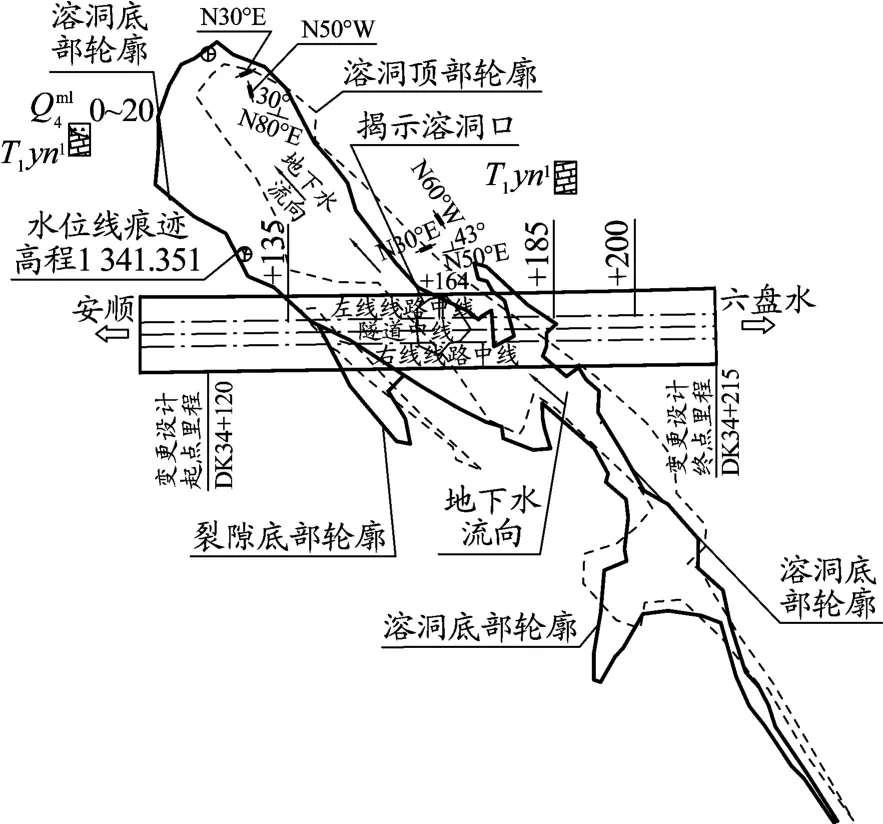

DK34+164处隧底溶洞深约44 m,宽约5~38 m,纵向长度约189 m(线路右侧长122 m,左侧长67 m),容量超过30.0×104m3,溶洞规模宏大,整体呈条带状分布,该溶洞沿一组区域性张节理方向延伸,溶洞走向与岩层倾向基本一致。该溶洞为半充填型溶洞,在隧底以下约22 m范围为空溶洞,溶洞底部为洞顶坍塌的大块石、碎石及石灰华堆积,堆积物表层有冲积的黄色黏土层,堆积物总厚度约5~20 m,溶洞坍塌物松散,块石大小不均,最大块石直径5 m×5 m×3 m。本隧通过该溶洞段,顶板厚度2~6 m,极有可能进一步坍塌。DK34+164处隧底溶洞照片及隧底岩溶平面如图1、图2所示。

图1 DK34+164 处隧底溶洞仰视照片

图2 DK34+164处隧底溶洞平面图

该溶洞地下水总体流向为由北向南流动,地下水流经DK34+164隧底下方溶洞及暗河后汇入黑晒河,地下水径流平缓,该溶洞大厅在线路DK34+120.9左50 m的溶洞底部见地下出水点,呈现一水潭,出水量约3 000 m3/d,水质清泽,该溶洞大厅溶壁可见水流痕迹线,地下水沿溶洞堆积大块石缝隙消入下层溶洞,由于本溶洞底部消水洞消水能力有限,地下水在雨季暴雨时节在此呈现一水塘,水塘淹埋高度3~5 m,淹水断面宽约2~6 m[4]。

3 溶洞处理方案比选

溶洞揭示后,根据溶洞规模、工程水文地质条件,进行了“弃渣+C20砼”分层回填方案、混凝土圬工回填方案及桥梁跨越方案3种方案研究。

3.1 “弃渣+C20砼”分层回填方案

由于该溶洞属于相对封闭的体系,仅需在远离线路侧设置挡墙收坡,具备高填方之后控制沉降的自然条件,由于完全采用硬质岩弃渣回填可能存在沉降过大的情况,采用C20砼与硬质岩弃渣分层回填的方案可有效控制沉降。考虑本段地下水较发育,可利用硬质岩弃渣层透水性较好的特性,将地下水通过该透水层顺利引排至下游消水洞排泄。

3.2 混凝土圬工回填方案

采用C20砼对岩溶空腔进行回填,在回填体上施作隧道结构,该方案砼施工难度低,但造价相对较高。

3.3 桥梁跨越方案

结合纵向溶洞空腔的跨度及深度采用拱桥方案,但施工难度极大且开挖、防护量很大,造价最高。

3.4 方案确定

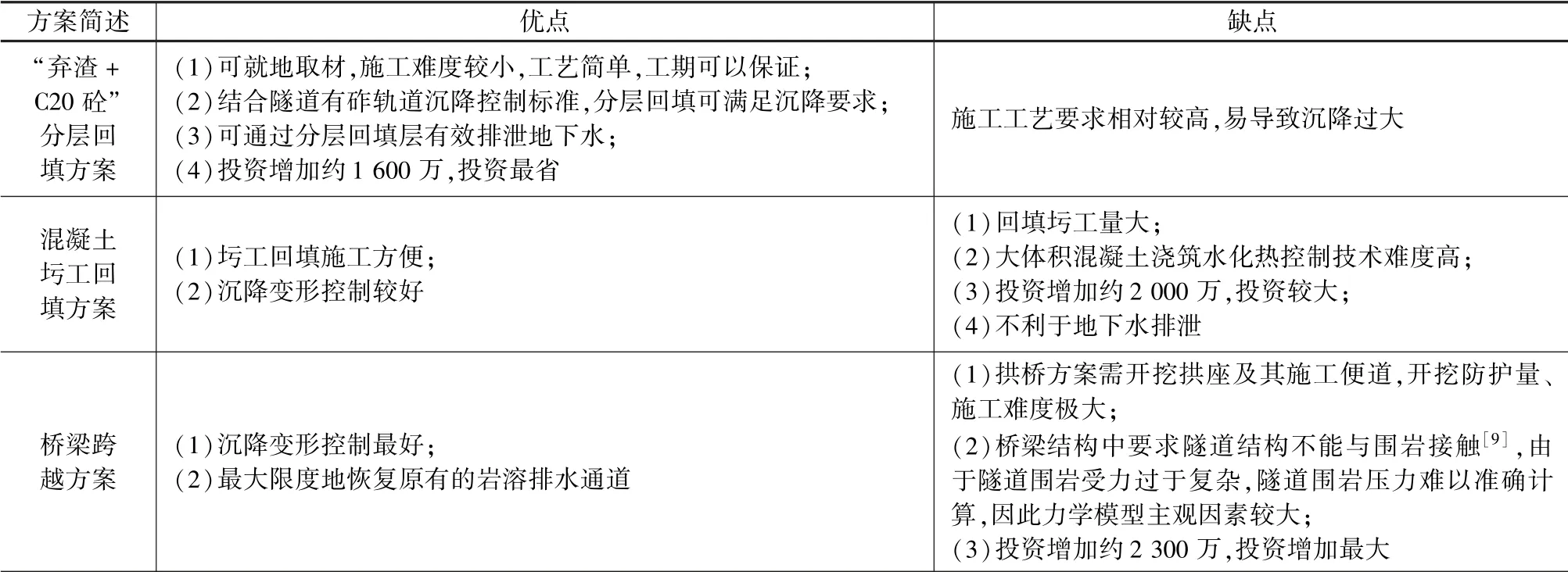

3种处理方案优缺点比较如表1所示。

经综合比选,方案一在采用分层回填C20砼与弃渣层,并对弃渣层碾压密实,可有效控制沉降,施工难度小、投资较省,沉降风险可控,故选用“弃渣+C20砼”分层回填方案。

4 溶洞处理方案

4.1 施工期间安全保障措施

(1)考虑本段隧底岩溶处理周期长且溶腔壁易掉块,为确保本段施工安全,首先于隧底溶腔内搭设钢管脚手架作为施工作业平台,随后对溶腔壁采用锚网喷防护[5-8],喷C25砼,厚15 cm;φ8钢筋网,间距25 cm×25 cm;φ22砂浆锚杆,长3 m,间距1.0 m×1.0 m。DK34+164处隧底溶洞搭设钢管脚手架照片见图3。

(2)为确保作业人员安全,本段隧底溶洞整治期间应完善溶洞内应急照明和应急逃生通道等防灾应急措施,同时应加强溶洞内的通风。

图3 DK34+164处隧底溶洞搭设钢管脚手架照片

表1 方案优缺点分析

4.2 隧底岩溶处理

(1)结合隧底岩溶发育情况,DK34+120~DK34+195段隧底岩溶底部采用“弃渣+C20砼”分层间隔回填,回填层厚度按3 m控制,其中弃渣层回填应分层进行,分层厚度不大于1 m,并碾压密实,压实度K≥0.95。

(2)DK34+120~DK34+195段岩溶空腔大,且隧底回填体厚约15 m,为避免回填完成后基础产生不均匀沉降,在回填施工前,对挡墙及回填体基础采用φ76钢管桩加固[10],钢管桩间距1 m×1 m(纵向×横向),加固深度按嵌入完整基岩不小于1 m控制。

(3)对于溶洞中裂隙部分,在溶洞底部回填至衬砌底部后、二次衬砌施工前,于DK34+140~DK34+170段每5 m钻设φ160钻孔,泵送C20细石混凝土回填,为保证回填密实,必要时进行补注浆。

(4)回填体两侧设置C25砼挡墙,挡墙顶宽1.5 m,胸坡1∶0.3。挡墙内设置钢管脚手架,用以外挂模板浇筑混凝土。隧底溶洞纵断面、典型横断面如图4~图6所示。

图4 隧底岩溶整治纵断面图

4.3 岩溶水引排

(1)溶洞内地下水总体流向为由北向南流动,在DK34+140~DK34+190底层(C20砼回填层)底部及顶部、第二层C20砼回填层顶部,分别埋设3排钢筋砼管,每排3根,间距1.5~2 m,其中第一排、第三排管直径为100 cm,第二排管直径150 cm,排水纵坡不小于2%。

图5 隧底岩溶整治典型横断面图1

图6 隧底岩溶整治典型横断面图2

(2)为保证两挡墙间弃渣回填层积水能顺利排出,挡墙墙身于每层弃渣回填体范围设置两排泄水孔。泄水孔采用φ100 PVC管,泄水孔间距1.5 m交错设置。为防止泄水孔堵塞,应在泄水孔进口处设置反滤层。

4.4 隧道底板结构

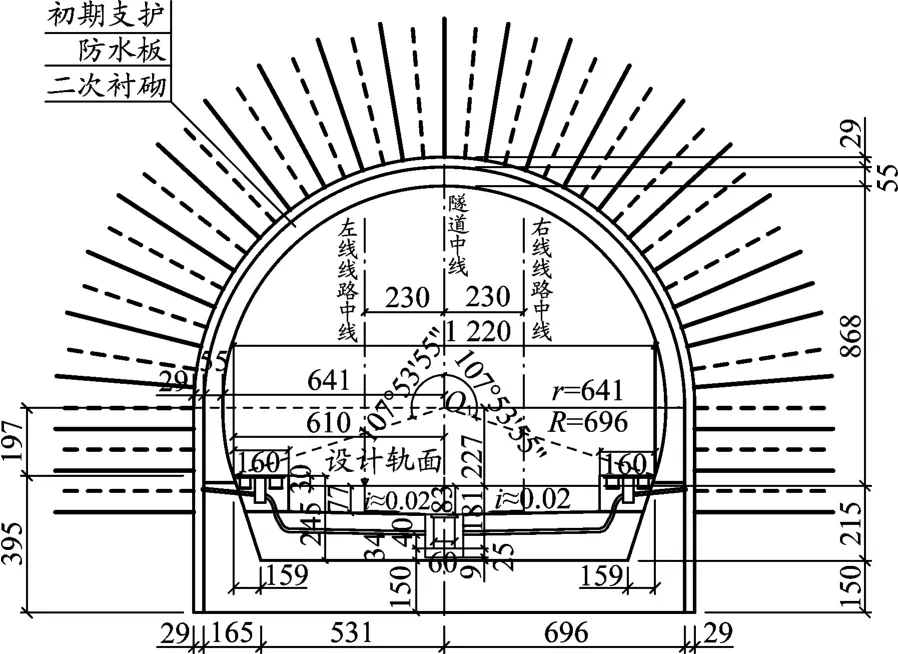

为控制隧底工后不均匀沉降,DK34+120~DK34+195段采用Ⅲ级加强型复合式衬砌,锚网喷厚29 cm C25砼,二衬厚55 cm钢筋混凝土衬砌,底板厚150 cm钢筋混凝土筏板,筏板主筋为单侧每延米5根φ22钢筋,内外侧对称配筋。本隧底岩溶处理段隧道底板结构如图7所示。

图7 Ⅲ级加强型复合式衬砌断面图

4.5 施工工序

本隧DK34+164处隧底大型溶洞处理主要施工工序如下:(1)施工准备(含施工队伍、机具设备等的准备工作);(2)搭设钢管脚手架作为溶腔壁防护及挂设挡墙外模的作业平台;(3)溶腔壁锚网喷防护;(4)溶洞底部钢管桩注浆加固;(5)施作C25砼挡墙;(6)分层回填“弃渣+C20砼”;(7)待回填完毕后对本段隧底经历10个月放置期后进行变形观测;(8)变形观测基本稳定后施作隧道底板结构及二衬。

5 工后沉降监测

5.1 工后沉降监测设计

本隧DK34+164处隧底岩溶处理于2017年9月完成,经历了10个月的放置期,于2018年7月开始进行工后沉降监测,具体设计如下:

(1)监测断面布置。

本次沉降观测共选取了5个断面,分别为DK34+145、DK34+150、DK34+155、DK34+160、DK34+170。

(2)测点分别于隧道中线位置、隧道中线左侧5 m及隧道中线右侧5 m位置进行布置。

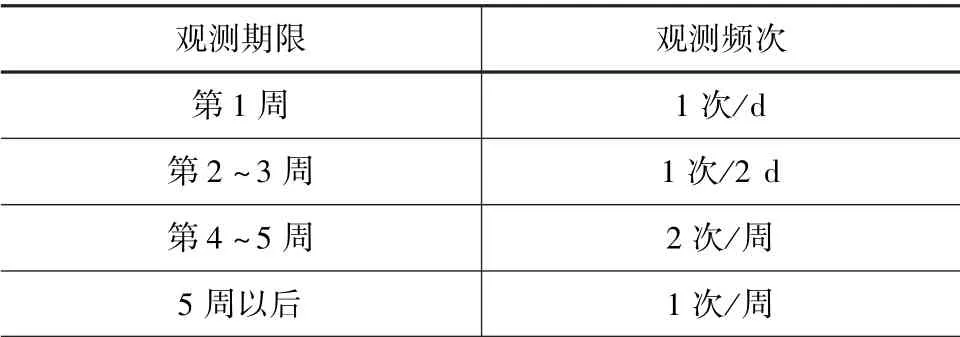

(3)观测时间不得少于3个月[11]。当观测数据不足或工后沉降评估不能满足要求时,应适当延长观测期。沉降观测频率不低于表2。

表2 沉降观测频率

5.2 工后沉降监测数据分析

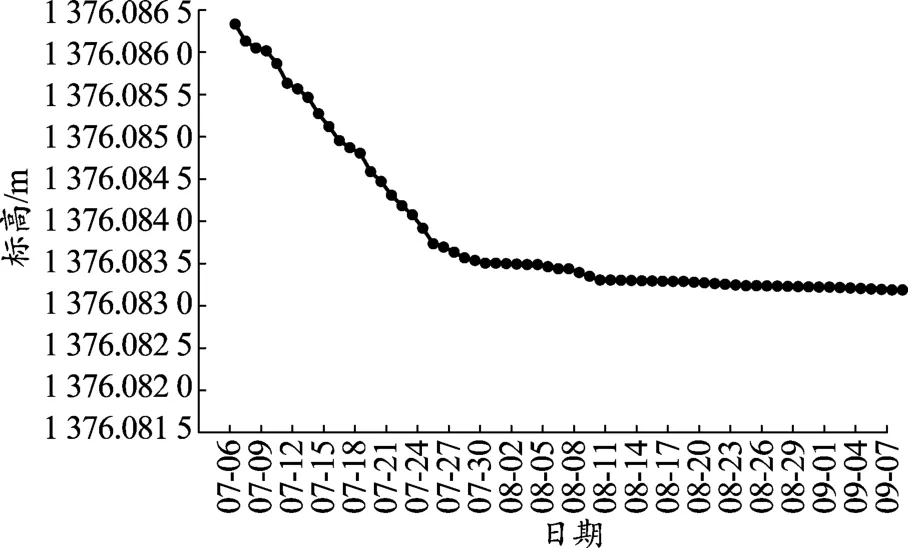

本隧DK34+164处隧底岩溶处理段共布置5个断面,15个测点,监测时间3个月2天。其中本段沉降变形最大的点位于DK34+170隧道中线左侧5 m处,累计变形量3.15 mm,变形速率曲线见图8。

图8 DK34+170隧道中线左侧5 m处变形速率曲线

参考《高速铁路设计规范》有砟轨道正线路基桥台台尾过渡段工后沉降控制标准[12],根据上述监测数据分析,本段变形均已趋于收敛且本段变形最大沉降量远小于5 cm,沉降速率远低于3 cm/年。

6 结束语

对门寨隧道DK34+164处隧底大型溶洞处理完成经历了10个月放置期后开始工后沉降监测,根据监测结果,隧底沉降量及速率均满足相关规范要求,隧道结构处于正常工作状态,说明处理方案是安全可靠的,经过上述工程实践,有如下认识:

(1)DK34+164处隧底溶洞处理设计采用“弃渣+C20砼”分层间隔回填方案,既满足了沉降控制标准,同时通过弃渣透水层及埋设排水管能较好地排泄地下水,方案安全可靠,造价较低。

(2)设计采用“弃渣+C20砼”分层回填,能较好地解决大体积混凝土因水化热导致有害裂缝的问题。

(3)隧底溶洞处理完成在放置10个月后进行了工后沉降观测,观测数据显示沉降变形已基本趋于稳定,可满足施作二衬及铺设道砟条件。