房价与生育偏好

——来自CGSS的证据

2020-05-15蒲艳萍李福莉

●蒲艳萍 黄 容 李福莉

一、引言

性别失衡是中国进入20世纪后面临的严峻人口问题。1982—2017年,中国新生儿性别比由107上升到115,远远高于联合国确定的102~107的正常值域范围。男女性别比严重失衡,会导致数千万男性尤其是农村地区男性陷入娶妻难的困境,形成庞大的失婚群体,引发婚姻挤压、婚配失当,甚至买婚、骗婚、拐卖妇女、暴力强奸等系列社会问题,对社会良性稳定运行、社会伦理道德和社会和谐产生巨大冲击。深入考察影响中国育龄人群男孩偏好的因素,对于综合治理出生人口性别比过高,有效改善人口性别结构,实现家庭稳定与社会和谐具有重要现实意义。

国内学者大多从社会制度和传统文化视角,考察中国育龄夫妇男孩偏好的原因,认为父权制家庭的制度安排是产生男孩偏好的根源(李慧英,2012),中国夫妇生育孩子的行为需符合“家族取向”“关系取向”和“权威取向”,以适应当时的社会环境(刘爽,2006)。基于理性人假设,父母希望通过资源分配实现效用最大化,女儿和儿子是两种不同的投资品,父母通过对儿子和女儿进行成本与收益比较,确认生育计划。在传统观念中,儿子具有高经济价值和传宗接代的属性,更受父母青睐,因此生育儿子的效用高于生育女儿。现实社会,一方面,随着女性社会地位和经济实力的提升,男性在父母养老上的工具性作用开始下降,女儿不仅能负担为父母养老的责任,而且更贴心。另一方面,按照中国传统的婚姻习俗,当子女成婚时,婚房由男方提供,生育儿子的父母面临更大的婚配成本,特别是在住宅价格持续攀升的现实背景下,生育男孩的父母面临巨大的购房经济压力。那么,在中国这样一个传统的“重男轻女”社会中,房价的迅速飙升是否会影响育龄人群的男孩偏好呢?

随着社会观念的演变和科技水平的迅猛发展,中国传统的三世同堂甚至四世同堂的大家族聚居的社会结构逐步向小家庭散居的形式过渡,修建或者购买新住房成为儿子婚配的必需品,尤其是计划生育政策实施后,中国男女性别比出现严重失衡,男性更需要住房来增加其在婚配市场的竞争力。然而,1998年住宅市场化后,中国房价进入飞速增长期,特别是2008年金融危机后,为刺激经济发展,政府出台的系列刺激房地产市场的政策,进一步加快了房价上涨的速度,使生育男孩的父母面临的购房压力剧增。2008—2017年,中国住宅平均价格从2999元/平米上涨至5236元/平米,上涨了174%;与此同时,0~4岁幼童性别比从123.26逐渐下降至114.52。幼童性别比下降说明中国育龄人群生育男孩的欲望减弱,那么,中国房价的快速上涨与育龄人群的男孩偏好减弱之间是否存在某种关联关系?目前,研究房价对中国育龄人群生育偏好影响的文献付之阙如。基于此,本文利用2012—2013年CGSS数据,实证考察房价与育龄人群生育偏好之间的关系。

本文结构安排如下:第二部分是文献综述;第三部分是模型、变量和数据描述;第四部分汇报主要实证结果与分析;最后汇报主要结论。

二、文献综述

现有文献从不同角度对中国育龄人群的生育偏好进行了研究,得出的结论基本一致,中国育龄夫妇生育时存在强烈的男孩偏好。在农耕社会,男性的劳动生产率高于女性,男性的高经济价值使其在性别竞争中处于优势地位,也为父系社会的形成奠定了重要基础。在中国的文化传统中,家族通过父系氏族进行延续,并承担给父母养老的责任。相对于儿子而言,女儿的归属具有不确定性,女儿的一生被分割为从父时期和从夫时期两个阶段,传统观念认为,女儿是“替别人养的”,其出嫁前的身份是暂时性的(费孝通,1998)。女儿出嫁后加入丈夫家庭,婚后生产所得计入夫家收入,这是产生生育偏好的根本原因(Monicaet al.,2010)。

中国式传统家庭对男孩通常寄予厚望,希望男孩既能够传宗接代、光耀门楣,又能给老年父母提供足够的养老资源。为此,许多父母在抚养子女时存在明显的资源倾斜,这种资源倾斜在子女成婚时表现得尤为明显。与女儿出嫁时提供的少许嫁妆不同,男孩结婚时,其父母除提供彩礼和婚嫁花销外,还会倾力为儿子购买一套婚后居住的新房。不断攀升的性别比和飙升的房价,加剧了父母购买婚房的经济困难程度,导致育龄夫妇生育男孩的抚养成本急剧上升。理论上,如果父母将子女视为正常消费品,那么,男孩养育成本的上升会降低父母生育男孩的意愿。但是,孩子对父母效用的影响颇为复杂,加之中国“重男轻女”的传统由来已久,房价的持续上涨是否会动摇育龄父母的生育偏好,目前尚无定论。现有文献对房价与居民生育偏好关系的研究较少,但从相关研究中仍可窥见房价对男性以及育龄父母的影响。Wei&Zhang(2011)发现性别失衡后男性婚配压力增大,为增强儿子在婚姻市场的竞争力,父母可能通过节衣缩食、增加储蓄等方式助儿买房。陆方文等(2017)认为子女幼年时带给父母的幸福感是一致的,但成年后,儿子养老功能的减弱与房价上涨,使养育儿子带给父母的幸福感显著低于女儿。上述文献传达了一个事实,房价上涨导致男孩养育成本上升,造成父母延期消费,生活幸福感降低。

三、模型、变量与数据描述

(一)模型设定

为验证房价对育龄人群生育偏好的影响,本文设定如下模型:

其中,boy_preij代表j地区被访问对象i的生育偏好,取值范围为[0,1],取值越大,生育男孩的偏好越强;hou sing_pricejt表示j地区t时期的住宅平均价格;Xit代表t时期可能影响被访者i生育偏好的其他因素,包括个体层面、家庭层面以及地区层面因素;μi和εt分别表示地区效应和年份效应;ωit是随机误差项。本文关注的焦点是住宅平均价格的估计系数β1,若β1的估计系数为负且通过统计性检验,则表明高房价地区的育龄人群生育男孩的偏好更低,房价对育龄人群生育男孩偏好有抑制作用。

(二)变量与数据描述

本文采用的个体数据来自中国综合社会统计调查(CGSS2012、CGSS2013)。CGSS调查区域覆盖中国内地除海南、西藏外的29个省(市、区),调查内容包括个体、家庭、社区和社会四个层面的信息,数据质量较高,是研究中国社会现象最主要的数据来源。

根据研究的需要,本文对CGSS数据进行如下筛选:(1)本文重点关注房价对育龄人群生育偏好的影响,故剔除意愿生育子女数量为0的样本。(2)被解释变量来源于调查问卷中的“如果没有政策限制,您想要几个孩子?几个男孩?几个女孩?”。参考董志强和潘粤俊(2016),用“意愿生育男孩数量/意愿生育孩子数量”构建“生育偏好”指标,以此作为被解释变量。此外,将意愿生育男孩数量大于0的样本赋值为1,否则为0,通过替换生育偏好指标对基准回归进行稳健性检验。(3)参考董志强和潘粤俊(2016),选择被访者个体特征和家庭特征作为控制变量。个体特征包括性别、年龄、户口、教育水平、生育意愿、健康状况等;家庭特征包括母亲教育水平、家庭收入等,稳健性检验中进一步考虑家庭房产数量和房产价值等家庭特征。(4)控制人均国内生产总值(GDP)对数和贸易开放度等地区因素。其中,贸易开放度采用进出口总额与地区GDP的比值衡量,数据来自《中国统计年鉴》。(5)考虑调研周期较长,本文选用滞后一期的地区住宅平均价格匹配个体数据,数据来自《中国房地产统计年鉴》。为确保数据具有可比性,参考张莉(2017),本文的住宅平均价格、人均GDP和贸易开放度等时序数据均以2011年为基期的CPI指数进行平减处理。经过数据整理和数据匹配后,总样本4553个,其中CGSS2012和CGSS2013的样本数分别为2387个和2166个。

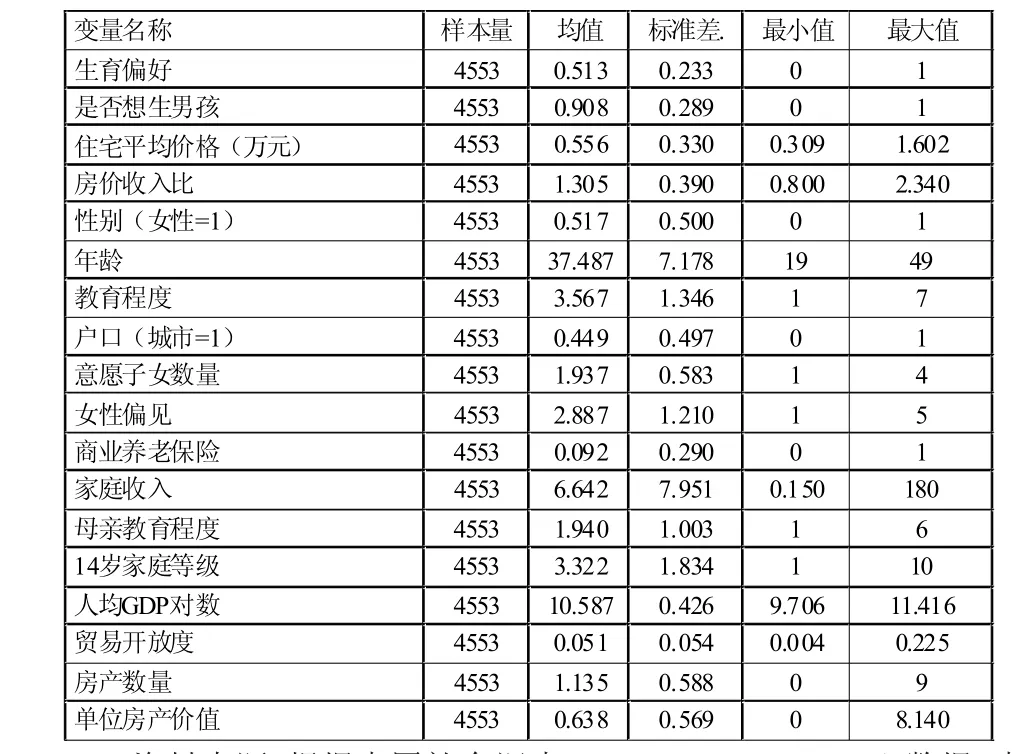

生育偏好的平均值为0.513,总体上存在轻微的“男孩偏好”,但当生育意愿数量为1时,男孩偏好的均值高达0.563,男孩偏好明显;但是否想生男孩的样本均值高达0.908,即90.8%的被访者都希望育有至少一个男孩。意愿生育子女数量最大值为4,平均意愿生育1.937个子女;73.03%的受访者希望生育两个子女,17.86%的受访者希望生育一个子女,只有9.11%的受访者意愿子女数超过两个。实际育龄女性的年龄范围是15岁~49岁,本文样本经过数据清洗后,年龄的最小值是19岁,最大值为49岁,样本平均年龄37.487岁。样本中女性样本占比51.7%, 城市人口占44.9%,14岁时家庭平均等级为3.322,前一年的平均家庭收入是6.642万元,平均拥有1.135套房子,每平米均价0.556万元,价格相当于1.305个月的工资,人均拥有的单位房产价值为0.638万元/平米。

表1 主要变量的统计性描述

四、房价影响生育偏好的实证分析

(一)基准回归结果

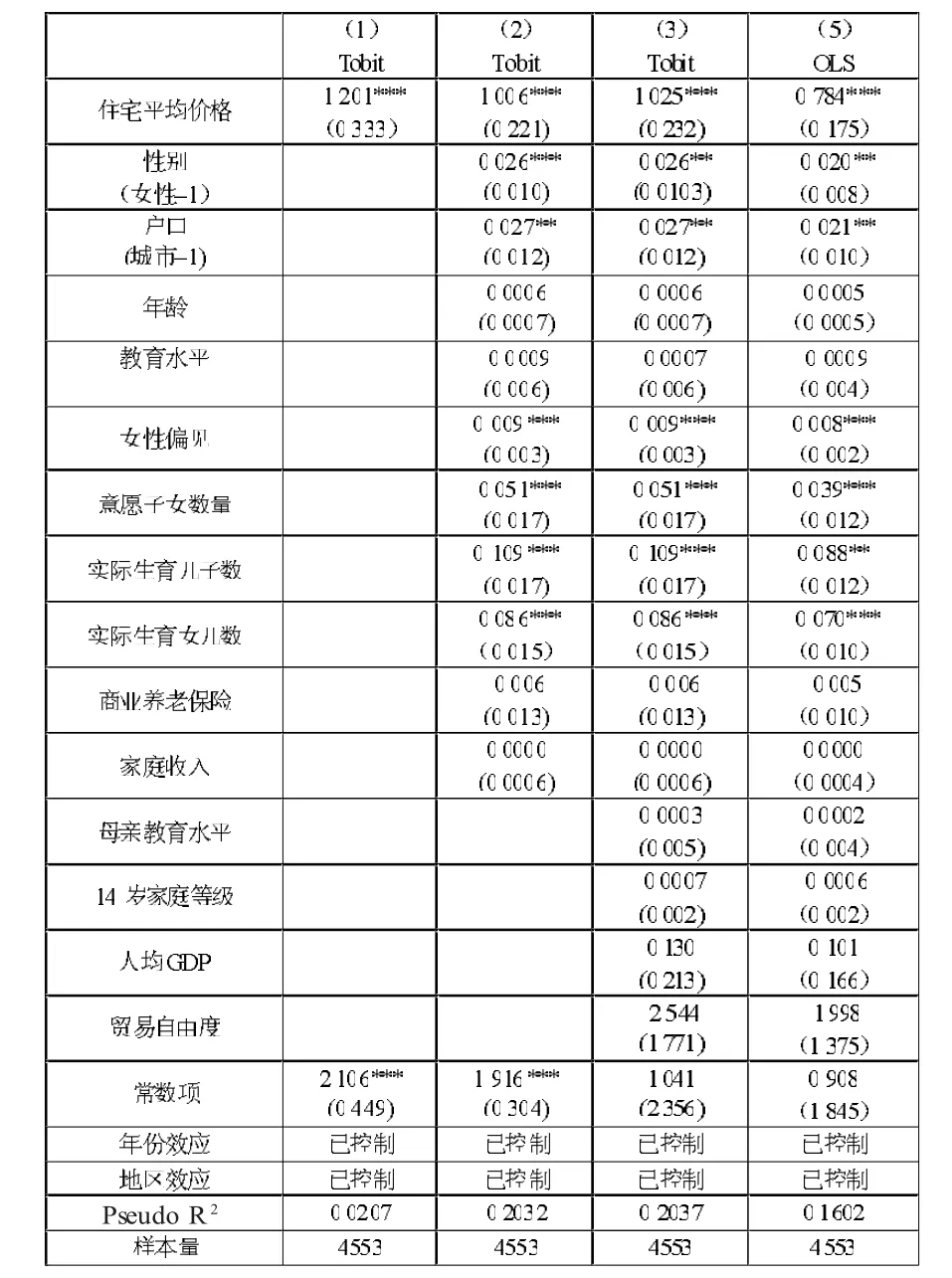

表2报告了房价对育龄人口生育偏好的基准回归结果。第(1)列仅以房价对生育偏好进行回归,估计系数在1%统计水平上显著为负,房价上涨显著抑制育龄人群的生育偏好;第(2)列加入性别、年龄等个体特征变量,仍支持房价上涨对生育偏好的抑制作用;第(3)列添加家庭特征和地区层面变量,房价上涨对生育偏好的估计系数在1%统计水平上仍显著为负;第(4)列是对全样本的OLS回归结果,除房价对生育偏好影响系数的大小有差异外,显著性与影响方向完全一致,表明房价高的地区,育龄人群生男孩欲望相对更低。

从控制变量看,男性生育男孩的偏好比女性更强,这可能与传统中国男性需要儿子来完成传宗接代的责任有关;对女性存在偏见,认为女性能力天生比不上男性的育龄夫妇更愿意生育男孩。居于城市的被访者生育男孩的欲望更低,一是相对于城市,农村养儿防老的思想更盛行;二是本文样本平均年龄约38岁,城市被访者进入婚育年龄时面临的是严格的一胎政策(大多农村地区实行“一胎半”政策),儿子女儿的差别有所削弱。意愿子女数多的被访者生育男孩的欲望更低,即被访者希望生育的孩子数量越多,越愿意降低单个子女的养育成本,因为子女数量越多,养育总成本越高,养育1个儿子可能比养育1个女儿花费更高,但大概率不会高于养多个女儿的费用。生育偏好越强的被访者,实际生育男孩数量越多、实际生育女孩数量越少,与董志强和钟粤俊(2016)的结论一致。

(二)稳健性检验

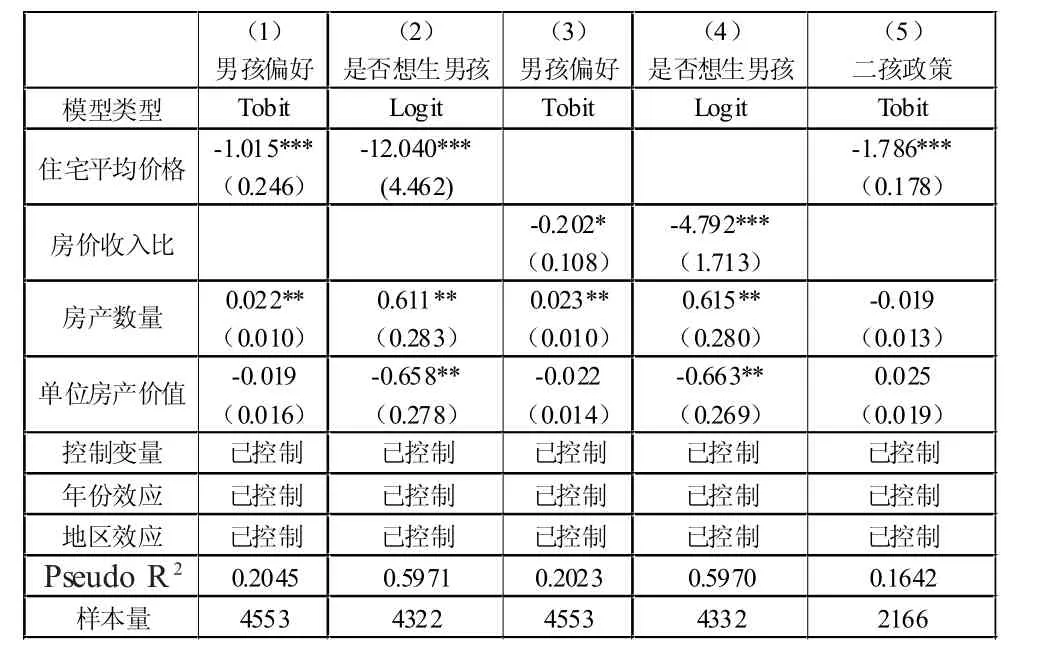

1.考虑房产数量和房产价值。为进一步探讨房价对生育偏好的影响,本文在回归模型中加入房产数量和单位房产价值两个变量。理论上,如果房价能够通过经济压力影响性别偏好,那么拥有更多房产的个体,其生育偏好受房价的影响应当较低;房价上升的住宅财富效应会带来家庭收入增加,生育偏好对房价的敏感度会进一步降低。为验证这一猜测,本文在表2第(3)列的基础上加入房产数量和单位房产价值两个变量(表3第(1)列),结果表明,房产数量的估计系数为正,且在5%的置信水平上显著;单位房产价值估计系数不显著。这意味着,育龄人群生育偏好仅受房产数量影响,与单位房产价值无关。

表2 房价对生育偏好的基准回归结果

2.替换解释变量。为避免单一解释变量可能造成的伪回归问题,本文构建是否想生男孩指标(意愿生育男孩数量大于0的样本赋值为1,否则为0),对基准回归进行稳健性检验,表3第(2)列回归结果表明,面临房价上涨的育龄人群更不愿意生育男孩,支持本文的基准回归结果。此外,表3第(3)列和第(4)列考虑了收入增长的影响,现实中,如果收入与房价保持相同的增幅,那么房价上涨并没有实际意义。本文以住宅平均价格与城镇月平均工资之比构建“房价收入比”作为解释变量,对基准模型进行检验。结果表明,房价收入比上涨会显著抑制育龄人群的男孩偏好(表3第(3)列),降低育龄人群生育男孩的意愿(表3第(4)列),进一步验证了假说1。

3.考虑二孩政策。受宗族制和儒家文化的影响,中国历来就有强烈的男孩偏好(Fred&Liu,1986;Monica et al,2003),“生育停止法则”在中国育龄夫妇身上有明显的体现,其最大特点是持续生育到有儿子为止(刘爽,2006)。1979年开始实施的计划生育政策,降低了“生育停止法则”的适用性,在一对夫妇生育孩子的数量受到限制的情况下,男孩偏好表现得更加明显,性别比出现失衡(Avraham,2010)。2013年中国开始试行“单独二孩”政策,2015年“全面二孩”政策开放,育龄夫妇的生育意愿得到释放。那么,中国的二孩政策会不会通过缓解生育数量的限制对育龄人群的生育偏好产生影响呢?本文利用CGSS2015年数据对政策实施前后进行检验,表3第(5)列的回归结果发现,无论是否实行二孩政策,房价与生育偏好之间均显著负相关,房价上涨对育龄人群的男孩偏好均具有显著的抑制作用。

表3 房价对生育偏好的稳健性检验

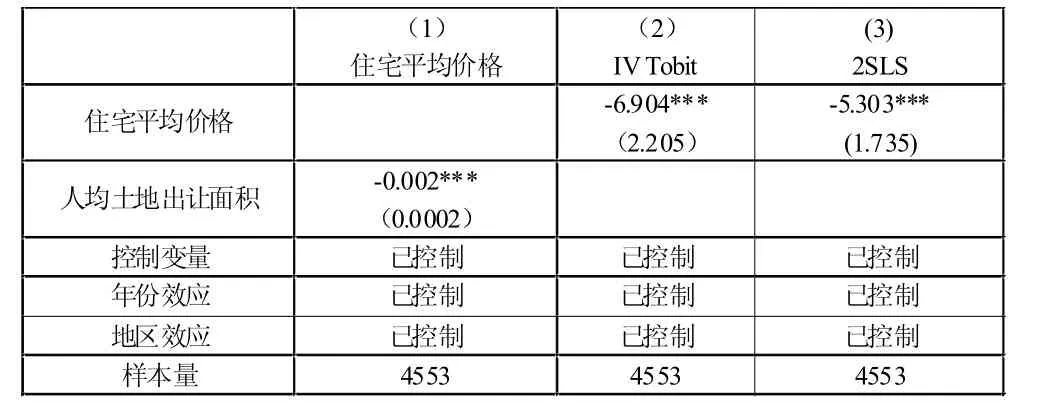

4.工具变量回归。在研究住宅价格对居民生育偏好的影响时,可能存在反向因果和遗漏变量造成的内生性问题。本文数据是以微观个体数据匹配地区住宅均价,在逻辑上避免了反向因果问题,因此本文主要面临遗漏变量问题。影响被访对象生育偏好的因素复杂多元,虽然研究中对个体、家庭和地区层面的影响因素以及年份效应、地区效应进行了控制,但仍可能存在无法观测的同时影响住宅价格和生育偏好的变量。为解决遗漏变量导致的估计偏误,本文借鉴陆铭等(2015),选用来自《中国国土资源统计年鉴》的国有建设出让面积与地区年末总人口的比值作为住宅平均价格的工具变量。选取该指标作为工具变量的主要理由:一是中国的国土资源受政府管辖,政府严格管控国土建设用地指标,故人均土地出让面积是一个准政策性变量,满足工具变量的外生性;二是土地供给是进行住宅建设最重要的基础投入要素,国有建设土地供给量直接影响住房供给,土地供给量与住宅供给量显著负相关(陈斌开和杨汝岱,2013),这一点表4第(1)列一阶段回归结果也得到验证,满足工具变量的内生性。表4第(2)列—(3)列报告了工具变量回归结果,发现第(2)列的工具变量Tobit回归和第(3)列的两阶段回归均不能拒绝住宅均价估计系数异于零的假设,说明住宅均价的确对生育偏好具有抑制作用。

表4 房价对生育偏好的工具变量回归

五、结论

中国素有男方提供婚房的传统,但房价上涨会加重男方的购房经济压力。购房带来的巨大经济压力,导致男性很难平衡挣钱养家和照料父母,养儿防老的传统受到冲击。本文借助CGSS2012—2013年的微观个体数据,实证考察房价对育龄人口生育偏好的影响,Tobit回归、OLS回归和工具变量回归均支持房价上涨抑制育龄人口生育偏好的假说,即使在“二孩政策”实施后,房价对育龄人口生育偏好的抑制作用仍未削弱。

基于以上的实证结果,说明房价更高地区的育龄人口生育男孩的欲望会降低。但本文发现,迄今为止中国的幼童(0~4岁)性别比仍居高不下。这可能与房价上涨倒逼性别比均衡具有滞后性,以及经济生活中的个体并非完全理性有关。虽然生育男孩会带来巨大的购房经济负担,但仍有人宁愿节衣缩食,也要生育男孩。因此,房价虽然对性别比失衡具有一定的调节作用,但缓解性别失衡需要依靠社会观念、养老模式、经济生活等的共同作用。