基于名录统计的壮族非物质文化遗产保护传承研究

2020-05-15赵尔文达王月月

赵尔文达,王月月

(1.中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100089;2.上海大学 文学院,上海 200444)

壮族是岭南的土著民族。顾炎武在《天下郡国利病书》中提到:“僮,则旧越人也”,这里的“僮”就是壮族的旧称。在秦汉及其以前,壮族先民被称作西瓯和骆越;东汉至隋唐又相继称为乌浒、俚僚和假;宋代始称僮①,明清以后,僮的使用范围逐渐扩大,至近代已成为壮族的主要称谓。壮族是我国少数民族人口最多的民族,据全国第六次人口普查结果显示,壮族人口约为1692.64 万人,占全国少数民族总人口的15.12%②,壮族人口众多,分布广泛,支系繁杂,主要聚居于广西壮族自治区境内,其余小部分分别居住在云南省文山壮族苗族自治州、广东省连山壮族瑶族自治县,贵州省黔东南苗族侗族自治州和湖南省江华瑶族自治县等地。各地的壮族又有许多不同的自称,如布壮、布依、布曼、布沙、布僚、布傣、布陇等③,达40 多种。在长期的历史发展进程中,壮族民众创造了具有本民族特色的灿烂文化。

一、壮族非物质文化遗产的分布现状及特点

一个民族经过迁徙或融合,文化不断变迁,其非物质文化遗产具有丰富性、多样性,以及多民族文化的共享性和融合性。因此,为使研究更具有指向性和针对性,文内所涉及壮族非遗的基本范畴,是以我国自2006年以来公布的四批国家国家级非遗名录和各省(自治区)级非遗名录为研究对象,以下述四个要素界定和梳理出的壮族非遗项目。第一,项目中以“壮族”命名,是该民族独有的传统文化,例如:“壮族嘹歌”“壮剧”“壮族织锦技艺”等。第二,项目名称中未用“壮族”命名,但由壮族的主要聚居地申报,由当地壮族民众与其他民族共享的,如:“广西八音”(主要分布在隆林、西林等县)、“黄姚放灯节”④。第三,项目是壮族民族历史文化的再现,比如:“布洛陀”,“布洛陀”为壮族先民口头的神话人物,是壮族开创天地、创造万物的先祖性人物。第四,一些汉族传统文化形式在传入壮族地区后,被壮族民众广泛接受,并融合了本民族的传统文化形式传承下来,比如:“四六联民歌”,它是壮族先民吸收中原魏晋南北朝的骈赋,融诗词歌赋骈为一体而创作形成的一种民歌样式。它的基本特点是记以汉字,唱以壮音⑤;再如:邕剧虽是汉民族创造的皮黄剧种,其传承人为洪琪也汉族,但其剧目内容、唱腔以及行头扮相等在长期的发展中自然融入了壮族的历史文化元素,因此把邕剧列为壮族的非物质文化遗产。

(一)壮族非遗在国家级非遗名录中的分布

按照上述四个分类标准,对现已公布的四批国家级非遗名录及扩展名录中的壮族非遗项目进行统计后,可计入壮族非遗的项目共26 项(其中壮剧由广西、云南两处申报,为避免重复统计,以申报时间先后为准,将其归为第一批非遗名录中,由广西壮族自治区申报;同理,将铜鼓舞归为第一批云南省文山壮族苗族自治州申报)⑥,分别为第一批12项、第二批(含第一批扩展)4 项、第三批(含扩展)4项、第四批(含扩展)6 项。

(二)壮族非遗在省(自治区)级非遗名录中的分布情况

在国家级非遗名录的指导下,壮族所分布的五省(自治区)也相应建立起了各级非遗名录体系,为国家级名录的申报和充实奠定了坚实的基础。在公布的省(自治区)级非遗名录中,广西壮族自治区、云南省、贵州省、广东省和湖南省的自治区级、省级非遗名录中可列入壮族非遗项目的共有: 布洛陀、刘三姐歌谣、那坡壮族民歌、桂剧、壮族采茶戏、彩调、壮剧、壮族织锦技艺、壮族蚂虫另节、壮族歌圩、壮族铜鼓习俗、柳州山歌等233 项。其中,广西壮族自治区共公布了七批自治区级非遗名录,涉及壮族的达200 项;云南省所公布的四批(含扩展)省级名录中,壮族非遗为29 项;贵州省公布的四批非遗名录中涉及壮族的仅2 项;广东省省级非遗名录中与壮族有关的仅为2 项,而湖南省则缺失壮族非遗项目。

(三)壮族非遗在国家级、省(自治区)级非遗名录中的分布特点

按照上述统计方法,壮族非遗在分布上呈现以下特点:

第一,总量相对较少。在国家级非遗名录中,壮族非遗项目为26 项,仅占项目总量的1.89%。从省(自治区、市)级非遗名录数据上看,壮族各省(自治区)级非遗项目仅为233 项。总体上说,被列入国家级、省(自治区)级非遗名录的壮族非遗项目较少。

第二,非遗项目分布不均。壮族非遗项目分布的不均主要体现在地域分布和非遗类型的分布上。壮族在广西壮族自治区、云南省、贵州省、广东省、湖南省等地均有分布,但就壮族国家级、省(自治区)级非遗项目来说,集中分布在广西壮族自治区和云南省。

在项目类型上,就壮族国家级非遗项目来说,主要在民俗、传统戏剧、民间文学、传统音乐类占较大比重,传统舞蹈、传统技艺、传统医药类项目较少,曲艺、传统体育、游艺与杂技、民间美术类项目则缺失。广西壮族自治区的优势项目集中体现在民间文学、传统音乐、传统戏剧和民俗类,云南省在传统舞蹈、民俗和传统文化保护区上优势明显,广东省则集中在民俗、传统音乐类,贵州省则集中在民俗类。

二、壮族非物质文化遗产代表性项目代表性传承人分布现状及特点

非物质文化遗产保护的关键和核心,是对传承人的保护。

结合我国当前对非遗传承人的相关政策,壮族非遗代表性传承人的发展现状具有以下三个特点:

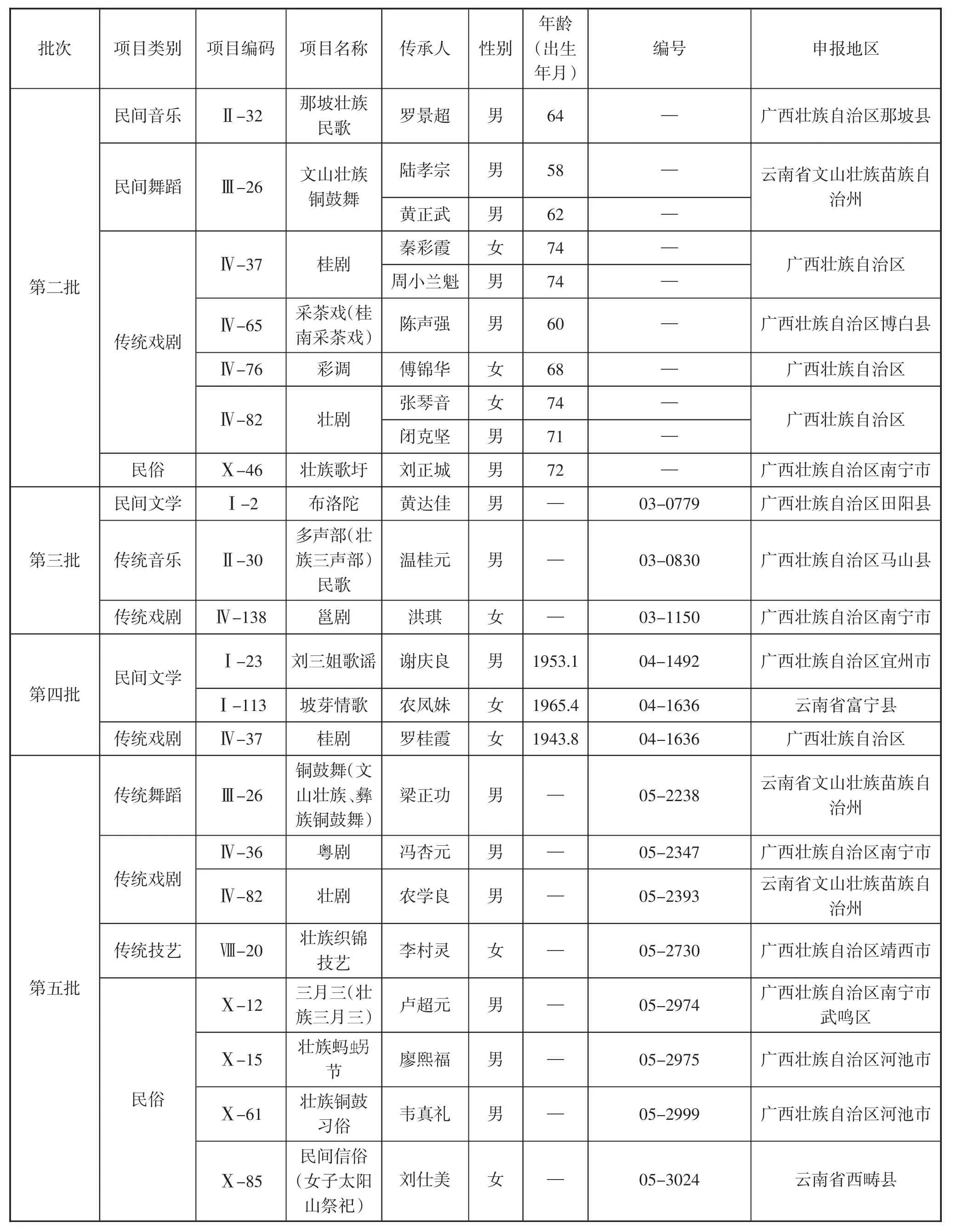

第一,传承人队伍数量相对较少。据表1 统计,全国壮族非遗项目代表性传承人仅为24 人,仅占国家级五批非遗项目代表性传承人总数的0.78%⑦,整体数量较少。

第二,传承人老龄化程度高。就现有的前四批国家级非遗传承人年龄数据来看,全国壮族非遗项目代表性传承人均为60 岁以上,年龄偏大。广西壮族自治区于2015年将“壮族三声部民歌代表性传承人温桂元、壮族歌圩代表性传承人刘正城列为抢救性记录工作对象”⑧,鉴于大部分传承人年事已高,非遗的抢救性记录工作就显得尤其紧迫。

第三,传承人分布不均衡。一是在非遗项目上的分布不均衡,曲艺、传统手工艺、传统美术、传统体育、游艺与杂技、传统医药类非遗代表性传承人缺失;二是地域分布上的不均衡。相对应于国家级壮族非遗项目地域分布上不均衡,国家级壮族非遗项目代表性传承人也多分布于广西壮族自治区和云南省,贵州省、湖南省、广东省则缺失壮族国家级非遗项目代表性传承人。

三、壮族非物质文化遗产保护和传承经验总结

就国家级和省(自治区)级非物质文化遗产名录以及国家级非物质文化遗产代表性传承人名录中所涉及壮族的部分来看,壮族文化资源种类繁多、民族特色鲜明。近年来,除积极建立名录制度进行保护和传承外,各地区政府在壮族非物质文化遗产的保护和传承方面通过不断探索,积累了以下经验。

(一)颁布相关政策法规,实行法律保护

从国家层面来说,为了对非物质文化遗产的认定、记录、建档等具体环节予以保护,于2011年由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过并施行了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,以立法的方式明确了我国非遗保护和传承的基本原则与多种途径,为保障和推进壮族非物质文化遗产保护和传承工作的开展提供了法律依据和制度保障。从此,我国的非遗保护工作进入了依法保护的新阶段。

表1 壮族国家级非遗代表性项目代表性传承人名单

壮族聚居的各省(区)政府结合各地自身实际,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和其他有关法律、行政法规,积极推进配套法律法规的制定与出台,颁布了相关非遗条例。如《广西壮族自治区非物质文化遗产保护条例》《广东省非物质文化遗产条例》《贵州省非物质文化遗产保护条例》《云南省非物质文化遗产保护条例》等。为加强规范管理,壮族聚居地区各级政府还制定和发布了关于非遗代表性项目申报和管理,非遗代表性项目专家评审、非遗代表性项目传承人认定管理等方面的相关配套规章制度和规范性文件。例如,2010年,云南省文化厅、云南省民族事务委员会下发了《云南省非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法(试行)》;贵州省制定了《贵州省省级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》;2014年5月,贵州省委办公厅、省政府办公厅联合制定、印发了《贵州省非物质文化遗产保护发展规划(2014—2020)》;广西壮族自治区制定了《广西壮族自治区非物质文化遗产代表性项目代表性传承人认定与管理暂行办法》。

(二)开展非遗资源普查,进行数字化保护

资源普查,是进行非物质文化遗产保护、传承、开发和利用的前提,也是进行非遗数字化保护的基础工作。鉴于档案式保护的稳定性,运用档案式保护办法可以为以后的保护利用及管理工作提供全面系统的信息材料。在《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18 号)下发后,各壮族聚居省(自治区)开始开展非物质文化遗产普查、建档工作。如:2016年以来,广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心为推动广西壮族自治区非物质文化遗产数据库建设,利用各地市举办民族传统节庆活动时机分组先后赴田林县、南丹县等地开展壮剧、壮族蚂虫另节等非物质文化遗产代表性名录项目信息采集工作;广西壮族自治区百色市还成立了百色市非物质文化遗产普查工作领导小组及市非物质文化遗产保护中心,建立了百色市非物质文化遗产保护工作局际联席会议制度,为充实完善档案和数据库,对各级各项非物质文化遗产进行系统全面记录。

(三)重视文化创意,实行生产性保护

广西壮族自治区政府为了保护和传承壮锦的制作技艺,于2004年起开始将广西工艺美术研究所打造成壮锦生产基地计划,至今,该研究院已发展成为最大的壮锦研究、设计、开发及生产基地,推动了壮锦产业化发展。2004年,大型山水实景演出《印象·刘三姐》正式公演,以桂林山水作为舞台,以壮族传说中的歌仙刘三姐为素材,以壮族文化为主题的民族文化产业和旅游业的联动发展为主题。《印象·刘三姐》已经成为我国文化产业的一个成功范本,进一步带动了当地旅游业的同时,也推动了房地产业、餐饮业、酒店业、服务业等相关产业的发展,不仅扩大了壮族非遗的影响力,还为壮族非遗的可持续传承和发展提供了条件。

近年来,作为壮族主要聚居地的广西壮族自治区在非物质文化遗产的生产性保护方面表现比较突出,取得了较为显著的成效。政府主导作用的发挥适应了广西地区非遗的传承和发展,以及文化产业发展的实际需要,为广西地区文化产业的发展提供了良好的外部环境和生存条件。

(四)整合区域非遗资源,形成整体性保护

非物质文化遗产名录保护制度中的非遗项目呈现的是孤立的文化表现形式,这种单一的保护模式,直接导致了文化的“碎片化”“片段化”。在这样的情况下,整体性保护模式应运而生,“保护文化遗产所拥有的全部内容和形式,也包括传承人和生态环境。这就是说要从整体上对非物质文化遗产加以关注并进行多方面的综合保护”[1]327,也就是将文化要素置于其生存发展的文化环境之中,将这一文化要素视为环境整体的一部分,实施综合保护。

2004年以来,广西壮族自治区建立了包括靖西旧州壮族生态博物馆在内的10 个少数民族生态博物馆,壮族刺绣、织锦、土司遗存、民居建筑、山歌艺术、壮剧、节日风俗等保存的丰富性,完整性使之成为壮族文化的代表;2010年还建立了百色壮族文化生态保护区,对集中分布、特色鲜明、形式和内涵保持完整的壮族传统文化及其他非物质文化遗产代表性项目的文化生态实行区域性整体保护。2012年,广西壮族自治区的自治区级“河池铜鼓文化生态保护区”被国家文化部批准设立国家级“铜鼓文化(河池)生态保护实验区”,对保护区内的铜鼓习俗文化空间:蚂虫另节文化空间、壮族民歌(山歌)文化空间、表演艺术文化空间、传统工艺(技艺)文化空间进行重点保护。云南省在省级非遗名录中的传统文化保护区中前三批分别包含了壮族的者太乡者太村壮族传统文化保护区、开化镇壮族纸马舞之乡、铜鼓舞之乡;马洒壮族传统文化保护区、么所壮族传统文化保护区;芦差冲村壮族传统文化生态保护区。这些生态博物馆以及文化保护区的建立,旨在对产生壮族非遗的生境进行整体性保护。

(五)培养鼓励传承人,提高传承自觉性

第一,培养潜在的传承人。在中小学乃至高校进行壮族非遗展示或培训,建立科研、实践实训基地,可以使更多师生认识和了解非遗,增强其文化认同感,从而自觉加入传承人行列。

2016年4月,南宁市滨湖路小学、民乐路小学、红星小学、凤翔小学等学校邀请自治区博物馆进校园,举行“唱响家乡‘三月三’”。近年来,“柳州非遗学堂”用非遗唤醒当地民族文化记忆,带领更多人自觉弘扬本土传统文化,全面普及、人人参与非遗保护传承;平果县与广西民族文化艺术研究院联合在平果设立壮族嘹歌培训基地、理论研究基地。田林县对非遗传承人的培养也进行了许多尝试,如:田林县依托乡村学校少年宫,推进壮剧文化进校园、进课堂,还创建壮剧艺术学校,与中国少数民族戏剧学会、中央民族大学合作,以期将田林县打造成壮剧传承研究基地,以扩大传承人队伍。

第二,鼓励现有的传承人。从资金补助上说,政府给予直接经济资助,以保证非遗传承工作的顺利推进。就广西壮族自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人的传承资助经费,由2011年的每人每年3000 元增加至2018年的每人每年4500 元。

另外,政府还鼓励开展非遗的生产性保护,引导非遗走向市场。2016年5月以来,广西壮族自治区为支持传统技艺类非遗项目建立生产性保护示范户,启动了贫困地区非遗帮扶项目,帮扶有市场潜力的非遗传统技艺类项目,通过建立非遗传承基地、展示中心、项目生产性保护示范基地(户)、项目传承保护示范户等方式,挖掘该项目的市场潜力,实现非遗传承人研习培训。

四、壮族非物质文化遗产保护和传承存在问题分析

近年来,各壮族聚居的省(区)在非物质文化遗产保护和传承上路径和方法上积累了很多经验,取得了一定成果,创新了一些模式,但此过程中仍存在着一些问题。首先,从壮族国家级、省(区)级名录以及壮族国家级非遗项目代表性传承人分布情况来看,在申报环节、传承环节存在些许不合理;其次,从壮族非遗保护和传承实践来看,也存在着一些不足。

(一)非遗项目类别分布不均衡,传承人数量不足、结构不合理

前已述及,在壮族聚居的几个省(区)中,仅有广西壮族自治区与云南省的壮族非遗项目出现在国家级四批非遗名录中。类别上分布于民间文学、传统音乐、传统戏剧、民俗类几项,曲艺、民间美术等类别项目缺失。省级非遗名录中壮族非遗项目数量上也分布不均。

壮族非遗项目代表性传承人数量少,代表性传承人基数小,很难形成传承团队;传承人老龄化程度高,青黄不接,一定程度上影响了壮族非遗文化的传承,部分壮族非遗项目将面临年龄断层,后继无人的困境。

(二)保护和传承的法律政策体系不够完善

虽然,近年来出台了不少保护非物质文化遗产的法律、法规、条令,然而还未有针对保障单项壮族非物质文化遗产保护、传承的法律、条规,法律约束力仍有不足。从保护方式上说,对壮族非物质文化遗产保护主要依靠行政保护方式进行,在知识产权的保护以及非遗权利的归属上也缺少相关具体规定。保护手段不完善,没有对保护不力行为做出具体处罚和救济措施。对非物质文化遗产的申报主体要求不严,特别是没有建立对壮族非遗的特殊法律保护,致使地方立法中未能体现出对壮族非遗权利的特殊关注。

(三)各省(区)间缺乏资源联动协调性

由于长期的民族融合和少量的迁移,除广西壮族自治区内壮族仍具有鲜明的民族特色外,其余分布在各省的壮族均与当地其他民族融合,文化变迁和涵化程度较高,民族性相对较弱。壮族分布区域较为领近,有着共同的语言、相同的生活方式和文化基因,壮族非遗项目中仅铜鼓舞、壮剧两项被桂滇两地同时申报,由此可看出壮族非遗保护机制在各省(区)缺乏联动性。广大壮族民众在保护自己民族文化上有着共同话语及心愿,非物质文化遗产的保护需要齐心协力,促进交流,跨越省域的界限,建立良好的协调联动机制,才能更好地促进整个壮族群体非遗的保护和传承。

(四)各方面投入力度仍有不足

保护和传承非物质文化遗产,需多层次立体式投入。首先,是物力投入的不足。非遗的保护工作的长期性、专业性等特点,决定了其发掘、抢救和保护、传承工作需要持续、专项的资金保障,但目前仍未有针对壮族非遗项目或代表性传承人的专项保护基金。其次,是人力投入的不足。非物质文化遗产具有一定的社会性,这就决定了非遗保护工作需要依靠大量的人力支持。但目前,专门从事非遗的人员和机构数量相对较少,因智力投入不充分而产生的问题逐渐凸现出来:首先,对非物质文化遗产进行搜集、记录、分类、编目等工作都需要大量的人力投入;其次,非遗名录中内容出现重合和叠加现象,造成了一定的混乱;非遗申报项目命名模式的不统一,造成“误读”或信息缺失;受非遗项目分类的限制,许多项目的丰富内涵与多学科意义很难通过分类得以体现。这些问题可以依靠智性努力和对规律的把握来解决。

五、促进壮族非物质文化遗产保护和传承的路径分析

非物质文化遗产的保护与传承需要有意识、有针对性、有条理、系统地展开工作,因时、因地、因人、因事制宜。

(一)加强普查力度,健全非遗名录种类

“名录保护”是非遗保护最重要的手段之一,应注重系统、全面地整理归档,以及存储记录壮族非遗普查材料,并结合相关规定和具体实际需要,开展针对壮族非遗保护和传承方面的研讨会和专家会,充分利用高校和相关科研组织强化壮族非遗的理论研究,对壮族非遗进行深度挖掘和整理,查缺补漏,结合已申报成功的非遗项目进行再整理,开展专项调查,力保各类非遗项目的完整呈现。

(二)密切区域联系,加强省际联动协调

壮族民众的分布范围跨越了广西壮族自治区、云南省、湖南省、贵州省和广东省,由于地域范围较大,人口数量众多,联合组织活动可能会受到限制。为了更好地促进各省(自治区)壮族民众的文化交流,除民间自发组织的活动外,仍需要政府部门支持和助推。因此,五省(自治区)政府部门有必要针对壮族非遗的保护和传承设立专门的机构,以组织或者监管壮族非遗的保护工作,为交流活动提供服务。这样,能有效避免在申报国家级非遗名录过程中出现重复申报现象,还能密切区域间的联系,加大文化交流。

(三)加强传承人队伍建设,提供人才支撑

由于部分壮族非遗逐渐陷入无人继承的困境,大力扶持、培养传承人也就成了保护工作的重中之重。一般说来,针对壮族非遗名录中濒危项目较多的现实状态,政府的财政投入是壮族遗产的重要保障,以保证传承人的基本生活,解除其后顾之忧。但另一方面,各级非遗项目代表性传承人可以获取资助,而相当大一部分文化拥有者因未得到“传承人”称号而没得到任何资助。因此,资助不能仅遵循名录进行,也应给相对应的文化拥有者给予适当经济补贴,或以群体资助的形式分流资金,保证非遗传承顺利进行。此外,应当加强对壮族非遗传承人的培训和培养工作,采取“民族文化进校园”的培养模式,在校园群体内寻找和培养出壮族非遗传承人,扩大非遗传承人队伍。

(四)重视少数民族非遗聚集地的建设

在云南省省级非遗名录中的传统文化保护区、民族民间传统文化之乡、民族传统文化生态保护区等,以及广西壮族自治区所建立的民族生态博物馆、文化生态保护区等保护区,均为对非物质文化遗产的动态的整体性保护,一定程度上适应了非遗活态流变性、恒定性和整体性等特征。重视这些非遗聚集地的建设,不仅是要重视对聚集地内壮族非遗名录项目和代表性传承人的保护,还要重视将保护区的建设与其生态环境相结合,加强对非遗密切相关的物质实体的保护。

(五)促进“非遗+扶贫”,带动自主传承

非遗是其传承人(群)脱贫致富的重要资源,充分利用好这一文化资源,有利于助推精准扶贫工作开展。设立非遗扶贫就业工坊,逐步实现“家门口就业”,达到“守着娃、绣着花、养着家”的期盼,充分发挥“一技之长”的优势;充分利用节日、习俗等民族文化资源,发展旅游产业,带动乡村旅游,实现乡村振兴。让更多人成为非遗扶贫的受益者,促进人们对本民族文化的认可、喜爱,乃至于自觉肩负起保护和传承非遗的责任,实现非遗的自主传承,进而实现非遗的创造性转化和创新性发展。

结 语

少数民族非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在社会主义现代化提供文化支撑方面越来越发挥着重要的作用。壮族作为中国人口优势最大的少数民族,非遗传承和保护的复杂性、艰巨性也显得更为突出。如何实现壮族非遗的创造性转化创新性发展,或许并无定论,但倡导“见人见物见生活”的保护理念;创新其形式,借助现代化传播方式和技术手段,使其与时代相契合,使其融入民众日常生活,转化为世俗日用;不断扩大传承人群,使其不断焕发其新的生命力,实现非遗“活态”保护是目前行之有效的方法。

注释:

①“僮”最早被记作“撞”,部分明清时期的文献中记作“獞”或“徸”,本文中统一用“僮”。

②数据来源于国家统计局人口和就业统计司2010年公布的人口普查资料:其中,壮族人口为16926381 人,约为1692.64万人;少数民族人口为11196.6349 万人,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm

③在壮语中,“布”是“人”的意思,“布壮”意为“壮人”。

④钟廷雄提到“广西八音”为广西壮族人民在元宵佳节经常使用的“吹打”。钟廷雄:《国家级少数民族非物质文化遗产集解》,北京:中央民族大学出版社,2014年,第88页。陈理,苍铭认为黄姚古镇最早的居民也是壮族和瑶族。陈理,苍铭等:《黄姚古镇》,民族出版社,2007年,第4页。

⑤因壮族历史上与汉、侗、瑶、彝等多个民族聚居,其文化在多民族的交流和融合中实现了高度共享,故本文所列的四要素和统计的项目中,除以“壮族”命名的项目外,有疏漏和不足之处,敬请批评指正。

⑥据文化和旅游部公布的四批国家级非遗名录统计,国家级非遗总量现已达1372 项,其中壮族国家级非遗共计26 项,分别是:民间文学类5 项(布洛陀、刘三姐歌谣、壮族嘹歌、坡芽情歌、壮族百鸟衣故事);传统音乐类4 项(那坡壮族民歌;多声部民歌:壮族三声部民歌;吹打:广西八音;凌云壮族七十二巫调音乐);民间舞蹈类2 项(铜鼓舞、狮舞:田阳壮族狮舞);传统戏剧类5 项(桂剧、桂南采茶戏、彩调、壮剧、邕剧);传统技艺类1 项(壮族织锦技艺);传统医药类1 项(壮医药:壮医药线点灸疗法);民俗类8 项(壮族蚂虫另节、壮族歌圩、壮族铜鼓习俗、宾阳炮龙节;三月三:壮族三月三;农历二十四节气:壮族霜降节;民间新俗:钦州跳岭头;中元节:资源河灯节)。

⑦数据参照文化部(文化和旅游部)公布的第五批国家非物质文化遗产项目代表性传承人的通知,第一批为226 人,第二批为551 位,第三批为711 位,第四批为498 位,第五批为1082 位,共计3068 人。

⑧广西非物质文化遗产保护中心:广西启动国家级非物质文化遗产名录项目代表性传承人抢救性记录工程,广西壮族自治区民族宗教事务委员会网站,2015年 12月 25日,http://www.gxmw.gov.cn/mzwh/BT/9993.html。